东江源区水文站网现状分析与优化设计

曾金凤,陈厚荣,刘玉春,曾阳松

(江西省赣州市水文局,江西 赣州341000)

东江源区是江西稀土矿富藏地区、果业种植区、规模化养殖区以及工业基础薄弱区域。东江源区水环境、水生态保护与经济社会发展矛盾突出[1-3]。赣州水文工作是东江源区水资源管理、水生态修复的理论研究与探索实践的基础和支撑,其具有“尖兵、耳目”职能。随着区域经济社会的快速发展和维持源区健康生命实践的不断深入,赣州水文的业务范围需要进一步扩展,从传统的“测、报、整、算”扩大到生态补偿、“河长制”实施、水生态环境保护与修复、水资源配置和管理、防汛减灾、突发性水事件应急监测等各个方面。为此,东江源区的水文站网总体布设必须适应和满足源区新的发展形势、生态问题与社会需求。

近年来,水利部在着力推动水文监测改革,国内外学者针对水文站网开展了一系列研究,取得了有意义的成果[4]。李国英[5]、黄修东[6]、丁义[7]等分别对黄河、大沽河、雅砻江等流域水文站网进行了分析优化,立足水文服务测报提出了水文站网布设和调整的目标与方向。林旭韧[8]、姚章民[9]等针对广东社会经济发展需求,以水文测验为目标,提出广东省与珠江三角洲水文站网发展的思路和重点内容。纵观这些研究成果,东江源区聚焦的特殊区位优势、严峻的生态环境和强烈的现实需求等特点,该区域站网的优化调整无论是涉及角度、应用价值还是现实意义,都迫切而重要。

为此,按照促进经济、社会、资源与环境相互协调和可持续发展的总体战略,立足水文站网现状,从流域考虑控制乡(镇)界、县界、省界出境水质水量,控制主要支流水资源量与质;从区域考虑,以需求为导向,突出区域代表性,满足政府部门及社会各层次水文信息需求;从源头山区水生态科研考虑,注重与历史资料的衔接;从水文部门监测管理考虑,协同水文监测改革需要,经济合理、便于巡测。形成布局合理、具有特色的水文站网,不但符合本区域生态问题与应用需求,便于水文部门实行站队结合、开展巡测,也满足东江源区水生态科学专项分析研究。同时,为江西省“赣、饶、信、抚、修”五河源头保护监测提供示范。

1 研究区域概况

1.1 河流水系

被称为香港和珠江三角洲地区的“生命、经济、政治”之水的东江,发源于寻乌县三标乡东江源村桠髻钵山南侧。源区主要涉及寻乌、安远和定南三县,境内有干流寻乌水和一级支流定南水两大水系,水功能区38个(图1)[10]。源区流域面积3 524 km2,占东江全流域面积的10%;年平均径流量29.21亿m3,占东江年平均径流量的12%。

1.2 资源与产业

源区农业发展具有显著区域特色。耕地面积304.015 2 km2,林地面积233.345 km2,地热资源丰富,生猪、脐橙、茶油为农业主导产业,并发展迅猛。安远、定南、寻乌三县被指定为中国主要的脐橙生产基地和优质供港生猪生产基地[11]。

源区矿产资源种类丰富。其中,寻乌、安远、定南三县是世界上较大的离子吸附型稀土矿主产区之一。目前,已探明矿产种类约25种,以稀土、钨、铀、铁、砂、黏土等为主。现有矿山214个,采矿迹地5 376 hm2,弃矿区面积1 755 hm2。

源区产业布局遵循产业聚集规律,突出工业园区的产业聚集功能,钨、稀土矿产品深加工仓储及农副产品加工等公司企业主要集中于县城及周边工业园区。

2 站网现状分析

2.1 站网分布

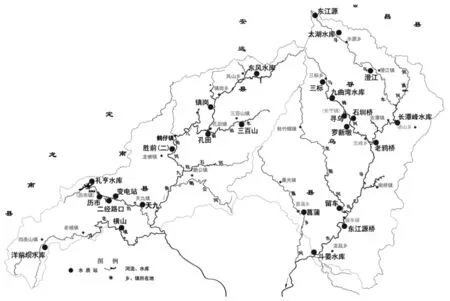

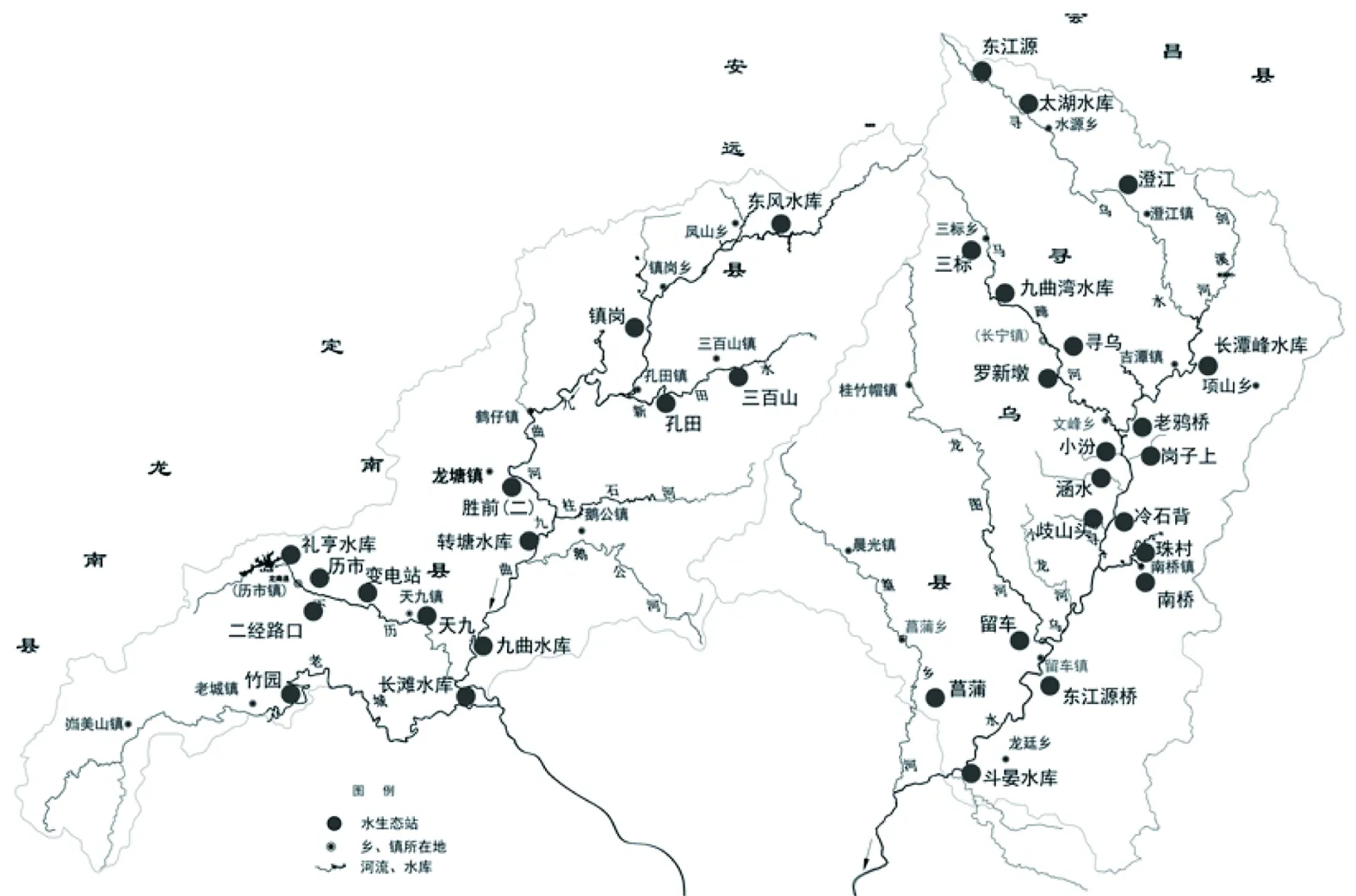

东江源区现有各类水文监测站点94站。其中:水文站4站、水位站19站、雨量站64站、水质专用站7站。主要监测要素有9项147处,其中流量4处、水位23处、降水量86处、悬移质1处、蒸发1处、墒情8处、地下水2处、气温1处、水质21处,站网分布见图1。

图1 东江源区水文站网现状分布

2. 2 存在问题

2.2.1水文站网布局与控制目标不匹配

根据SL 34—2013《水文站网规划技术导则》[12]和世界气象组织(WMO) 推荐的容许最稀站网密度,属湿润山区的东江源区除水质、地下水站网外,水文、雨量、蒸发站点密度大于最低下限(表1)。从

表1 东江源区站网密度对照

注:“—”表示未量化

地域分布来看,站点分布不尽合理,寻乌水支流马蹄河、定南水老城河、下历河等部分水系站点集中,寻乌水上游及支流剑溪河局部地区站点偏稀,省界河流寻乌水支流和定南水老城河支流未设点控制广东省龙川县入江西省境内水;从区域看,污染相对严重的茶亭、涵水、上甲、荷树塘、下廖5个废弃稀土矿区监测站点空白,不能满足控制水资源主要监控要素特征值时间、空间分布的要求。因此,计算的平均密度仅反映流域面上的情况,参考价值较低。

2.2.2监测要素与分析应用不协同

监测要素与分析成果,不能有效反映源区矿山及周边生态环境的恶化情况,稀土、钨矿开采遗留,果业开发对源区水生态环境产生的影响,对源区水保效益、水库淤积、稀土矿区水土流失、地下水质污染状况的监控处于空白。监测信息量不足,难以满足水资源利用、管理和保护的需要,难以满足研究区源头水文水生态变化规律的需要。

2.2.3监测模式与水文监测改革不相符

随着水文监测站点的大幅增加,监测任务繁重,人员不足等问题日益凸显,“常年驻站、固守断面”的监测方式不仅不满足监测监控和分析研究速度、广度和精度需求,监督模式达不到“完整、及时、高效、便捷”的要求,也不符合“巡测优先、驻巡结合、应急补充”以及“自动观测为主、人工观测为辅”的水文监测新模式。

2.2.4水文监测与站网功能不适应

现行水文监测体系大多以河流、水系为基本单元,以防洪、水利建设为主要目的,对以行政区为核算单元的水资源开发、利用、配置、节约、保护等方面考虑不足,没有充分发挥一站多项和单站综合功能效率,不能满足实施最严格水资源管理制度、落实“三条红线”控制管理、全面推行“河长制”实施需要,不能满足建立生态补偿机制实施断面水质水量考核需要[13]。

3 站网设计原则

3.1 遵循导则,满足水文传统业务要求

以SL 34—2013《水文站网规划技术导则》为指导,符合导则规定的站网密度和技术要求,结合珠江水资源保护规划水量、水质和水生态统一规划规定[14],以完善水文监测体系为基础,以提高水文监测预测能力为重点,优先考虑为防洪安全、用水安全等与人民群众切身利益密切相关问题的监测收集数据,用准确、及时的水文信息为社会服务,为政府决策服务。

3.2 需求为导向,拓展水文服务功能

立足源区支柱产业及生态环境治理等不同需求目标[15],针对需求与站网之间的差距与存在问题,对源区现有监测站点进行调整、补充与优化,设立矿山生态修复、果业开发、稀土开采等特定研究、服务类站网,从站网布设到观测项目都更加贴近社会需求。

3.3 主动作为,策应各项护源政策实施

2003年来,中央、江西省、广东省各级政府出台各项护源政策30余项[16-19],该区已先后被列为国家生态补偿试点区域、国土江河综合整治试点区域、水生态保护修复典型区域、珠江流域水资源保护规划重点区域。中央、江西省、广东省及源区当地政府出台了封山、退果、关矿、移民等系列保护政策,投入大量资金开展源区生态修复与保护工作,其实施效果如何,下一步如何调整或强化,由此建立满足源区水资源、水环境、水生态监测评价与分析研究体系,以提供更加全面、精细的综合分析成果进行验证、评判和指导。

3.4 适度超前,满足山区源头类水生态研究需要

以项目齐全、结构优化、适度超前和坚持前瞻性、可扩展性为原则,从可持续发展的角度出发,充分预测并考虑规划期内经济社会发展对水文生态及科学技术发展水平的预期。跟踪国际水生态发展最新技术,采用先进水生态手段和设备,提高水生态监测预测科技含量,充分引进并吸收国内外成熟、先进的设备和技术,为水文、水利科技工作者及国内相关高校、科研院所及研发机构相应领域的专家学者,搭建一个山区源头类水生态监测与研究的学术交流与研究合作基础数据与分析验证平台。

3.5 立足现状,优化提升水文站网综合功能

在现有站网基础上,深入调查分析新建、改建工程措施对流域特征和现有水文站网的影响,统筹考虑流域与区域、干流与支流的关系与影响;结合最严格水资源管理制度“三条红线”考核、水生态文明建设、“河长制”实施、废弃矿山综合治理、水资源及水安全等各项涉水事务对水文信息的支撑需求,注重省界控点、县界控点、河流汇合口和监测要素实验站点的代表性、实用性,避免重复建设,使整个站网布设更合理。尽量减少驻站人员,充分发挥一站多项和单站综合功能,提高站网社会效益和经济效益,适应水文监测改革形势。

4 综合优化方案

4.1 优化思路

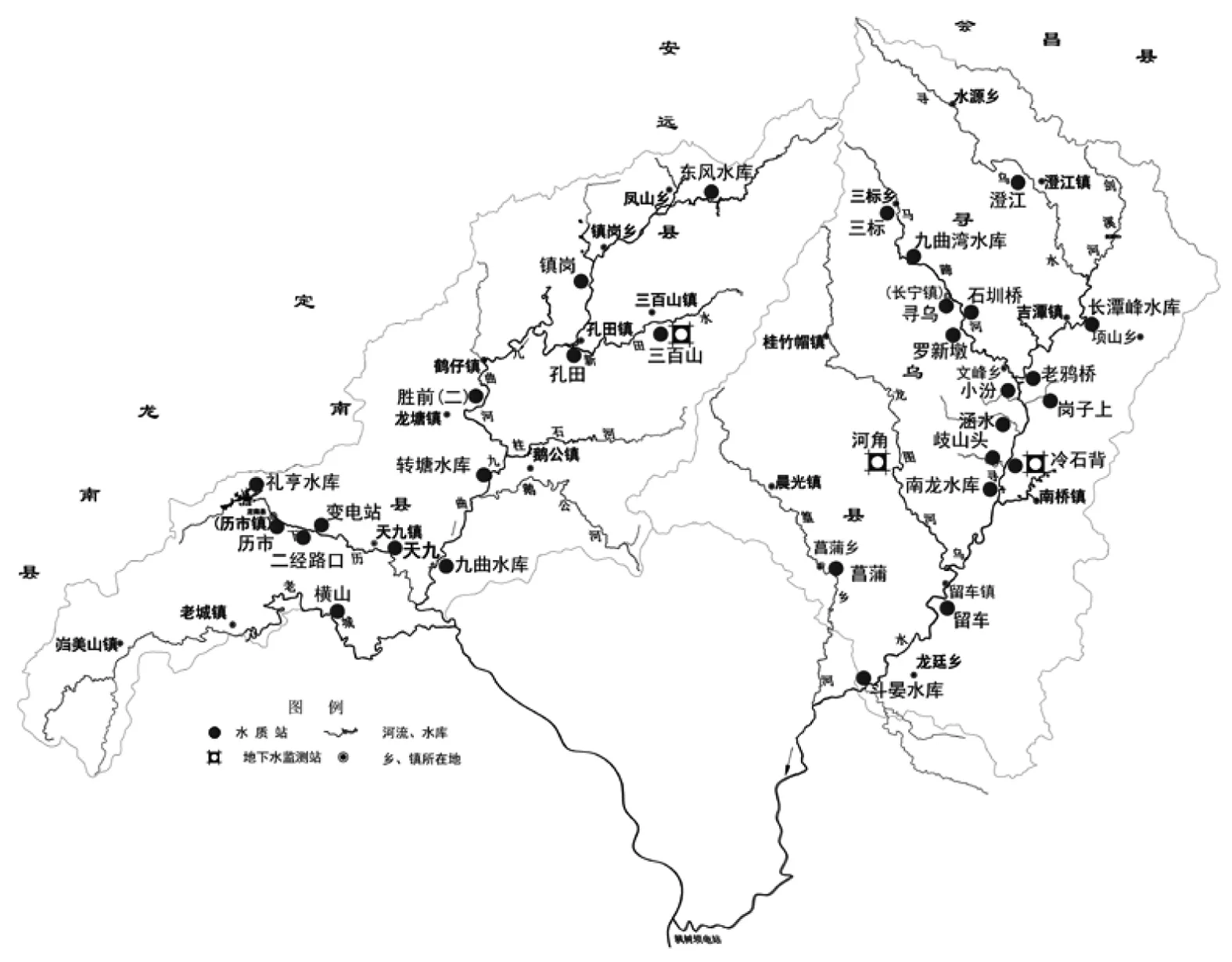

a) 服务于最严格水资源管理。依据国家和省区划水功能区调整成果,以满足重要水功能区监测全覆盖要求,按上、中、下游在定南水和寻乌水流域增设寻乌水寻乌太湖水库、定南水安远东风水库、溪尾洋前坝水库3个城市饮用水源区水质监测站,增设广东入江西境内寻乌水东江源、东江源桥2个水功能区水质监测站,调减寻乌水马蹄河罗新墩、定南水下历河变电站2个,服务于最严格水资源管理达标考核(图2a)。

b) 服务于生态补偿。为给中央和江西省东江流域补偿资金7亿元的分配[20]提供更为全面、客观、精准的水质与水量监测信息,在现有寻乌水斗晏、湟乡河菖蒲、定南水长滩、老城河横山4个省界水质站的基础上,增设广东入江西境内的寻乌水支流大桥头站和定南水支流牛牯岭站2个水质监测站,并将以上6个监测站升级为同步水量监测(图2b)。

c) 服务于“河长制”工作。以水功能区和省界、县界、乡(镇)界河水体为主要监测单元,支撑“河长制”水环境监管考核,以及河流综合治理需求,对源区内9条大于100 km2河流水质进行全面监控评价。增设寻乌水小汾、岗子上、涵水、岐山头、冷石背5个站,及寻乌水支流剑溪、定南水支流鹅公河2个水质监测站;增设乌寻水南龙水库、定南水安远东风水库、转塘水库、九曲水库4个水库水质监测站,为开展支撑“河长制”实施开展生态环境治理恢复效果评估(图2c)。

d) 监测地热水与地质变化。源区地下水资源量8.37亿m3,水温常年控制在22℃~74℃,地下水资源较丰富。因此,选择定南水源头国家级风景名胜区三百山、开发利用程度较大的河角及寻乌水中游冷石背3个站点,来监测地热水与地质的变化(图2d)。

e) 开展降雨径流特性分析。为开展源区的径流分析,在开发利用程度较大且水土流失严重的寻乌水支流上甲河、正在开展生态修复治理的小汾河以及生态植被较好的东江源头,进行特征地区降雨径流特性试点分析,由此以点带面推广到整个东江源区域的径流分析(图2d)。

f) 监控稀土矿修复治理。通过近些年源区稀土矿山整合整顿之后,源区主要有寻乌双茶亭、涵水、上甲、荷树塘、下廖5个稀土矿区。主要考虑当前原地浸矿工艺对地下水、土壤底质、水土流失等的影响,在这些区域所涉河段建立5个实验站,开展降水量、水量、水质、泥沙、土壤底质、地下水质6项要素监测(图2d)。

g) 分析果业开发影响。果业开发是源区支柱产业。选择在果业开发有代表性的寻乌县三标乡,开展降水量、水量、水质、土壤4个要素监测,来分析果业开发产生的面源污染(图2d)。

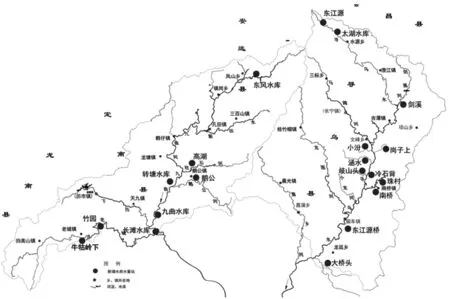

h) 监控水库群泥沙变化。由废弃矿山、果业开发带来的水土流失比较严重,东江源区河道水库淤积严重[10]。根据库容量大小,按上、中、下游在寻乌水分别选择太湖水库、狮子峰水库、斗晏水库、定南水东风水库、九曲水库、长滩水库6个梯级水库,开展水量、泥沙监测,监控水库群区泥沙於积变化(图2e)。

i) 加强落实水资源双控管理。根据河段排污情况与来水量监控调度要求,在两条水系上布设20个水质水量同步监测站,支撑源区水资源消耗总量和强度双控管理(图2f)。

j) 评估水生态系统修复效果。为验证系列东江护源政策、措施的实施效果,选取34个站点开展水生生物分析。结合开发利用程度、研究价值和研究课题重点需求等方面因素,按源头、城区及省界出境水,选取寻乌水源头区太湖水库、保护区澄江河段上游澄江、省界出境河段斗晏水库、饮用水源区九曲湾水库、定南水源头东风水库、保护区镇岗、省界出境水长滩水库、饮用水源地礼亨水库8个点作为水生态基本站网,开展前期水生态监测,评估水生态系统修复效果(图2g)。

a) 服务于最严格水资源管理站网分布

b) 服务于生态补偿站网分布

c) 服务于“河长制”、地热水与地质变化站网分布

d) 开展降雨径流特性、监控稀土矿修复治理、果业开发分析影响

e) 监控水库群泥沙变化站网分布

f)加强落实水资源双控管理站网分布图2 东江源区水文监测站点调整优化设计

g) 评估水生态系统修复效果站网分布续图2 东江源区水文监测站点调整优化设计

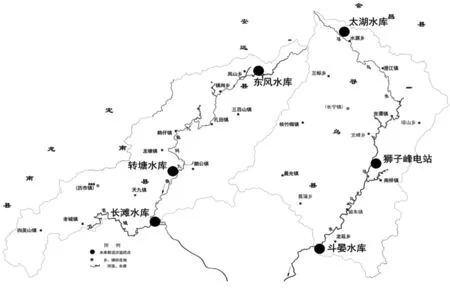

4.2 优化方案

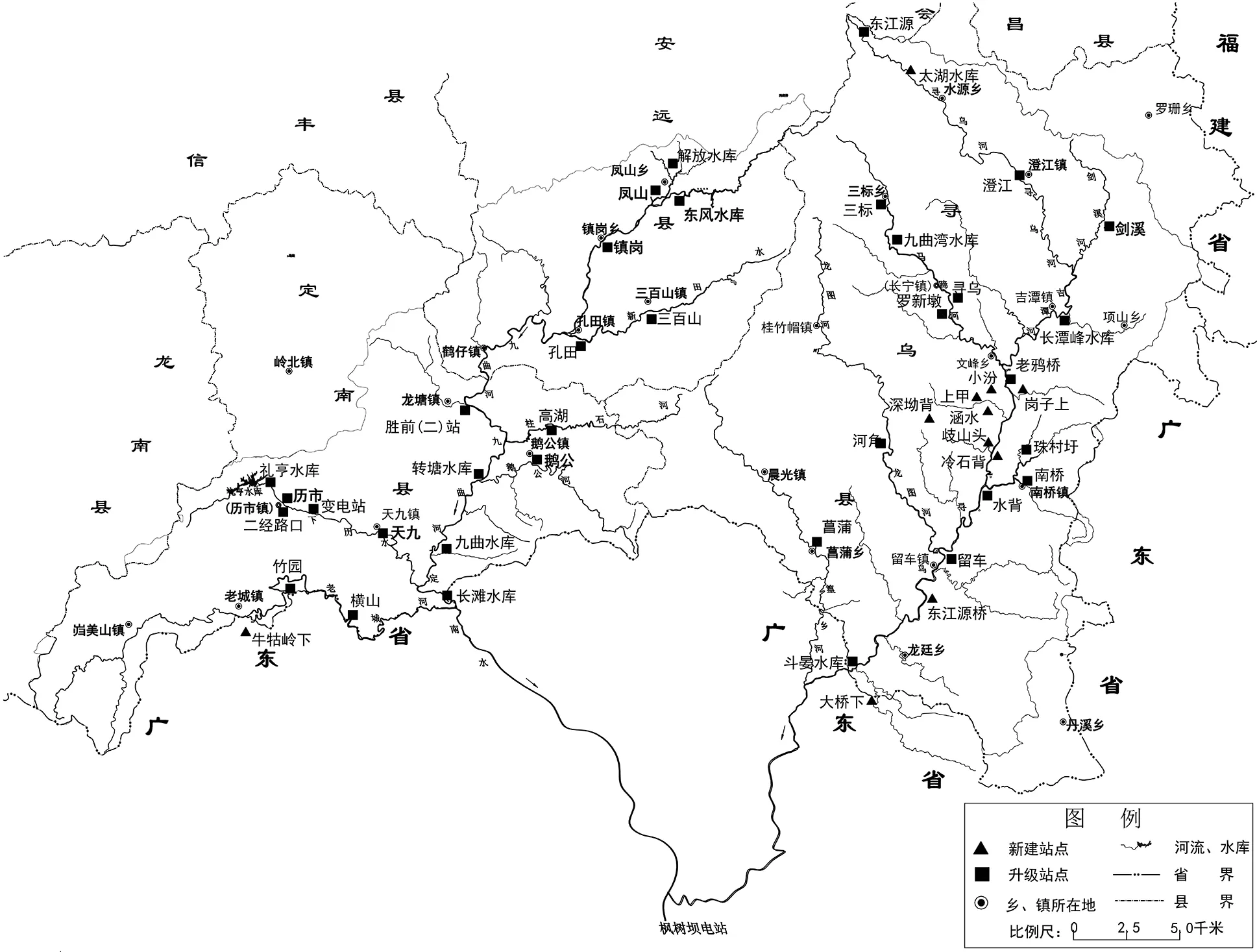

基于上述优化原则与思路,立足水文站网现状,以流域与行政区相结合的水文站网优化方案,提高源区水资源、水生态预测、预报和预警能力。新建站点11站,升级监测站35站,包括水文站4站、水位站9站、水质站6站、雨量站15站(图3)。新增推移质、水温、大气降水、水生态、土壤5项监测项目。优化后干流寻乌水新增站点10处,监测要素站点由112处增至174处,定南水新增站点1处,监测要素站点由85处增至145处。

a) 新建水文站点:新建水文站5站(小汾、岗子上、涵水、歧山头、冷石背);新建专用水文站4站(太湖水库、东江源桥、大桥头、牛牯岭下);新增雨量站2站(深坳背、上甲),共11站。

b) 水位站升级站点:由水位站升级为水文站的3站(菖蒲、鹅公、天九);由水位站升级为专用水文站的6站(东风水库、转塘水库、九曲水库、礼亨水库、历市、长滩水库),共计9站。

c) 水质站升级站点:由水质站升级为水文站3站(二径路口、老鸭桥、长潭峰水库);由水质站升级为专用水文站4站(九曲湾水库、罗新墩、变电站、横山),共7站。

d) 雨量站升级站点:由雨量站升级为水文站8站(东江源、剑溪、珠村、南桥、留车、镇岗、高湖、竹园);由雨量站升级为专用水文站4站(澄江、三标、斗晏水库、三百山);雨量站增加地下水项目1站(河角);雨量站增加墒情项目1站(凤山);雨量站增加降水水质监测1站(定南);共15站。

e) 水文站增加监测项目的有4站(寻乌、水背、孔田、胜前(二))。

图3 东江源区新建、升级站点

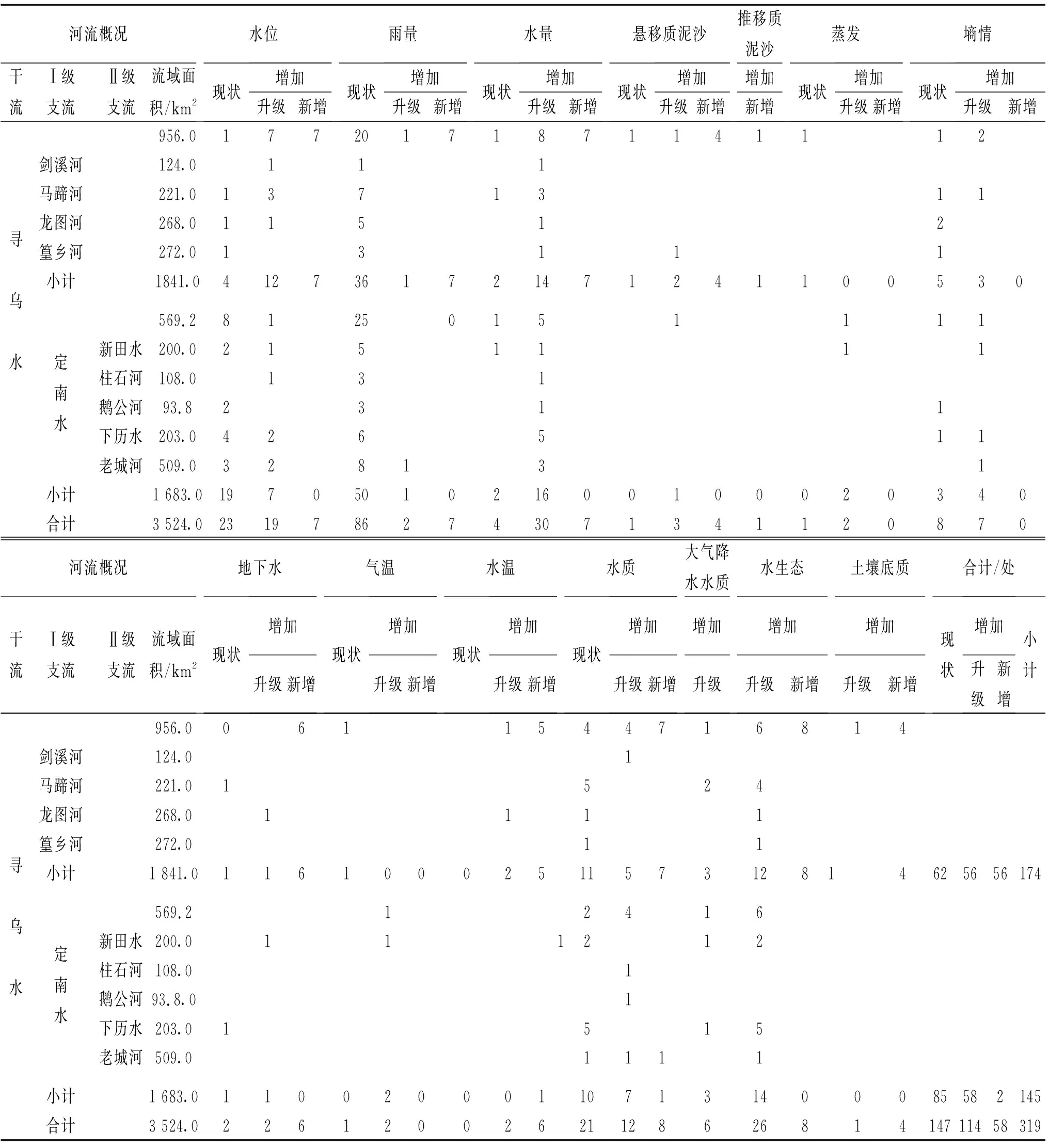

河流概况干流Ⅰ级支流Ⅱ级支流流域面积/km2水位现状增加升级新增雨量现状增加升级新增水量现状增加升级新增悬移质泥沙现状增加升级新增推移质泥沙增加新增蒸发现状增加升级新增墒情现状增加升级新增寻乌水956.0177201718711411 12剑溪河124.011 1 马蹄河221.0137 13 11 龙图河268.0115 1 2 篁乡河272.01 3 1 1 1 小计 1841.04127361721471241100530定南水569.281 25 015 1 1 11 新田水200.0 21 5 11 1 1 柱石河108.0 1 3 1 鹅公河93.8 2 3 1 1 下历水203.0 42 6 5 11 老城河509.0 32 81 3 1 小计1 683.01970501021600100020340合计3 524.023197862743071341120870河流概况干流Ⅰ级支流Ⅱ级支流流域面积/km2地下水现状增加升级新增气温现状增加升级新增水温现状增加升级新增水质现状增加升级新增大气降水水质增加升级水生态增加升级新增土壤底质增加升级新增合计/处现状增加升级新增小计寻乌水956.00611544716814剑溪河124.01马蹄河221.01524龙图河268.01111篁乡河272.011小计1 841.01161000251157312814625656174定南水569.212416新田水200.0111212 柱石河108.01 鹅公河93.8.01 下历水203.01515 老城河509.01111小计1 683.0110020001107131400085582145合计3 524.02261200262112862681414711458319

4.2.1站点空间分布

为全方位沿程监控源区流域的水文水生态要素变化过程,根据区域开发利用现状及河流长度,在源区上、中、下游分别布设了13、44、48站(表2)。

a) 寻乌水:上游保护区有6站、中游及中下游开发利用区分别有26、19站。各新增1、7、2站。

b) 定南水:上游保护区有7站、中游及中下游开发利用区分别有18、29站。各新增0、0、1站。

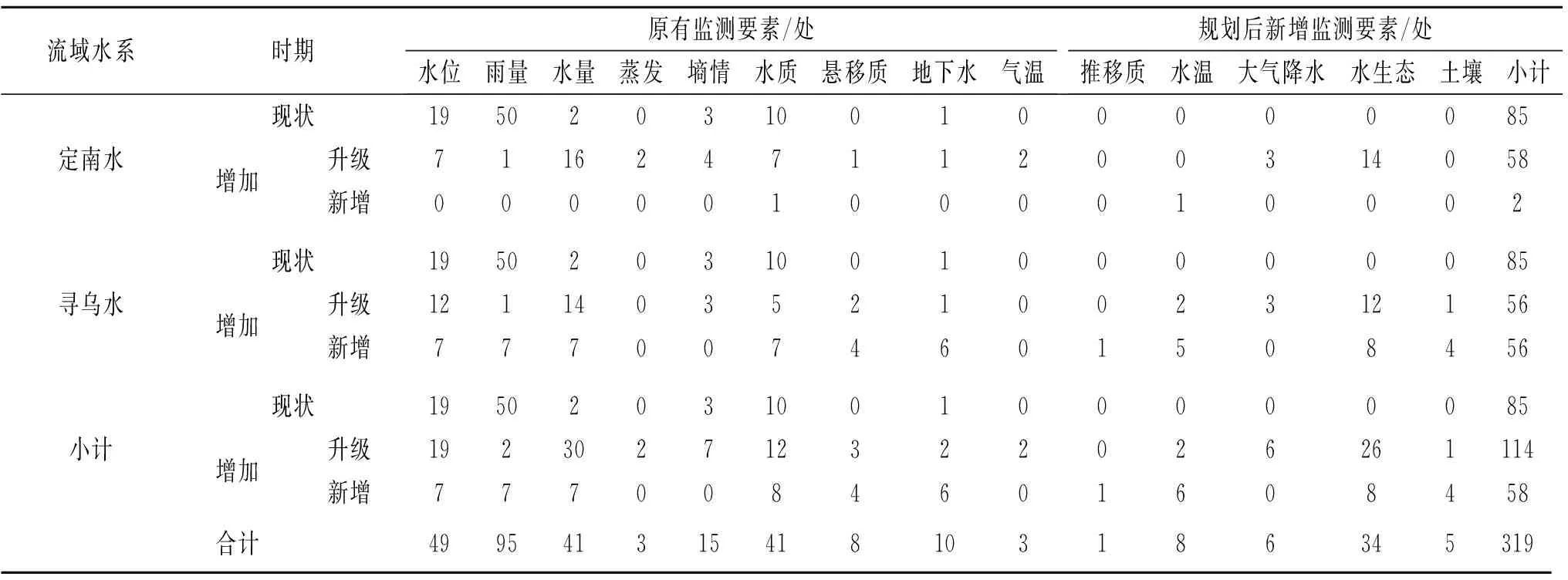

4.2.2监测要素设计

按上述需求调整优化后,东江源区监测要素从9项147处扩展到14项319处。主要新增推移质、水温、大气降水、水生态、土壤5项,相应站点数见表3。这些站点承担着防汛抗旱、水文特性、水文情报、水资源管理、水量调度、水土保持、工程管理、生态补偿、生态环境保护修复、试验研究等20多项监测任务。

表3 东江源区主要监测相应站点数

5 站网综合评价

5.1 源区干流水文站网

东江干流寻乌水站点由22处增至32处,监测要素站点由112处增至174处,能较完整地控制源区寻乌水径流、水质、泥沙、水生物等各要素沿程变化,可监控东江源头水资源量和污染源,为合理开发、利用源区水资源,开展水生态科学研究提供有力的水文基础支撑。

5.2 源区主要支流站网

源区主要支流现有80处水文监测要素站,拟新增63处。优化后寻乌水支流、定南水支流分别有56、87处(表4)。源区主要支流控制面积达2 008.3 km2,占源区总面积3 524 km2的57.0%。区域代表站站网能较完整地控制源区支流水量、污染源、水生态等要素的时空分布,满足控制流量、水质、水生态等要素特征值空间分布的要求,满足内插不同河流水文要素的变化和资料移用的精度要求。

表4 东江源区主要支流站网数

5.3 源区水文站网综合评价

在现有站网基础上调整、完善、优化、提升后,源区各类站点由94站上升到105站,寻乌水干流、定南水上分别有站点32、25站,支流各有19、29站。监测要素从9项147处扩展到14项319处。监测要素相对齐全,站网密度大且功能多样,可实现对源区水资源各监测要素较为完整的时间和空间分布变化控制,基本能满足东江源区各种涉水服务等需求,为源区产汇流规律、水生态环境演变等研究提供基础数据。同时,便于水文部门实行站队结合,开展巡测,充分发挥一站多项和单站综合功能,提高站网的社会效益和经济效益。

6 结论

a) 水文站网现状。东江源区有各类水文监测站点94站,主要监测要素9项147处,存在站网布局与控制目标不匹配,监测要素与分析应用不协同,监测模式与水文监测改革不相符,水文监测与站网功能不适应等问题。

b) 综合优化方案。立足水文站网现状,以流域与行政区相结合的水文站网优化方案,提高源区水资源、水生态的预测、预报和预警能力,新建水文、雨量监测站11站,升级水质、水位、雨量监测站35站。新增推移质、水温、大气降水、水生态、土壤5项监测项目。主要监测要素由9项147处拓展到14项319处。

c) 优化成效评价。优化后的水文站网监测要素相对齐全,站网密度大且功能多样,实现了对东江源区水资源各监测要素较为完整的时间和空间分布变化控制,便于掌握其水文特性,满足不同层次不同目标水文信息需求。同时,也便于水文部门实行站队结合,开展水文巡测,充分发挥一站多项和单站综合功能,提高了站网的社会效益和经济效益,为江西省“赣、饶、信、抚、修”五河源头区保护监测提供了示范。