极端气候变化背景下灾害移民的社会适应策略探析

何生兵,朱运亮

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 610072)

1 研究背景

当前气候变化影响加剧,泥石流、滑坡、洪涝、飓风等极端气候事件频发,在短期内会导致人口伤亡、财产损失、环境退化等,由此直接或间接引起的自然灾害和经济社会问题越来越突出。如2010年甘肃舟曲特大山洪泥石流灾害,受灾群众4.6万余人;2017年四川茂县叠溪镇滑坡造成河道堵塞2 km,100余人被掩埋。为应对全球气候变化,人类不得不在现在和将来进行大规模的人口迁移,特别是在气候灾害频发区,极端气候变化对人口迁移流动的影响越来越明显。目前,有不少国家和地区深受极端气候变化及相关性生态环境恶化影响的居民已开始进行自发或有组织的迁移,形成灾害移民。施国庆等[1-2]认为,灾害移民是因干旱、洪水、狂风、暴雨、冰雹、地震、蝗虫灾害、海啸、火山爆发、泥石流爆发、山崩、瘟疫等自然灾害因素胁迫导致的人口迁移与社会经济重建活动,具有不确定性、性质转换性、往复性的特征。预计到2050年,在全球范围内由于气候变化而被迫迁移的人数将介于2亿到10亿[3]之间。

我国作为世界地域和人口大国,自然灾害频发、生态环境复杂且脆弱,是最深受全球气候变化影响的国家之一。近年来,由于极端气候变化事件引起的突发性自然灾害愈发加剧,尤其是在西部生态脆弱区,呈现发生频率高、灾害强度大、影响范围广等特性,对农业生产、水资源时空分布、人类健康、地方经济社会都会造成显著性的影响。

中国自然灾害高风险区、生态脆弱和环境恶劣区与人口集聚地的空间组合规律表明,由气候变化及生态问题导致人口成规模的搬迁安置不可避免且可能持续存在。根据自然灾害发生机制的差异,可将灾害移民分为缓发型灾害移民和突发型灾害移民,不同的气候变化类型可能产生不同的迁移方式与影响形式,需加以区别对待。

面对日渐加剧的极端气候事件,由于灾害易发的生态脆弱区通常地理位置偏远,自然资源不足,人们的生计模式相对单一,社区、个体在应对防御自然灾害及灾后恢复重建方面能力不足的脆弱性逐渐凸显,在灾害面前的脆弱性更高,面临更大的风险。如何在灾害移民政策、安置规划、社会资本层面对灾害移民进行响应,增强他们的社会适应性显得愈发重要。因此,研究探析如何适应极端气候事件,对于减缓极端气候变化给灾害移民带来的负面影响具有积极意义。

2 人口迁移:极端气候事件下的适应性反应

人类对治理或减少自然灾害的努力一直致力于对致灾体的研究和治理。随着对灾害研究的不断深入,人类对自然灾害的认识也在不断地发生变化。一种有关灾害认识的新范式出现了,即认为灾害不仅是一个自然现象,而且是一个社会现象;灾害不仅具有自然属性,而且有其社会属性[4]。若一项极端气候事件发生在荒无人烟的地区,那其只能是一项自然现象而不能称其为自然灾害。灾害是一种自然现象叠加在人类社会而致使人类社会基本功能遭受破坏的现象,全面认知自然灾害必须研究其所在地的社会环境。有学者将此类灾害研究称为结构范式(structure paradigm),更加强调自然与社会、人类之间的相互建构性,强调弱势的个体将面临更多的灾害风险。

人类社会的发展就是一部与环境进行斗争,获得生存与发展资源的演进史,社会适应是灾害移民面对自然灾害刺激做出的一种调整性反应。环境的变化在促进人类增强自身适应能力的同时,人类也不断地进行辗转迁徙,即所谓由生态推动的原始型迁移(primitive migration)[5]。作为原始型迁移的灾害移民是人类面临自然灾害而进行的一种适应性反应和生存策略选择。与此同时,由于社会资本与认知水平的差异,不同人群对灾害的反应也不尽相同,有的人会因灾迁移,有的人则选择留守家园。一项针对宁夏干旱区气候移民的研究发现[6],当面临半年以上的干旱,而且旱情越来越严重时,32.5%的农牧民选择通过迁移来改善应对干旱的不利境遇,主要有自行迁移、政府统一组织迁移两种途径。在某些情况下,灾害移民能够利用自身积累的社会资本、社会政策的支持来适应极端气候的变化,面对灾害的行为适应性策略选择亦是基于社会结构(政策)支持与社会资本的积累。

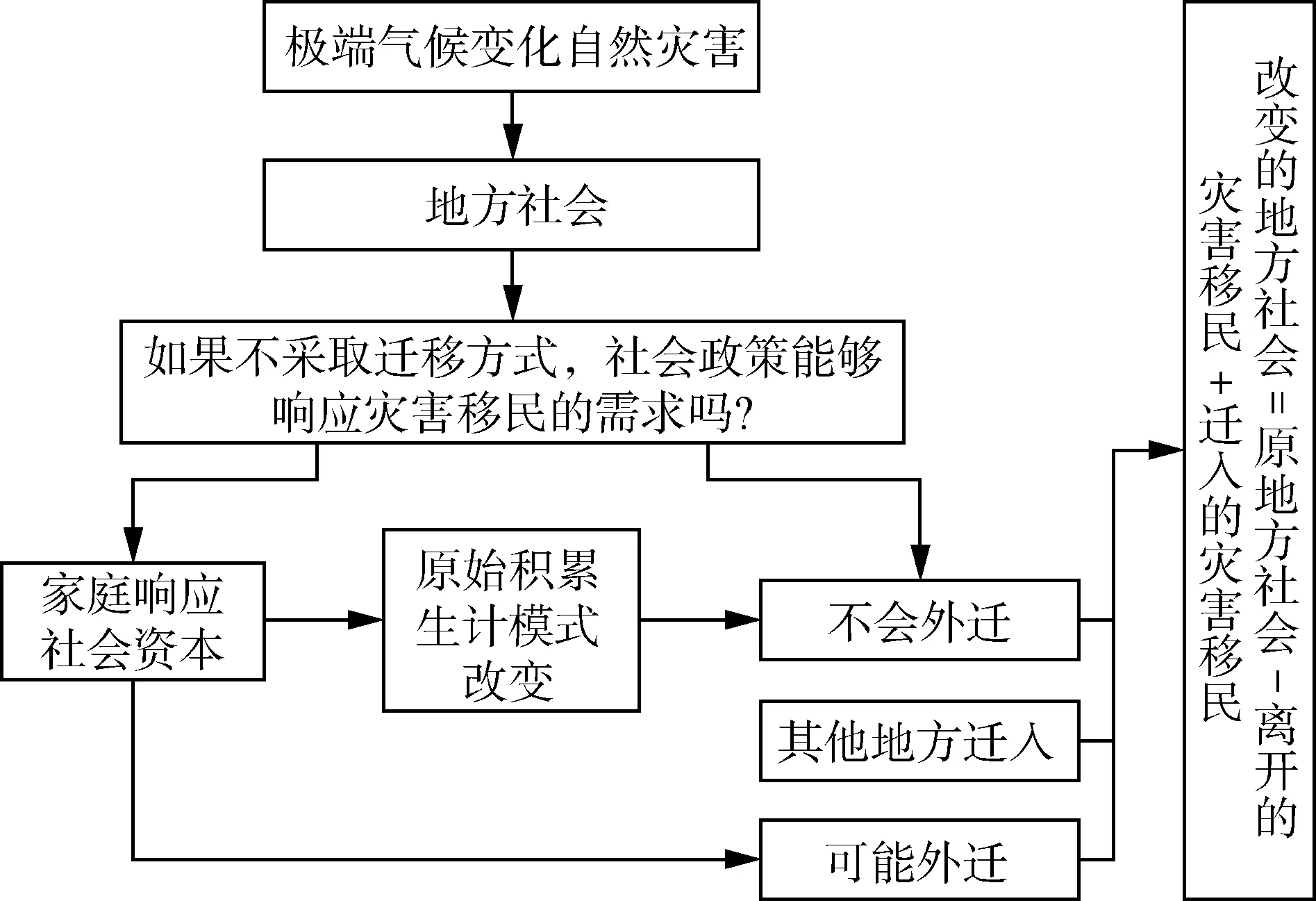

借鉴气候变化和人口迁移之间关系的基本理论框架模型,拟定了极端气候变化-灾害移民响应模型(见图1)。当极端气候变化及其引发的自发灾害导致社会环境、经济社会条件发生变化,地方社会将面临脆弱性影响;针对灾害移民的需求,社会政策及移民安置规划能否对此及时响应,如若不能,移民就需要依赖自身积累的社会资本实施自身的应对策略。基于该模型的解释框架,在针对2010年西南地区干旱与人口迁移的关联性研究时发现[7],并未出现大规模的气候变化(灾害)移民活动。调查结果表明,由于社会救助帮扶政策支持,农户自身采取了多样化的适应措施,两项行动共同缓解了极端气候变化给受灾移民带来的压力,使得迁移并不成为必须的选择。

图1 极端气候变化-灾害移民迁移响应模型

3 极端气候变化背景下灾害移民的社会适应策略

3.1 灾害移民的政策响应

受灾群众受到所处社会环境的影响,会根据灾害移民政策的变化调整能动地开展行为选择,以更符合自身的利益需求。同时,应注意的是,灾害移民在被社会结构、社会政策形塑和建构的同时,他们的行动选择也在建构着结构与政策,对灾害移民相关政策的颁布出台具有影响作用。

3.1.1建立灾害移民资料库,研究制定保障灾害移民的法规

当前,对气候(灾害)移民政策的研究相对较少,很多方面甚至处于空白状态。制定科学的政策需要一系列成熟的知识积累,包括移民与环境的关系、移民人口结构、移民动态特征等。需要组织开展对潜在灾害影响区的人口分布、人口结构、人口增长、民族构成及迁移结构进行全面调查,建立潜在受灾移民的资料库;以乡镇为最小单位,综合分析潜在灾害影响区的土地等后备资源、资源环境承载力、社会经济发展潜力等,对移民安置方式、安置去向、安置规模与结构进行规划,科学合理地制定灾害移民安置规划。

当前,非自愿气候移民还没有被纳入移民政策之中,气候(灾害)移民在政治和法律上都尚未得到国际相关法律的明确认可[8]。国内还缺乏统一的灾害移民法,对灾害移民的政策、模式、移民权益及保障等进行统一规定,面对未来灾害的多元化和开放化,当前的政策法规仍显单薄[2]。近年来,各地关于灾害移民的措施表明,灾害移民措施焦点仍注重于援助与生命财产的保护,尽管也在逐步将防灾减灾纳入地方社会经济规划之中,但政策的关注与响应仍存在不足,无法反应灾害移民的迫切需求。可以参照对水利水电工程移民立法,研究制定保障灾害移民的法规,用以规范、指导灾害移民工作。

3.1.2创新灾害移民安置政策,向灾害移民提供充足的政策支持

在长江洪泛区、黄河下游滩区及淮河的蓄滞洪区,基于减灾、防灾考虑对灾害移民安置进行了有益的探索,但在政策设计方面考虑不足,补偿补助项目与费用相对较少,不足以实现生产生计的恢复,对移民意愿与经济承受能力考虑也不足。现阶段的灾害移民安置是沿用自然灾害应急转移安置做法,一定程度上参照借鉴了水利水电移民安置经验。总之,我国灾害移民安置实施中存在应急性供给与持续性需求的错配、政治性供给与社会性需求的错配、单一性供给与多元化需求的错配、稳定性供给与发展性需求的错配等问题。需要根据灾害移民安置需求,创新灾害移民安置政策,努力实现国家政策供给与灾害移民政策需求之间的相互调适。

“他适应”是一种依靠外界力量为灾害移民创造有利条件,帮助其实现社会适应的策略。实现灾害移民妥善安置,需要将灾害风险管理政策与灾害移民安置政策有机结合,形成多元化的政策体系;在灾害移民政策体系和方案制定中,要将灾害因素纳入国家、地区社会经济发展规划,国土利用规划,人口功能区规划;将临时过渡安置与永久安置相结合,探索多样化的移民安置方式;开展灾害移民的监测与评估等。

3.2 灾害移民的安置规划响应

适应策略就是通过各种方法和途径适应气候变化带来的影响,从灾害移民安置规划层面来讲,即是采取一系列规划手段,来适应气候变化对社区、人与环境的影响。将居民点建设在高地、南北建筑形式与结构的差异都反映了人类适应气候变化的行动策略。

3.2.1推广防御极端气候事件应急系统建设,完善灾害风险预测和防范体系

2012年5月15日,国家气象局发布了关于加强农村气象灾害防御体系建设的指导意见,要求全面加强农村气象灾害防御体系建设,提高农村气象灾害防御能力。要求培养精细化的农村气象灾害监测预报能力,形成覆盖广的农村气象预警信息发布网络,构建有效联动的农村应急减灾组织体系,健全预防为主的农村气象灾害防御机制。

防御极端气候应急系统与风险防范体系建设旨在减少大规模的灾害移民迁移,以有效的预测和防范措施保证居住地的可持续发展能力。在此基础上,要进一步统筹考虑地区适应自然灾害的能力,结合各地的主体功能区规划,探讨积极的灾害移民方案,变“因灾移民”为“因险移民”。

3.2.2社区发展规划纳入气候变化视角,并逐步从建设规划向综合规划转型升级

我国在村镇(社区)规划上已经有了具体要求,主要包括土地利用、道路与基础设施规划、公共服务设施建设、防灾减灾规划、景观与功能恢复规划等。目前,应对极端气候变化的要素虽然在农村政策中有一些体现,但多基于国家层面的宏观、原则性指导建议,在社区发展规划设计中的关注度依旧不足,难以有效应对极端气候事件。为应对滑坡、泥石流等极端气候变化的影响:①要严格划定禁建区、限建区、适建区和已建区,保护地方生态自然资源,划定生态控制线,规避对地质敏感区域、生态脆弱区域的影响。②对于受地质灾害隐患威胁的村庄(社区),应开展地质灾害勘察与治理,及时查明地质灾害的成因及发展趋势,对于治理成本较大的隐患点,可有步骤地开展搬迁避险工作和扶贫移民搬迁工作。③加强对农民建房的指导,增强村庄(社区)的抗震防灾减灾能力[9]。④能源结构、生计模式调整也是重要的应对策略。

此外,随着社会经济发展的结构调整、转型升级,各地都愈发重视社区发展的综合性规划,“特色城镇”“美丽乡村”正是在政策提倡下的实践响应。应对极端气候变化的社区发展规划不再是单一的满足物质建设需求,而是追求环境、经济、社会、社区安全、社区文化综合发展的规划。

3.2.3对于不同时期不同类型的灾害移民,采取不同的对策措施

灾害移民通常会经历逃难期、应急转移安置期和永久安置期等几个灾害移民期[10]。在不同时期,灾害移民的需求和关注的重点不同,帮扶措施拟定需要区别对待。针对灾区居民不同时期的需求,采取不同措施,满足灾区居民的需要。对于可返回的灾害移民,要尽快组织他们进行灾后恢复和重建工作;对于不可返回的灾害移民,要根据灾害移民规划,组织他们进行异地迁建。

不同类型的极端气候风险,对移民的影响方式也不同,应因地制宜地制定应对策略。陈绍军等[11]对宁夏中部干旱地区进行了研究,识别出该地区同时存在政府主导下的生态移民、干旱所导致的自发迁移移民以及气候影响下的非自愿移民。不同类型的移民内在迁移逻辑是完全不同的,未来的政策设计应该针对不同移民采取不同的帮扶救助措施。如干旱导致的移民问题(宁夏按照移民自身情况和土地、就业等资源分配情况对不同类型移民进行差异化安置,主要有进行有土安置,提供农资、良种、农机等直补和税收优惠政策的生态移民;利用中职教育和东西部联合招生,川区和山区联合的方式,实现灾害移民异地接受教育并实现稳定就业;对有一定文化程度和劳动技能的灾害移民进行城镇、工业园区和农业产业化基地转移),常常与贫困联系在一起,需要将地区资源开发与减贫目标协同考虑;而泥石流、洪涝等突发性的气候灾害,则对国家与地方的灾害应急管理与治理能力提出了要求。此外,还必须关注移民行为对于迁出地区和迁入地区的不同影响,综合考量社会心理、历史文化、经济发展、民族构成等多种因素[12]。

3.3 灾害移民的社会资本建设

3.3.1借助产业结构调整增强可持续发展能力与承灾能力

灾害移民的社会融入与后续生计问题是避灾移民工程能否取得成功的关键。统计数据显示,我国的贫困人口约有80%居住在生态敏感地带,使得贫困地区成为极端气候变化的重要影响区。灾害移民安置工作需要探索将扶贫减灾与生计可持续发展相结合的方法,要建立适应辖区各种自然灾害的经济结构,特别是土地利用格局与产业结构,是从根本上降低灾害风险的长远之策。通过提高备灾能力以降低受灾主体的脆弱性,提高社会救助能力以加快受灾主体的恢复能力,进行产业结构调整以适应辖区的自然特征,来达到提前预防和规避灾害的风险,提高地区可持续发展能力。

此外,在极端气候风险严峻区域,进行项目扶持和产业规划设计以降低区域社会脆弱性时,需要立足前期调研进行多方论证,以提升风险管理优化水平,对症施策、物尽其用,避免有限紧缺资源的浪费,防止出现尽力不尽事的现象[13]。

3.3.2加强灾害移民主体性塑造,提升人力资本存量

脱灾发展的关键在于“人”,把对人的投资作为灾害移民实现社会适应的根本动力,避免陷入“低人力资本—低收入—低教育投入—低发展能力”的恶性循环。获得更好的教育、技能是实现脱灾发展的有效手段。建议将对灾害移民儿童教育的帮扶纳入后期扶持政策,将对灾害移民成人技能培训纳入移民安置规划与后期扶持政策,以适应产业发展与社会发展的现实需求,提升灾害移民的社会资本存量。注重发挥灾害移民的主体性,相信他们的本土智慧,并充分开发利用他们所掌握的本土资源。

4 结 语

在极端气候变化日渐加剧的背景下,极端气候事件频发,对人类生命财产安全的威胁日益加剧,一些人口被迫进行迁移成为灾害移民。受灾人口借助社会结构(政策)支持、个体的社会资本积累进行极端气候的适应,适应行为表现为人口迁移与流动或留守家园,而在迁移过程中面临着生计恢复困难、无法实现妥善安置等困难。

笔者通过对现有的研究进行梳理回顾,从灾害移民政策、移民安置规划、社会资本建设三方面对如何响应极端气候事件,实现灾害移民的社会适应性进行了初步探析。在政策响应层面,要制定出台统一的灾害移民法;实现安置政策创新,为灾害移民提供充足的政策支持。在安置规划层面,要完善灾害风险预测和防范体系,将气候变化视角纳入规划设计工作中。在社会资本建设层面,要借助产业结构调整增强承载能力,加强灾害移民主体性塑造,提升人力资本存量。

本文拟定的论述视角相对宏观,未对灾害移民个体的生计模式调整、社会心理适应等微观问题进行探讨,无法穷尽所有的具体适应性策略。此外,灾害移民的政策需求与政策供给之间存在着相互建构的关系,对政策的产生与调整具有反建构的影响,这都将是笔者下一步将进行的研究。