土地流转政策对地区农民收入的影响研究

——来自湖南省的经验证据

柯 炼,黎翠梅,汪小勤,李 英,陈地强

(1.华中科技大学经济学院,湖北 武汉 430074;2.中南大学商学院,湖南 长沙 410083)

1 引言

土地流转政策的初衷是通过充分优化农村地区劳动力分工结构,降低同质竞争的同时拓宽收入来源,从而提高农民整体收入水平,缩小城乡收入差距,最终助益于全面建设小康社会。近年来,中国土地流转趋势不断扩大,2007年全国耕地流转面积仅0.64亿亩,截至2016年底已达4.71亿亩,占全国耕地总面积的35.1%。然而大规模的土地流转真的提高了农民整体收入水平吗?这是本文需要解答的问题。

当前学术界对土地流转的收入效应研究集中于不同类型农户总收入与农户收入结构两大视角。在土地流转对不同类型农户收入的影响研究中,学者主要关注参与土地流转农户与未参与农户的收入差异、土地转入户与转出户的收入差异[1]。例如:高欣等[2]研究得出农地转出户家庭人均收入的增长幅度高于转入户,李庆海等[3]与朱建军等[4]的研究认为农地租入与租出均增加了农民收入,曹瑞芬等[5]和扬子等[6]发现土地流转可以提高转入户家庭收入对转出户没有显著影响。关于土地流转对农户不同收入来源影响的研究,李中[7]、薛凤蕊等[8]、冒佩华[9]等分别从人均纯收入、人均务工收入与人均出租土地收入等方面考察土地流转政策效应。综上,目前关于土地流转对农民收入影响的研究结论还存在争议,且大都运用社会调查等微观数据探究土地流转政策的收入效应,而本文拟使用宏观数据从地区层面进行土地流转的政策效应评估。

本文通过社会调研得到湖南省截至2016年底的土地流转政策实施样本,并查阅相关统计年鉴获取对应政策与非政策地区的经济发展数据,运用合成控制和安慰剂检验从区域层面出发研究土地流转政策对于地区农民人均收入的影响,弥补了现阶段对于政策效应研究的不足,补充了有关土地流转政策对农民收入影响研究的文献资料。此外,运用合成控制法构建反事实区域来研究土地流转的政策效应,缓解了内生性问题,能更好地识别政策效应带来的影响,拓展了研究土地流转政策的方法。

2 土地流转政策对农民收入的影响机理分析

国家出台土地流转政策的目的在于提高农村土地流转规模和比例,根据前人研究以及理论分析发现土地流转可能会对农业生产效率、非农业务、租金收入和转移支付等产生影响从而影响农民收入。

第一,农业生产率引致的收入效应。土地流转对农户收入影响的第一个关键路径就是通过影响农业生产效率而影响农民收入。一方面,土地流转使原有的分散化的土地可以集中在少数的农户手中,实现规模化与集约化生产从而大幅度提高农业生产效率[10-11],最终获得更高的规模效益。另一方面,土地流转实现了更有效的土地资源配置,土地从生产效率低的农户转移到效率高的农户手中,从而提高农业生产效率[12-14],进而提高农业生产效益。同时,经营效率低的农户因放弃了农业经营而转向非农经营也将提高该部分群体的总劳动生产率水平[9],并获得更高的收入增长。但是,也有少数研究指出,土地流转并不必然带来农业生产效率的提升。例如,LI等[15]研究发现土地流转并不影响土地产出率,贺振华[16]也提出土地流转并未改变农业方式和生产要素的质量,因此也没有带来农业生产效率质的突破。综上所述,农业生产率的提高必然会带来农民收入的提高,但由于土地流转并不一定会使农业生产效率提高,故而土地流转通过生产效率路径影响农民收入的结果尚不明朗。

第二,非农业务产生的收入效应。ZHANG等[1]认为对于承租方而言,土地经营规模的提高有利于增加农产品供给,而土地流转产生的劳动分工也为相应的农产品深加工等非农业务提供了劳动力基础与商品市场需求基础,从而有利于提高农产品附加值,并最终提高该部分农民收入。对于土地转出方而言,农业劳动力的重新分配使土地转出方转向非农就业[17],从而提高该类农民的非农就业收入[18]。然而,若土地转出方是因家庭中青壮年大都是非农就业才选择将土地流出,则土地流转并不能带来非农就业收入的增加。由此可见,土地流转并不一定会通过增加非农业务而提高农民收入。

第三,土地租金或土地资产增值导致的收入效应。土地流转最直接的效应是当一方将土地经营权直接转让或以资产入股的方式转让给另一方时,转入方需定期向转出方支付一定的租金或增值分红。对于以非农就业为主的农民来说,除了劳动本身带来的收入之外,还可以获得一笔租金收入;对于以农业生产为主的农民来说,如果租金收入高于种植收入,那么选择转出土地可以提高收入水平。王象永等[19]通过调研得出:农地流转市场的发育能显化土地资源的资产价值,有助于农民土地财产性收入的增加。但是,若从博弈论视角来看,在其他外部条件不变的前提下,租金导致的收入效应将是一个零和博弈,即转出方获得租金的总量必然等同于转入方支付租金的总量。由此可见,虽然租金与分红收入会直接提高土地转出方的收入水平,但对总体的农民收入的影响却并不一定是正向的。

第四,政府转移支付带来的收入效应。地方政府在实施土地流转政策时通常会对愿意转入土地的农户提供相应的优惠政策,例如提供更高的农业种植补贴、对因规模经营而更新的农业设备提供融资支持,给予更多的税收减免。但是,HUANG等[20]认为政府转移支付力度的大小受制于地方实际农业境况,政府转移支付给承租方带来的收入增量并不可观。而对于出租方而言,土地经营面积的下降必然会使该部分的政府转移支付下降。综合比较,土地经营权流转下的政府转移支付也未必能引起农民收入的显著增加。

从上述分析可知,土地流转主要通过上述4个路径来影响农民收入,倘若这些作用机制能够有效发挥作用,则土地流转政策可以促进农民收入增长;若土地流转本身无法对这些方面产生影响,则土地流转政策也无法促进农民增收。因此,土地流转政策对于农民收入的影响效应有待验证。

3 研究设计

3.1 数据来源及描述

本文的研究样本集中于湖南省,研究区间为2001—2016年。湖南全省共有124个县级地区,剔除存在数据缺失的地区,最终保留96个研究地区。本文选取地区农民人均收入(简称农民人均收入)作为被解释变量,所有农民收入数据与农村经济发展特征数据均源于《湖南省统计年鉴》,各县级地区土地流转政策等资料来自湖南省农业委员会调研统计。

2009年,湖南省在武冈市和永兴县发布《关于推进土地承包经营权有序流转的意见》的政策文件,2010—2012年在临湘、溆浦、平江相继出台了相关政策文件,截至2016年底,在96个研究区中共有69个县级地区实施了土地流转政策,其余27个尚未实施。

将实施与未实施政策地区的经济发展情况进行对比分析,发现两组除了在城市化率上无显著差异外,有政策组的农民人均收入、地区GDP总量、第一产业产值以及人均种植面积都显著高于无政策组。并且,通过对比2009—2012年与2013—2016年两个区间段的有无政策地区的经济发展情况发现,在2009—2012年两组在地区经济特征上并无差异,而在2013—2016年却出现了类似于总样本的显著差异(表1)。那么,两组的这种经济发展情况差异特征是否与土地流转相关,需要进一步的验证。

表1 有无政策地区经济情况对比分析Tab.1 Comparative analysis of regional economic conditions with or without policies

3.2 研究方法

合成控制法最早由ABADIE等[21]用于分析香烟消费税政策对香烟销售量的影响,刘甲炎等[22]、杨经国等[23]相继使用合成控制法分析了房产税试点和经济特区设立的效应,这些经验研究都使用省级宏观面板数据评估政策效应是否存在。因此,使用合成控制法有其可行性。

该方法的核心思路是构建一个综合控制区,模拟一个地区没有经历一个特定的政策干预的结果路径将其与现实路径进行对比,得到政策干预对于结果变量的影响[21-24]。即将发布土地流转政策的某个县级地区作为处理组,将没有发布土地流转政策的县级地区作为控制组,通过在控制组中选取合适的控制单元并赋予权重,从而利用控制组对应政策实施后各期的数据合成一个处理组的虚拟地区作为对照组,比较政策发布后真实地区和合成地区农民人均收入上的差异,这个差值则为政策效应。

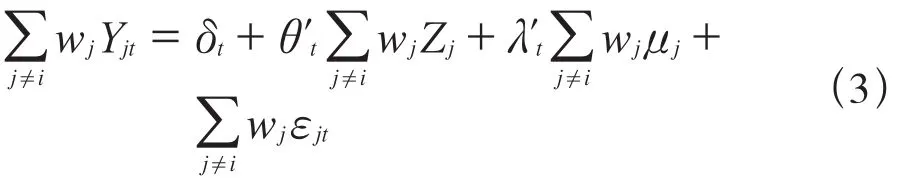

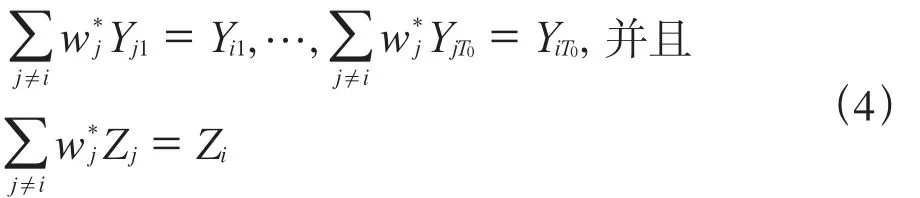

具体而言,假设收集到(J+1)个地区、T期的农民人均收入面板数据。其中,只有地区i在第T0(1≤T0≤T)期发布了土地流转相关政策,其余J个地区都属于地区i的控制单元。是地区i在时间t没有发布土地流转政策的农民人均收入是实施土地流转政策的农民人均收入。借鉴ABADIE[21]的做法,令作为地区i农民人均收入在时间t受到的土地流转政策的影响,Dit为是否实施政策的虚拟变量,如果地区i在时间t实施土地流转政策,那么该变量等于1,否则等于0。那么地区i在时间t的农民人均收入观测值为:

研究的目标是估计αit。在t>T0时因为是可以观测到的,为了得到αit,只需要估计可由以下变量模型得出:

式(2)中:δt是时间固定效应,代表不同年份的农民人均收入效应;Zi是一个(r×1)维的向量,表示不受政策干预、不随时间变化且为可观测的协变量,例如政策干预前的农民人均收入均值即可作为协变量;是(1×r)维的未知参数向量;是一个(1×F)维不可观测的共同因子;μi表示地区i不可观测的固定效应;εit表示地区i观测不到的均值为0的短暂扰动。

假设存在一个(J×1)维的权重向量W=(w1,…,wi-1,wi+1,…,wj+1),对所有wj∈w,都有wj≥0,并且有对于任何满足这两个条件的权重向量W,都代表一个可行的合成控制组,其结果变量为各个控制单元的加权平均:

式(3)中:j代表未实施政策地区;其他变量定义与(2)式一致。

ABADIE[21]证明在政策发生前的期数较多的条件下,上式的右边将趋近于0。因此可以较好的估计,从而应用所计算的权重矩阵得到政策效应的无偏估计为:

4 实证分析

4.1 变量选取与样本分组

本文选取农民人均收入作为合成控制法模型中的结果变量,根据合成控制法对于预测变量的要求,同时借鉴史常亮等[25]与袁伟彦等[26]的研究,选取了对农民人均收入产生影响的预测变量:城市化率、第一产业产值比例、人均GDP增长率、人均农作物种植面积、农民人均收入滞后项。

本文的关键解释变量是政策虚拟变量,1表示发布了土地流转政策,0表示没有发布。根据合成控制法的操作要求,在政策发布前要预留一些时期来匹配实验组与对照组的特征,在政策发布后要预留一些时期来评估政策效应。为有效估计土地流转政策的效应,本文将政策干预后的时期确定为4年即2013—2016年,因此选取2009—2012年发布土地流转政策的武冈、永兴、临湘、溆浦、平江5个县级地区作为处理组,将截至2016年时剩余的27个未发布土地流转政策的县级地区作为控制组。

4.2 实证结果

应用ABADIE等[21]开发的stata程序包Synth,本文分别估计了5个县级地区土地流转政策对农民人均收入的影响。表2展示了5个地区预测变量合成值与真实值的对比情况,由结果可知武冈、永兴和溆浦三县的预测变量中除农民人均收入滞后项之外,只有人均GDP增长率的拟合效果较好;临湘市除人均GDP增长率之外,其他的预测变量合成值与真实值基本一致;平江县所有预测变量的真实值与合成值的匹配都不太理想。

表2 预测变量真实值与合成值对比Tab.2 Comparison of real and synthetic values of predictive variables

此外,由于合成控制法为非参数估计结果,因而并不能通过大样本的统计推断方法来评估政策效应在经济意义与统计意义上是否显著。为确保分析结果的可靠性,本文借鉴ABADIE等[21]提出安慰剂检验法来验证合成控制分析的可靠性。安慰剂检验的基本思路是:分别将合成控制法应用于控制组中某一地区,利用控制组中剩余地区进行合成控制分析,将处理组真实值与合成的差距同安慰剂地区真实值与合成值的差距进行比较,如果处理组的效应明显与安慰剂地区的效应区分开来,则在相对意义上可以认为土地流转政策对农民人均收入有显著影响;相反,如果安慰剂地区也呈现出处理组类似的效应,说明土地流转政策对于农民人均收入的影响并不显著。

从安慰剂检验图(图1)中可以看出武冈、永兴和临湘在政策发布前的拟合结果很好,实际农民人均收入与合成农民人均收入的差值趋近于0,在政策发布之后合成农民人均收入渐渐高于实际农民人均收入,并且这一差距随着时间流逝逐渐扩大,但是作为处理组的合成与实际农民人均收入差值的黑色实线条在整个图形中并未显著突出,表明土地流转政策对农民人均收入的影响并不显著。

溆浦县在土地流转政策实施前的农民人均收入拟合程度较好,而政策实施之后实际值与合成值的差值先负后正。但从整体来看,合成值与实际值的差距与安慰剂地区进行对比,也不存在显著差异,土地流转对于农民人均收入的影响不显著。对平江县的安慰剂检验可以发现实际值与合成值的差值波动较大,且在政策发布之后平江县的差值在整个安慰剂检验中并不突出,因此,较差的拟合效果说明土地流转政策效应同样在统计意义上并不显著,不能很好地说明土地流转政策是否带来了农民人均收入的变化。

图1 土地流转政策对于农民人均收入影响Fig.1 The impact of farmland transfer policy on per capita income of farmers

总之,从上述5个县级地区的合成控制分析与安慰剂检验结果来看,不同年份实施的土地流转政策对于农民人均收入的影响都不显著,说明有无政策地区的农民人均收入差距是由政策地区本身特殊性造成的,而不是源于土地流转政策的影响。

4.3 稳健性检验

由于合成控制法存在以下不足:一是合成控制法假定某个地区收入可表现为其他地区收入的加权平均值,且权重和为1,这一强假设是否成立难以断定;二是需要找到一组不受政策影响的共同因子;三是无法进行参数显著性判定。部分学者可能对于合成控制法的分析结果不太认同,且较少研究使用宏观数据分析土地流转政策对农民收入的影响,为此,本文拟增加微观数据的补充检验。

本文拟使用中国健康与养老追踪调查数据(CHARLS)2013年与2015年共两年的追踪数据,运用固定效应回归、差分回归以及倾向得分匹配(PSM)方法分析农村家庭中土地流转对于人均收入的影响。选取了2013年和2015年均参与追踪调查的农村家庭6 792户,将家庭人均收入作为因变量,是否参与土地流转作为解释变量,平均耕地面积、平均受教育年限、平均年龄、家庭人口数作为控制变量。为分析土地流转对于农民收入的影响,首先使用固定效应回归方法,发现是否参与土地流转对于家庭人均收入没有显著影响(表3第1列)。为了降低时间趋势的作用,控制年度效应后再进行固定效应回归,发现流转变量对于家庭人均收入的影响较控制年度效应之前有提升,但仍不显著(表3第2列)。为了排除其他因素对实证结果的影响,进行PSM匹配后再进行双向固定效应回归,发现流转变量对家庭人均收入的影响仍不显著(表3第3列)。

表3 土地流转对家庭人均收入影响分析Tab.3 Analysis of the impact of farmland transfer on per capita income of households

为了进一步明确土地流转对于家庭人均收入的影响,使用差分回归方法进行分析,即将追踪家庭2015年的平均收入、是否参与流转以及平均耕地面积与2013年相应变量进行差分,获得平均收入差值、平均耕地差值与家庭参与流转的变动情况。而其他人口统计特征因未曾发生较大变动,则以2013年为基准。最终以差分后的横截面数据估计参与流转变动对于家庭人均收入变动的影响。

控制社区固定效应后进行差分回归分析,发现参与流转变动对于家庭平均收入差值没有显著影响(表3第4列)。因为有部分农户退出了土地流转,可能会对差分回归的结果产生影响,剔除这部分农户之后进行回归,发现参与流转变动对家庭人均收入的差值影响仍不显著(表3第5列)。为了排除其他因素对实证结果的影响,再次进行PSM匹配再回归,发现土地流转变动对家庭人均收入的差值为负向影响,但仍不显著(表3第6列)。

综上,利用微观数据验证的结果表明是否参与土地流转对家庭人均收入仍旧没有产生显著影响,即土地流转无法提高参与流转农户家庭收入水平。这与利用宏观数据进行分析得出的结果一致,一定程度上证明了合成控制分析结果的可信度。因此,最终认为:在本文所应用的统计样本中,并未发现土地流转对农户家庭收入的正向效应;在统计上无法拒绝当前土地流转政策对农户收入影响微弱的原假设。

5 实证结果的原因分析

本文理论分析及研究结论与前人的研究结果并不一致,那么土地流转政策无法对农民收入产生有效影响的原因是什么?本文将从其作用机制出发进行分析。

5.1 土地流转政策对农业生产率的作用分析

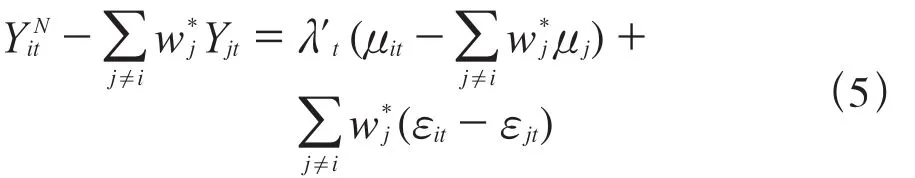

由前文理论分析可知,土地流转政策会通过影响农业生产率而影响农民收入。因此,为验证土地流转政策是否影响了农业生产率,本文拟测算出政策组与非政策组的农业全要素生产率,并同样采用合成控制法检验政策组的农业全要素生产率与非政策组是否有显著差异。借鉴ILKE[27]测算全要素生产率的方法,本文假设农业生产符合科布—道格拉斯生产函数,生产函数如下所示:

式(7)中:Yit为地区i在时间t的农业生产总值;Kit为地区i在时间t投入的资本,用该地区的农业机械总动力表示;Lit为地区i在时间t投入的劳动力,用15~64岁的农村人口表示;Dit为地区i在时间t投入的土地资源,用该地区的农作物总播种面积表示;Ait是地区i在时间t的希克斯中立效率水平。

生产函数可以变为下面的函数:

式(8)中:wit代表个体生产力水平;代表不可观测的由于测量而出现的意外偏差错误,意外延误或其他外部情况。

通过固定效应回归方法估计式(8),并进一步估算wit。全要素生产率可以由下式计算得出:

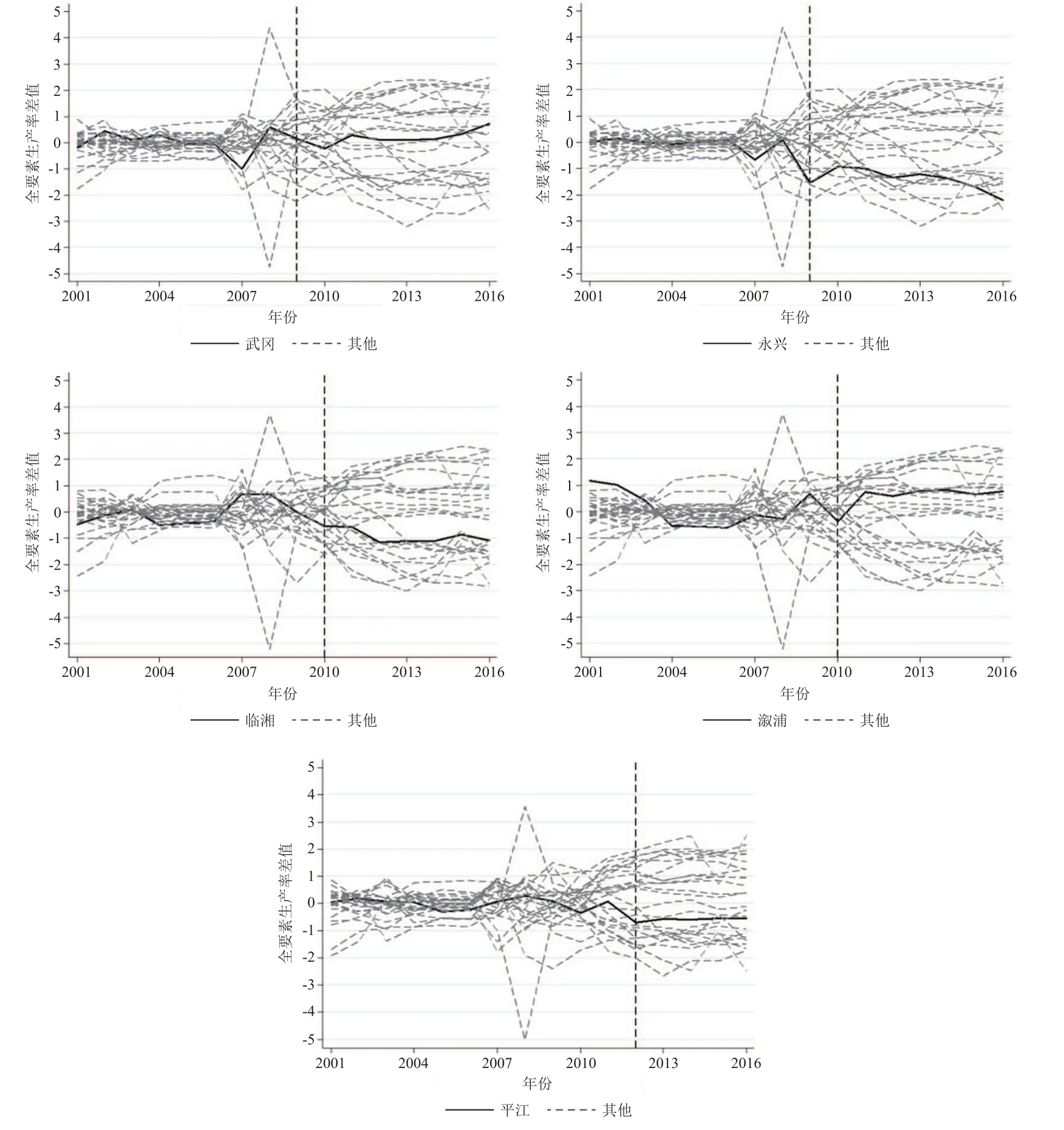

根据计算得出的全要素生产率(TFP),利用合成控制法来衡量土地流转政策对于全要素生产率的影响。从图2中可以发现,武冈市全要素生产率的合成值与真实值在政策实施前后都无明显差距,政策实施前永兴县和临湘市全要素生产率合成值与真实值拟合较好,政策实施后合成值与真实值差距较为明显,但是合成值与真实值的差值,在安慰剂检验中并未突出。政策实施前,溆浦县全要素生产率合成值与真实值拟合并不好,政策实施后合成值低于真实值,但是两者差值在安慰剂检验中不显著。平江县全要素生产率合成值与真实值在政策实施前匹配程度非常高,在政策实施后,真实值略低于合成值,但是在安慰剂检验中,两者的差值与其他安慰剂地区相比,并无显著差别。5个地区的合成控制分析结果都不能说明土地流转政策对于全要素生产率有显著影响。

从上述分析中,可以发现土地流转政策对于全要素生产率并没有显著影响,这一结果与少数研究者的结论相符合,土地流转并不必然带来农业生产效率的提升[15-16]。综上所述,土地流转政策的实施没有提高农业生产效率,也即无法通过影响农业生产效率来影响农民收入。

5.2 其他原因分析

由于缺少相应的数据资料无法运用实证方法分析,因此借鉴前人的研究结果作为支撑来分析土地流转政策无法影响农民收入的原因。

(1)土地流转政策对非农收入影响微弱。众多学者通过分析农户的土地流转意愿发现农民所从事的职业越偏离纯农业[28-29],非农收入所占比例越高,对土地依赖程度越低,土地流转的意愿越强[30-31]。目前中国进行土地流转的农民很大程度上可能是从事非农业生产的农民,而从事农业生产的农民进行土地流转的意愿并不强烈。所以,现阶段的土地流转对于非农就业可能无法产生有效影响,也就不能通过增加非农业务而提高农民人均收入。

图2 土地流转政策对全要素生产率的影响Fig.2 The impact of farmland transfer policy on total factor productivity

(2)土地流转规模限制租金收入。国内土地流转市场并不发达,市场上的供给者远大于需求者,整体的流转价格偏低,根据湖南省统计数据,各县区已成交以及准备出租的土地平均价格低于1 000元/亩/年,而湖南省农民人均耕地面积小于0.3亩,且现阶段湖南省土地流转的比例较低,所以每年的土地租金收入对于农民人均收入的影响很小。因此,土地流转政策无法通过影响租金收入来对农民人均收入产生影响。

(3)土地流转导致的政府转移支付规模较低。湖南省2009—2016年政府转移支付的平均增长率为13.95%,而同期GDP平均增长率为14.02%,由此可见,土地流转政策实施后并未带来政府转移支付的大规模增长。且HUANG等[20]指出只有少数农户能够达到政府转移支付的标准,可见,政府转移支付给承租方带来的收入增量并不可观。因此,土地流转政策无法通过影响政府转移支付来促进农民收入增加。

综上,土地流转政策并不能有效提高农业生产效率,也难以从优化农民收入结构的角度扩大农民收入来源;更重要的是,由于土地经营权交易市场发展时间较短,规模较低,因此也无法在租金收入上影响农民人均收入;最后,受制于地方政府财政转移支付规模,土地流转带来的政府补贴收入有限。所以,土地流转政策在目前并不能有效提高农民整体收入。

6 结论与启示

本文研究结论表明土地流转政策对于农民人均收入没有显著影响。通过进一步对土地流转政策影响的路径讨论,本文认为当前土地流转政策难以产生对地区整体农民收入的正向影响归因于土地流转无法对农业生产效率、非农业务等影响农民收入的因素产生有效影响。由于目前中国土地流转还处于初级阶段,生产管理技术落后,无法有效发挥规模化作用,甚至会因此降低生产效率。此外,现阶段参与农地流转的主体是非农就业或非农收入占比较高的农民,参与主体具有较强的偏向性,无法达到通过土地流转促进劳动力转移、增加非农就业、实现农民增收的目的。最后,弱政府支持与低发育的土地流转市场也使农民难以通过转移支付与租金收入实现增收。

土地流转政策无法提高农业生产效率是所有问题的核心,只有解决这一问题,才能促使更多的农户转入土地,从根本上解决土地流转无法促进非农就业、提高租金收入的问题。而要提高农业生产效率,则需要政府对农户提供技术指导和资金支持,改善农户经营方式、革新生产技术手段,进一步发挥规模效应,提高生产率水平。同时,要发展多种形式的土地流转,扩大土地流转的规模,给从事农业生产的农民进行技术培训,把他们从低效的农业生产中解放出来,转移到第二、三产业,创造更多经济价值,增加农民收入。针对土地流转租金收入过低的问题,要大力培育土地流转市场,消除信息沟通障碍,让市场本身发挥作用,提高租金收入水平。而要提高转移支付带来的收入效应,则需要政府推行土地经营权抵押贷款、提高转移支付的比例,鼓励农民从传统的生产模式转为现代化生产模式,增加农业设备购买量。