来自地面下的威胁

克雷格·韦尔希

西伯利亚东部的巴塔盖卡巨坑宽约1千米且在持续变宽,它是北极众多巨坑中最大的一个。随着永冻土边缘埋藏冰的解冻,大地塌陷,形成巨坑或湖泊。

作为一种强效的温室气体,甲烷正从北极各处湖底解冻的土层中冒出来。冬季,表层的冰困住了它。在阿拉斯加费尔班克斯附近的这处池塘,科学家钻穿冰层,点燃了释放出的甲烷。

谢尔盖·齐莫夫是一位训练有素的生态学家,他把一块猛犸象骨骼扔到一个堆上。当时他正蹲在冰冷、宽阔的科雷马河岸边的泥地里,头顶上方就是一片因土壤沉降滑坡形成的高耸断崖。位于北极圈腹地的西伯利亚东部正值夏季,属于俄罗斯的这部分地区到美国阿拉斯加比到莫斯科更近。目力所及的范围内,连一小片霜或积雪都见不到。然而在这处名为杜瓦尼亚尔的断崖,科雷马河吞噬了上方的土层,让隐藏在下面的部分暴露了出来:一层冰冻的土地,或者叫永冻土,深度有几百米——正在迅速升温。细枝、其他的植物残留物和冰河时代的动物肢体——野牛的下巴、马的股骨和猛犸象骨骼——散落在一片让齐莫夫的靴子深陷其中的泥滩上。“我爱杜瓦尼亚尔,”他一面从淤泥里拽出化石一面说,“它就像一本书。每一页都记录着关于大自然历史的故事。”在地球极北这片2300万平方千米的土地上,气候变化正书写着新的篇章。北极的永冻土不是像科学家曾经预期的那样渐渐解冻。

谢尔盖·齐莫夫(右)和他的儿子尼基塔在俄罗斯切尔斯基运营着一座研究站,就位于科雷马河畔。谢尔盖是第一个发现永冻土中的碳含量远高于科学家一度认为的数值的人。随着气温升高,其中一部分碳已经释放出来。

从地质学的角度讲,它几乎是在一夜之间解冻的。随着土壤像杜瓦尼亚尔的土壤一样变得松软,沉降滑坡,它们正让在冻土里封存了数千年的古老生命的残骸——还有大量的碳——露出地面。碳以甲烷或二氧化碳的形式进入大气,将加速气候变化,即便人类努力控制化石燃料的排放也于事无补。

没人比齐莫夫更了解这种威胁了。在开采金矿的前哨切尔斯基的一座破败的研究站里,他花费了数十年时间来揭示日益变暖的北极的秘密。在研究过程中,他协助颠覆了传统观念——尤其是认为在更新世冰期,遥远的北方是由一片完整的冰原以及散布着鼠尾草的薄土层构成的观念。

实际上,杜瓦尼亚尔和其他地点的大量猛犸象与其他大型食草动物化石都告诉齐莫夫,西伯利亚、阿拉斯加和加拿大西部都曾是肥沃的大草原,草本植物和柳树十分茂盛。这些生物死后,寒冷的气候减缓了它们的分解。随着时间的推移,风吹来的泥沙将它们深深掩埋,把它们封存在了永冻土里。结果就是北极永冻土中的碳含量比科学家一度认为的要高得多。

阿拉特纳河一路向南,流出阿拉斯加布鲁克斯山脉,阿拉特纳河谷已经成为野生动物北上前往日益温暖的北极的走廊。海狸的数量激增,它们生活的水塘——有几处在左边河流遥远的一侧可以看到——将加速永冻土的解冻。

目前的新发现显示,随着地球变暖,碳将加速释放。通过令人意想不到的北極升温速度及融水在极地令人不安的流淌方式,研究人员推测,地球的平均气温每升高1℃,永冻土就可能释放出相当于煤、石油和天然气四到六年释放出的温室气体,是几年前科学家认为的两到三倍。如果不控制化石燃料的使用,不出几十年,永冻土就会成为一个巨大的温室气体排放源。

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)最近才开始将永冻土纳入其评估范围。它仍旧低估了“潘多拉的冰箱”门能敞开多大——以及它将造成多大的破坏。

永冻土让地球变暖的潜力被我们小瞧了。但如果我们希望将升温控制在2℃以内,就像2015年巴黎气候大会上195个国家一致同意的那样,新的研究表明,考虑到永冻土还将继续解冻,我们或许必须比IPCC模型预计的提前8年减少排放。这或许是我们加速改用更为清洁的能源最容易忽视的理由:要达到应对气候变暖的任何目标,我们都需要行动快于想法。

齐莫夫第一次来切尔斯基是在20世纪70年代,当时他还是个大学生,在一次远征探险中帮忙绘图。他热爱这里荒凉的景色、与世隔绝的环境以及远离苏联权力中心的偏远位置。黑暗的冬季让人有时间思考。几年后他回到这里,建立了东北科学站,起初它隶属于俄罗斯科学院。如今他和儿子尼基塔拥有并运营着科学站。这是一家靠有限的经费和二手设备运营的自发性科学站,却吸引着世界各地的北极科学家。

2018年的一个夏日,摄影师凯蒂·奥琳斯基和我与齐莫夫一起,乘着一艘旧船往北冰洋科雷马河口附近的阿巴切克湾一处碳监测设施运送物资。这里最初是一处押送犯人的中转站,苏联时期的遗迹比比皆是,犯人最终将被送往斯大林的劳改营。我们走过一条用一系列老旧的蒸汽散热器装饰的步道。齐莫夫一面走一面用一根金属杆探测着地面。最近他常常这么做,好检查坚硬的永冻土的深度。

永冻土是指常年保持冰冻状态的地面,上面覆盖的泥土和植物碎屑最多可达四米。这些土壤被称为活动层,一般会在每年夏季融化,到了冬季又重新冻上,保护永冻土不受上升的气温影响。但在2018年春天,为尼基塔工作的一队工作人员发现,切尔斯基周围靠近地表的泥土在漫长的极夜期间并没有完全冻结,这可是闻所未闻:西伯利亚的1月冷得出奇,人呼吸产生的气体都能冻成冰,发出叮叮当当的响声,当地的原住民雅库特人称之为“星星的呢喃”。75厘米以下的土壤应该已经冻上了,可正相反,它是糊状的。

“三年前,永冻土上方土层温度是-3℃,”谢尔盖·齐莫夫说,“然后变成了-2℃。接着成了-1℃。今年,温度变成了2℃。”

从某个层面上来说这并不值得惊讶。自2014年以来,地球迎来了19世纪末至今温度最高的五个年头,北极升温的速度更是比地球上其他地区快一倍还多,因为它失去了有助于保持低温的海冰。2017年,格陵兰的苔原经历了人类已知的最为严重的野火。我们抵达西伯利亚的几天前,位于北极圈以北390千米处的挪威拉克塞尔夫的温度计记录下了32℃的高温。北极驯鹿躲到了汽车隧道里纳凉。

半个世纪以来,全球永冻土的温度都在上升。在阿拉斯加北坡,温度在30年内猛增了5.8℃。局部的永冻土解冻已经侵蚀了海岸线,让道路和学校变得不再坚固,令管道破裂,使北极猎人存储海象肉和露脊鲸鲸脂的冰窖垮塌。温暖的夏日已经在给北极居民的生活带来变化。

在這个巴塔盖卡巨坑侧壁看到的北极永冻土的古老土壤,里面夹杂着树叶、草和几千年前的冰河时代死去动物的有机残余物。所有的碳元素都被安全地封存在冻土里——直到今天。

然而齐莫夫父子在2018年记录的却是不同的状况,涉及的范围超出了北极地区:一场发生在冬季的解冻。矛盾的是,罪魁祸首竟是大雪。西伯利亚气候干燥,但2018年前的连续几个冬天,厚厚的积雪将这片地区覆盖。雪把夏季的热量封锁在土壤里。在距离切尔斯基18千米的一处研究站,德国马克斯·普朗克生物地球化学研究所的马赛厄斯·戈埃克德发现,雪的厚度在五年之内增加了一倍。截至2018年4月,活动层的温度已经升高了6℃。

该现象并不仅限于西伯利亚。过去数年里,阿拉斯加大学费尔班克斯分校的永冻土专家弗拉基米尔·罗曼诺维斯基在阿拉斯加的约180处研究站观察到活动层到1月中旬完全冻结。但由于这些地区也面临着最近这段时期的大雪问题,冻结期先是推迟到了2月,然后是3月。2018年,罗曼诺维斯基在费尔班克斯附近设立的研究站中的八个,以及阿拉斯加西部苏厄德半岛上的十来处站点始终不曾完全冻结。

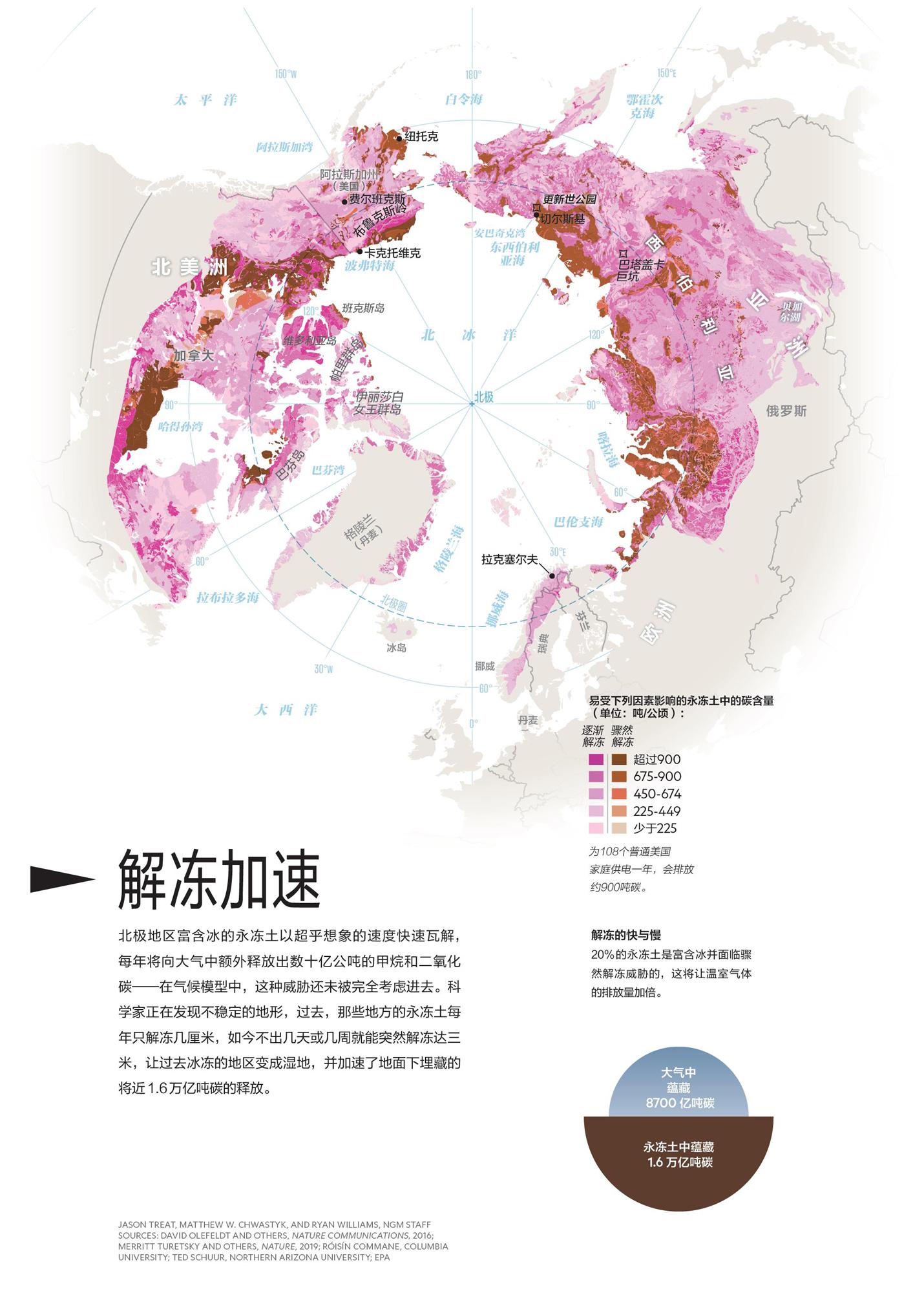

在全球范围内,永冻土中蕴藏着1.6万亿吨碳,几乎是大气中碳含量的两倍。没人预料到全部,哪怕是大部分永冻土会解冻。直到最近,研究人员推测永冻土最多将释放出10%的碳。人们一度认为,即便这样也得花费80年。

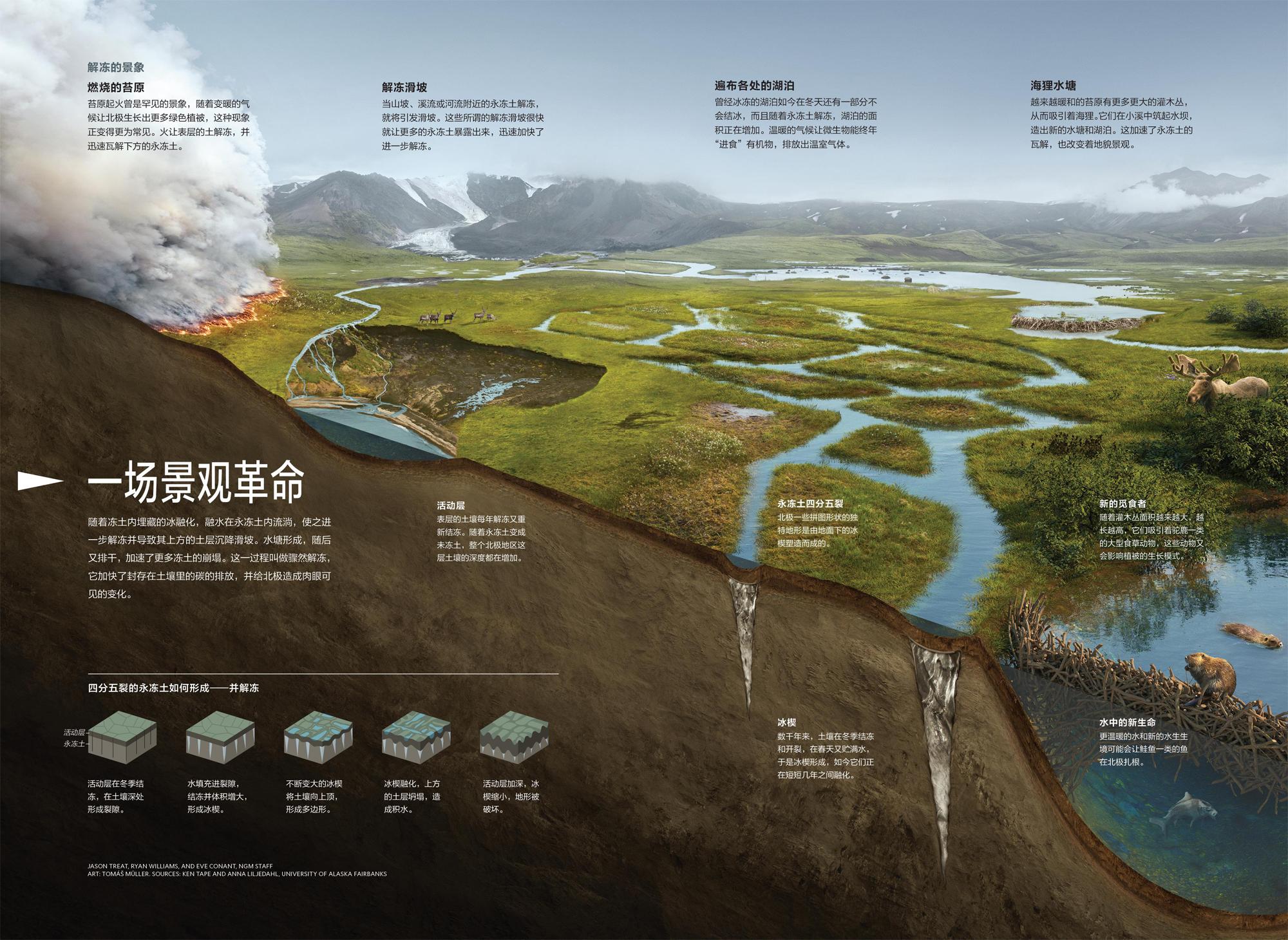

但活动层开始停止在冬季冻结,事态发展就加速了。升高的温度让微生物能终年分解土壤里的有机物,释放出二氧化碳或甲烷,而不像以往只在每年夏天持续短短的几个月。冬季的高温向下扩散至永冻层,加速了它的解冻。

“我们的许多设想正被打破。”哥伦比亚大学的大气化学家罗茜·科梅恩说。她和同事发现,自1975年以来,阿拉斯加北坡二氧化碳在初冬时节的释放量增长了73%。“我们一直靠夏天来弄清北极正在发生怎样的变化,”科梅恩说,“但冬季到来后真正的故事才刚展开。”

几个多雪的冬天形成不了趋势,刚刚过去的这个冬天切尔斯基的雪就少了,土壤的温度再次降到相当低的程度。费尔班克斯也没怎么下雪。然而在罗曼诺夫斯基设在阿拉斯加的几处站点,活动层再次积蓄了足够的热量,使之无法完全冻结。“这真让人惊讶,”美国马萨诸塞州伍兹霍尔研究中心副主任马克斯·霍姆斯说,他在阿拉斯加和切尔斯基两地都研究过碳循环,“我在很大程度上想象永冻土的解冻是一个缓慢而平稳的过程,也许这只是一个不寻常的五年期。但如果不是会怎样?要是事情的变化来得更快会怎样?”

要是这改变成为一种自我强化的模式——例如,就像北极海冰所发生变化的一样——又会怎样?海冰反射日光,让冰面下的海水保持冰冷。但随着海冰融化,漆黑的海洋就会吸收热量,导致更多的冰融化。

一般来说,这种循环开始发生的临界点很难预测。“我们知道有我们不想跨过的临界点,”斯坦福大学伍兹环境研究所主任克里斯·菲尔德说,“但我们并不确切地知道它们在哪里。”

齐莫夫父子相信,大型食草动物在冰河时期有助于维护北极茂盛的草原,它们的作用之一就是给草施肥。为了恢复干草原以及减缓永冻土的解冻,他们目前正向科雷马河一条支流附近的一处地点引入野马和其他食草动物。他们把那里叫做更新世公园。

当地的一对夫妇尼古拉·雅戈拉夫斯基和斯维特拉娜·雅戈拉夫斯基仍在切尔斯基附近的科雷马河上靠狩猎和捕鱼为生。他们的一些邻居被迫搬到城里去了,正在解冻的永冻土正让河边的房子地基松动,也让那里更难走。

对于永冻土,有太多的东西我们无法看到。它们覆盖的区域面积是美国的两倍还多,居住的人口是纽约市的一半,有些人分布在世界上某些人类最难以涉足的地带。几乎没有永冻土是能直接监测的。于是科学家研究小块区域,远程跟踪其他的,再举一反三地对剩下的作出推断。“你可以到网上去准确追踪了解海冰的情况,”北亚利桑那大学的永冻土专家泰德·索尔说,“对于永冻土,我们几乎看不到什么。我们几乎没有工具能测量出正在发生什么。”

有一类永冻土让研究人员尤其关注:20%左右含有大量坚冰的永冻土。有些冰是在水渗入土壤,遇到永冻土时凝结而成的;有些是数千年来在北极的冬季形成的,那时土壤收缩,裂成多边形。春天,融水流进这些裂隙,然后再次冻结。日复一日,埋藏在地下的冰发展成被永冻土包覆的巨大楔形冰块。杜瓦尼亚尔就有大量这样的坚冰。

这种结构能迅速瓦解。当永冻土解冻,埋藏在其中的冰也随之融化。随着水的流动,它将热量带到更多地方,导致更大面积的解冻,留下水道和气穴。地面下沉来填补这些孔洞,在地表形成聚积雨水和融水的洼地。水让水塘变得越来越深,逐渐侵蚀冰冷的岸边,直至水坑变成池塘,池塘再变成湖泊。这让更多的土地变得温暖,令更多的冰融化。

“骤然解冻,”一位科学家如此描述该过程,它改变了整个地形。它引发山体滑坡;从1984年到2013年,科学家在加拿大班克斯岛记录下的大规模滑坡增加了60倍。它摧毁了森林。加拿大圭尔夫大学的生态学家梅利特·特莱特斯基在过去15年中追踪了费尔班克斯附近一片黑云杉森林里的骤然解冻。她发现,那里泛滥的洪水削弱了树根和树干的稳定性。特莱特斯基推测,她追踪的那片“晃晃悠悠的森林”里的所有树木很快都将倒下,并被新的湿地吞没。“那里还残存着少许土地,但必须跋涉过一些湿地才能到达,”她说。

所有永冻土的解冻都将导致温室气体的排放。但死水加速了这种威胁。从池塘和湖泊底部含氧量稀少的淤泥里冒出的气体不但有二氧化碳,还有甲烷,它的威力是温室气体——二氧化碳的25倍。阿拉斯加大学费尔班克斯分校的生态学家凯蒂·沃尔特·安东尼测量来自北极湖泊中的甲烷已经有20年了。她最近的计算結果(发表于2018年)表明,骤然解冻形成的新湖泊产生的温室气体排放,能达到永冻土预计排放量的将近3倍。

这些信息有多少能被决策者了解并不清楚。去年10月,IPCC公布了一份新报告,内容关于2015年巴黎气候大会上采纳的更具雄心的两个温度目标。自19世纪以来,地球的温度已经升高了约1℃。报告称,将全球变暖控制在1.5℃而非2℃,将让4.2亿人免于遭受频繁的极端热浪的困扰,还能让植物和动物面临的栖息地丧失减半。它也许还能挽救一些珊瑚礁,以及面积多达200万平方千米的永冻土。但要达到1.5℃的升温目标,根据IPCC的说法,截至2030年,全球必须减少45%的温室气体排放,到2050年则要完全消除,并开发出能从大气中吸回大量温室气体的技术。

阿拉斯加的纽托克村有380名人口,随着地面之下永冻土的解冻,村子正在下沉。在一场夏季的猎鸟活动中,四名尤皮克男孩——从左至右分别是凯尼恩·卡塞乌利、约拿·安迪、拉里·查尔斯和里斯·约翰——穿过一条被水淹没的步道。

挑战或许更严峻。1.5℃的报告表明,IPCC首次将永冻土的温室气体排放考虑在内——但它不包含骤然解冻释放的气体。气候模型还没复杂到能捕捉地形的这种迅速变化。但在《国家地理》杂志的请求下,凯蒂·沃尔特·安东尼和劳伦斯·伯克利国家实验室的模型师查尔斯·科文加上骤然解冻的排放量做了个粗略计算。要将升温控制在1.5℃,我们就要以至少20%的增速消灭我们的化石燃料排放——不能晚于2044年,也就是将IPCC的时间表提前6年。这让我们有25年的时间完全实现全球能源系统的转型。

“我们正在手段不完备的情况下面临着未知的未来,”科文说,“不确定性并不总是对我们有利。很多方式都能把事情变糟。”例如,要形成一个新湖泊不止有一种方式。

离开西伯利亚几周后,奥琳斯基和我与生态学家肯·泰普在阿拉斯加的北极之门国家公园进行了一场漂流之旅。一架水上飞机将我们和河流向导迈克尔·瓦尔德放在了布鲁克斯山脉中部的杰伊德克湖。我们从那里启程,顺着阿拉特纳河一路南下。不出两千米,我们就在河岸上发现了口香藤。我们抵达一处面积为15公顷的湖泊时,已经在这条河上待了一周,以前这个湖并不存在。湖中央是一个巨大的海狸巢。

泰普曾花费数年时间,用航空和卫星照片追踪阿拉斯加的植物和动物正在发生的变化,以及这些变化将会如何影响永冻土。随着永冻土解冻,生长季节延长,北极正变得越来越绿:例如阿拉斯加冲击平原上的灌木面积几乎扩大了一倍。(尽管植物生长将吸收更多的碳,但专家在2016年的一次调查中得出结论,北极的植物远不足以抵消永冻土的解冻。)植物正吸引着动物北上。

在白令海附近的宁格立克河畔,纽托克村破碎的永冻土断崖如今距离一些房屋还不足十米。村庄正向上游九千米的新地方迁移——也许很多阿拉斯加的村民将来都要经历这一过程。

现在有了破雪而出的柳树,北美野兔一直到北冰洋都能找到过冬的食物和藏身的地点。以往的森林居民,如今已经占据了阿拉斯加北坡,那里距离任何一片真正的森林都有几百千米。捕食野兔的猞狸也随之而来。这两者很可能都是顺着驼鹿的脚步到达此地的,驼鹿也吃柳树,如今它们在柯维尔河沿岸的数量大约有1600只,而此前这里根本见不到它们的身影。

这些发现促使泰普着手寻找其他苔原新居民的照片。“一想到海狸,我就抓住这个点,”他说,“极少数动物会留下明显的痕迹,让你能从太空中看到。”

1999年至2014年,在只覆盖了三个流域的图像中,他发现了56个新的海狸池塘“建筑群”,而在20世纪80年代它们尚不存在。这些动物正认真地“殖民”阿拉斯加北部,速度为每年推进约8千米。泰普相信,在北极地区的阿拉斯加现在有多达800处海狸池塘“建筑群”,包括阿拉特纳那个巨大的海狸巢。泰普称之为“宫殿巢穴。”

它相当壮观:一座用树枝和树苗搭起的“豪宅”,高约2.5米,直径约10.5米,外部覆盖着泥巴和苔藓,位于一处齐腰深的被沼泽环绕的湖里。水通过一连串水坝从河里截下来。“宫殿巢穴周围的整个沼泽是新形成的,”泰普说,“要是退回到50年前,这里根本就没有海狸。”

泰普和瓦尔德想探索阿拉特纳,部分原因是曾为瓦尔德工作的向导之前在尼古河沿岸发现了被海狸咬过的木头。尼古河发源于杰伊德克湖附近,这座湖是阿拉特纳的源头,但位于大陆分水岭的另一侧,因此它向北流入了柯维尔河和北冰洋。在阿拉特纳河沿岸,宫殿巢穴上游,我们发现了其他池塘和废弃的水坝。泰普目前认为,海狸正在前往北坡,它们将阿拉特纳河作为穿越布鲁克斯山脉的通路。“我们正在实时见证扩张的发生。”他说。

他无法证明这是气候变化造成的,一个半世纪前,皮毛贸易结束后,海狸的数量一直在回升。但无论如何,这些长着长牙的“工程师”都将给永冻土的地形带来巨大改变。

泰普已经见识过预演了。在阿拉斯加西沃德半岛的夕什马里夫东南,瑟彭泰恩河一条支流的照片显示,1950年至1985年期间没有发生任何变化。2002年,海狸搬来了,让当地被洪水淹没。到2012年,一些土地瓦解,变成了湿地。永冻土渐渐消失。

几百只海狸并不能改造北极。但这些生物可能正在加拿大和西伯利亚向北扩张,而且繁殖速度很快。阿根廷的经验很有借鉴意义:为促进皮毛贸易,1946年有人特意在南部引入了20只海狸。如今它们的数量有10万只左右。

在齐莫夫父子对北极永冻土过去和未来的看法中,野生动物也扮演着主要角色,野兽比海狸体型更大,它们对永冻土的影响也更有益。谢尔盖·齐莫夫一直认为,缓慢穿过更新世草原的野牛群、猛犸象、马和驯鹿群除了吃草之外,还维护了草原。它们用粪便给土壤增加肥料,把土踩实,踩坏苔藓和灌木,拔出树苗。

数千年来,阿拉斯加北坡的因纽皮特村村民都有捕猎北极露脊鲸的传统。鲸肉和鲸脂只要得到妥善储藏,一头鲸就能让整个社区的人在一年中的大部分时间吃饱肚子,而它们往往被储藏于在永冻土里挖出的冰窖中。随着永冻土解冻,冰窖也变成了水。

约西亚·奥利茅恩是阿拉斯加巴罗的一名年轻的因纽皮特捕鲸人,他在自家的永冻土冰窖里码放鲸肉时,停下来歇口气。

一只北極熊在阿拉斯加卡克托维克附近查看一辆汽车。融化的海冰正驱使更多的北极熊跑到陆地上来寻找食物——与此同时,解冻和变成水的冰窖正迫使更多的阿拉斯加居民把鱼和肉搬到户外储藏。

自上个冰河时代以来,西伯利亚东部干燥茂盛的草原逐渐被潮湿的苔原取代,北部长满了苔藓,森林延伸到南部更远处。按照齐莫夫的说法,这种变化最大的驱动力,是大约一万年前的人类猎人导致大型食草动物种群大幅减少。没有食草动物滋养土壤,草日渐枯萎;没有草吸水,土壤变得越来越潮湿。苔藓和树木占领了土地。但假使人类数千年前没将生态系统推过临界点,西伯利亚还将有猛犸象生活。

将近25年前,齐莫夫在切尔斯基附近的低地创建了一个占地144平方千米,名为更新世公园的示范工程。他的想法是让大型食草动物回来,看看它们能否让草原重生。最终,他和尼基塔将野马用栅栏圈起来,随后又用卡车从贝加尔湖运来了牦牛和绵羊。今年春天,尼基塔穿越俄罗斯,用卡车和货船辗转1.46万千米,从丹麦运来了12头野牛。2018年,齐莫夫父子与哈佛大学遗传学家乔治·丘奇联手, 此人认为,从本质上讲他可以克隆一头猛犸象。他们希望,有一天这些当今已经灭绝的巨兽可以在更新世公园中踱步,并在人类世繁衍兴旺。

公园是谢尔盖·齐莫夫假设的终极测试,同时他也希望,它能成为抵御未来气候变化的一种手段。草原,尤其在被大雪覆盖时,将比森林反射更多的日光。食草动物踩踏积雪,让土壤中的热能散发出来。这两样事都能让大地冷下来。如果野生动物能让草原恢复,它就将减缓永冻土的解冻,从而影响气候变化。然而,想获得真正的改变,就得在北极数百万公顷的土地上放数千个动物园里那么多的动物。

齐莫夫父子说,他们占地1.44万公顷的公园貌似前景很好。即使只有几百头动物,公园里草原的温度都比周围地区的土地低得多。

齐莫夫父子对公园抱有的雄心壮志和现实之间存在着巨大的差距。一天下午,奥琳斯基和我在湿漉漉的草地上跋涉,要到一片沼泽去看马。一头野牛躲在远处。尼基塔用一辆八轮微型坦克载着我们在柳树间横冲直撞。爬上一段陡坡后,我们经过了一些很细的落叶松。这就是为什么他需要大型食草动物,尼基塔说:“当时我没有任何能消灭这些树的动物。”他花费了大量时间筹集资金,最近在美国加利福尼亚州与前州长杰里·布朗一类的人应酬,只是为了让这个理念得以继续验证下去。

但一些科学家对齐莫夫父子关于更新世有多少大型动物在西伯利亚活动的估算提出异议,或是坚持认为他们关于过去和现在的生态变化理论过于简单化了。最重要的是,大多数批评似乎是针对齐莫夫父子的大胆行为的。伍兹霍尔的马克斯·霍姆斯与父子二人很熟,他在他们的工作中看到了天才的火花。齐莫夫父子“走在前沿”,霍姆斯说,“但那往往是了不起的观点和了不起的改变产生的地方。”

更新世公园之外,现代世界面对北极变暖表现得自鸣得意。我们在数十年的时间里对气候变化视而不见,满心希望事情不会朝着太坏的方向发展。我们寄希望于似乎永远遥不可及的技术进步。即便气候科学家——尤其是永冻土专家——说所有迹象都表明我们需要采取紧急甚至大胆的行动,我们仍一意孤行。

齐莫夫父子却不同:他们用生命与一片难以对付的无情大地对抗。他们问,试图通过恢复北极的大草原来拯救永冻土,真的比等人类抓紧时间实现全球能源系统转型疯狂得多吗?也许我们需要一点疯狂。

“与气候变化斗争需要从多方面采取多种措施。”尼基塔说。只有我们将所有办法结合在一起,才能让未来“不至于惨到家”。