双重身份:法国作家埃米尔·左拉的摄影时空

闫宪斌

(河北传媒学院,河北 石家庄,051430)

埃米尔·左拉(1840—1902)是19世纪法国最重要的作家之一,自然主义文学的代表人物,亦是法国自由主义政治运动的重要角色。莫泊桑在他的文章中是这样描写左拉的:“左拉中等身材,微微发胖,有一副朴实但很固执的面庞,直挺挺的鼻子像是被人很突然地在那长满浓密的胡子的嘴上一刀切断了。这张肥胖但很坚毅的脸的下半部覆盖着修得很短的胡须,黑色的眼睛虽然近视,但透着十分尖锐的探求的目光。”这样的描绘固然生动,但通过照片我们可以看到一个更为丰满立体的左拉,尤其是左拉从镜头的前面走到了镜头的后面——左拉在任何时候都会被认为是法国最伟大的作家之一,然而很少有人会想到,他也是法国19世纪与20世纪之交最伟大的摄影家之一。

一、埃米尔·左拉的摄影活动

长期以来,埃米尔·左拉的摄影作品一直不为公众所知。1979年由他的后人弗朗索瓦·埃米尔-左拉整理出版的关于左拉的摄影画册《Emile Zola:Photographer》(1988年出版),书册中有480幅插图,至此左拉在摄影方面的天赋才被发现。在成为作家之前,左拉想成为一名画家。不幸的是,他在这方面没有很多天赋,直至遇到了摄影,这是一种他非常喜欢并能轻松驾驭的艺术表现形式。另外,左拉成为摄影师或许受到肖像摄影师纳达尔的影响,左拉本人更是纳达尔镜头中的常客。摄影对左拉来说不仅仅是一种爱好,而且还使它成为一种自我表达的手段。左拉最初的拍摄对象是周围身边的人,特别是他的妻子、情人、孩子以及朋友,后来他将自己的拍摄范围进一步扩大,将镜头对准了法国和英国更广阔的空间。自左拉1894年接触摄影直至逝世,在他生命最后的这八年里,埃米尔·左拉对摄影充满了极度热情。在19世纪末同时代作家中,左拉或许是最热衷于摄影的作家,他在一次接受《国王》杂志采访过程中谈及了自己对摄影的热爱:

“请原谅我让你久等了。最近几天我通常致力于我的新爱好——摄影。当你来的时候,我正在准备今天下午在世界博览会上拍摄几张照片。每个人都应该有一个爱好,并且我承认我的这种极度的热情。在我看来,除非你拍了一张照片,否则你不能说你已经看到了完整的东西。照片揭示了各种细节,这些细节是肉眼无法辨别的。”

——英国杂志《国王》1990年对左拉的采访摘录[1]6

这种热情并不是像一般的兴趣爱好者在经过一段狂热时间便迅速消退,他对摄影的喜爱坚持到了他生命的最后时刻:

“事实上,摄影充满了神秘和失望,你一开始抱怨几次失败是不对的。像对待所有事情一样,一个人必须坚持不懈,考虑到所有事情,然后尽可能地保持最大的耐心和压力。”

——左拉1902年8月25日写给George Loiseau的信[1]11

在左拉去世时,留下了成百上千张图像,这使我们能够更多地了解这位伟大的作家的生活。从这些照片中可以看到,他在阳台上拍照;他会爬到特洛卡德罗山顶;登上全新的埃菲尔铁塔上进行摄影创作。他甚至还专门购置一台Kodak Panoramic相机,这样他就可以使用一种不同寻常的照片尺寸:3.5×12英寸。左拉对待摄影的态度和他文学的创作风格非常一致:不服从当时的习惯。例如像传统画意摄影那样追求粗糙的肌理效果,也从来不会对照片做出任何修饰。通过他的笔记和留下来的照片,我们了解到他购买了不少于10台相机,这些相机足以满足最严格的专业人士;他在地下室设计了三个暗房,并自己冲洗胶片;他甚至自己改造镜头的快门释放系统,让他可以远距离拍摄自己,几乎他所有的肖像作品都是采用这个装置进行拍摄的。

二、埃米尔·左拉的摄影作品

左拉一生创作了近7000张作品,只有2000余张保存至今。这些照片涉及到他人生最后八年,包括他认识情人珍妮及其在棉兰的生活、意大利旅游的经历、因德雷福斯事件流亡英国的经历,后来左拉于1899年接受赦免回到法国又拍摄1900年的世界博览会。笔者从风景摄影、人像摄影、新闻摄影三个方面分析左拉的创作内容和风格。

1. 我生活的与我所见的:左拉的风景摄影

左拉的摄影作品于1979年开始公开发表,随后进行了各种展览,这些作品展示了作者对城市及当代世界的关注精确度。左拉关注我们眼前习以为常的平凡事物,他提出了对自然事物的观察态度,认为摄影是一种捕捉生活的理想方式,因为它能够涵盖足够多的细节。“当我唤起我所看到的物体时,”左拉在日记写道,“我看到它们的线条,形状,颜色,气味和声音。”[2]1888年,柯达公司推出便携式相机,摄影变得更便捷,拍摄速度更快,捕捉高速运动中的动作变得更容易。左拉成为这种“快照”艺术的狂热爱好者,用这种相机拍摄了很多行驶过程中的火车照片,他往往采用线性构图的方式,从斜侧角度拍摄火车从远处驶来,沿着铁轨高速行进的火车、烟囱里冒出来浓浓的白烟、远处的绿地和树林以及部分天空构成了一幅和谐的画面。从这些照片中可以看出左拉有着与生俱来的瞬间感,他非常明确如何选择一个合适的瞬间,然后按下快门。

图1 左拉肖像

观看左拉拍摄的巴黎风景照片,我们很难不把他和摄影史上的一位伟大人物——阿尔弗雷德·斯蒂格里茨联系起来。根据现有的资料表明,斯蒂格里茨在德国读书期间很喜欢读左拉和马克·吐温的小说,并曾和左拉有过书信往来。一封1884年5月22日信件显示,斯蒂格里茨曾联系左拉,询问作品的法语翻译是否可行。目前尚无明确文字资料表明斯蒂格里茨是否真的看过左拉拍摄的这些巴黎街景照片,但左拉和斯蒂格里茨的巴黎照片具有某些共同的特质,比如两人都特别关注细节和严谨的构图。然而两者之间的作品也存在着极大的相异性,斯蒂格里茨的作品往往更注重画意效果,而左拉则保留了细节来契合他的自然主义观点。两人都曾经拍摄过潮湿的道路,例如左拉在阿姆斯特丹街角看到的克里希广场的景象(图2),斯蒂格里茨拍摄的《潮湿的一天》(图3)或《巴黎》。同时,他们两人都拍摄了大量的夜景照片。左拉拍摄了1900年世界博览会期间的巴黎夜景照片;斯蒂格里茨也因其1897—1898年间的纽约夜景而闻名,特别是他拍摄的萨沃伊酒店和冰冷的夜晚。

图2 《克里希广场》左拉 摄

图3 《潮湿的一天》斯蒂格里茨 1894年摄

2. 拍摄与自拍:左拉的家庭与肖像摄影

肖像摄影在左拉的摄影作品中也占有重要地位。2012年,法国国家图书馆举办的《摄影100件杰作》展览,左拉在德雷福斯事件期间拍摄的一张怀抱小狗的自拍照入选其中,这足以说明左拉的肖像摄影在专业领域也毫不逊色。左拉喜欢为家人拍照,但与其他人相比,他为情人珍妮拍摄的照片数量更多。左拉肖像摄影的拍照方式相当简单,并没有特别寻找有一个有趣的背景,只是在院子里用一张巨大的白布当作背景墙,或者直接捕捉生活中的一些琐事。他一律采用室外自然光源,用相机捕捉珍妮的不同状态,有时候在花园里,她看起来有点悲伤,但充满了梦想;有时候珍妮显得非常幸福,穿着简单的白色露肩外套。还可以看到左拉的儿女丹尼斯和雅克在砾石小路上奔跑、学习骑自行车、玩机械马或吹肥皂泡……这些照片表达了孩子们无忧无虑的童年,以及左拉的幸福生活。其中一部分照片被放置在一本封面烫有金字的家庭相册中,并命名为《丹尼斯和雅克:一个真实的故事》,随后被当作礼物送给珍妮。在当时的资产阶级家庭中,这种家庭影集相当受欢迎,但很少会有人真正参与拍摄和制作专辑。这种做法最常见于那些希望使家庭记忆永久保存的妇女,这也是左拉的摄影专辑分外独特的一个重要原因。

图4 左拉和珍妮在辅导孩子们写作业的场景

对左拉来说,这些照片是维系父子之间情感的纽带、是家庭和谐的重要见证。在众多家庭照片中,其中表现左拉休息时候辅导孩子写作业的两张照片显得非常有意思。这两张在同一天拍摄的照片,经过精心的布置,观者似乎可以看到摄影师本人在现场亲自指挥“模特们”摆好姿势,做出相应的表情动作。另外,在左拉的自拍肖像照片中,大部分会露出整个面部或是面部的四分之三,少部分也会将大半张脸隐藏在相机之后,显示出巨大的戏剧性张力。

3. 显影世界博览会:左拉的新闻摄影

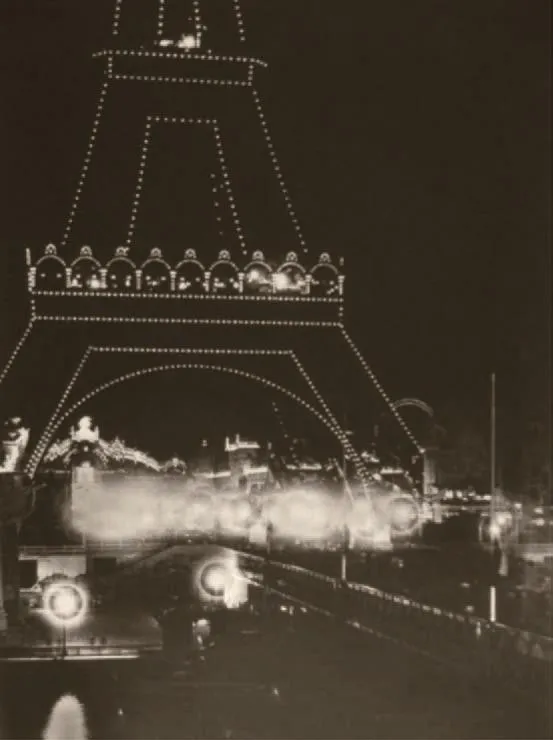

1898年左拉因德雷福斯事件而被审判,同年2月23日被定罪并被免除荣誉军团的身份。但左拉没有选择乖乖地去监狱坐牢,而是逃往英格兰。1899年6月,左拉被允许返回法国。在他回到法国的第二年,世界博览会在巴黎举办,左拉采用了新闻摄影的方式以极大的热情拍摄了这次盛会。在世界博览会期间,左拉的照片记录了巴黎当下最引人注目、时髦的元素,包括刚建成的埃菲尔铁塔、巴黎街头的夜晚电子照明等。左拉对他的朋友赞叹说:“我面对的是我所说的当代建筑,它以大胆的铸铁结构表达了19世纪的风格。铸铁结构既轻盈又坚固。”

世博会照片的构图风格完全异于之前所拍摄的照片,体现出的现代美感也比其他照片更为浓厚。与以往左拉拍摄的横平竖直、严谨考究的街景照片不同,这些照片更重视线条的形式感。其中有一张照片描绘的是夜间的铁塔,塔身上成千上万只灯泡散发出的光源构成了塔的轮廓。夜色一片漆黑,与之相对应的是铁塔下端的耀眼光芒,那是巴黎繁华的象征,同时也是左拉为法国现代社会所奏的赞歌。左拉喜欢在夜晚采用长时间曝光的方式拍摄城市的照片,在那个胶片感光度极低的年代,很少有摄影师冒着风险拍摄夜间照片。在这组照片中,他从埃菲尔铁塔顶端拍摄的一组照片同样引人注意(图5)。左拉巧妙利用黑色的塔身线条作为前景,画面主体拍摄的是铁塔脚下的城市建筑。这种框架式构图的方式使得他的作品极具现代感,也可以被认作是左拉创作风格的转变。

图5 埃菲尔铁塔 左拉 1900年摄

三、自然主义美学主张下左拉的文学与摄影创作

除摄影、电影外(科学和技术的产物),几乎所有的艺术门类伴随着人类文明诞生之初便已存在,如音乐、舞蹈、戏剧起源于早期祭祀,文学、美术起源于记事,而建筑和雕塑更是起源于人类生活需要。在几千年发展的艺术史上,各种艺术门类“同步跟进”,这造成了一种现象:作家身份的左拉不但能够将摄影视为一种令人愉快的爱好,而且他很快就能理解这种表达方式的真实性和科学性。

1. 左拉的“摄影式描写”

左拉在他的自然主义文学宣言《实验小说论》提到,他的小说追求摄影般的客观真实。俄国作家高尔基对自然主义文学的创作方式曾经提出过批评:“自然主义从技巧上指出事实——给事实‘定影’,自然主义是照相师的手艺,而照相师只能够复制。”[3]在这种观念的指引下,自然主义作家最重要的品质就在于“真实感”,就是要如实的感受自然,并把这种感受如实的表达出来。然而因为个体生活环境和条件的差异性,绝对的真实感就像追求摄影的绝对真实一样不可能存在,只能存在一种相对的真实。“在一部艺术作品中,准确的真实是不可能达到的……存在的东西都有扭曲。”[4]而左拉更是为了弥补生活经验的不足,经常实地考察。为了写作《小酒馆》,他熟悉了工人们的真实世界;写作《巴黎之腹》的过程中他走访过菜市场,并持续观察了24个小时,他在看守的陪伴下参观地窖,还到警察厅了解菜市场的内部组织,抄下规章制度。可见左拉非常重视细节的真实,不敢疏忽大意。这种极尽详尽而又繁琐的考证和描绘现实,拒绝虚幻的想象,从而给人一种实录生活和照相式的印象,就是所谓“真实性”。

左拉在《实验小说论》中写到:“描绘不是我们的目的……比如,动物学家在论及一种特殊的昆虫时,不得不长时间研究这种昆虫用以生存的植物,他从中抽取出昆虫直至它的形态和颜色,做出描绘。但这种描绘会进入对昆虫的分析,其中有着学者的需要,而不是画家的写生。言归正传,我们不再是为描绘而描绘,出于修辞学家的创造性和乐趣。我们认为人不能同他的环境分开,人要由他的衣服、房子、城市和外省补全;因此,我们将不会只写下他的头脑或心里的一种现象,而不去在环境中寻找原因和反应。这就是我们所谓的永恒的描绘。”[5]在《萌芽》中,左拉详细描写了矿工生活和工作条件,展现了一张底层劳工的生活画卷,让读者看到了矿工的贫困和艰苦的工作环境,这种描写不仅具有文学价值,还极具历史资料价值。在《娜娜》中,左拉描写了一场极为精彩的赛马场面:六月份巴黎的天气变化、早上的跑马场状况、马车如何进入赛场、形形色色的马车和车主人、街道上车子驶过隆隆的轰鸣声、赛马之前的人群神态,在这里赛马场所有可能出现的场面,从视觉元素到听觉元素都被作者精细地描绘下来。

2. 左拉文学创作观念的启示

自现代纪实摄影大师尤金·阿杰特在暗房门上挂上“documents pour artistes”(意为“为艺术家所作的纪实”)牌子的时候,拍摄真实的、带有大量现实细节的照片被认为是纪实摄影的天赋特权,“美”成了纪实摄影的第二要素。这一点与左拉的自然主义创作观念主张“巨细无遗地描摹现实,拒绝虚幻的想象”是不谋而合的,如图6左拉拍摄的城市街头一景。然而在自然主义文学批评中,“摄影式”的描写往往被认作是不加选择、不做加工、完全照搬生活。无疑,这种观点是狭隘的、片面的,甚至可以说是谬误的。前文论述“摄影式描写”要事无巨细地描摹现实生活的这一特点,但主要是为了强调艺术创作要源于自然、忠于自然。但从另外一个角度来讲,若只是一味地不加思考地照搬生活,那么创作的作品无疑是一堆素材的堆积,而非一部完整意义的作品。

图6 城市街头一景 左拉 摄

纪实摄影通常指的是一种主流的摄影风格,用于记录重大历史事件以及日常生活相关的重要事件,它通常用在专业新闻摄影或现实生活报道中,就像世界新闻摄影大赛前主席斯瓦特说的那样:“每天,在太阳升起的地方,一些杰出的人们就醒来,用三只眼睛而不是两只眼睛观察世界,书写着地球上人类的视觉传记。”[6]左拉的自然主义文学创作理念告诉我们:“任何创作都不可能是原封不动,毫发不遗地反映生活,它总要有所取舍,有所选择。道理很简单:有闻必录,遇人必写,任何人也做不到。自然主义作家创作的作品也同样如此。”[7]

如图7作品可以看出,摄影师要培养一双敏锐的双眼,一方面,应锻炼出足够的洞察万物的能力。摄影是瞬间,是这个社会现实的切片,而摄影师负责观察社会,从无穷的现象中找到最能反映这个社会本质的瞬间,然后按下快门。另一方面,对摄影师来说,洞察力是第一位的,拍摄技巧是第二位的,动作的敏捷性可以通过长期锻炼和训练获得,但对社会的观察和对社会现象背后本质的思考却需要足够多的知识储备和文化修养。一名合格的摄影师,必须学会独立观察和思考,思考的深度决定了拍摄的高度。

图7 从铁塔上俯视巴黎 左拉 摄以上图片来源于《Zola: Photographer》

因此,摄影师应当学会从经典文学作品中汲取营养知识。摄影师不仅仅要去关注作家塑造怎样的典型人物形象,更要在字里行间去寻找作家们看待、诠释这个世界的方式,即作家如何选取角度,这恰恰是大部分摄影师经常忽略掉的品质。另外,由于摄影师之间成长环境不同,性格迥异,对同一个观察对象也会产生不同的理解。“这是因为艺术观察,从心理学角度看,既受客观现实的制约,又受主体的影响,所以对同一审美对象,摄影师会从自己独特的角度和独具的感受中获得不同的发现。”[8]由此可见,无论是左拉观看世界的方式,或是摄影者的观看之道,都不会仅仅停留在对表面的社会现象上,客观真实经过他们的艺术语言转换,已经不再是肤浅的简单烙印,他们所呈现出来的更是一种对社会的隐喻。在左拉的文学创作中,即便他本人声称保持一个客观中立的视角,“努力巨细无遗地描摹现实”,但不可否认的是左拉并不能真正意义上做到客观。他的观察和思考,都有着他本人的印记。

四、双重身份背后:同为观看之道的文学与摄影

从艺术分类的角度讲,文学与摄影分属两个不同的领域,文学是文字语言的艺术,而摄影属于造型艺术的范畴。从艺术史角度来讲,文学活动伴随着人类生产活动之初便已经存在了,摄影是一门诞生在科学技术基础上的新兴艺术门类。自19世纪摄影诞生以来,摄影一直是文学界努力反思自身表现方式的一面镜子:我们是否能从柏拉图关于洞穴的寓言中开始解读摄影与文学之间的关系?文学与摄影之间是互补关系还是平行关系?通过相机的数码革命,摄影已成为一项普通人的娱乐方式,今天快速拍摄照片和呼吸一样轻松自然。不少读者坚持认为一张好的图片胜过千言万语,第一次阅读摄影图像是在情感世界中被感知的,有时这种情感是如此情绪化,以至于任何其他感知都会消失,正如英国艺术史家约翰·伯格在《观看之道》开篇说到的那样:“观看先于言语。儿童先观看,后辨认,再说话。”[9]

摄影具有一种新的能力,它掌握了客观记录现实和生活的本领,19世纪中叶发明摄影术以来,来自自然和社会学界的科学家们一直将摄影用作辅助他们获取知识的工具。至于作家,他们很快意识到摄影不仅是一种创新技术,而且是艺术本身。当小说逐渐成为描摹社会和政治现实的画笔时,摄影进入了人们的视野,带来了更为现实的观看方式。乔治·桑也对这种新媒体表现出了浓厚的兴趣,将摄影照片作为她自己形象的传播媒介。巴尔扎克认为摄影的真实性以及能够提供足够多的细节,可以与他的《人间喜剧》相媲美。

摄影改变了我们看待世界的方式,它可以是一种安慰的手段,也可以是一种攻击的武器。在浏览照片之时,观众总是一眼能看到一个或多个事物,信息从图像多个角落同时进入观众的视野。但在文学作品中,读者一次只能读一行;读小说的过程中,读者一次只能和故事中的一个人物进行交流。作者必须创造一个完整的段落或更多的内容在读者的脑海中形成一个印象。在写作中,作者可以多次修改,给主人公换个名字或是将不满意的地方删去重新写作;但摄影是几分之一秒甚至是千分之一秒的过程,图像必须在瞬间被捕捉到,摄影师必须在极短的时间内完成“取景—曝光”这个过程。

作家左拉和摄影师左拉并不是永不相交的两条平行线,两个身份有着相同的想法、相同的反思、相同的观察,并且以同样的愿望来展示生活。19世纪作家们感受到写作与摄影之间的存在联系和启发。一方面,英法美和其他国家的作家都认为摄影是一种深刻的现实主义实践,摄影应像批判现实主义文学一样受到尊敬;另一方面,摄影史在很多方面都是艺术、科学和社会的多面历史,意味着在研究摄影的发展时应该进一步探究摄影与其他学科的交互性,文学和摄影之间的感情纠葛总是充满激情和成果的。

五、结语

正如左拉的摄影作品拒绝了当时流行的绘画效果,转而记录现实生活,现代主义摄影也脱离了传统摄影艺术的语言和规则,完成了从早期到现代的重要转变,这种改变鼓励着人们将相机作为一种基本的机械和技术工具,预示着摄影的生产制作、传播利用和欣赏方式的多重转变。左拉的作品内容丰富,同样表现出了浓厚的现代主义倾向。从他的街景照片、肖像照片和新闻照片中,虽然还残存着画意摄影的遗韵,但也明显可以看出,他的摄影创作观念深受自然主义美学的影响。尤其是拍摄关于世界博览会的新闻照片,他善于运用几何形态、拍摄角度的变化,以及开放式构图,他的作品已经具备了浓厚的现代主义艺术风格。

从左拉兼具作家和摄影师身份的角度出发,为深入理解文学与摄影的关系提供了一个全新的解读空间。尽管左拉的时代已经过去一百多年,留存照片只剩下原来的四分之一左右,但我们仍然能够发现这样的一个事实,即他的摄影作品如同文学作品一样,正等待着我们赋予它们新的评价和内涵。