前臂上皮样肉瘤1例报告并文献复习

郑朋超,王学梅,李银燕,桑亮

( 中国医科大学附属第一医院超声科,沈阳 110001)

上皮样肉瘤 (epitheliod sarcoma,ES) 是一种罕见的软组织恶性肿瘤,好发于青少年,男性略多于女性,生长速度慢但易发生远处转移、复发[1]。1970年ENZINGER[2]认为ES起源于具有多向分化潜能的原始间叶细胞。本文报道1例发生于左前臂尺侧ES,并复习相关文献,探讨其相关临床及影像学特点。

1 临床资料

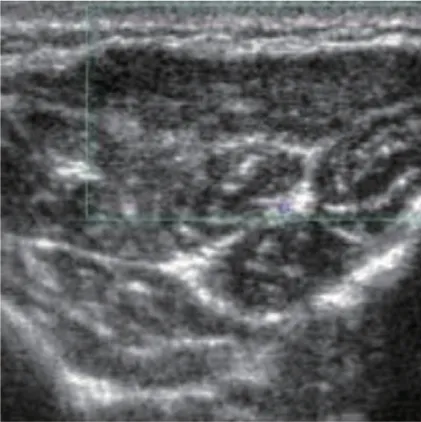

患者,女,16岁,于2016年8月以“左前臂尺侧肿物4年,疼痛加重1年”为主诉入院。查体可见左前臂尺侧约3 cm×3 cm包块,表面光滑,无压痛、破溃及流液,无皮温、皮色异常,否认外伤史。超声检查显示不均质低回声,范围约3.06 cm×0.54 cm,中心部见条状强回声,血流不丰富,考虑脂肪瘤伴钙化或不典型血管病变伴静脉石 (图1);增强MR显示梭形长T2信号,压脂信号减低,明显强化,考虑肌间血管源性肿瘤(图2);血液生化检查可见白细胞11.61×109/L,血红蛋白152 g/L,其他指标无明显异常。肿物切除术中可见深筋膜周围钙化样组织,病理检查显示梭形细胞增生,核卵圆形,可见小核仁 (图3)。免疫组化显示CK (+)、CD34 (+)、Vimentin (+)、S-100 (-)、Desmin (-),符合ES诊断。

患者于2017年11月至2018年1月随访期间肿瘤复发,多次行手术部位及腋窝淋巴结超声检查。肿瘤复发时多表现为不均质低回声,肿瘤复发可侵及肌层,致肿瘤与及肌组织界限不清,周围可见积液。治疗期间于本院行放射治疗25次,并未见腋窝淋巴结转移。

图1 浅表肿物超声图像

图2 增强MRI图像

图3 病理检查结果 HE x100

2 讨论

ES是一种罕见的软组织低度恶性肿瘤,占全部软组织肿瘤中的比例<1%,ES分为远端型 (经典型) 和近端型[1,3]。其起源组织未明,多数学者[4]认为起源于间叶组织,免疫组化有助于明确诊断。ES临床表现多样,无痛性孤立性皮下或深部软组织肿块为其主要临床表现。多发生于双上肢及足底,病灶可单发,也可多发,但累及多个部位的病变极为罕见,ES肿瘤所在部位与有无外伤史可能有一定的关系[5]。ES超声表现为不均质低回声,形态不规则,内可见点状强回声,与相关研究[6]报道相似。增强MRI呈长T2信号,压脂信号减低,明显强化,侵袭肌肉组织时肿瘤与肌肉组织分界不清。ES组织学特点为上皮样细胞和梭形细胞混合生长,呈结节状分布,结节中央坏死,周边见淋巴细胞和浆细胞浸润[7]。ES需要与有上皮样或横纹肌样特征的病变鉴别,如感染性肉芽肿及假肌源性血管内皮瘤 (pseudomyogenic hemangioendothelioma,PHE) 等,ES多病因不明且肿瘤细胞有异型性,感染性肉芽肿实验室检查可明确病因且无侵袭性生长;PHE好发于四肢,也可见于浅表组织,临床表现因发病部位不同而表现不同,多具有疼痛感,ES肿瘤细胞较PHE肿瘤细胞结节状分布更明显,呈现特征性的“地图样”改变[8]。ES生长速度慢,易于复发、转移,需要长期随访,最常见的转移部位是局部淋巴结,其次为肺,也可转移至头皮、骨和颅脑等组织[5,9],浅表位置和淋巴结转移是局部复发的独立危险因素[10],肿物切除术后可辅以化疗和放疗,但化疗和放疗的疗效尚不确切。本例患者于随访期间复发,但未见淋巴结异常及远处转移。

综上所述,ES是一种罕见的软组织肿瘤,易复发,放疗效果不佳,本例首次超声及MRI均未正确诊断肿物性质,说明影像学定性诊断存在难度,易漏诊。超声检查明确诊断肿瘤的复发情况,为临床的鉴别诊断与手术方式的选择提供依据,同时能够明确肿物大小、位置及与皮肤层关系及淋巴结转移情况,增强MRI可更加明确与肌肉层关系。近年来超声在肌肉、骨骼的临床方面的利用价值增加,但目前对于ES方面的报道不多,随着影像学技术的发展及普及,不同影像技术的联合诊断有利于ES的诊断,超声对判断ES复发、远处转移等具有一定价值,但ES确诊仍依赖病理学检查,尤其是免疫组织化学的结果。