杨占家,一个美术师的微观电影史

许晓迪

杨占家 1936年生于天津武清,1963年毕业于中央工艺美术学院并留校任教,1972年调入北京电影制片厂任美术师。代表作有《霸王别姬》《东邪西毒》《卧虎藏龙》等。著有《杨占家美术设计作品集》。2019年7月,出版回忆录《因为我有生活:电影美术师杨占家从艺录》。

杨占家绘制的《霸王别姬》北京街景气氛图。

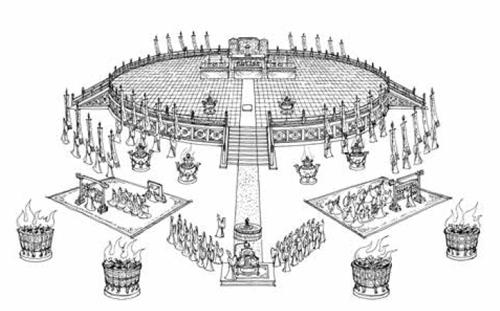

杨占家绘制的荣国府气氛图。1985年,导演谢铁骊拍摄电影《红楼梦》,他参与了荣国府的设计、搭建工作。

采访刚开始,杨占家就绘声绘色地讲起自己的毕业作品,完成于1963年的“农村住宅设计”。

1958年,杨占家从河北农村来到北京,参加中央工艺美院的考试。考生们大多来自城市,经过少年之家、美院附中的培训,抱着大号笔筒,笔筒中插着粗粗细细削好了的铅笔。

他的兜里,只有一支铅笔和一块磨圆了的小橡皮,“那种震撼就像土坯房旁边盖着二层洋楼房”。他心想没什么希望了,只当来北京见见世面,没承想,竟真收到了录取通知书。

大学5年,杨占家不跳舞、不娱乐,一心刻苦学习,处处勤俭节约,成绩很快跑到了前面。做毕业设计时,他觉得自己是农村孩子,干脆就搞农村住宅设计。

回忆起50多年前的设计,杨占家仍历历在目。堂屋、猪圈、厕所、饭厅、灶台、水缸,各自在什么方位;如何加大房间的进深,为什么在房前做了一个廊子,库房里可以放些什么,怎样浇园更方便……滔滔不绝,兴高采烈,一点不打磕巴。

去年春节,八开上下册的《杨占家美术设计作品集》面世,沉寂多年的电影美术师杨占家一下走红,成了“业界大神”“宝藏老人”。

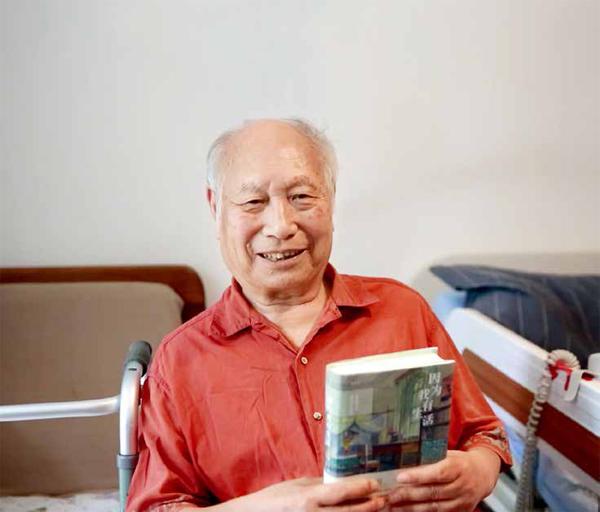

79岁那年,他因身体不适,半途从摄制组撤退了。最近一年多,一直卧床休息,只能在屋子里小范围活动,没有网,也没有智能手机,每天看看电视新闻。几十年东奔西走选景、搭景、绘景,忽然困于室内,难免孤独,“如果有个朋友来和我聊聊天,可太高兴了”。

拍摄两天,美术部门干了三个月

读杨占家的回忆录《因为我有生活》,也像和他面对面聊天一样,亲切、质朴、有余味。

“撺掇”杨占家写回忆录的李青菜,对《环球人物》记者说起这本“文学处女作”的诞生过程 :“杨老师开始不乐意,说画了一辈子图,写文章犯怵。我就鼓励他,先试着写。他是受传统教育出来的人,写的东西特别‘伟光正。我找了几本黄永玉、汪曾祺的書给他看,让他直抒胸臆,怎么放松怎么来。再写,很快就上道了。”

“老年人睡眠少,我就晚上打腹稿,想过去那些事儿。第二天起来,吃完早点,坐小圆桌旁开始写,每天写几个故事。”杨占家说,就这样一章章写下去,“越写越上瘾”,3个月过去,一本小书有了雏形。

对于美术师的工作,一种浪漫的形容是“笔尖筑梦”——用最专业的设计手稿,规划电影的空间氛围,为造梦的导演绘就坚实的蓝图。

杨占家打了个比方。“剧本里写某场历史大战,‘千军万马,简单的四个字,怎么去落实?别说千军、万马,就是500匹马,也够你受的。道具部门得找到500匹马,设计和制作500套鞍具和兵器战旗,服装部门要准备500套盔甲,化妆部门要准备500个头套和发型。拍攻城的戏,要搭建古城墙和城楼,城外要挖护城河,河里还得放水。还要有战车,有抵挡敌军马匹的拒马,有吊桥,有梯子……这一切都需要美术部门,把抽象的文字变成有形的东西。”

1994年拍《西楚霸王》时,杨占家就在北京的康西草原布置了一场“千军万马”。“都准备好了,导演才带着主要演员,摄影师带着器材,来到现场,第一天拍大场面,第二天拍中近景和特写。为了这两天,我们美术部门忙活了3个月。”

在他看来,做美术师,最重要的是“有生活”。“没有生活,你怎么会设计?你设计的场景能真实吗?演员在里头表演,不也就假了吗?”

在《因为我有生活》中,处处可见这种生活的小伎俩、大智慧。

1973年,拍样板戏《杜鹃山》时,有一个场景是竹林。毛竹是从江西运来的,到北京时竹叶都枯黄了,只能绑上纸做的假竹叶。杨占家教置景工绑竹叶:竹叶不能朝上,要自然下垂,要符合毛竹的生长规律,果然效果逼真。

拍《东邪西毒》时,王家卫要在毛乌素沙漠造一片枯树林。杨占家买了30棵半死不活的老柳树,让工人焊了一个小船似的运载工具,把树放上,用拖拉机拖进沙漠。一路上,树枝树叶都拖光了,正好成了枯树,到现场挖坑“种”上,光秃秃的沙漠里,一个神奇的枯树林就布置好了。

杨占家绘制的《诱僧》祭坛设计图,这是他与叶锦添的第一次合作。

设计横店影视城的“明清宫苑”时,杨占家带着助手到故宫实地拍照。保安不让量尺寸,他就偷偷量好一块地砖的尺寸,再数多少块砖,得出房子的开间和进深。他让助手站在柱子旁边拍一张照片,通过助手的身高推算柱高;按古建法则,柱径是柱高的1/10到1/11,柱径也有了。

这些不同时期的片场日常与“土办法”,在某种程度上,也见证着行业变迁与时代更迭。从样板戏时代跨到合拍片时代,从“第三代”导演合作到“00后”学徒,从革命历史片拍到武侠奇幻片,杨占家的一生,未尝不是一部微观的中国电影史。

忽而上山,忽而下海

杨占家首次“触电”是在1972年。

1970年,中央工艺美院被分配到石家庄第二十七野战军农场劳动。34岁的杨占家,那时是建筑装饰系的年轻教师,被安排在连队炊事班工作。

炊事班在一个老乡的院子里,搭席棚,砌炉灶,把牲口棚打扫干净,铺上麦秸做宿舍,一切白手起家,自己动手。当厨工,杨占家一点经验都没有。“熬粥的锅,你们想象不出有多大!要多少水,多少米,要稀稠合适,得跟小米和粥锅讲道理,做‘教案。还有圆咕隆咚的土豆,进农场一个月,土豆切块切片切丝我都练出来了,咔咔咔,菜刀下去,横平竖直粗细划一。”

躲过了北京的“批斗”,知识分子们都松了一口气。每天风里雨里,步行15里去农田劳动。炊事班负责送饭送水,开始是肩挑,每担60斤重,“劳动强度之大沙僧也干不了”。杨占家就发明了送水送饭车:用两根粗竹竿,绑在排子车的轮轴上,一次可送12桶开水;每个水桶上加一个减震弹簧,水面上放一块木板,开水就不会溅出来,高效率,零排放,还可以同时送饭,一车两用。

正干厨工干得高兴,1972年8月,突然有一天,连指导员通知杨占家速回北京。稀里糊涂的,他和另一位搞装潢的陈汉民老师,被汽车拉到了北京电影制片厂,这时才知道,是让他们改行搞电影。

原来,上影和北影合拍的革命样板戏《海港》,江青看了不喜欢,说是不能像美国彩色电影那样“出绿”,绿颜色不清透、漂亮。中央决定重拍,到工艺美院请专家,专门研究影片的色彩问题。

“以前北影厂搭景,用的色彩很简单,灰色就是黑加白,墨汁加大白,不知道灰色有很多种,有冷灰和暖灰,偏蓝的灰或偏黄的灰。我们俩做了很多色标,搭布景的时候让工人去参考。这样一来,颜色就丰富多了。”

重拍审片通过了,中央很满意,北影厂领导觉得专家起了大作用,想把人留下。杨占家想回学校,谢晋就劝他,你看咱们国家的文艺工作,最普及的是电影,这样的工作你不做,多可惜!“我觉得有道理,过去搞建筑装饰,只有大的公共建筑,像人民大会堂、历史博物馆、民族文化宫,才能用到我们。电影多普及,老少皆宜,有文化、没文化都爱看。那就不走了,干吧。”

这一干就是40多年。拍电影,总是美术组先行,选外景、搭布景、体验生活、收集资料。正式开拍了,也得跟着摄制组四处跑,“忽而上山,忽而下海,一部片子住土屋,下一部片子也许就住豪华宾馆了”。

拍《山花》时,他在山西昔阳和孙谦、马烽两位大作家一起插秧、拔草;拍《萨里玛珂》时,他在祁连山上的高山牧场,顿顿羊肉、奶茶和烈酒;拍《杜鹃山》,美术组住在江西庐山的高级别墅,地毯、丝绒沙发、高级床具、滑溜溜的床单,吓得他们住了一个晚上就跑了,自己找了一个睡大通铺的旅馆;拍《拔哥的故事》时,摄制组住在广西大新的招待所,画图时只能把被褥掀开,拿床板当桌子,搬两块砖当凳子,房间没有厕所,从导演到工作人员,人手一个陶钵,早上端着,带到百米之外的公共厕所……

从《霸王别姬》到《臥虎藏龙》

上世纪八九十年代,中国电影进入黄金时代,“第四代”厚积薄发,“第五代”生猛昂扬,大量境外合作涌入,合拍片的兴旺盘活了内地市场,整个电影行业欣欣向荣,群星汇聚。

1990年拍《狂》时,制片人找到杨占家,说“谈谈钱的事”,他听了一愣。制片人说,这部戏是港方投资,按香港的做法要给酬金,然后伸出了一根指头。杨占家说,一百?那时候他的工资才几十块钱。制片人摇摇头。他又问,一千?制片人又摇头说,您是著名美术师,哪能给一千?我给您一万!

“我猜老头儿听到这两个字的时候,估计被吓得手都凉了。”陈浩忠在给《因为我有生活》写的序里,记下了这件趣事。他是杨占家的大徒弟,如今已是业界知名的美术指导,代表作有《甄嬛传》《芈月传》《三生三世十里桃花》。师徒二人相识,就是在《狂》的剧组里。初见时,杨占家穿着一件劳动布的工作服,脚上一双旧运动鞋,右脚一只前脸儿还漏了个洞,不像个著名美术师,倒像个壮劳力。陈浩忠一下泄了气,等看到那些标准漂亮的建筑施工图和清秀生动的钢笔淡彩气氛图,整个人又傻了,心里顿生恭敬与崇拜。

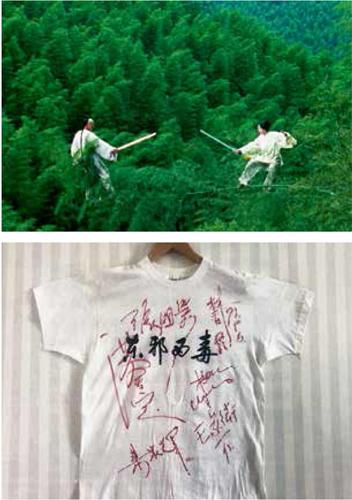

上图:拍《卧虎藏龙》竹林顶上的武打戏时,美术部门把毛竹的顶部锯下,插在地上可以储水的铁筒中,方便又安全。下图:杨占家收藏的《东邪西毒》剧组的工作衫,上面有王家卫、张国荣、梁家辉、林青霞等明星的签名。

整理文稿时,李青菜把杨占家多年的图纸和工作笔记都看了一遍。20个笔记本里,除了写生速写、剧本心得、勘景实测图、导演要求、置办道具的清单和价钱,还夹着照片、明信片、剪报、景点门票、信笺、便条、地图、色标布头、劳务合同、名片、各行各业联系人、大事小事备忘录……“这些笔记中,关于《霸王别姬》的最多,这个摄制组最爱开会,杨老师仔仔细细记了几大本。”李青菜告诉《环球人物》记者。

1991年,北影厂和香港汤臣影业合拍电影《霸王别姬》。影片中,从京剧科班院子、戏园子到不同时期的北京街景,从妓院、法庭、照相馆到程蝶衣、段小楼的家,都是杨占家精心设计、组织搭建的。

《因为我有生活》中,有几张《霸王别姬》的勘景草图和笔记,比如电影开场一段戏,小豆子去关师傅的戏班,为学戏被妈妈剁掉了六指。杨占家在本上记得密密麻麻——天桥上摔跤、拉洋片、变戏法、演双簧的五行八作各色人等,小豆子的破行李卷,小豆子妈的棉袍坎肩,报童的报纸,磨剪子戗菜刀的挑子,关家戏班厢房里的契书、银元,撒在断指上的香炉灰……从大场景到小道具,都要准备周全,摄影机才能开始工作。

1993年,《霸王别姬》在戛纳电影节斩获金棕榈大奖。“其实我们只是按部就班地工作,和以前拍电影一样,没有特别厚待它,最后得了大奖,真是没想到。”

参与《卧虎藏龙》也是如此。1998年,李安筹拍《卧虎藏龙》,叶锦添担任美术指导。他给杨占家打来电话,请求帮忙。6年前,两人在《诱僧》剧组相识,合作默契,杨占家吃的第一个桶装方便面,就是“小叶”帮他泡的。

这回合作和以前一样,叶锦添负责演员造型和服装,杨占家负责场景和道具。电影中,有一场俞秀莲和玉娇龙在屋顶上追逐跳跃的武打戏。为了这一段戏,剧组在摄影棚里搭出了一片房屋。在杨占家的手稿中,不仅有这片屋顶的设计图,还有屋顶下每间房屋的台高、檐高,就连屋外的门、窗造型,门头、门墩以至门上的对联,都有细致的设计与描画。正是这些“看不见”的背后功夫,让演员能在绵延的屋顶上错落荡漾地飞跃,形成银幕上独特的韵律感。

踏踏实实地把一件挚爱的小事做到极致

谈到和大导演、大明星的交往,杨占家总是淡淡的,一掠而过。喜欢听演艺圈秘闻八卦的年轻人,觉得不太过瘾。“我一直问杨老师,您跟李安聊什么?跟周润发聊什么?希望挖掘出一些‘哗众取宠的惊天大事。杨老师说,就是家常啊,吃饭了吗?吃了什么?”李青菜说,“再大的腕儿,对他来说就是合作伙伴,导演要什么,我给你准备好,就事论事,不轻视,也不特别厚待。”

他谈的最多的是李安。“拍《卧虎藏龙》时,李安总爱到我们美术室转悠,看我们怎么搞设计。有时候我画了一个方案,自己不满意,扔了,他还找,问那个场景哪儿去了?”《卧虎藏龙》在奥斯卡斩获了4项大奖,李安在香港打制了一批“卧虎藏龙”小金牌,全组人手一枚,场工也不例外。“在北京开庆功会时,他还特别嘱咐制片,要让全体场工出席,还欢迎他们带上家属。李安能做到这一点,不容易。”

“拍电影时,最危险、最脏、最累的活都是场工来干,在摄制组,他们不太受尊敬,影片公映了,也见不到他们的名字。”杨占家说,“可能因为我是从农村来北京的穷孩子,看到场工就很亲近,喜欢他们,同情他们。”

“说实话,我的心还是一个农民——会画画的农民。”在剧组,杨占家常因为穿戴寒酸,被工作人员无视、看低,他也不放在心上。有一次,宾馆没有空房,他和3个场工同住一屋,室友们忙着给他倒开水,问这把年纪还出来做场工,是不是孩子不孝顺。

他的生活极其简单,不抽烟、不喝酒、不打牌,连茶也不喝,就喝白开水。每逢重要场合,就穿一件红衬衫,多少年来也没换过。吃饭也不讲究,不上戏的时候,就在家煮方便面,放点油菜、黄瓜、西红柿,吃得挺开心。他唯一的爱好是逛旧书摊,寻摸关于古建和各地民居、民俗的书籍,满满一帆布兜子提回来,用小刷子一页一页地清扫,脏污的地方用毛巾擦拭,破页处用胶水粘好,有潮气的放在通风处,全部整理干净,再放到书架上。

2000年开始,杨占家退居幕后工作。多年合作的老朋友,霍廷霄、黄家能、马光荣、叶锦添,常常一接戏,就给他打电话:“杨老师,快来吧!”他就带着几个助手,按照“上级”的要求,把气氛图、制作图一一画好,从徐克的《七剑》到吴宇森的《赤壁》,从张艺谋的《满城尽带黄金甲》到冯小刚的《唐山大地震》……

“在美术组里,他不是‘主管的角色了,降级成了绘图员,一般人可能不太乐意,但杨老师心甘情愿,把这些大美术师的种种想法呈现在图纸上,老朋友一块干,那就干。他耐得住寂寞,不追求出大名、拿大钱,踏踏实实地把一件挚爱的小事做到极致——总得有这样的人,去做这样的事。”李青菜说。

2007年,在电影《功夫之王》摄制组,美国的美术指导见杨占家是手画气氛图和制作图,把他当成了“熊猫”,要他千万别学电脑。杨占家却不是老顽固,他知道电脑画图的种种优点,也想学,但学不会,只能羡慕嫉妒,拿着指挥棒,在年轻助手的屏幕前指指点点,纠正细节。

年轻人常问他,为什么画图那么快?“因为我有生活,有积累,有大量的第一手资料,用时不用想,伸手就画出来,甚至尺寸我还记得呢!你如果没有隨手画和量的经历,就是趴在桌子上想一上午也画不出来。就算用电脑拼出来,导演也一眼能看出你是个假把式,花花绿绿,没有灵气。”

在效率第一的科技时代,很多人为手绘制图的断档、凋零而痛惜伤感。在杨占家看来,“手绘制图是一件相当熬人的事,也是最有意思的事,值得狠狠干它一辈子。”耄耋之年的老电影人还保持着一份革命的乐观主义,“这么有意思的工作,我不相信我是最后一人……”