基于kANO模型的博物馆文创产品消费者偏好研究

李雯 张焘

摘要:为提升消费者对博物馆文创产品的满意度,促进博物馆文化的传播,针对博物馆文创产品的文化属性进行消费者偏好研究。应用文化三层次理论分析归纳博物馆文创产品的文化属性要素,并基于Kano模型对文化属性进行品质分类。得出消费者对于博物馆文创产品文化属性的偏好。通过基于Kano模型的消费者偏好研究,针对文化空间的三个层次提出博物馆文创产品的设计要点,为文创产品的开发提供行之有效的设计参考。

关键词:Kano模型博物馆文创产品消费者偏好文化属性

引言

伴随知识与经济的迅猛发展,中国博物馆文化产业进入新的发展阶段,且蕴含着巨大的潜在价值。2016年,国家文物局颁发了《关于推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》,提出了“十三五”时期文化文物单位开发文创产品的目标,以满足消费者的物质和精神文化需求。博物馆文创产品不只是博物馆文化实体化的体现,更是博物馆教育功能的延伸。获得消费者情感和价值认同的文创产品才能成为博物馆与消费者之间文化交流的桥梁。所以在产品开发过程中,既要以文化为先,又要以消费者需求为导向。因此,本文通过Kano模型找到消费者所偏好的文化属性,帮助设计师了解消费者需求,为博物馆文创产品设计提供参考。

一、相关研究

(一)博物馆文创产品现状

博物馆文创产品是基于博物馆资源开发的有形消费品,能反映博物馆文化内涵,传播博物馆文化,实现博物馆教育功能。经过十余年的发展,我国博物馆的文创产品进入快速发展时期,各大博物馆都在大力推广文创产品,但是存在盲目追求文创产品数量,不注重其品质的问题。博物馆文创产品呈现粗犷式发展的态势,无法满足消费者潜在的文化心理需求,难以产生心理和情感上的共鸣。

(二)Kano模型原理及其应用

Kano模型是由日本管理学家Noriaki Kano提出的,用于研究用户需求和满意度影响因素的研究方法。Kano模型将构成产品的典型特征或因素称为一个品质要素,通过将所有的品质要素划分成不同的类型,诠释品质要素与消费者满意度的相关性,达到研究消费者偏好的目的。Kano模型自提出以来,就被许多学者应用于不同的研究领域。李芳宇等应用Kano模型分析共享单车用户需求的重要性排序。Dominici等人将借助Kano模型研究用户满意度因素,并将其应用到电子产品的开发与升级中。将Kano模型应用到博物馆文创产品研究中,可以厘清文化属性所属的品质类型,并得出消费者对于文创产品文化属性的不同偏好。

二、基于Kano模型的消费者偏好分析方法

基于Kano模型的消费者偏好分析流程为:(1)基于文化三层次理论进行案例分析,提炼博物馆文创产品的文化属性;(2)设计双向问卷,建立博物馆文创产品文化属性的Kano模型;(3)根据Kano模型的原则,确定各文化属性对应的品质类别;(4)根据文化属性品质类别,分析消费者偏好。

(一)基于文化三层次理论的文化属性确定

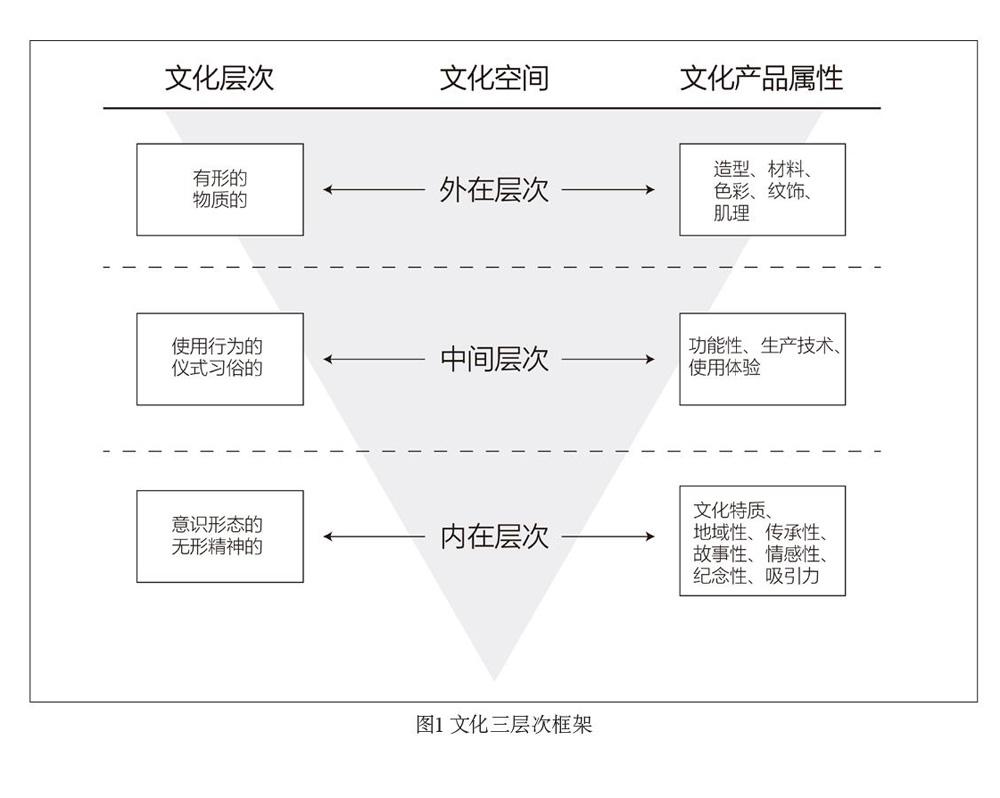

Leong等人提出了研究文化产品设计的文化三层次框架,将文化空间分成:外在层次、中间层次和内在层次。在此基础上,Lin将文化空间的三个层次与产品设计的各个要素进行对应,形成三个文化层次的产品属性。包德福将其与文化意象相结合,提出文化三层次理论。本文结合博物馆文创产品的特点,将三个文化层次的产品属性进行拓展:(1)外在层次的产品属性为:造型、材料、色彩、纹饰、肌理;(2)中间层次的产品属性为:功能性、生产技术、使用体验;(3)内在层次的产品属性为:文化特质、传承性、地域性、纪念性、故事性、情感性、吸引力。文化三层次框架如图1所示。

依据博物馆文创产品的产品属性进行案例分析,确定其文化属性,不同层次的文化属性展示了消费者偏好的多面性。

(二)博物馆文创产品Kano模型的建立

在博物馆文创产品消费者偏好研究中,根据Kano模型将文化属-性分为以下五类品质:(1)魅力品质(A Attractive Qualities):当品质充足时,用户满意度大幅提升;当品质不充足时,用户满意度不会降低。(2)一元品質(o-One Dimensional Qualities):当品质充足时,用户满意度会线性增长;反之亦然。(3)必要品质(M-Must Qualities),当品质充足时,用户满意度不会提升;当品质不充足时,用户满意度会大幅下跌。(4)无差异品质(l-Indifferent Qualities):无论品质充足与否,用户满意度都不受影响。(5)反向品质(R-Reverse Qualities):品质充足时,用户满意度等比下降;反之亦然。Kano模型品质分类与满意度的关系如图2所示。在特殊情况下,用户对“该品质充足和该品质不充足”都表示“喜欢”或“不喜欢”,此种结果通常称为可疑结果(Q-Question)。

根据文化属性设计Kano模型双向问卷,进行调研。双向问卷设计方法为:对每个文化属性进行简单的描述,从正反两个方向设计问题,一个问题是“当文化属性品质充足时,消费者的满意度表现”,另一个问题是“当文化属性品质不充足时,消费者的满意度表现”,答案的选项为由满意到不满意的五阶不同的满意度。

(三)基于Kano模型的文化属性品质确定

根据Kano模型双向问卷的结果,对博物馆文创产品文化属性的品质分类进行判定,如表1所示。将受测者回答的博物馆文创产品文化属性的品质分类以频次统计的方式呈现,以众数者作为所代表的品质类别。

同时,可借由消费者满意系数了解品质充足与否影响消费者满意度的程度,为品质确定提供辅助。消费者满意系数包括两个部分:增加后的满意系数(s1)与消除后的不满意系数(DSI)。增加后的满意系数数值越大,用户满意度提升越快;消除后的不满意系数越小,用户满意度下降越快。其计算公式为:

SI=(SA+So)/(SA+So+SM+S1)

DSI=-(SM+So)/(SA+So+SM+S1)

其中sA为魅力品质的频次,s。为一元品质的频次,sm为必要品质的频次,s1为无差异品质的频次。

(四)博物馆文创产品消费者偏好分析

根据最终确定的博物馆文创产品文化属性品质类型,剔除反向品质和无差异品质,重视必要品质,重点研究魅力品质和一元品质性,分析消费者对于博物馆文创产品中文化属性的偏好。

三、博物馆文创产品文化属性的消费者偏好研究

(一)基于文化三层次理论的文化属性提取

根据文化三层次理论对博物馆文创产品进行案例分析,初步提炼其文化属性。为了保证调研的客观性和全面性,在综合考虑博物馆文创产品的销量、市场占有率、评价等因素后,选取20个有代表性的博物馆文创产品作为样本,进行案例分析,如图3所示。通过文化三层次理论,对20个样本进行逐一分析,依据产品属性分析出文化属性。以样本4台北故宫博物院的坠马髻颈枕为例,根据其具有的10个产品属性,得出10个相应的文化属性要素,如表2所示。

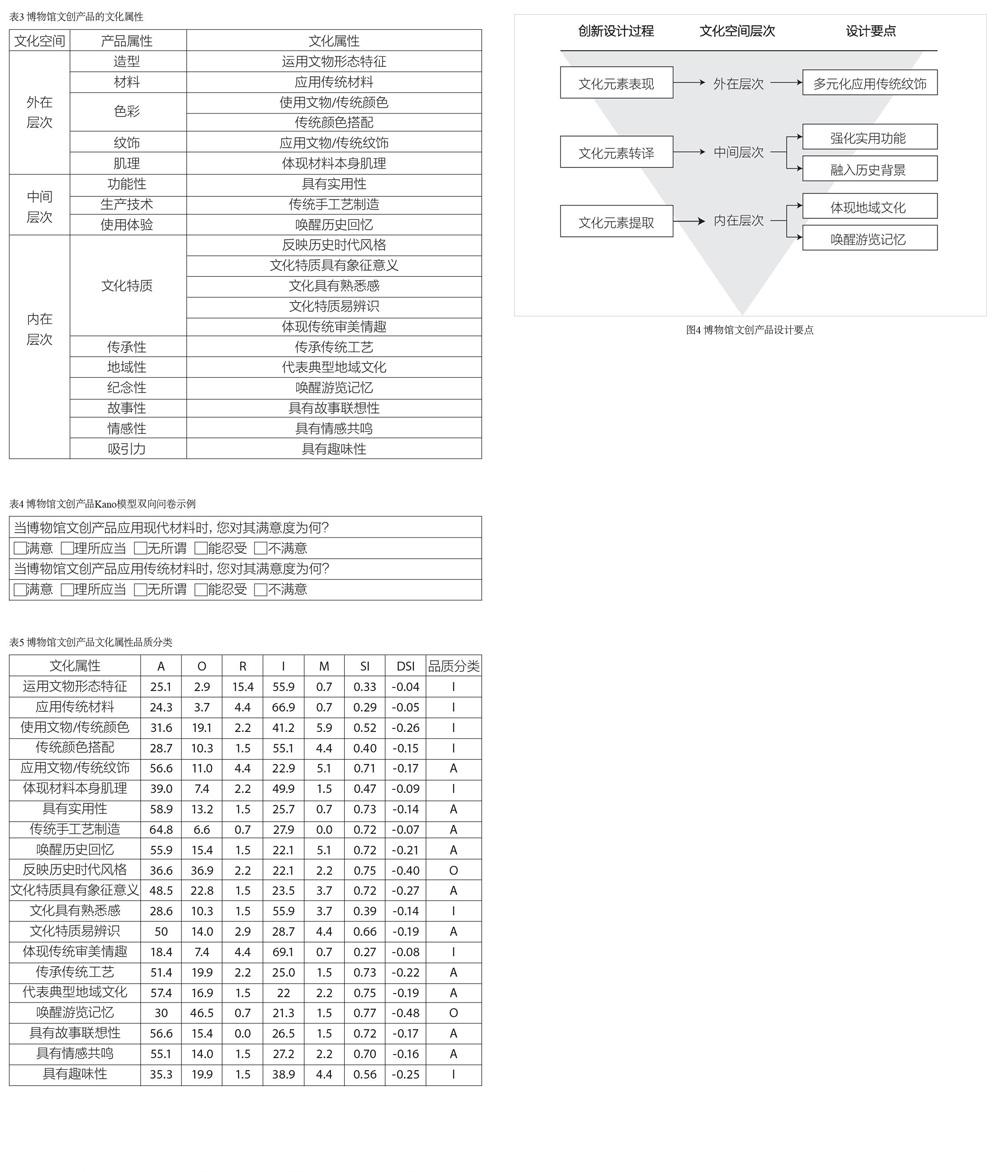

通过对20个案例进行分析,得出26个文化属性要素,经由焦点小组讨论,总结归纳出20个博物馆文创产品文化属性,如表3所示。焦点小组由6位设计学研究生、2位文创产品设计师、1位博物馆工作人员组成。焦点小组的组成人员均具有相关专业知识,评价结果可信性较好。

(二)双向问卷调研

将20个文化属性的正负性加以定义,并进行说明,设计Kano模型双向问卷,如表4所示,即当品质充足与不充足时,询问受测者想法。考虑到调研的可操作性和便利性,将问卷调研分为线上、线下两部分,共邀请136位对博物馆文创产品有一定了解的消费者填写Kano模型双向问卷。线上问卷调研主要在相关论坛中开展,线下问卷调研主要在南京博物院和苏州博物馆中进行。

(三)调研结果

在此次问卷调研中,共发放136份问卷,其中线上问卷86份,线下问卷50份。根据问卷数据,统计每个品质的出现的频次,计算做出不同品质判定的受测者比例,确定文化属性的品质分类,如表5所示。

(四)博物馆文创产品消费者偏好分析

在20个文化属性中,属于魅力品质的10个文化属性为:“应用文物/传统纹饰”、“具有实用性”、“传统手工艺制造”、“唤醒历史回忆”、“文化特质具有象征意义”、“文化特质易辨识”、“传承传统工艺”、“代表典型地域文化”、“具有故事联想性”、“具有情感共鸣”;属于一元品质的两个文化属性为:“反映历史时代风格”、“唤醒游览记忆”;属于无差异品质的8个文化属性为:“运用文物形态特征”、“应用传统材料”、“使用文物/传统颜色”、“传统颜色搭配”、“体现材料本身肌理”、“文化具有熟悉感”、“体现传统审美情趣”、“具有趣味性”。以文化属性“具有故事联想性”为例,受测者对“魅力品质”、“一元品质”、“反向品质”、“无差异品质”和“必要品质”的判定比例分别为:55.6%、15.4%、O.O%、26.5%、1.5%,对魅力品质的判定所占比例最高,即可判定此属性为魅力品质。同时,其增加后的满意系数(s1)和消除后的不满意系数(DSI)分别为:0.72和-0.17,说明具有故事联想性的博物馆文创产品对消费者满意度提升影响更大,更受消费者的欢迎。

根据品质分类结果可知,相较于外在层次的文化属性,消费者更偏爱博物馆文创产品中间层次和内在层次的文化属性。消费者对于博物馆文创产品外在层次的文化,属性具有较高的包容度,在外在层次的6个文化属性中,仅“应用文物/传统纹饰”属于魅力品质,其他文化属性均属于无差异品质。在审美需求被满足的前提下,消费者更乐于购买应用传统纹饰的博物馆文创产品,对产品的造型、颜色、材料、肌理对应的文化属性关注度较低。中间层次的文化属性对消费者满意度的影响较大,产品的功能性、生产技术、使用体验都在消费者考量范围之内。具有实用性、使用传统手艺制造和可以唤醒历史回忆的文创产品均受消费者青睐,但是“使用传统手工艺制造”消除后的不满意系数(Dsl)数值较大,与其他两项相比,对消费者满意度影响程度较小。内在层次的文化属性是博物馆文创产品的核心,受到消费者的重点关注。在外在层次的众多文化属性中,“文化特质具有象征意义”、“文化特质易辨识”、“传承传统工艺”、“代表典型地域文化”、“具有故事联想性”、“具有情感共鸣”属于魅力品质,“唤醒游览記忆”属于一元品质,具备以上属性的文创产品更受消费者认可。虽然将“唤醒游览记忆”判定为一元品质,但是其增加后的满意系数(s1)为0.77,消除后的不满意系数(DSI)为-0.48,其绝对值均高于其他各项内在层次的文化属性,对消费者满意度的影响程度最大,更受消费者偏爱。

四、博物馆文创产品设计要点

在博物馆文创产品创新设计过程中,文化元素表现、文化元素转译、文化元素提取分别与文化属性的外在层次、中间层次、内在层次相对应,根据消费者对不同的文化空间层次文化属性的偏好,提出博物馆文创产品设计要点,如图4所示。

(一)多元化应用传统纹饰

在设计过程中,文化元素的表现体现了外在层次的文化属性,在6个文化属性中,只有“应用文物/1专统纹饰”属于魅力品质。传统纹饰符号具有极高的辨识度,不仅体现中国传统美学,还表达美好寓意,对消费者有巨大的吸引力。但是,目前文化元素的表现方式多为将纹饰元素印在书签、笔记本、冰箱贴等产品上,虽然具有一定的销售市场,但是同质化严重,难以获得消费者的青睐。

在博物馆文创产品的创新设计中,运用纹饰元素是一种直接、明晰的方法,但是不能简单粗暴地移植纹饰元素,应拓展纹饰符号的外延与内涵,对其进行多元化应用、立体化表现。例如,图5中的中国国家博物馆帆布包,其杂耍人物图案取材于图6《宪宗元宵行乐图》。设计师将画中的杂耍人物图案与帆布包背带创造性地结合起来,使平面图案立体化,形式与功能相统一。在帆布包的另一面印有“玩去”二字,既与元宵行乐的主题相呼应,又与帆布包的出行功能相对应,同时也表达了年轻人的态度,摆脱了生硬移植纹饰的弊端,充满了应用纹饰的巧思。在应用文物或传统纹饰图案进行博物馆文创产品创新设计时,既可以考虑纹饰形状与产品造型的关联,也可以思考纹饰内涵与产品功能的联系,避免生硬移植纹饰。

(二)强化实用功能,融入历史背景

文化元素的转译体现了中间层次的文化属性,虽然3个文化属性均属于魅力品质,但是相较于“使用传统手工艺制造”,“具有实用性”和“可以唤醒历史回忆”的增加后的满意系数(s1)与消除后的不满意系数(Dsl)均处于较高水平,更受消费者推崇。消费者对中间层次文化属性的偏好,体现了其对使用行为与体验的关注。

在设计中要找到文化元素和产品载体之间的平衡点来诠释博物馆文化,兼顾文化性与实用性,使其与传统工艺纪念品相区别。同时,要关注用户体验与情感,将不可触摸的历史用可感知的方式加以保留,融入历史背景,唤醒历史回忆,使人们真实感受和正确理解博物馆所传递的文化信息,身临其境地领略背后的历史文化。图7的台北故宫博物院的“朕知道了”纸胶带,将康熙的朱批通过纸胶带这一载体引入消费者日常生活中,不仅拥有广泛的使用场景,而且让大家对帝王的敬畏转为亲近,也了解清代帝王批阅奏章的方式,既有实用性,又具历史感,满足了多层次人群的需求。纸胶带虽小,但是将无形的清朝历史以有形的方式加以再现,奏折里的文字被唤醒了生命,使用纸胶带时,帝王批阅奏折的场景就会呈现在脑海里,使消费者在博物馆参观结束后依然有兴趣继续了解清朝文化。

(三)体现地域文化,唤醒游览记忆

在博物馆文创产品开发过程中,提取文化元素,就是要提取内在层次的文化属性。研究结果表明,消费者更属意具备“唤醒游览记忆”文化属性的文创产品,其增加后的满意系数(s1)与消除后的不满意系数(Dsl)的绝对值均大于其他内在层次文化屙I兰E的系数,对消费者满意度的影响程度最大。

消费者购买行为的结束是博物馆教育功能延伸的开始,文创产品的设计要增强博物馆、产品、消费者三者之间的关联,提取能够唤醒消费者的游览记忆的文化元素,使博物馆文化产生持久性影响。此外,“代表典型地域文化”既是属于魅力品质的文化属性之一,又是唤醒消费者游览记忆的方式之一。博物馆已成为最能展示地域文化特色的窗口,博物馆文创产品要凝结、整合、再创新当地文化。图8的苏州博物馆衡山杯,将吴门四家之一的文徵明的印章“文衡山”作為杯底底款,杯盖上刻有其书法签名和生卒年份,手起杯落间如同使用文征明的“衡山”印。苏州是吴文化的代表地,而苏州博物馆是游客的必到之地,在文化元素提取时,选择能体现吴文化的元素,如吴门四家的传说、书画等,既体现了典型的地域特色,又使消费者在欣赏、使用产品时回忆起苏州博物馆的游览经历,在离开博物馆后也有兴趣继续了解吴文化,在潜移默化中传播了博物馆文化。

结语

博物馆文创产品是产品、文化、创意三者相结合的产物,不仅满足了消费者的物质与精神需求,而且起到了推广当地文化、历史和艺术的作用,兼顾社会效益与经济效益。基于Kano模型,研究消费者对于博物馆文创产品文化属性的偏好,有助于解释消费者满意度与文化属性的相关性,使设计师了解消费者需求,为产品设计过程中的文化元素表现、文化元素转译、文化元素提取提供新思路,促进博物馆文化的传播。