长江流域生态环境协商共治模式初探

王树义 赵小姣

摘要 作为现代社会治理模式转型的重要方向,协商共治强调民主真实性、主体多元性及决策合法性等价值理念,在仅仅依靠政府管制的方式难以解决纷繁复杂的环境问题的背景下应运而生。协商共治理念融入长江流域生态环境治理,契合“共抓大保护,不搞大开发”的基本定位,旨在构建政府、企业和社会公众共担治理责任的大环保格局。作为善治的路径选择,协商共治理论框架包括主体多元性、客体确定性和权力多向性三个方面,旨在解决“谁来治理”“治理什么”及“怎么治理”的问题。应用上述分析框架,审视制约长江流域治理有效性的瓶颈如下:客体层面的“边界失效”和“信息不对称”、主体层面“缺乏多元性”及权力层面的“运行单向性”。在生态文明建设的背景下,基于环境管理“大部制”改革的要求,长江流域生态环境建设推行协商共治模式势在必行。具体而言,制定《长江保护法》进行流域统一和专门立法,为多元共治的大环保格局提供法律保障,旨在以良法促善治;改革长江水利委员会为综合性管理机构,协调好流域管理机构与地方河长的关系,重塑以流域为核心的管理体制,旨在提供体制保障;借助自愿环境协议推动企业自治,辅之以信息充分披露,并提供经济激励手段促进企业自愿参与,旨在实现政企共担责任;明确社会公众参与的权利义务,注重培育环保组织以保证公众参与的组织性及有效性,实现流域治理过程的全景式监督,旨在实现决策民主;最终打造“绿色升级版”的长江经济带,实现主體共存、生态共享及利益共荣的价值目标。

关键词 协商共治;善治;长江保护法;自愿性环境协议;公众参与

中图分类号 X321文献标识码 A文章编号 1002-2104(2019)08-0031-09DOI:10.12062/cpre.20190316

党的十九大报告中明确提出“以共抓大保护,不搞大开发为导向推动长江经济带发展。”[1]在国家重点部署长江经济带发展战略的背景下,长江流域推进新时代生态文明建设应进行流域综合生态系统管理,统筹政府、企业和社会公众等多元主体的优势作用,采取硬法和软法相结合的治理手段,建设长江经济带生态共同体[2]。基于环境管理“大部制”改革的要求,长江流域生态环境建设亟待打破“碎片化”治理及相关利益主体“缺席”流域事务的桎梏,矫正当前法律规范体系关涉长江流域事权配置的失序现状。制度失灵根源于当前的长江流域实施的政府管制的治理机制的内生缺陷。为应对此问题,长江流域应推进协商共治模式,实现由破碎性向整体性、对抗性向合作性治理转变,统筹优化“大保护”的空间范围,打造府际合作、企业自治、社会公众参与的多元共治的大环保新格局。

1 相关文献综述

长江流域在城镇化和工业化高速增长的同时带来了巨大的生态环境压力,湖泊湿地生态功能退化、环境污染加剧、资源约束趋紧已成为阻碍长江经济带高质量发展的重要因素[3]。如何立足现状改革长江流域治理机制,确保一江清水绵延后世、永续利用成为长江经济带绿色发展面临的难题。关于流域治理的研究十分丰富,特别是长江经济带成为国家重要发展战略的背景下,如何有效修复和治理长江的研究更是近年来研究的热点。

从研究内容上看,长江流域治理主要集中于长江流域管理体制改革、流域专门立法、府际合作及社会公众参与四个方面。一是现行的行政管理与流域管理相结合的管理体制使得长江水利委员会难以发挥流域综合管理的作用,应建立流域统一管理、垂直领导的管理体制[4],设立一个享有自治性权力的长江流域委员会,并创设具有流域管理监督职能的长江流域水管理局 [5]。二是论证长江流域专门立法的必要性与可行性[6-7],提出制定《长江保护法》实现全流域统一立法[8-10]。三是剖析了长江水污染治理体制的困境在于碎片化的治理结构与本位主义的治理动机[11-12],加强府际合作是当代治理变革的趋势[13-15]。四是长江流域治理中社会公众力量的影响非常薄弱,主张社会公众全程参与流域治理[16-17]。域外的流域治理已经取得了非常显著的成绩,美国的田纳西河、欧洲的莱茵河、澳大利亚的墨累—达令流域等十分重视流域统一立法与公众参与,并建立了政府、企业与社会合作的多元共治模式[18-22]。

目前,长江流域生态环境治理已凸显多元主体协商共治的趋势。基于协商民主理论提议长江流域建立协商治理机制[23],需要协同好政府之间、政企之间及政府、企业与公众三者之间的治理行为[24],形成参与、合作、共同担责的流域社会集合体[25],构建多元主体全过程参与的共治框架[26-27]。现有研究为进一步思考和探究长江流域善治问题提供了参考和借鉴,然而既有的文献中较侧重于研究府际合作及政府与社会公众的合作共治,较少关注如何发挥企业的主体优势及政府、企业与社会公众的共同体优势促善治。在生态文明建设的背景下,基于环境管理“大部制”改革的要求,长江流域推行协商共治模式势在必行。本文基于协商共治理论框架,审视长江流域治理客体、主体及权力运行层面的瓶颈,引入协商共治的价值理念以促进治理主体多元与平等发展,提升长江流域治理过程的民主协商性及决策合法性,进而提出长江流域协商共治模式的具体设计。

2 协商共治:长江流域善治的一个理论框架

善治是治理的理想状态,被视为治理的衡量标准和目标取向。联合国发展项目组将善治定义为“政府、公民社会组织和私人部门在形成公共事务中相互作用,以及公民表达利益、协调分歧和行使政治、经济、社会权利的各种制度和过程”[28]。俞可平提出善治的十个基本要素:合法性、法治、透明性、责任、回应、有效、参与、稳定、廉洁、公正[29]。可见,善治的主体不再是单一的政府,各私人部门和社会组织也承担治理责任;善治是各主体间良性互动的过程,权力运行呈现多向性。社会治理的二维目标是“共治和善治”:发挥和依靠政府、企业、公众和社会团体等力量共同治理公共事务,实现共治是社会治理的实践目标;促进公共利益之最大化,实现善治是社会治理的价值目标[30]。可见,作为实践目标的“共治”是实现价值目标“善治”的路径选择。

2.1 协商共治理论内涵

作为一种新型的公共治理模式,协商共治的理论与实践源于协商民主理论及其在公共治理领域的应用。作为一种民主治理模式,协商民主将“公共争议和利益冲突置于一个公开协商的行动过程,形成一种转化冲突寻求合作的治理机制”[31],主张“在公共协商过程中通过对话的形式表达自身的利益诉求达成促进公共利益的理性共识,从而明确利益主体的责任,使得作出的公共決策得到普遍认可”[32],尤其强调“对公共利益的承诺、促进政治话语的相互理解、辨别所有的政治意愿,以及支持那些重视所有人的需要与利益的具有集体约束力的政策”[33]。总体而言,协商共治是指为相关利益主体提供一个得以平等、理性地对话和谈判的协商平台,以达成对公共利益分配的共识,其体现了公共事务治理的民主真实性、公民参与性及公共决策的合法性等价值。协商共治所追求的价值的实现主要在于设计科学合理的程序,使相关利益者聚集在一起讨论成为现实。

协商共治作为善治的路径选择,应是民主之治、依法之治、多元共治。①民主之治。通过协商民主将理性、包容等原则引入公共事务,以对话、沟通、协商等方式保证相关利益主体能平等自由地表达利益诉求,促进各主体之间的相互尊重、彼此认同。②依法之治。公共治理是一个政策制定与执行的过程,因此政策的合法性显得尤为重要。首先,善治的各项治理都需要良法来确认,良法是善治之前提。其次,法治是公开透明的规则之治和程序之治,一是通过法律对公权力进行规范和约束,将权力关进制度的笼子中以保障私权利;二是制定具有预期性、操作性及救济性等特点的程序规则以消除矛盾与冲突。③多元共治。与传统的政府管理相比,多元共治实现了治理权能的分化和转移,企业、社会等主体由管理对象转变为治理主体,进而实现治理主体的自治。我国社会转型过程中出现的诸多问题纷繁复杂,需吸纳社会主体广泛参与公共事务的治理,通过政府、企业、社会主体之间的良性互动,形成全民合力的共治格局。

2.2 协商共治模式的基本框架

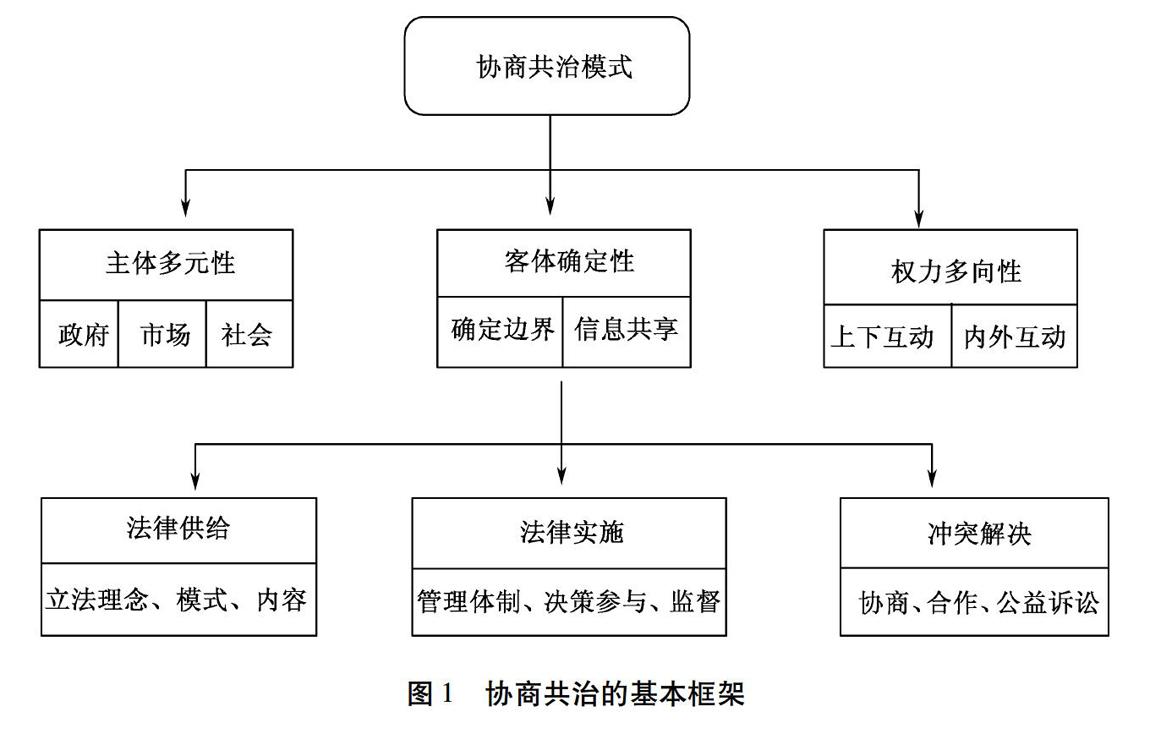

协商共治模式包括主体多元性、客体确定性和权力多向性三个方面(见图1),基本框架如下:主体多元性强调共治模式下治理的主体要素,解决的是谁来治理的问题;客体确定性决定着多元主体如何配置权力,解决的是治理什么的问题;权力的多向性指的是多元主体享有的治理权力如何运行,解决的是怎么治理的问题。

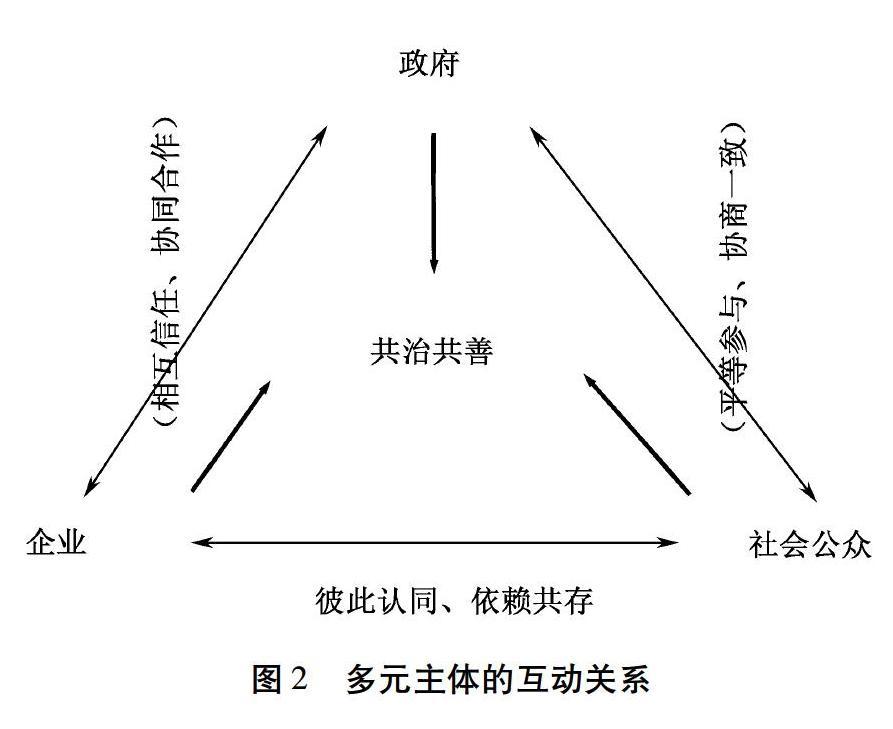

第一,治理主体的多元性。政府不再是唯一的权力中心,而是存在政府、市场、社会三个权力中心,形成三类主体相互监督的局面(见图2),从而通过各治理主体的资源整合,合力解决环境问题。同时,治理主体具有平等性,即政府走下权力的神坛,市场与社会也拥有各自的权力与责任,各主体之间通过平等对话、协商、分工、合作实现环境治理。

第二,客体的确定性,是指客体的边界和信息的确定。主体、权力的行使要围绕确定的客体来设定,主要强调两个方面:一是法律制度的供给上,改变同一客体全国一盘棋的现象,更多地考虑地区差异,满足不同地区的不同需要;二是要打破行政区划的刚性界限,根据客体的特性确定权力的行使。

第三,权力的多向性。治理权力主要包括决策权、执行权和监督权,其中决策权为核心。权力的向度是指上述各项权力运行的方向和权力主体之间相互影响的深度。权力运行既是一个中央、地方政府之间上下互动的过程,也是地方政府间、职能部门间的内外互动过程,更是政府与企业、公众间的平等互动过程。

综上而言,长江流域实现善治,要根据长江流域客体的特点、流域治理的要求及多元主体利益的博弈关系合理设计多元主体的权责关系。一是权责要清晰。环境客体必须边界清晰,包括时间和空间上的边界。清晰的客体边界便于权责主体的确定。二是权责要适当。治理主体和客体规模应相一致,以避免主体的缺失或资源的浪费,同时也包括权利和责任应相一致,以避免权力滥用或责任事实上的无力承担。

3 从协商共治理论视角审视长江流域治理之瓶颈

从协商共治理论视角审视长江流域治理之瓶颈,客体层面的“边界失效”与“信息不对称”、主体层面“缺乏多元性”及权力层面的“运行单向性”都深深制约着长江流域治理的有效性,与“共抓大保护,不搞大开发”的指导思想相悖。

3.1 客体层面:长江流域治理存在“边界失效”和“信息不对称”

从客体边界来看,长江流域治理存在“边界失效”的 问题。长江流域是一个以水为纽带形成的完整的自然生态系统,流域保护和治理应进行综合性的统筹考虑。尽管长江流域管理在不断地完善与更新,但现阶段尚未实现真正意义上的流域综合管理,主要表现在:一方面,长江流域规划往往是短期或专题性的,未考量流域内部各组成要素、组成区域之间的联系,缺乏行之有效的综合性流域规划。如果单独保护水资源或单独治水,治理效果将会是事倍功半。另一方面,长江流域管理执行者桎梏于行政区划的界限及自身利益的考量,因缺乏全局视野而影响流域保护与治理决策的科学性与合理性,难以保证在公平合理的框架下进行流域开发与保护。

从客体信息来看,长江流域治理存在“信息不对称”之困境。准确掌握长江流域的相关信息是进行有效治理的前提。大多数情况下,企业或社会公众手中掌握着有关流域污染的相关信息,而政府难以收集到完全的信息,由于相关利益主体“缺席”流域事务,使得政府制定的决策难以得到利益相关方的支持,在造成决策执行不到位的同时切实影响着流域纠纷的解决与责任追究。

3.2 主体层面:长江流域治理主体缺乏多元性

3.2.1 政府主体角色错位与越位

在传统公共治理的“公私”二元分离的思维下,长江流域实行政府为主导的科层管制机制规制保护环境公共利益。实践中,政府被视为长江流域治理的唯一主体,其他利益相关者不具有合法性的角色,事实上处于被排斥的状态,这正是政府越位与错位的表现,包办市场与社会的环境治理责任,干涉市场治理与社会自治。然而值得深思的是政府能否担起这所有的治理责任?一方面,囿于行政资源的有限,政府管制不可能深入到长江流域治理的方方面面,时常出现行政权力鞭长莫及的“不毛之地”,那么效率便成为了行政管制模式饱受诟病的弊端之一。另一方面,根据“谁污染谁治理、谁破坏谁修复”原则,政府承担所有的环境保护责任会弱化其他主体的责任,甚至造成责任错位。另外,责任与权益相辅相成,如果政府没有能力承担所有的环境责任,却拿走了所有的环境权益,会阻碍其他主体参与环境保护。

3.2.2 企业主体角色缺位

基于传统规制理论中“政府与市场”相对立的立场,政府与企业扮演着“猫和老鼠”的零和游戏,作为规制对象的企业对政府具有抵触情绪,仅在环境规制的威慑之下才会削减污染物或修复环境,而这种强制性的威慑又会进一步加大政企之间的隔阂,循环往复,最终使环保规制陷入恶性循环,造成监管的低效与行政资源的极大浪费[34]。另外,“政企敌对”的环境规制模式使得企业被迫进行环境治理而忽视了其保护环境对自身与社会所蕴含的巨大意义,如获得更好的企业形象和荣誉、进行技术改进与创新的价值[35]、预防污染事故发生所节省的成本与损失等,不利于调动企业进行环境治理的积极性。为避免“越俎代庖”产生的治理不力问题,应促使企业由规制对象向治理主体转变,成为具有环保意识和责任感的“生态人”[36]。

3.2.3 社会公众被边缘化

长江流域治理实践中公众参与的情况也并不乐观。“据统计,2004年以来,长江流域影响较大的突发性重大水污染事件有20多起,例如岳阳苯酚沉江事件、湘江镉污染事件、沱江氨氮污染事件、江苏盐城酚污染事件等,尤其是2014年上海崇明岛、武汉、江苏靖江先后遭遇水污染危机。”[37]频发的水污染事件加剧了公众对于流域环境安全的担忧,甚至会演化为政府与民众间的对立,其根本症结在于“政府主导”的治理模式形成一种“公众将治理责任归于政府,政府也视为己任”的认知与现象。正是这种认知造成社会公众平等参与流域治理的意识淡薄,甚至会采取一些非理性、极端的方式表达利益诉求,而当政府未有效回应其利益诉求时政府公共决策的合法性必然会被消解。尽管原环境保护部出台《环境保护公众参与办法》以规范化公众参与机制,但从实效看,该办法存在着参与方式仍是被动待选、参与的权利义务不对称、参与程序存在偏差等问题[38],社会公众仍难以通过合理的平台有效参与长江流域的决策制定、实施及纠纷解决等。

3.3 权力层面:长江流域治理权力运行的单向性

“传统治理模式的一个突出表现就是公共权力资源配置的单极化和公共权力运用的单向性,其深刻根源在于统治者获取公共权力主要依靠暴力或对稀缺资源的权力资源(如土地、资本)的垄断性占有,而不是依靠公共的选择。”[39]当前,以决策权为核心的长江流域治理中的权力运行具有单向性,在导致中央政府不堪重负的同时,地方政府出现“上有政策,下有对策”的现象。

3.3.1 央地权力的自上而下的单向性

基于中央政府对地方政府的命令与控制,央地政府对于环境保护问题存在矛盾與冲突。一方面是地方政府的环境保护职责与担负的经济发展职责相悖逆。例如,长江中上游的地方政府招商引资时不考虑企业的行为对资源的破坏与环境污染,只考虑其经济效益,且会引发政府对企业监管松散的情形,甚至是政府权力寻租的现象。另一方面,中央是从宏观层面建设生态长江,会出现全国一盘棋的现象。地方政府是在微观层面执行中央政策,基于长江中下游的生态环境保护侧重点的不同,“一刀切”的方式会造成一些地方的利益损失,反而会出现“上有政策、下有对策”的情形。

3.3.2 囿于行政壁垒困境难以实现流域综合管理

长江流域实行流域管理与行政区域管理相结合的管理体制与长江流域为完整的生态系统之间存在矛盾,这既是流域治理效果不显著的主要原因,也是各地政府之间上演以邻为壑话剧的制度根源。作为水利部派出机构的长江水利委员会的权力有限,协调职能的缺乏,致使在实践中难以实行流域综合治理[6]。囿于流域治理的行政壁垒困境,地方行政首长负责的河长制应运而生,该制度抓住了跨域水环境治理的“牛鼻子”,型构出“河长上岗、水质变样”的现实图景[40]。但是河长制存在如下困境:一是河长治水是由党政首长的重视程度、俘获资源以及上一层级责任追究力度等因素来决定的[41],存在压力型治理模式的逻辑桎梏[42];二是尽管地方通过立法和行政条例方式不断法律制度化河长制,囿于现行统一立法的滞后性,尚未清晰厘定各层级河长的权责边界、问责机制等,使得河长制难以有效落实;三是河长制的统筹协调作用发挥不够,上下游地区间的生态利益补偿机制尚未建立,难以平衡地方政府间的利益关系[43]。

3.3.3 统筹“九龙治水”职能未落实到位

长江流域生态环境治理效率低下的原因之一在于自然资源、生态保护与污染治理职能被行政机构的“条块化”分割了,“九龙治水”各部门的职责交叉重复,“扯皮推诿”现象严重。在环境管理大部制改革的背景下,为解决“行政职能的碎片化”问题,生态环境部统一了原来分散的污染防治和生态保护职责,新组建的自然资源部统一行使全民所有自然资源资产所有者职责[44]。然而国有自然资源资产管理、国土空间用途管制和生态保护修复监管职责由一个部门行使,混淆了自然资源资产管理和自然生态保护监管的关系,有违改革初衷。另外,虽授予生态环境部在生态方面的统一执法和监督权,但是自然资源部仍然具有生态修复等方面的生态保护监管权,除非生态环境部在生态保护方面具有超部门的监管职责,否则生态保护职责将难以有机协调[45]。环境管理大部制改革需要循序渐进,国务院机构改革工作处于刚起步阶段,相应的配套措施还未制定,地方政府在职能统筹方面还未落实到位。

4 长江流域协商共治模式的具体设计

4.1 制定《长江保护法》,实现良法促流域善治

良法是善治之前提。只有良法才能最大限度地得到民众的认可和遵守,因此,实现善治必须坚持立法先行,发挥立法的引领和推动作用。域外国家的流域环境问题得到根本性控制源于重视流域统一立法,如澳大利亚的《墨累—达令流域协定》、美国的《特拉华河流域管理协定》和《田纳西河流域管理局法案》、跨国的《莱茵河保护公约》等为流域善治提供了法律保障。鉴于长江流域的重要性与环境问题的纷繁复杂性,20余年来我国社会各界一直呼吁长江流域专门立法,第十三届全国人民代表大会将《长江保护法》列入Ⅰ类立法计划,这意味着长江流域统一立法已进入快车道。《长江保护法》在制定过程中应重点关注以下几点:

第一,《长江保护法》的法律定位。一是《长江保护法》是专门法。“一部流域一部法”的古谚语深刻地阐明了这个道理。《长江保护法》应坚持“共抓大保护,不搞大开发”的基本定位,遵循长江经济带的生态、经济和社会发展规律,针对长江流域资源开发、利用及污染防治等方面进行立法。二是《长江保护法》是综合法。长江流域是一个生态经济复合系统,必须跨区域、跨部门进行统筹考虑,协调与平衡多元利益关系[46]。因此,《长江保护法》应建立在广泛的公共利益的基础上,由长江流域内相关利益主体通过对话和协商的方式达成环境价值共识,保障流域决策的合法与正当性,从而提升流域治理能力。

第二,《长江保护法》的立法理念。良法得以制定和实施的必要条件是有好的立法理念。一是生态优先,绿色发展理念。涉及长江的一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提,以生态环境保护倒逼高质量发展,走出一条绿色、生态的可持续发展之路。二是综合生态系统管理理念。应强调长江流域生态系统的完整性、环境介质的流动性以及流域自然资源的公共性,统筹考虑各生态要素的价值与功能,打破传统行政区域的界限进行统一管理。三是协商共治理念。在强调依靠法治思维和法治方式的当下,应使协商共治成为一种重要的法治理念,融入长江流域立法中,形成政府、企业和社会公众共治的格局。

第三,《长江保护法》的主要内容。一是重塑流域为核心的长江流域管理体制。具体要解决央地政府间、地方政府间、生态环境部门与自然资源部门的职权重新配置,改革长江水利委员会为综合性的流域管理机构,明确该机构的设置、职权的配置等问题[47]。二是基于长江流域上、中、下游的不同利益诉求,构建制度体系,包括长江流域综合规划制度、水安全保障制度、资源开发与利用制度、水污染防治制度、生态修复与利益补偿制度及法律责任制度。三是明确企业与社会公众的权利义务,搭建相关利益方参与流域治理的平台,建立公众参与机制、市场监督机制及纠纷解决机制等,促使长江流域治理合力的形成。

4.2 改革长江流域管理体制,实现流域综合治理

在生态文明建设背景下,制定《长江保护法》面临的挑战的背后是各种利益关系的博弈,协调好利益关系最为关键的问题之一是从立法上改革长江流域管理体制,为解决长江流域生态环境问题提供体制保障。

第一,改革长江水利委员会,在遵循协商民主原则的基础上设立具有统筹与协调决策权的长江流域委员会。其一,长江流域委员会的组成应具有代表性,建议由涉及长江流域管理的国务院各主管部门、所涉行政区域政府的负责人,同时适当吸纳流域内用水大户及相关专家等组成。委员会成员从各自的利益出发,对流域环境问题进行对话与讨论,达成能平衡各方利益的环境决策。其二,长江流域委员会应是制定流域政策、规划及决策,开展各项沟通协作工作和进行谈判协商的主要场所。域外很多国家十分注重设立流域协商平台,其为流域内相关利益主体平等参与并协商参与流域决策提供了话语场所,如墨累—达令流域的部长理事会的职能主要是“为实现流域内水、土地和其他环境资源公平、高效和可持续利用,商讨和制定涉及公共利益的重大决策”[48]。其三,长江流域委员会应具有权威性,通过立法赋予其承担流域内沟通协调的责任。当流域治理出现冲突时,委员会应将相关利益主体召集在一起进行协商,并利用委员会的权威性促成各方达成共识。

第二,明确政府职能是核心,划清政府管与不管的界限。一是理顺长江流域管理中的央地关系,在制定宏观决策时要充分考虑地方政府的利益。应基于主体功能区划制定长江流经区域的环境保护和治理措施,依据地方的环境容量和环境资源承载力设定经济目标,这样地方政府才能科学、及时、有效地执行中央政府制定的长江流域保护与治理的宏观规划。二是发挥河长制平台,建立上下游地区间的生态补偿机制[49],平衡地方政府间的利益关系,促使地方政府由对抗转向合作,加强府际间的合作与协调,以强化地方政府履行長江流域保护与治理职责的动力。同时完善长江流域环保联席会议制度,实现长江上中下游信息分享与交流,协商、联动处置重大环境突发事件等。三是进一步明晰自然资源部门和生态环境部门的职能。合理限制所有权和设置监管权,通过产权管理和行政监管分开的体制促使自然资源部门和生态环境部门实现进一步的机构“瘦身”。在长江流域建立统一的自然生态空间登记信息管理基础平台,开展自然生态空间统一确权登记制度,制作统一的自然生态空间登记表(卡、簿、册)及证书,方便社会依法查询。

第三,协调好长江流域管理机构与地方河长的关系。长江流域委员会应立足于该流域的立场,职责应是强化总体规划,重点抓好流域管理中带全局性、涉及该流域内各行政区域的地方之间及地方政府难以协调的管理事务,并为流域内各区域政府做好服务工作。此外,地方河长的治河责任的履职可保长江流域整体利益的实现,应发挥地方河长在流域管理中的作用,在有利于流域统一管理的原则下,地方河长能解决的事务,流域管理机构可不管或少管。

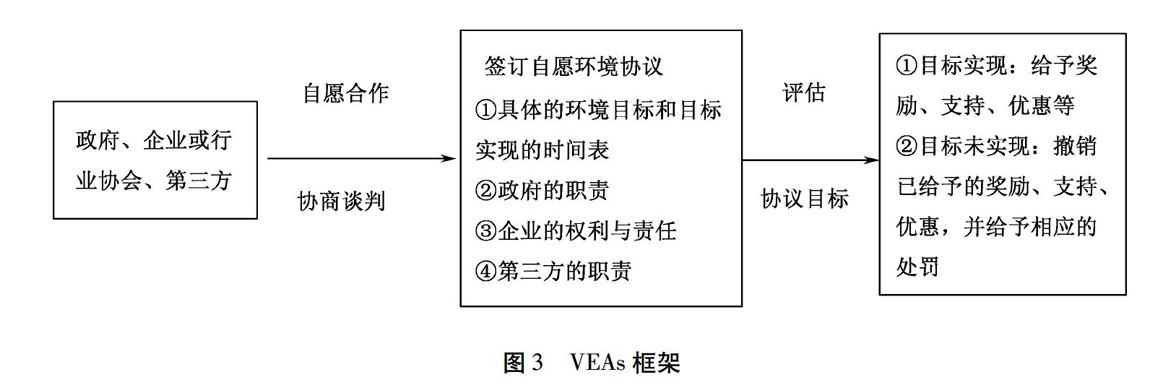

4.3 借助自愿性环境协议,推动企业自治

域外国家为了发挥企业在环境治理中的主体作用,通过采取各种激励性的经济手段来平衡政府与企业及保护环境之间的关系,形成了政府与企业协商治理的重要形式——自愿性环境协议(Voluntary Environmental Agreements,简称VEAs)。VEAs的发展表明流域治理正在演变成为一种以污染预防为重点的治理思路[50]。VEAs主要有三种:单边协议,指自我规制行为,是企业(通常是行业协会)发起的改善环境目标的公共承诺;公共自愿协议,是指公共机构单边订立环境计划目标,自愿决定是否加入其中;协商协议,是指政府和企业或者行业组织在自愿协商的基础上以契约的形式确立环境目标的环境政策工具[51]。其中协商协议的约束力较高,实施效果明显。因此,目前我国重在推广和设计协商性的自愿环境协议(见图3),旨在发挥“软法”手段的优势。

第一,协议的主体与职责。VEAs的主体包括政府、企业或行业协会及第三方。政府的职责是为企业提供财政资金支持,给予其税收与信贷优惠、荣誉奖励等激励,并要对企业履约的情况进行监督。企业或行业协会的责任是严格执行环保法律与政策,积极完成协议约定的“改进生产工艺,节水、节能、减排、废弃物回收处理等”环

境目标;第三方包括科研院所、环保组织、环境监测与评估机构、公众等主体,该主体可参与协议的制定、监督协议的执行及评估协议的实施效果,也能为企业提供技术咨询与支持、知识培训等。

第二,适用的行业领域。长江流域的企业逐渐集中化,如工业园区、家禽小区、集中废弃物处理厂,这样有利于自愿协议的开展与推广,发挥大中小企业的整体力量参与流域保护。一方面,工业源、农业源、生活污染源的化学需氧量、氨氮排放量是有差异的,指数越高意味着污染越严重,因此VEAs要针对不同的污染源确定迥异的环境目标。另一方面,基于长江流域主体功能区划的要求,设定各企业不同的环境目标与可享受的政策优惠,通过设计符合双方利益与实际情况的环境目标和实现时间,才能更好地发挥VEAs的优势。

第三,公众监督。在协议的实施过程中,政府部门应建立信息交流平台公开协议内容的概要和履行情况,企业根据相关环境法律法规的要求提交阶段性报告,如实向社会公开其在实施协议方面所采取的措施和实施效果,以此来促使企业积极履行协议。同时,向公众宣传企业的绿色产品,既有助于提升企业的社会形象,也有助于公众选择绿色产品进行绿色消费,提升公众的环保意识。

图3 VEAs框架

VEAs的设计与实施有以下几点需要关注:①协商应贯穿于VEAs的签订及实施的整个过程。企业应享有充分的发言权和决策权,以平等的身份参与谈判及协议制定,唯有理性协商才能提出符合政企双方共同利益的科学流域治理方案。②VEAs实施的关键是信息的充分披露。在协商谈判过程中,协议方将逐渐释放关于污染物排放量、治污成本及技术等方面的信息[52],经过磋商达成双方认可的关于排放指标、废弃物的回收和处理等环境目标,实现信息共享,大大降低搜寻、传递成本。③激励机制的设计是VEAs能否成功实施的关键因素之一。要完善财政资金和技术支持、税收、信贷、荣誉奖励等配套政策,以经济激励手段和社会荣誉促进企业自愿参与。然若企业未实际履行协议规定,企业将不再享有政府提供的相关激励,对于已获得的优惠政府可以撤销,以督促企业履行其治理责任。若政府未履行协议要求,企业有权解除协议并主张合理的赔偿。

4.4 重视社会公众参与,实现流域决策民主化

长江流域善治应充分调动分散的社会力量在治理进程中主体作用的发挥,改变以往“流域治理靠政府与企业”的心理,促使流域治理真正成为全流域所有利益相关方参与的共同事业。

第一,完善社会公众参与的立法。《长江保护法》应明确社会公众参与的权利义务,权利包括流域资源使用权、流域信息知情权、流域决策的参与权及权利损害救济权,相对应的公民也负有保护环境的义务,不得滥用权利。《长江保护法》应设计规范的程序保障社会公众能够通过畅通的渠道有效参与到流域管理中。公众参与程序应包括信息公开、环境影响评价、听证程序、纠纷解决程序等。

第二,注重培育环保组织以保证公众参与的组织性及有效性。一是通过项目资助、服务购买等方式,支持引导环保组织发挥作用,推进公众参与、促进共治格局的形成。二是完善“民间河长制”。通过搭建利益相关方的圆桌对话平台,建立民间河长与政府河长之间的长效沟通机制,充分发挥民间河长的公众监督作用;赋予民间河长代表公众参与治理规划和决策的实质性权力,如在重污染河道治理方案设计、工程验收等重要环节,赋予民间河长一票否决权。三是引入媒体为第三方监督,依托互联网技术平台和新媒体,建立问题报告机制、民意调查反馈机制、治理监察情况定期公示机制等[53]。

第三,引导社会公众全过程参与流域治理。①积极对公众进行流域环境宣传教育,提高公民的环境意识和法制观念,使公众认识到保护流域环境的重要性及对环保团体的认同性,鼓励公众参与到环保团体组织的环保行动中。②环境信息公开是社会公众有效参与的前提。决策制定前全面地發布关于长江流域政策法规、规划及开发建设项目等有关信息,并定期向公众发布长江流域决策的实施情况,保障公众的环境知情权。③参与决策制定与实施。开放决策过程,让公众进行决策参与是确保协商治理机制的关键环节[54]。通过问卷调查、专家咨询、公开听证会、公众代表座谈等方式听取社会公众关于长江流域治理的各项决策的意见;决策报告形成后以适当的方式进行公布,同时要公布公众的意见或建议采取的理由及不予采纳的理由的说明程序,从而确保决策的科学化、民主化、透明化。④参与纠纷解决。社会公众可通过环境信箱、热线电话、新闻曝光等各种方式进行监督,或提供环保实践岗,让公众真正参与到流域执法、流域环境监测等工作中来。当长江流域发生侵害环境公共利益的纠纷时,环保组织可提起环境公益诉讼来进行环境公共利益的维护,进而促进民主和法治更好的实现。

5 结 语

协商共治是在仅仅依靠政府管制的方式难以解决纷繁复杂的环境问题的背景下应运而生的,其强调民主真实性、多元主体参与性及公共决策的合法性等价值理念。协商治理的这些价值追求决定了其对于推动长江流域综合治理体系和治理能力现代化的中国来说具有重要的借鉴意义。协商共治理念融入到长江流域生态环境治理中,契合“共抓大保护,不搞大开发”的基本定位,有利于促进治理主体多元与平等发展,提升长江流域治理过程中的民主协商性及决策合法性。目前,长江流域已显现出多元共治的趋势,未来长江流域多元共治的大环保格局的构建不仅需要制定《长江保护法》提供法律供给,以契合“重大改革于法有据”的法治要求,亦需要重塑长江流域管理体制,打破行政壁垒困境实现流域综合管理;不仅需要明确央地政府、生态环境部门和自然资源部门的职能,实现权力运行的多向性,更需要围绕自愿环境协议、社会公众参与等方面展开制度设计,践行企业和社会公众参与流域治理的主体角色。值得关注的是,推进长江流域协商共治不仅关系到长江流域立法的模式、理念和内容,在涉及深层次的社会主体参与治理的制度设计的同时,还关涉流域管理机构与相关部门的职能划分,这是国家现代化治理体系建设中需考量与嵌入的复杂问题。目前国务院机构改革工作尚处于起步阶段,相应的配套措施还未完善,相关部门的职能统筹还未落实到位。这方面仍然有许多理论与实践问题有待深入研究,这将是未来纵深研究的方向。

(编辑:刘照胜)

参考文献

[1]习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次代表大会上的报告[M]. 北京: 人民出版社, 2017.

[2]滕祥河, 文传浩, 卿赟,等. 坚持“共抓大保护,不搞大开发”不动摇[N]. 中国环境报,2018-02-22(3).

[3]童坤, 孙伟, 陈雯. 长江经济带水环境保护及治理政策比较研究[J]. 区域与全球发展, 2019(1): 5-16.

[4]王树义. 流域管理体制研究[J]. 长江流域资源与环境, 2000(4): 419-423.

[5]王宏巍, 王树义.《长江法》的构建与流域管理体制改革[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2011(2): 62-64.

[6]长江水利委员会水政水资源局. 《长江法》立法问题的提出及立法思考[J]. 人民长江, 2005(8): 8-10.

[7]周珂, 史一舒. 论《长江法》立法的必要性、可行性及基本原则[J]. 中国环境监察, 2016(6): 21-24.

[8]吕忠梅, 陈虹. 关于长江立法的思考[J]. 环境保护, 2016(18): 32-38.

[9]刘雨嫣. 我国将立法保护长江生态[J]. 生态经济, 2018(12): 10-13.

[10]付琳, 肖雪,李蓉.《长江保护法》的立法选择及其制度设计[J]. 人民长江, 2018(18):1-5.

[11]唐震, 周彧, 周海炜. 长三角地区跨界水事纠纷协商面临的问题及对策[J]. 水利经济, 2007(2):70-77.

[12]张紧跟, 唐玉亮.流域治理中的政府间环境协作机制研究——以小东江治理为例[J]. 公共管理学报, 2007(3): 50-56.

[13]王勇. 论流域政府间横向协调机制——流域水资源消费负外部性治理的视阈[J]. 公共管理学报, 2009(1):84-93.

[14]鄧纲, 许恋天. 我国流域生态保护补偿的法治化路径——面向“合作与博弈”的横向府际治理[J]. 行政与法, 2018(4): 44-51.

[15]易志斌, 马晓明. 论流域跨界水污染的府际合作治理机制[J]. 社会科学, 2009(3):20-25.

[16]郑雅方. 论长江大保护中的河长制与公众参与融合[J]. 环境保护, 2018(21): 41-45.

[17]吕忠梅,等. 流域综合控制: 水污染防治的法律机制重构[M]. 北京:法律出版社, 2009: 119-128.

[18]王波, 黄薇. 国内外流域管理体制要点及对长江生态管理启示[J]. 人民长江, 2010(24):13-16.

[19]沈红心, 林海滨. 水资源全流域管理模式研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2002(12):67-69.

[20]范兆轶, 刘莉. 国外流域水环境综合治理经验及启示[J]. 环境与可持续发展, 2013(1): 81-84.

[21]王思凯, 张婷婷, 高宇, 等. 莱茵河流域综合管理和生态修复模式及其启示[J]. 长江流域资源与环境, 2018(1):215-224.

[22]刘毅, 贺骥. 澳大利亚墨累—达令流域协商管理模式的启示[J]. 水利发展研究, 2005(10):53-57.

[23]陈坤. 从直接管制到民主协商: 长江流域水污染防治立法协调与法制环境建设研究[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2011:45-47.

[24]董珍. 生态治理中的多元协同: 湖北省长江流域治理个案[J]. 湖北社会科学, 2018(3): 82-89.

[25]李奇伟. 从科层管理到共同体治理: 长江经济带流域综合管理的模式转换与法制保障[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2018(6):60-68.

[26]张萍. 冲突与合作: 长江经济带跨界生态环境治理的难题与对策[J]. 湖北社会科学, 2018(9):61-66.

[27]罗志高, 杨继瑞. 长江经济带生态环境网络化治理框架构建[J]. 改革, 2019(1): 87-96.

[28][美]G.沙布尔·吉码, 丹尼斯·A.荣迪内利. 分权化治理: 新概念与新实践[M]. 唐贤兴, 张进军,译.上海: 格致出版社, 上海人民出版社, 2013:5.

[29]俞可平. 善治与幸福[J]. 马克思主义与现实, 2011(2):1-3.

[30]陈义平. 共治与善治: 社会治理的二维目标[N]. 安徽日报, 2014-06-09 (7).

[31]张文显. 法治与国家治理现代化[J]. 中国法学, 2014(4):5-27.

[32]陈家刚. 协商民主: 概念、要素与价值[J]. 中共天津市委党校学报, 2005(3): 54-60.

[33]VALADEZ J M. Deliberative democracy, and self-democracy in multicultural societies[M]. Colorado: Westview Press, 2001:30.

[34]乌兰. 环境行政管理中政府职能的变革[J]. 山东社会科学, 2006(8): 145-147.

[35]YUAN B L, ZHANG K. Can environmental regulation promote industrial innovation and productivity?based on the strong and weak Porter Hypothesis[J]. Chinese journal of population,resources and environment, 2017,15(4): 322-336.

[36]WANG H. Systematic analysis of corporate environmental responsibility: elements, structure, function, and principles[J]. Chinese journal of population,resources and environment, 2016,14(2): 96-104.

[37]章轲. 代表委员热议长江保护 呼吁研究制定长江法[EB/OL].2016-03-09[2018-11-27].http://business.sohu.com/20160309/n439853596.shtml.

[38]秦鹏, 唐道鸿. 环境协商治理的理论逻辑与制度反思——以《环境保护公众参与办法》为例[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2016(1): 107-112.

[39]周珂, 滕延娟. 论协商民主机制在中国环境法治中的应用[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2014(6):24-33.

[40]长江水利委员会水政水资源局. 《长江法》立法问题的提出及立法思考[J]. 人民长江, 2005(8): 8-10.

[41]詹国辉, 熊菲. 河长制实践的治理困境与路径选择[J]. 经济体制改革, 2019(1): 188-194.

[42]沈满洪.河长制的制度经济学分析[J].中国人口·资源与环境, 2018(1):134-139.

[43]彭贤则, 夏懿, 刘婷,等.“河长制”下的水环境修复与治理[J]. 湖北师范大学学报(哲学社会科学版), 2018(1):81-83.

[44]唐见, 曹慧群, 何小聪, 等. 河长制在促进完善流域生态补偿机制中的作用研究[J]. 中国环境管理,2019(1):80-83.

[45]赵繪宇. 资源与环境大部制改革的过去、现在与未来[J]. 中国环境监察, 2018(12): 27-31.

[46]常纪文. 国有自然资源资产管理体制改革的建议与思考[J]. 中国环境管理, 2019(1): 11-22.

[47]萧木华. 制定长江法的十大理由[J]. 水利发展研究, 2004(12): 20-23.

[48]王勇. 澳大利亚流域治理的政府间横向协调机制探析——以墨累—达令流域为例[J].天府新论, 2010(1): 162-165.

[49]WANG A M, GE Y X, GENG X Y. Connotation and principles of ecological compensation in water source reserve areas based on the theory of externality[J]. Chinese journal of population,resources and environment, 2016,14(3):189-196.

[50]陈瑞莲. 区域治理研究:国际比较的视角[M]. 北京: 中央编译出版社, 2013.

[51]范俊玉. 区域生态治理中的政府与政治[M]. 广州: 广东人民出版社, 2011.

[52]生延超. 环境规制的制度创新:自愿性环境协议[J]. 华东经济管理, 2008(10): 27-30.

[53]田家华, 吴铱达, 曾伟. 河流环境治理中地方政府与社会组织合作模式探析[J]. 中国行政管理, 2018(11): 62-67.

[54]朱海伦. 环境治理中有效对话协商机制建设——基于嘉兴公众参与环境共治的经验[J]. 环境保护, 2014(11): 57-59.

On the deliberative-shared governance mode of ecological

environment in the Yangtze River Basin

WANG Shu-yi ZHAO Xiao-jiao

(Law School, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China)

Abstract

As an important direction for the transformation of the modern social governance model, the deliberative-shared governance emphasizes the values of democracy authenticity, subject diversity and decision-making legitimacy. It is difficult to solve complicated environmental problems relying solely on government regulation so that the deliberative-shared governance has begun to rise. The concept of the deliberative-shared governance is integrated into the ecological environment governance of the Yangtze River Basin, which coincides with the basic orientation of ‘Great Protections from All Parties, Limits on Large-scale Development. It aims to construct a big environmental protection pattern in which the government, enterprises and the public share the governance responsibility. As the path choice for good governance, the theoretical framework of deliberative-shared governance includes subject diversity, object certainty and power multi-directionality, which aims to solve the ‘who, ‘what and ‘how about governance problem. Applying the above analysis framework, the bottlenecks that restrict the effectiveness of governance in the Yangtze River Basin are as follows: ‘boundary failure and ‘information asymmetry at the object level, ‘lack of diversity at the main level, and ‘operational one-way at the power level. In the context of ecological civilization construction, based on the requirements of super ministry reform of environmental management, it is imperative to implement the mode of deliberative-shared governance in the Yangtze River Basin. Specifically, to provide legal protection for deliberative-shared governance, it is necessary to enact the ‘Yangtze River Protection Law by river basin reconciliation and special legislation so as to promote good governance by good law. To provide institutional guarantees by reshaping the basin-based management system, it is necessary to reform the Yangtze River Water Resources Commission as a comprehensive management organization and coordinate the relationship between watershed management institutions and local river chief. The voluntary environmental agreement is an important way of achieving the shared responsibility of government and enterprises, meanwhile full disclosure of information and economic incentives should be provided to promote voluntary participation of enterprises. To achieve democratization of decision-making, it is necessary to clarify the rights and obligations of the public participation, and cultivate environmental organizations to achieve panoramic supervision of the river basin governance. An ‘upgraded version of green of the Yangtze River Economic Belt should be created to pursuit the goal values of body coexistence, ecology sharing, and common prosperity.

Key words deliberative-shared governance; good governance; the Yangtze River Protection Law; voluntary environmental agreement; public participation