功能性训练促进我国新兵军事体能发展的研究

牛 森 ,赵焕彬

习近平强军思想是对中国强军兴军之路的根本引领和科学指南。因此,开展协同创新、注重军民融合和人才培养成为我军战斗力提升的发展方向,基础研究、共性技术开发和科技创新成为军民融合发展的主旋律。

功能性训练(functional training)作为先进训练理论,该理论用运动链、结构与功能、系统与动作、整体与协同的理念认识人体,将前沿的训练学理论知识,以直观和可操作性的形式用于训练实践中,解决实际问题,创造并提出新的概念群、训练手段和方法,使人们重新认识运动链、动作模式、核心训练、人体结构、动作功能、纠正训练和呼吸的重要性(牛森 等,2017)。功能性体能作为体能的下位概念,同样是从身体素质、身体机能和运动素质3个方面进行训练手段的设计,只不过是手段设计的功能性指向更为明确具体(李赞 等,2019)。Cook (1997)指出,功能性训练将更加注重身体各部位的整合运动,避免重复单一的动作或训练某一单一环节的力量,将人体运动看作是一个完整的运动链,寻找运动链薄弱环节,从而有针对性地进行训练。Boyle(2016)的研究指出,“功能”本质上就是目标,功能性训练概念源于运动医学领域,康复思维通常能从物理治疗室和运动训练场走进体能房,帮助运动员改善身体运动功能水平。功能动作筛查(FMS)是功能动作训练的重要构成部分,掌握功能动作训练必须深刻认识和理解FMS。FMS是一个预测体系,通过可靠的7步骤观察和3个排除性测试,对基本动作模式、动作局限、动作不对称进行确认、分级和排序。FMS能够诊断出人体主要运动环节中各个运动链完成功能性动作的质量,确定人体各运动环节中存在的运动性障碍或错误的动作模式,为制订身体功能训练计划提供参考依据(Cook et al.,2006)。

军事体能是军人圆满完成任务必须具备的能力素质,是部队战斗力的重要基础。随着实战化训练的深入,对军人的体能要求越来越高。有研究显示,新兵入伍损伤发生率高于非新兵损伤发生率(朱博 等,2015)。张继雄等(2016)研究了海军某部新兵入伍训练期间总的训练伤发病率为59.3%,陆军、空军、海军、武警的训练伤发生率多分布在10%~20%,高于《军事训练伤健康保护规定》要求的年发生率8%的上限(吴林波 等,2018),损伤部位分布以脊柱及下肢关节居多,分别达23.5%和32.8%(杨建新等,2016)。相关研究表明,高中毕业生是我国军人的主要来源,其体能素质较差,呈现新兵体质逐年下降趋势(肖波,2014)。同时军事体能训练科学程度不高,主要表现在训练模式经验化,使用的体能训练方法不够科学,练习方法、手段缺少有效性和相关性,训练内容系统化不够,不注重训练与恢复的同步性,训练重“量”轻“质”(张海明 等,2018)。唐云(2014)认为训练保障与现实需求还有差距,体能训练存在管理缺失,体能训练相关器材陈旧落后。军事体能人才培养相对滞后,不能满足岗位需求。

军事体能是新兵战斗力的基础和取得作战胜利的重要保证,相关研究证明,功能性体能训练可提高新兵耐力、速度及柔韧等体能素质,增强整体身体功能动作能力,并降低军事训练伤发生率(田忠明,2018)。选择性吸收和借鉴竞技体育运动训练实践理论和方法,将运动人体科学、运动训练学、功能性训练等理论科学合理地运用到新兵体能训练中是世界军事强国的通用做法。功能性训练源于西方运动康复领域,在竞技体育领域提高专项竞技能力、增强体能、伤病预防,增强青少年体质、纠正不良体态以及运动康复等领域得到应用和发展。国外普遍重视军事体能研究,美、俄、英等军事强国将功能性体能训练应用于军事训练,训练体系完备,训练手段先进,同时重视训练人才的培养,进而训练效果良好。而我国将功能性训练应用于军事体能训练的相关研究还处于初级阶段,亟待加强。在军民融合国家战略实施的重要机遇期,研究我国功能性军事体能训练创新理论,对于创新军事体能训练理论体系,丰富和发展新时期我国军事体能训练内容,加快国防建设具有重要意义。因此,本研究应用实验法,将功能性体能训练理念和方法应用于军事训练,从有效解决军事体能训练需求出发,以提高军事体能训练科学化水平为目的。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

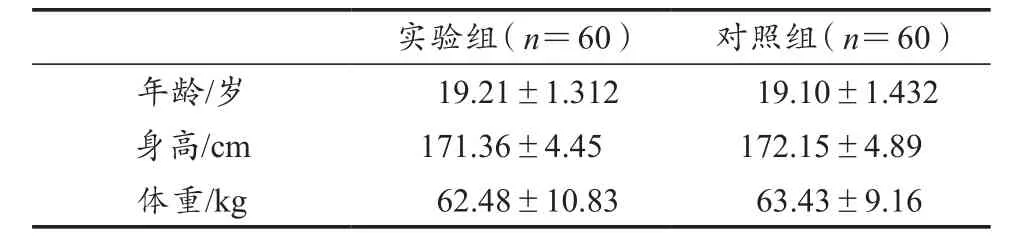

随机抽取某军勤务支援旅120名入伍新兵(男性)为研究对象(表1),随机分为实验组和对照组,每组60人,实验组按制定的功能性训练方案实施训练,对照组执行原军方制定的一般训练方案,实验干预时间为12周。研究对象排除标准是:1)具有某种先天病史、身体发育异常者;2)已经出现运动损伤,未康复者;3)其他情况不能正常参加训练者。

表1 本研究实验组和对照组基本情况Table 1 Basic Information of Experimental Group and Control Group

1.2 研究方法

1.2.1 实验流程

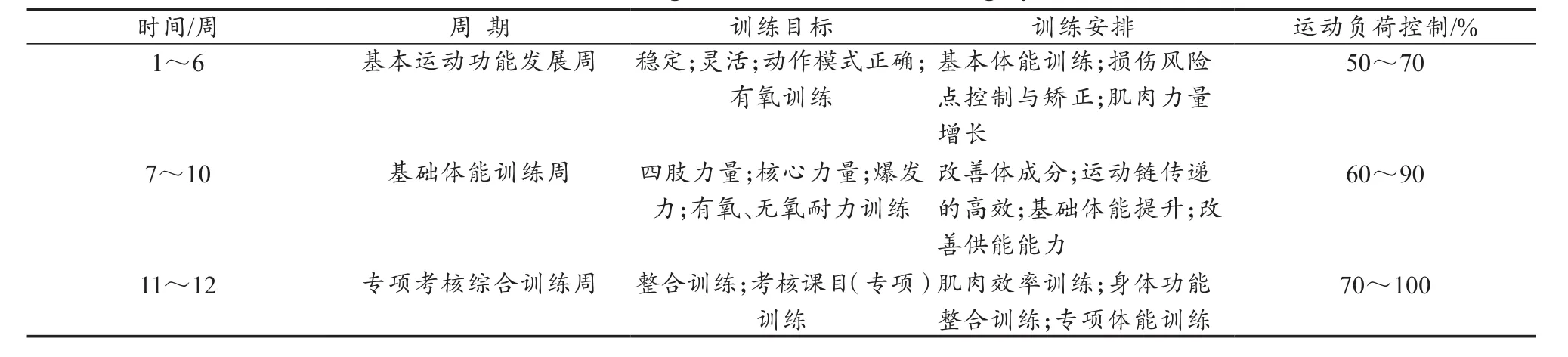

实验组实施功能性训练方案,对照组实施原军方制定的一般训练方案,每周进行5次训练干预,时间为下午训练100 min。共计12周,作为一个训练大周期。实验组在训练前、训练第6周、10周、12周分别进行FMS和军事体能测试,查找新兵功能动作中存在的问题,人体运动链中的弱链、受伤风险、错误动作模式等共性问题,根据“功能性体能训练金字塔”模型以及新兵体能的实际情况,制定基本运动功能发展(第1~6周)、基础体能训练(第7~10周)和专项考核综合训练(第11~12周)3个功能性训练周期(表2),实验结束后,对实验数据分析统计,科学评价训练效果。

表2 功能性训练周期安排Table 2 Arrangement of Functional Training Cycle

1.2.2 无关因素控制

本研究抽取的研究对象是某军新兵营新兵,保证了除体能训练外的其他相关训练、活动、饮食、作息制度、政治思想学习等内容具有高度的一致性和统一性,因此,可以排除其他无关因素的影响,保证实验的真实性和可靠性。具体做法是:1)新兵饮食标准统一、营养丰富、搭配合理,为军事体能训练提供充足营养;2)两组新兵军事训练考核标准和体能训练外的日常训练和活动内容相同;3)新兵作息制度相同,实行统一管理;4)开展有关体能训练的理论学习讲座,统一思想,提高认识。

1.2.3 功能性训练方案设计

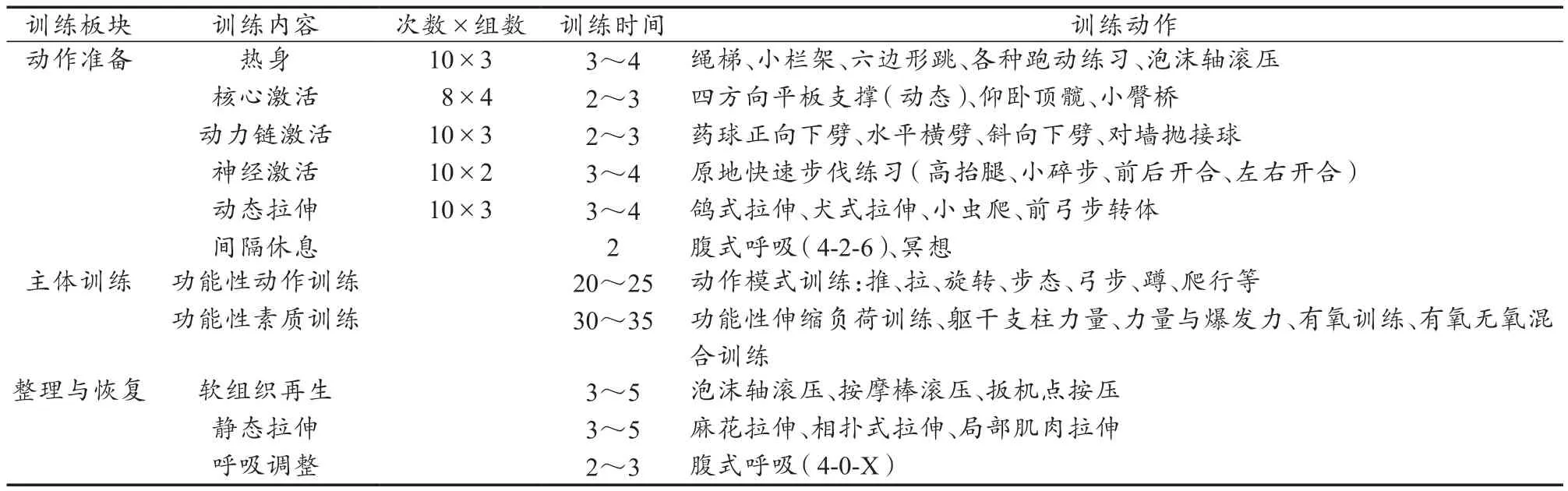

训练方案的设计由FMS和军事体能测试结果表现的共性问题、各周期训练目标、训练安排和负荷监控确定。周一至周五下午训练100 min,每天训练计划的准备部分、基本部分和结束部分从功能性训练方案(表3)分别抽取4、8、3个训练内容,训练组数逐渐增加,为达到周期预定运动负荷,组间间隔时间可相应缩短,每日训练方案根据新兵训练和恢复状态适当调整,遵从循序渐进原则,注重恢复与再生以及伤病预防,完成各训练周期的训练目标。

表3 功能性训练方案设计Table 3 Design of Functional Training Program

1.2.4 测试方法

对随机抽取的研究对象进行FMS和军事体能考核课目现场测试,获取各测试指标数据。

1.2.5 数理统计

对获取的相关数据分类整理,使用SPSS 23.0进行统计分析,所有数值均以均值±标准差(M±SD)表示,组间数据参数比较采用独立样本t检验,从P<0.05为显著性差异,P<0.01为非常显著性差异。

2 研究结果与分析

2.1 FMS结果与分析

实验前新兵FMS得分较低,实验组和对照组FMS总分平均值分别是13.62和13.79分,其中,低于14分的新兵有51名(实验组27人,对照组24人)占42.50%,美国康复专家Kiesel等(2007)在其研究中指出,FMS总分在14分以下的人群与总分在14分以上的人群相比,受伤概率显著提高。由表4可知,新兵对照组深蹲测试分数最低,深蹲动作虽简单且是日常生活中常用动作,但需要具备良好的力量和柔韧性,也是其他功能动作的基础,标准的深蹲动作需要由踝、膝、髋、肩等关节表现出良好的稳定性、灵活性以及动态控制能力。因此,深蹲是评判全身运动功能的综合性动作。FMS成绩排在倒数第2位的是转动稳定性动作,该动作是测试新兵在非对称支撑状态下核心稳定性、身体抗旋转能力以及同侧或对侧的稳定性。测试结果表明,新兵“核心区”力量较差,身体平衡能力、抗旋能力差,特别是身体不对称支撑状态下上、下肢联合运动中,神经对肌肉的控制和协调能力较差。总的来看,实验组和对照组FMS成绩没有显著性差异(P>0.05),符合实验设计要求。

实验后,实验组和对照组FMS成绩表现出显著性差异,实验组深蹲、过栏架步、直线弓箭步肩部灵活性(右)和主动直膝抬腿测试得分显著高于对照组(P<0.01),实验组肩部灵活性(左)、躯干稳定性、转动稳定性(左)测试成绩明显高于对照组(P<0.05)。实验结果表明,实验组新兵FMS各项得分显著高于对照组,实验组成绩提高幅度较对照组大,功能性训练对新兵FMS成绩的提高具有显著作用(表4)。

表4 实验前、后新兵FMS成绩比较Table 4 Test Comparison of FMS for Recruits before and after the Experiment /分

2.2 新兵专项体能考核课目测试结果与分析

2018年1月1日起施行发布新修订的《中国人民解放军军事训练条例(试行)》规定,新兵入伍训练考核课目为单杠引体向上/屈臂悬垂、双杠臂屈伸/支撑前移、仰卧起坐、3000 m跑4个通用课目 和2个基础体能组合动作(任选一),组合1为俯桥+T型跑,组合2为背桥+30 m×2折返跑,考核标准分为4级:优秀、良好、及格和不及格。

结果显示,实验组和对照组的新兵专项体能考核课目单杠引体向上、双杠臂屈伸、仰卧起坐考核成绩显著高于对照组(P<0.01),实验组腹桥+T型跑、背桥+30 m×2折返跑成绩明显高于对照组(P<0.05),3000 m成绩虽没有表现出差异性,但实验组考核成绩也好于对照组(表5)。这说明,实验组各项考核课目成绩明显优于对照组,功能性训练对考核课目成绩的提高具有明显作用。

表5 新兵专项体能考核课目成绩Table 5 Performance of Special Physical Fitness Examination Subjects for Recruits 实验后-实验前

3 讨论

3.1 功能性训练对新兵军事体能发展的理论分析

本研究依据“功能性体能训练金字塔”模型理论以及体能训练“木桶”理论,基于新兵体能基础和FMS结果,将新兵训练12周时间划分为3个中周期,其中,基本运动功能发展中周期持续训练6周,占整个大周期时间的1/2,以帮助新兵奠定坚实的体能基础。在本周期中,实验组分成3个训练小组,分别负责核心与上下肢力量与稳定、移动技术和基本动作模式训练3个模块,每组采用轮换训练法,3个模块训练内容依次进行训练。基础体能训练中周期训练4周,目的是帮助新兵获得良好的身体素质,提高新兵基础体能全面发展。专项运动功能发展中周期持续2周,主要目的是在临近考核阶段帮助新兵熟悉军事体能考核课目,建立稳定的本体感觉,最大可能的募集各组织器官功能,提升自身动作效率,优化考核课目(专项)表现能力,为新兵参加考核获得更优秀的运动表现做好准备。实验结果表明,功能性训练能大幅度提高和增强新兵核心与四肢的肌肉力量、关节稳定性与灵活性、有氧能力、核心稳定性、力量传递效率,有效预防新兵运动损伤。

3.2 新兵FMS成绩变化

FMS通过深蹲、过栏架步、直线弓箭步、主动直膝抬腿、肩部灵活性、躯干稳定性俯撑和旋转稳定性7个基本动作模式与3个排除性测试,用原始分级系统捕获运动模式质量(李雪宁 等,2017)。从测试、诊断、纠正和优化动作模式的视角出发,通过一个标准的操作程序,意在发现身体功能潜在的限制,最大限度地规避运动损伤风险(Cook,2011)。在FMS测试中若出现疼痛,则该动作记为0分。

经过12周功能性训练,实验组新兵FMS得分大幅度提高,平均增长3.61分,低于14分的新兵仅有3名。在7个动作中,深蹲、过栏架步、直线弓箭步和主动直膝抬腿4个测试动作成绩提高最为明显。证明在基本运动功能中周期训练中,实施以提高新兵身体稳定性、灵活性和基本动作模式训练为主的训练方案切实可行。训练结束后,新兵无论是核心与支柱力量,还是肩关节、髋关节的灵活性与稳定性都有显著提高,上、下肢动作也更加协调,身体各环节力量传递效率和经济性得到提高。解决了新兵不良体姿体态、动作模式障碍等问题,降低了新兵受伤风险,为提高新兵军事体能奠定了基础。

3.3 新兵专项体能考核课目成绩变化

新兵专项体能考核课目能反映新兵的基础体能情况。单杠引体向上是每年新兵训练的重点,该项目要求新兵有较强的握力、上肢力量和肌肉耐力,对发展肩袖周围肌肉群力量有重要作用,上升时,特别是肱二头肌、胸大肌做远固定向心收缩,而背阔肌、三角肌后束做近固定的向心收缩,该课目以完成标准动作次数计算成绩,需要多次克服自身体重,是一种力量耐力项目。双杠臂屈伸以练习胸肌、肱三头肌和三角肌(前束)为主,兼练背阔肌、斜方肌等,是新兵体能考核课目中的难点和重点。仰卧起坐主要发展腹肌力量,尤其是上腹部,是增强腹部肌肉力量的重要手段,既可增进腹部肌肉的弹性,同时亦有保护背部和改善体态的效果。经过12周的功能性训练,实验结果显示,实验组上述3个课目考核成绩均明显好于对照组(P<0.01)。

腹桥+T型跑是在完成俯桥90 s后,由俯撑姿势迅速转变为T型跑,该课目考核新兵腹肌力量、反应速度和灵敏性。俯桥测试人体核心区稳定性,特别是腹直肌、腹横肌的力量,腹横肌与其它肌肉不同,它的收缩并不能产生运动,而是增加腹压,以恒定的腹压维持躯干的稳定性,支撑人体脊柱。背桥+30 m×2折返跑课目中,背桥动作对于臀部力量的提高非常有效,同时对大腿后侧的腘绳肌和臀大肌也有着很好的训练效果。折返跑可以反映速度和灵敏素质,体现出启动速度和制动效率,需要很强的爆发力和对应的拮抗肌力量。本研究中3000 m成绩实验组虽优于对照组,但不具有显著性差异,这与项目特点和军队开展情况有一定关系,因为跑是部队的传统训练项目,也是主要训练项目之一。3000 m考察新兵有氧耐力、有氧和无氧混合供能能力,在训练中一般采用长距离有氧耐力跑和高强度间歇训练法,并重视呼吸的重要性。

4 结论

实验后,实验组FMS得分明显高于对照组,实验组各专项体能考核课目成绩提高幅度均高于对照组。说明,功能性训练相对于传统体能训练来说不仅能提高FMS成绩,而且能改善新兵动作模式和动作障碍,对提高新兵专项体能考核课目成绩具有显著作用。