低剂量奥氮平治疗双相情感障碍患者的增效作用

刘超

(沈阳市精神卫生中心,辽宁 沈阳 110168)

双相情感障碍(biplar dsorder,BPD)属于一种复杂性精神心理障碍,其主要特征表现为躁狂与抑郁反复间隙交替发作或循环发作[1]。BPD在我国患病率为0.4%,并呈逐年上升及年轻化趋势发展,影响患者预后[2-3]。临床针对BPD治疗主要以心情稳定剂和抗精神病性药物为主,尤其针对双相Ⅰ型、狂躁发作及混合发作患者禁止推荐单一抗抑郁药物治疗[4]。丙戊酸钠缓释片属于一种心境稳定剂,但治疗双相情感障碍存在一定药物毒副反应,部分患者难以耐受[5]。奥氮平属于一种非典型抗精神病性药物,疗效确定,但高剂量可造成患者自主神经紊乱,增加心血管疾病发生风险[6]。因此,为提高治疗安全性及有效性,我们采用低剂量奥氮平联合丙戊酸钠缓释片治疗双向情感障碍患者,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1临床资料 遴选2016年4月至2018年4月期间在我院住院治疗的BPD患者88例。纳入标准:符合《中国精神疾病分类方案与诊断标准(CCMD-111)》[7]中对双向情感障碍Ⅰ型的诊断标准者;贝克—拉范深躁狂量表(BRMS)评分超过22分者;年龄在18~80岁者;符合赫尔辛基对人体受试基本原则,签署知情同意书者。排除标准:酒精依赖者;药物依赖者;脑卒中、颅脑外伤等其他脑部器质性疾病造成精神障碍者;合并精神分裂症等其他精神疾病者;近6个月有电休克治疗史者;严重器质性疾病者;对本实验药物存在禁忌证或过敏体质者;妊娠、哺乳期者;无法完成本实验受试要求者。88例患者随机分为对照组和观察组,各44例。观察组中男26例,女18例;平均年龄(38.25±6.25)岁;平均病程(6.25±2.55)个月;文化程度:小学及以下10例,中学19例,高中或中专10例,大专或本科及以上5例。对照组男28例,女16例;平均年龄(38.66±6.27)岁;平均病程(6.31±2.62)个月;文化程度:小学及以下11例,中学20例,高中或中专7例,大专或本科及以上6例。两组患者基线资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具可比性。

1.2方法 对照组给予丙戊酸钠缓释片[赛诺菲(杭州)制药有限公司,国药准字H20010595,规格:500 mg]治疗,依据患者自身体质量,起始剂量给予15 mg/(kg·d),分别在早晚各服用一次,4周内逐渐增加药剂量至25 mg/(kg·d),14 d为一个疗程,连续干预2个疗程。观察组在对照组治疗基础上给予低剂量奥氮平(美国 Eli Lilly Nederland B.V.,注册证号:H20090977,规格:2.5 mg)治疗,初始剂量为2.5 mg/d,7 d内调整药剂量增至5~10 mg/d,连续治疗4周。两组治疗期间禁止服用其他抗精神病药物,针对睡眠障碍患者给予其氯硝安定1 mg/d,住院期间统一患者饮食、作息。

1.3观察指标 (1)量表评定:采用BRMS量表对患者躁狂程度进行评估,采用5级评分法(0~4分),共11个条目,分值为44分,分值越高,患者狂躁程度越严重;采用威斯康星卡片分类测验(WCST)评定患者认知功能,记录总应答数、正确应答数、持续性错误数以及完成分类数,计算WCST总分;采用言语记忆测验(HVLT-R)和持续操作测验(CPT)分别对患者言语记忆学习能力及持续注意力进行评定。记录两组患者治疗前后的BRMS、WCST、HVLT-R及CPT评分变化。(2)疗效评定:依据BRMS减分率[(基线BRMS总分-治疗后BRMS总分)/基线BRMS总分×100%]对两组患者进行疗效评定,共分为4个维度,依次为治愈(BRMS减分率在90%及以上)、显效(BRMS减分率在60%~89%)、好转(BRMS减分率在30%~59%)及无效(BRMS减分率不足30%),记录两组临床总有效率。(3)自主神经功能评定:24 h动态心电图监测系统(Hotler)监测心率变异性(HRV),记录两组患者治疗前后正常RR间期标准差(SDNN)(可直观衡量HRV大小)、低频功率(LF,0.04~0.15Hz)(主要受交感及迷走神经共同介导影响)及高频功率(HF,0.15~0.40Hz)(可反映迷走神经张力情况),为避免LF及HF数值差异过大,均转换为自然数的对数LnLF及LnHF。(4)生化指标检测:采集两组患者治疗前后的清晨静脉血3 mL,经V=3 000 r/min离心分离10 min,静置后取上清液冷藏待检。采用氧化法测定血清总胆红素(TBIL)水平,采用溴甲酚绿法检测血清白蛋白(Alb)含量,采用酶联免疫吸附(ELISA)法检测白细胞介素-1β(IL-1β)、白细胞介素-4(IL-4)水平。

2 结 果

2.1两组治疗前后的BRMS、WCST、HVLT-R、CPT评分比较 治疗后,两组患者BRMS和CPT评分显著降低(P<0.05),WCST评分显著提高,观察组改善效果显著优于对照组(P<0.05);组间及组内不同时间点间的HVLT-R比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

注:与治疗前比较,aP<0.05。

2.2两组临床疗效比较 观察组的治愈、显效、好转、无效分别为8例(18.18%)、19例(43.18%)、13例(27.55%)及4例(9.09%),对照组分别为3例(6.82%)、12例(27.27%)、17例(38.64%)及12例(27.27%),观察组的临床总有效率(90.91%)显著高于对照组(72.73%)。

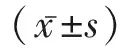

2.3两组治疗前后HRV指标比较 与治疗前相比,治疗后,观察组差异无统计学意义(P>0.05),对照组均显著降低(P<0.05),组间对比,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

组别nSDNN(ms)治疗前治疗后LnHF治疗前治疗后LnLF治疗前治疗后观察组44105.15±26.21106.42±27.122.41±0.282.38±0.254.05±0.583.98±0.53对照组44108.98±25.9992.36±26.28a2.49±0.312.11±0.22a4.09±0.613.54±0.34at0.6882.4701.2705.3780.3154.635P0.4930.0160.2070.0000.7530.000

2.4两组治疗前后血清TBIL、Alb、IL-1β、IL-4水平比较 治疗后,两组血清TBIL、Alb水平显著升高(P<0.05),血清IL-1β、IL-4水平均显著降低(P<0.05),观察组改善效果优于对照组(P<0.05)。见表3。

注:与治疗前比较,aP<0.05;与对照组比较,bP<0.05。

3 讨 论

BPD是精神科医务工作者重点关注的精神卫生问题,患者会表现出明显且持久的心境高涨或低落,同时,还伴有相应认知功能及行为障碍,甚至出现幻觉、妄想等精神症状,因此,临床为良好控制躁狂、抑郁症状,预防疾病反复复发,常选用心境稳定剂、非典型抗精神病药物治疗[8]。丙戊酸钠缓释片可调控神经中枢中γ-氨基丁酸能神经环路,增强兴奋性突触传递功能,抑制介导γ-氨基丁酸转氨酶的活性,进而降低其对神经中枢、脑脊液的刺激作用,达到纠正情绪紊乱的目的;同时,该药物成分中的钠离子可对癫痫、惊厥、躁狂有明显抑制作用,通过调节蛋白激酶C信号转导通路,进一步调节神经传导系统功能,抑制癫痫、躁狂样电活动[9]。奥氮平作为一种对5-羟色胺(5-HT)、多巴胺(DA)、组胺H1等受体高亲和力的选择性阻滞剂,通过拮抗5-HTA2等多个受体来调控DA分泌紊乱,减少DAD2受体所介导的神经递质释放,从而达到镇静、改善认知功能的目的[10]。但张付全等研究表明,大剂量奥氮平可造成心血管系统自主神经的皮层及皮层下结构损害,进而增加心血管疾病发病风险。徐劲节等[11]从代谢紊乱方面证实,大剂量奥氮平可对胰岛β细胞功能造成损伤,促使胰岛素的敏感度降低,增加机体葡萄糖的摄取量,造成血糖水平紊乱;同时,过度拮抗α1肾上腺素、组胺H1等受体,促使肥胖诱导蛋白过量分泌,可导致血脂代谢异常,从而增加心血管不良事件。

本资料结果显示,低剂量奥氮平联合丙戊酸钠缓释片治疗后,观察组BRMS和CPT评分显著降低,WCST评分显著提高,均优于对照组,且观察组临床总有效率显著高于对照组,提示低剂量奥氮平联合丙戊酸钠缓释片可减轻BPD患者躁狂症状,提高患者认知功能及持续注意力,临床疗效显著。其次,HRV指标中SDNN、HF及LF对比发现,观察组并未发生显著性改变,而对照组均显著降低,进一步证实低剂量奥氮平不会对BPD患者造成自主神经功能紊乱及增加心血管事件风险,临床应用安全性高,与徐勇等[12]报道相符。于浚玫等[13]指出,机体抗氧化系统减弱,自由基水平上升及炎症水平增强均参与BPD的发生和疾病进展,血清TBIL及Alb均属于非酶抗氧化物,其高水平表达可提高机体抗氧化能力,而血清IL-1β、IL-4属于典型的促炎标志物,可有效反映机体炎症水平及免疫系统功能。本文中,观察组治疗后的血清TBIL、Alb水平显著升高,血清IL-1β、IL-4水平显著降低,较对照组改善效果更佳,说明低剂量奥氮平联合丙戊酸钠缓释片可提高BPD患者机体抗氧化能力,消除氧自由基,降低炎症水平,并能维持细胞膜结构稳定性,利于机体免疫力提高及预后改善。