儿童青少年超重与肥胖的成因及社会网络干预

王军利,项立敏,张松奎,翟 丰

(中国矿业大学体育学院,江苏徐州221116)

肥胖症被认为是21世纪最严重的公共卫生挑战之一,特别是在城市人口中,肥胖症发生率一直以较快的速度持续增长。截至2013年,全球已有4200万5岁以下的儿童超重,这些超重和肥胖的儿童很可能到成年期时仍然肥胖,并有可能在较小的年龄段就患上糖尿病或心血管病等慢性疾病[1]。2014年全国学生体质与健康调研结果显示,我国各年龄段学生的超重和肥胖检出率在持续增长。鉴于儿童青少年超重与肥胖一直呈现出社会性流行趋势,明显具有传播性、流行性、群体性等特征,因此儿童青少年人群应该在未来全球公共卫生政策与计划中给予更多的关注与重视[2]。

与其他发达国家相比,中国儿童青少年不仅面临肥胖问题,还缺乏锻炼及健康知识[3]。为此,我国于2016年颁布并实施了《“健康中国2030”规划纲要》(以下简称《纲要》),强调要推动与形成体医结合的疾病管理与健康服务模式,发挥全民科学健身在健康促进、慢性病预防和康复等方面的积极作用[4]。由于针对肥胖个体的预防和治疗进展缓慢,有学者[5]因此提出利用社会网络的杠杆作用改善干预效果,认为强化同伴影响也许是一个较好的策略。更有学者[6]认为,借助社会网络理论有助于推进儿童青少年超重与肥胖的深入研究,并建议应用人际关系网络的干预方法与手段解决儿童青少年肥胖流行问题。

在了解儿童青少年超重与肥胖的流行现象、致胖因素及其对健康的效应等现状之后,本文基于社会网络理论的原理和视角,研究我国儿童青少年超重与肥胖的防治难题。这不仅是理论与方法的探索,同时也可为我国儿童青少年肥胖干预提供方法学参考,丰富儿童青少年体质健康的理论方法与实施手段,有助于落实健康中国与全民健身战略的发展目标。

1 儿童青少年超重与肥胖成因及不健康效应

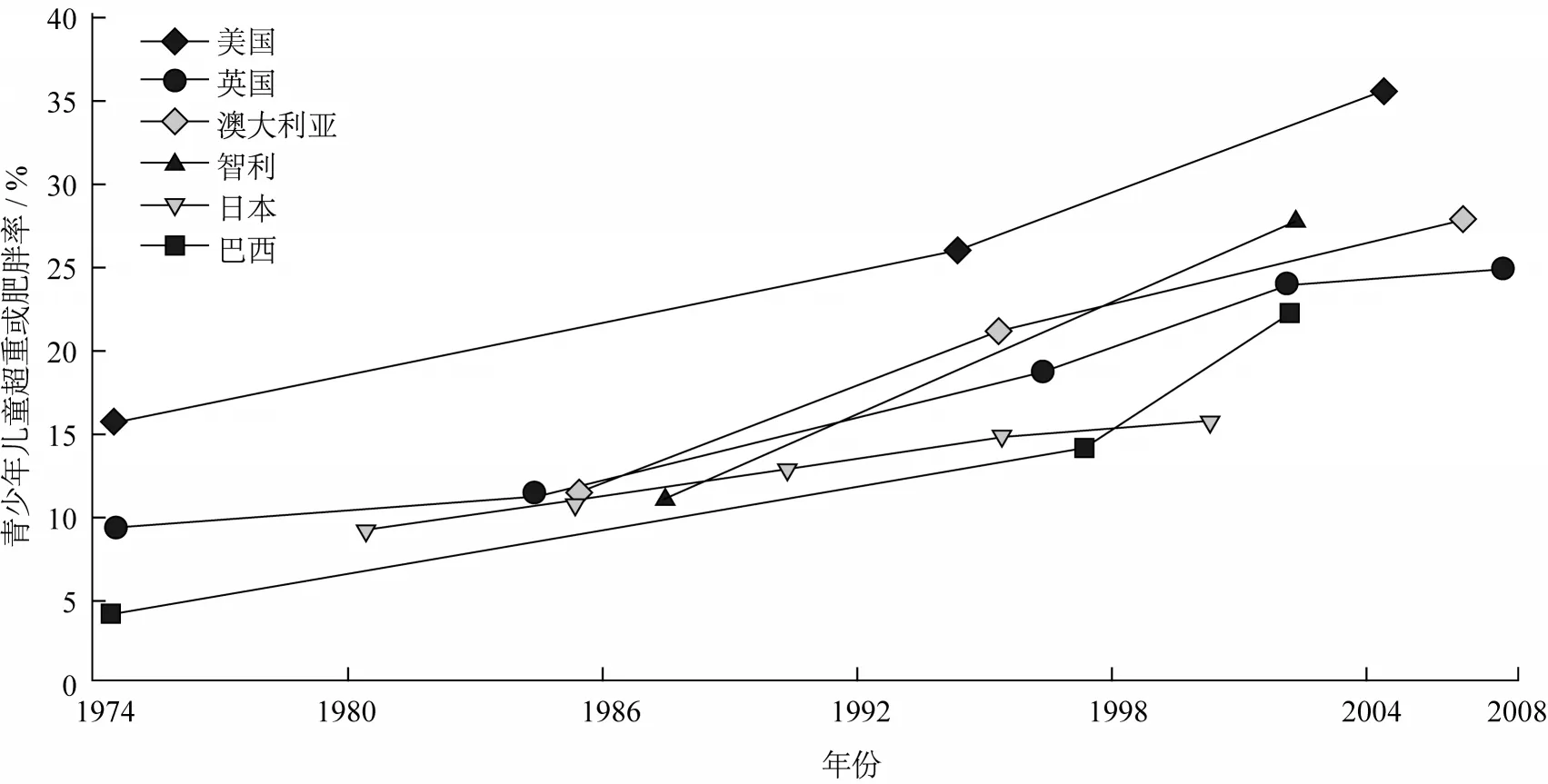

1.1 儿童青少年超重与肥胖的流行现象截至2013年,世界卫生组织(WHO)统计数据显示[1],在新兴经济体国家,儿童超重和肥胖的增长率高出发达国家30%以上,一些发达国家儿童青少年的超重与肥胖率已经超过25%,如图1所示[7]。

图11974—2008年部分国家儿童青少年超重或肥胖的发展趋势[7]Figure 1 The prevalence of children overweight and obesity in some countries from 1974-2008

过去25年里,美国儿童青少年严重肥胖的比例增长了3倍[8]。2011—2014年美国儿童青少年肥胖的比例(流行率)为17.0%,其中学龄儿童(6~11岁)和青少年(12~19岁)分别为17.5%、20.5%[9];此外,美国农村儿童肥胖率要高于城市儿童,达到26%[10]。澳大利亚青少年超重的比例从最初的20%增加到33%,肥胖的比例由3.6%增加到6.7%[11]。

在1985年前后,我国还未出现肥胖流行,2000年前后大城市开始全面进入肥胖流行期,虽然中国儿童青少年总体上处于肥胖流行早期,但增势迅猛[12]。目前,在北京、上海、广州、天津等大城市2~18岁儿童青少年超重与肥胖的情势严峻,尤其是北京和上海有近1/5的儿童青少年超重或肥胖,居国内最高水平[13-16]。我国内地城市西安,2004年11~17岁青少年超重与肥胖的比例分别达到11.2%和6.2%[17],且近20年来西安儿童青少年肥胖发病率增加了1倍[18]。在江苏、浙江等经济发达省份,儿童青少年超重与肥胖的比例也在持续增长,其中,苏北地区和其他乡村地区的小学生群体增长迅速[19],浙江省儿童青少年超重与肥胖的检出率超过了全国平均水平[20]。我国少数民族儿童青少年的超重与肥胖问题同样不容忽视。例如:新疆和田地区维吾尔族在校中小学生的超重比例为11.14%,肥胖比例为5.61%[21];宁夏回族自治区2005年回族学生超重与肥胖的比例分别为4.6%和1.5%,到了2014年回族学生超重比例增加了5.9%,肥胖比例增加了 3.2%[22];云南省白族、傣族、哈尼族、傈僳族、纳西族和佤族这6个民族中,8~18岁中小学生的超重与肥胖检出率约为11.38%[23]。总体而言,虽然我国儿童青少年超重与肥胖检出率存在地域性差异,华北、东北地区最高,分别高达27.9%和27.0%,西南、华南地区较低,分别为13.4%和12.9%[24];但是,北京大学公共卫生学院和联合国儿童基金会2017年5月发布的首部《中国儿童肥胖报告》显示,我国儿童青少年肥胖比例总体仍然在不断攀升,需要整个社会的高度重视。

儿童青少年超重与肥胖的流行已经成为一个全球性社会问题,特别是目前的生活环境下,如热量过多摄入、身体活动不足、工业化食品泛滥等情况下,更需要全球的行动与领导来帮助各国采取有效的干预措施[25]。

1.2 儿童青少年超重与肥胖流行的主要成因肥胖作为一种病态体质,其本质特征是能量摄入与消耗不平衡导致的体内脂肪过度积累[26]。儿童青少年肥胖主要有3种类型,即比较少见的单基因性综合征肥胖、单基因性非综合征肥胖、常见的一般性肥胖[27]。肥胖个体不仅表现出肥胖的易感性差异,而且脂肪分布还受到遗传基因的支配,暗示了遗传风险因素的存在[28]。因此,儿童青少年超重与肥胖除了个别病理因素所致之外,主要成因可能包括遗传、基因变异、进化等生物学因素,而且可能还受到诸如饮食行为、身体活动、居住环境、经济条件等社会环境因素的影响。

1.2.1 主要生物学解释

(1)遗传基因的影响。高体脂或高体质量指数(BMI)值呈现出家族性聚集,被认为是基因遗传的结果,其肥胖的显型基因遗传度约为25%~40%[29],如腰臀围比作为一个重要的替代性指标,其遗传性高达60%。目前,人类全基因组研究已经确定了至少52个基因位点与肥胖特征关系密切。研究人员筛查了123865人的280万个单核苷酸多态性(SNP),发现18个与BMI有关的新基因点,包括GPRC5B附近的一个拷贝数变异[30]。其中,多数基因位点与成年人BMI有关,并与脂肪分布有重要联系,部分基因位点也在肥胖的青少年人群中发挥作用,如TBX 15、HOXC 13、RSPO 3以及CPEB 4等发育基因的多态性[31]。由于较少的环境暴露和较高的遗传性估计值,儿童青少年人群中发现的新基因位点,可能与成年人阶段具有不同的作用方式[32-33]。尽管每一个新基因位点的发现都能促进对体质量变化调解机制的进一步认识,但目前还不能因此而滥用遗传性肥胖的风险评估,否则可能唤起青少年行为和心理的不良变化。

(2)基因变异的作用。对于严重的早发性肥胖,基因的影响具有关键性和决定性作用,而且更容易产生不利的临床后果[34]。基因对体质量的影响也可能由不同类型的变体调控,包括变异频率与变异对基因表型的影响,严重肥胖就有可能与部分罕见的变异相关。在超过5%的肥胖人口中,有少数等位基因频率(MAF)被发现存在变异,不过一些是很难发现的基因频率[35-36]。近年来,表观基因变异对肥胖作用的研究已取得了长足的发展,如260-氨基酸单程跨膜(Tm)蛋白质(BAMBI)的基因突变在肥胖人群中被发现[37],18个突变中的5个导致了非同义氨基酸变化,这些变化是肥胖人群中首次发现BAMBI的错义突变。在发育关键期的风险暴露也可能影响表观基因印记的正常表达,并导致肥胖。如果通过胚胎期的环境暴露或后期的生活方式转变,一些表观基因标记能够被改变,将为出生以后干预和改变不利的表观基因提供依据[38]。总之,人类的全基因组研究已经大大加快了常见遗传易感变异的探索步伐,并发现40多个基因变异与肥胖和脂肪有关联[39]。

(3)节俭基因的影响。肥胖流行的原因,还可能是由于人类当前的生活环境与已经进化选择的基因不相适应所致。“节俭基因(thrifty genotype)”的观点认为,在人类的生物进化历程中为了生存需要,已经发展了有利于脂肪储存的自然选择能力[40],以至于人类在以捕猎为生的200万年里,通过遗传基因的漂变,逐渐进化成人类的肥胖易感基因[41]。“节俭基因”的假说后来被拓展为“节俭表现型”(thrifty phenotype)理论,即营养不良的胎儿为生存的需要而获得的一种代谢性系统改变,以应对不利的环境条件(但这种当下的适应性改变或许不适合未来的生活条件)。从上述2种理论假设不难发现,过去那些能够储存额外能量并有效利用的个体更容易生存,但这些观点要么有些模糊,要么是一种直观逻辑概念。于是,研究人员企图在3个方面进一步探寻节俭基因,即母亲遗传的线粒体基因、解偶联蛋白、载脂蛋白e4,它们被认为在脂蛋白与胆固醇代谢中有节俭作用[42]。研究人员用缺少μ阿片受体基因(μ-opioid receptor gene)的成年雄性老鼠进行实验研究,发现这个基因的代谢功能与“节俭基因”的特性确实比较类似[43]。此外,虽然瘦素(瘦蛋白,即leptin)具有抑制肥胖的功能作用,但仍然保留着对饥饿条件的应答功能[44]。

随着科技、经济、社会的不断发展,人类进化中保留的能量节省基因可能将不利于人的健康,并导致肥胖的流行,甚至糖尿病的高发。总之,虽然生物学因素作为目前肥胖流行的重要诱因不容否认,但肥胖的生物易感性本身需要通过行为表观才能实现。所以,研究人员仍然需要努力研究人类过量摄入热量与久坐少动的行为所引发的超重与肥胖。

1.2.2 致胖环境因素尽管遗传因素对人的健康至关重要,但其仅仅是这个复杂问题的一小部分,肥胖相关的行为表现不仅受到难以逆转的生物学因素影响,还受到外在的、可变的社会环境条件影响[45],如饮食习惯、身体活动、居住环境、经济条件等致胖环境因素影响。致胖环境(obesogenic environment)是指放纵人们不从事或少从事体力活动以及对不健康的食品选择从而助长人口肥胖发展的环境[46]。过分强调遗传因素对肥胖的影响会转移人们的注意力,容易忽视影响肥胖的其他方面[47]。

(1)饮食行为因素。虽然基因遗传对个体的肥胖发展倾向有一定影响,但不健康的生活方式也是重要的致胖环境因素,如过量饮食[48-49]、不吃早餐[50]、饮用含糖饮料[51-52]等行为。有研究认为,超市或外卖的方便性也是导致超重与肥胖流行的重要环境因素之一[53]。因为周围的饮食商店与餐馆情况影响人们的食物选择,尤其是1 km以内的速食店数量,成为肥胖人口比例增高的重要因素[54-55]。与周围没有快餐店的家庭相比,如果附近有5家以上快餐店,青少年及其父母有30%以上可能经常去吃快餐。除了快餐店数量是青少年体质量增加的罪魁祸首之一,食物价格的下降也会导致人们体质量的不断增加[56]。因此不难理解,为什么在低收入国家,易受肥胖影响的人群是比较富裕的、生活在城市里的中年人(尤其是女性),而发达国家的低收入人群更易于肥胖[7]。总而言之,大多数国家的肥胖流行现象,的确与全球食物供应系统的变化有关联。

(2)日常身体活动因素。从全球范围看,很多国家的青少年日常身体活动状况都不容乐观,每天中等以上强度身体活动低于1 h的人数比例高达80.3%,其中女孩子的比例更高[57]。美国只有不到20%的12~17岁青少年符合身体活动指南推荐的活动量标准[58]。中国青少年课外体育锻炼在1 h以上的比例偏低,仅为21.8%,其中小学生表现较好(27.4%)、初中生次之(20.1%)、高中生最差(11.9%)[59]。国内外儿童青少年比较相似,看电视、玩电子游戏和手机等屏前久坐行为非常普遍[60-62]。

人们日常工作生活中的能量消耗节省化成为发展趋势,如在过去的50年里,美国人与职业相关的身体活动能量消耗已经减少了418.6 J/d(100 cal/d),而能量消耗的减少会导致体质量增加[63]。所以,增加日常身体活动的能量消耗有助于防治儿童青少年超重与肥胖。研究还发现,如果在儿童青少年时期保持积极的身体活动,将有助于预防青年时期的肥胖发展。为了取得较好的健康促进效果,在校的青少年学生每天应当完成60 min以上中等到剧烈程度的身体活动[64]。有规律地参加身体活动(包括体育锻炼)是一个动态的变化过程,其中愿意从事与坚持运动是至关重要的。

(3)社会经济与文化因素。由于社会经济和科学技术的不断发展,能量的消费价格不断降低,而身体活动的成本不断提高。即一方面是在供给侧的生产技术发展,使得食物供应丰富的同时降低了食品价格,另一方面是在需求侧有更多的久坐生活或工作方式,如要增加日常能量消耗还需要额外的付出[65]。目前,由于全球的城市化发展快速,导致如居住小区规模、运动设施数量、街道交叉路口密度等建成环境[66-67]已成为影响儿童青少年日常身体活动的重要制约因素,一定程度上助长了儿童青少年肥胖的流行。此外,影响青春期少年健康的重要因素还包括结构性社会经济因素,如国家财富、家庭收入、受教育机会等[68]。

社会文化传统对青少年的身体健康也会带来潜在影响。在我国的传统观念中,人们习惯用胖作为评价孩子是否健康的标准,误以为胖是健康的标志,以至于我国高收入家庭的儿童更容易超重,其次为中等收入家庭,最后是低收入家庭[69]。而在发达国家,高收入家庭中父母文化水平较高,健康意识较强,更讲究健康的生活方式,所以超重或肥胖的孩子往往来自低收入家庭[70]。因此,社会经济文化因素对制定肥胖干预策略或政策非常重要。

(4)人际关系因素。虽然肥胖的流行与人们生活的个体环境有关,但共同生活的小世界可能导致社会网络的同群效应,即发生群体成员间的肥胖人际传染。研究人员对3~18岁中国儿童青少年的超重与肥胖现象进行研究后发现,确实存在同群效应现象[71]。即儿童青少年超重与肥胖的蔓延与个人交往的同伴密切相关[72]。在儿童青少年的人际关系网络中,BMI超标和身体超重情况不仅影响自己的身体状况,也会影响同伴的身体状况,甚至同伴过去的减重经验也会对自己青春期和成年早期产生持久性的影响[73]。减重效果不仅与同伴的体质量状态有关,而且与同伴的多少有关,朋友越少越会促其过量饮食,继而朋友同伴会变得更少[74]。研究还发现,2/3在校学生的友谊网络关系中,同性朋友之间一般存在类似的体育活动[75]。此外,与正常体质量的儿童青少年相比,超重者有2倍的可能性结交超重的朋友,而且更加趋向于将他人作为朋友,却不被别人当作朋友[76]。超重的儿童青少年难以获得小圈子成员伙伴的更多支持,却容易得到小集团成员的负面评价(即肥胖的污名化现象),这对肥胖个体的心理与医疗会产生重要影响[77]。

总之,肥胖现象可能会发生人际间传染[78],即如果某人的朋友体质量增加了,则自己的体质量也可能发生相应的变化,即使相距很远也不会减弱这种影响,甚至不会随着距离的增加而衰退。因此,在某些条件下,肥胖干预应该选择社会网络中最有影响的目标人群或者个体开展[79],这将会起到事半功倍的效果。

1.3 超重与肥胖导致健康危害及社会经济负担研究显示,超重与肥胖会影响儿童青少年的运动素质能力[80],如超重者的最大摄氧量水平、心率储备、握力、坐位体前屈、立定跳远等指标均明显低于体质量正常者[81]。儿童青少年肥胖还对其身体健康、社会适应、情感、自尊等方面产生很大的负面影响[45,82]。

与体质量正常的儿童青少年相比,超重与肥胖者的收缩压、舒张压、脉搏等均较高[83]。此外,约有42.8%的肥胖中学生低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)处于异常范围[84]。儿童青少年肥胖还可能够诱导骨髓腔内异位脂肪细胞积聚,损害骨细胞和造血干细胞的再生功能[85],以至影响儿童青少年的生长发育。如果是出生时体质量较大的婴儿,今后更容易患2型糖尿病[86-87]。

此外,肥胖还可能导致社会适应方面的心理障碍。与1961年相比,儿童青少年对健康和肥胖同伴之间的喜欢差异扩大了40.8%,说明对肥胖同伴的歧视程度明显增加[88]。甚至受歧视(或被污名化)是肥胖儿童青少年常见的经历体会,肥胖程度愈严重,经历过的歧视就越多,这使得肥胖儿童青少年可能伴随着更多的心理压力[89]。或许是人们对肥胖者的歧视,或许是因为肥胖本身的健康危害,肥胖儿童青少年将来就业时也可能受到不利影响[90]。

由于儿童青少年超重与肥胖的流行,未来实施健康管理的社会经济负担不容忽视。有关研究认为,如果美国能够保持2010年的人口肥胖水平,到2030年至少可节省医疗费用5495亿美元[91]。否则,按照当前的肥胖发展趋势,到2030年时美国和英国可能会增加600万~850万的糖尿病患者,570万~730万的心脏病与中风患者,49.2万~66.9万的癌症患者,以及260万~550万的人放弃一定质量的生活,且预计每年将分别增加医疗花费48亿~66亿美元和19亿~20亿英镑[92]。英国2004年的肥胖治疗服务费就高达500万英镑,相关慢性疾病的医疗费用则高达10亿英镑,如果算上各种误工费、劳动力丧失、机能辅助、提前退休金支付,以及社区相关设施建设等间接费用,可能比直接费用要高很多[93]。另外,英国基础医疗数据显示,BMI处在20~21 kg/m2的理想体质量者,每年所需的总医疗费用是BMI为40 kg/m2的肥胖者的一半[94]。

不仅如此,体质量的增加还会导致交通过程中温室气体排放、食品加工的生命循环过程排放、大量有机废物的甲烷排放等的增加,不利于生态环境的可持续发展。总之,超重与肥胖不仅对个体的健康带来许多不良后果,还会产生较大的社会经济负担问题,因此,不仅需要注重经济政策手段的干预措施,还需要注意这些措施对不同人群带来的资源可获得性与健康效应最大化[95]。

2 儿童青少年超重与肥胖防治的社会网络理论

2.1 社会网络与健康的关系社会网络即是人、组织、政治实体(国家或民族)之间的联系[96]。一个多世纪以来,社会科学家经常使用“社会网络”隐喻表示不同尺度上的各种复杂社会关系。目前,在社会科学领域最强有力的观点之一就是认为个人已嵌入庞杂的社会关系和交互网中,就好像自柏拉图时代的社会哲学提出社会秩序问题一样,社会网络理论将为各种各样的社会现象给出合理的解释[97]。

对于健康问题而言,因为社会网络的存在可能意味着人们的健康是相互依存的,并成为超越传统意义上的病人、医生、决策者、研究者所关心的事件[98]。如果一个人生活在关系更紧密、附近有更多朋友的社会网络环境中,将会表现出更高水平的蔬菜消费和体育活动,以及较低水平的久坐少动行为,并拥有更健康的生活方式[99]。不仅如此,一个人的疾病、伤残等卫生医疗消费甚至死亡事件,可能与其关系密切的交往者有很大联系,也有可能存在一个非生物学的疾病传播途径。例如,在大学生朋友圈里,朋友的体质状况可以影响其自身的体质水平,甚至影响自身能否达到体质标准要求[100]。有关研究指出,肥胖不仅可以人际传播,还存在一个“同群效应”现象[101]。这说明肥胖的传播与社会网络现象有联系,同群个体的态度与行为会影响肥胖者的健康状况,并可以通过社会网络的机制产生影响[71]。在肥胖者聚集明显的社会网络中,如果朋友在相应的时间段内变胖了,则自身变胖的概率将增加57%[102]。因此,社会网络理论认为群体干预更具优势,甚至在某些条件下选择社会网络中最有影响的干预目标群体或个体更显重要[103],这将有助于提高干预策略的社会成本效益水平。

2.2 社会网络对儿童青少年超重与肥胖的影响如果一个大学生有更多的朋友,不仅可以降低吸烟率,还可以提高身心健康水平。多一个朋友,个体的健康水平均值将会增加6.6%,即通过朋友互动可以积累有利于健康的社会资本[104]。一般而言,超重与肥胖青年可能拥有超重的伴侣或亲密朋友,也更有可能存在较多超重的临时性朋友与家庭成员(P<0.05);在那些超重或肥胖的青年当中,如果有更多朋友打算减重,则自身也会有更强烈的减重动机(r=0.20、P=0.02)[105]。而若与较瘦的、体质量较轻的朋友相处,则有助于减去更多的体质量[106]。在社交网络中,不同体质量个体的分布通常是“集群”式的,以至于同伴的体质量状态和健康饮食的主观规范非常重要,能够影响肥胖儿童青少年的减重治疗结果[107]。可研究发现,虽然在校学生都有更大、更多的互动以及更多的朋友关系网络,但女孩通常表现出较少的社会参与和更多的社会隔离[79],这需要引起注意。

此外,如果子女与最近离婚的母亲一起生活,或者与单亲父母生活超过2年,则超重或者肥胖的风险增大;如果父母重新组成一个完整家庭,子女将有更加健康的BMI发展趋向[108]。学前儿童的肥胖干预研究也发现,与孩子体型类似的母亲更趋向于建立朋友关系,但父母往往不能意识到孩子的超重现象[109]。即家庭和谐以及健康的父母人际关系网络对孩子的健康也非常重要。儿童青少年时期,是个人形成理想的体格偏好和建立自己的体质量目标的重要阶段,如果能建立一个积极的社会网络关系,则有助于减缓肥胖现象的流行与传播。

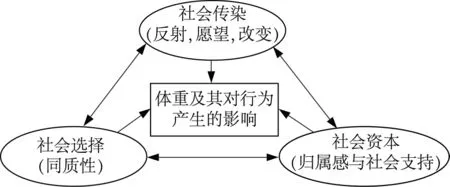

2.3 防治儿童青少年超重与肥胖流行的社会网络机制及方法手段一个群体的社交网络往往是相似的,若没有相似性的个体存在,网络连接经常会很快消失,社会空间里的局部位置将会重新建立与形成[110]。社会网络中的交往活动趋向于彼此之间的相近性(即同质性),这有助于增加二元水平的相互影响。尽管同质性选择机制为社会交往提供了重要基础前提,但其在不同类型社会网络结构中对行为传播的影响不尽相同[111]。Powell等[112]认为,社会网络与体质量变化存在3个相互联系的作用过程(图2):①社会传染(social contagion),即人们居于其中的社会网络关系会不断影响自身的体质量,或体质量会反过来影响自身的行为;②社会资本(social capital),即通过来自于社会网络的归属感与支持,会影响自身的体质量,或体质量会影响自身的行为;③社会选择(social selection),即个体的社会网络发展可能受限于个人的体质量状况。也就是说,个体的体质量可能由其所在的社会网络来形塑,就是影射其关系网络中重要他者的行为,这常见于朋友和家庭网络、同伴网络以及拥有共同文化的群体组织网络。

图2 社会网络对人体超重或肥胖的影响作用机制Figure 2 Social processes influencing the development of overweight and obesity

有时通过社会网络能够形成关于身体形态的价值观念与标准规范,并趋向于对社会网络中他者身体形态的价值追随。个人超重或肥胖的发展还可以通过归属感发挥作用,即特定群体的归属感影响自身的体质量状态进而影响其行为。总之,网络关系中的社会纽带不仅可以引导个体从事有利于他人健康的行为,还可以促进自身的健康行为[113]。

此外,社会网络分析是一种特别适合描述、探索和理解健康结构关系的研究方法,是一种有效的方法论工具和理论范式,适用于公共卫生等社会性问题研究。在公共卫生领域,社会网络分析常用于疾病传播研究,帮助研究人员理解社会网络如何影响家庭成员、朋友、卫生专业人员和社区组织之间的健康交流[114]。目前,有多款软件可以用于社会网络分析(如UCINET、Pajek、ERGM、SIENA、Stata、SAS等),这些软件能够可视化地绘制和测量一个复杂的社会网络模型中各要素间的关系。在过去10年中,尽管社会网络分析在健康研究领域中的应用不断扩大,但主要还是用于药物和酒精滥用、吸烟以及其他传染性疾病风险的行为研究方面。而随着儿童青少年超重与肥胖流行趋势的发展,研究肥胖流行这一复杂的社会问题也是未来社会网络分析的重要应用之一,并将有助于进一步探索肥胖干预的有效措施[115]。

如果利用社交网络的杠杆作用进行干预,可以加速行为转变、提高组织效率、促进社会变革等[116]。为此,在未来的儿童青少年肥胖研究中,首先应该通过网络分析识别最危险的个体及其行为带来的健康风险;其次是开展更广泛的社会情景因素研究,探索影响社会关系的生成和质量,以及通过社会关系影响健康的过程;最后是研究方法论的选择,包括更加重视前瞻性调查设计和相应的纵向分析,社会关系的多元信息收集,以及质性的数据分析[107]。总之,通过社会网络分析方法的应用,采取那些具有成本效益的干预措施,可以关注整个人群以及他们之间的联系特征,让干预行动惠及更大的人口群体。这不仅有助于减少儿童青少年的肥胖现象以及与肥胖相关的发病率和死亡率,还可以进一步降低未来的相关医疗成本。

2.4 儿童青少年超重与肥胖流行的社会网络干预策略目前有关研究指出,不管多大年龄组的儿童青少年,其超重与肥胖流行的干预效果都很一般,而且干预研究项目很少开展重复试验。许多干预实验研究还缺乏理论依据,甚至一些干预研究理论基础也不正确、不成熟或不清楚[117]。虽然在过去的几十年里,基于群体水平的身体活动和健康饮食干预与促进研究已经有一些报道,但很少有从社会网络视角进行设计或分析研究。儿童青少年在共同的学校情景或共同的生活环境下,同伴的行为可能直接或间接地影响自身的体质量管理,并采取相似的肥胖风险行为方式,最终影响自身的体质量变化。社会网络与肥胖流行之间的主要联系可解释为个体的趋同性选择,即个体经常选择与自身有类似体型的同伴作为朋友。社会交往和体质量状态的规范性信仰能够影响儿童青少年的体质量控制意愿,如要采取针对性的干预措施,则应强调社会支持在肥胖治疗与预防的重要性[106]。

社会网络干预就是有目的、有计划地通过社会网络影响和加速个体行为改变,在个体、社区、组织、人群等层面获得理想的结果。在儿童青少年肥胖预防干预与防治管理过程中,基于人口群体或特定对象的网络干预具有可接受的成本效益[118]。例如,在诊断身体素质下降的原因与干预策略时,通过改善那些体质较差个体的健康行为习惯是更加有效的,且可以通过人际网络的乘数效应影响更多个体的体质健康[119]。但是,合适的网络干预选择依赖于数据可用性、被研究行为及相关社会情景,如何利用这些网络信息来加速个体行为的改变,有研究人员提出利用网络数据发展有计划的改变策略。这些策略主要包括:①添加或删除网络节点;②添加或删除网络链接;③重组现有的网络链接。鉴于此,对已有网络位置可以有选择地增加节点,新的个体被添加后能够连接那些已经断开或连接松散的组织群体;而删除节点后网络连接被重新组织,可以通过提高效率或改善性能以完成特定的干预目标。

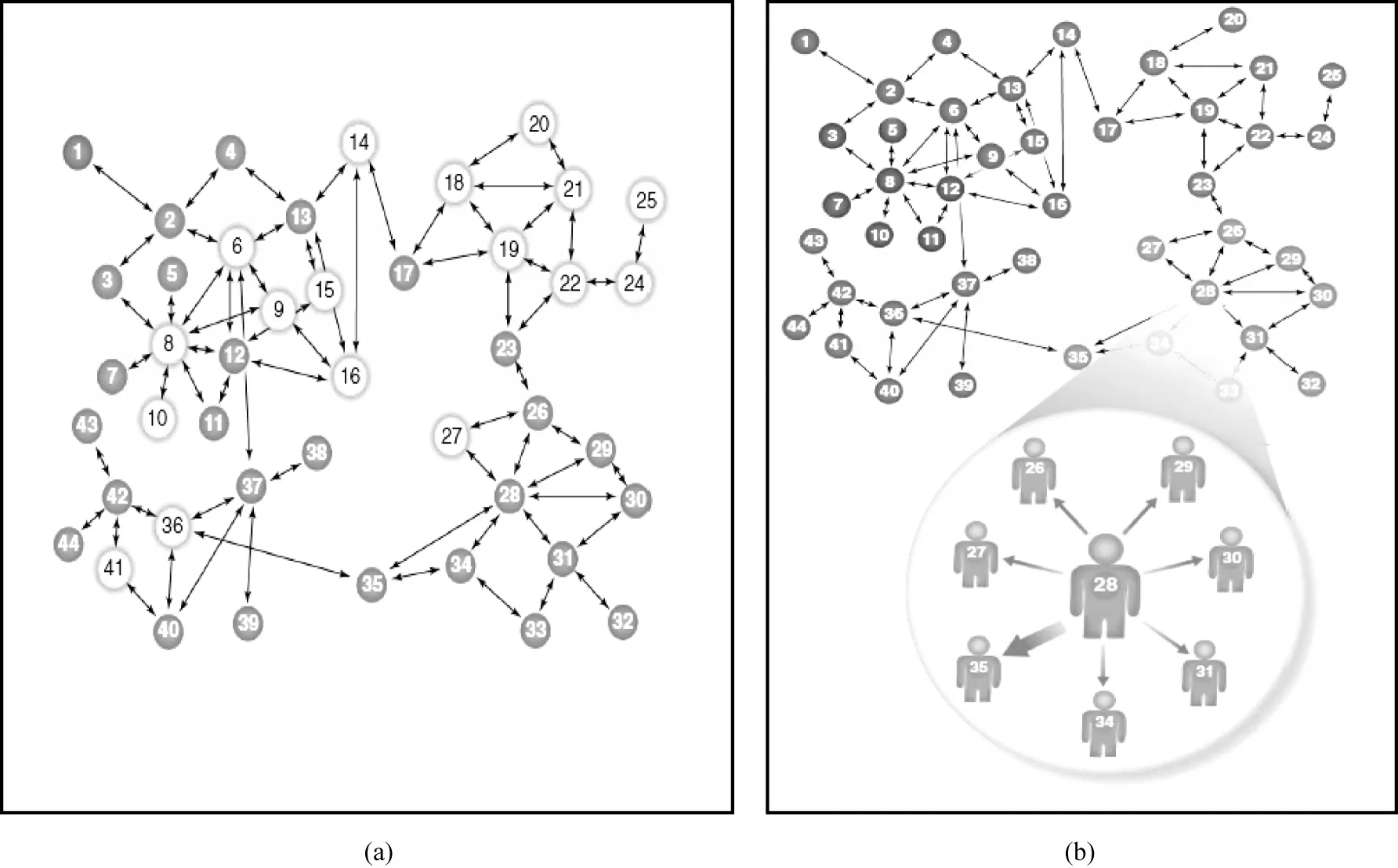

如图3(a)所示[116],假设在一个忽略网络动态性的静态网络中,深色圆圈表示接受干预者节点,白色圆圈表示不接受干预者节点,通过相关软件(如UCINET软件)计算,可以发现节点6、22、28与36是最适合传播一个行为的被选对象,而节点13、23、35与37则是阻断某一行为传播的最佳选择。即改变行为时选择的关键节点非常重要,应找出那些最优的网络节点[120]。因此,为了改变网络并提高网络干预效率,首先基于网络特征识别个体特征,寻找网络中的关键节点;其次应进行网络分割,分割为相互排斥或者独立的网络群组,如图3(b)所示;然后进行诱导与干预,每个网络群组都有1个核心人物,能够影响群组里的其他成员。如图3(b)中的网络节点28(关键人物),可以直接影响与其接触的个体,而且其影响力也被传递到那些与核心人物有间接联系的成员,并通过网络干预的激励措施,使积极的影响力在成员之间发生新的相互作用。

图3 解释干预技巧的假设网络结构Figure 3 Hypothetical network used to illustrate intervention techniques

虽然在这些“小世界网络”的最大化连接和组合中,可以连接不同属性特征的个体,但选择一个合适的网络干预取决于许多因素,包括可用的网络数据类型和特征、需要改变的行为类型、环境或情景条件。当干预被采纳的障碍来自于技术或创新难度时,建议性网络应适用于干预措施;相反,当障碍来自于文化因素时,讨论性网络可能更合用于干预措施。

总之,网络干预应根据不同类型的网络特征,使用不同的网络数据。此外,行为的流行情况也会影响干预手段的选择,在高流行水平(流行率大于75%)时,网络干预措施可以通过发现那些干预不接受者的个体或他们所处的网络位置进行干预手段选择,然而反对行为干预或对行为干预敏感者会经常受到很多网络以外因素的影响。虽然如何使用网络加速行为改变和改善组织表现的科学研究仍处于起步阶段,但信息技术的发展正在不断增强网络干预的应用,这使决策者能有效识别网络关键节点和网络组织群体,以增强社会网络干预的有效性[116]。

3 结束语

我国儿童青少年超重与肥胖的流行已成为一个社会性难题,并且目前还没有明显改观的迹象。儿童青少年超重与肥胖流行除了生物学因素影响之外,还受到了社会生态环境因素的影响。儿童青少年超重与肥胖会导致不良的健康后果,也会带来各种社会经济问题,应引起社会各界的广泛关注与重视。

人与人之间是相互关联的,其健康往往也是相互关联的。社会网络与肥胖流行之间的相互关系可被解释为个体交往的趋同性选择,即个体会经常选择与自身有类似体型的同伴作为朋友。对于儿童青少年而言,如果不能有效阻断这种行为传播路径,各种社会因素将助推这些群体发展成为肥胖人群。从社会网络理论的角度出发,针对群体中那些人缘好的、具有领导力的关键个体进行干预,可能会取得事半功倍的干预效果。

目前,依据社会网络理论方法实施的超重与肥胖干预研究仍然较少,也很少有实质性的研究来解释社会网络如何干预儿童青少年超重与肥胖的流行。因此,需要开展更多的相关研究,以便有效地利用社会网络的作用机制解决个体甚至群体的膳食、体质量以及身体活动行为等问题。