诺贝尔自然科学奖与科学发现

陈 其 荣

(复旦大学 哲学学院,上海200433)

科学发现,特别是重大的科学发现,是一件激动人心而又令人陶醉的事情。科学巨匠爱因斯坦将它誉为“思想领域中最高的音乐神韵”。[1]23以科学哲学考之,科学发现在根本上是人类的一种复杂的科学实践活动,因而自1958年N.R.汉森发表《发现的模式》一书以来,一直是科学哲学探讨的颇有旨趣的主题。它具有丰富的内涵,涉及科学发现的本质,是否存在科学发现的逻辑,科学发现遵循怎样的模式,发现与证明(辩护)的关系,科学发现的机制与多重发现、多重发现与优先权之争等问题。

诺贝尔自然科学奖授予在物理学、化学、生理学或医学领域做出最重大发现或发明的人。在本文中,我们以诺贝尔自然科学奖获奖成果的科学发现作为研究对象,以详实可靠的原始文献和一手资料为依据,运用统计分析、案例分析等研究方法,揭示科学发现的性质、特征、模式与机制,彰显鲜活的科学精神、科学思想与科学方法,读者可以从中饶有趣味地感悟诺贝尔奖级的科学发现是人类怎样的一种探索活动,它们又是怎样产生的以及做出重大发现或发明的获奖人所具有的特质与品格。

一、诺贝尔自然科学奖获奖成果是发现的还是发明的?

为了更好地理解科学发现的本质,我们首先通过对“发现”与“发明”的概念解析来回答诺贝尔自然科学奖的获奖成果是发现的还是发明的这样一个问题。

(一)常识中的“发现”与“发明”的概念

在西文中,“发现”一词的语义是“使原来隐蔽着的东西显现出来”;而“发明”一词则意味着“想出、设计出或制作出某种新事物、新过程”。

在中文里,“发现”意指“经过探索、研究,揭示事物的存在或规律”;“发明”则意指“创制新的事物,首创新的制作方法”。

由此可知,中西文对“发现”与“发明”这两个词语意义的理解大体上是一致的:第一,都认为“发现”与“发明”是人类的一种探索性活动,并且这种活动必定产生确定的结果;第二,认为两者所产生的结果的性质是不同的,其区别在于作为“发现”的“探索性活动”的结果,在这种活动之前是存在的,它是对已存事物的“解蔽”或“显现”,而作为“发明”的“探索性活动”的结果,在此种活动之前是不存在的,它是创造新的东西。即是说,如果某一对象产生于“发现”,那么就意味着这一对象在“发现”活动之前就已经存在于自然界或人类社会;如果某一对象产生于“发明”,那么就意味着这一对象在“发明”活动之前是不存在于自然界或人类社会的。

显然,上述对于“发现”与“发明”的理解是适合于日常生活的。于是在这种语境下,人们将1901年诺贝尔物理学奖得主W.C.伦琴的获奖成果称为“X射线的发现”,将1935年诺贝尔物理学奖得主J.查德威克的获奖成果称为“中子的发现”,将1974年诺贝尔物理学奖得主A.休伊什的获奖成果称作“脉冲星的发现”,将1944年诺贝尔化学奖得主O.哈恩的获奖成果称作“重核裂变的发现”,将1951年诺贝尔化学奖得主E .M.麦克米伦和G.T.西博格的获奖成果称作“超铀元素的发现”,将2011年诺贝尔化学奖得主D.谢赫特曼的获奖成果称作“准晶体的发现”,将1993年诺贝尔生理学或医学奖得主R.J.罗伯茨和P.A.夏普的获奖成果称作“断裂基因的发现”,将2014年诺贝尔生理学或医学奖得主J.奥基夫、莫索尔夫妇的获奖成果称作“大脑定位系统的细胞的发现”,将2015年诺贝尔生理学或医学奖得主屠呦呦的获奖成果称作“青蒿素的发现”;而将1971年诺贝尔物理学奖得主D.伽柏的获奖成果称作“全息术的发明”,将2000年诺贝尔物理学奖得主J.S.基尔比的获奖成果称作“集成电路的发明”,将2014年诺贝尔物理学奖得主赤崎勇、天野浩、中村修二的获奖成果称作“高亮度蓝色发光二极管(LED)的发明”,将1960年诺贝尔化学奖得主W.F.利比的获奖成果称作“放射性碳14纪年测定法的发明”,将2016年诺贝尔化学奖得主B.L.费林加的获奖成果称作“分子机器的设计与发明”,将1979年诺贝尔生理学或医学奖得主G.N.豪斯菲尔德的获奖成果称作“X射线断层扫描仪(CT扫描仪)的发明”,将2003年诺贝尔生理学或医学奖得主P.C.劳特布尔和P.曼斯菲尔德的获奖成果称作“核磁共振成像技术(简称MRI)的发明”,将2010年诺贝尔生理学或医学奖得主R.G.爱德华兹的获奖成果称为“体外受精技术的发明”等等。无论是W.C.伦琴、J.查德威克、A.休伊什、O.哈恩、E.M.麦克米伦、G.T.西博格、D.谢赫特曼、R.J.罗伯茨、A.夏普、J.奥基夫、莫索尔夫妇、屠呦呦,还是D.伽柏、J.S.基尔比、赤崎勇、天野浩、中村修二、W.F.利比、B.L.费林加、G.N.豪斯菲尔德、P.C.劳特布尔、P.曼斯菲尔德、R.G.爱德华兹等人的“探索性活动”,都产生了确定的结果。X射线、中子、脉冲星、重核裂变、超铀元素、准晶体、断裂基因、大脑定位系统的细胞、青蒿素等在“发现”活动之前就已存在,它们是自然界固有的;而全息术、集成电路、高亮度蓝色发光二极管(LED)、放射性碳14测定法、分子机器、CT扫描仪、核磁共振成像技术、体外受精技术等在“发明”活动之前是不存在于自然界或人类社会的。所以,人们一般把科学上的新事实、新概念、新定律、新原理、新学说等的提出称作发现,而把技术上的新仪器、新工具、新流程等的提出称作发明,即有所谓“科学发现”与“技术发明”之说。

(二)广义的科学发现:包含发明在内的发现

早在1986年,邱仁宗在其发表于《自然辩证法研究》第1期的文章《论科学发现的模式》中就提出科学发现包括科学发明的看法。在笔者看来,科学发现作为人类之科学实践活动的主旋律,就其所蕴含的创造性或创新性意义而言,它与技术发明之间并没有绝对分明的界限。无论是科学事实的发现,还是科学理论的提出,都是包含了发明在内的发现。

在科学哲学中,科学事实和科学理论是科学认识论的两个基本范畴。众所周知,“事实”一词在日常生活中的意义是“真实”的事件、事故的意思。然而,在科学认识论中它是指被揭示出来的自然的客体、现象、事件、关系、属性、本质及规律的总称,所谓科学事实则是指由观察和实验获得的、经过鉴定的经验事实。在诺贝尔自然科学奖的获奖成果中,像前面提到的X射线的发现、中子的发现、脉冲星的发现、重核裂变的发现、超铀元素的发现、准晶体的发现、断裂基因的发现、大脑定位系统的细胞的发现、青蒿素的发现等,就属于科学事实的发现。科学事实不是裸露的,也不是被动地被发现的,而是借助于语言文字对自然的客体、现象、事件或过程的描述、陈述和判断,它“含有对现象、事件的新看法、描述方法、表现技术或推理规则等等的新语言体系的发现”,[2]只有将它纳入一定的理论体系中才能成为真正的科学发现。科学事实不是对观察到的事件的纯粹而又简单的叙述,而是建立在观察记录(数据、照片、曲线等)基础上的对观察到的现象的科学解释。而任何一种科学解释都是一种创造性的理解和发现。就以“脉冲星的发现”来说,早在1948年,A.休伊什在剑桥大学卡文迪许实验室攻读博士学位期间就开始运用星际闪烁技术观测射电源的强度起伏现象和致密成分,经过长达19年的艰辛探索与研究,终于在1967年发现了脉冲星,不仅通过分析其起伏信号得知是一系列强度不等的脉冲,精确测定了脉冲周期,而且根据致密星体振荡理论解释了辐射的脉冲性质,并提出“中子星”的新概念,提出了脉冲星是中子星的科学论断。可见,科学事实的发现体现了科学家在科学实践活动中的主观能动性和创造性。正是在这种意义上,我们可以说科学事实不只产生于发现,亦产生于发明。

相对于科学事实的发现,科学理论的发现是指科学家在科学实践活动中深入自然事物之深层结构,揭示其内在的规律性,进而提出的科学概念、科学定律、科学原理、科学学说等理论形式。在诺贝尔自然科学奖的获奖成果中,如A.爱因斯坦提出的“光量子”概念和光电效应定律(获1921年物理学奖)、L.V.P.R.德布罗意提出的“物质波理论”(获1929年物理学奖)、杨振宁和李政道提出的“弱相互作用中宇称不守恒原理”(获1957年物理学奖)、I.普利戈金创立的“耗散结构理论”(获1977年化学奖)、R.霍夫曼提出的“分子轨道对称守恒原理”(获1981年化学奖)、J.D.沃森和F.H.C.克里克建立的DNA双螺旋结构模型(获1962年生理学或医学奖)、E.B.刘易斯揭示的“早期胚胎发育中的遗传调控机理”(获1995年生理学或医学奖)、A.L.霍奇金和A.F.赫胥黎创立的“神经传导的离子学说”(获1963年生理学或医学奖)等,都属于科学理论的发现。

对于科学理论的发现是否包含发明在内的问题,A.爱因斯坦早就做出了肯定的回答。他说:“概念和基本原理都是人类理智的自由发明”,[1]446“一切概念,甚至那些最接近经验的概念,从逻辑观点看来,都是一些自由选择的约定”。[1]7K.R.波普尔也曾指出:“科学理论并不是观测的总汇,而是我们的发明——大胆提出来准备加以试探的猜想。”[3]C.G.亨普尔也强调:“科学假说和理论不是从观察事实引申出来,而是从为了说明观察事实而发明出来的。”[4]在我们看来,可以从下述两个方面来理解科学理论既是发现的又是发明的思想:一是理论与规律是相互联系又相互区别的两个概念。规律是自然界或人类社会固有的、本质的联系,表现为某种条件下的不变性;肯定自然界和人类社会以其固有的规律运动与发展,即肯定“规律”的存在及其可知性,是人类从事一切科学研究工作的基本信念。显然,规律具有不以人的意志为转移的客观性,人们只能利用它,而不能创造、发明它。但是,理论则不然。由科学语言、符号、公式表达出来的科学概念、科学定律、科学原理、科学学说等理论形式,是科学家的主观见之于客观规律的“反映”。这种“反映”不是简单的、直接的,而是一系列抽象的过程,需要科学家的创造性的思维活动。倘若没有这种创造,也绝不会有科学理论。科学概念、科学定律、科学原理、科学学说等理论形式所反映的客观内容是自然界中事物呈现的现象、过程及其本质和规律性,但作为一种思想体系,它并不预先存在于自然界和人类社会之中,而是科学家的创造与发明。二是从科学实践哲学的观点来看,科学是通过概念和理论来表现的,也是实践介入的。“自然之呈现,隶属于我们的实践的塑造,而不是隶属于事物的‘实在的’、非解释性的本性。”[5]科学并非只是一组确定的命题和定律,它总是包含理论形式和使用的情景,而这种情景本身则是具有实践性的。科学成果(包括科学事实和科学理论)是通过情景化的实践活动建构出来的,是富有创造性的发明。例如,对于1953年J.D.沃森和F.H.C.克里克建立的DNA双螺旋结构模型,分子生物学家和科学哲学家G.S.斯坦特就评论说:在J.D.沃森与F.H.C.克里克给DNA分子结构定义之前,“自然世界中过去没有,现在也依然没有DNA分子这一物。它是数代生物化学家经过长达一个世纪的努力所创造的抽象概念。这些生物化学家们关注自然现象,总结出这些现象中的特定集合,组成DNA分子。DNA双螺旋结构的确是被发现的,但在同等程度上也是一项创造发明。”[6]309科学发现与技术发明在创造性或创新性的本质上是统一的,它们既是被发现的,又是被发明的,是“发现”与“发明”的融合。

上述分析表明,科学发现本质上是人类的一种创造性或创新性的实践活动,人们应当摒弃将科学发现与技术发明截然二分的传统观念,确立一种广义的科学发现观,即把科学发现理解为包含发明在内的发现。

二、诺贝尔自然科学奖中的科学发现具有怎样的发现期?

我们转入这第二个话题,是要阐明科学发现作为人类一种复杂的创造性的实践活动,不是瞬间做出的,而是经历了一段或长或短的时间才完成的。其内容有二:一是提出并阐明“发现期”的概念;二是通过对作为诺贝尔自然科学奖获奖成果的科学发现的发现期的统计分析,揭示其具有的性质与特点。

(一)何谓科学发现的发现期

所谓科学发现的发现期,是指致力于某项科学发现从开始到完成的时间间隔期(通常以“年”为单位)。作为诺贝尔自然科学奖获奖成果的科学发现,其发现期即是指诺贝尔自然科学奖获得者从开始从事获奖研究工作到取得获奖成果所经过的一段时间间隔期。这段时间间隔期取决于两个时间节点:一是何时开始从事获奖研究工作;二是何时取得获奖成果。通常通过阅读有关文献资料,能够追溯获奖人开始致力于获奖研究工作的具体时间。需要说明的是如何判定获奖人在哪一年做出了诺贝尔奖级的科学发现。在科学共同体中,科学的规范要求科学家做出的任何一项科学发现,都必须首先公之于世。由于科学家写作的论文在学术期刊上发表,或在重大的学术会议上宣布自己的研究成果,就意味着得到科学同行的承认与评价,因而科学家一旦取得研究成果,总是尽快将他撰写的论文投寄到学术期刊上发表或在重大的学术会议上宣布。这样,学术期刊发表论文的日期或在学术会议上宣布的日期,便成为判定获奖人完成获奖成果的时间依据。

我们不妨考察一下部分诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖的获奖成果的发现期,以使读者对科学发现的发现期概念有一个更具体的认知。

法国物理学家L.V.P.R.德布罗意因“发现电子的波动性,提出物质波理论”而获得1929年诺贝尔物理学奖。他在1910年获得巴黎大学文学学士学位,受爱因斯坦的光量子理论启发,开始思考波与粒子的问题,为此转而研究理论物理学;1922年在该校攻读博士学位期间,他感悟到必须把长期以来在理论物理学中分别使用的波和粒子这两个概念统一起来,概括成某一种综合;1923年9月到10月之间,他在《法国科学院通报》上连续发表三篇题为《辐射——波与量子》《光学——光量子、衍射和干涉》《物理学——量子、气体运动理论和费尔马原理》的著名论文,提出并阐述了物质具有粒子和波的二象性思想,其发现期为13年。

荷兰物理学家M.J.G.韦尔特曼因“在非阿贝尔规范理论的重整化方法方面所作出的贡献”而获得1999年诺贝尔物理学奖。自1967年S.L.格拉肖、A.萨拉姆和S.温伯格提出“弱电统一理论”以来,他就一直致力于探究“弱电统一理论”是否可以用“重整化”消除其中的“无穷大”问题。1969年初,他招收了年轻的G.霍夫特为他的博士生,让其参与规范理论重整化的课题。G.霍夫特进行无质量杨-米尔斯理论可重整化的研究,他则把精力集中于维数调整方案上。1971—1972年,在《核物理》杂志上相继发表了题为《无质量杨-米尔斯场的重整化》《有质量的杨-米尔斯场可重整化的拉格朗日算子》《规范场理论的例子》《规范场理论的组合技巧》等论文,提出了非阿贝尔规范理论的重整化方法,阐明了弱电相互作用量子结构,其发现期为5年。

美国物理学家A.阿什金因“在激光物理领域的突破性发明”而获得2018年诺贝尔物理学奖。1952年获康奈尔大学核物理学博士学位后,他来到美国贝尔实验室工作;1967年由于对光捕捉分子产生兴趣,开始研究激光操纵微粒;1970年,描述了微米尺度透明球体的加速和俘获;1986年,发明了使用激光陷俘粒子的技术——光学镊子,并在《物理评论快报》上发表了这项研究成果,其发现期为19年。

加拿大籍德裔物理化学家G.赫茨贝格因“对分子的立体结构和电子结构,特别是对自由基的开拓性研究”而获1971年诺贝尔化学奖。早在1925年他攻读博士学位时就开始研究分子结构,1928年发表关于分子分光分析的论文,因此获得达姆斯达特工业大学物理学博士学位;1930年起借助于量子力学进行分子光谱实验,于1948年观察到双原子氢分子的四极红外吸收光谱,接着创立新的光谱分析法,通过测定自由基的吸收光谱来确定其电子结构;1956-1960年,成功地获得了甲基自由基CH3和双自由基碳烯CH2的吸收光谱,并确定了它们的电子结构和几何形状,一年后在《加拿大皇家学会》杂志上公布了这项研究成果,发现期长达36年之久。他在诺贝尔奖颁奖“讲演词”中动情地说:“此奖授予了一系列有关这方面的研究,这实际上也授予了我的整个科学生涯。”[7]

德国物理化学家S.W.赫尔因“开发超高分辨率荧光显微镜”而获得2014年诺贝尔化学奖。他从1990年取得物理学博士学位以来,就一直在寻找绕开衍射极限方法,致力于开发超高分辨率显微镜。一天,他在一本《量子化学》的著作中看到“受激辐射”这几个字,瞬间恍然大悟,萌生出一种解决这一难题的方法雏形。1994年,S.W.赫尔在发表的一篇论文中提出并阐述了实现超分辨率荧光显微镜的新技术——“受激辐射减损技术(Stimulated emission depletion, STED)”;2000年,他开发出了STED显微镜,其发现期为10年。

美国遗传学家T.H.摩尔根因“发现染色体在遗传中的作用”而获得1933年诺贝尔生理学或医学奖。1903年,他在实验胚胎学研究的基础上,开始致力于通过实验检验孟德尔遗传定律;1908年,他进行果蝇遗传实验,诱发果蝇突变;1910年,观察到一只雄性白眼果蝇变体,通过它与红眼雌性果蝇交配,发现了伴性性状是由雌蝇X-染色体上携带的遗传因子(基因)控制的,由此确立了伴性遗传的观念;之后,他又发现了位于同一染色体上的基因的连锁、交换和不分开等现象,提出了连锁交换定律,并推知基因以直线方式排列在染色体上;1915年,他在题为《孟德尔式遗传的机制》的著作中,比较系统地阐述了染色体遗传理论,其发现期为12年。

英国生殖医学家R.G.爱德华兹因“在人类试管受精技术上的开创性贡献”而获得2010年诺贝尔生理学或医学奖。1955年,他在爱丁堡大学获得博士学位时,了解到小鼠从卵母细胞成熟到胚胎发育的全过程,萌生了让人类卵子在体外成熟受精的想法;1958年,他在英国国立医学研究所开始致力于人类受精过程研究;1968年,与来自奥尔德姆的妇产科医生P.斯特普托一起在伯恩·霍尔诊所建立世界首个体外受精研究中心;1978年7月,接受了试管婴儿手术的一名女士在曼彻斯特奥尔德姆医院顺利产下女婴L.布朗,标志着体外受精技术在临床运用上的成功,其发现期为20年。

日本免疫学家本庶佑因“发现抑制负性免疫调节的癌症疗法”而获得2018年诺贝尔生理学或医学奖。1971年,他在美国卡内基研究所做客座研究员时,被抗体的多样性所吸引,开始专注分子免疫学研究;1992年,他在京都大学免疫基因组医学研究室发现了细胞程序性死亡受体PD-1,是激活T淋巴细胞的诱导基因;1999年,以一系列实验揭示了PD-1分子具有T细胞“制动”的功能,是免疫反应的负性调节因子,提出了通过抑制PD-1因子而实现癌症治疗的方法,并在《免疫学》杂志上发表了这一研究成果,其发现期为28年。

通过对上述各项诺贝尔自然科学奖获奖成果的发现期的考察,我们可以看出,科学家完成诺贝尔奖级的科学发现,往往需要付出较长的时间,少则几年,多则十几年,甚至数十年。那么,一般而言,诺贝尔自然科学奖获奖成果的发现期究竟有多长?它具有什么特征和呈现怎样的规律性?下面,我们将通过对诺贝尔自然科学奖获奖成果的发现期的统计分析,就这方面的问题予以讨论。

(二)诺贝尔自然科学奖中科学发现的发现期统计分析

细数诺贝尔自然科学奖,自1901年颁发至2018年,已授予604名科学家、607人次;两度获奖的科学家有3人,分别是法国的M.S.居里(1903年物理学奖和1911年化学奖得主)、美国的J.巴丁(1956年和1972年物理学奖得主)、英国的F.桑格(1958年和1980年化学奖得主);其中,物理学奖颁发112次,获奖人数为210人(次);化学奖颁发110次,获奖人数为181人(次);生理学或医学奖颁发109次,获奖人数为216人。

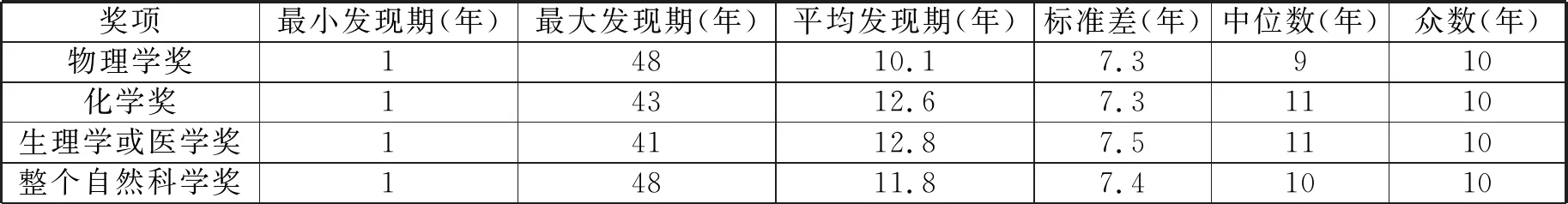

表1是笔者在求取607位(人次)获奖者做出科学发现的发现期的基础上制得的。它显示的是作为物理学奖、化学奖、生理学或医学奖和整个自然科学奖获奖成果的科学发现在各个授奖年代的统计平均值。

表1表明:

(1)作为整个自然科学奖获奖成果的科学发现的平均发现期为11.8年。在各个单项奖中,物理学奖中科学发现的平均发现期稍短,为10.1年;化学奖、生理学或医学奖中科学发现的平均发现期稍长且比较接近,分别为12.6年、12.8年。各学科的平均发现期或长或短,反映了不同学科的特点与差异。相对于物理学奖,化学奖与生理学或医学奖科学发现的平均发现期比较接近,这是由于在已颁发的自然科学奖中有不少是“跨界”的学科交叉的获奖成果(它们到底属于化学还是生理学或医学领域, 并不能严格地加以区分)。统计显示,自1901年至2012年,有25.8%的诺贝尔化学奖授予了研究生命的物质基础和阐明生命过程中化学变化规律的生物化学和分子生物学领域,有15.4%的诺贝尔生理学或医学奖颁发给了运用化学理论与方法研究生物的化学组成和生命活动中化学变化的生物化学领域。[8]考虑到现代自然科学学科交叉研究的这一显著特点,诺贝尔化学委员会和生理学或医学委员会在每年春季都要举行联合会议,互通情报,保证每一项科学研究成果的提名不会同时出现在这两个学科领域。

表1 诺贝尔自然科学奖中科学发现的发现期统计平均值

(2)自20世纪20年代以来,整个自然科学奖以及物理学奖、化学奖、生理学或医学奖三个单项奖中的科学发现的发现期均呈现逐渐上升的趋势。这从一个侧面反映出,随着现代自然科学研究不断向纵深发展,科学家做出科学发现的难度越来越大,所需耗费的时日越来越长。

为了进一步了解科学发现的发现期的基本特性,我们又在求得的每位获奖者做出科学发现的发现期和诺贝尔自然科学奖中科学发现的发现期统计平均值之后,接着又运用统计理论与方法,绘制了“作为诺贝尔自然科学奖获奖成果的科学发现的发现期与相应的成果数(人数)”分布图(图1)和“作为诺贝尔自然科学奖获奖成果的科学发现的发现期之特征参数”表(表2)。

由图1可知,图中各个坐标点所构成的“统计曲线”,即1901-2018年作为诺贝尔自然科学奖获奖成果的科学发现的发现期-成果数(人数)曲线,是一条连续的、不规则的振荡曲线,它近似于数学上的正态分布,其峰值处于“科学发现期10年/成果数(人数)49人”这一坐标点上。在从1至48年这一宽阔的发现期跨度内,除了38年、40年、42年、44年、45年、47年这6个发现期外,在42个发现期中均有相应的成果数(人数)。由于在这6个发现期中没有相应的成果数(人数),加之发现期在19年以上所拥有的成果数(人数)急剧减少,故作为诺贝尔自然科学奖获奖成果的科学发现的发现期-成果数(人数)曲线的重心向左偏移了不少。

图1 作为诺贝尔自然科学奖获奖成果的科学发现期与相应的成果数(人数)

表2展示了作为诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖和整个自然科学奖之获奖成果的科学发现的最小发现期、最大发现期、平均发现期、标准差、中位数、众数等特征参数。由此可知,诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖和整个自然科学奖获奖成果的科学发现的平均发现期、中位数都比较接近,这表明各学科和整个自然科学作为诺贝尔奖获奖成果的科学发现之发现期呈现一定的对称分布;物理学、化学、 生理学或医学三个学科获奖成果的科学发现的发现期分布只相差一个水平方向的平移, 即可以通过适当的水平方向的平移将三个学科的正态密度曲线重合。各学科和整个自然科学获奖成果的科学发现期的标准差(分别为7.3年、7.3年、7.5年、7.4年)都比较小, 这说明这些学科获奖成果的科学发现期的分散程度相当小,亦即科学发现的发现期分布较为紧密地集中于平均发现期。

表2 作为诺贝尔自然科学奖获奖成果的科学发现的发现期之特征参数

由图1和表2可知,在整个诺贝尔自然科学奖中,其获奖人完成科学发现的最小发现期仅为1年(有12人),最大发现期则长达48年。这意味着与获奖人开始从事获奖研究工作的时间相对而言,确有为数不多的获奖研究工作完成得很快,也有极个别的获奖研究工作则进行得相当持久。前者如1915年物理学奖得主W.H.布拉格和W.L.布拉格、1922年物理学奖得主N.H.D.玻尔、1925年物理学奖得主J.弗兰克和G.L.赫兹、1938年物理学奖得主E.费米、1954年物理学奖得主M.玻恩、1998年物理学奖得主R.B.劳克林、1995年化学奖得主M.J.莫利纳、1956年生理学或医学奖得主W.T.O.福斯曼、2008年生理学或医学奖得主F.巴尔-西诺西、2018年物理学奖得主D.T.斯特里克兰等,完成获奖研究工作非常迅速,距他们开始从事获奖研究仅仅1年。其中,最迅速取得诺贝尔奖研究成果的要算E.费米了。他是由于“发现中子辐射产生的新放射性元素以及慢中子产生的核反应”而获奖的。据E.G.赛格雷在《原子舞者:费米传》中记载,E.费米是在1934年初英国《自然》杂志宣布约里奥-居里夫妇发现人工放射性的时候想到利用中子轰击原子核。就在当年3月,他在罗马大学通过实验发现了中子产生的新放射性元素,并于7个月后用慢中子方法实现了核反应。[9]其科学发现期尚不满10个月。

R.韦斯、E.R.坎德尔、R.J.莱夫科维茨则分别在物理学、生理学或医学、化学领域中做出的诺贝尔奖级科学发现具有最大发现期。R.韦斯是因“在引力波研究方面的贡献”而获得2017年物理学奖的。早在1967年,R.韦斯在麻省理工学院就以思想实验的形式,提出了“通过在物体之间来回运动的光速来测量引力波”。[10]随后,制造了一个引力波探测器原型机。1983年10月,与加州理工学院K.S.索恩、R.德雷弗共同创立美国国家基金LIGO(全称Laser Interferometer Gravitational-Ware Observatory,即激光干涉引力波天文台)项目。2015年9月14日,通过LIGO首次直接探测到抵达地球的引力波。之后,经过LIGO科学合作组织和Virgo天文台的认真检查与核实,美国国家基金会于2016年2月11日在华盛顿举行新闻发布会,正式向全世界宣布了这一重大发现,其科学发现期长达48年之久。

E.R.坎德尔是因“发现由于突触形态和功能的改变而产生记忆功能”而获得2000年生理学或医学奖的。据他回忆,早在1950年于哈佛大学上本科时,他就对记忆的问题产生兴趣,1957年在美国国立卫生研究院做博士后研究员时,开始探究“学习行为怎样在大脑的神经网络中引起变化,以及一个瞬间的短时记忆如何转化为持久的长时记忆”,致力于发现“记忆存储的精神心理学和神经元信号传导的生物学的结合点”。[11]758-759于1998年在《神经细胞》杂志上发表题为《认知的神经系统科学与记忆研究》的获奖论文,其科学发现期长达41年之久。

R.J.莱夫科维茨是因“G蛋白偶联受体研究”而获得2012年化学奖的。他自1968年开始利用放射性同位素追踪细胞受体,70年代初分离出肾上腺素(β肾上腺素)等受体,1973年加入美国杜克大学致力于肾上腺素和去甲肾上腺素的受体特性的研究,于2011年在《自然》杂志上发表的论文中揭示了β2肾上腺素抑制蛋白在信号通路中的作用机制与功能。[12]其科学发现期长达43年之久。

表2还显示,无论是物理学、化学、生理学或医学,还是整个自然科学,作为诺贝尔奖获奖成果的科学发现的发现期,它们的众数均为10年(即发现期为10年的获奖成果或人数最多,所占的比例最大)。我们认为,这么惊人的巧合,其中必然隐含着科学发现的某种规则。早在20世纪80年代,心理学家J.海耶斯(John Hayes)就提出所谓“十年法则”,他指出:“在取得创新突破之前,这个人必须经过大约十年的学习、实践作为积累和沉淀。”[6]19他基于作曲家们创作出他们的第一部伟大作品所用的时间(几乎总是十年或十年以上)这一证据,最先为这一法则提供了证据。20世纪90年代,H.伽德纳(Howard Gardner)在出版的《创新意识》一书中宣称,现代七位重要人物——弗洛伊德、爱因斯坦、毕加索、伊果·斯特拉文斯基、T.S.艾略特、玛丽·葛兰姆和圣雄甘地等,都遵循了10年磨一剑的“十年法则”。[6]344而如今,我们在此所做的实证研究表明,在作为诺贝尔奖获得者的科学家群体中,数量众多的人是十年磨一剑的。也就是说,在统计学的意义上,“十年法则”是成立的。

三、诺贝尔自然科学奖中的科学发现是怎样产生的?

这一话题是本文的落脚点,构成了本文不可分割的组成部分。我们要结合科学发现的实际案例,通过对获奖者从事获奖研究的具体过程的考析,深入揭示诺贝尔奖得主做出重大科学发现的秘诀,展现鲜活的科学精神、科学思想与科学方法,彰显这些科学精英所具有的特质和品格。

(一)明确要研究的问题,探寻解决问题的答案,做出科学发现

自近代以来,人们普遍秉持一种科学始于观察的观点,认为观察是科学发现的起点。然而,实际上作为科学发现的首个环节,即引导科学家做出发现的起点不是观察,而是问题。正是从问题开始,发现之路才真正敞开。

2000年诺贝尔生理学或医学奖得主E.R.坎德尔指出:“如果要开始新的研究,就需要明确要解决的问题。对于要解决的科学问题,我有两个基本要求:第一,就是它可以使我开拓一个新的研究领域,并且会需要很长的时间去研究;第二,我乐于在两个领域或更多的学科之间的边缘地带去寻求解决问题的答案。”[13]484据他在《追寻记忆的痕迹》一书中回忆,早在哈佛大学主修历史和文学时就对精神病学产生兴趣,1952年当他成为纽约大学医学院精神病学博士生时,便试图寻求什么是精神病的核心问题。他认为除了基因以外,记忆是最重要的。1957年,他到美国国立卫生研究院做博士后研究员,便全力探究有关记忆在大脑中是如何发生和保存的问题。[13]109他跨越认知心理学、神经科学、细胞生物学等多个学科,最终从细胞和分子层面上破译了人类记忆密码,摘得了诺贝尔奖桂冠。

科学发现与问题的提出及求解相联系。“任何科学问题都必须通过深入细致的研究才能获得解决;自然科学家只有将他的思绪完全沉浸在自然界的大迷宫中并着手仔细研究那些特殊的问题,他才能获得成功。”[14]

丹麦物理学家N.H.D.玻尔因提出原子结构的量子化轨道理论而获得1922年诺贝尔物理学奖。他的获奖研究始于“有核原子模型”的稳定性问题。1911年他从哥本哈根大学获得物理学博士学位,不久到曼彻斯特大学跟随E.卢瑟福研究,当时E.卢瑟福的“有核原子模型”刚刚建立起来,该模型指出:原子是由带负电的电子绕带正电的原子核转动而构成的。但根据经典电磁学,该模型的电子因其绕行必然存在向心加速度,也就必然向外辐射电磁波,电子因此而失去能量,最终坠入原子核中,所以,这一“有核原子模型”必然是不稳定的。1913年,N.玻尔把量子论与“有核原子模型”的概念结合起来,提出了定态跃迁的原子结构理论,不但解决了之前的悖论,说明了氢原子的稳定性,而且其理论计算与实验所得的氢原子光谱线波长完全吻合。

奥地利医学家K.兰德斯坦纳因发现人类的血型而获得1930年诺贝尔生理学或医学奖。他的获奖研究基于这样一个问题的困扰,即“为什么有人输入他人的血液会出现不良反应,甚至会死亡,而有的人则不出现类似反应。”1899年,在维也纳大学病理解剖研究所工作的K.兰德斯坦纳想到:会不会是输血者与受血者的血液混合产生病理变化而导致受血者死亡?1900年,他将22人的血液交叉混合,发现某些血浆能促使另一些人的血液发生凝结现象。他将这些交叉结果编写在一张表格中,细加分析后得出,人类的血液按红细胞与血清中的不同抗原和抗体分为A、B、O三种类型,不同血型的血液混合就可能发生凝血、溶血现象,受血者因此会出现不良反应,甚至会危及生命。1901年11月14日,他在《维也纳医院学报》上发表了题为《论正常人血液的凝结现象》的研究论文。1902年,他的两名助手把实验范围扩大到155人,发现存在较为稀少的第四种血型(后来称为AB型)。兰德斯坦纳的发现为安全输血提供了理论基础和科学保证,对免疫学、遗传学、临床医学均有重大意义,因此获得了诺贝尔生理学或医学奖。

英国生物化学家P.D.米切尔因提出生物细胞的化学渗透理论而获得1978年诺贝尔化学奖,丹麦生物化学家J.C.斯科、美国生物化学家P.D.博耶和英国生物化学家J.E.沃克因对机体能量储存及转运的相关分子ATP的酶催化过程的研究而获得1997年诺贝尔化学奖。他们的获奖研究都始于生物化学领域的一个悬而未决的基本问题——“生物能量是如何转换的”,其求解引导P.D.米切尔于1961年提出生物细胞膜的化学渗透理论,揭示出细胞内的能量是通过由酶、辅酶等组成的细胞膜的化学渗透而转换的;P.D.博耶、J.E.沃克尔和J.C.斯科则发现了作为三磷酸腺苷(ATP)合成基础的酶学机制,正是独一无二的三磷酸腺苷合成酶分子在所有的生物组织中的储存和转移能量的。

美国分子生物学家E.H.布莱克本、C.W.格雷德和J.W.绍斯塔克因发现染色体末端的端粒和端粒酶如何保护染色体而获得2009年诺贝尔生理学或医学奖。他们的获奖研究始于生物学上的一个重要问题,即“染色体在细胞分裂过程中是怎样实现完全复制,同时染色体如何受到保护而不至于发生降解”,其求解使他们于1989年发现染色体末端的端粒和端粒酶保护染色体的机制,这一发现揭示端粒变短,细胞就老化;如果端粒酶活性很高,端粒的长度就能得到保持,细胞的老化就被延缓。

诺贝尔自然科学奖得主们的科学实践活动一再重复这样一个事实,许多重大的科学发现来自于对科学问题的提出与求解。由于他们具有很强的问题意识,以敏锐的洞察力洞悉科学发展的内在逻辑,在分析当时科学背景知识的基础上,提出并解决科学认识和科学实践中的基本问题,从而做出了重大的科学发现。

(二)灵活运用逻辑与超逻辑的方法,做出重大的科学发现

在科学哲学界,对于是否存在科学发现的逻辑的问题,有着两种对立的观点。一种观点认为,科学发现是理性的过程,这个过程遵从发现逻辑的原则,相继提出了归纳-演绎模式、假说-演绎模式、逆推(溯因)模式等科学发现的模式。另一种观点认为,科学发现是非理性的“灵感的激发和释放的过程”,“既不需做逻辑的分析,也无法做逻辑的分析”。[15]31“每个发现都含有‘非理性的因素’或柏格森所说的‘创造的直觉’”。[15]32科学概念或科学原理等不能直接通过逻辑过程产生,而只有通过非逻辑的想象、直觉、猜测等建立起来,由此提出了著名的“猜想-反驳”的科学发现模式。

实际上,上述两种观点并不完全符合诺贝尔自然科学奖得主们做出科学发现的真实情况。在我们看来,科学发现作为一种复杂的创造性思维活动,无论是科学事实的发现还是科学理论的提出,其中既有归纳、演绎、类比等逻辑因素,又有想象、直觉、灵感等超逻辑的因素。科学发现的创造性思维过程是逻辑的和超逻辑的方法的综合运用。如果我们对作为诺贝尔奖获奖成果的一些科学发现案例进行具体的分析,就不难发现,逻辑-超逻辑的科学发现模式是科学发现的一种更为真实的模式。

首先,通向科学事实和科学理论的发现,是有逻辑道路的。英国物理学家P.A.M.狄拉克关于正电子的发现和法国物理学家德布罗意关于电子的波动性的发现与物质波理论的提出,就是运用逻辑的类比方法而取得的。

1949年诺贝尔物理学奖得主汤川秀树说过:“类比是一种创造性思维的形式。”[16]所谓类比方法,即是根据两个或两类对象之间某些方面的相似或相同,而推出它们在其他方面也可能相似或相同的一种逻辑思维方法。

据P.A.M.狄拉克回忆,当他于1928年发表电子波动方程时,就敏锐地意识到这个方程在形式上有一个额外的价值:它有正负对称的两种能量解。正的能量对应着电子,那么负的能量对应着什么?起初,P.A.M.狄拉克被负能概念性困难所困扰。1930年,他运用逻辑的类比推理推知“负能态”可用带正电的“空穴”来表示。他写道:“一旦真正理解自己的需要就真的不难获得这个空穴的想法,因为化学价理论提供了一个非常接近的类比。”[17]72他认为“负能态”如果有一个没有被填满,即是由于缺少一个负能电子而出现了一个“空穴”。1931年5月,他在向《伦敦皇家学会学报》递交的题为《电磁场的量子化异常》的论文中,预言了“一种和电子质量相同、电荷相反、实验物理学家未知的新粒子”。[17]77即把反电子(正电子)引入到物理学之中。1932年8月,C.D.安德森在用云室观测宇宙射线的实验中拍摄到异常粒子的轨迹,它与电子的轨迹相似,却方向相反。C.D.安德森根据该径迹的长度、粗细、曲率半径及磁场的强度与方向等数据,论证了这种轨迹的粒子就是P.A.M.狄拉克预言的正电子。由于正电子的发现,使P.A.M.狄拉克的电子运动相对论理论得到确证,因此获得了1933年诺贝尔物理学奖,C.D.安德森本人也因此获得了1936年诺贝尔物理学奖。

物质波理论,亦称“德布罗意物质波假说”,是L.V.P.R.德布罗意在A.爱因斯坦的光量子理论和N.玻尔的原子论的启发下提出的。据他于1923年在《法国科学院通报》上发表的题为《物理学——量子、气体运动理论和费尔马原理》论文中称,他所提出的“这种综合是在与几何光学和经典力学奇妙的类比中完成的”。他把光学现象和力学现象作了如下的比较。

在几何光学中,光波的运动服从最短程原理即费尔马原理,其数学形式为:

其中υ为光速,dS为光线路程元,而这一最短程原理可以从波动理论中导出。

在经典力学中,质点的运动服从最小作用量原理即哈密顿原理,其数学形式为:

其中L为拉格朗日函数,dt为时间元。

可见,这两个反映不同领域运动规律的原理具有相似的数学形式。又知光不但具有波动性,而且具有粒子性。L.V.P.R.德布罗意由此推出物质粒子也具有波动性,即著名的物质波假说。1927年,这一假说为C.J.戴维逊的电子单晶衍射实验所确证。1929年,L.V.P.R.德布罗意获得了诺贝尔物理学奖。

其次,科学发现作为一种富有探索性、创造性的活动,不仅需要借助于归纳、演绎、类比等形式逻辑的思维方法,还需借助于想象、直觉和灵感等超形式逻辑的思维方法。这种思维方法并不是根据一定的形式逻辑规则按部就班地进行的,它们不遵循固定的逻辑通道,而有意无意地打破固定不变的逻辑规则,在“非逻辑”方面另辟蹊径。许多诺贝尔奖得主在做出重大的科学发现的过程中都曾有过这样的经历。

日本物理学家汤川秀树因“提出介子理论并预言介子的存在”而获得1949年物理学奖。为了解开“原子核中质子与中子是怎么结合在一起”的问题,他在相当长的时间里,几乎每个晚上都是瞪着天花板度过的。“一天晚上,他注意到天花板上两个漏水痕的形状颇似树的年轮,年轮圈的中心部位有两个瘰疬,外边形成了葫芦状的水痕,第二天早晨,他到操场打棒球。当他望着手中准备投出去的棒球,不由得回想起昨晚看到的由两个瘰疬组成的葫芦年轮。突然,一个大胆的假设跳了出来:原子核中会不会存在一些微粒子,它们产生一种交换力,使核中的质子和中子既可以相互作用又不相互排斥,共同构成原子核呢?”[18]1934年他以《基本粒子的相互作用》为题,发表了有关介子学说的论文。13年之后,C.F·鲍威尔用照相乳胶技术确证了原子核中介子的存在。

美国分子生物学家K.B.穆利斯因“发现聚合酶链式反应(PCR)”而获得1993年诺贝尔化学奖。据他在诺贝尔奖讲演词中说,这一发现的灵感是他于1983年5月的一个星期五晚间开车前往乡间小屋获得的。“当我那天晚上驾车跨越山脉时,盛开的加利福尼亚七叶树的枝干倾向山路这边,空气有点凉爽、潮湿,充满了七叶树那令人陶醉的香味。……我的思绪渐渐地回到了实验室DNA序列试验”。突然,他脑子里灵光一闪,蹦出来一个使极微量DNA迅速大幅度扩展的想法,情不自禁地高呼道:“我想出来了!”“‘亲爱的雷神啊’,我已经在闪电般的一瞬间解决了DNA化学中最令人烦恼的问题。用两条寡聚核苷酸、DNA聚合酶和四种三磷酸核苷,我就能合成任意多的一种DNA顺序。”“那一天晚上,我没有睡。到了小屋后,我在每一个能用钢笔、铅笔或蜡笔涂的平面上画出了小的简图,这样一直到天亮。”[19]116-119实际上他描绘了PCR技术的雏形。同年12月16日,他成功地完成了PCR的第一个实验。1986年5月,他在冷泉港举行的“人类分子生物学”专题研讨会上发表了题为《PCR的原理和应用》的研究成果。

美国化学家R.E.斯莫利、R.F.柯尔和英国物理学家H.W.克罗托因发现碳的第三种同分异构体C60而共同获得1996年诺贝尔化学奖。1985年9月,当他们在实验中发现具有60个碳原子的C60时,便开始设想C60分子的结构。R.E.斯莫利熟悉分子结构中广泛存在的对称性,认为60个碳原子的排列很可能是处在一个球面上且互相链接形成的一个球体的闭合结构。那么,60个碳原子又是怎样在球面上排列呢?这个问题一直困扰着研究小组的每一个成员。R.E.斯莫利本人更是整日里苦思冥想,即使是在走路、用餐时,他的脑海里仍然浮动着C60球。一天晚上,他在家中用计算机模拟技术来构建C60的分子结构模型,虽连着干了几个钟头,但事情毫无进展。“时间已过午夜,我还是没能入睡。我从厨房冰箱里找出一瓶啤酒,就在我漫无目的地一口一口啜啤酒时,突然想起H.W.克罗托曾和他的孩子一起搭建的多面体星穹模型,H.W.克罗托说过那个模型上既有六边形,又有五边形。噢!自己一直苦苦思索的C60分子结构不就与美国著名设计师巴克明斯特·富勒为1967年蒙特利尔世界博览会设计的由多个正五边形和正六边形拼接而成的圆顶型建筑结构极为相似吗?”[20]R.E.斯莫利重新忙碌起来。随着这个结构逐渐成形,他发觉在一个正五边形周围环绕着五个正六边形的组合模式在整个结构上是可重复的。他连夜用胶带、12个正五边形和20个正六边形纸片制作了C60的球形结构模型。1985年11月,以R.E.斯莫利为首的研究小组在英国著名的《自然》杂志上发表题为《C60:巴克明斯特富勒烯》的论文,宣布了C60的重大发现。

德国生理学家O.勒维因“发现神经冲动的化学传递”而获得1936年生理学或医学奖。据他回忆,他最初产生化学神经递质的想法是在1903年与一位朋友讨论的时候。不过,他没有能够设计出一个实验来确证自己的想法。17年后,他做了一个梦,1960年他对这个梦作了如下的描述:

那是1920年复活节前一天晚上,我从梦中醒来的时候,开了灯,并在薄薄的小纸条上草草记下几个笔记。然后我又睡着了。第二天早上6点我突然想到在夜里我写下了些非常重要的事情,但由于字迹太潦草根本看不清楚写了些什么。第二天晚上,凌晨3点的时候,又记起了昨天晚上梦中的想法。这个想法就是如何设计一个实验来证明17年前关于化学传输的假设是否正确。我立即起床,赶去实验室,并在夜间做了一对离体的蛙心实验[6]40

通过对这一对离体的蛙心实验,终于发现了一种化学性神经传递介质,他称之为“迷走素”。

从认识的发生看,想象、直觉和灵感都是认识主体偶然受到某种外来信息的刺激而突然产生的。这是超形式逻辑思维的一个基本特征。正如T.R.切赫(1989年诺贝尔化学奖得主)所说:“科学创造过程中有一个共同的特征,那就是创造的进展与时间没有线性关系。通常是你花了一定的时间,却什么都得不到。然后,突然之间脑子里灵光一闪,你就找到了突破口,问题也就很快解决了。”[6]279

毋庸置疑,许多诺贝尔奖得主在做出重大科学发现的过程中,都曾有过灵光乍现、灵感眷顾,类似于“尤里卡经验”。但是,他们在获得直觉、灵感之前的日子里,都经历了长时间的研究和思索,并在此后对研究结果进行了严格的检验。

上述的案例表明,直觉和灵感能打破常规的思路,突破思维定势和逻辑规则之束缚,成为突破性创造的“催生婆”。它是创造者的显意识和潜意识与客观对象在特定条件下的一种突然沟通。但是,由直觉和灵感思维的闪光而获得科学发现的突破,其雏形往往带有模糊性,尚有待用逻辑方法等手段进一步加工和完善。直觉、灵感等思维的发生机制其本质上是超逻辑的,但从思维发生的过程来看,又有逻辑参与在其中,特别是在超逻辑过程之前和之后,都离开不开逻辑。J.阿克塞尔罗德(1970年诺贝尔生理学或医学奖得主)说得好:“研究并非宏大有序,结构井然,不必预见一切并谨慎从事;研究是试试这个,再试试那个,朝缪斯所指引的方向走,引导你的是直觉和逻辑。”[21]

(三)善于抓住意外的事件,追根究底,做出机遇性发现

科学发现,是在已知的指导下探索未知的实践活动。一方面,这种实践活动具有明确的目的性、高度的组织性和严密的计划性;另一方面,理论思想、目的和计划又具有主观性,一切都在预料之中是不可能的。因此,科学发现作为人类的一种复杂的实践活动,就难免具有一定的不确定性,难免不发生任何“意外的事件”。而抓住这种“意外的事件”,追根究底,则有可能作出新的科学发现。“当机遇光顾,使我们发现某些可能变得有价值的东西时,我们会说这是‘意外发现珍宝的好运气’。”[19]733这就是所谓的“机遇性发现”。

在诺贝尔奖的获奖成果中,几乎所有的科学发现都包含着意外的机遇性发现。广为人们传说的就有:1895年W.C.伦琴关于X射线的发现(获1901年物理学奖),1896年A.贝克勒尔关于天然放射性的发现(获1903年物理学奖),1928年A.弗莱明关于青霉素的发现(获1945生理学或医学奖),1931年H.C.尤里关于氢的同位素重氢的发现(获1934年化学奖),1932年C.D.安德森关于正电子的发现(获1936年物理学奖),1947年W.H.布拉顿、J.巴丁和W.B.肖克莱关于晶体管效应的发现(获1956年物理学奖),1955年S.奥乔亚关于核糖核酸(RNA)的生物合成机制的发现(获1959年生理学或医学奖),1958年R.L.穆斯堡尔关于伽马射线无反冲共振吸收现象(穆斯堡尔效应)的发现(获1961年物理学奖),1967年A .休伊什关于脉冲星的发现(获1974年物理学奖),1965年A.A.彭齐亚斯和R.W.威尔逊关于宇宙微波背景辐射的发现(获1978年物理学奖),1974年J.H.泰勒和R.A.赫尔斯关于脉冲双星的发现(获1993年物理学奖),1974年下村修关于绿色荧光蛋白的发现(获2008年化学奖),1976年白川英树关于导电聚合物的发现(获2000年化学奖),1982年J.R.沃伦和B.J.马歇尔关于幽门螺杆菌的发现(获2005年生理学或医学奖),1984年D.谢赫特曼关于准晶体的发现(获2011年化学奖),1985年R.F.柯尔、H.W.克罗托和R.E.斯莫利关于富勒烯(C60)的 发现(获1996年化学奖),1999年本庶佑关于癌症免疫疗法的发现(获2018年生理学或医学奖)等等。显然,现实中有比上述所说的多得多的机遇性科学发现。从众多的机遇性发现的事例中,我们可以提炼出有关科学发现的一些重要思想。

第一,由于机遇性发现背离了原来的研究目的,是已有理论或假说既不能预言也不能解释的,不符合当时流行的看法,因而往往是更加重大的突破性发现。例如,日本化学家白川英树关于聚乙炔具有导电性的偶然发现,导致了一个极为重要的研究领域——塑料电子学的诞生。1967年,他在东京工业大学资源科学研究所从事乙炔聚合研究工作。一天,实验室中一位访问研究员在实验中看错了配方,误加入比正常浓度高出上千倍的催化剂,结果得到了一种银白色的具有光泽的薄膜。经测定,它并不导电,但正是这个偶然事件给了白川英树极大的启发。在做了一系列重复这个失误的实验后,他发现用一种改性的齐格勒-纳塔催化剂,在高浓度下能够得到具有金属光泽的膜状聚乙炔;在聚乙炔薄膜内加入溴和碘,其电子状态会发生变化。1976年,白川英树应邀到宾夕法尼亚大学作博士后研究员,与A.G.麦克迪尔米德、A.J.黑格合作,有目的地用碘等卤素进行掺杂实验。在经过了无数个日日夜夜的实验之后,终于实现了第一个全有机导电聚合物,碘掺杂聚乙炔的导电性提高了一千万倍。1977年,白川英树、A.G.麦克迪尔米德和A.J.黑格在英国《化学共同体》杂志上发表题为《导电有机聚合物的合成:聚乙炔的卤素衍生物》的论文,公布了发现导电聚合物这一突破性成果,由此开创了一个介于化学与凝聚态物理之间的新的研究领域——塑料电子学。2000年,他们因此被授予诺贝尔化学奖。

第二,机遇性发现总是垂青具有高度好奇心之人。2018年诺贝尔生理学或医学奖得主本庶佑关于癌症免疫疗法的发现,即是一个典型的案例。他原本研究细胞凋亡,却意外发现了控制免疫系统的关键因子PD-1。1992年,在本庶佑指导下,他的研究生石田靖雄研究细胞凋亡时发现了一种细胞程序性因子,将其命名为PD-1(Programmed Call death-1)。虽然后来证明PD-1并非导致细胞“自杀”的原因,但本庶佑对该分子具有怎样的功能抱有强烈的好奇心。为此,他从小鼠上敲除PD-1基因,然而最初的实验却未显示出缺乏PD-1的小鼠发生什么特殊症状。不过,在本庶佑看来,既然小鼠和人类都拥有该基因,并且它在遗传进化的过程中一直被保存下来,那么必然有其存在意义。本庶佑感到必须一再地做实验,以便绝对地肯定它的实际存在。于是他更换了其他种类的小鼠进行实验,结果发现缺乏PD-1基因的小鼠发生了自身免疫疾病的症状(如增生性狼疮肾小球肾炎等),与人类的免疫疾病的症状有相似性。经过大量的一系列实验,终于在1999年证实了PD-1分子具有T细胞“制动”的功能,是一种免疫负调节因子,从而提出了通过抑制(阻断)PD-1因子而实现癌症治疗的方法。2014年,依此促成了PD-1抑制剂成为用于临床治疗癌症的新型免疫药物。

第三,机遇性发现实属偶然中之必然。科学发现作为富含意外的机遇性发现,总是包含着偶然、运气之类的非理性因素,但回头追索,所有偶然、运气皆有迹可循。事实上,它们是发现者长期不懈探索、知识与经验的丰富积累与沉淀所产生的必然结果。就青霉素的发现来说,A.弗莱明在1928年培育葡萄球菌时,纯属偶然间发现了一种可以杀死细菌的霉菌——青霉素,此后成为第一种抗生素药物的来源。然而,我们注意到,在获得这一重大的发现之前,A.弗莱明就已经在伦敦圣玛丽医院细菌学部工作了20个春秋。第一次世界大战期间,他在治疗士兵伤口败血症的过程中,萌生了寻找能够杀死那些病菌的药物的念头。1918年以后,他始终保持着一颗努力奋斗的心,锲而不舍地探寻抗菌物质。1923年,他发现不仅在人的血清中,而且在人的眼泪、唾液和鼻涕中存在抗菌物质溶菌酶。这一发现为他深入探索指明了方向,鼓舞他去寻找作用更大的抗菌物质,从而为他以后发现青霉素埋下了伏笔。由此足以见得,A.弗莱明发现青霉素实属偶然中之必然,有其背后的艰辛深意。

(四)冲破传统观念的束缚,质疑既有的认知,以坚韧的毅力做出突破性的发现

科学发现的魅力在于创新,而创新则以质疑与批判为前提。诺贝尔自然科学奖得主之所以能够做出突破性的科学发现,还在于他们具有开放的头脑、巨大的勇气和坚韧的毅力,敢于冲破传统观念的束缚,勇于质疑已有的认知。

美国神经病理学家、生化学家S.B.普鲁西纳因“发现一种全新的致病因子——普里昂(prion),并阐明它们潜在的作用机制”而获得1997年诺贝尔生理学或医学奖。1972年,他开始在加州大学旧金山分校研究一种与痴呆症有关的神经系统退行性疾病(亦称“海绵状脑病”)。他使用小鼠等携带病原体活体来做实验(每个实验从设计到取得实验结果,需要1.5-2年),经过10年艰辛研究,于1982年鉴别出了这种疾病的感染因子是不包含核酸的蛋白质,他将这种未知的病原体命名为“普里昂”(“Prion”),并在当年美国的《科学》杂志上发表了题为《一种新型的病毒——“普里昂”》的论文。

但是,认为普里昂蛋白能在没有遗传物核酸的情况下自我复制,并能引发疾病,这与传统的观念相悖。传统的疾病传染理论认为,传染因子必须含有遗传物质核酸;病毒、细菌、真菌和寄生虫是主要的病原体,当它们侵袭正常细胞并大量繁殖时,会破坏宿主细胞的正常功能,这些过程都涉及核酸的复制和转录。长期以来,科学家们都是固守这一传统的理论去寻找病原体的。因此,S.B.普鲁西纳的论文发表后,便遭到了强烈的反对。反对者为传统观念所束缚,叫嚷“提出普里昂是由一种不包含核酸的蛋白质所组成的设想,简直是异端邪说”,[11]464并声称,他们手上有着30多年积累下来的证据。然而,S.B.普鲁西纳进而设计完成的各种实验都不支持存在该疾病特有的核酸的偏见。

S.B.普鲁西纳越来越坚信他的发现是新颖的。他意识到,为了揭示普里昂蛋白感染及入侵大脑的机制,下一步必须深入剖析普里昂蛋白的构造。为此,他检查了像氨基酸分子一样的长链性蛋白质的构造,复制了普里昂蛋白的基因。1984年,他发现了所有被检查的动物包括人身上都有普里昂蛋白基因。但问题是,为什么健康人类的大脑里存在普里昂蛋白,脑神经细胞(神经元)却不会遭到破坏呢?1993年,S.B.普鲁西纳找到了答案:引起疾病的普里昂蛋白与健康人类所携带的普里昂蛋白虽然看上去是同一种材料,但是构造完全不同。据此,他确立了一种假说,异常的普里昂蛋白入侵大脑,与正常的普里昂蛋白接触,正常的普里昂蛋白会变成异常的普里昂蛋白,从而使异常的普里昂蛋白不断增殖。这也就是脑神经细胞不断地遭到破坏、疾病症状不断得到发展的原因。

20世纪90年代的研究成果,给S.B.普鲁西纳的假说以极大的支持,越来越多的科学家确认了引起瘙痒病、库鲁病和疯牛病的病原体正是普里昂蛋白。在S.B.普鲁西纳提出普里昂概念15年之后,他终于因这项成就获得了诺贝尔生理学或医学奖。