基于实战案例探讨土楼火灾特点和处置对策

江霖纾 林伟峰

引言

土楼是利用未经焙烧的按一定的沙质黏土和黏质沙土拌合而成的泥土,以夹墙板夯筑而成墙体,后期多以土培砖砌墙,柱梁等构架全部采用木料的楼屋

[1]。它被称为中国汉族传统民居的瑰宝,是世界上独一无二的大型民居形式[2]。土楼作为文物古建筑,存在耐火等级低,防火分区不合理,防火间距不足,土木结构火灾负荷大等问题。随着土楼旅游的开发和电气化的改造,火灾危险性不断增大,也给灭火救援工作提出了更高的要求。针对土楼建筑的火灾扑救,龙岩市消防救援支队永定区大队在多年的灭火救援战斗过程中,积累了丰富的经验。下面,笔者结合一起典型土楼火灾案例,探讨一下土楼建筑结构、火灾特点和处置对策。

1土楼建筑的火灾案例介绍

2016年2月12日4时10分,指挥中心接到报警称:永定区抚市镇协兴村解放桥边上一五层土楼发生火灾,无人员被困。辖区中队随即出动2部消防车,11人到场处置。4时31分,中队到场,经现场侦查并询问知情人得知:起火部位为一层西南角卧室,火势已向周围和上层蔓延,形成立体火灾,处于猛烈燃烧状态,过火面积约400m2,无人员被困。综合现场情况,起火方土楼火点多、布局复杂、木质隔层结构基本破坏;低楼层未设置窗户,高楼层仅留有射击孔;年代久远且长期闲置,存在倒塌风险。指挥员决定采用外部控制的战术,战斗部署过程如下:一班利用大吨位豪沃水罐车在土楼西南、东南面各出两只水枪,控制火势蔓延,4时33分水枪阵地架设完毕;二班组织当地群众寻找水源,设置手抬机动泵,预铺水带干线准备于西北、东北面各出两只水枪,4时52分手抬机动泵设置完毕,4时54分水枪阵地设置完毕;安全员在西南处5层民房屋面层进行观察、警戒;小吨位五十铃水罐车通过运水供水保证前方用水。现场力量部署如图1所示。

图1 作战力量部署图

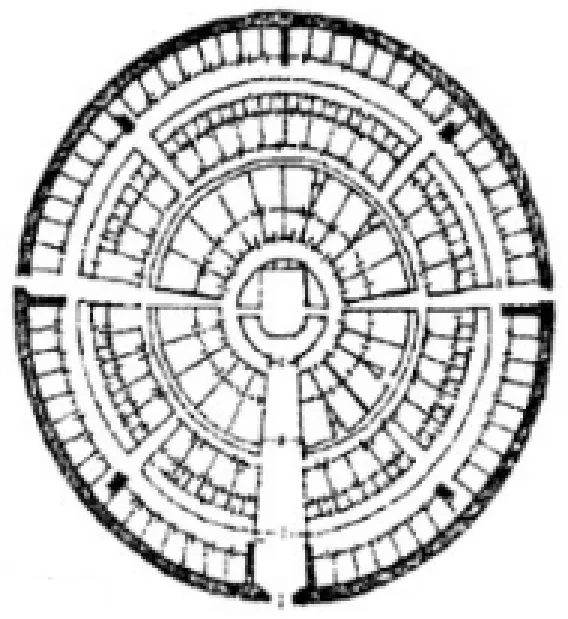

图2 圆土楼总平面图

5时许,明火被扑灭。中队计划性停水,4只水枪采用阶段性出水灭火、降温、保护至7时许确认现场无复燃可能后撤离。事故处置历时3小时,指战员结合多次扑救土楼火灾的实战经验,克服了射水方法选择、安全员设置、寻找和使用水源以及防止复燃等难点,取得了胜利。

2 土楼建筑灭火救援重难点

2.1 土楼建筑年代跨度大,工程技术和损坏程度不一

土楼的兴建伴随着中原地区的动乱和人口迁移,分为多个阶段。从永定区城郊镇现存始建于北宋时期的龙安寨,到同一地区下洋镇20世纪90年代初竣工的土楼,跨度可达上千年之久。在这段时间内,随着科技进步和生产力的提高,土楼的建筑技术也进行了大量工艺改进。随着生土夯墙技艺以及制土工艺的进一步演化,其结构强度发生了极大的变化。可以想象的是,历经岁月洗礼,土楼建筑皆有不同程度的破坏。一般而言,建筑年代越早,夯土墙受损越为严重,风化、水火灾、地震、战争等自然或人为因素作用程度不一致;经过烟熏、涂饰处理的柱梁也一定程度上遭受了菌害、虫害、开裂和人为破损。总体而言,每栋土楼建筑的结构强度是不一致的,并且这种不一致间的差异极大,很难通过观察予以量化和判断。

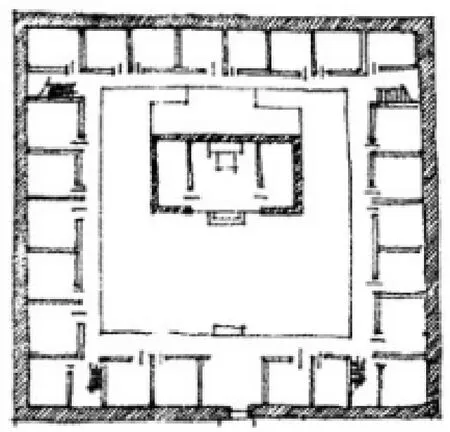

图3 方土楼总平面图

2.2 建筑材料理化性质差异大,结构复杂多变

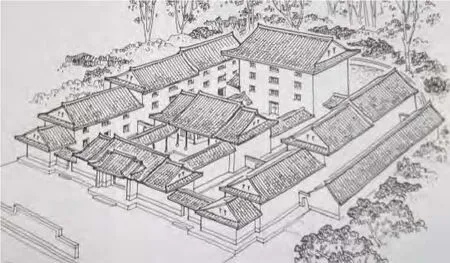

土楼所用建材以土、木为主。泥土包括红壤土、田底泥、老墙泥等,加以辅料调配三合土[3]。所用木材一概为杉木,连接处除自身榫铆结合外,都采用竹钉连接。多层大型土楼的建设极大程度上归功于工匠对于土、木两种性能差异极大的建筑材料的灵活应用。夯土墙牢固、可塑性强,木制柱、梁具备一定强度,质地较轻,降低了整体受力。但在火灾面前,木结构防火性能差,燃烧快速、剧烈,结构变形快,强度失效迅速。夯土墙由于其结构特性,耐火性好,在高温火焰炙烤下,甚至强度稍有加强,但高温烘烤后遇水冷却,易产生风险。其次,土楼建筑融合了各种文化,又有因地制宜的创新和创造。在建筑结构上,既有类似北方四合院的方圆综合型土楼,又有讲究防御的圆曲系土楼和矩形系土楼。设计上有共性,但是差异很大。

2.3 客家文化影响大,村落情况复杂、民风彪悍

在中国人口迁徙史中,福建地区汉族定居,以及土楼和客家文化的形成相对较晚。但自宋以后动乱少,反而确立了更牢固的聚居格局,具有极强的封闭性和宗族意识。客家地区多山脉丘陵,耕地少,匪患严重。出于自给自足、易守难攻的考量,土楼通常背山面水而建。一、二层是厨房和谷仓,对外不开窗或只开极小的射孔,三层以上才住人开窗,也可凭以射击,防卫性特强。近代以来,航运地位下降,河道逐步丧失运输功能,修建起的水利设施又引起径流量减少,加上历史上的河流改道,原有的水源条件大多不复存在。同时,背山条件又决定了建筑对地形的适应大于改造,随着现代人口的爆炸式增长,失去规划的农村自建房错落在山地间的平地上,村落情况十分复杂。

图4 五凤楼立面图

2.4 现代化改造与废弃

土楼设计精巧、工艺复杂,在长期的实践中,客家人也形成了一套有效控制火灾发生规模和进行扑救的方法。例如:布置水井、水池、大水缸;设置防火青砖墙;进行防灭火教育等等。但建国以来特别是改革开放后,土楼有了从烧火点灯到通电通气的变化;从大家族聚居到个别家庭或孤寡老人独居的变化;从楼长牵头自觉维护到废弃、无人问津的变化。简单来说,青壮年人口减少,相关设施年久失修,居民组织性减弱,火灾荷载和危险源大大增加。这样现代化改造而后逐渐废弃的土楼,往往付之一炬,起火原因以电线短路为主,兼有雷击、烟花爆竹、小儿玩火、日常用火,防不胜防。近年来,消防和相关部门逐步加强了对土楼建筑的排查,但仍集中在国家重点保护单位。仅以福建永定现存的20000余座土楼为例,大量土楼建筑未进行消防改造,未建档,无平面图。

3 土楼建筑日常防火和灭火救援要点

按照上述分析,土楼建筑明显有别于现代建筑和其他传统民居。面对这种建筑材料和结构上的不同,现场指挥员更应提前把握灭火救援处置中的诸多要点。

3.1 日常防火

由于土楼建筑分布及自身结构特点,导致一旦发生火情,消防力量难以在最佳时间段内到场处置,这就对土楼建筑日常防火措施提出了严格的要求。

一是确定消防安全责任人,定期对土楼进行消防安全检查。对被列为文博单位的土楼建筑或土楼建筑群,提请政府设置专职或义务消防队;

二是有条件的土楼建筑,内部装设自动喷水灭火系统、自动报警系统、防排烟系统等固定消防设施,在横梁、栏杆等易燃物质上涂抹防火材料。其它土楼建筑也应在走廊、房间门口及楼梯拐角处配备足够干粉灭火器,并指定专人定期检查、更换;

三是规范电线线路,严禁私拉电线、使用大功率电器和明火,对室内电线进行套管;

四是设置有效的疏散系统。在楼梯口、楼梯拐角及疏散门处设置应急照明灯,沿走廊、楼梯墙壁张贴荧光疏散指示标志,每层楼设置应急警报广播系统,严禁在走道、楼梯等疏散通道停放电动(摩托)车、堆放杂物,确保每个楼梯口的门处于常开状态。

3.2 现场指挥

3.2.1 救人第一

土楼是土木结构的多层建筑,实战中有登高需要,但无登高车作业面、无挂钩梯架设点,甚至无法依托窗口开辟进攻通道。这些客观因素决定了在有人员被困的情况下,到场消防员只能采取通过正门内攻的手段。

一是确认土楼标准层结构。土楼建筑原则上按照中轴线对称布置,大型土楼可利用未起火的轴对称部位进行侦察、熟悉,进而确认被困人员位置,选择正确的进攻路线。

二是把握窗口时间。土楼的木质结构燃烧迅速,结构变性快,稳定性差。指挥员应根据到场情况,利用窗口时间,迅速组建多个搜救组,一用一备,快进快出。

三是执行内攻战术。内攻战术执行前可预设外部水枪阵地,暂缓出水。搜救必须设置水枪掩护,掩护用开花射流主要针对木结构,减少高温下骤冷对夯土结构的损坏。

四是应用侦检仪器。在土楼这种复杂、狭小空间中,排烟设备效能差,破拆排烟难以实施。内攻人员方向感差,救人自救难度大,要善用红外热成像仪这类装备,在灭火、侦查和救人上均有奇效。

3.2.2 灭火为主

一是保证供水不间断。土楼火灾取水不易,供水多采用手抬机动泵供水和运水供水相结合的方式。村落消火栓布置极少,多损坏无水;水井取水落差高,储水量小,不推荐到场使用。房屋百米范围内一般有河流、水池或洼地,但山路一定狭小、落差大、崎岖难行,供水人员可适当争取当地青壮年作向导并提供协助。

二是抵近出枪。在夯土墙未出现裂纹,结构稳定性未改变前,宜抵近出枪。可利用单杠梯、二节拉梯等在底层或二、三楼固定水枪,寻找角度,争取从狭小窗口进行灭火作业。

三是占领制高点,善用无人机。对制高点的寻找应在到场初期寻找,侦查用制高点可用无人机代替,主要用于观察整体燃烧态势,同时设立安全员。若制高点稳固、毗邻起火建筑,可设水枪,对未起火部位进行保护;在房顶烧穿后,可增大流量进行灭火。

四是使用大流量带架水枪、水炮。带架水枪、水炮用于供水充足情况下的火势清剿,切忌直射墙体、柱梁,通常采用稍开花、仰射进行模拟降雨灭火。

五是快灭明火、防蔓延;慢灭暗火、防复燃。土楼建筑在梁柱的高处、底部或与夯土的结合部位阴燃难灭,复燃概率极大。为防止火势蔓延,初期应主攻着火点;中后期火势减弱后,多考虑古建筑保护和安全因素,减小射流,亦可采用阶段式灭火。

六是考虑其它灭火剂的使用。为提高对高价值文物的保护水平和力度,接警可以考虑调动泡沫车、干粉车,并尝试使用A类泡沫、干粉和二氧化碳等灭火剂进行灭火。

4 结语

对于日益复杂的火灾形势而言,土楼火灾规模有限,处置难度一般。但由于特殊的历史背景和在客家文化中的砥柱作用,社会影响力较大。目前,小火亡人事故频发,从各项指标来看,土楼火灾正在此列。本文讨论了土楼火灾的灭火技战术,希望能够对类似福建土楼的土木结构古建筑的火灾扑救提供一点思路。