以线路为单元的配电网运营评价分析

薛风华,王洪寅,庞吉年,周凯帆

(1.国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司,江苏 宿迁 223800;2.东南大学电气工程学院,江苏 南京 210096)

配电网是连接用户和发、输电系统的重要环节,与用户的联系最为密切,具有电压等级多、网络结构复杂、设备类型多样、作业面广、安全环境相对较差等特点。配电网的不同利益相关者存在着不同的利益诉求,其发展已成为多目标优化问题,单从网架规模、线损率等单一方面进行定性评价分析,已不能满足电网科学化发展的要求。因此,为保证电网建设和发展的合理性,有必要对配电网进行综合评估,建立一套科学性强、适用性广的配电网综合评价体系。

本文从线路运营的角度入手,从电压质量、负荷水平、三相不平衡和综合线损四个方面入手筛选相关指标,利用层次分析法建立三层评价指标体系,通过层次分析法中的1-9标度法设置各一级指标和二级指标的权重,充分将专家的意见融入到指标体系之中,并根据专家对各指标设定的评价标准和一流配电网的标杆水平,采用曲线拟合的方法,选择指标的评价判据。通过加权综合法计算出每条线路的得分,并从线路和地区两个角度进行特征化分析。

1 指标体系构建

1.1 指标筛选

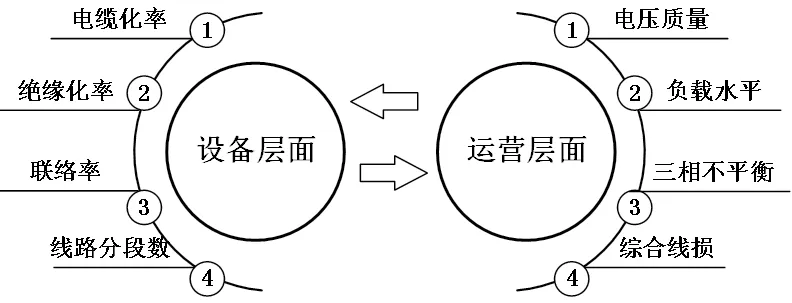

为了更好地发现配电网运营中存在的具体问题,选择以配电线路作为颗粒度进行研究。以线路为单元的配电网综合评价一般从两个层面进行分析,一个是设备层面,主要包括线路电缆化率、架空线路绝缘化率、线路联络率、线路分段数等指标,这些指标都是对设备的硬件状况的描述,在配电网运行时是不变的,只能通过对线路投资改造才能实现指标优化;另一个是运营层面,主要是线路运营时的一些相关指标,包括电压质量、负载水平、综合线损、三相不平衡等方面。从这几个方面所引出的指标是随着配电网的运营不断变化的,可以通过改变配电网的运行方式对指标进行优化。因此,选择从运营层面出发,在电压质量、负载水平、综合线损、三相不平衡四个方面对指标进行筛选。

电压质量是指实际电压与理论电压的偏差,反映了电力部门配送的电能是否符合要求,是供电稳定与否的表现。首先需要保证线路首端节点的电压需要在合格范围之内,同时线路所带配变的出口电压要保持在标称电压附近。因此,选择供电可靠率、配变低电压率、配变过电压率作为电能质量层面的指标。

负载率指的是设备的装机容量与实际负荷的比值,当负载率过大时会影响设备的寿命,负载率过小会造成电能损失。因此,选择线路负载率和配变负载率作为考核指标,同时将配变负载不均衡度也加入评价体系,防止个别偏离平均值的配变负载率被整体数据所掩盖,造成运营状况均衡的假象。

三相不平衡是配电网运营的一个重要指标,虽然影响因素很多,但多数情况是由于三相元件、线路参数或负荷不对称导致。配变三相不平衡会危害配变的正常运行,影响整个电力系统的安全运行。因此,将电流最大不平衡度、电流不平衡超限时间占比和配变不平衡超限比例纳入指标体系。

线路损耗是配电网通过电力线路配送电能过程中产生的损耗。线损电量会直接影响供电公司的经济效益,因此在评价体系中加入线路线损率指标,考核线路运行的经济性。

图1 配电网综合评价示意图

1.2 评价指标体系的构建

对于配电网线路运营的综合评价,主要从电能质量、负载水平、三相不平衡、综合线损四个方面进行分析,其中每个方面又可以细分出多个指标,具有显著的层次性。通过层次分析法建立三层结构的配电线路运营评价指标体系,分别为目标层、准则层和指标层。目标层为综合评价的目的,即线路运营的评价得分,准则层为电压质量、负载水平、三相不平衡、综合线损四个方面,并且在每个准则下又具体划分出多个指标。

合理的指标评价体系有利于评价工作的顺利展开和进行,提升评价的效率和效果。本文提出的指标体系结构简单,层次清晰。准则层的一级指标从经济性和可靠性的宏观角度概括配电网线路的运营,指标层的二级指标能够细致刻画配电网线路在运营过程中的多方面特征,具有良好的适应性和整体性。

2 指标权重与评分规则的设置

2.1 指标权重的设定

本模型采用层次分析法进行权重设定。由于指标体系内包含多个层次,故先对4 个一级指标进行赋权,再针对每个一级指标下的二级指标单独赋权,最后每个二级指标的权重等于该指标所属一级指标的权重乘以单独赋权所得的权重。

对于四个一级指标:电压质量、负载水平、三相不平衡和综合线损,综合对比考虑他们的重要性,根据1-9 标度法可构造出判断矩阵如式所示。

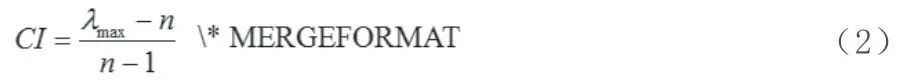

可以计算出矩阵J 的最大特征值λmax=4,根据式计算出一致性指标CI 为0。

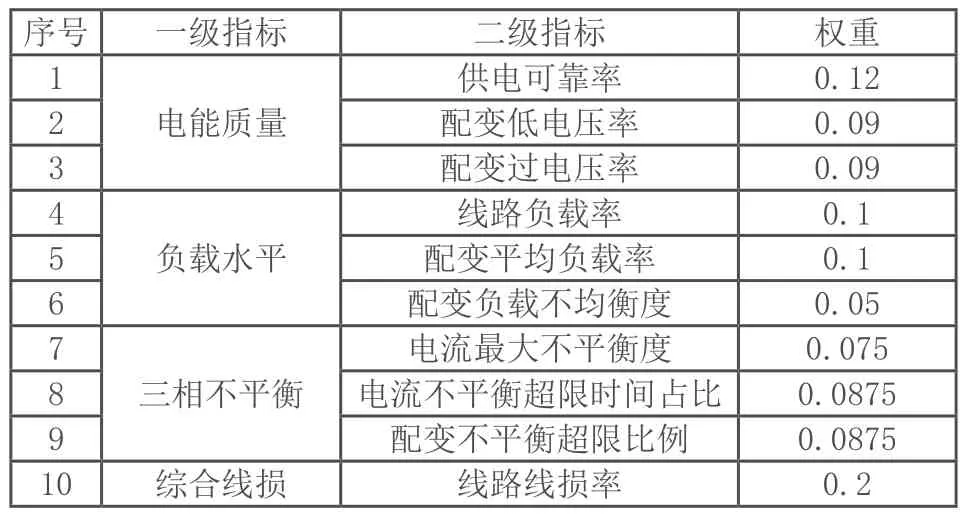

当矩阵的阶数n=4 时,平均随机一致性指标RI=0.9,则随机一致性指标CR=0<0.1,认为矩阵的一致性结果通过了检验,是可以接受的。最大特征值λmax对应的特征向量为(0.594,0.495,0.495,0.396)T,将其归一化后得到各项指标的权重分别为0.3,0.25,0.25,0.2。同理,可以计算出各二级指标权重,所得的结果如表1 所示。

表1 配电线路运营评价指标权重

2.2 指标判据的设定

二级指标从不同的角度反映了配电网不同层面的水平,由于各项指标的基础数据具有不同的量纲和数量级,无法直接综合评价。因此,需要将指标的数值通过评价方法转化成可直接进行比较的评分数值,多数情况下采用百分制。

对于每个具体的指标,在运行时都对应存在一个区间范围,当指标参数在该范围内时,即认为配电网的该项指标所表征的状态是正常的,反之则不然。区间范围的确定即为指标判据的选择。指标判据的确定,不仅要依靠专家长期的工作经验,而且要考虑指标的类型和一流水平。指标的类型分为正向指标、负向指标和区间型指标三类。

为了合理设定每个指标的判据,首先采用德尔菲法,在0~100 分的各个分数区间的端点上设定对应的指标值,根据所得的结果进行曲线拟合,得出指标评价判据函数。参考建设一流配电网相关专业技术导则并结合专家的意见,设定各指标的指标值与分数的对应关系。

各指标的分数和指标值是离散的,不方便后续的得分的计算,因此,本文借助MATLAB 曲线拟合工具箱进行函数曲线拟合,得到指标值与分数的函数关系。对各指标进行曲线拟合处理,得到各指标的指标值与分数的函数关系。通过给出每个指标的具体评分公式,其中x 表示指标值,y 表示得分。在得到每条线路的每一项指标的得分后,根据式逐层往上计算,得到每条线路的得分,具体计算公式如下:

式中,Sk 为层次结构第k 层中某一指标Ak 的得分,Sjk+1为指标Ak 的第k+1 层指标j 的得分,Wjk+1 为指标Ak 的第k+1层指标j 的权重,j 为指标Ak 的第k+1 层指标的个数。

3 算例分析

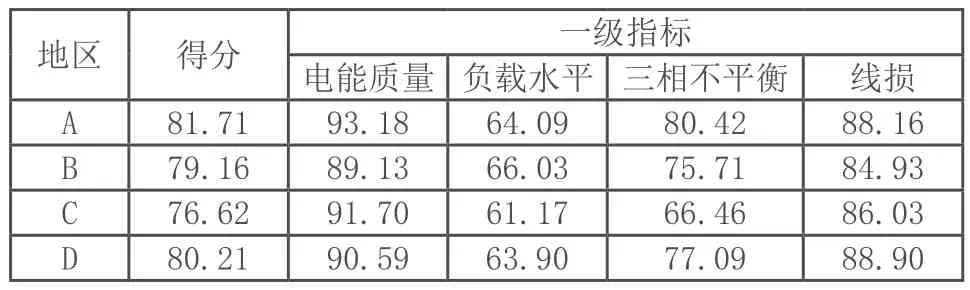

选取供电公司线路运营数据,对原始数据的汇总、筛选和处理。对线路底层各指标进行评分,逐层向上计算每条线路总得分,各地区配电网评分取该地区线路评分平均值。得出各地区配电网的评价的结果如表2 所示。

表2 各地区配电网评价结果

图2 各地区配电网综合得分和线路得分标准差

图2 是配电网综合评分以及线路得分标准差,可以看出,各地区配电网水平与国际一流配电网指标水平对应的满分值仍存在一定差距。市区作为城市电网,在各项一级指标层面都领先于各县级电网,总评分和线路评分标准差也优于其余地区,这一情况也符合城市配电网发展建设水平处于领先位置这一事实。D 县的评分超过了80 分,相对于剩余两个县也存在一定运营优势。剩余地区在各项指标的运营发展水平上均处于滞后状态,需要加强对这些地区的投资建设,引导该地区配电网的良性建设发展。同时对于各得分情况相对较好的地区,线路得分标准差也相对较低,说明这些地区线路运营整体情况都偏好,而得分比较低的地区线路得分标准差也偏大,表明线路的运营情况差别较明显,个别线路的运营情况有待提高。

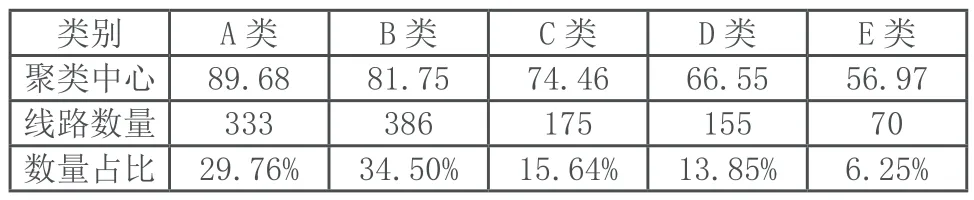

对该地区1119 条线路得分进行聚类处理,结合电力公司各专家意见,将聚类的k 值设置成5。将5 类线路分别标记成A、B、C、D、E 五个等级,最优集群记为A,最差集群记为D。所得的结果如表3 所示。

通过表3 可以看出,该地区线路的优劣的分布情况,A 类、B 类线路数量较多,C 类、D 类和E 类的线路数量相对较少。A 类集群属于最优集群,共有333 个样本,占样本总数量的29.76%,集群中心为89.68,整体的运营绩效水平较高。B 类集群为最大集群,共有样本386 个,占样本总数量的34.50%,集群中心为81.75,说明该地区运营情况处于不错水平的线路较多,如果加强线路运营方面的管理,整体绩效具有很大的提升空间。

表3 线路综合得分聚类结果

为了分析各类线路在全市各地区的分布情况,对每个地区的各类线路数量进行统计,结果如图3 所示。可以看出市区的A 类线路占比最多,运营水平明显高于其他地区,B 县的E 类线路数量占比最多,C 县的A类线路数量占比最小,每个地区的中间三个等级的线路数量都占了该地区线路绝大部分。

上述分析表明,A 市各地区的线路运营管理水平存在一定差异,市区的网络架构建设和运营管理的投入确实大于其余各县,线路运营的得分也印证了这一情况。而各县在投入资源相差不多的情况下,线路综合得分表现出一定的梯度,说明了各县在运营管理上确实存在一些差距,其中D 县的情况相对较好。并且全市除市区外各地区优秀线路数量占比普遍不高,有待进一步加强。

图3 各类线路分布情况

4 结语

本文以线路为单元,从线路运营的维度出发,提出了配电网运营评价体系。该评价体系不仅能完整地表现传统配电网的各个方面,而且能够从线路层面发现问题。基于本文的工作,可以从整体上掌握各地配电网之间的差距,分析出配电网的运营薄弱环节,为配电网的规划和整改提供有效的建议。