知识与事权双重面向的法官员额测算

摘 要:员额测算是员额全局调整、员额区域统筹以及优化法院内部管理的决策工具。不同历史階段,员额测算的推进主体、变革动因和方法选取特点各异。究其知识属性,员额测算属交叉学科,处于司法制度研究的边缘。究其事权属性,员额测算为司法行政事权,法院自行掌管呈现稳态。因此,员额测算知识生产和应用的封闭性应当打破,其作为调配增量资源的司法行政事权应当从法院自管事权中剥离。

关 键 词:员额测算;知识生产;知识应用;司法行政事权;司法制度

中图分类号:D926.2 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2019)08-0100-09

收稿日期:2019-04-30

作者简介:郭泽喆(1983—),男,福建龙岩人,厦门市思明区人民法院法官,研究方向为民法、司法制度。

包括司法机关在内的我国公权力机关有泛行政化的传统,[1]在很长一段时期法官选任与公务员同质化①,[2]法官等级作为行政职务职级的附庸用作法院人员普惠式的福利增益②,这种情况下法官的数量和比例难免膨胀。直至本次司法改革法官职业的特殊性才真正受到重视,员额制改革被中央纲领性文件确立下来并转化为法律制度落地生根。员额制通过人员分类管理将法官与法院其他人员进行身份区隔,法官身份欲独立需解决质和量两个问题。质的问题即法官资格准入,由法官遴选程序解决。量的问题即法官人数和比例,由员额测算程序解决。员额测算公式③要素中,员额数量表征审判力量充裕程度推动司法规律回归,员额比例表征法官精英化程度与法官尊荣相关。员额测算并非单纯技术范畴,测算结果为员额制目标服务,具有保障改革实现的价值。

一、员额测算的价值

2017年下半年全国法院员额制改革完成。[3]从时间维度考察,员额测算是动态性工作,对同一对象的测算有不断更新的需要。从空间维度考察,员额测算在法院宏观、中观、微观管理中发挥不同作用,测算不单“因时而异”,而且“因地而异”“因院而异”。所以,员额制推行过程中员额测算有着全面应用的需求。

(一)员额全局调整的需要

我国法院的层级差异和地区差异十分明显,京沪粤中心城区法院年收案已破10万件,欠发达地区法院年收案千件以下不在少数,执行同一员额比例容易导致忙闲不均的后果①。此前法官编制管制较为宽松,法院应对案件畸多畸少相对灵活,现若一刀切执行员额比例反而更无法适应办案实际。[4]司法改革后全国法院普遍设立审判团队,扩容司法辅助人员,大力推行信息化、智能化办案。在审判权运行模式进行变革、司法辅助力量规模和结构发生变化、办案环境条件不断改善的情况下,员额测算所作条件假设应当相应调整。“时移世易,变法宜矣。”[5]一旦时势发生重大变化应考虑全局层面的员额比例调整,这时便需要员额测算的数据支撑。

(二)员额区域统筹的需要

中央政法委同意各省总体员额比例不高于39%的前提下高级人民法院可在下辖人民法院进行员额调剂,[6]一些案多人少矛盾突出、区域发展不平衡的省份已经开始实施该政策②。目前,调剂员额比例的依据是《人民法院第四个五年改革纲要(2014-2018)》(以下简称《纲要》)③,指出要“根据辖区经济社会发展状况、人口数量(含暂住人口)、案件数量、案件类型等基础数据”确定法官数量,但具体操作方法并无定论。因此,如何将《纲要》以及《法官法》规定的抽象原则转化为可行的操作规范是员额测算的题中应有之义。

(三)优化法院内部管理的需要

优化法院管理是司法改革的目标之一,而内部庭室忙闲不均是困扰法院管理的顽疾。法院内部忙闲不均与法院之间忙闲不均成因相同,主要在于司法资源特别是人力资源配置失衡④,这可通过优化作为核心司法人力资源的法官的人员配置加以解决。内设机构法官数量和比例的合理配置是法院人力资源管理决策的核心问题,法官合理办案数是多少、不同类型审判部门的法官合理办案数是否应当有所差异,是员额测算的微观应用场域。

二、员额测算的演进

员额测算从理论舶来为主进化到结合国情研究,实现了方法从单一到多元、结果从粗放到精确的进步。不同阶段,员额测算推进的主体、变革的动因、方法的选取存在不同特点。

(一)指标比较方法

学界引入员额理论后最初使用的是指标比较的方法,主要目的是指出当时我国法官编制制度的不合理,同时证成法官员额制本身的合理性。贺卫方教授对比美国的法官设置情况后得出我国法官数量规模甚巨的结论,并建议我国最高人民法院任命25至30名法官,高级人民法院、中级人民法院和基层人民法院每级依次递减5名左右,全国法官人数控制在2万名以内。[7]章武生教授也持类似观点。[8]而王晨光教授则认为,若参照大陆法系国家的法官人口比,我国法官的总数并不多。[9]还有一些研究通过比较国外法官案件比、法官人均结案数等指标,得出我国司法效率低下的结论,但对法官数量是否过多却难下定论。[10]指标比较方法普及了司法常识,有利于促成推行员额制的共识,对员额制改革起到推波助澜的作用,但该方法的缺陷也是显而易见的。抛开具体条件单纯比较法官人口比、平均办案数等指标并不能真实反映法官数量的合理性①。在相关研究中,还存在通过采用不同参照系使指标比较结果为预设观点服务的现象。

(二)数理统计方法

进入21世纪,我国法院全面推行以审判质效指标为工具的数目字管理,指标数量从一开始几种发展至最多30余种②。各级人民法院普遍设立审判管理办公室,司法统计学作为司法制度学的一门分支登堂入室,计算合理法官数量因引入数理统计逐步走向成熟③。一些法院尝试计算合理法官数量以及法官合理办案数量,一方面作为队伍管理和审判管理的参考,另一方面通过证成“案多人少”向党委政府和上级法院争取职数职级、办案经费等资源④。此类实践中,研究人员挑选出其认为的与法官数量关联度最为密切的因素案件数作为自变量,通过设计公式并应用统计软件计算出合理的案件数量或法官数量。以厦门某基层人民法院一项“区间估计”思路的调研为例⑤,[11]将案件进行分类后进行如下统计操作:首先,统计法官人均结案数作为合理结案数区间估计值并利用E-views软件进行正态性检验。然后,利用SAS软件对符合正态分布的法官结案数区间值进行置信度为99%的分析,将置信上下限视为法官结案数的合理区间。最后,预测未来一定时期法院收案总量,除以法官合理结案数,得出合理法官数量。此种方法假设影响因素仅有案件数量,并将现有人均结案数进行置信度分析,值得商榷。我们知道,不同案件的难易程度具有差异,如小额速裁法庭法官年办案数超过千件,但同一法院的民事审判庭法官年办案数逾200件便近极限。在一些案件繁简分流更为彻底的法院简案承办法官和难案承办法官之间的办案数差距更为显著,两类法官的实际办案工作量可能相当,甚至出现倒挂。以现有人均结案数进行置信度分析的统计学含义在于,认为现有结案数是合理结案数。然而,既有结案数并不当然是合理结案数。事实上正是因为对既有结案数的质疑,才有必要对合理结案数进行测算,进而加以改变和调整,将亟待改变的实然视为理想状态的应然,是此种方法的内在逻辑矛盾。

(三)工作量测算方法

员额制被确立为本轮司法改革目标之后,引入社会学的实证方法逐渐成为员额测算的共识。南京“基于民事案件工作量的分类与测量测算法官员额”尝试较早且具有代表性,研究人员选取一定数量法官为样本通过观察、问卷、访谈、录像监测等方法,将审判工作区分为核心审判工作和辅助性审判工作①,并统计两类关键数据:⑴理论办案时间,即法官的“工作时间”与“非审判工作时间”之差。⑵单案办理时间,即“单个案件核心审判工作时间”与“单个案件辅助性审判工作时间”之和。研究人员认为,在现有司法辅助力量和现行办案模式下,法官“审判工作量”等于“理论办案时间”除去“单案办理时间”之商。司法改革全面推行之后法官将更加纯粹专注于办理案件,则法官“审判工作量(核心)”等于“理论办案时间”除去“单案办理时间(核心)”之商。根据公式“法官员额=案件总量÷法官审判工作量”,可结合实际计算出测算时直至改革目标达成时配备法官数量的上限和下限。[12]这种方法以南京为代表,采取了社会学田野调查的方法取得第一手资料,考虑改革前后审判工作条件和环境的变化做出面向未来的假设,研究人员根据审判规律提出并区分“核心”和“辅助”审判工作借此将不同性质的办案工作分别定量分析。法官是审理案件的主体,其不可替代性表现为投入到办案中的劳动是不可替代的,[13]案件工作量应当成为员额测算首要考量因素,这种以办案工作量为中心的测算思路是合理的。事实上,基于办案工作量的员额测算方法早已被美国官方采用,该国联邦司法中心在20世纪60—70年代制定了一套测算法官工作量的“案件权值”计算法使用至今,[14]这也印证了该方法的科学性和生命力。

三、员额测算的双重面向

员额测算具有知识和事权的双重面向,在知识领域员额测算处于员额制研究的边缘,作为事权的员额测算由法院自行掌管并呈稳定状态。

(一)作为知识的员额测算

员额测算研究未来合理的入额人员数量和比例,按应用场域属于司法制度学范畴,按知识特征则具有人力资源管理学属性,两种学科直接交叉。在方法层面,数理统计、社会调查以及大数据应用已成为当前员额测算不可或缺的研究工具,所对应的知识来源于统计学、社会学、计算机科学等,体现出方法型的间接学科交叉特点①。[15]司法制度学在法学一级学科内部本身并非独立二级学科,而是訴讼法学、宪法学等法学二级学科交叉的产物,对外又与政治学、管理学等跨一级学科交叉。员额测算作为司法制度学的分支是交叉学科的交叉学科,研究本体和研究工具鲜有其他部门法学的特征,属于一种边缘学科。笔者于2018年6月20日在中国知网以“员额”为关键词进行检索显示找到955条结果,以“员额测算”为关键词进行检索显示找到5条结果,以“员额数量”为关键词进行检索显示找到28条结果,以“员额比例”为关键词进行检索显示找到108条结果。第二种检索结果是体现员额测算直接研究成果,仅占全部员额制研究成果的0.5%,第三种和第四种检索结果体现员额测算间接研究成果,也只占全部员额制研究成果的14.3%。可见,员额测算处于员额制研究的边缘地位,员额测算研究呈现总量不足与结构失衡并存的特点。从结构上看,数量有限的员额测算研究主要集中在具体方法上,员额测算主体、程序、标准等制度化安排较少受到关注。

(二)作为事权的员额测算

员额测算是员额管理的环节,是配置法院人力资源过程的一个方面,本质为司法行政事务。在建国与改革开放初期,我国曾专门由司法行政部门承担法院司法行政事务,但在1959年以及1982年后法院根据全国人大决定及立法收回司法行政事权,形成了法院“‘两权混同的自行管理阶段”。[16]理论上法院自管的司法行政事权应指向既有存量资源,其效力作用于法院内部,如内部人员管理、自有财物分配、审判辅助事务等。但司法行政事权并非绝对意义上的由法院自管,涉及增量人财物资源的事项法院无权自行决策和调配,管理权散落于党的机关、立法机关和行政机关,如人事任免、经费拨付、基建采购等。具体到员额测算,其功能为确定法官比例和数量,属于增量人力资源管理范畴,按照上述司法行政事权二分逻辑,应当纳入非自管事权。

当前,我国实施的是法院内部测算员额的安排,四级人民法院在开展员额测算时各自承担不同角色。其中,最高人民法院和高级人民法院直接执行中央政法委确定的员额比例,无需再行测算本院员额。省内员额统筹过程中,中基层人民法院为争取员额,实际进行本院员额测算。而高级人民法院行使员额调配权,是下级人民法院员额测算结果的评判者。某个具体人民法院的初步员额估算存在“自估”和“他估”选项,目前采用的是前者。“自估”使员额提议权和论证权掌握在自己手中,中基层人民法院当然赞成。对高级人民法院而言,无论“自估”或“他估”均不影响员额调剂决定权,可能受到影响的是司法行政事权的成本和效果。“他估”存在高级人民法院为之和委托第三方为之两种可能的方案。第一种方案增加高级人民法院负担,测算结果没有比较优势。第二种方案也存在缺陷:一是可能发生的第三方代理人机会主义风险不亚于中基层人民法院“自估”可能发生的道德风险。二是是否存在胜任第三方以及能否有效选任第三方均存疑。因此,对高级人民法院而言,“自估”是更为稳健的方案。

(三)改造员额测算的必要性

员额测算的对象是法官,开展主体以及应用场域是法院,所需背景假设是审判权合理运行,由此形成相对封闭的员额测算知识生产和实践格局。不单法学界以外对员额测算几无关注,法律职业群体内部也较少涉猎①。员额测算的封闭性容易造成思维藩篱和立场束缚,知识供需主体混同致使知识供给一侧动能不足②,最终陷入员额测算知识的需求疲软与供给短缺互为因果的不良循环。本次司法改革的目标之一是去行政化,对法院自管司法行政事权做进一步剥离是必然要求③。员额制本身便负有带动司法机关去行政化的使命,作为司法行政事权的员额测算涉及增量资源调配,从性质而言本不适合法院自行管理。然而,针对员额测算事权目前采取的是审判机关自管模式,作为手段的员额测算反而成为法院增量自管司法行政事权,此等实然与应然目标产生悖反。员额测算从法院事权中剥离这一观点符合司法制度和行政管理的一般原理,可考虑以此为前提讨论员额测算制度的改造和完善。

四、员额测算的展望

员额测算知识生产和知识应用的封闭性应当打破,员额测算作为增量资源调配属性的司法行政事权应当考虑从法院自管事权中剥离④,员额测算的事权架构、知识应用模式以及知识供给升级宜作优化考量。

(一)理想的员额测算事权架构

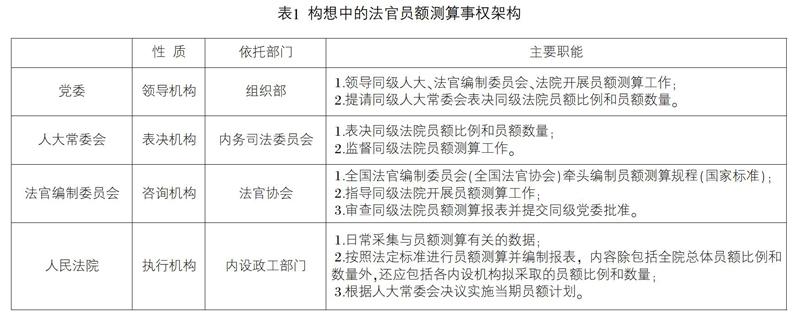

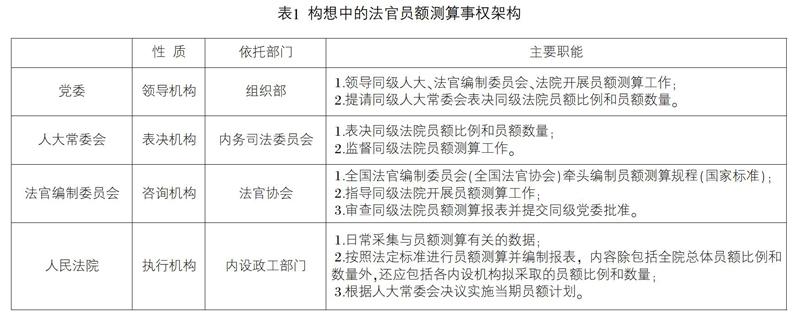

员额测算从法院事权中剥离后置于何处,牵涉到司法行政管理制度选择问题⑤。一种思路是党委、人大保留重大司法行政事项决策权基础上,再设立专门委员会接纳法院剥离的具有专业性质的司法行政事权,目前设立的法官遴选、惩戒委员会即为此种性质机构。若遵循一事权一委员会模式,则针对员额管理事权可考虑增设法官编制委员会。在此基础上构建“党委(领导机构)——人大(表决机构)——法官编制委员会(咨询机构)——法院(执行机构)”的员额测算(法官编制)事权组织架构(见表1)。员额测算五年一次为宜,与“四套班子”及“两院”换届同步。通过上述事权重置,各级人民法院均需对本院所需员额进行初步测算,将现在高级人民法院实际行使的省内员额测算核定权力(实为决定法官编制的人事权)收回至党的机关和权力机关,并设专门咨询机构进行专业把关,如此可进一步推动法院去行政化,特别是进一步解决各界普遍担忧的人财物省级统管后高级人民法院司法行政权力过度集中问题。

(二)员额测算知识应用方向——标准化

开展员额测算是为了在法官人力资源配置中获得最佳的数量和比例方案,全国四级法院每经过一段时间便需要重新组织员额测算以适应情势变化。落实到员额制运行上的员额测算脱离纯粹知识属性,转变为公共部门人力资源管理决策及执行行为,此时的员额测算具有追求秩序、重复发生、考量效益的特点,十分适合纳入标准化管理①。2017年2月,国务院通过的《标准化法(修订草案)》将标准分为强制性标准、推荐性标准和团体标准、企业标准,将团体纳入标准化主体②,这为员额测算纳入国家标准化体系提供了机遇,员额测算标准的制定主体、所属类型具备了讨论空间。因此,可考虑中国法官协会牵头制定社会团体标准性质的法官员额测算规程(标准),供全国法院测算员额时参照使用,只有适用标准方法测算的结果才可作为申报员额的有效依据。通过对边际效用明显没有比较优势的员额测算方法在实际应用上加以出清,保證测算真正对员额决策有所助益①。

(三)员额测算知识生产的进化

员额测算对学科交叉应用的需求与法院系统相对封闭的知识储备之间存在矛盾,如何缓解这种紧张关系是完善员额测算机制面临的问题。法院和未来可能成立的法官编制委员会应加强与高等院校、科研院所、企事业单位的合作,组建以司法制度学人才为基础、以相关学科人才为补充的复合研究团队开展测算,测算过程中需要进行的特殊事项还可考虑委托第三方专业机构完成。员额测算还应广泛吸收互联网、大数据、人工智能的最新成果,由最高人民法院统一开发工作量计算软件用于员额测算的时机已较为成熟②。此外,员额测算应考虑员额制改革中异化情形的应对③。若无法改变院庭长当然入额以及员额筛选机制部分失灵,则需要考虑对正常测算结果进行上浮修正,以保证测算结果的有效性。

作为推行员额制运行的必要工具,员额测算有着知识和事权的双重面向。要想实现人民法院去行政化和审判职能纯粹化的司法改革目标,以及实现员额管理开放性和科学性不断提升的效果,既要改进员额测算的知识生产和知识应用,也要把员额测算从法院自管事权中全部或部分剥离,现行员额测算机制宜做通盘而渐进的改良。具体而言,调整员额测算事权架构涉及司法行政制度变革,属于顶层设计范畴,需要国家治理系统中处于核心地位的党的执政系统和人大系统[17]作出制度安排。而员额测算知识应用标准化以及知识生产不断进化,可依托现有事权架构实现。作为事权的员额测算调整可“大胆假设,小心求证”而谨慎缓行;作为知识的员额测算在知识应用上尝试标准化具备现实可行性,在知识生产上追求进化的脚步则应驰而不息。

【参考文献】

[1]沈寿文.中国立法机关与司法机关之法治化方向——立法机关与司法机关之“去行政化”[J].云南大学学报(法学版),2012,(6).

[2]周道鸾.关于确立法官员额制度的思考[J].法律适用,2004,(8).

[3]靳昊,李京.我国法官员额制改革全面完成[EB/OL].光明网,http://news.gmw.cn/2017-07/04/content_24968795.htm.

[4]李可.寻找法官员额定额之基数[J].学习与探索,2017,(3).

[5]吕氏春秋[M].(汉)高诱注.(清)毕沅校.上海:上海古籍出版社,2014.

[6]21世纪经济报道.孟建柱:基层法院检察院员额比例可提高到40%[EB/OL].网易,http://money.163.com/16/1020/14/C3R09EVG002580S6.html.

[7]贺卫方.司法的理念与制度[M].北京:中国政法大学出版社,1998.

[8]章武生.我国法官的重组与分流研究[J].法律科学(西北政法学院学报),2004,(3).

[9]王晨光.对法官职业化精英化的再思考[J].法官职业化建设指导与研究,2003,(1).

[10]林殉.法官定额制度若干问题探讨——一个比较法的视角[J].福建法学,2004,(4).

[11]张晴,冯冰洁.“司法产品”的阈值——法官合理办案数的实证测算[J].东南司法评论,2016,(1).

[12]王静,李学尧,夏志阳.如何编制法官员额——基于民事案件工作量的分类与测量[J].法制与社会发展,2015,(2).

[13]郭泽喆.学科交叉视角下的法官员额测算[J].司法改革论评,2015,(2).

[14]何帆.法官多少才够用[N].人民法院报,2013-6-7(05).

[15]吴丹青,张菊,赵杭丽,吴光豪.学科交叉模式及发展条件[J].科研管理,2005,(5).

[16]徐汉明.论司法权和司法行政事务管理权的分离[J].中国法学,2015,(4).

[17]沈德咏,曹士兵,施新州.国家治理视野下的中国司法权构建[J].中国社会科学,2015,(3).

(责任编辑:苗政军)