中原地区商代水井初探

付海龙

(盘龙城遗址博物院,湖北 武汉 430312)

水井是考古发掘中较为常见的遗迹。初步统计,中原地区商代水井的发掘数量已超过300眼,主要分布在偃师商城、郑州商城、安阳殷墟等都邑遗址(1)① 本文中的中原地区指今河南一带。。目前,学术界对中原地区商代水井已有初步研究[1],但在水井的判定标准、堆积类型、形制演变等方面的研究较为薄弱,本文将对此进行初步探讨。

一、水井的判定标准

中原地区商文化遗迹中的一个显著特点是开口规则(如长方形方形、、圆形、椭圆形等)的深灰坑。这类深灰坑主要包括了水井和窖穴,但在未完整发掘甚至是已完全发掘的情况下,有时也难以对深灰坑的性质进行判定。这是因为中原地区商代的水井与窖穴在形制上有不少相似之处,例如开口形状都主要为长方形、圆形、椭圆形,坑壁都较直,相当一部分有对称或交错脚窝,坑底都较平整。二者的不同之处主要体现在深度和底部堆积方面,例如窖穴的深度一般在5米以内,集中在1.5—3.5米之间,而水井的深度超过3米,集中在5—11米之间;窖穴的坑壁有的经过拍打而较光滑,而水井的坑壁有的可见水位线;窖穴底部可见烧土硬面、木板,堆积有谷物或甲骨等,而水井底部可见木质井框、细沙淤泥层或汲水器具等。

因此,为了便于水井的发现与研究,有必要明确中原地区商代水井的判定标准。这既是对水井自身特征的归纳总结,也是与其他遗迹特别是窖穴相区分的重要标尺。

判定中原地区商代的某一遗迹是否为水井,首先要考虑的是与井水相关的遗存,例如是否存在水位线、井框、淤泥淤沙层、陶片过滤层或井盘等,其中淤泥淤沙层是水井内最为普遍和显著的遗存;其次需要观察遗迹的形制和深度,从形制上看是否为规则的坑体,如坑口形状为长方形、圆形、椭圆形等(2)② 部分遗迹的坑口因受到破坏而呈现不规则形状,这时需要观察坑体的横截面形状。,从深度上看是否超过3米,倘若深度超过5米,则为水井的可能性更大。总的来说,某一遗迹是较为规则的坑体、深度超过3米并且存在与井水相关的遗存,可以判定为水井,没有发现与井水相关的遗存就不能明确判定为水井。

二、水井的堆积类型

坑状类遗迹内部堆积有其形成的过程,要注重对其不同阶段堆积的区分。水井作为水利建筑设施,有着建造、使用和废弃过程,相应的可能会存在建造堆积、使用堆积和废弃堆积。

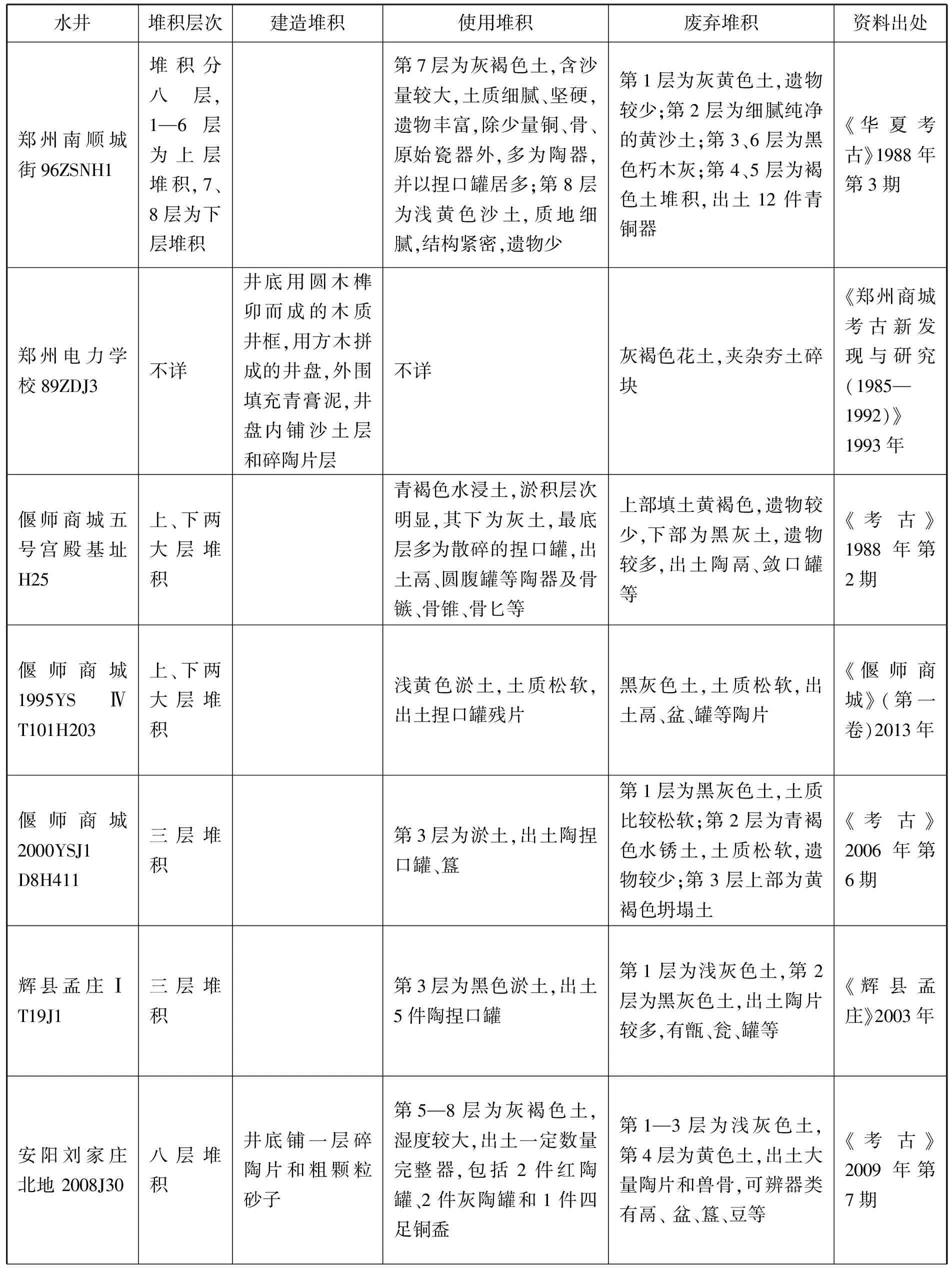

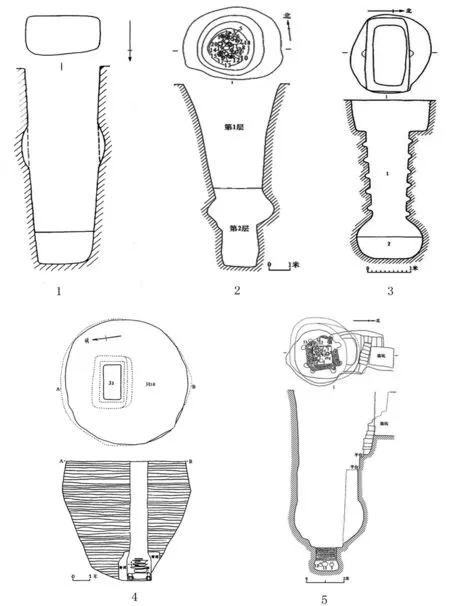

随着考古学界对中原地区商代水井内部堆积认识的深入,部分水井的不同阶段堆积得到较为明确的区分(表一),从中我们可以初步归纳出中原地区商代水井的堆积类型:

建造堆积主要体现在井内的防护和过滤设施,如加固井壁的木质井框及填充的鹅卵石、青膏泥,过滤井水的沙土或碎陶片层等;

使用堆积主要体现在含较多水锈、沉积相明显的淤泥或淤沙层,土质一般较为细腻、松软,土色多呈现黄色、灰褐色、黑色,往往出土较为完整的遗落器物,多为汲水用的陶罐,甚至还有铜器、骨器等;

废弃堆积主要体现在废弃时的井壁坍塌堆积、填土堆积以及废弃后改作其他用途而产生的堆积,如一般的生产生活垃圾堆积、窖藏堆积、祭祀堆积、夯土堆积等。

表一 中原地区商代典型水井内部堆积登记表

水井堆积层次建造堆积使用堆积废弃堆积资料出处安阳刘家庄北地 2008J31四层堆积井底用柏木交叉搭成边长1米的 “井”字形框架,高度约1.1米,外围填满鹅卵石井底发现6件陶罐及少量青铜器深灰色土质,质地松软,遗物较少《考古》2009年第7期安阳王裕口村南地2009J5四层堆积第4层为黄褐土,该层上部见水位线,出土6件保存完整的陶罐第1层为深灰土,第2层为浅黄褐土,第3层为黄褐土。共有四层祭祀遗存,主要为人骨架、兽骨《考古》2012年第12期安阳殷墟 2008HBSCF2J1八层堆积第6层为灰色土,土质潮湿;第7层为红黄色土,土质极湿;第8层为黄色沙土,土质极湿。出土陶片较多,以束颈圆腹罐①为主第1层为黄色料礓石土,土质坚硬;第2层为灰褐色土,有大量兽骨;第3层为灰色土,包含烧土块;第4层为红色土,土质坚硬;第5层为黄色细沙土,含料礓石,出土陶片较少、兽骨较多《考古》2010年第1期安阳刘家庄北地 2010—2011J21四层堆积井底设置有 “井”字形木框第3层为红褐色花土,土质软黏;第4层为乌黑色淤积土,土质软黏,出土鬲、罐、甑等陶片第1层为黄褐色土,夯筑,土质坚硬;第2层为红褐色土,有夯筑痕迹,出土鬲、罐等陶片《考古》2012年第12期荥阳关帝庙J12上、下两大层堆积第2层为黄灰色土,土质细腻纯净,含大量水锈,出土罐、鬲等陶片第1层为灰黑色土,土质较纯净,含较多水锈,出土鬲、罐等陶片《考古》2008年第7期①简报中称之为“圜底罐”。

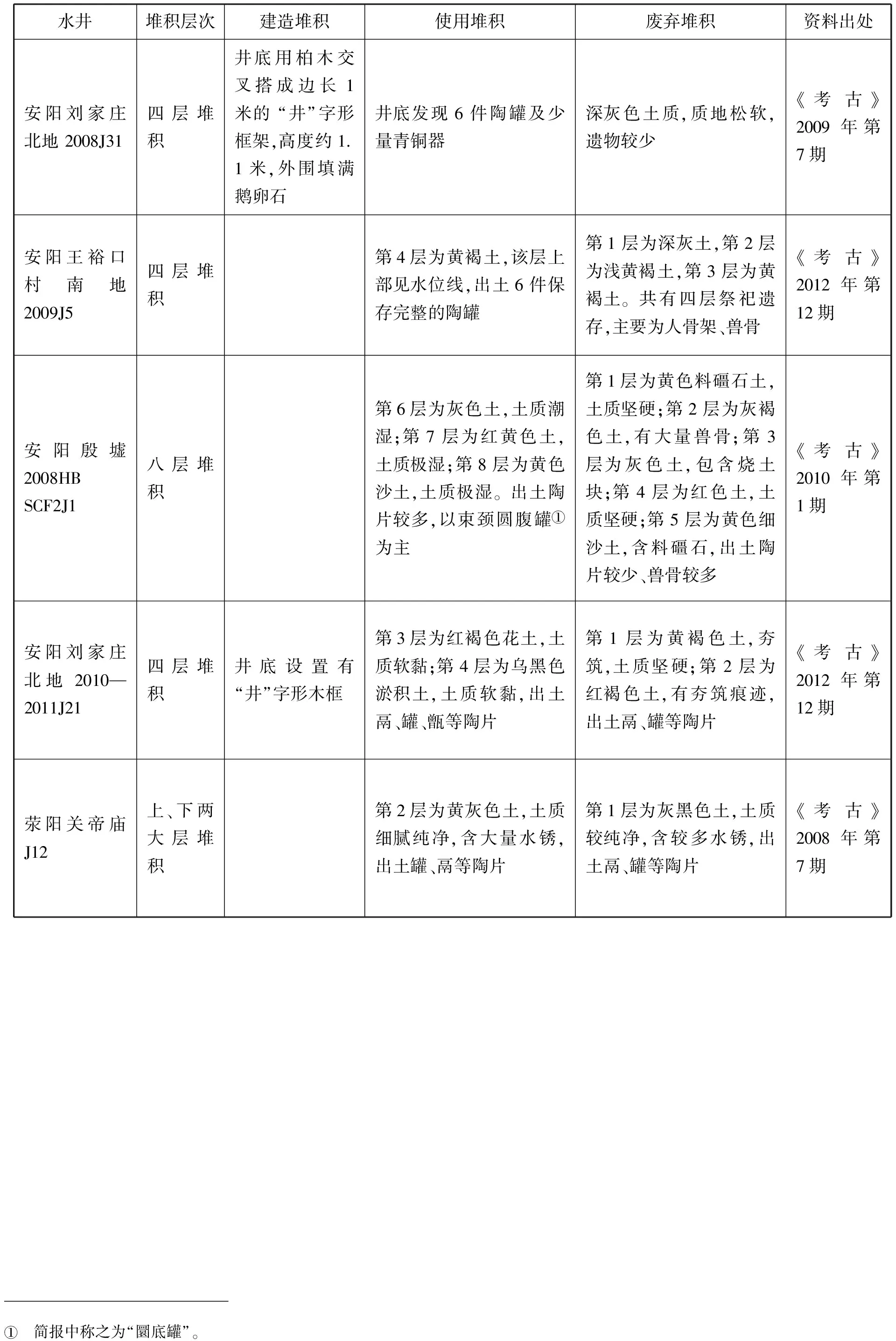

水井内通常出土若干完整的陶罐,一般认为是汲水器具,但尚缺乏论证分析。对此,本文对典型水井使用堆积中出土的陶器以及完整或复原陶器进行统计(表二、三),简要论证分析中原地区商代水井的主要汲水器具。

表二 中原地区商代典型水井使用堆积出土陶器器类、数量统计表

表三 中原地区商代典型水井使用堆积出土完整或复原陶器器类、数量统计表

以上统计表显示,在水井使用堆积出土陶器以及完整或复原陶器的器类中,捏口罐、束颈圆腹罐所占比例最大,居各类陶器之首,其他每类陶器的数量与之相差悬殊。另外,在偃师商城五号宫殿基址H25、H26井底共发现19件捏口罐[4],辉县孟庄ⅠT19J1井底出土5件完整的捏口罐[5](P251-253),安阳刘家庄北地2008J30、2008J31井底各出土2件完整的束颈圆腹罐[6],安阳王裕口南地2009J5、2009J18井底各出土多件完整的束颈圆腹罐[7]。由此,我们可以看出捏口罐、束颈圆腹罐是水井使用堆积中出土的最常见、完整器数量最多的陶器器类,初步确定它们是中原地区商代水井的主要汲水器具。捏口罐、束颈圆腹罐颈部明显,多为束颈,口部或有对称捏痕,圆鼓腹,适宜绑缚绳索便于汲水。目前所见,捏口罐主要出土于早商时期的水井中,而口部无捏痕的束颈圆腹罐则出现于晚商时期的水井中,这体现了中原地区商代水井主要汲水器具的时代变化。

三、水井的形制及其演变

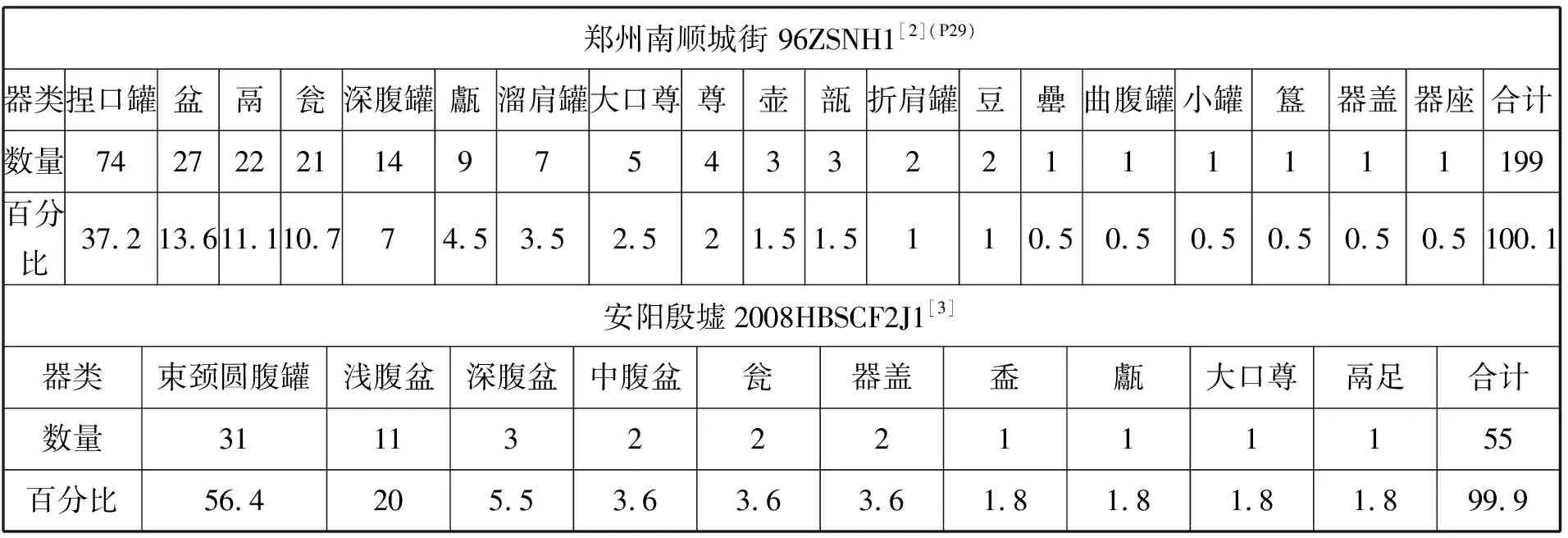

商代水井结构较为简单,主要由井口、井壁和井底组成,个别有木质井框。依据水井的构造特点,中原地区商代水井可分为两大类——土井和木井。

1.土井

土井是未采用任何加固设施、形制较为规整的土坑井,占目前水井发掘数量的大多数。依据井身横截面形状可分为三个类型。

长方形井。井壁近直,一般有脚窝,井底基本为平底。如偃师商城水井1995YSⅣT101H203,井身横截面形状为圆角长方形,井口东西长2.06、南北宽1.2米,深6.2米;东西两壁稍直,南北两壁倒塌严重,南壁残存1个脚窝;井底呈长方形,平底(图一:1)[8](P462-463)。

圆形井。口大底小,井壁倾斜,一般不见脚窝,井底基本为平底。如安阳王裕口南地水井2009J18,井身横截面形状为椭圆形,井壁斜直向下内收,口大底小,底呈圆形,口长径4.7、短径4.12米,底直径1.7米,深10米(图一:2)[7]。

上圆下方形井。目前仅见于荥阳关帝庙遗址,开口形状为圆形或椭圆形,井壁斜直向下约1—2米变为长方形。如水井J12,井口呈椭圆形,长径2.2、短径1.83米,深4.4米;井壁斜直向下0.8米后,井身内收呈长方形,长2.05、宽1米,南北两壁有对称脚窝;井底呈椭圆形(图一:3)[9]。

2.木井

木井与土井相区别的主要特征是在井壁或井底采取加固设施——木质井框。根据井身横截面形状可分为两个类型。

长方形井。如郑州电力学校水井89ZDJ3,井身横截面形状呈圆角长方形,井口长2.68、宽1.42米,深7米多;井壁竖直,井底部有木质井框并铺有碎陶片和沙土(图一:4)(3)目前,部分商代遗址中发现多处所谓带有井坑的水井,但由于这些水井位于大型夯土建筑区域,层位关系复杂,再加上公布资料较为简略或有抵牾,本文暂对所谓带有井坑的水井不予讨论。[10](P162-184)。

图一 中原地区商代水井类型

1.长方形土井(偃师商城1995YSⅣT101H203) 2.圆形土井(安阳王裕口南地2009J18) 3.上圆下方形土井(荥阳关帝庙J12) 4.长方形木井(郑州电力学校89ZDJ3) 5.圆形木井(安阳刘家庄北地2008J31)

圆形井。如郑州市黄河路与花园路交叉口西南角发现1眼圆形竖穴水井,井壁四周有木质井框[11]。安阳刘家庄北地水井2008J31,井身横截面形状近圆形,井口直径约3.1米,深10.3米,井口北侧有可供上下的12级台阶;井底收缩成深约1.35米的方形坑,其内放置木质井框,周围填满鹅卵石(图一:5)[6]。

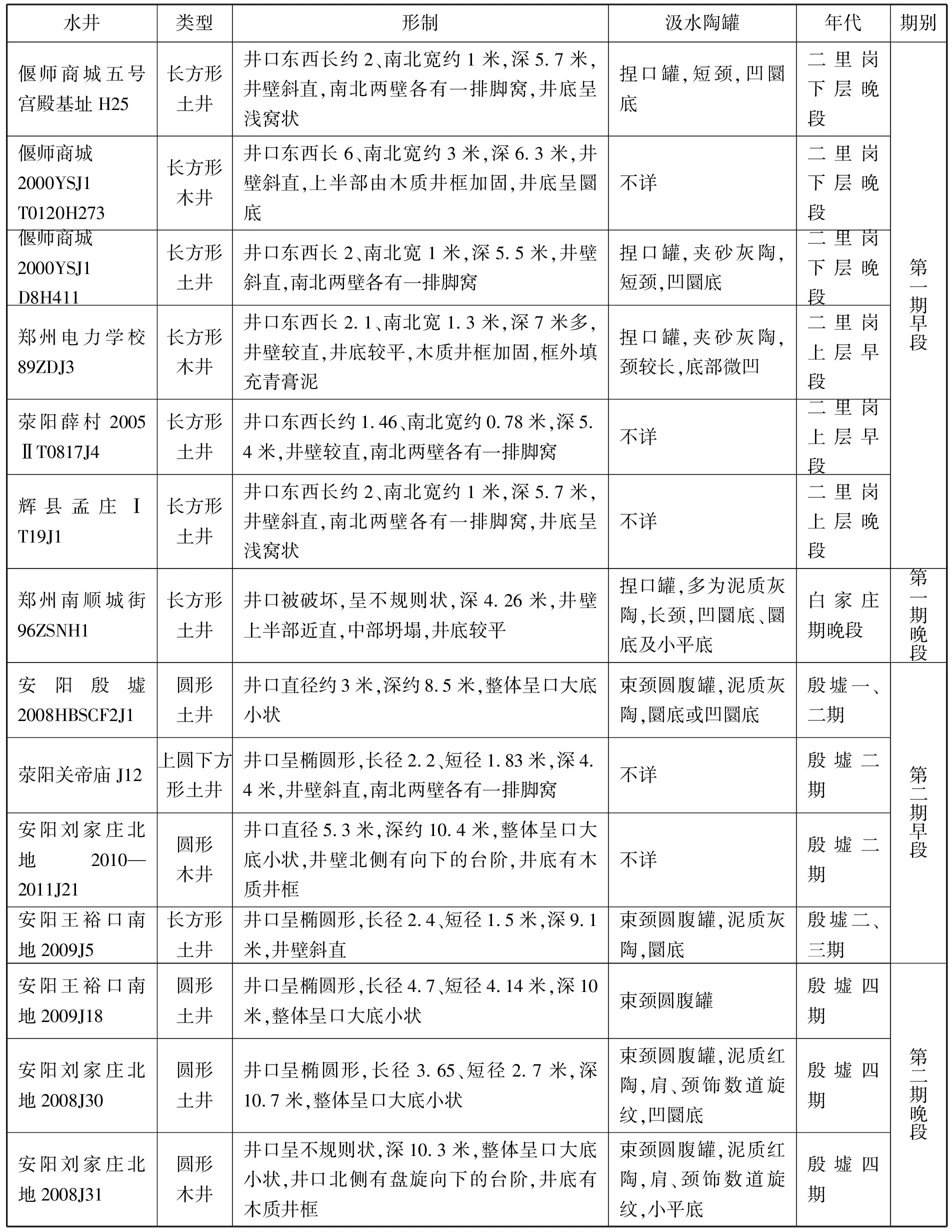

依据典型水井的类型、形制及汲水陶罐等特征(表四),可将中原地区商代水井初步分为两期四段,分期如下:

表四 中原地区商代水井分期表

第一期早段:年代为二里岗下层晚段到二里岗上层晚段。水井主要为长方形土井,偶见长方形木井。井口方向多为东西向,一般东西长约2米、南北宽约1米,深度在5米左右。井壁斜直,往往凿有对称或交错脚窝。井底一般微凹近平。汲水器具以捏口罐为主,多为夹砂灰陶,颈较短,圆腹,凹圜底。主要发现于偃师商城、郑州商城、荥阳薛村、辉县孟庄等遗址。

第一期晚段:年代为白家庄期。水井仍以长方形土井为主,形制基本类同于早段,在此阶段可能出现了圆形土井和木井[11]。汲水器具——捏口罐,多为泥质灰陶,颈部变长,罐底由凹圜底逐渐变为小平底、圜底。此阶段的水井主要发现于郑州商城遗址。

第二期早段:年代为殷墟一期到殷墟三期。水井以圆形土井为主,有一定数量的圆形木井,偶见长方形土井及上圆下方形土井。圆形土井和木井形制多呈口大底小状,井口直径基本在2—5米之间,深度集中在8—11米之间。圆形木井体量较大,建造较为复杂,井口有的设置向下台阶及打水平台,井底有小方形坑,内置木质井框。汲水器具主要为口沿部位不见手捏痕迹的束颈圆腹罐,多为泥质灰陶,圜底。圆形土井和木井主要分布于安阳殷墟遗址,上圆下方形土井目前仅见于荥阳关帝庙遗址。

第二期晚段:年代为殷墟四期。水井基本只见圆形土井和木井,形制大体类同于早段,深度一般超过10米。汲水器具——束颈圆腹罐形制发生较大变化,多数为泥质红陶,束颈明显,肩、颈部饰多道旋纹,平底。此阶段的水井主要分布于安阳殷墟遗址。

四、结语

中原地区商代水井在我国水井发展历程中处于早期阶段,主要为构造简单、深度较浅的土井和木井。由于商代的人们有着建造深窖穴的传统,这一时期的水井与窖穴难以区分。通过对比分析,可以初步总结出中原地区商代水井的判定标准,即为较规则的坑体、深度超过3米并且存在与井水相关的遗存。水井内部堆积有着自身的特征,一般能够区分出建造堆积、使用堆积和废弃堆积,这有利于水井内堆积形成过程和年代的研究。中原地区商代水井主要分为两期四段,大致与商文化的早、晚分期相当。在商代早期以长方形土井为主,有少量的长方形木井,早期晚段可能出现了圆形土井和木井,汲水器具主要为陶捏口罐;在商代晚期以圆形土井为主,有少量的圆形木井,偶见长方形土井和上圆下方形土井,汲水器具主要为陶束颈圆腹罐。