全面抗战时期重庆职业妇女的职业状况考察

徐 明 涛

(武汉大学 新闻与传播学院,武汉 430072)

抗战时期重庆因其陪都地位的凸显,政治、经济、文化等各方面都获得了“跃进式”发展。同时,这一时期重庆社会发生了急剧的变化,伴随着各种机构内迁而来的庞大人口改变了重庆城市人口相对封闭的状况。抗战时期重庆职业妇女也因此获得了“井喷式”的发展,不仅职业妇女人数激增,而且就业领域、就业规模也得到了进一步的拓宽,广大职业妇女活跃于当时的教育界、医护界、公务界、商业界以及自由职业等领域。职业妇女的发展不仅冲击了传统性别分工的劳动力市场,也改变了重庆传统的就业观念。一时间重庆成为大后方妇女就业的中心城市,亦成为全国妇女运动的领导中心,在一定程度上推动了重庆城市近代化的进程。通过对抗战时期重庆职业妇女职业状况的考察与测度,不仅有助于我们了解战时重庆妇女的生活状况,对于审视近代中国妇女运动亦有所裨益。在深化战时重庆妇女史研究的同时,进而丰富重庆抗战史、城市史研究。目前学界关于抗战时期重庆妇女史的研究仍是一个待开发的领域,论著并不多见。本文在查阅大量原始档案、报纸、期刊、社会调查等一手资料基础上,试图全面系统地考察分析战时重庆职业妇女的发展状况。

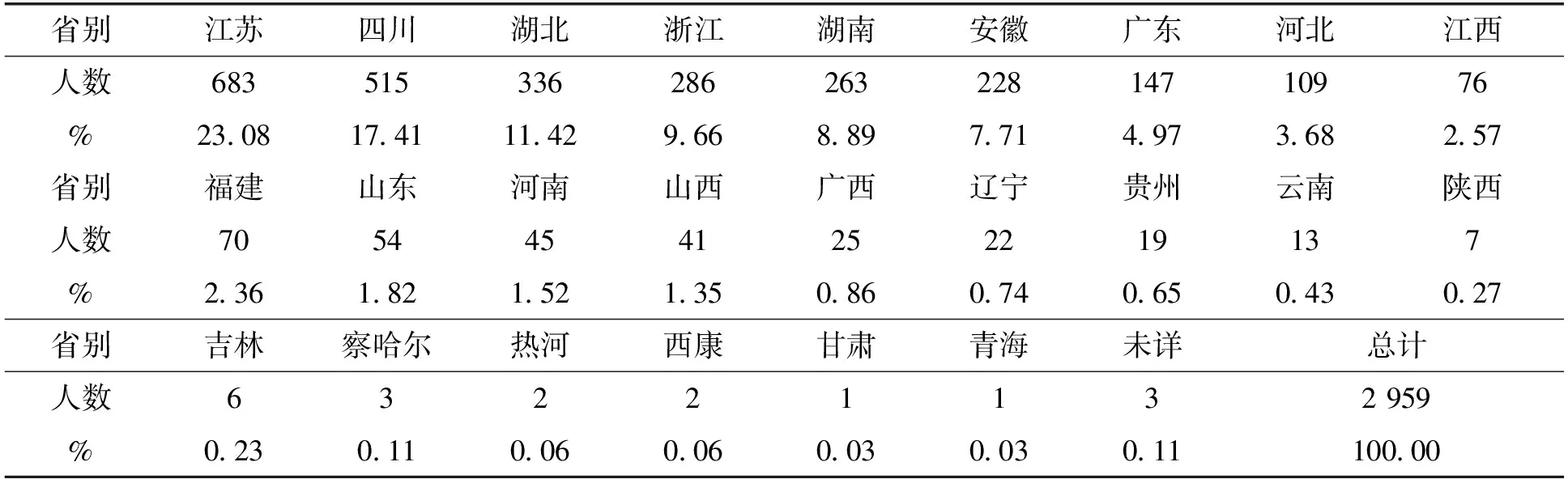

一、抗战时期重庆职业妇女的籍贯状况

由战争所造成的社会动乱导致了人口的大迁移。抗战时期重庆职业妇女的籍贯问题,与战时中国整个社会环境有着密切的关系。重庆,作为战时首都及全国政治、经济、文化中心,汇聚了当时全国各个省别的人口,表现在职业妇女界亦是如此。通过对职业妇女的籍贯分析,有助于我们审视战争究竟对职业妇女造成了多大程度的影响,亦有助于我们了解抗日战争对我国人口流动造成影响的深度与广度。

表1 抗战时期重庆职业妇女籍贯情况统计表

(资料来源:《陪都职业妇女调查》《妇女新运》,1943年第5卷第10期,第16-17页。说明:此项表格有两人为日本籍,故未能列入省别项,百分比为笔者计算。)

据表1可得出以下认识:第一,战时重庆职业妇女的籍贯包括了24个省市,可以说是多省汇聚,这种情况在战前是不可能存在的。这也从一个侧面说明了战争对职业妇女的影响。第二,职业妇女的籍贯以东南沿海省份为主,江苏、浙江、广东、安徽、福建、湖北、湖南等七个省份,共计2 013人,所占比例高达68.03%。这与战时政府有计划的组织东南地区科、教、文、卫、工商业等机构内迁有着密切的关系。第三,北方人口相对较少,河北、河南、山东、山西、辽宁、吉林、察哈尔、热河等八个省份,共282人,所占比例仅为9.53%。这与战时人口内迁的流向有关,“北方难民多以陕西等西北省份为内迁的目的地”[1]266,故而北方籍贯的人数较少。第四,西南、西北后方的人口较少,除去四川省籍的,贵州、云南、陕西、西康、甘肃、青海、广西等七个省份,共68人,所占比例仅为2.30%。这与后方省份地域上并未受到战争的影响有关,亦在一定程度上反映了当时人们观念的保守性。这些现象亦可在战时成都、昆明职业妇女籍贯状况上得到印证。兹将战时成都、昆明的妇女籍贯情况列于下表:

表2 抗战时期成都职业妇女籍贯情况统计表

(资料来源:刘臻瑞:《成都市妇女社会活动调查》(1939年),李文海主编:《民国时期社会调查丛编·婚姻家庭卷》,福州教育出版社,2005年,第469页。说明:百分比为笔者计算。)

(资料来源:章珠:《昆明职业妇女生活》,国立西南联合大学毕业论文(1944年),李文海主编:《民国时期社会调查丛编·婚姻家庭卷》,福州教育出版社,2005年,第490页。说明:百分比为笔者计算。)

同样可以看出,仍以江、浙为主的东南沿海各省人口所占的比例较大,而北方人相对较少。同时我们发现,在成都市职业妇女的调查中无云南籍的女性,在昆明101位职业妇女中亦无四川籍的女性,这说明后方人口流动性较小。抗日战争究竟对中国人口流动造成了多大程度的影响,显然是一个值得我们思考的课题。

不同行业的职业妇女籍贯又有所差别。如在公务员领域,江苏省籍者往往占据压倒性优势。我们在《表1抗战时期重庆职业妇女籍贯情况统计表》中也可以看到,江苏籍者比四川籍者多,这与该统计表中公务职业人员所占比例较大有着密切的关系,2 961位职业妇女中有2 279位是公务员[2]。我们再看1939年在重庆市政府部门工作的50位女公务员,其中最多的是江苏省籍,共12人,所占比例24%,四川籍者11人,所占比例为22%[3]。1943年中央党部秘书处35位女公务员中,所占比例最大的亦为江苏人,共13人,所占比例高达37.14%[4]。这与战前南京作为国民政府首都有着密切的关系,大量的江苏省籍女性供职于政府机关,这些公务人员亦随着政府机构内迁至重庆,因而在公务业领域江苏省籍者往往所占比例较大。

内迁机构与重庆本地机构中职业妇女的籍贯又有所差别。如内迁的重庆电信局264位女职员中,江苏、湖北、浙江、湖南、安徽等东南五省籍者,共161人,所占比例高达60.98%[5]。而重庆本地的商业机构,如和成银行1941年有女职员20名,其中四川籍者19名,所占比例高达95%。川康平民商业银行有女职员19名,其中四川省籍者15名,所占比例为78.94%[6]。在教育领域同样存在着这种情况,如私立南开中学1945年有女教职员58名,其中河北籍10人,江苏籍10人,浙江籍10人,河南籍5人,四川籍5人,其他省籍18人。外省籍者远远超过四川、重庆人[7]。1940年国民政府教育部设立的国立女子师范学院也是以外籍人员居多,1945年有女教职员45人,江苏等外省籍者42人,四川省籍者仅3人[8]。而重庆本地的学校却与之存在着较大的差别。如北碚173名小学教职员中,籍贯计有14个省份和1个直辖市,四川籍的就有80名,所占比例高达46.24%[9]370。同时在重庆市立女子中学中也存在此种情形,1943年18名女教职员中,来自5个省份,其中四川省籍(包括重庆)者11人,所占比例为61.11%[10]。1945年14名女教职员中,四川省籍者亦有9名[11]。

那么职业妇女与战时重庆女工的籍贯相较又如何呢?抗战时期虽然女工也存在着流动的现象,但却没有职业妇女流动性大。社会学家陈达先生对战时重庆68个工厂的调查显示,就工人的籍贯而言,在各类工业中,四川人占据最多[12]15。国民政府社会部统计处对重庆192个工人家庭籍贯的统计显示,其中本省145家,所占比例为75.52%,外省家庭47家,且这47家全部为拥有技术的产业工人[13]15。新运妇女工厂服务队对重庆纺织厂的调查也显示,“重庆附近的大纱厂,多是抗战以后才迁川的,他们所招考的女工,除了少数武汉、沙市、宜昌所疏散来的熟练工人外,其余是来自四川的农村”[14]3。

以上反映了战时重庆职业妇女籍贯的概貌,也发映出抗日战争对我国人口流动影响的垂直性与复杂性。

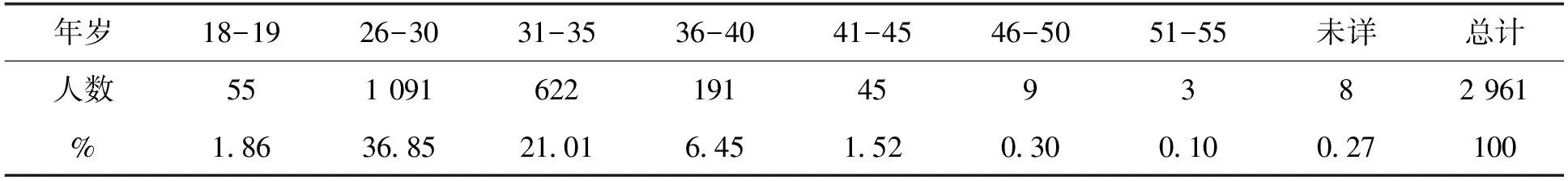

二、抗战时期重庆职业妇女的年龄状况

职业妇女的年龄状况与妇女的职业观念、所受教育状况以及社会环境都有着密切的关系,通过年龄分析有助于加深我们对战时重庆职业妇女内部结构的了解。1943年《妇女新运》资料室对重庆95家机构中2 961名职业妇女年龄进行了调查统计,具体情况如下表:

表4 抗战时期重庆职业妇女年龄情况统计表

(资料来源:《陪都职业妇女调查》,《妇女新运》,1943年第5卷第10期,第16页。说明:百分比为笔者计算。)

表4显示:战时重庆职业妇女的年龄主要集中在20—40岁之间,所占比例高达95.95%,而又以20—25岁、26—30岁这两个年龄段所占的比例较大;40岁以上者,所占比例仅为1.92%。可以看出具有明显的年轻化倾向。再以战时重庆电信局为例,264位女职员中,20—40岁者有240人,所占比例90.91%。其中20—25岁者114人,所占比例43.18%[15]。在教育领域,这种年轻化的倾向相对有所不同,就女教职员年龄的具体情况,如下表所示:

表5 抗战时期全国部分女教职员年龄情况统计表

(资料来源:《全国大中小学女教职员调查统计》,《妇女新运》,1945年第7卷第1-2期,第7-12页。说明:百分比为笔者计算。)

表5是《妇女新运》编辑资料室1945年对全国39所学校中622名女教职员年龄统计的结果。可以看出,20—39岁所占的比例较大,为86.47%;40岁以上者所占比例有所增加,为12.89%,且所占比例最大者集中在30—34岁之间,为42.92%。另外,据对重庆市市立女子中学的调查显示,1945年市立女子中学有女教职员14人,其中21—35岁者13人,所占比例为92.86%,所占比例最大的是在31—35岁之间,为42.86%[16]。这说明在教育领域职业妇女年轻化的倾向相对较弱。这可能与当时普遍认为教师是适合女子的职业之观念有关,不仅仅是社会环境使然,即女子自身也愿意将其作为自己的终身职业。

职业妇女年轻化倾向与家庭牵累也有着一定关系。当时很多职业妇女因为育儿和理家的需要而被迫回归家庭,“许多高中或大学毕业的女生,毕业后就先作事,作了一两年又因为结婚丢掉了职业。”[17]同时值得注意的是,此亦与我国女子受中、高等教育历史有着莫大的关系。我国女子教育发轫于晚清之际,但直到1920年才完善女子小、中、高等教育体系。以1923年的统计为例,大学及专门学校女学生847人,师范7 123人,中学3 249人,实业学校3 209人,共计14 428人[18]4。固然我们可以想象,这些女性到了40年代,正值40岁左右,人数既少,然能继续活跃于职业界者则更少。

职业妇女与战时重庆女工年龄相较如何?据“新运”妇女工厂服务队调查:“在重庆,三千一百多个女工中,有两千多人尚未结婚。她们之中年龄从十四岁到二十岁的,占了全数的百分之七十九,其中又以十四岁到十八岁的占多数,三十岁以上的很少,只占全数的百分之一点七。”[19]3可以看出,女工年轻化倾向较之于职业妇女更为明显。这主要是因为女工多为农村出身,由于经济压迫的原因,多数并未进入学校学习,而较早地进入社会工作。从当时一般的教育年限来看,初等教育6年,中等教育6年,大学4-6年[20]805-807。假设其6岁开始上学,即使获得中等学历者也到18岁,大学毕业者则接近22—24岁。所以职业妇女的年龄状况整体上要比女工年长。

由于就业观念、社会就业环境以及女子受教育状况等方面的因素,战时重庆职业妇女的年龄状况明显呈现出年轻化的倾向,但整体上又比女工年长。

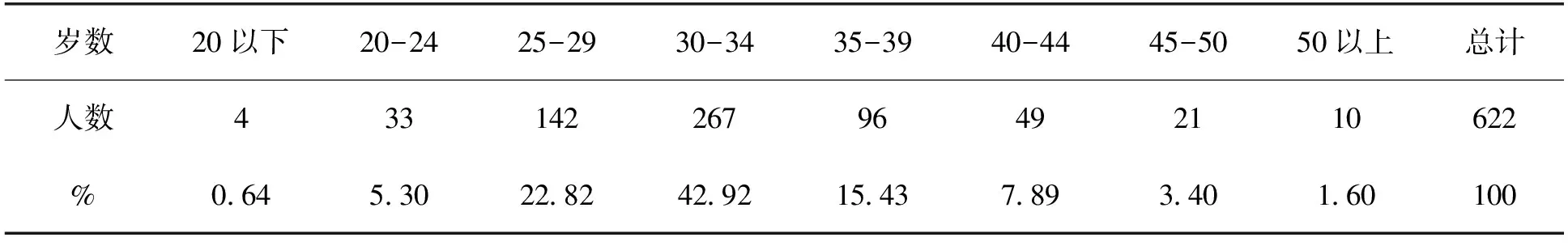

三、抗战时期重庆职业妇女的学历状况

学历状况显示了职业妇女的受教育水平,通过对学历状况的考察,有利于我们审视抗战时期重庆职业妇女职业状况的内部结构。

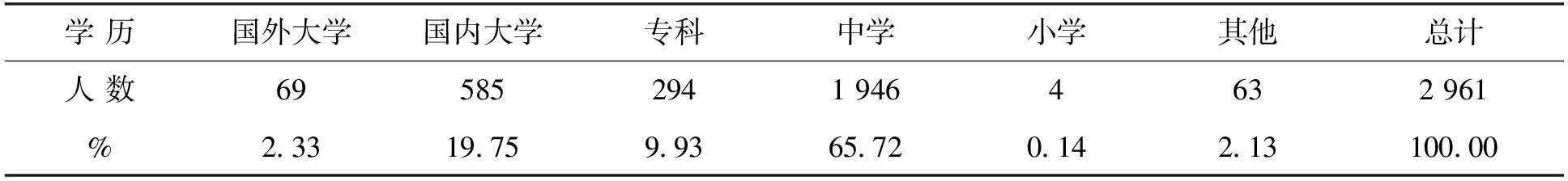

表6 抗战时期重庆职业妇女学历情况统计表

(资料来源:《陪都职业妇女调查》,《妇女新运》,1943年第5卷第10期,第15-16页。说明:百分比为笔者计算)

表6是1943年《妇女新运》编辑资料室对重庆95家机构中2 961名职业妇女学历调查的情况表。调查显示:中学学历者最多,计1 946人,所占比例为65.72%;其次为国内大学,585人,所占比例为19.75%;中等及以上学历者,所占的比例为97.73%,占据绝对优势。这一现象亦可在1939年刘臻瑞对成都市妇女的调查中得到印证,她所调查的192人中,大学者50人,所占比例为26.04%;中学者82人,所占比例42.70%,二者合计共132人,所占比例为68.74%[21]473。

战时重庆职业妇女的学历状况以中等学历为主。调查显示:1939年在重庆市政府里工作的50位女职员中,其中大学者12人,中学12人,师范13人,专门、职业学校、军警、特种训练共13人,大学学历所占比例为24%,中等学历所占的比例为76%[22]。1943年中央党部秘书处共有女职员35人,其中国外学士1人,国内学士3人,中学31人,中学学历所占比例高达88.57%[23]。据国民政府社会部统计处1943年对北碚小学调查显示:北碚小学女教员173人,其中受大学教育4人,中学教育52人,师范教育97人,专门教育11人,其它9人。中学和师范共计149人,所占的比例为86.13%[24]369。1943年重庆电信局264位女职员中,大学6人,高中161人,初中75人,无线电10人,小学3人,会计7人,护士2人,中等及以上学历所占比例高达98.68%[25]。

职业妇女与战时重庆女工的学历相较有明显优势。战时重庆女工的学历一般都比较低,文盲率高达90%以上[26]7。据国民政府社会部统计处对重庆工人家庭及家属10岁以上人口文化程度调查显示,10岁以上女性人口共272人,文盲人口218人,所占比例为80.1%[27]18。为了提高战时重庆女工的文化水平,新运妇女指导委员会派出六个服务队进驻当时重庆六大纺织厂,进行扫盲工作。这些措施使得女工文盲率逐渐降低,据1941年调查显示,3 150个女工中,有561人略识字,608人初小程度,262人高小程度,1 662人文盲,少量为中学程度,文盲率仍高达52.76%。再据1943年春季调查,1 147女工中,有169人略识字,312小学程度,127人高小程度,489文盲,50人初中,文盲率为42.63%[28]7。可以看出职业妇女的学历要比女工高的多。

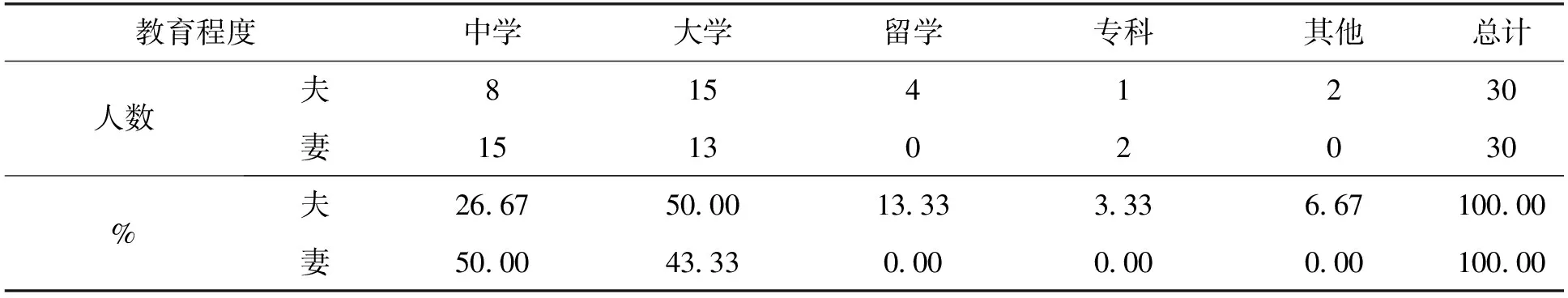

那么职业妇女与男性职员学历状况有着怎样的不同呢?据国立西南联合大学社会学系章珠对昆明101位职业妇女调查显示,其中已婚者30人,已婚妇女与其丈夫学历比较情况如下表:

表7 抗战时期昆明职业妇女与其丈夫学历程度比较表

(资料来源:章珠:《昆明职业妇女生活》,国立西南联合大学毕业论文(1944年),李文海主编:《民国时期社会调查丛编·婚姻家庭卷》,福州教育出版社,2005年,第503页。说明:百分比为笔者计算)

表7显示:中学学历的职业妇女所占的比例为50%,其丈夫所占比例仅为26%;大学学历,职业妇女所占比例为43.33%,其丈夫所占比例为50%;有留学经历的,其丈夫所占比例为13.33%,而职业妇女中却无一人。这说明职业妇女的学历普遍低于男性职员。战时重庆私立南开中学教职员的学历情况显示:1946年教职员120人,国外大学毕业者,男性2人,女性无;国内大学毕业者,男性49人,女性19人;专科毕业者,男性16人,女性7人;师范学校、高中或旧中学及同等学校毕业者,男性9人,女性8人;获其他学历者,男性10人,女性无[29]。显然男性教职员大学学历者要远远多于女性。

由此得到的初步认识是:战时重庆职业妇女的学历主要在中等及以上水平,且以中等学历为主,学历水平高于女工,但低于男性职员。

四、抗战时期重庆职业妇女的工作职位

工作职位状况可以直观地衡量职业妇女的工作情形,透过对工作职位状况的分析,也有助于我们了解职业妇女的社会地位。

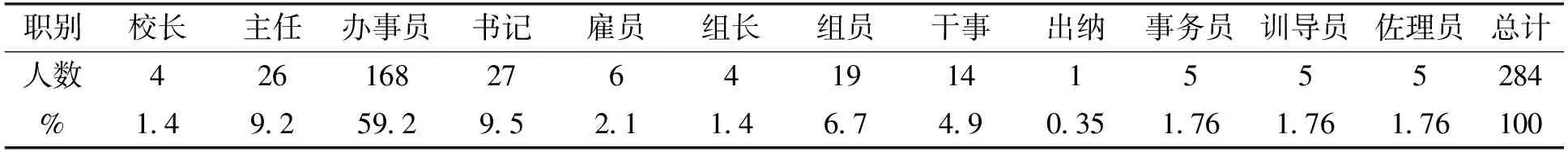

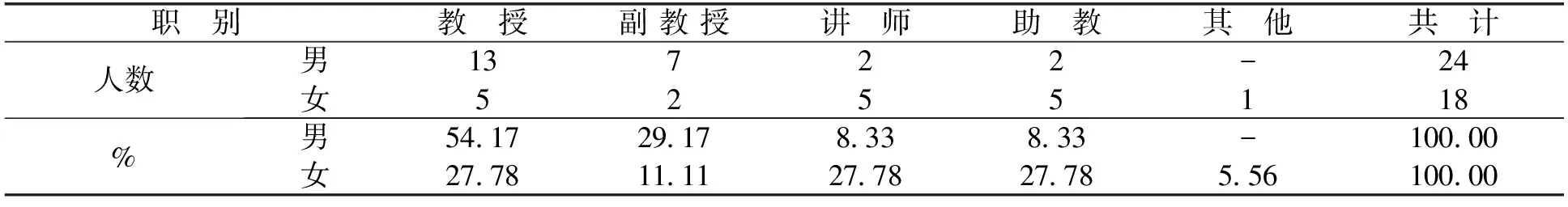

在教育行政领域,职业妇女多数为办事员,担任领导职务的人很少。据重庆市教育局统计,各级学校校长性别比例为:中等学校,男校长所占比例为91%,女性仅为9%;初等教育方面,女校长所占比例略有提高,如:中心国民小学,男性为62.7%,女性为37.3%;保国民小学,男性为33.3%,女性为66.7%;私立小学男性为88.7%,女性为11.3%[30]40。其具体情形可以从《妇女新运》资料室1945年对全国女教职员的职务统计中得到部分了解。

表8显示:在教育行政领域,职业妇女为办事员者所占比例高达59.2%,而为校长、主任者却寥寥无几。

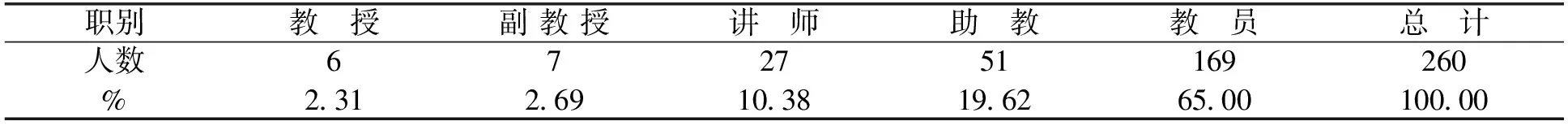

就职业妇女在教育领域的职务而言,我们从《妇女新运》资料室对全国部分学校女教员的调查中便可管窥一二。

表8 抗战时期全国部分学校女职员职务情况统计表

(资料来源:《全国大中小学女教职员调查统计》,《妇女新运》,1945年第7卷第1-2期,第7-12页。说明:百分比为笔者计算)

表9显示:女教员中最多者为普通教员和助教,所占比例高达84.6%,教授和副教授者很少,所占比例仅为5%,即使是讲师,所占比例也仅为10.38%。下面以战时重庆国立女子师范学院教员为例,再做进一步的比照。

表9 抗战时期全国部分学校女教员职级情况统计表

(资料来源:《全国大中小学女教职员调查统计》,《妇女新运》,1945年第7卷第1-2期,第7-12页。说明:百分比为笔者计算)

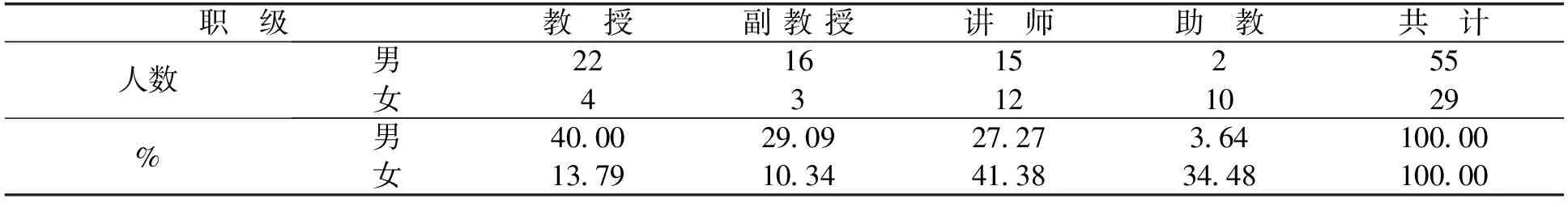

表10 1941年国立女子师范学院教员情况统计表

(资料来源:《关于限造国立女子师范学院1941年度教职员及训导人员名册及统计表并准予备查的训令、指令、呈(附表册)》(1941年11月8日),重庆市档案馆藏:国立女子师范学院档案全宗,档号:01210003000310000001000。说明:百分比为笔者计算。)

表11 1945年国立女子师范学院教员情况统计表

(资料来源:《现任教职员一览》《国立女子师范学院院刊》,1945年特刊,第27-32页。说明:百分比为笔者计算)

从以上二表可以看出,女教员在大学中多数为讲师和助教,教授和副教授所占的比例远远低于男性教员。以1945年为例,55位男性教员中,教授和副教授共38人,所占比例为69.09%。而29位女性教员中,教授和副教授仅有7人,所占比例为24.14%;讲师和助教共22人,所占比例为75.86%。在国立重庆大学女教员中亦存在此种情况,如1944年,34位女教员中,教授和副教授仅8人,所占比例为23.53%;讲师和助教有22人,所占比例为64.71%[31]。

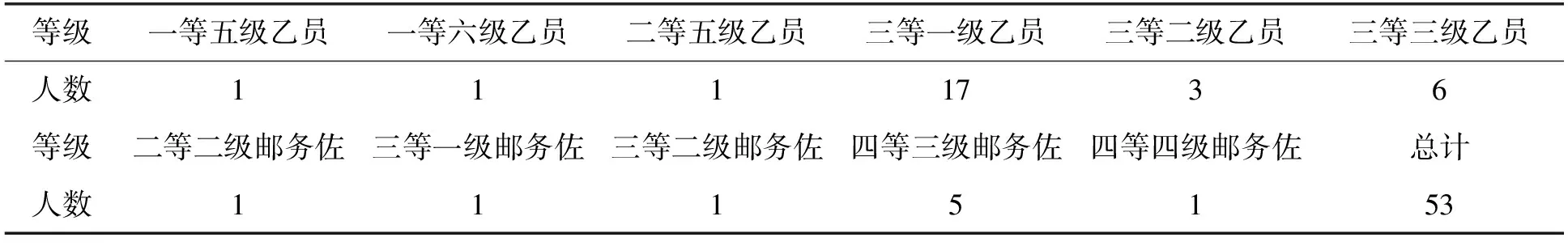

在金融业和交通通信业机构中,女职员的职位也一般居较低层次。如在东川邮政管理局,1940年150多位女性职员中,除了两位是中等邮务员之外,其余的一律都是邮务佐[32]。虽然邮政局当局表面上对男女邮务员的工作能力没什么歧视,但是女邮务员升迁却比较困难。至1943年东川邮务管理局200多位女职员中,甲等邮务员只有一人,乙等邮务员也只有四五十人,其多数都是邮务佐[33]。在银行业领域亦存在此种情况,女性多数为低级职员。以邮政储金汇业局为例,其女性职员的职务情况如下表。

表12 重庆邮政储金汇业局女性职员职务调查情况表

(资料来源:《关于检送邮政储金汇业局女性职员调查表致后方各邮政管理局及办事处的代电》(1945年2月17日),重庆市档案馆藏:邮政储金汇业局重庆分局档案全宗,档号:02900001011520000022)

重庆邮政储金汇业局女性职员中,人数最多为二等六级乙员和三等一级乙员,共27人,所占比例为50.94%;一等乙员仅2名,处于低级职务的邮务佐亦有14人,所占比例为26.42%。

银行女职员亦存在着升迁不易的困境。1939年《妇女生活》杂志社组织召开的银行女职员座谈会,多数女行员呼吁到:“我们银行女职员是不容易升级的,除了×××银行女同事有几个职位稍高一点外,我们这几个银行的女同事都不过是在储蓄、出纳方面做助手,大概我们做一辈子,也不过是个行员罢了……我们行里也是这样,进去之后。工作就永不给你调换,有的进去时一五一十地数钞票,整整数上六七年,变成部机器了……一般行里说来总是只要你工作勤俭,能力强,做事负责就可以升级,其实呢,真不是那么回事。像我和B在一起工作有六年了,我们相互批判结果,我们从没有一点差错和怠惰,但也不过是饭碗保牢而已。”[34]像其他国立和商业银行的女职员工作六、七年以上,能升任主任亦是少数,升迁经理者更是寥寥无几[35]。在重庆电信局工作的女职员,据1943年的调查资料显示,264位女职员中,班长21人,佐理146人,值机97人,主任、课长、股长全无,由此亦可见一斑[36]。

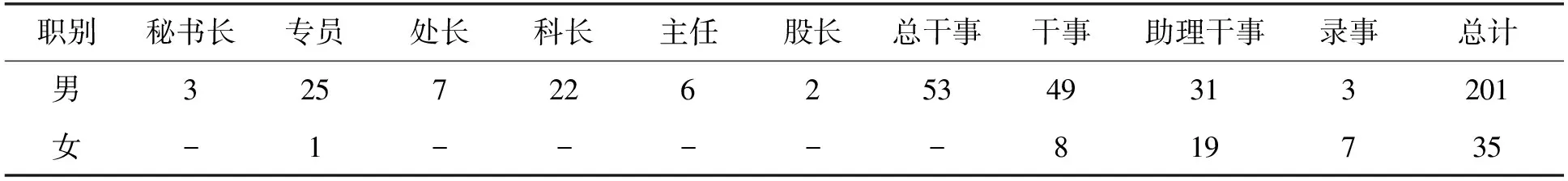

在政府公务员领域,“女公务员在政府各机关的地位,和男公务员比较起来是很低的,荐任科员不见多,科长更少,女专员尤其难得”[37],多数为科员、办事员或雇员。

表13显示:中央党部秘书处女公务员人数最多的为助理干事,相当于办事员,共19人,所占比例为54.29%。其中女专员仅1人,像秘书长、处长、课长、主任等重要的职务多数为男性所占据。如1942年重庆粮食供应处70多个女职员中任科长者无一人[38]43。1943年四川粮食储运局共有女公务员47人,其中科员4人,业务员7人,办事员18人,护士2人,临时雇员14人[39]。

表13 中央党部秘书处职员职务情况表

(资料来源:《关于检送女工员人数、年龄、籍贯等调查表致重庆市粮政局的函》(1943年),重庆市档案馆藏:重庆市粮政局档案全宗,档号:00700002001020000003)

女公务员和银行女职员一样存在者升迁不易的困境。女公务员抱怨道:她们中多数只能在科员的职位上原地踏步,得不到培养和提拔[40]。一位女公务员曾言:“我有一个中学同学,二十岁的时候,便开始在××部工作,到现在将近二十年了,从年青的时代到头发斑白时代,在一个工作岗位上劳瘁半生,但现在还是一个科员……”[41]。

工作职位是职业状况的直观反映,战时重庆职业妇女的工作职位无论是在教育领域还是在行政以及商业领域,职业妇女多数为下层教、职员,工作职位较低,且存在着升迁不易的困境。

五、抗战时期重庆职业妇女的工作强度

衡量抗战时期职业妇女的职业状况,除了直观的工作职位、学历以外,还可以通过间接的工作强度进行考察与测度。

一般来说,战时重庆职业妇女的工作时间基本上都实行八小时工作制,但不同的行业群体又有着略微的差别。例如,由于小学薪俸微薄,一般小学中教员的人数较少,因而小学教员的工作时间较长,通常每周的课程在1300分钟以上。如某国民教育学校,因为教员少,一个教员需要担任一个班级的全部功课,每周要教30多节课。除了教课之外,还要指导学生课外活动,改作业等。以至于教师常常出现嗓子讲哑的情况[42]。中学教员一般每周工作16—20个小时,像重庆市立女子中学每周16或18小时[43],私立淑德女子中学每周18或20小时[44]。

战时重庆邮政局实行八小时工作制,工作时间分为三班,轮流休息。白班早上八点到下午五点,中间可以休息2个小时。但夜班非常辛苦,一般要从下午6点工作到深夜12点,有的甚至到凌晨一、二点左右[45]。“白班的见不到太阳,晚班的见不到月亮。”[46]她们多数没有寒假,没有暑假,星期日和平常一样,每两个星期轮休一天。“元旦”常常成为女邮务员的奢望[47]。银行职员,大多数是早上七点上班,下午五点下班,中午十二点到下午二点可以休息2个小时。每月的比期,是她们最忙碌的时间,要从早上八点到晚上十二点,方可休息,第二天仍照常上班[48]。由于女话务员工作时间较为紧张,通常实行六小时工作制。早上八点至晚上十点,是电话最繁忙的期间,每座一人,每人平均管一百个号码以上,甚至会出现十家同时要电话的现象。“整个上班的时间,口耳手脑,不但无片刻的休息,而且是紧张万分的!”[49]

一位税务机关的女公务员这样描述自己的工作情形:“这工作似乎很简单——是的,它不深奥,然而复杂、繁杂,整天的打着算盘、写着、神经紧张着,几个钟头后,脑感觉疼痛着,打算盘的指头会麻木,每个月分局所属各单位送来的票照,是几十张的,几百张的,十几二十个单位的票照,汇聚成一大堆,我就得在这一堆里,核着,算着,直到每一个月最后的一天。”[50]

就工作强度而言,职业妇女与战时重庆女工相比较也存在一定差别。社会学家陈达先生对重庆68个工厂调查显示:就女工人数较多的纺织业来看,其中11个纺织工厂中,每天工作8小时的有1个,9小时的1个,10小时的2个,11小时的3个,11.5小时的1个,12小时的3个[51]90。据国民政府统计局的调查资料显示,就纺织业工作时间而言,1942年平均每天工作10.7时,每月工作日27.4天;1943年,每天11.8时,每月28.3天;1944年,每天11.05时,每月27.9天[52]117。再据新运妇女指导委员会工厂服务队对重庆六大纺织厂女工调查可知:“在陪都各大纱厂,除申新纱厂在试行八小时的工作时间以外,其余都是做十二小时的工作。普通纱厂都是十天换班一次,就是说每个工人十天是白日工作,十天是夜间工作,如此的轮流;在换班的那一天,也就是休息的日子。十二小时的工作,不可讳言的,是异常辛苦的,出进厂的人,在车间站了十二个钟头,往往腰痛脚酸得难以支持,尤其是夜班的更是吃力,清晨从车间里走出来的时候,一个个都是呈现着蓬松的头发,与苍白疲乏的面孔。”[53]4-5

由此可以看出,随着战争的延续以及战时环境的恶化,职业妇女的工作强度也在不断地加强,但较之女工,其工作强度却要小得多。

六、发现与讨论

抗日战争对于中国不仅仅局限于军事的胜负,同时对于社会的变革也产生了重大影响。通过抗战时期重庆职业妇女职业状况的考察与分析,可发现,该群体的发展深深地烙上了战争的印痕。战争因素交织于职业妇女的籍贯、职位、强度等多个方面,甚至战争这个“外力”左右着重庆职业妇女的发展状况。

重庆,作为一个内陆腹地城市,其崛起深深受到“外力”作用的影响[54]45。战前重庆虽在“西力”的推动下,获得一定程度的发展,但较之东南沿海城市仍然相对落后。妇女就业观念也较陈旧。1933年,有论者指出:重庆上层“有闲阶层”妇女多以“抽大烟”“叉麻雀”“瞧电影”等为嗜好,只有极少数“平民阶层”妇女担任佣工、女工等。就职业妇女而言,女教师仅占1-2%;另外有个别师长雇佣几个女性担任顾问或秘书[55]。可以说直至1937年重庆妇女的就业状况仍然远远落后于东南沿海地区。

全面抗战的爆发以及国民政府的迁都,对重庆来说无疑是城市发展的一次重大转机。“因抗战而兴,因内迁而盛”,战时重庆城市社会、经济、教育获得了“跃进式”的发展。就职业妇女而言,战时重庆职业妇女在短时间内得到了迅速的增长,获得了“井喷式”发展。不仅数量急剧增加,而且就业领域、就业规模也得到进一步的拓宽,广大职业妇女活跃于当时社会的教育界、医护界、公务界、商业界、自由职业界等领域。战时重庆职业妇女的发展不仅冲击了传统性别分工的劳动力市场,也改变了重庆传统的就业观念。一时间重庆成为大后方妇女就业的中心城市,亦成为全国妇女运动的领导中心[56]。

但另一方面,值得注意的是,由“外力”作用而获得“井喷式”发展的战时重庆职业妇女群体,亦隐藏着潜在的危机。战时重庆妇女职业问题之所以较之上海等城市更为严重,固然与战争的长期化与抗战后期国民政府经济恶化有着莫大的关系,但我们也不得不承认,亦与重庆城市社会经济的发展无法容纳如此庞大的就业群体有关。随着内迁人口的增多,战前重庆城市规模无法满足就业人口的需要,而因此扩建的迁建区,多数在尚未开发的城郊农村地区,城市建设相对落后,就业率也较低。

与近代上海职业妇女相较而言,战时重庆职业妇女的发展与之有着很大的不同。众所周知,上海自开埠以来,社会经济获得了巨大的发展,城市建设相对完善,成为全国的经济中心。上海之所以能够成为“近代中国最早出现职业女性的城市,也是从业妇女人数最多的城市”[57]349,与其社会经济发展有着密切的关系。另外,亦与近代上海女子职业教育有关,“上海的女性就业率在全国居榜首,很大程度上得益于上海开埠以来逐渐形成系统的、正规的教育体系,不仅有完善的大、中、小学设置,还有为数众多、分布广泛、层次多元的职业教育学校。”[58]357-358我们可以说,近代上海职业妇女的发展,是该城市自身政治、经济、社会、教育等因素多方面合力发展的结果。但战时重庆职业妇女“井喷式”的发展,更多是内迁的结果。随着战后政府机构、商业机构、工厂、学校等回迁,重庆出现了严重的“胜利危机”。这一危机必然波及职业妇女界。以高等学校为例,战时重庆高等院校38所[59]90(或54所[60]111),战后仅剩4所。再者,如战时职业妇女人数较多的东川邮局,1945年初已增至400多人,1946年因抗战胜利后回迁,降至300人,骤减100多人[61]。在战后回迁的浪潮冲击下,重庆职业妇女群体的发展亦趋于衰落。

职业妇女群体的发展是一个城市政治、经济、社会、教育等多方面因素合力发展的结果。战时重庆职业妇女群体是在各种因素发展相对不够成熟的状况下,靠“外力”的推动而获得“井喷式”发展,因而其发展状况也必然地要受制于“外力”的干扰。