空巢与非空巢老人健康期望寿命及影响因素研究*

候丽红 张持晨,2,3△ 赵慧宁 陆 姣,2 郑 晓 邬惟为

【提 要】 目的 揭示空巢与非空巢老人健康期望寿命及其影响因素,为两类人群健康状况的评估及针对性干预策略的制定提供科学依据。 方法 基于“中国老年健康影响因素跟踪调查”项目(CLHLS)2008-2011年的追踪调查数据,采用多状态生命表法,计算空巢与非空巢老人的健康期望寿命,运用多元线性回归分析两人群健康期望寿命的影响因素。结果 共有10364名老年人纳入研究,其中空巢老人3451名,非空巢老人6913名。空巢老人的健康期望寿命在各年龄段均高于非空巢老人。71岁后,非空巢老人的健康期望寿命损失率高于空巢老人;92岁后,空巢老人的健康期望寿命损失率增加较快。年龄、性别、社会活动参与度是空巢老人健康期望寿命的主要影响因素。结论 空巢老人的健康期望寿命相比非空巢老人更长。需加强对老年人,尤其是对非空巢老人及高龄空巢老人的关注和照护,提倡健康的生活方式,鼓励老年人增强独立意识,提高自我保护能力,以改善自身健康状况。

国家统计局年度数据显示,2015年65岁及以上老年人口已达1.4亿,相比2014年增长了6.31%。人口老龄化不断加速的同时,老年人口内部结构也发生了巨大变化。预计2030年空巢老人家庭比重将占到老年人家庭的90%[1]。诸多研究表明空巢老人似乎更加容易受到伤害[2-4],对空巢与非空巢老人健康和功能状况的对比评价及其影响因素的探究显得尤为重要。Katz[5]等首先提出用健康期望寿命(activity life expectancy,ALE)作为测量老年人健康状况的指标,已经得到国际上的广泛认可和应用。

国内现有研究多聚焦于老年人总体健康期望寿命[6-9],而对空巢老人群体健康期望寿命的研究相对较少。既往研究中,由于纵向数据可得性的限制,ALE的测算多采用基于横断面资料的Sullivan法[10],但其计算出的ALE只能体现人群在某特定时点的健康状况比例,缺少对实际情况中健康状态转换的考量。基于此,本研究利用北京大学健康老龄与发展研究中心发布的“中国老年健康影响因素跟踪调查”纵向数据,采用多状态生命表法,应用马尔可夫假设[11],关注研究对象的健康状态在两时点上的动态转换及处于不同状态人群的死亡风险差异,估算空巢与非空巢老人的健康期望寿命,反映其真实的健康水平。最后,运用多元线性回归探索两人群健康期望寿命的影响因素。

对象与方法

1.资料来源

基础数据来源于“中国老年健康影响因素跟踪调查”项目(CLHLS)。调查范围覆盖全国23个省,调查对象包括65岁及以上老年人,35~64岁成年子女。调查问卷包括两类,存活被访者问卷和死亡老人家属问卷。该项目以1998年为基线调查,并分别于2000年、2002年、2005年、2008以及2011年进行了追踪调查。CLHLS数据在信度、效度、测量一致性及随机性的系统性评估上均展现出了很高的质量[12]。本研究采用2008-2011年的追踪数据。

本文的研究对象为空巢老人与非空巢老人。根据研究主体是否空巢将2008-2011年的总样本分为两份。空巢老人是指独自居住或只和配偶一起居住的老年人[13]。依据问题“您现在与谁住在一起”和“被访老人与一同居住成员的关系”的回答情况来界定。独居、在养老院居住或仅和配偶居住的为空巢老人,与家人(子女、子女配偶、孙子女、孙子女配偶、重孙子女、兄弟姐妹等)住在一起的老年人为非空巢老人[14]。根据界定标准将样本数据进行划分后,对数据进行必要的预处理,主要原则为空巢老人及非空巢老人在期初2008年和期末2011年家庭状态应保持一致,否则需剔除。其中,考虑到本数据中,期末死亡的老年人在去世前大多与子女一起居住(即转为非空巢),会影响到空巢或非空巢老人的死亡率。因此,研究人员依据原始数据中空巢或非空巢老人的存活死亡比,对期初存活而期末死亡的空巢或非空巢老人样本进行删减。最终得到空巢老人共3451人,非空巢老人共6913人。

2.相关变量

(1)基本特征

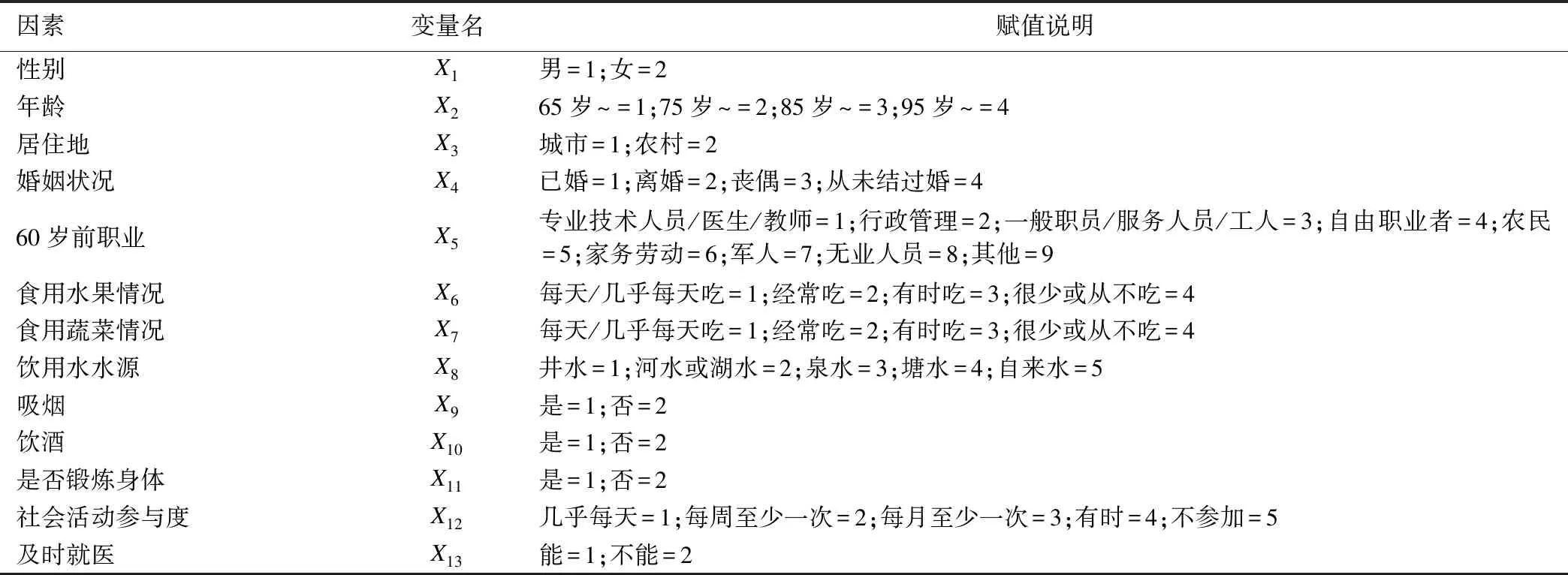

研究对象的基本特征包括:①一般人口学特征:性别、年龄、居住地、婚姻、60岁前职业;②生活方式:食用蔬菜情况、食用水果情况、饮用水来源、吸烟、饮酒、体育锻炼、社会活动参与度、及时就医。

(2)健康期望寿命

健康期望寿命以空巢与非空巢老人自理能力的测量和分类为基础进行计算。WHO指出日常活动能力(activity of daily life,ADL)是评价老年人日常生活自理能力最重要的指标,可以近似地反映出老年人的健康状况[15]。ADL量表包括吃饭、洗澡、穿衣、如厕、室内走动、控制大小便6个基本条目。若6个条目评定内容均可自己独立完成,则定义为“可以自理”,6项中有一个及以上不能独立完成,即为“不能自理”。

3.研究方法

(1)多状态生命表

多状态生命表利用队列数据,假定不同健康状态间可以相互转换且不同健康状态的死亡率不同,通过计算时期初和时期末两时点的转换概率来估算生存和自理状况。本文将队列时期初(2008年)分为“可以自理”和“不能自理”两种状态,队列时期末(2011年)分为“可以自理”、“不能自理”及“死亡”三种状态,即两个可逆状态和一个不可逆状态。本研究的数据跨越3年,因此以3岁为一个年龄组,从65岁到103岁,共分为13个年龄组。

(2)转换概率

转换概率是指时期内发生某状态转移的人数与时期初有可能发生此状态转移的人数之比[16]。直接由转换概率来代替Sullivan法中由“率”所推算的“概率”。转换概率一般记为Pij(x)(i,j=1,2,3,4,…,N),即x岁处于i状态的人将于x+n岁时处于j状态的概率。

(3)统计分析

基于多状态生命表法,使用excel构建多状态生命表,计算空巢与非空巢老人的健康期望寿命,具体公式参见曾毅等编著的《人口分析方法与应用》[16]一书。采用SPSS 24.0进行统计分析,以空巢和非空巢老人的基本特征为自变量,各自的健康期望寿命为因变量,构建多元线性回归模型,分别得出与空巢和非空巢老人健康期望寿命有关的因素。

结 果

1.基本情况

本研究共纳入老年人10364人,其中,空巢老人3451人,非空巢老人6913人。平均年龄为(86.74±10.83)岁,其中,年龄在85~94岁的老年人口占比(33.4%)最大。男性(43.1%)老年人少于女性老年人。居住在农村的老年人(63.3%)多于居住在城市的老年人(36.7%)。婚姻状况中,以丧偶的老人最多,占到总人数的65.4%。不经常锻炼者占72.5%,重病后可及时就医者占92.7%。

2.健康期望寿命

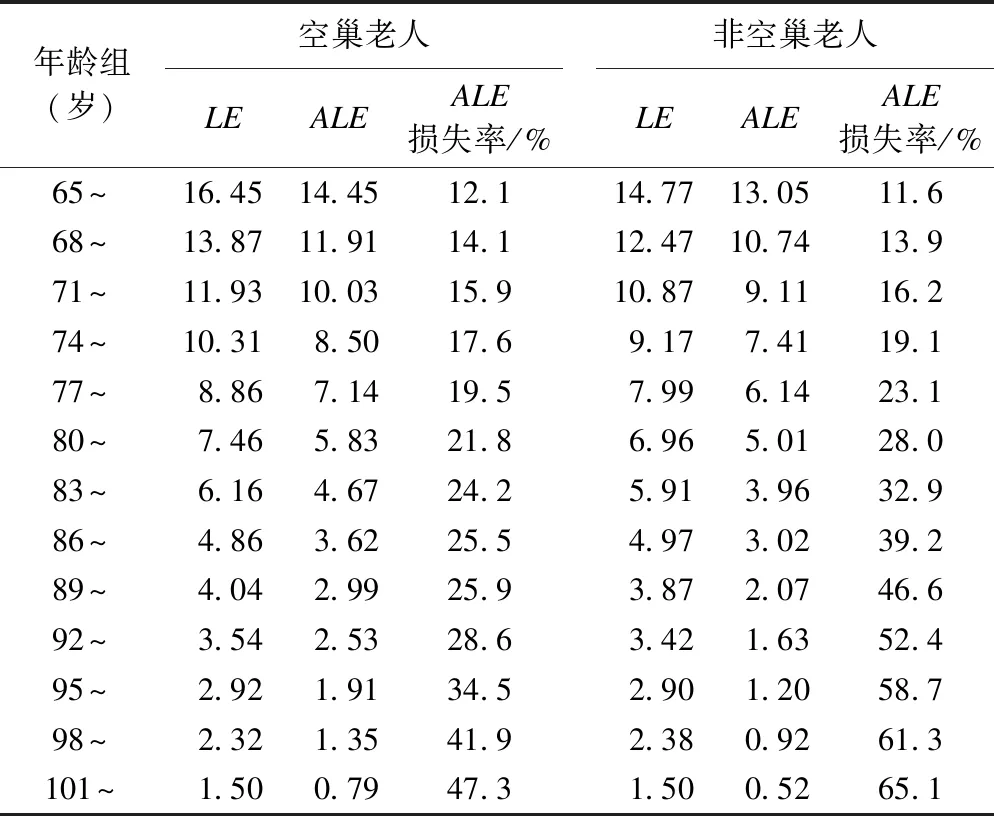

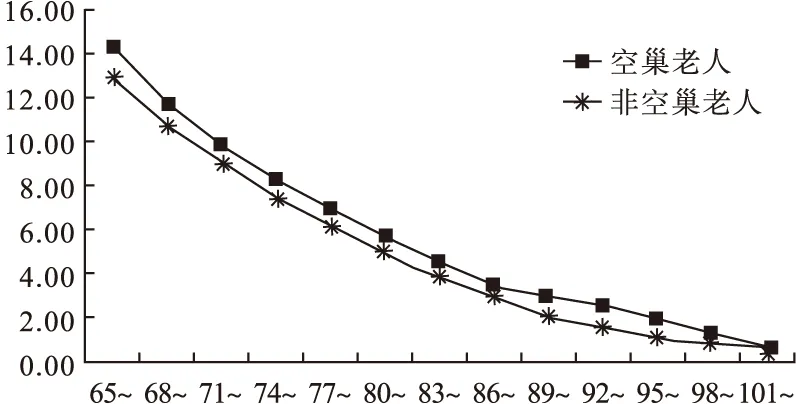

空巢与非空巢老人的期望寿命(life expectancy,LE)和ALE均随年龄的增长而降低,且空巢老人在各个年龄组上均高于非空巢老人。86岁之前,空巢老人的LE相比非空巢老人有较大优势,86岁之后,空巢老人与非空巢老人的LE趋同,即差距愈来愈小(表1)。空巢老人的ALE在各个年龄组均高于非空巢老人,且差距保持在1岁左右。空巢老人与非空巢老人的ALE均以65~67岁年龄段最高,分别为14.45岁和13.05岁(图1)。

两人群的ALE损失率在71岁前基本相当,但在71岁后,非空巢老人的ALE损失率上升速度相对较快,高于空巢老人,从16.2%增加至65.1%。空巢老人在71~92岁ALE损失率上升趋势较缓,而92岁以后,ALE损失率增加速度较快,最高为47.3%(图2)。

表1 空巢与非空巢老人的LE与ALE

图1 空巢与非空巢老人ALE变化趋势

图2 空巢与非空巢老人ALE损失率变化趋势

3.健康期望寿命影响因素

表2 自变量赋值表

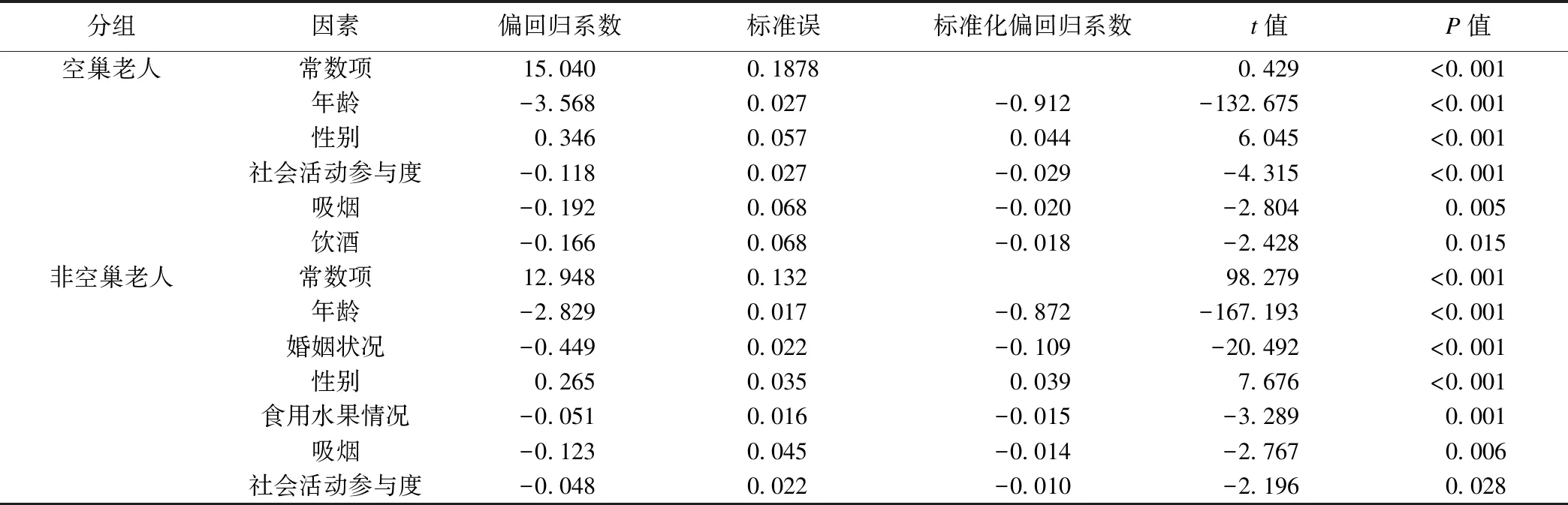

表3 空巢与非空巢老人健康期望寿命多元线性回归分析结果

讨 论

近年来,老年人的健康期望寿命受到各界学者的广泛关注,而有关空巢老人的健康期望寿命却鲜有报道。本研究以非空巢老人作为参照,针对空巢老人群体,对其健康期望寿命进行探究。一方面,将空巢与非空巢老人健康的多维状态转化成可量化、可比较的综合性ALE指标进行评价,对改善两类老年人群生活质量具有十分重要的意义。另一方面,对不同年龄阶段空巢与非空巢老人的ALE及ALE损失率的变化特征进行分析,为确定和关注健康期望寿命损失高风险阶段的老年人提供了客观的参考依据。除此之外,本研究对影响空巢与非空巢老人健康期望寿命的深层次因素进行挖掘,为制定针对性的干预策略提供了科学依据。

郝世超[6]等人基于CLHLS 2005-2011年的数据得出65~70岁组老年人的ALE为12.25岁,低于本研究中空巢与非空巢老人的健康期望寿命水平。张玲[17]等人对苏州市城区的空巢老人进行调查后得出60~64岁空巢老人的ALE为21.54岁。但由于所涉及的地区及计算方法的不同,其结果可比性不强。本研究中空巢老人在各个年龄段的ALE均高于非空巢老人,差距平稳的维持在1岁左右,且71岁后,空巢老人的ALE损失率增长幅度较小,低于非空巢老人。这是由于没有子女照顾的空巢老人处于相对没有依靠的状态,使得他们更加关注自己的身体健康,对身体的自我保护意识以及对心理的自我宽慰能力更强,努力维持和改善自己的自理能力,减少或避免因自理问题给生活带来的不便。因此,空巢老人独立生活及照顾自己的能力更强。而非空巢老人无论是心理上还是躯体上都习惯于依赖子女,生活上缺乏独立意识,不自理的风险相对较大,因而健康期望寿命低于空巢老人。焦开山[18]研究发现,与子女一同居住的老人在日常功能、健康状况及死亡风险上均较不和子女同住的老人差,与本研究结果相似。本研究在数据预处理时发现,期初是空巢老人而期末转为非空巢老人的人数占到空巢老人总数的17.5%。同时,时期初为非空巢老人而时期末转为空巢老人的人数仅占到非空巢老人总数的7.4%,说明老年人随着年龄增长,及传统的家庭团圆观念的影响,还是更倾向于与子女一同居住(有子女的老人)。Liu JE[19]等对北京市空巢老人的定性研究发现,空巢老人自理状况变差时,他们会选择搬去子女家(即成为非空巢老人),或是请护工,或是依托养老机构的照顾,所以空巢老人总体的自理情况比非空巢老人好,空巢自身相对于非空巢似乎就是ALE的一个有利因素。而92岁以后,空巢老人ALE损失率增加速度较快则提示,要加强对高龄空巢老人的关注和照护。

多元线性回归结果显示,低龄、参与社会活动、吸烟、饮酒是空巢老人ALE的保护因素。低龄、已婚、常食用水果、吸烟、参与社会活动是非空巢老人ALE的保护因素。而男性是两人群的危险因素。但是由于横断面的影响因素分析尚得不到因素与事件之间的因果关系,仅可以得出其有关联性,所以我们认为吸烟、饮酒并不是ALE的保护因素,即并不是吸烟、饮酒的行为使得老人自理状态好,健康期望寿命长,而是由于老人处于一个比较好的自理状态,造成其对吸烟、饮酒行为的选择。Anna Oksuzyan[20]等认为,男性属于自创性危险因素型,其较女性短的健康期望寿命主要是由于其吸烟、饮酒等可以改变的不良行为造成的。但本次研究结果显示,吸烟饮酒等行为因素并不足以解释ALE的性别差异,有关原因尚待进一步研究。所以我们认为经常参与社会活动且年龄较小的空巢老人健康期望寿命更长,而已婚、常食用水果、参与社会活动且年龄较小的非空巢老人健康期望寿命更长。哈佛大学Langer Ellen教授研究指出老年人的虚弱、无助、多病常常是一种习得性无助。如果他们享有对生活更多的控制权,如自己决定娱乐活动,主动照顾房间里的绿植,将会比那些被全方位照顾的老年人更加快乐、年轻、长寿[21-22]。

虽然疾病衰老等自然状态不可逆转,但健康的生活方式与积极的心态对于良好的生活状态体验也是十分有益的。因此,社会在呼吁子女常回家看看的同时,也要提倡健康的生活方式,鼓励老年人增强独立意识,提高自我保护能力,减少脆弱的老龄机体特征可能给生活带来的不适,改善自身健康状况,提高生命质量。