郑子耳鼎、郑 登鼎新说

文/汤 威 摄影/陈 巍

1995年4月,考古工作者在登封告成镇袁窑村北发掘了一批春秋时代郑国贵族墓葬。这些墓葬均位于颍河南岸长葛岭的坡地上,南靠箕山,北临颍河,隔河与古阳城相对,西北距登封城约16千米(图一)。根据发掘资料统计,其中的M3共发掘各类文物500余件(组),出土青铜礼器包括鼎、簋、方壶、盘、盆、盉、扁壶、甗等。多年来,有关该批墓葬与出土文物的发掘简报和文章陆续公布[1],但围绕着一些核心文物仍存在着一些问题。笔者在以往研究基础上补遗稽考,敬俟指正。

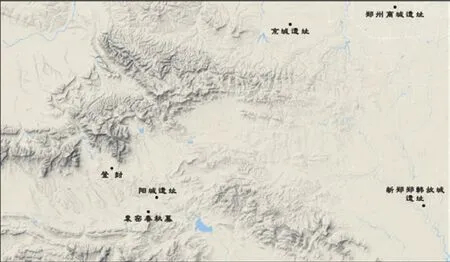

图一袁 窑春秋墓地形图

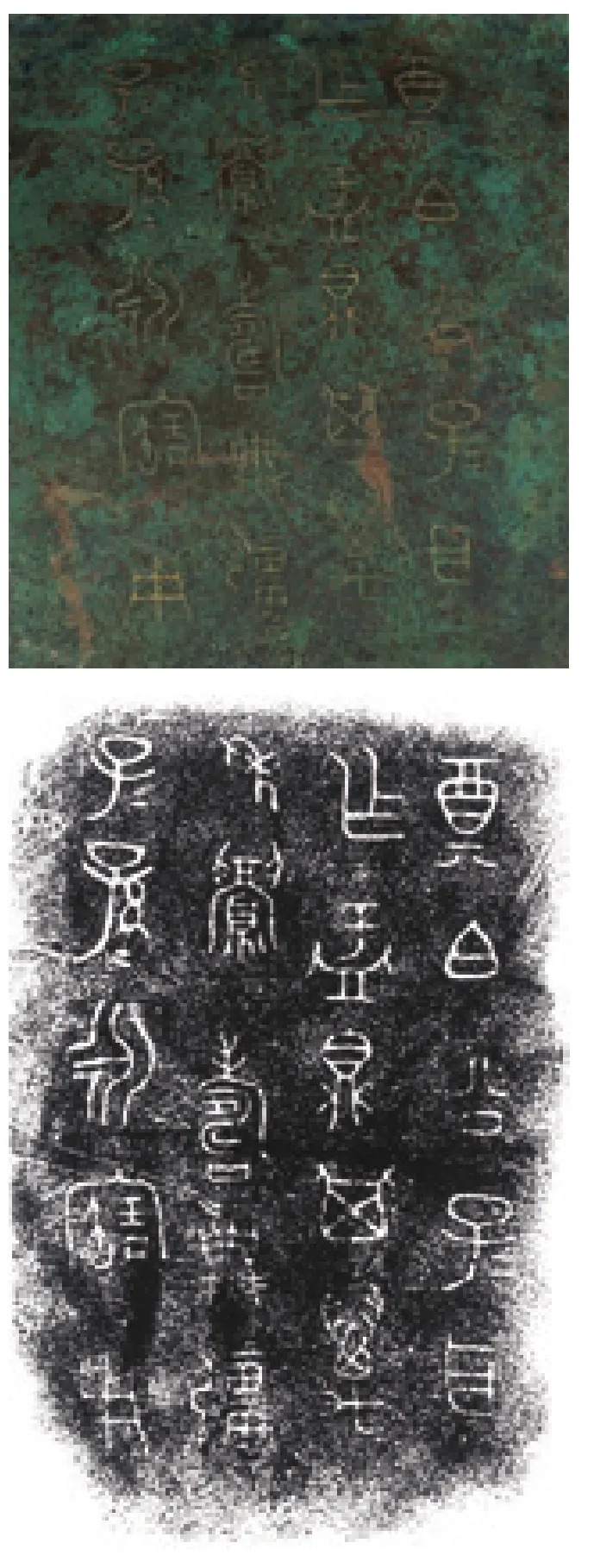

袁窑M3出土青铜鼎5件,其中4件形制相似,大小依次递减,另一件圆鼎形制则稍不同。器形最大的鼎(M3∶181)通高29、口径37、腹深15厘米,重9.5千克。此鼎(图二)口微敛,宽沿略上折,窄方唇,附耳有梁,半球状腹,圜底近平,蹄足中段略细,兽蹄,内侧有纵向凹槽;耳面饰环带纹,口沿下器腹饰一周窃曲纹,下接凸弦纹一周,腹下部饰两周垂鳞纹。腹内壁铸竖款铭文4列23字(图三),自右至左为“奠(郑)白(伯)公子=耳作盂鼎,其万年眉寿无疆,子=孙=永宝用。”其中,“子”“子孙”三字为重文。

子耳鼎铭文中的“郑伯”是指春秋郑国国君。《春秋》三传除偶尔称郑君为“郑某公”“郑文”“郑捷”(郑文公)外,皆称作“郑伯”或“郑伯某”“郑伯某某”。公子在春秋时期专指诸侯的子嗣,其中诸侯之子继承君位者称王子、世子或太子,其余则都称公子。周代铜器中名郑伯的不多,商丘永城1985年曾出土一件郑伯匜(图四),是西周末年(或春秋初)郑伯嫁女于宋的媵器,其铭曰:郑伯乍宋孟姬媵匜其子子孙孙永宝用之[2];上海博物馆收藏有一件春秋早期的郑伯盘(图五),铭文从盘中央起始,逆时针旋读为:郑伯作盘匜其子子孙孙永宝用[3]。 鼎[《殷周金文集成》(以下简称(《集成》)02819]、盘(《集成》10172)、召叔山父簠(《集成》04601、04602)等器铭中专记有郑伯,其他诸如郑伯笋父鬲(《集成》00730)、郑登伯鼎(《集成》02536)、郑义伯盨(《集成》04391)、郑义伯匜(《集成》10204)等器铸郑伯之名,则所见良多。

图二 郑子耳鼎(M3∶181)

图三 郑子耳鼎铭文

郝本性先生曾对这两件铜鼎做过专门研究[5],指出它们的形制较早,在西周晚期已出现,春秋早期很流行。但郝先生认为青铜器的沿用在古时有一定保守性,并结合铭文考证,判断此二器的时代为春秋中期。在子耳鼎关键位置的铭文释读上,郝先生认为鼎的主人应为《左传》中的子耳,是郑穆公之孙,名公孙辄,其父郑伯公子是公子去疾(子良)。郝先生特别指出,铭文中“公子”的“子”下重文,为儿子之意,应连读为“公子子”。之所以如此,是因为子耳强调其为郑穆公之孙,是“郑伯公子”子。

春秋经传中的子耳无重名者,仅一人,为郑国上卿,其父公子去疾(子良)为郑穆公的庶子,《左传》中子耳生活的年代为春秋中晚期。自郑釐公二年(前569)始,郑国君权旁落于执政之手,政治形势进入卿大夫轮流执政时期,即所谓“七穆执政”,其主要特征是执政为国家最高长官,而君位形同虚设。“七穆执政”时期的第一位执政是子驷,《左传·襄公十年》记载“子驷当国,子国为司马,子耳为司空,子孔为司徒”。子耳于鲁襄公十年(前563)六月,与楚子囊伐宋,秋七月侵鲁;八月克鲁萧地;九月子耳再侵宋;冬十月郑国内乱,子耳与执政子驷等人一同被杀。

图四 郑伯匜(及铭文)

图五 郑伯盘(及铭文)

如此说来,《左传》中子耳的亡殁之年(前563)已到了春秋中晚阶段,而这与袁窑M3的下葬年代是矛盾的。在已发掘的告成袁窑5座春秋贵族墓里,M3是保存较好的,没有被破坏或扰动,出土鼎、簋配套,器物组合齐全,因而可以根据墓葬出土文物对其时代作出相对准确的判定。发掘者认为袁窑M3的附耳式列鼎与三门峡虢国墓地M2001的虢季列鼎[6],以及山西北赵晋侯墓地晋文侯墓出土的列鼎基本相同[7],时代均为西周晚期至春秋早期。此外,墓中的铜簋、铜方壶、铜盘、铜簠、铜剑,甚至玉饰、杂器等,也都具有较早的时代特征。因而,发掘者根据M3出土器物的综合情况分析,作出了其时代为春秋前期的结论。而这一结论显然与郝先生关于鼎铭的“子耳”是《左传》所载春秋中期以后子耳的判断不符。虽然在目前发现的众多两周金文人名中,子耳一名仅此一例,不过,他应该不是《左传》里较晚期的子耳,而应当在更早的春秋前期找寻。

子耳鼎的铭文构成,包括国名、爵称、尊隆字、名(或字)等,其独特的组合方式颇为殊异,特别是“子某”的称名方式在两周金文中并不多见。西周金文人名习见“某伯(仲、叔、季)”“某小子”“小子某”等,但直称“子某”者则少见。目前所知,除西周晚期虢季氏所作器物,如虢季子白盘(《集成》10173)、虢季氏子组器(《集成》0661、0662、3973、5376)等,余则基本不见。春秋金文中称名“子某”者数量也不多,如晋国的子犯编钟(《新收殷周青铜器铭文暨器影汇编》1018-1015,春秋早期),郑国的郑子石鼎(《集成》2421,春秋中期)。楚国青铜器称名“子某”者时代都明显偏晚。而与此相对的是,先秦典籍中记载有大量“子某”的人名。刘源先生对《左传》中“子某”的称名方式和现象进行过深入研究[8],详尽梳理了《左传》中“子某”的材料,共统计周及楚、郑、宋、卫等14国之“子某”240余人以上,多角度综合考察其活动地域、出身、政治地位与军政活动。一般而言,《左传》人名的“子某”基本都是贵族称名之“字”,并且“子某”中的“子”是标明贵族身份的尊称,而其后的“某”才是真正的字。虽则如此,由于时代、地域及先秦姓氏命名称谓的复杂性,传世文献及出土金文人名中也确实存在部分“子某”为名或名之省略的特例。如刘源先生统计,《左传》所载春秋郑国人名“子某”的共计60位[9],其中子亹、子华、子瑕,分别是公子亹、大子华、公子瑕人名的简称或省称;子臧、子俞弥,推断亦应是名而非字。杨伯峻先生早年也曾例举如王子朝、宋子朝、宋子哀者均为人名而皆非字。春秋金文中,楚子弃疾簠(《新收殷周青铜器铭文暨器影汇编》0314)、楚子鼎(《集成》2231)、曾子仲宣鼎(《集成》2620)、陈公子仲庆簠(《集成》4597)、陈公子叔原父甗(《集成》0947)诸器铭文中子后之某更应当是人名而非字。此种特例虽少,但却是当时的客观史实。

图六 郑登鼎(M3∶6)

虽然《左传》中明确记载有子耳一人,且此子耳为字,公孙辄为其名,但如前文所言,袁窑郑国春秋早期墓的子耳与《左传》所载春秋中晚期的子耳时代不合,两者当非一人。至于“郑伯公子子耳”的鼎铭,按照金文称谓习惯,此处的“子耳”似乎更应当是名,但仅就目前所见材料也很难完全判定其不是字。因而本文暂以宽泛意义上的人名来称谓器主,而不过多拘泥于其是狭义的名或字。

张莉曾对袁窑春秋墓出土青铜器进行考证,作有《登封告成春秋郑国贵族墓研究》[11]一文(下简称《张文》)。文中依据子耳鼎、登鼎形制特征及墓葬信息,将其时代限定在春秋早期,指出此一时期郑国的上层贵族中,可称得上“丧叔”谥号的恐只有共叔段可属,此说可谓极富创见,拓展了袁窑春秋墓的研究和认知范围。然《张文》认为袁窑M3两件铭文鼎的器主子耳与登是同一人,是一人两名之说却值得商榷。

据史料记载,郑庄公二十二年(前722),其弟叔段叛乱,郑伯克段于鄢。关于叔段的下落,史料有不同记载,《公羊》《谷梁》二传认为庄公杀弟,而《左传·隐公元年》则言“庄公伐诸鄢,大叔出奔共”。叔段亡命出奔卫国共地,因而才有了后世共叔段的称谓。《左传·隐公十一年》记郑庄公言:“寡人有弟,不能和协,而使其口于四方”,此可证郑伯克段之后的第十年(前712),叔段还未亡故。郑庄公在位共43年,与叔段孰先去世,文献阙载。如若《张文》考证,袁窑M3鼎铭的登乃共叔段之子,其既称父谥“丧叔”,则证登铸此鼎之时,叔段已故,其铸鼎时间最早在郑庄公三十二年(前712),或者更靠后。

郑国初年,祸起萧墙,先后爆发君位之争,同室骨肉操戈,先是庄公、叔段的兄弟相克,后又发生庄公诸公子相争的昭厉之乱。在春秋时代郑国这种特殊的政治背景下,叔段之子的登低调委身于国内,是断不敢造次妄言其是郑伯之公子,而只能谨言慎行称其是叔段一脉、丧叔之后。同墓出土的子耳鼎所铸铭文标明器主身份乃郑伯公子,由之可见古人在对待命名和世系时极为严肃,子耳是郑伯公子,登为郑叔之子,伯叔脉系,泾渭分明,绝无混淆。因而《张文》关于子耳与登同为一人之说是难以令人信服的。

图七 郑登鼎铭文

图八 袁窑M3出土器物位置示意图

程浩先生近年利用新出的《清华简》资料对郑国早期历史颇有研究,并在其新作《“孝子不匮”还是“雄鸷多智”——新史料所见郑武夫人与郑庄公事考论》[12](下简称《程文》)中,论及袁窑M3子耳与登二鼎,肯定前文《张文》所言登之父“郑丧叔”为共叔段的观点。程先生根据《古本竹书纪年》所记“郑庄公杀公子圣”,唐代陆淳在《春秋集传篡例》卷一注曰“‘公子圣’即《左传》之‘共叔段’”[13],指出“圣”字甲骨文从“耳”从“口”会意,西周金文以后的字形中“口”变形音化为声符“”,但“耳”一直是“圣”字不可或缺的表意部件。《程文》认为古文“圣”字与“耳”形意皆近,《古本竹书纪年》的“公子圣”与袁窑M3鼎铭中的郑伯公子“子耳”或是一名一字的关系,因而推断子耳鼎可能是叔段所作。《程文》考据严密,观点新颖,但却忽略了一个问题,即子耳与登两鼎的铸成年代差异。如子耳确为叔段,则鼎铭中的郑伯公子,当是指郑武公之子。据文献所载,武公在位27年故去,庄公即位之初,年15,而此时的叔段年仅13。如子耳鼎是武公在世时所铸,则此时叔段最多13岁,其年最晚在公元前743年。如是成年后的叔段不依礼数,在武公去世之后、庄公当政之年铸鼎,则子耳鼎最晚应在庄公二十二年(前722)叔段叛乱离开郑国出奔卫国之前自铸而成。而袁窑M3的登鼎是留在郑国的叔段子嗣在其父亡命卫国并客死他乡之后所铸,也即是前文所言最早在庄公三十二年(前712)或更靠后。如此算来,子耳鼎与登鼎的前后时代跨度应当至少在11年以上(自叔段出奔算起),甚或达32年以上(若武公在世时子耳铸鼎)。而这与两鼎在形制、纹饰方面如出一辙,显然为同一时间所铸的事实不相符合。

子耳的身世由于鼎铭记载明确是郑伯公子,根据鼎的形制特征及与登鼎同一时代的基本背景,笔者认为,此郑伯当为郑庄公,子耳应为郑庄公之子。《左传·庄公十四年》原繁对郑厉公言道:“庄公之子犹有八人……”,此时的语境是子忽、子亹、子仪皆死,厉公子突刚刚返国复位,这样算来则郑庄公共有子十二人。文献所载庄公之子者,仅有太子忽、公子突、子亹、子仪、子人等,子耳虽不具载,但亦应在十二子之列。这个子耳在春秋早期史料中藉藉无名,推测可能是没有参加昭厉之乱的群公子相争。要之,郑庄公之子的子耳与叔段之子的登是堂兄弟关系,登延续叔段之祀,袁窑M3即是登之墓。子耳虽然经历了父辈间的倾轧纷争,可能仍对同姓宗室兄弟顾念血脉之情,故而在登的葬礼中赗赠鼎彝。东周时期的赗赙制度不仅适用于王与王室嫡亲和诸侯之间,而且血缘关系未出五服的宗室兄弟之间亦可赗送[16]。根据文献及出土资料,赗赠助葬的物品不仅限于车马、衣物、钱财之类,也可扩及青铜礼器,如曾侯乙墓出土楚君赗送的楚王酓章镈钟[17]。袁窑M3中,登等四鼎聚拢在墓中一侧,子耳鼎则刻意地摆放在另一隅(图八),似暗示着两鼎作器者非同一人,此乃是东周时期赗赙制度适用于宗室兄弟之间的直接反映。

最后补充一点,湖北襄阳团山春秋墓曾出土一组铭为“郑臧公之孙”的鼎、缶[18], 李学勤、吴镇烽等先生都认为所谓郑臧公就是春秋早期的郑庄公[19]。准此说,则登封袁窑的郑伯公子子耳鼎与襄阳的郑臧公之孙组器,是目前所知明确记载郑庄公的青铜器,因而极具学术价值。

[1]郑州市文物考古研究所、登封市文物局:《河南登封告成东周墓地三号墓》,《文物》2006年第4期。郑州市文物考古研究院、登封市文物管理局:《河南登封告成春秋墓发掘简报》,《文物》2009年第9期。郝本性、张松林:《郑子耳鼎、登鼎与鲁侯壶诠释》,收入《华夏文明的形成与发展》, 大象出版社,2003年,第279-283页。又见于《郝本性考古文集》,科学出版社2012年,第31-35页。张莉:《登封告成春秋郑国贵族墓研究》,《中国历史文物》2007年第5期。

[2]李俊山:《永城出土西周宋国铜匜》,《中原文物》1990年第1期。吴镇烽:《商周青铜器铭文暨图像集成》14946,上海古籍出版社,2012年。

[3]陈佩芬:《夏商周青铜器研究》东周篇,上海古籍出版社,2004年,第86、87页。

[4]郑州市物考古研究所、登封市文物局《河南告成东周墓地三号墓》发掘简报中,此字铭文释为“噩”,今遵郝本性先生意见改释为“丧”,见《郝本性考古文集》,科学出版社,2012年,第33页。郑州市文物考古研究院、登封市文物管理局:《河南登封告成东周墓地三号墓》,《文物》2006年第4期。

[6]河南省文物考古研究所、三门峡市文物工作队:《三门峡虢国墓》(第一卷),文物出版社,1999年。

[7]山西省考古研究所、北京大学考古系:《天马-曲村遗址北赵晋侯墓地第四次发掘》,《文物》1994年第8期。

[8]刘源:《殷墟甲骨卜辞与〈左传〉中“子某”之对比研究》,收入《古文字与古代史》第五辑,台北:中央研究院历史语言研究所,2017年,第43-146页。

[9]同上,第73页。

[10]杨伯峻:《春秋左传注》第一册,中华书局,1981年,第167页。

[11]张莉:《登封告成春秋郑国贵族墓研究》,《中国历史文物》2007年第5期。

[12]程浩:《“孝子不匮”还是“雄鸷多智”——新史料所见郑武夫人与郑庄公事考论》,收入牛鹏涛、苏辉编著的《中国古代文明研究论集》,科学出版社,2018年,第225页。

[13]方诗铭、王修龄:《古本竹书纪年辑证》,上海古籍出版社,1981年,第68页。

[14]《左传·隐公元年》:郑共叔之乱,公孙滑出奔卫。卫人为之伐郑,取廪延……郑人以王师、虢师伐卫南鄙。《左传·隐公二年》:郑人伐卫,讨公孙滑之乱也。

[15](春秋)左丘明传,(晋)杜预集解:《春秋左传集解》庄公十六年“共叔段之孙。定,谥也”,上海人民出版社,1977年,第166页。杨伯峻:《春秋左传注》庄公十六年“公父定叔为共叔段之孙。段之子曰公孙滑,见隐元年传,则此当是公孙滑之子,定为其谥”,中华书局,1981年,第202页。

[17]随县擂鼓墩一号墓考古发掘队:《湖北随县曾侯乙墓发掘简报》,《文物》1979年第7期。

[18]襄樊市博物馆:《湖北襄阳团山东周墓》,《考古》1991年第9期。绍兴博物馆、湖北省博物馆:《江汉吉金:湖北省博物馆典藏商周青铜器》,文物出版社,2012年,第91页。

[19]李学勤:《郑人金文两种对读》,收入李学勤著《通向文明之路》,商务印书馆,2010年,第166-170页。吴镇烽:《商周青铜器铭文暨图像集成》,上海古籍出版社,2012年,第02408、02409、14095、14096器。