疱疹样天疱疮二例

王扬斌 高兴华

临床资料病例1,女,71岁,农民。主因背部及四肢红斑、丘疹、斑块伴瘙痒20天,2019年3月7日于我院就诊。患者20天前口服汤药后双膝部出现散在粟粒大红色丘疹,伴瘙痒,未在意。13天前自觉瘙痒感加重后于当地诊所就诊,未明确诊断,予口服药物治疗,具体成分和剂量不详,用药后皮疹面积扩大,于双下肢及背部出现红斑、丘疹及斑块,遂于我院就诊。来诊时患者瘙痒感明显,皮损处可见明显抓痕及血痂,未见明显水疱。

体格检查:系统查体未见异常。皮肤科查体:背部、双前臂散在粟粒至米粒大红色丘疹及褐色色素沉着,部分融合成片,形成斑块(图1a)。双下肢可见境界清楚、边缘稍隆起的水肿性红斑,部分呈环形分布(图1b)。周身可见抓痕及血痂,未见明显水疱,黏膜未见异常。

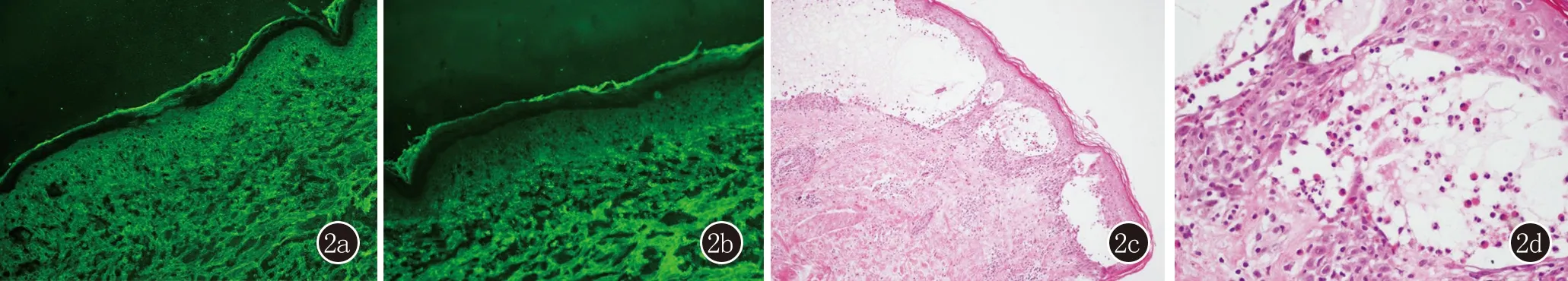

实验室检查:间接免疫荧光IgG 1∶64细胞间沉积,抗Dsg-3抗体阳性(302.2 μ/mL)。直接免疫荧光:表皮内IgG、C3细胞间沉积,IgA、IgM阴性(图2a、2b)。组织病理示:表皮内水疱,水疱内见大量嗜酸粒细胞(图2c、2d)。诊断:疱疹样天疱疮。治疗:复方甘草酸苷注射液120 mg/d静脉滴注,使用5天红斑未见明显消退,瘙痒感仍较明显;停复方甘草酸苷注射液,改用甲泼尼龙32 mg/d静脉滴注,5天后皮疹明显消退,未见新发疹。出院后随诊观察2个月,皮损已基本消退。

图11a:背部散在粟粒至米粒大红色丘疹及褐色色素沉着,部分融合成片,形成斑块;1b:下肢可见境界清楚、边缘稍隆起的水肿性红斑,部分呈环形分布

图22a、2b:直接免疫荧光示表皮内IgG、C3细胞间沉积(DIF,×100);2c、2d:表皮内水疱,水疱内见大量嗜酸粒细胞(HE,×40;×200)

病例2,男,56岁,农民。主因躯干、四肢红斑、丘疹、水疱伴瘙痒2年,2019年3月18日于我院就诊。患者2年前无明显诱因背部出现红斑、丘疹伴有瘙痒,于当地诊所诊断为“湿疹”,予中药口服1个月,具体成分及剂量不详,服用后皮损及瘙痒感减退。患者5个月前无明显诱因于双大腿内侧及上肢出现红斑、丘疹,上覆米粒大水疱,多破溃,伴渗出,于当地诊所诊治,未给予明确诊断,予中药口服20天,皮损面积扩大。现病情加重,遂来我院就诊。门诊以“线状IgA大疱性皮病”为诊断收入院。

图33a、3b:躯干部泛发大片红斑及褐色色素沉着,部分呈环形分布,在红斑基础上有完整的米粒大水疱,疱壁紧张,尼氏征阴性,部分水疱破溃,伴渗出

查体:系统查体未见异常。皮肤科查体:躯干、四肢泛发大片红斑及褐色色素沉着,部分呈环形分布,在红斑基础上有完整的米粒大的水疱,疱壁紧张,尼氏征阴性,部分水疱破溃,伴渗出(图3a、3b),黏膜未见异常。

实验室检查:间接免疫荧光IgG 1∶64细胞间沉积,抗Dsg-1抗体阳性(145.9 μ/mL)。直接免疫荧光:表皮内IgA、IgG、C3细胞间沉积,IgM阴性(图4a、4b)。组织病理示:表皮内水疱及嗜酸粒细胞聚集(图4c、4d)。诊断:疱疹样天疱疮。治疗:甲泼尼龙40 mg/d静脉滴注,7天后红斑颜色较前稍变淡,水疱吸收、干涸,无新发水疱。出院后随诊观察2个月,皮损已基本消退。

图44a、4b:直接免疫荧光示表皮内IgA、IgG、C3细胞间沉积(DIF,×100);4c、4d:表皮内水疱及嗜酸粒细胞聚集(HE,×40;×100)

讨论疱疹样天疱疮(pemphigus herpetiformis,PH)是一种罕见的天疱疮亚型,其临床表现类似疱疹样皮炎,组织病理为天疱疮改变[1]。皮损好发于胸、腹、背部及四肢近端,为环形或多形红斑,有针头至绿豆大水疱,疱壁紧张,尼氏征阴性,偶有大疱及丘疹[2]。PH有两种抗原(Dsg-1或3),一般只表达一种,多数患者主要表达位于表皮上部的Dsg-1,少数患者可表达位于表皮下部的Dsg-3[3],他们也分别是落叶型天疱疮和寻常型天疱疮的抗原,因此临床上也有些患者最终发展成落叶型天疱疮或寻常型天疱疮[4]。但大约60%的PH患者有Dsc抗体而不是Dsg抗体[5]。因此,如果怀疑PH,但Dsg抗体为阴性,则应进行Dsc研究。复杂的临床表现常给PH诊断带来困难,确定诊断必须要结合相应的实验室检查。组织病理和免疫荧光检查是诊断PH的最佳方法。本病皮损典型组织病理表现为嗜酸性海绵水肿,也可见海绵水肿伴嗜酸粒细胞和中性粒细胞混合浸润或中性粒细胞为主的浸润,常伴有棘层松解和表皮内水疱和脓疱的形成,也可有真皮乳头中性粒细胞微脓肿。直接免疫荧光显示IgG和C3细胞间沉积[6]。PH患者多慢性病程,糖皮质激素与氨苯砜联合疗效较好,多数病例能用药物长期控制,少数转变成寻常型或落叶型天疱疮[7]。其他免疫抑制剂对于治疗PH可能有作用,但仍有待确定。该文病例中两位患者病程一长一短,皮损皆表现为典型的环形分布红斑,病例1中患者未见明显水疱,而病例2中可见患者红斑基础上覆多个米粒至黄豆大水疱,这也符合该病临床表现的多样性。复杂的临床表现常给PH诊断带来困难,病例2患者入院时即诊断为“线状IgA大疱性皮病”。两病例实验室检查结果基本相同,直接免疫荧光皆表现为IgG和C3细胞间沉积,区别在于病例1中为较少见的抗Dsg-3抗体阳性,而病例2中为较常见的抗Dsg-1抗体阳性。两位患者糖皮质激素治疗有效,经中剂量糖皮质激素治疗后病情得到控制,但较病例1患者,病例2患者病情恢复相对较慢,这提示了我们早期正确的诊断对于该病的治疗及愈后有重要的意义。