巧用数字传感器突破力学实验难点

彭娟

小学科学力学内容中有很多以探究实验为主的课,这些探究实验学生需要采集很多数据,依据真实的数据进行分析,得出相应结论。近年来,越来越多的教师把数字传感器引入课堂,融入教学,在解决传统课堂难题的同时,培养学生采集数据、分析数据的能力。

采集、分析数据更精确

对许多学生来说,力学是小学科学最难理解的内容之一。传统教学中,通常使用的测力工具是弹簧测力计,但很多弹簧测力计使用一段时间后,弹簧松紧不一,使用这种不精确的实验仪器,会造成实验数据出现错误。如“运用测力计测量物体运动时所受到的摩擦力”实验中,相同条件下,有的小组是2牛,有的是3牛。仔细对比两个组的测力计,发现其中一个测力计的弹簧在空载情况下已经无法归零。如果没有新器材及时更换,实验准确率就无法保证了。

《运动与摩擦力》一课的重点是通过实验研究影响摩擦力大小的因素,传统的实验方法是用测力计拉动小木块在木板上做匀速直线运动,学生一边拉动木块一边读取测力计的示数。

保持物体做匀速直线运动以及在运动过程中准确读数,这是学生完成实验的两大难点。因为学生在實际操作时,弹簧常出现一伸一缩的现象,很难判断物体是否处于匀速运动状态。有时则因为物体匀速运动时间太短,来不及读数。测力计读数不准、数据采集偏差大、实验操作烦琐等问题,导致实验结果准确率低,直接影响学生科学探究的积极性。即使利用勉强获得的数据,得出相应规律,也不利于学生实验过程中科学严谨态度的培养。

类似的实验,还有《斜面的作用》一课中研究小车重量与拉力大小的关系及研究坡度与拉力大小的关系,实验时学生需要通过测力计把小车匀速拉上斜面,记录拉力的数据,分析这些数据的不同,得出相应结论。

使用力传感器开展实验,就可以很好地弥补这一缺陷。我们用双量程力传感器代替弹簧测力计, 采用数据采集器的曲线模式记录拉力的大小(如图1)。数据采集器有自动采集数据的功能,采集频率很高,可以实时记录力的大小变化。

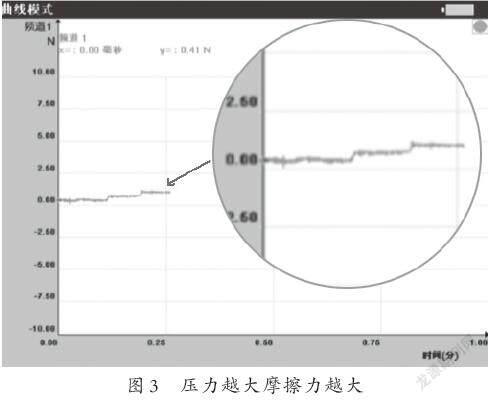

图2左边的曲线呈波浪形,说明力的大小是变化的,小车的运动不是匀速运动。图2中间的曲线平缓,说明小车做的是匀速运动。实验中,学生只需要通过观察曲线的形状,就能判断出小车是否在做匀速运动,他们可以多次重复实验,直到发现曲线平缓。具体分析数据时,我们可以选取其中最平缓的一段(如图2右),利用采集器中的程序求出相关数据,得出平均值,这样得到物体匀速运动时的摩擦力数值,是较为准确的实验数据。

实验过程中,数据采集器的曲线使力的大小变化可视化,学生原本只能凭感觉判断的匀速运动,现在可以通过直观的曲线判定,并从中选出物体匀速运动时的数据进行分析。数字传感器的使用极大地调动了学生的兴趣,也让实验变得更加严谨,实验操作获得数据的时间大大缩短,他们有更多时间来分析数据。

使用曲线图还能体现力的变化规律。在木块上每增加一个钩码,力就增大一些,曲线呈现阶梯式上升(如图3)。证明压力越大,摩擦力越大的猜想是正确的。

采集、分析数据更及时

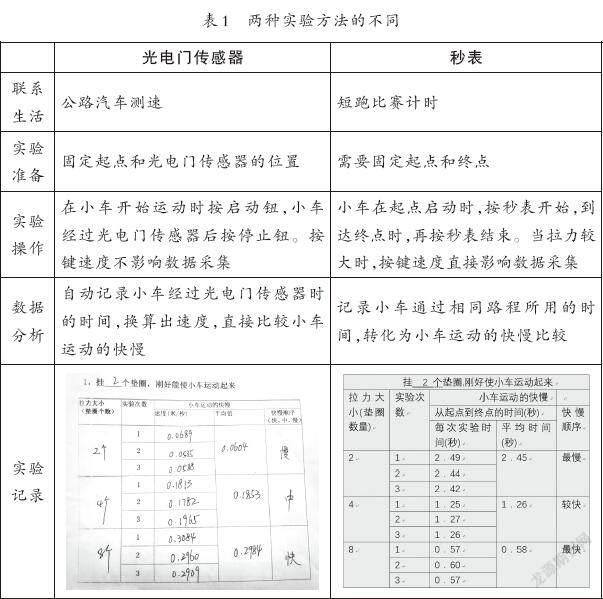

《我们的小缆车》一课中,学生需要通过探究不同数量的垫圈重力不同,产生不同大小的拉力,导致小车运动的快慢不同。传统的实验是用秒表记录小车运动相同距离所用的时间,而实际操作中,由于小车运动速度太快、学生按秒表反应太慢等原因,无法准确记录到运动时间——难操作、易犯错、数据误差大,这是传统实验的短板。

五年级的学生对测速仪有所了解,在课堂上我鼓励他们运用光电门传感器在实验中亲自测试小车的速度,让他们体会科学与生活的紧密联系。实验前,先在数据采集器中设定好黑塑料杆(终点线)的直径,光电门传感器采集到红光被挡的时间,利用采集器中现有程序直接得到小车通过时的速度。

实验操作过程中,学生不再担心因小车速度过快、秒表按得不及时得不到实验数据。轻松的实验操作,提高了学生的实验兴趣。光电门传感器提供了具体的数据来定量小车的速度,学生快速分析比较出小车的快慢,两种实验方法的不同见表1。

(本文是广东省教育科学十二五规划课题《基于数字化探究的小学科学素养教育研究》及广州市小学科学雷晓晖名师工作室研究成果。)