政府会计改革内在机制及其协同策略研究

【摘要】国际范围内的政府会计改革开始于20世纪80年代,对其内在机制问题,国内外学术界已从多种角度进行了解释。实际上,政府会计改革的内在机制包括效率机制和合法性机制,因而引入矩阵模型分析法的基本思路并结合相关学科的理论成果,从这两种机制维度进一步研究和评估政府会计改革所处的区域,进而提出相应的机制协同策略,以实现内在机制的有效协同耦合,优化改革资源配置,最终能够更好地达到预期的政府会计改革目标。

【关键词】政府会计改革;内在机制;矩阵模型;协同策略

【中图分类号】F235.1 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2019)05-0067-8

一、引言

新一轮国际政府会计改革是指从传统的会计系统向一种新系统的转变,其典型特征是以不同的程度和方式引入权责发生制基础,使会计核算方法和财务报告模式等发生相应的变化。它发轫于20世纪80年代的新西兰并逐步扩展,受到了有关国家、区域或国际组织的高度关注,一些颇具影响力和示范效应的新型政府会计系统得以形成,比如美国联邦政府的“双轨制”会计、美国州及地方政府的基金会计与双重财务报告体系、英国的资源会计、法国的“三轨制”会计、国际会计师联合会(IFAC)的公共部门会计等。

目前,国外学术界对政府会计改革的内在机制和实际成效等核心问题仍存在争议。有学者认为,政府会计改革作为新公共管理改革的一部分,是为了追求政府或公共部门的绩效目标[1-3],可以在提升公共治理水平、摆脱财政困境、加强内部管控等方面发挥重要作用。但也有学者发现,政府会计改革并没有实现预期的绩效目标[4-6],只是为了追求制度合法性,满足外部制度环境的需要[7-10]。在上述两种不同的改革目标追求下,政府主体及其利益相关者就具有不同的行为特征。所以,如何评估政府会计改革的内在机制及其相对性,以制定科学合理的机制协同策略,确保改革取得实效,值得进一步研究。

我国政府会计改革从最初酝酿到具体实施历经多年,特别是近几年已驶入了“快车道”。例如:以医院、高校等事业单位为基本突破口,对原有的预算会计制度进行了重新修订;颁布实施了政府会计基本准则、部分具体准则、实施指南以及统一的政府会计制度,政府会计核算标准体系正在逐步完善;明确了政府会计在编制权责发生制政府综合财务报告中的重要地位,在推进国家治理体系和治理能力现代化等方面的目标较为清晰等。在这一现实发展情境下,为确保政府会计改革整体规划及预期目标的实现,对其内在机制及协同策略的研究同样具有重要意义。

二、政府会计改革的内在机制及其相对性

从表象上看,政府会计改革通常表现为在制度驱动下引入一种新型技术工具的过程和结果。但是,由于政府会计同时具有契约性和制度性[11],因而必须突破单纯的技术工具论,更具体、深入地研究政府会计改革的内在机制,揭示其背后隐含的基本动因、主要驱动力或者内部“因果机制”。

(一)政府会计改革的效率机制

如果把经济学的解释逻辑简单化,它实质上是一个效率机制[12]。在经济学中,理性经济人的行为决策受到其追逐自身效用或收益最大化动机的影响,他们期望以最少的投入成本获得最大的效用或收益。做到这一点的最有效途径就是提高“效率”,即最大化自身效用或收益对投入成本的比率。理性经济人采用不同的经济行为,组织采纳不同的形式、激励设计等,都是效率机制作用的结果。

政府主体和企业一样,是一系列契约关系的集合体,其目的也是节约交易费用。社会公众、政府公务人员、债权人等利益相关者作为缔约主体,按照契约订立的规则向政府主体提供资金、技能和信息资源,同时从政府运营活动中获取特定形式、数量的回报。因为个人权利的界定一般通过缔结契约来完成,并且决定了投入成本和报酬在组织参与者之间的分配,所以组织中的个人行为取决于這些契约的性质[13]。因此,政府主体的利益相关者将在其实际面临的机会和信息约束集内,按照效用最大化原则做出决策并采取行动。

缔约主体占有不同的信息优势或劣势地位,政府主体中订立和履行契约的过程受到信息不对称及委托代理问题的影响。在这种情况下,这些缔约主体可能做出自己偏好的决策并采取行动,或者以侥幸心理逃避契约义务,导致政府契约关系无法达到均衡稳定的状态。为此,政府主体和其他组织一样,也要有用于执行自身相关契约的会计与控制制度[14]。所以,政府会计应当提供有助于订立和履行政府契约的会计信息,降低信息不对称及委托代理问题对政府契约订立和履行过程及结果的负面影响。但是,由于面临着不同的产出和资本市场,因此政府主体和企业需要采用不同的契约、管理激励和会计系统形式。

政府会计本身也是一种契约,应当随着为之服务的政府契约的变化而演变。当政府契约的条款发生变化时,政府会计也应当进行适当的改革,以满足缔约主体的信息需求。实际上,“双轨制”政府会计改革正是源于政府契约集合体的特征,即政府预算契约的核心地位与严肃性要求保留预算会计,同时契约集合剩余部分具有的动态性和开放性使得政府契约集合体的结构和重心发生变化,从而对权责发生制基础的财务会计系统产生了需求[15]。而且,政府会计作为一种契约是不完备的,它无法涉及所有可能出现的经济业务,留下了许多问题需要在未来做出进一步解释和确认。所以,政府会计应当是动态的、发展的、开放的,并根据情境的变化做出适应性调整。

政府会计改革隐含着经济学意义上的效率机制,它是缔约主体追求政府契约订立和履行效率的一种结果。但是,作为理性经济人,缔约主体在政府契约关系集合体中受到的激励及动机不同,需要利用政府会计信息的程度和方式也就存在差异。如果忽略这一点,改革后的政府会计不一定能被按照原有意图使用,也就不可能对监督代理人、降低代理成本和提高决策水平产生实质性影响。

(二)政府会计改革的合法性机制

除了效率机制,政府会计改革背后还存在着合法性机制。合法性机制源于Meyer、Rowan[16]以及DiMaggio、Powell[17]的开创性研究,他们强调组织的制度和行为应当符合外部制度环境的预期,以取得合法性、资源和稳定性,提高组织生存与发展的可能性,而不管这种做法对内部运作是否有效率。合法性机制反映了组织与制度环境的互动关系,有助于解释同一制度环境(或组织域)中的组织在内部结构、过程和行为等方面的趋同现象。

作为政府主体的重要组成部分,政府会计既然在特定的制度环境中运行,就面临着一系列相互作用的正式制度和非正式制度。其中:正式制度包括相关法律法案、行政规章、概念框架、会计准则以及实务指南等;非正式制度主要是指有关缔约主体共享的观念或认知,代表了利益相关者对有关问题的普遍看法。无论从强制或约束意义上,还是从激励意义上来看,政府会计至少在形式上都必须符合有关制度环境的要求,所以它是制度环境塑造的产物和实际承载体。当外部制度环境发生变迁时,政府主体必须接受重新确立的具有合法性的政府会计形式和做法,而不管其是否有助于提高政府契约订立和履行的效率。

政府会计改革也可能是政府契约关系集合体追求自身合法性努力的结果。因此,它是一项社会化、制度化的实践。在合法性机制的作用下,政府会计改革有助于政府主体获得合法性,确保内部管理者免受质疑和问责,提高对其经济和会计行为的隐含保证的价值,当遵循制度规范被视为服务于公共利益时更是如此,因而同样具有重要的经济意义。反之,如果有悖于外部制度环境的要求,如不编制或不提供财务报表、存在财务舞弊等,则政府主体及其内部管理者通常会受到质疑和批评,从而给自身的声誉、职务晋升、未来发展等带来负面影响。

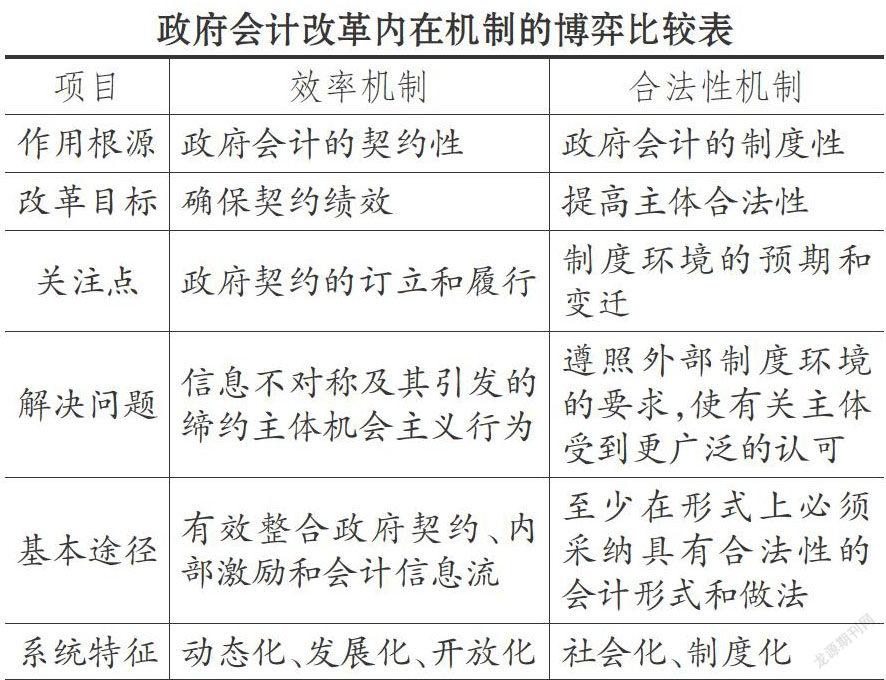

(三)政府会计改革内在机制的相对性

新一轮国际政府会计改革的内在机制包括效率机制和合法性机制,它们对政府会计改革的要求存在差异或者博弈。对实施改革的政府主体而言,效率机制和合法性机制发挥驱动作用的相对性也是不均衡的。二者的力量对比关系直接影响着政府会计改革的过程和结果,所以实现其有效的协同耦合至关重要。政府会计改革内在机制的博弈见下表。

三、政府会计改革矩阵模型的构建与分析

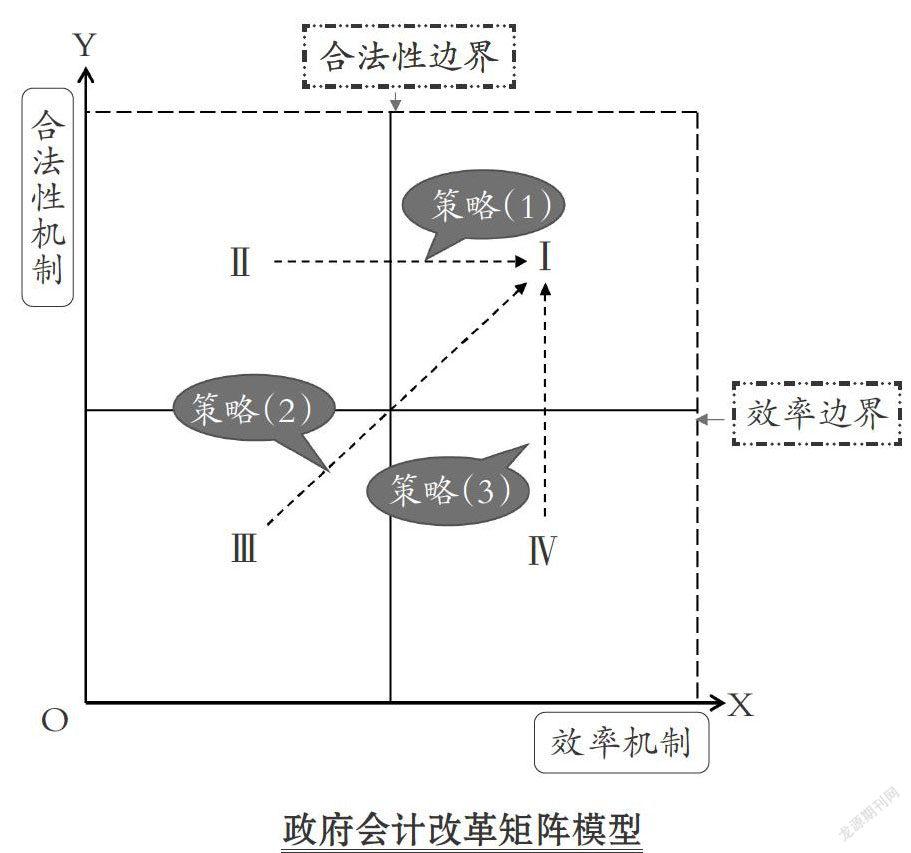

忽略或过于强调效率机制和合法性机制中的任何一种,都不能对政府会计改革的过程和结果进行客观评估,确保政府会计改革实现整体规划和预期目标。因此,需要引入一种有效的分析工具,使两种内在机制以一种系统性、结构性、均衡性的方式实现协同耦合。本文认为,矩阵模型可以提供一个直观效果图,有助于描述和分析上述两种内在机制及其相对性,以及其对政府会计改革过程和结果的影响作用,进而找出相应的协同策略。政府会计改革矩阵模型如图所示。

在该模型中:X和Y轴分别代表政府会计改革中的两种内在机制;O点则代表政府会计改革的初始点;X和Y轴上的点都表示其中一种机制在单独发挥作用,这属于极为特殊的情况。沿着X轴方向延伸,表示效率机制的影响力逐渐增强,政府会计改革将使政府契约的订立和履行更有效率;沿着Y轴方向延伸,表示合法性机制的影响力逐渐增强,政府会计改革使政府主体(包括内部管理者等)更加符合外部制度环境的要求,从而受到更广泛的认同。另外,该模型中的两条虚线分别表示政府会计改革的效率边界和合法性边界。在效率机制下,政府会计改革尽管有助于提高政府契约订立和履行的效率,但也需要权衡成本与效益;而在合法性机制下,政府会计改革一般也不可能超越外部制度环境的预期和要求。

由于各国政府会计改革是制度驱动的,即外部制度环境变迁要求政府主体引入新的会计系统和程序,因而在政府会计改革矩阵模型中,合法性机制提供了一个外部制度环境框架(尽管该框架不一定被完全遵循),在此基础上才能进一步考虑效率机制的经济意义。但是,受制于政治、经济、社会、文化等因素,政府会计改革中的效率机制和合法性机制仍可能具有不同的影响力。那么,按照这两种内在机制的相对性(力量对比关系),政府会计改革的过程和结果将处于该矩阵模型的对应区域,并表现出一些典型特征。

(一)Ⅰ区域(高效率性、高合法性)

Ⅰ区域内的各点表示效率机制和合法性机制对政府会计改革都具有较大的影响力,而且较好地实现了协同耦合,是一种机制强效应区域。在该区域内的政府主体不仅较为严格地遵循了外部制度环境的要求,而且由此生成的会计信息也可以反映政府主体的受托责任履行情况,并被有关缔约主体用于管理、监督和决策,从而使政府契约的订立和履行更有效。比如,政府主体主要通过税收、服务收费、发债等方式筹集资金。但是,随着资源提供者的权利意识日益增强,他们不仅关注政府主体是否按政府预算契约使用资金,而且倾向于进一步享有这些资金的剩余控制权,因此可能需要政府主体提供有关预算执行情况外的更多信息,包括公共物品的成本、服务的努力程度与绩效等。政治家、政府官员等缔约主体则可能受到连任、晋升、声誉等的内在激励,按照外部制度环境的要求大力推动政府主体实施会计改革,以更好地满足资源提供者的会计信息需求,同时也能够向资源提供者隐含地传递证明其自身管理、决策行为存在合法性和经济价值的信号。在改革结果上,这一区域内的政府会计改革可以使政府主体较好地实现外部制度环境所预期的绩效目标,所以往往能够产生“明星”意义上的示范带动效应,比如新西兰、澳大利亚、英国等在宏观层面上取得的改革成果。

(二)Ⅱ区域(低效率性、高合法性)

Ⅱ區域内的各点表示合法性机制对政府会计改革的影响力显著强于效率机制。在该区域内,外部制度环境通常具有较大的强制力或约束力,或者通过提供充分的激励,来推动政府主体及其利益相关者按照要求或预期实施会计改革,引入新的会计系统、方法和程序,以对外呈报更广泛、更高质量的会计信息。但是,政治家、政府官员、社会公众等缔约主体出于对自身效用或收益最大化考虑,不一定存在需要和使用这些信息的内在激励及动机[18-21]。事实上,虽然权责发生制基础下的政府会计在发现问题和减少不确定性方面存在决策有用性,但由于政治系统不能按照原有目的使用,因而不能发挥其应有的工具性作用[22],也就不一定能够解决收付实现制基础下存在的问题,甚至还会使状况更加恶化[23)。

尽管IFAC制定颁布的国际公共部门会计准则体现了各国政府会计改革及其相关制度的典型特征和发展趋势,但一些发展中国家采用该套准则体系主要是为了获得世界银行(IBRD)贷款或经济援助项目,以掌控和使用更多的经济资源,所以其政府会计改革是由合法性机制主导的,不一定能够促使政府主体高绩效地运营。可以说,在特定的现实情境下,政府会计改革的实际成效难以体现,无法达到外部制度环境所预期的绩效目标,即无法使政府主体提供公共物品或服务的绩效显著提升。而且,如果长期处于Ⅱ区域的状态,由于缺少高绩效过程及结果的有力依托,实施政府会计改革为政府主体所带来的合法性也不可能长久持续。

(三)Ⅲ区域(低效率性、低合法性)

Ⅲ区域内的各点表示效率机制和合法性机制对政府会计改革的影响力都比较小,是一种机制弱效应区域。这两种内在机制之所以不能在政府会计改革中发挥必要的推进作用,通常是由诸多因素造成的。

1.在合法性机制方面。尽管外部制度环境及其具体要求是既定的,但政府主体也可能出于以下原因而不能执行或者有选择地执行:①法律法案、行政规章、准则公告等相关规定尚不系统、完备或者缺乏合理性,制度转换和执行成本过高。②会计人员目前尚缺少必备技能,难以在短期内适应制度要求的转变。我国政府会计人员早己习惯于办理以收付实现制为基础的预算会计业务,在向权责发生制基础下政府财务会计核算、编制政府综合财务报告转变时,必然存在一定的不适应性和困难,执行制度规范时可能出现偏差。③有关缔约主体没有严格执行制度的内在激励,这是因为会计不只是具有技术性,也具有经济后果。权责发生制基础下的政府会计要求将政府主体拥有或控制的经济资源纳入账户核算,这对政府官员而言意味着要承担更多的受托经管责任,同时也需要付出更多的服务努力才能确保契约绩效。为此,他们可能通过采取一些策略行为,有意识地抵制或延迟对政府主体资产的入账核算和报告。

2.在效率机制方面。有关缔约主体可能也存在类似于Ⅱ区域内的情况,他们不一定有需要和使用政府会计信息的内在激励。这表明,实施政府会计改革需要了解理性的自利行为对政府财务报告、审计-及其使用所隐含的意义[24]。此外,Ⅲ区域内合法性机制的影响力较弱,政府会计制度规范不能得到有效的执行,导致政府主体对外呈报的会计信息不符合质量要求,这就无法为缔约主体的监督、决策和管理提供良好的依据。

由于效率机制和合法性机制的影响力都相对有限,所以Ⅲ区域内的政府会计改革通常存在一种“惰性”现象,即政府主体只是选择性、象征性地执行外部制度环境对政府会计改革的要求,有关缔约主体对此却保持着“理性的冷漠”,不会采取相应的决策和行动。长期处于该区域内的政府会计改革会使政府主体直接成为矛盾争议的焦点。

(四)Ⅳ区域(高效率性、低合法性)

Ⅳ区域内的各点表示效率机制对政府会计改革的影响力显著强于合法性机制。这种现象一般直接表现在政府会计改革中,政府主体策略性、选择性地执行了外部制度环境的部分而非全部要求,但有关缔约主体可以使用会计信息有效地订立和履行政府契约。

公共受托責任的发展和变化推动了政府会计的全球性变革[25]。但从过程合规性向更加关注绩效结果的转变是一个渐进的过程,需要随着时间的推移而进行必要的社会建构并使之制度化、合理化。在某一特殊时段,有关缔约主体可能主要关注政府预算契约,通过利用会计信息评估政府主体是否遵循了既定程序和预算,来获取、使用和管理当期财务资源,而不是经济资源配置的有效性、以结果衡量的绩效等。尽管官僚政治模型揭示了双边垄断和信息不对称对官僚追求预算规模最大化目标的意义[26],但政府官员也可以按照外部制度环境的相关要求,自愿披露反映政府主体预算执行情况的有关信息,向其他缔约主体传递其较强的预算管理能力及绩效的信号,并证明其预算管理活动的合规性、有效性,其他会计信息由于经济意义有限则不受关注或不对外提供。这反而有助于政府官员取得缔约主体更大的信任以及更高的声望、荣誉和更多的预算拨款。在这种情况下,政府主体的会计信息供给和需求是局部相对均衡的,在政府预算契约的订立和履行上也存在效率。对特定的政府主体而言,外部制度环境对会计信息的呈报要求大于确保政府契约有效性的客观需求,从而出现了制度“过载”以及转换、执行成本过高等问题。

此外,政府主体中可能存在一些竞争性、替代性的信息供给方式,其提供的各类信息也能够满足有关缔约主体管理、监督和决策的需求,比如文化文物资产、公共基础设施等。负有管理职责的政府主体通常按规定收集、整理这些资产的统计资料,并且通过互联网等媒体公开相关信息,而政府会计将其纳入账户核算和报告的首要目标也是为了更好地反映政府主体在这方面的受托经管责任,而非其本身的财务状况。政府资产入账价值的确定并不像存货、固定资产、无形资产等项目那样重要,这是因为其一般不能直接对外出售以偿还到期债务,有时甚至难以可靠计量。由于缔约主体可以通过其他渠道取得必要的信息资料,因而即使政府主体没有遵循或者只是策略性地遵循外部制度环境的要求而提供相关会计信息,也不一定会影响政府契约订立和履行的效率。

四、政府会计改革内在机制的协同策略

在政府会计改革矩阵模型中,I区域是政府主体实施会计改革的目标有效区。对于该区域内各点也应当在成本效益原则约束下继续投入资源,强化两种内在机制的协同耦合作用。其他三个(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)区域表示政府会计改革尚未达到更高的目标并取得预期的效果,但反过来也可以被视为改革过渡阶段的一种产物,为此本文认为应当遵循相应的机制协同策略,通过最有效的实施路径进入矩阵模型的I区域。

(一)策略(1):强化缔约主体的内在激励及动机

在Ⅱ区域内,合法性机制具有较强的影响力,政府主体可以按照外部制度环境的要求呈报会计信息。这有助于提高政府财政信息的透明度,更全面系统地反映政府履行受托责任的过程及结果。而且,政府主体也可以向外传递其在提供公共物品或服务等方面的努力程度及绩效情况等信号。因此,从Ⅱ区域向I区域过渡演进,除了继续维持和增强合法性机制的影响力,还需要采用的核心策略主要为进一步发挥效率机制的作用,强化有关缔约主体需要和使用政府会计信息的内在激励及动机。

在政府契约关系集合体中,不能先验地假定有关缔约主体会主动需要和使用政府会计信息。他们作为理性经济人,通常要考虑以下关键因素:①使用政府会计信息进行监督、管理和决策能够带来的预计效用(以R表示);②获取、处理和使用政府会计信息的预计成本(信息成本,以C表示);③影响政府契约订立和履行效率的可能性(以p表示)。这些因素之间的关系可以用简化的公式描述为:

E(△R)=[R×p+O×(1-p)]-C=R×p-C

其中,E(4R)代表缔约主体采取行动能够取得的预计净效用的期望值,其结果决定了他们是否存在需要和使用政府会计信息的内在激励及动机。如果E(ΔR)≥0,说明有关缔约主体将会采取行动,利用政府会计信息对政府主体实施监督、管理和决策;如果E(ΔR)<0,则结果反之。所以,为实现策略(1)的改革要求,更好地发挥效率机制的作用,政府会计改革应当重点处理好三个变量R、C和p的动态关联性,这分别对应着提高预计效用、降低信息成本和增加参与机会。

1.预计效用(R)。R反映了缔约主体在行动中获得的主观满意度。这里并没有使用利益的考量指标,因为缔约主体不仅关注减免税、奖金、福利津贴、财富等经济利益的影响,而且受到职务晋升、声誉、社会地位、责任感、理想信念等非经济利益的影响,所以,政府会计改革需要不断强化有关缔约主体可感知的效用因素,但不应当只限于经济利益方面的激励强化。

2.信息成本(C)。C主要反映了缔约主体获取、处理和使用政府会计信息的各项成本。合法性机制的强力作用使有关缔约主体易于获取政府会计信息,降低了缔约主体的信息搜寻成本。但是,这些信息往往需要经过进一步加工处理,才能用于对政府主体的监督、管理和决策,因此将产生大量额外的处理和使用成本。为了降低信息成本,政府会计改革应当特别关注会计信息的全面性、明晰性、可理解性等质量特征。

3.参与机会。通常情况下参与机会与有关缔约主体影响政府契约订立和履行效率的可能性(p)正相关。如果在监督、管理或决策程序中缺少参与机会,则有关缔约主体难以实质性地影响政府主体提供公共物品或服务的活动,也就很难有获取和使用政府会计信息的内在激励及动机,即使这样做的信息成本很低。

(二)策略(2):外部制度执行与内在激励并举

在Ⅲ区域内,政府主体不仅要严格按照外部制度环境的要求对外呈报会计信息,而且要进一步改进和完善政府契约条款,使有关缔约主体强化需要和使用会计信息的内在激励及动机。为了实现预期目标,政府会计改革需要同时加强效率机制和合法性机制的影响力。这里主要关注怎样进一步强化合法性机制的影响力,提高政府主体对外部制度环境要求的遵从性。为了实现策略(2)的改革要求,政府会计改革需要着力做好以下两个方面:

1.进一步健全和完善政府会计制度规范體系。这可以使相关制度规定更加科学合理,减少制度转换和执行成本,是政府主体遵循外部制度环境要求的首要因素。目前,我国政府会计制度规范体系建设正在逐步推进,但有些规定难以为政府会计人员所理解掌握,对政府主体而言必有较大的执行难度。

2.构建政府会计制度规范体系执行机制,提高制度执行力。这是政府会计改革合法性机制发挥其强力作用的关键。为此,政府主体必须满足一定的前提条件,例如:①对制度执行过程及结果进行追踪问责,有能力要求内部管理者承担责任;②可以通过运行良好的外部审计实施监督检查;③建立安全的内部控制制度,提供真实、有效、可靠的会计信息;④开发和应用高效的会计信息系统,及时进行账务处理,生成财务报表;⑤加强会计人员的培训,使之达到制度转变所需的技能要求;⑥增强制度执行意识,使缔约主体从内心高度认同制度的价值。

(三)策略(3):渐进式制度供给与执行

在Ⅳ区域内,尽管政府主体只是选择性地遵循了外部制度环境的部分要求,但也存在着政府会计信息供给与需求的局部相对均衡。而这种均衡结果处于公共受托责任的较低层次,只适用于特定的政治、经济、社会文化环境。随着外部环境因素的发展和变化,这种局部相对均衡将发生相应的调整,这也是效率机制发挥作用的一种直接体现。

在Ⅳ区域所代表的政府会计改革阶段,政府主体如果严格遵循外部制度环境的全部要求,由此产生的成本将高于当期政府契约有效订立和履行的效益,在经济上显然是不合理的。所以,为了实现策略(3)的改革要求,政府会计改革除了要健全和完善政府会计制度规范体系及提高制度执行力、强化有关缔约主体的内在激励及动机,还应当遵循公共受托责任演进的客观规律,采用“渐进式”的制度供给与执行方式,分阶段推进政府主体按要求引入新的会计系统。可以说,公共受托责任的发展变化是政府会计改革过程及结果实现由IV区域向I区域转变的核心驱动力。

从各国的实际情况来看,因为面临着一些发展问题,政府主体承担的公共受托责任由过程合规性向关注绩效结果的转变变得十分迫切。这些发展问题主要表现为:①部分国家和地区爆发了一系列财政危机,比如希腊、冰岛、委内瑞拉、美国底特律市等,政府通常采取削减公共支出规模等应对措施,给社会福利水平造成了不良影响;②政府往往通过发行债券等方式来满足部分财政资金需求,为此要进行信用评级、债券定价,而且随着债务规模的不断扩大,财政风险也会加大,需要进一步加强债务管理;③绩效管理以不断提高政府绩效作为主要目标,将绩效观念贯穿于政府活动的全过程,不仅要关注财政资金投入,更要关注实际的产出和效果。这些因素使有关缔约主体除了要求提供反映政府预算执行情况的会计信息,还需要反映政府经济资源配置及其有效性的会计信息。这有助于政府主体更严格地遵循外部制度环境的要求,推动政府会计改革的均衡结果向高层次发展。

在反映政府合规性公共受托责任方面,收付实现制基础下的政府会计存在着权责发生制会计基础不具有的一些相对优势,比如财政资金收支的实时性记录、时间上的匹配性管理等。权责发生制基础下的政府会计虽然能够提供更广泛的信息,但在具体操作上要复杂和繁琐得多,其实施程度越高,所需的转换成本和运作成本就越高。因此,考虑到公共受托责任随外部环境及时间的发展而变化的情况,按照特定的现实情境下收益大于成本的原则,可以分阶段推进权责发生制基础下的政府会计改革,逐步实现从收付实现制向修正的收付实现制/权责发生制、最后到完全的权责发生制的过渡。

此外,為了增加有关缔约主体对政府会计信息的需求,政府会计改革还应当充分发挥会计在动态反映经济资源价值方面相对于其他信息供给方式的优势。为此,需要大力研究并解决会计确认与计量上的一系列技术难题。

五、结论、建议及展望

(一)结论

本文认为,考虑到政府会计的契约性和制度性,政府会计改革中一般同时存在着效率机制和合法性机制。但是,这两种内在机制在特定政府主体内发挥影响力的相对强度有差异,导致其具体的会计改革表现出不同的过程和结果,通过矩阵模型分析不仅可以很好地描述并反映这点,而且能够查找其中可能的原因。另外,政府会计改革内在的效率机制和合法性机制不是相互替代的,它们要基于矩阵模型区域内的原有位置,通过采用一系列相应的策略使之进入协同耦合状态,实现在公共受托责任高层次上的有效均衡。只有这样才有助于政府会计改革的稳定推进,达到预期目标,提升政府主体的良治、善治水平。

(二)建议

我国政府会计改革工作进展较快,但政府会计制度规范体系的构建和完善不可能在短期内实现,特别是在当前政府会计准则体系建设中,政府资产、或有负债、成本费用、合并财务报表等重点难点问题亟待解决[27]。在新旧政府会计规范转换时期,我国首先应当高度重视制度执行力,确保政府主体严格遵循相关规定,而不只是持观望态度,或者只是选择性、象征性地执行制度。同时,我国也要注意政府会计信息的供需关系及扩散传播媒介方式等。政府会计信息只是政府主体履行公共受托责任情况的一种反映,必须纳入人大代表、社会公众、政府官员、债权人等利益相关者的监督、管理和决策中,才能发挥其应有的作用。这需要做好政府会计改革与预算、审计、问责制、内部控制、人事、信息化等领域改革的配合协调工作,转变政府主体的工作机制,进行责任观念、参与意识、理想信念的社会建构。因此,我国政府会计改革是一项非常复杂且具有挑战性的工作,要有长远的整体规划及实施策略。

(三)展望

基于本文的研究,可以考虑进一步关注以下重要问题:①政府会计改革宏观和微观两个层面的有效性差异及其传导机制。本文主要从处在微观层面的政府主体角度进行分析,缺少从宏观层面对政府会计改革有效性的评估。但是,这两个层面是紧密联系在一起的,政府会计改革如果不能在微观层面有效地发挥作用,促使政府主体高效地提供公共物品或服务,那么就很难说其在宏观层面上是成功的;②结合我国的现实环境,详细地分析在效率机制和合法性机制的双重驱动下,有关缔约主体需要和使用政府会计信息的内在激励及动机情况,这有助于全面、系统地掌握利益相关者对政府会计改革的态度与行为;③从两个机制维度构建合理具体的评估系统,以分析政府主体实施会计改革的过程和结果,确定相应的内外部驱动因素,更有针对性地做好政府会计改革设计。

主要参考文献:

[1]Lapsley L.Accounting and the New Public Ma-nagement:Instruments of Substantive Efficiency ora Rationlising Modernity?[J].Financial Accounta-bility&Management,1999(3-4):201~207.

[2]陈小悦,陈立齐.政府预算与会计改革——中国与西方国家模式[M].北京:中信出版社,2002:101~148.

[3]Lye L.,H.Perera,A.Rahman.The Evolution ofAccrual-based Crown(Government)FinancialStatements in New Zealand[J].Accounting,Audi-ting&Accountability journal,2005(6):784~815.

[4]Guthrie J..Application of Accrual Accounting inthe Australian Public Sector-Rhetoric or Reality[J].Financial Accountability&Management,1998(1):1~19.

[5]Bogt H.J.,G.J.Helden.Accounting Change inDutch Government:Exploring the Gap BetweenExpectations and Realizations[J].Management Ac-counting Research,2000(3):263~279.

[6]Caperchione E..Local Government AccountingSystem Reform in Italy:A Critical Analysis [J].Journal of Budgeting,Accounting&FinancialManagement,2003(1):110~145.

[7]Seal W..Accounting and Competitive Tenderingin UK Local Government:An Institutionalist Inter-pretation of the New Public Management[J].Fi-nancial Accountability&Management,1999(3-4):309~327.

[8]Carpenter V.L.,E.H.Feroz.Institutional Theoryand Accounting Rule Choice:An Analysis of FourUS State Governments' Decisions to Adopt Ge-nerally Accepted Accounting Principles[J].Ac-counting,Organizations and Society,2001(7):565~596.

[9]Potter B..Financial Accounting Reforms in theAustralian Public Sector:An Episode in Institutio-nal Thinking[J].Accounting,Auditing&Accoun-tability journal,2002(1):69~93.

[10]Jones R.,M.Pendlebury.A Theory of the Pub-lished Accounts of Local Authorities[J].FinancialAccountability&Management,2004(3):305~325.

[11]于国旺.政府会计改革“绩效悖论”问题成因研究——基于政府会计契约与制度两大属性的思考[D].厦门:厦门大学,2008.

[12]周雪光.组织社会学十讲[M].北京:社会科学文献出版社,2003:16.

[13]Jensen M.C.,W.H.Meckling.Theory of theFirm:Managerial Behavior,Agency Costs andOwnership Structure[J].Journal of Financial Eco-nomics,1976(4):305~360.

[14]Sunder S.著.方紅星等译.会计与控制理论[M].大连:东北财经大学出版社,2000:19-20.

[15]路军伟,于国旺.政府会计的“双轨制”现象及成因研究——基于契约理论视角[J].会计研究,2015(12):31~37.

[16]Meyer J.W.,B.Rowan.Institutional Organiza-tions:Formal Structures as Myth and Ceremony[J].American Journal of Sociology,1977(2):340~363.

[17]DiMaggio P.,W.W.Powell.The Iron CageRevisited:Institutional Isomorphism and Collec-tive Rationality in Organizational Fields[J].Ameri-can Sociological Review,1983(2):147~160.

[18]Zimmerman J.L..The Municipal Accounting:An Analysis of Political Incentives[J].Journal ofAccounting Research,1977(5):107~144.

[19]Ingram R.W..Economic Incentives and theChoice of State Government Accounting Practice[J].Journal of Accounting Research,1984(1):126~144.

[20]Jones R..The Development of ConceptualFrameworks of Accounting for the Public Sector[J].Financial Accountability&Management,1992(4):249~264.

[21]Copley P.A.,R.H.Cheng,J.E.Harris,et al..The New Governmental Reporting Model:Is It a"Field of Dreams"?[J].Accounting Horizons,1999(3):91~101.

[22]Brorstr6m B..Accrual Accounting,Politics andPoliticians[J].Financial Accountability&Manage-ment,1998(4):319~333.

[23]Hepworth N..Preconditions for SuccessfulImplementation of Accrual Accounting in CentralGovernment[J].Public Money and Management,2003(1):37~44.

[24]Patton J.M..Accountability and GovernmentalFinancial Reporting[J].Financial Accountability&Management,1992(3):165~180.

[25]路军伟,李建发.政府会计改革的公共受托责任视角解析[J].会计研究,2006(12):14-19.

[26]William·A.Niskanen著.王浦劬等译.官僚制与公共经济学[M].北京:中国青年出版社,2004:35~42.

[27]应唯,张娟,杨海峰.政府会计准则体系建设中的相关问题及研究视角[J].会计研究,2016(6):3~7.