六舟排拓周伯山豆考

俞珊瑛

道光十六年(1836)初,六舟经吴廷康引荐,与程木庵相识于杭州。同年二月,应邀赴新安传拓程氏铜鼓斋藏历代金石器。此后,六舟分别在道光二十年(1840)、二十一年(1841)、二十二至二十四年间(1842 - 1844)数度赴徽州,为程木庵传拓古器物,数量颇可观,其中就有一件“周伯山豆”。

一、 “周伯山豆”及定名

见于《钟鼎插花图轴》(图1),纸本,纵103、横32厘米。钱镜塘旧藏,现藏浙江省博物馆。画面为“周伯山豆”拓片,上绘设色菊花、折枝梅花。其下题跋: “周伯山豆,是器藏新安程氏,款字倒制,其文日‘伯山父作尊豆万年宝用’十字,乃器中之仅见者。道光丁未清明节,客都门龙树寺,海昌僧六舟达受并画。”又跋:“古愚先生清赏,六舟又识于袁江山安厅廨。”钤“达受”“六舟”“六舟墨戏”白文方印等。诗堂有张克龢题端:“海宁六舟上人手拓周伯山豆补花卉。”下方有钱镜塘抄录六舟小传。

也见于《设色菊花博古图轴》(图2),纸本,纵59、横23.5厘米。现藏西泠印社。画面为“周伯山豆”拓片,上绘设色菊花。左上题跋: “周伯山豆,器为新安程氏信古堂所藏,其文倒制,乃器中之仅见者,文日‘伯山父作尊豆万年宝用’十字,拓奉升儒先生雅赏。海昌方外六舟达受并画。”钤“释达受” “六舟手拓彝器”白文方印。

以上二图轴中,铜器为六舟手拓,花卉则为补绘。将摩拓与绘画相结合,或点缀折枝,或钟鼎插花,或自绘小像,此类图轴在六舟的作品中尚有多件。如作于道光丁未(1847)的《芸窗清供图》,铜簋为六舟手拓,菊花则为补绘。又如作于咸丰丁巳(1857)的《岁朝清供图》,六舟拓砖并补四季花卉,再题诗其上,浑然天成。

此器经多家著录,称名不一。吴荣光《筠清馆金石》作“周豆”,吴式芬《攈古录》作“伯山尊盖”,刘心源《奇觚室吉金文述》作“伯山父尊”,方濬益《缀遗斋彝器款识考释》作“伯山父壶盖”,而在《木庵藏器目》中则定为“白(伯)山父壶”。

六舟跋中认为其款字倒制,为器中之仅见。据该器形制,断面呈椭方形,圈形捉手,子口盖,较深,盖上饰两组相对的凤乌纹。原是铜壶之盖,作倒置状。此种椭方形、盖顶为圈足状的形制特征,常见于西周中晚期椭方壶上,如扶风齐家村窖藏出土的贯耳壶①、张家坡窖藏出土的白壶②等。因此器名应是“伯山父壶盖”。

二、壶盖辨伪

伯山父壶盖大约在太平天国战乱时期从程氏铜鼓斋散去③,其后经顺德陈朗亭收藏(《缀遗》),现藏浙江省博物馆④。壶盖通高15.4、口径长10 .1.宽14.5厘米(图3)。经再三比对,壶盖的形制、纹饰、铭文与六舟的全形拓完全相同,甚至锈斑的位置与形态也一致,其为程氏旧藏应无疑问。

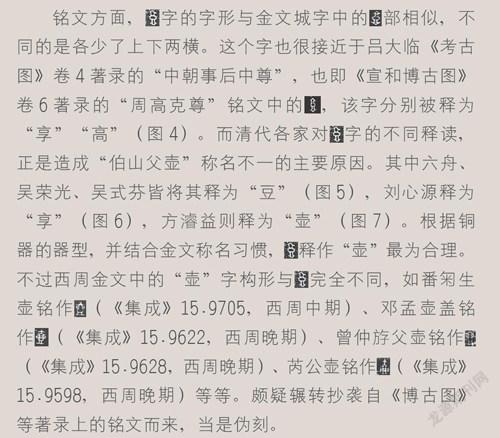

铭文方面,字的字形与金文城字中的部相似,不同的是各少了上下两横。这个字也很接近于吕大临<考古图》卷4著录的“中朝事后中尊”,也即《宣和博古图》卷6著录的“周高克尊”铭文中的,该字分别被释为“享”“高”(图4)。而清代各家对字的不同释读,正是造成“伯山父壶”称名不一的主要原因。其中六舟、吴荣光、吴式芬皆将其释为“豆”(图5),刘心源释为“享”(图6),方濬益则释为“壶”(图7)。根据铜器的器型,并结合金文称名习惯,释作“壶”最为合理。不过西周金文中的“壶”字构形与完全不同,如番绷生壶铭作国(《集成> 15.9705,西周中期)、邓孟壶盖铭作目(《集成》15.9622,西周晚期)、曾仲游父壶铭作(<集成》15 .9628,西周晚期)、芮公壶铭作圜(《集成》15.9598,西周晚期)等等。颇疑辗转抄袭自《博古图》等著录上的铭文而来,当是伪刻。

再看实物。伯山父壶盖的形制、纹饰虽然是西周中晚期青铜壶所流行的样式,但与西周铜器相比,很容易就能发现纹饰制作的比较粗糙,特别是细节部分处理得不甚到位,如乌爪的线条柔弱、不流畅等(图8),与真器上的凤鸟纹存在着不少距离。如河南三门峡虢国墓地M2001出土虢季壶上的凤乌纹、上海博物馆藏殳季良父壶盖上的凤乌纹等(图9)⑤。另外锈斑也不太自然,基本可以断定是全器伪作。

青铜器的伪造在宋以前即存在,清代金石学复兴后,社会上的作伪风气盛极一时,伪造铜器的类型多样.其中全器伪作的兴盛时间约在乾隆以后⑥。综观壶盖实物,形制既合于规范,铭文也大体可以通读,又于其上制造假锈,体表的蜡茶色也颇近传世古铜器之色,几能乱真,当为作伪高手之制品。因此程木庵、六舟等人难以辨别此器真伪,将之收入铜鼓斋并珍而拓之,在情理之中。

三、全形拓技法及其他

比较西泠《设色菊花博古图轴》与浙博《钟鼎插花图轴》,可以发现两件“伯山父壶”全形拓在细节上存在一些差异。主要表现在纹饰上,其中西泠拓本右半乌纹尾饰下垂部分的歧出断裂,不与左边纹饰完全对称;而在浙博拓本中,两边的乌纹尾饰是完全对称的。另外,二件拓本中對乌纹间隔之扉棱的形态、大小等也大不相同。对照壶盖实物,不难发现西泠拓本呈现的是壶盖正面的纹饰与铭文;浙博拓本的纹饰则与壶盖背面相同,而这一面的纹饰下面并无铭文(图10)。可以想见,六舟曾经棰拓过的多件“伯山父壶”全形拓,未必都是完全忠实于原器的。我们知道,全形拓首先并不是一种艺术,而是为了忠实记录金石学的研究物件,尤其是青铜器器型及其铭文。那为什么六舟会出现这种失误呢?

全形拓最大的困难,在于要用传拓的手段,将原本立体的古器物表现在平面的纸张上。容庚认为传统的全形拓法,实际上多是将器物图形按尺寸画于纸上,再依所画墨线剪开,分成若干部件后次第取之,先拓取各部件的轮廓,再拓取纹饰、铭文等。最后图以成之⑦。郭玉海总结全形拓有“绘图刻版,器外施拓”“绘图分拓,剪纸装裱”和“取法素描,整纸移拓”三类制作方法,是一种介于摹画和棰拓之间的艺术形式⑧。

六舟的全形拓技法丰富,至少有三种方式。第一种是颖拓补绘,如浙博藏《芸窗清供图》中,铜簋器型颖拓而成,上下两条纹饰带用毛笔绘制;第二种是木版翻刻,再器外施拓,如《焦山鼎款识》,刻木印成鼎形再行棰拓而成。第三种是直接从青铜器上棰拓全形。就两件“伯山父壶”全形拓来看,其纹饰、铭文部分有着清晰的肌理和斑驳的锈痕,线条有浓淡、断续,富于变化,应该都是直接棰拓自原器的。只不过整器是采用了分开拓制的方法,即先拓取各部件的轮廓,再分别拓取纹饰、铭文等,最后图以成之(图11)。在这个过程中,浙博拓本出现了一些偏差,也是可以理解的。

(本文为201 7年度浙江省文物局文物科技保护项目“基于文献与现存实物的清中晚期彝器拓片鉴定研究——以浙江省博物馆藏拓片为例” 论文之一,项目编号2017006。)

注释:

①陕西省博物馆等《扶凤齐家村青铜器群》,文物出版社,1965年。

②郭沫若《长安县张家坡铜器群铭文汇释》, 《考古学报》1962年第1期。

③程氏的大部分收藏毁于太平天国战乱,其后人六皆虽曾尽力搜寻,也仅得史颂鼎等二三旧藏而已。见桑椹《六舟与早期全新形拓》,《六舟——一位金石僧的艺术世界》,西泠印社出版社,2014年。

④中国社会科学研究院《殷周金文集成》第15册,中华书局,1984年,第58页。查浙博藏品旧档案,此器于1952年购入,由于时间久远,原始记录也不详,所以如今已经无法了解具体情由了。

⑤河南省文物研究所等《三门峡上村岭虢国墓地M2001发掘简报》,《华夏考古》1992年第5期。

⑥朱凤瀚《中国古代青铜器》,南开大学出版社,1995年,第579 - 591页。

⑦容庚《商周彝器通考》上册,哈佛燕京学社出版社,1941年,第181页。

⑧郭玉海《响拓、颖拓、全形拓与金石传拓之异同》,《故宫博物院院刊》2014年第1期。