乡镇治理的正式制度—非正式制度耦合分析

古倩华 郭璞若 赵渺希

摘要:乡镇社会是一个开放演化的具有耦合作用的网络系统,随着治理理念从“一元”向“多元”变化,乡镇治理中的正式制度与非正式制度的运行界域也发生了改变。本文以广东省河源市和平县林寨古村作为研究对象,从正式制度和非正式制度的角度对其乡镇治理的运作机制展开探讨。研究发现:正式制度方面,包括镇政府在内的行政机关在治理中占主导地位,村民委员会的村民自治职能被削弱的同时,普通村民基于土地资本成为了一支重要力量;非正式制度方面,镇政府通过成立企业的方式加速资金的周转,具有公信力的乡村能人在旅游开发公司担任要职,但人情社会中不规范的交换导致的权益受损问题仍然存在。研究最后分析了乡镇治理中正式制度和非正式制度的运行界域及二者的耦合机制,对乡镇治理模式进行讨论与展望。

关键词:乡镇治理;多主体参与;正式制度;非正式制度;耦合分析;林寨古村

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.04.009 中图分类号:TU984.2

文章编号:1009-1483(2019)04-0060-07 文献标识码:A

Analysis of the Coupling of Formal and Informal Institutions in the Township Governance: A Case Study of Linzhai Village, Heyuan City, Guandong Province

GU Qianhua, GUO Puruo, ZHAO Miaoxi

[Abstract] The township society is an open and evolutionary network system with coupling. As the governance concept changes from "unitary" to "pluralistic", the operational boundaries of formal and informal institutions in township governance have also changed. Taking Linzhai Village in Heyuan City as example, this study discusses the operation mechanism of township governance from the perspective of formal and informal institutions. The study found that: in the formal institutions, the administrative organs including the town government dominated the governance, and the villagers’ self-governing functions of the village committees were weakened. At the same time, the ordinary villagers became an important force based on the land capital; in the informal institutions, the town government accelerates the turnover of funds through establishing a company, in which the reputable rural people hold important positions. However, the problem of damage to rights caused by irregular exchanges still exists. The study finally analyzes the operational boundaries of formal and informal institutions as well as the coupling mechanism of the two-subject in the township governance, while discussing and forecasting the township governance mode.

[Keywords] township governance; multi-agent participation; formal institution; informal institution; coupling analysis; Linzhai Village

引言

伴随着工业化、城市化的冲击,乡镇社会逐步转型的同时也面临许多新的问题。传统治理体系下的乡镇政府作为行政体系的末端,难以调和现代乡镇社会复杂的利益关系,来自市场和社会的多方力量开始逐渐介入乡镇治理,治理主体正从“一元”向“多元”转变。治理主体的变化带来了正式制度和非正式制度运行界域的改变,如何调适二者的关系,促进良性互动,从而保证乡镇社会良好的政治秩序是如今的乡镇治理必须面对的议题。

本文以广东省河源市林寨古村为例,通过建立关系网络模型梳理其乡镇治理模式,透视当下中国多主体结构下的乡镇治理中正式制度与非正式制度的耦合机制。

1文献综述

1.1 乡镇治理的特点

我国的乡镇治理体系中,治理主体由乡镇党委、乡镇政府、乡镇派驻机构、乡镇社会力量构成[1]。乡镇治理的特殊性在于,乡镇政府作为行政管理网络的末端,是乡镇以上的党政机关所代表的自上而下的制度供给机制和村民自治所代表的自下而上制度供给机制的交接点[2]。在行政管理方面,由于“条块分割”的政治体制瓜分了本该属于乡镇政府的职能和权力,使乡镇政府成为国家权力体系中不完整的一级基层政府组织,很难切实领导和管理区域内的公共事务[3]。在村民自治方面,乡镇政府介入村莊的程度,直接影响了乡村治理的类型。乡镇政府行政作为外生秩序,既可能会限制乡村治理的民主性,又可能因为能力不强使乡村治理陷入混乱[4]。

乡镇政府作为中国行政管理网络的末端,不仅需要完成上级政府下达的任务和指标,还需要承担指导和带领各村发展的责任。因此,乡镇政府在面临上级的考核指标时常常陷入两难的困境,乡镇治理也因此在行为主体和制度结构两个方面表现出复杂的冲突特征。

1.2多主体参与的乡镇治理研究

我国在1990年以后引入西方公众参与理念,大部分运用于城市领域,对乡镇治理多主体参与机制的研究较少。殷民娥、戴帅等通过对传统乡村治理模式的不足和现代乡村治理多元主体的考察及乡村治理主体面临的困局,提出了“多元协同”乡村治理新模式的途径[5-6]。潜莎娅等研究了乡村规划中多元主体及其结构关系、多元主体的参与方式和流程[7]。上述研究主要是从理论层面和规划实施层面进行分析,缺乏对实际案例的深入剖析。

1.3正式制度和非正式制度视角的乡镇治理研究

在制度结构分析中,通常将制度结构区分为正式制度结构和非正式制度结构。正式制度结构以权利和产权为核心要素,而非正式结构则注重习俗和道德的约束效力[8]。

从“正式”和“非正式”的角度对政治权力研究作出重要贡献的首推马克斯·韦伯,他在对权力合法性基础进行探讨的基础上,考察了政治权利中的传统性基础要素和资本主义社会中非正式的权力要素[9]。诺思在《制度变迁的理论》首次提出“非正式制度”一词[10],在当下的乡村治理实践中,正式制度往往受非正式制度的影响,在实施过程中呈现出正式制度与非正式制度共同运行的现象。

正式制度与非正式制度在中国乡村治理中皆起到重要作用[11]。在针对正式制度和非正式制度在乡镇治理过程中的关系的研究中,学术界对其中非正式制度的存在给予了高度关注。何小青等提出非正式权力的作用与发挥,很大程度上是以正式权力的存在为基本前提的[12]。桑玉成等认为乡村治理的真正逻辑是在公开的正式制度和关系背后有一层强有力的潜规则在起作用[13]。

需要指出的是,我国迄今对乡镇治理的研究大多局限于理论分析,或是局限于自下而上的村民自治层面,忽视了对乡镇政府在自上而下的行政治理和自下而上的村民自治之间的衔接机制的讨论和实证研究。

2研究对象概况

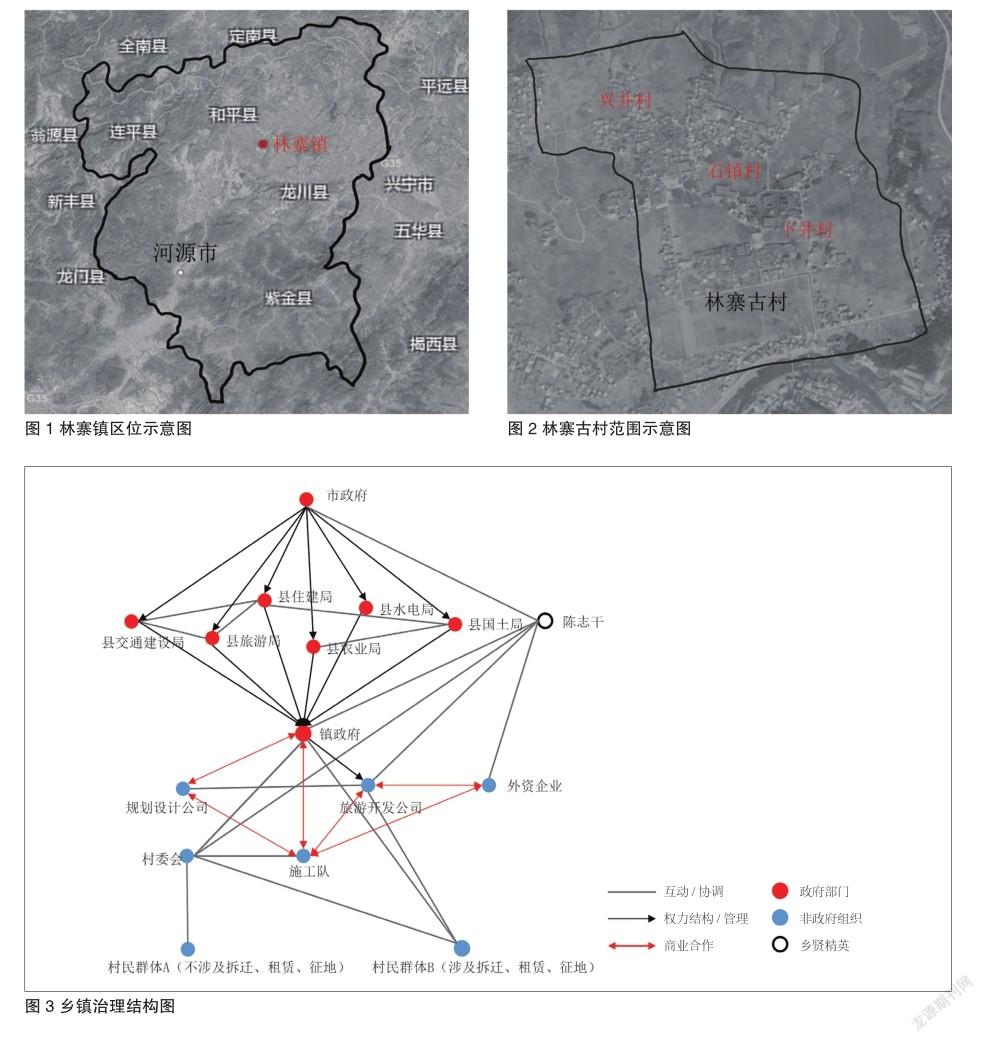

林寨古村位于河源市和平县知名的鱼米之乡林寨镇,距离县城35公里。镇辖11个行政村和1个居委会,辖区面积92.84平方公里(见图1)。

林寨古村内含兴井村、石镇村、下井村三个行政村,其中以兴井村为核心村(见图2)。古村以客家特色建筑四角楼闻名,内有40余幢古建筑,并于2008年被认定为首批广东省古村落之一。2015年林寨镇竞得省级新农村示范片创建资格后,大力整合旅游资源,推进生态农业与旅游产业的融合发展,朝着国家4A级风景名胜区的目标迈进。

3林寨古村多主体治理结构分析与研究

3.1多主体治理结构

乡镇治理是一个复杂的过程,既有政府自上而下的统治,又有村民的民主自治,既有国家公共权威的介入,又有民间组织的参与[14]。在旅游开发的背景下,林寨古村的治理主体相较于一般乡镇更多元,乡镇政府介入乡村的程度大,且各主体之间表现出更强的合作关系。

在林寨古村旅游开发建设过程中涉及到治理主体的社会网络,镇政府上联国家政权,下接村民自治组织的基层政府,同时承担衔接行政管理和村民自治的功能,是各方利益的博弈中心,是协调各治理主体的关键角色(见图3)。

治理的输出主要是制度结构和行为主体在治理过程中共同形成的政治秩序和社会规则[8]。上述治理主体中,县一级政府、镇政府和村委会是传统一元治理体系下的治理主体,属于正式制度的运行范畴;而旅游开发公司、外资企业、乡贤能人和普通村民则是非传统一元治理体系下的治理主体,属于非正式制度的运行范畴。治理过程实际上是以政府所代表的正式制度和市场、社会所代表的非正式制度互相博弈、合作的过程。

由于社会网络中涉及的群体较多,下文将林寨古村旅游开发过程中的正式制度治理社会网络和非正式制度治理社会网络分开讨论,以明晰各治理主体在治理过程中充当的角色及影响。

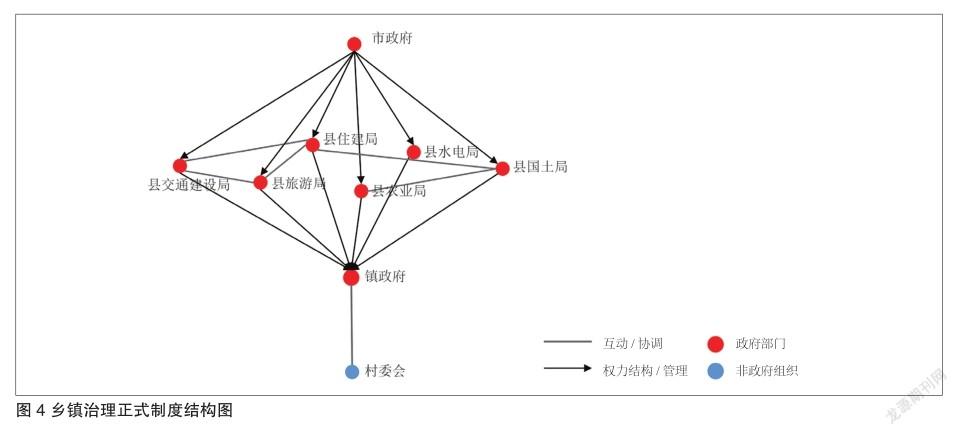

3.2 正式制度治理结构

我国乡镇治理中的正式制度主要以行政管理网络为主。1949年后,我国不仅实现了国家政权性质的变化,还实现了现代国家官僚组织体系的更迭。20世纪80年代后,伴随着国家直接经济控制范围的缩小,国家机构逐渐延伸到新的社会经济空间[15]。

在林寨古村的旅游开发过程中,由于涉及到的资金多、利益主体复杂,以正式制度为核心的治理结构需要保证开发活动中各方利益得到保障、开发活动合法有序地开展。林寨古村的正式制度中最核心的治理主体镇政府,直接承担了开发管理和工程实施工作,成为各类矛盾爆发的集中点,并和上级政府及村委会共同构成了林寨古村的正式制度治理网络(见图4)。

3.2.1 开发的主导力量:县镇政府

资金的来源直接影响了旅游开发过程中治理主体的话语权。在旅游业起步的地区,政府承担着市场开拓者的角色,需要加大旅游业的投入,安排旅游开发专项资金以保证旅游项目的顺利进行[16]。

在林寨古村旅游开发过程中,中央、省级和市级政府部门便通过财政拨款支持起了大部分开发资金,林寨古村核心村兴井村从2013年开始进行的三次大规模规划建设及2015年开始的省级农村示范片建设的资金大多来自政府部门,因其正处于保护性开发阶段,企业门槛高,市场化程度低,旅游开发表现出很强的政府主导性。

实际的开发工作是由县级政府部门和镇政府配合完成的,其中县级政府部门主要起组织规划编制、具体指导乡镇建设和旅游开发的作用。县国土局、住建局、旅游局与旅游开发密切相关,而农业局、水电局和交通建設局负责县镇配套设施和产业的建设。镇政府则是负责具体落实细节工作,包括指导旅游开发公司和施工队的工作、引进外来资本、与村民协商等。

在这种政府强主导的开发模式下,虽然通过权力的集中有效保护了历史文化资源、快速推动了旅游区基础设施的建设,但其所编制的规划皆以指导资金使用为重点,而缺乏对旅游开发整体性的考虑,极低的市场化导致了现阶段旅游区活力不足、功能单一的问题。

3.2.2 弱化的自治组织:村委会

《中华人民共和国村民委员会组织法》规定,“乡、民族乡、镇的人民政府对村民委员会的工作给予指导、支持和帮助,但是不得干预依法属于村民自治范围内的事项。村民委员会协助乡、民族乡、镇的人民政府开展工作。”

林寨古村旅游开发的过程中,村委会的主要工作是帮助镇政府完成土地、房屋的征收,而在反映村民利益诉求的方面表现淡薄。以兴井村为例,其村委会平日只有一人值班,而村主任在县城居住,鲜在村中露面。可见,村委会未能构筑起鼓励村民参与乡村事务管理的平台,其村民自治职能被削弱,而呈现出行政化的特点。

这导致林寨古村范围内的村委会在依法掌握公共资源的基础上仍然表现出服从镇政府的“领导”的状况,虽然因此提高了效率,但镇政府却难以收到来自民众的意见和反馈。村委会工作人员与村民之间的联系不强,使得其作为治理主体中的重要力量表现弱势,难以作为反映村民诉求的强有力的主体存在。

3.2.3 土地资本下的重要力量:村民

利益相关是村民自治的重要动力机制之一,在土地产权方面,村落内部往往可以形成高度一致的利益连带关系,村民也因此拥有更高的积极性[17]。林寨古村旅游开发的过程涉及到大量征地、拆迁和租赁问题, 基于土地资本,村民拥有了更大的话语权,特别是涉及到拆迁和租赁问题的村民拥有了不通过村委会而直接与旅游开发公司及镇政府对话的渠道。可见,在土地公有制下,村民作为旅游开发的利益直接相关方,其诉求是必须重视的,若是加以利用,村民能够成为引导发展的重要力量。但与我国大部分乡镇地区一样,林寨古村内的村民权利意识淡薄,基本呈现出被动的状态。

3.3 非正式制度治理结构

道格拉斯·C·诺思在《经济史中的结构与变迁》中指出“正式制度也只是决定行为选择的总体约束的一小部分,人们行为选择的大部分行为空间是由非正式制度来约束的[18]。”乡镇治理的真正逻辑正是由道德基础与人伦关系维系着社会正常运转和稳定[13]。非正式制度生态塑造了乡镇公共权力的运作关系,也决定了乡镇治理的实际效果[19]。

林寨古村旅游开发的过程虽以正式制度为主导,但非正式制度仍然具有很大的运行空间。在正式制度的限制之下,非正式制度虽不能完全自由地行使其权力,但也填补了正式制度的许多空白之处。在治理过程中,正式制度的有效运行甚至需要依靠非正式制度去实现(见图5)。

3.3.1政府与市场的纽带:旅游开发公司

正式制度是相对刚性的、对社会变化灵敏度低的,为与灵活的市场更好地对接,往往需要相对非正式的社会制度结构充当其纽带,而这往往会成为新制度安排的来源[8]。林寨古村旅游开发中旅游开发公司及其前身旅游开发管理委员会的成立便是典型的例子。

旅游开发管理委员会成立于一期项目实施期间,在解决旅游开发过程中的利益分配及后期安置等问题时缓和了正式制度中过于强硬的手段。后期由管委会转变而来的旅游开发公司作为国资企业,工作模式与人员基本未变,重大决策仍由政府干涉,但人员和资金的管理与政府内部管理分离,更为规范。旅游开发公司收到镇政府划拨的专项资金后,通过招标引入相关工程单位。资金链更透明,落地实施过程更快捷。目前已有一家大型港资企业进驻林寨古村,改四角碉楼为酒店,其余业态尚未完全开发。

这种政府为主导、企业为辅助的政企合一模式保证了与市场的密切联系,有效推动了开发进程,吸纳相关人才,为后续开发打下良好基础。

3.3.2 古村建设的关键力量:能人治理

党的十一届三中全会以来,随着农村经济改革和社会发展,一批懂经营、善管理,具有超凡能力且卓有成效的人士——农村经济能人迅速崛起,并随着农村民主政治特别是村民自治制度的发展而逐渐进入乡村公共政治领域,成为村庄领袖人物,在村庄政治运作中居主导或支配地位,从而在中国农村形成了独特的能人治理型村治模式[19]。

2008至2011年,时任市委书记的陈志干先生为古村旅游规划项目招商引资,及时地维护修缮四角楼,一期旅游规划项目从而顺利实施。卸任后,他又借助原先的职务资源为林寨宣传,贡献良多。2011年,林寨一期工程被推向市场,陈仰天和陈国辉等能人加入旅游开发公司。陈国辉作为公司总经理,因有镇政府公职在身,主要负责和上级政府部门沟通。陈仰天作为副总经理,更注重于对外宣传、扩大林寨古村的影響力。

平行开展的新农村建设方面,镇政府为加强与村民的沟通,成立由村干部、乡绅及村中其余有威望的人组成的村民理事会。在涉及到征地修路等问题时,多半是由村民向镇政府反映后理事会出面调解。

由于林寨中投身旅游开发活动的能人多半具有公职背景,熟知政府相关部门规定,故而林寨的能人治理显现出极强的正式制度特征,保证了开发过程中政府的主导地位。从非正式制度方面的优势来说,能人们在村中威信力高,并且具有较强能力及雄厚的人脉来开展林寨建设工作,弥补了正式制度不可控制的部分。

3.3.3 非正式制度的弊端:混乱的租赁现象

非正式制度能够帮助推进治理效率的同时其局限性是显而易见的,它与现代治理机制格格不入,有悖法治、有悖公平、有悖竞争[20]。

林寨古村旅游开发过程中,租赁合同的制订和签署上存在诸多不严谨的情况,例如提前搬离的部分居民未签署合同,已签署的合同未完全履行等等。

由于租赁行为涉及到大量资金问题,处于正式制度运行范围内的村委会将部分职能让渡给了旅游开发公司一方。房屋租赁过程中出现的矛盾多由旅游开发公司直接与村民沟通处理,只有村民到村委会上访出现难以调和的矛盾时才由镇政府出面进行调解。尽管这种形式提高了利益双方的沟通效率,但侵害村民利益的行为依旧频频发生。

不规范的租赁现象表露了以人情、关系、权势为主导的非正式制度背后的缺陷,非正式的口头承诺和强硬的执行手段在正式制度落实的过程中大行其道,可见,当非正式制度侵入到正式制度的运行界域时,处于信息链较底端的村民的利益会被侵害。

4结论与展望

4.1正式制度—非正式制度耦合关系

乡镇治理体系本质上是一个基于单向管理和双向互动的治理结构,趋向于互相治理、合作协商和自主发展的主体多样化的治理过程[21]。当涉及到更多的外部介入力量、更复杂的利益主体时,正式制度与非正式制度的运行界域发生冲突的同时,也不断融合。林寨古村旅游开发的过程中,笔者发现在资金、治理主体和村民自治三个方面正式制度与非正式制度的耦合关系比较突出。

(1)资金

财政资金保证了正式制度内的各级政府的核心地位,使在利益主体复杂的情况下正式制度仍然能够拥有绝对的主导权,而旅游开发公司的成立帮助资金与市场顺畅地对接,非正式制度弥补了正式制度灵活性低的问题,共同促进旅游开发资金的良性运转。

(2)治理主体

新时代的乡贤能人不仅在乡村社会具有号召力,部分还在政府部门担任职务。因此,他们既能够帮助政府部门推动政策的实施,又能够代表村民强有力地向政府部门反映其意愿。正式制度和非正式制度在体制内的乡贤能人身上实现了良好的互动。

(3)村民自治

在正式制度中,村民的需求和愿望是易被操纵和代表的,正式制度中行政化的村委会和处于体制内的乡贤能人未必能够帮助村民争取到更高的权益,但一旦涉及到土地的问题,村民作为重要的利益相关主体又是不可忽视的。这时,体制外的具有公信力和发言权的乡贤组织应运而生,正式制度中受挫的村民自治在非正式制度的帮助下得到了加强。

4.2 展望

基于对林寨古村的多主体治理机制的分析,笔者认为至少有三个方面是未来乡镇治理模式值得重视的发展方向。

(1)充分吸纳非正式制度的优点,积极进行制度更新

由于乡镇政府具有责任大权力小的特点,在市场和社会力量较弱的情况下,表面上治理过程的冲突较少,但潜在矛盾很多。特别是以行政管理为主导的正式制度灵活性较低,为适应社会的快速变化,乡镇政府在保证其核心地位的同时,需要充分重视市场和社会力量、吸纳非正式制度的优点,进行制度创新,保证二者良好积极的互动关系。

(2)增强法治意识,使利益表达体系制度化

村民提高公民意识的同时,乡镇政府也需要建立起制度化的利益表达体系,使各治理主体拥有规范的表达渠道,明确权力范围,从而避免因非正式制度侵犯到正式制度的运行界域,导致普通村民权益受损的状况出现。

(3)从正式制度层面上建立村委会与其他自治性质组织的联系

在村委会行政化特征强而自治职能弱的情况下,应当给予村委会以外的村民自治组织充分关注,在二者之间建立具有指导性的制度规则的同时保障其组织的灵活性,通过提高村委会收集意见的效率来增强村委会的自治职能,从而使乡镇政府能够高效获取实时反馈。

5 结语

通过对林寨古村的研究,笔者发现当代乡镇治理涉及到的治理主体中,既有在正式制度范围内发挥作用的政府部门和村委会,也有在非正式制度范围内发挥作用的市场和社会的力量。林寨古村的乡镇治理过程体现了在多主体治理中,正式制度对非正式制度的运行予以一定引导,非正式制度对正式制度起支持补充作用的良好互动关系,二者共同推动乡镇的建设与发展。

参考文献:

[1] 汪乾.基层治理体系现代化研究[D].昆明:云南大学,2015.

[2] 张富良.完善村民自治中党“政”关系的新思考[J].重庆社会科学,2003(6):13-16.

[3] 申莉.乡镇行政管理与村民自治的衔接机制研究[D].西安:西北大学,2011.

[4] 贺雪峰,董磊明.中国乡村治理:结构与类型[J].经济社会体制比较,2005(3):15,42-50.

[5] 戴帅,陆化普,程颖.上下结合的乡村规划模式研究[J].规划师,2010,26(1):16-20.

[6] 殷民娥.多元与协同:构建新型乡村治理主体关系的路径选择[J].江淮论坛,2016(6):46-50.

[7] 潜莎娅,黄杉,华晨.基于多元主体参与的美丽乡村更新模式研究——以浙江省乐清市下山头村为例[J].城市规划,2016,40(4):85-92.

[8] 崔万田,周晔馨.正式制度与非正式制度的关系探析[J].教学与研究,2006(8):42-48.

[9] 马克斯·韦伯.经济与社会:上卷[M].北京:商务印书馆,1997.

[10] 胡晓霞,陈彤.儒家文化与中国农村基层治理[J].新疆社会科学,2008(1):15-20.

[11] Melanie Manion.Democracy,Community,Trust:The Impact of Elections in Rural China[J].Comparative Political Studies,2006,39(3):301-324.

[12]何小青,江美塘.“正式权力”与“非正式权力”——对政治权力的一项基础性研究[J].学术论坛,2001(5):37-40.

[13]桑玉成,孫琳.论政治运行中的人伦关系与道德基础[J].南京师大学报(社会科学版),2012(3):5-11.

[14]黄颖娜.城镇化进程中农村基层治理体系的重构——基于多元利益主体生成的视角[J].辽宁教育行政学院学报,2017,34(4):4-8.

[15]黄冬娅.多管齐下的治理策略:国家建设与基层治理变迁的历史图景[J].公共行政评论,2010,3(4):111-140.

[16]刘法建.政府在乡镇旅游开发中的角色分析[J].资源开发与市场,2008(9):812-814.

[17]贺海波.村民自治的社会动力机制与自治单元——以湖北秭归双层村民自治为例[J].华中农业大学学报(社会科学版),2018(6):110-117,162-163.

[18]道格拉斯·C·诺思.经济史中的结构与变迁[M].陈郁,罗华平,等,译.上海:上海人民出版社,1994:49.

[19]杨嵘均.论正式制度与非正式制度在乡村治理中的互动关系[J].江海学刊,2014(1):130-137.

[20]张宗鑫. 关系网络型治理中乡村发展可持续性探讨[D].武汉:华中师范大学,2015.

[21]高文静.农村社区治理中的多元主体协同共治研究[D].合肥:安徽大学,2017.