图像化与反图像化,中国当代“新绘画”的话语纠葛

魏一帆

2018年9月,由何桂彦、尹丹联合策划的“新绘画的面向与趣味”展览,在四川美术学院之空间开幕,同时举行了针对中国当代“新绘画”的研讨会。由此,作为一种创作现象与理论话语的“新绘画”重新进入人们的视野。就像“绘画”早已不是新的藝术创作媒介,“新绘画”也并非新的学术命题。并且,作为一种针对中国当代绘画创作倾向的描述,“新”本身并不具备精确指向性的概念。由此,近年来的讨论中对“新绘画”认知与界定并不一致。总体来看,“图像化”与“反图像化”(或者说强调绘画性、书写性、手工性等)的纠葛是关于“新绘画”的讨论中具有争论性的部分之一。

早在2007年前后,随着一系列标榜“新绘画”的当代绘画展览的推出,关于“新绘画”的讨论也随之展开。但是需要注意的是:即便在几乎相邻的几年中,“新绘画”这一指称在不同的策展思路抑或讨论文章中,其实质所指的绘画形态与面貌并不相同,甚至处于对立面。归结既有的讨论文章,主要包含三种不同的观点。

1.“新绘画”是“图像化”的绘画。

持这一观点的讨论者往往将“新绘画”作为新潮美术的对立面来看待。继新潮美术开端至20世纪80年代末,随着“生命流绘画”的暂时蛰伏以及“消除人文热情”口号的出现,逐渐消解掉80年代以来艺术界热衷的直接性、生命体验,以及人文主义与理想主义目标。进而,90年代的艺术家在创作中转入自嘲与放弃的态度,绘画成为中国观念艺术分支。由于对观念的注重与强调,绘画性被中国当代艺术家们暂时搁置,甚至绘画本身也只被视为观念的承载媒介。同时,以里希特为代表的欧美影像绘画被介绍到国内,使得中国当代艺术家“对绘画对象的选择”转变至“对图像的选择”。“一个新的现象变得越来越明显,在这个时期,艺术家开始有意无意地使用现成图像以及照片资源,并在自己的作品中流露出挪用、改造或者添加的痕迹。”[1]正是基于这样的理路,吕澎在其文章中列了长长的一串从事“新绘画”创作的艺术家名单,主要涵盖60、70年代出生的一批艺术家[2]。事实上,便是将“新生代”、“玩世现实主义”、“政治波普”乃至“艳俗艺术”全部归于“新绘画”之中。除此之外,朱其在2006年策划的展览“自我造局:2005·中国当代绘画展”及其策划的其他一系列“70后”绘画展,均对当代绘画的“图像化”多有强调。

2.“新绘画”是“反图像化”的绘画。

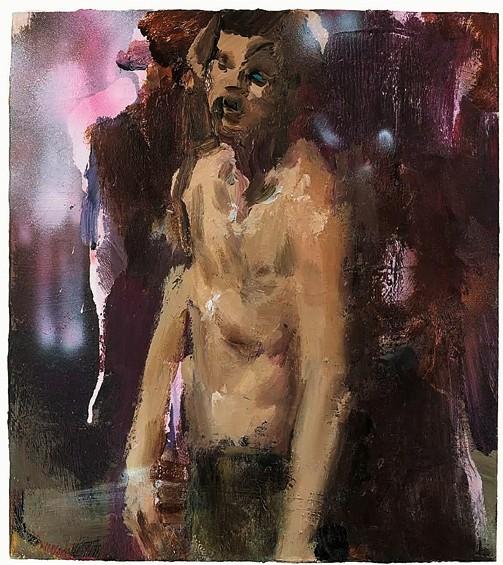

2007年12月,由漆澜、徐可策划的“超越图像——中国新绘画学术提名展”在上海美术馆举办。展览文章中强调:“我们在此提出的‘新绘画’,特指‘八五新潮’以来,在架上绘画领域集中呈现了‘反图像化’的书写性格,注重于动态表现和敏感传达的艺术案例。”[3]漆澜在此试图将“新绘画”从“图像化”的绘画潮流中剥离开,并且对吕澎所言的“图像化”的观念绘画的“观念性”进行质疑。同样将新潮美术作为“新绘画”的话语基础,漆澜认为中国当代的“观念绘画”实际上并非是作为“艺术方法的方法”,而是一种解释当代绘画现实关照性的策略,用以归纳各种实验性艺术来对抗主流美学的命名方式。“事实上,中国‘观念艺术’属于外源性文化命题,它是作为对抗主流美学趣味的策略而移植到中国的历史语境中来的……在这种艺术与政治的双重语境之中,艺术风格的更新基本上是从社会问题入手而不会单纯地出于形式发展之需要,一旦接触到推崇‘观念’意义的观念艺术,必定倾向于现实问题的阐释方法,而不会单纯地把它当作纯粹的‘艺术方法的方法’。”[4]那么,既然作为“图像化”绘画本质的“观念化”是一种策略话语而非中国当代绘画艺术的自为性发展,什么样的当代绘画才能真正接续本土绘画的脉络?漆澜在此给出的答案是具备书写性的“绘画性”绘画,即一种“反图像化”的“新绘画”。

3.“新绘画”是一种兼具“绘画性”的“图像化”表达方式。

除了将“绘画性”与“图像化”置于一种对立性话语的讨论方式,还有论者认为“新绘画”的特征是兼具“绘画性”的“图像化”表达方式。因为作为一种人工创作(生产)方式,创作者在绘画过程中必然会留下个人的痕迹与气质(即便是在对图像的复制过程中);而且,60后、70后画家必定浸染于当下的“读图时代”,“图像思维”是无法避免的认知方式,不能将“绘画性”与“图像化”简单地归于两种缺乏沟通与互动的话语。如贺万里认为:“新绘画美学的重要一点在于它对传统绘画的绘画性文脉的承接与对图像时代的敏感认同。”[5]确如贺万里所言,图像时代下又有谁能否定图像资源对自身认知与表达方式的浸染?并且仔细辨认就会发现,在当时不同的批评话语甚至具有对立性命题的展览中,往往会出现同一批艺术家的身影。换句话说,中国当代绘画创作者的创作实践并不能简单地以对立性话语一概而论。需要特别指出的是:或许基于批评家的敏感性与艺术史家的历史意识,吕澎在时隔5年后新发表的关于“新绘画”的文章中,将“观念性”与“绘画性”相结合的绘画创作同样涵盖进“新绘画”的范畴中[6]。

现在来看,“图像化”与“反图像化”的话语纠葛,其出现的原因,一方面是源于当时的批评家处于相对“近距离”的历史境况下所作出的判断。作为一种批评话语,阐释者与创作者同样面临知识储备与认知系统的差异,就像50后艺术家与70后艺术家历史包袱的不同,阐释者同样会对中国当代绘画历程有差异化认知。另一方面,我们或许应该倾向于认为这是中国当代艺术创作者与阐释者在认知上否定之否定的“正反合”过程。无论是“图像化”、“反图像化”,抑或对二者的调和,不同观点在相互的商榷中,实际上得以不断深入与拓展了对中国当代“新绘画”的认知。因为准确来讲,“图像化”、“反图像化”以及“二者兼具的表达方式”,三种不同的认知并非是对中国当代绘画发展历程的阶段性划分。不同认知的出现,实质上体现的是对此前一个历史时期的中国当代绘画审美体系、价值体系的不同判断。

正如何桂彥在“新绘画的面向与趣味”展览前言中所指出的那样,“当代绘画孕育了‘新绘画’,但‘新绘画’又需要对当代绘画及其系统保持同步的批判”,这不啻是一种概括而准确的总结。就像西方艺术史上曾出现的“新印象派”、“新现实主义”、“新前卫”等创作流派,“新”是作为“旧”的一种对立面出现,“新”中包含着“旧”。或如尹丹在研讨会上指出的“新绘画”之“新”其实意味着“非主流”,是一种潜在的前卫姿态。与此同时,“新绘画”所指称的60后、70后一代的艺术家,如“新绘画的面向与趣味”展览参展艺术家段建宇、方少华、王兴伟、王音、韦嘉、杨茂源等,作为中国当代艺术领域的中坚力量,他们所要面对的也不仅仅是一个相对宏大的中国当代艺术发展情境,还有主体经验的积累与演变,以及像沙鑫在研讨会中所言的“公私场域”的转变、王志亮指出的个人“趣味与反趣味”的拉扯等。这些不同面向的考量,均可以成为当下针对“新绘画”思考与阐释的新路径。

由此可以肯定的是:除了“图像化”与“反图像化”这一视角,“新绘画”的面向一定是更加多元而难以界定的。那么在当下需要追问的是:“新绘画”是否是一种推进性、拓展性以及建设性的存在?需要坚持的是:“新绘画”在流变中所具备的自我批判的创作观、艺术观与文化观,不能仅仅将其视为某种具体的语言、形态风格的延续。需要警惕的是:将“新绘画”简单地理解为某种追求时兴而实则空洞无物的图像生产潮流,在创作实践中失却颠覆既有审美体制的扬弃性尝试。

注释:

[1]吕澎.“新绘画”的历史与语言流变[J].文艺研究,2012(04):109-120.

[2]吕澎.新绘画的历史上下文[J].艺术当代,2007,6(5):16-18.

[3]漆澜.超越图像的中国新绘画(节选).艺术当代,2008,(1);20-31.

[4]同上。

[5]贺万里.超越图像的新绘画[J].艺术当代,2007,6(5):19-22.

[6]详见“四、最新的倾向”,吕澎.“新绘画”的历史与语言流变[J].文艺研究,2012(04):109-120.