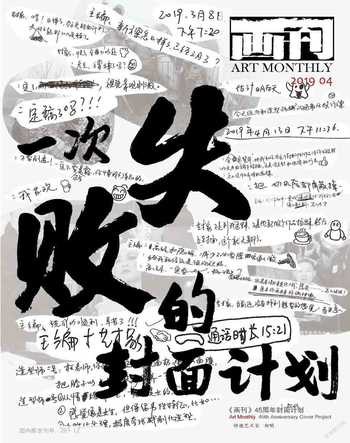

行走于“考古现场”

翟一涛

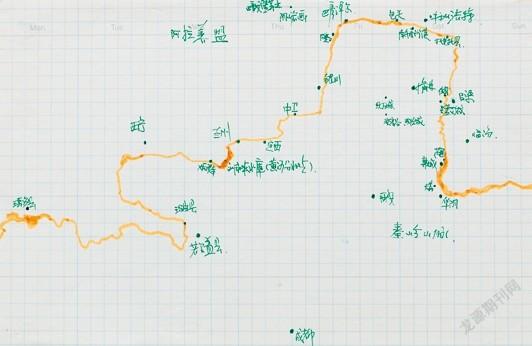

2018年暑假我与崔付利和孙大为两位好友一起组成三人团队,从成都到陕西华阴,沿黄河途经山西、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、四川,行驶7000多公里进行古迹遗址考察。这次考察与我今年3月29日的“行动考古”个展有关,此次展览主要展出考察过程中现场创作和带回的部分水彩手稿、综合材料、拓印、行为及影像作品。从开始策划到展览完成,将近一年多时间,这也是我离开工作室到历史现场想要寻找的东西。现场创作的激情来自最初的原始触动,我试图通过行走方式探索从架上绘画语言到考古介入历史现场的尝试,拓展艺术语言在时间、空间维度上的新思考。我将这次考察定义为一次艺术实验项目,主要是面对目前的创作困境,集中梳理一下自己的创作脉络和思考方向。

我出生在陕西渭北平原,记得小时候,古陶罐残片散落田间,随处可见,我经常顺手捡回家修复完整,并临摹上面的图画,这应该是我美术的基础启蒙范本。那些顺手拾得的古陶片,长期下来也积累了许多,它们一直伴随着我,培养了我对考古长久的兴趣。从2008年开始,我经常在假期往返于成都和西安之间,每年都会选择一个月在陕西的古迹遗址考察,这样持续下来,积累了很多手稿和素材。

我在美院接受的是西方写实系统的造型训练,之前也曾画过一段时间的写实性作品,但真正使我打开观念的是后来转入了综合材料和抽象表现绘画的尝试。 2013-2015年间,《遗失的文明》系列作品是我这段时期通过抽象绘画语言表达对历史古迹的感受的尝试,自由的书写和不同材料的质感似乎让我找到了内心最初的冲动。也正是在这个时候,我萌生了将现场“考古”和我的创作结合的想法。我希望创作更加自由,在架上艺术之外寻找媒介和主题的新可能。这也是我“行动考古”展览想呈现出来的。

准备开始筹划此次艺术项目展览的时候,我邀请批评家蓝庆伟作为策展人,一个主要原因是他对我之前的创作非常了解。经过几次碰面以后,我们最初确定了展览方案。为了更好地呈现出来,我们提前召集了一些朋友开了研讨会。和以往研讨会形式的不同在于:大家要提出批评意见,针对作品问题直言不讳。这次研讨会对我触动非常大,创作中遇到的问题一下子全部暴露出来。那段时间经常半夜醒来,整理自己的思路,突然间意识到以前习惯性的思维模式在这时不断被打破和颠覆,从美院读书至今所接受的学院教育系统似乎无法解读。而面对今天的艺术,更重要的是艺术家在当下社会现场结合自身的文化系统提出问题,通过艺术语言不断转化的过程。

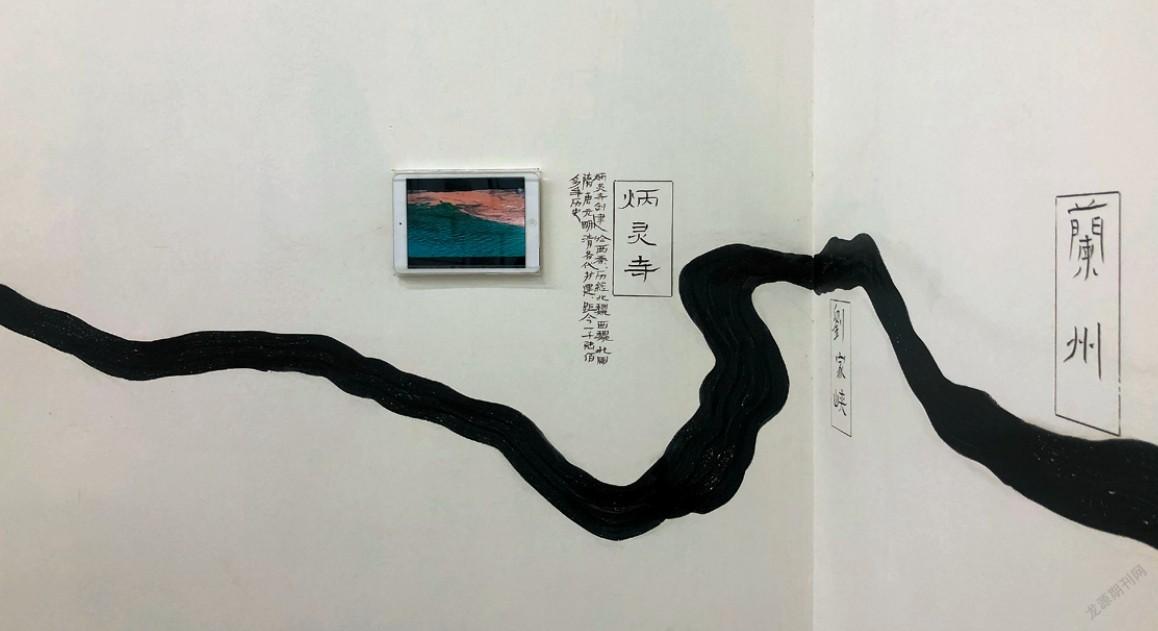

经过与策展人反复沟通,最终确定了展览布展方案,分为五部分:第一部分以考察出行语境为主,直接在墙上描绘了黄河中上游部分考古地图,标注了古迹遗址及历史文献,其中把沿途记录下来的30多幅水彩手稿与个人自述结合在一起,用三个影像视频与平面地图在空间上形成更立体的线索。

第二部分的《沿河而行》是贯穿整个出行项目的一件行为影像作品,我将传统金石传拓的方法直接转化成用手直接拍打土布拓印黄河河滩的痕迹,手代替了拓包,布代替了宣纸,10米长的土布在黄河中上游四个不同地貌(陕西吴堡、内蒙古库布齐、巴音戈壁苏木、四川诺尔盖),河滩、沙漠、古长城、河岸,用手拍打拓印。在行走过程中,我的状态也在不断发生变化。从最初平面、图像思维意识慢慢转变成更为开阔的立体空间意识。四组影像在行为语言探索的过程中,第一个地方我被图像所吸引,既有的经验让我兴奋,沙漠中呈现出来“瞬间消失”的状态,古长城上对“空”的表达,最后一段在黄河源头即将垮塌的岸边,感受到生命的脆弱。痕迹在不同地域稍纵即逝,从无到有,從有到无,完成了从视觉图像到行为本身的转化过程,现场偶然性的拓印行为在瞬间成为有生命意义的体验。

第三部分将《二十四块兽骨》拓片与残骨强调博物馆的展示方式,用暖光源营造仪式感,让观众能够感受到这些遗骸在时间的轮回中逐渐消失的过程。在沙漠的一处古遗址上,我的笔记本记录下来几行字:“行走的过程,逐渐成为我创作的实验场,远处清晰可见身上涂抹紫红色标记的羊群穿行在沙漠中,那些裸露在外的残骨似乎在诉说些什么,有些已经消失,有些正在消失。”我将收集的兽骨带回工作室,在成都文物考古研究所进行鉴定,其中一根残骨用树脂进行修复,阐述现代材料与残骨在历史时间维度上的对照,残骨拓本成为这些生命记忆的见证者。

第四部分《迹-物》作品用现场制作的古树拓片装裱在水纹铝板上,墨迹与水纹造型结合,悬挂在展厅当中,呈现自然的状态,以及原始痕迹转化为新生命物的过程。这些拓片由不同墨痕、抽象形态组成,老树干已经死亡,新树干还在生长,这不正是生命的生死轮回吗?拓痕则真实记录了这个过程,它直接获取物象本身。

第五部分将《消失的记忆》系列六张组合布置在一起,在尝试不同媒介之后,再回到架上材料语言,传达一种“去作品化”的观看方式,将行走记忆中的水迹、墨迹、沙迹、石迹、足迹呈现出来,形成出行中记忆瞬间的视觉图像。

通过此次展览,我总结出三个关键词“行”、“观”、“拓”,它们贯穿整个行动考古的艺术探索。“行”,自然空间中,身体介入现场的意义; “观”,改变习惯性观看方式,寻找新的视角;“拓”,物存在的遗骸,从遗迹到生命轮回的体悟。在行、观、拓的过程中去透视历史与当下、人与自然、存在与消失、永恒与瞬间的生命本质问题。

自然现场不同于室内工作室,地理环境、天气变化飘忽不定,对身体是极大的考验。这一路经平原、山区、沙漠、草原、戈壁等不同地域,每一处遇到的古遗址,都会有巨大触动。随着越来越深入的出行,自身也发生了很大的改变,慢慢开始思考人类对自然改造的同时也在破坏自然,空间中渺小个体与存在的关系。我们在现代城市生活中背负了太多的压力,个人生活、工作、创作不断需要调整,快速网络时代造成碎片化的阅读习惯,而工作室面临模式化、经验化的创作,处于压抑状态。行走方式对于我目前艺术创作的问题来说至关重要。首先,它提供了完整的时间和自由空间,到陌生环境中去寻找真正打动我的东西;其次,进入当地历史文化的场域中,获得身体的自由快感。在7000多公里行驶过程中,对现场的感受转化到身体介入行为方式,从理性封闭空间到感性现场。作为一名架上绘画艺术家,“身体介入现场”的尝试成为影响我创作的起点,艺术只有在生活中不断积累过程中去发现、去体悟。布完展览这一刻,我似乎也无法定义作品自身的艺术系统,因为它贯穿我整个体验、认识、思考的过程。对于我而言,这是一次新的尝试;对于今后的艺术创作,我将尽量避免重复,在每个阶段都提出新的问题。