单轨列车空调系统日常维护及常见故障分析处理

冯阳

摘要:随着国内城市化进程的加快,现代都市为缓解日益增加的交通压力,利用城市轨道交通便捷、准时、环保的特性,都不约而同的大力发展城市轨道交通。但是,轨道列车在运营过程中也会因为各种原因导致出现一些故障。这里,以重庆跨座式单轨列车空调系统为例,针对列车空调系统在日常检修維护中发现的故障,总结相应的维护方法,为现场快速处理列车空调系统异常问题提供参考。文章介绍了单轨列车空调系统的结构及工作原理,并详细阐述列车空调系统日常维护事项,结合现场检修经验总结常见故障处理方法。

关键词:单轨;列车空调系统;维护;故障

中图分类号:TU831 文献标识码:A

1.空调系统结构性能及工作原理

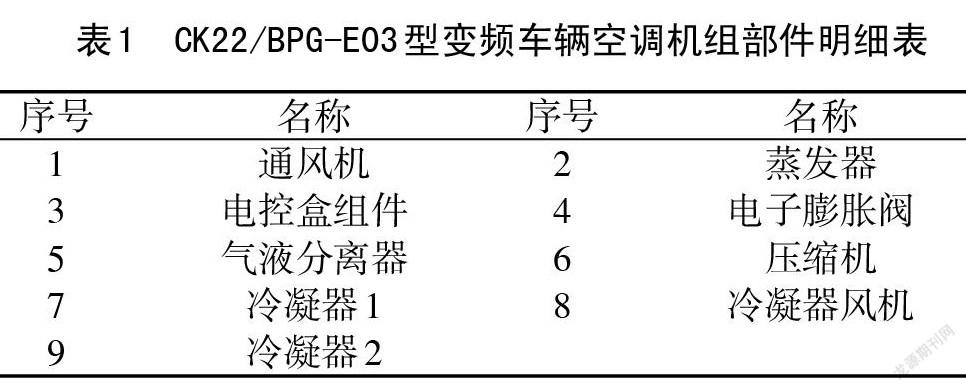

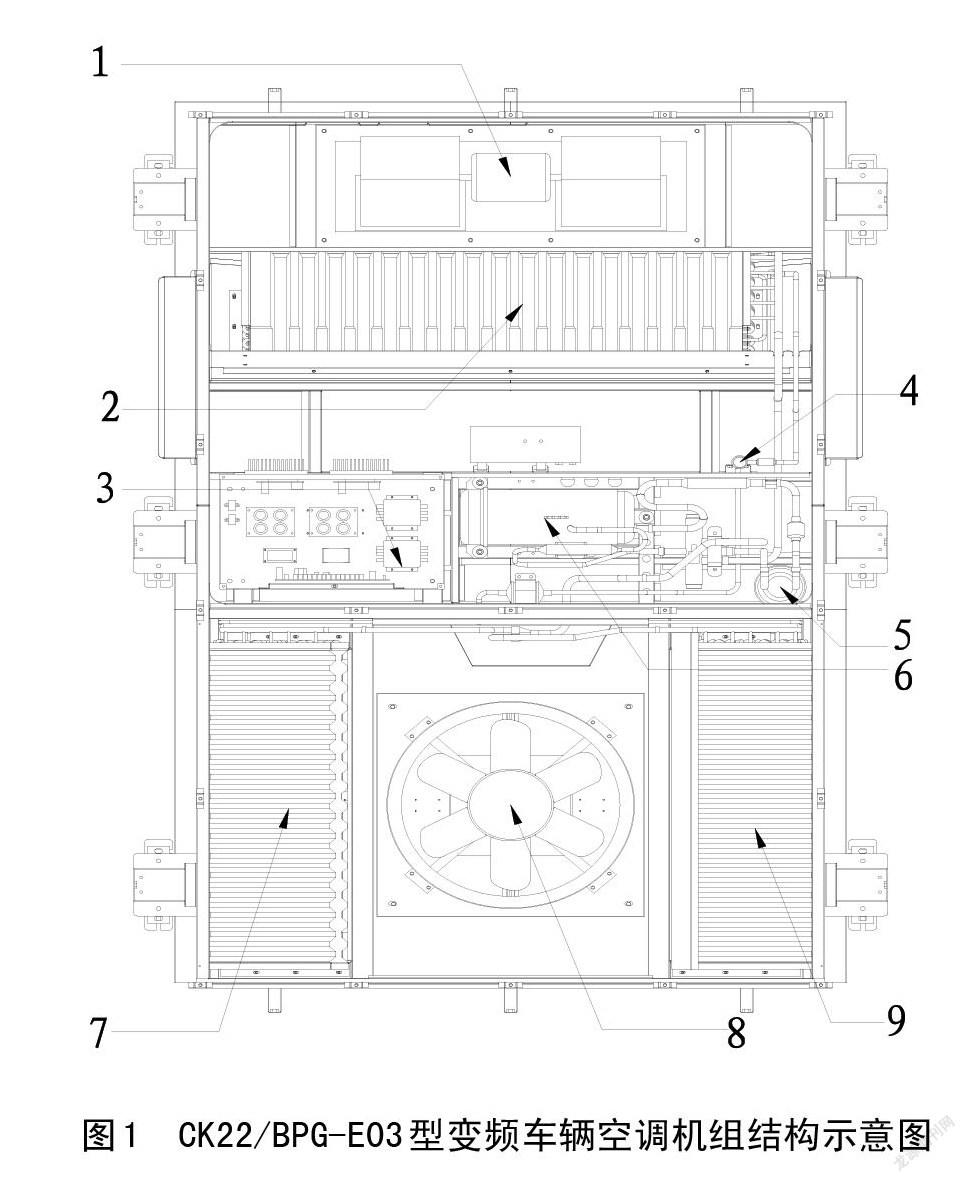

重庆单轨3号线采用CK22/BPG-E03型变频空调机组,该变频空调机组结构为顶置式,出风、回风在底板下部。出风口与主风道相连,回风口与进风口相连,空气由主风道通过出风口进入客室内部。控制系统集成在空调机组内部,采用机电一体化设计。空调机组通过2个连接器与机组输入电源、指令控制信号连接。压缩机为全封闭变频涡旋式,节流元件为电子膨胀阀,采用R407C环保制冷剂。每台机组可进行变频控制,能自动实现通风、制冷、制热。空调机组装有客室内外、蒸发盘管、冷凝盘管、排气等共计5个温度传感器。空调机组的回风前设混和风过滤网;新风通过新风过滤网进入机组内部,不需打开机组的顶盖,就可方便的拆下新风过滤网。新风与回风在蒸发器前混合。空调机组结构如图1所示, 空调机组部件明细如表1所示。

1.1制冷

空调机组的制冷回路由压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、蒸发器、四通阀等组成,通过铜管钎焊形成封闭的制冷系统。在制冷循环中,压缩机将低温低压的气态制冷剂压缩成高温高压的气体通过冷凝器及冷凝风机换热后变成高压液体。高压液体经过电子膨胀阀的节流降压后进入到蒸发器,通过通风机再次与换热器进行换热,蒸发器内的低压液体变为低压气体,被压缩机吸入。压缩机连续工作,达到制冷的效果。

客室内空气从回风口与客室外空气混合后通过蒸发器降温除湿后吹向客室内,在制冷循环中逐步降低车内温度,并由空调机组在22℃~28℃范围内实现自动控制。

1.2制热

制热时制冷剂的流动方向与制冷时相反,蒸发器和冷凝器的作用互换。

压缩机将制冷剂变成高温高压的气体,通过四通阀切换进入蒸发器,由通风机进行换热冷凝,冷空气经过蒸发器加热后吹到客室内,压缩机连续工作,达到制热的效果。

蒸发器中的蒸汽经过冷凝变成高压液体,通过电子膨胀阀节流降压成低温低压的液体,进入冷凝器蒸发。当外界温度较低时,客室外侧冷凝器会产生结霜,结霜会影响空调机组的制热效果,空调会自动判断并进行除霜。

2.空调系统日常检修维护

2.1一般检修项目

2.1.1定期对冷凝器的散热片进行清扫或清洗。

2.1.2定期对蒸发器进行清扫或清洗。

2.1.3定期对排水口进行清扫或清洗。

2.1.4定期对空气过滤网进行清洗和更换。新风过滤网设在保护罩新风入口处,取下过滤网,然后换上干净的备用品,清洗换下的空气过滤网时用水反风向冲洗,再把肥皂水洗净后清水漂洗,晾干备用。

2.1.5客室送风机和室外轴流风机的电机球轴承采用全封闭轴承,可以在不供油的条件下长期运转。当确认球轴承有异音、异味或振动大时,应更换球轴承。拆卸球轴承时,必需使用专用的拆卸工具,不允许用锤子砸或撬轴承,以防止发生轴弯曲等事故。为了使轴承顺利地装配到轴上,必须将结合部清理干净。

2.2定期保养

各部件的保养周期按时间可分为周检、月检、年检。新风过滤网保养周期为每周一次,用肥皂水洗净后清水漂洗,晾干即可。混和风过滤网保养周期为每月一次,保养方法与新风过滤网相同。冷凝器、蒸发器、室外风机、客室风机、配管、排水孔的保养周期为每年一次。保养冷凝器及蒸发器时,需要把压缩空气按运转时的反方向吹入肋片间隙或从脏物附着的一侧用吸尘器进行吸尘,特别脏时,用溶化的中性洗涤剂温水清洗。保养室外风机时,首先除掉室外通风机的铁锈,然后涂防锈漆。在运转时,如发现有异常声音振动,此时需要更换轴承或电机。保养客室风机时,应先清扫风机,特别是附着在叶片内侧的灰需用软毛刷刷洗(不要使叶片变形),在运转时,如发现有异常声音振动,处理方法与室外风机相同。配管在保养时,需对管路进行逐一检查,如果管路上有油迹,应进行补漏修理。最后在检查排水孔时,需确认蒸发器下接水盘排水孔及室外部分排水孔没有灰尘或异物堵塞。

3.常见故障及处理方法

这里针对轨道列车空调系统的故障种类,总结了九个类别故障的维护方法,为快速处理列车空调系统异常问题提供了参考。

3.1不出风

如遇到空调不出风,分两步进行检查,首先应检查通向客室电动通风机的配线,电器连接处是否断线,电路是否接通;配线处螺丝是否拧紧;检查空调控制柜与空调通讯线有无接错或断开,检查线路接通情况及线序情况;空调主板与通风机变频器有无通讯故障,检查电控板及线路接通情况。如第一步没发现问题就要考虑是否为通风机变频器故障或电动机烧损,对变频器进行检测,如损坏则需更换变频器;测出电机绕阻是否平衡或断线、接地,如有则更换电机。

3.2风量小

有六种原因会导致空调风量小:电机反转、空气过滤网堵塞、蒸发器结冰或霜、蒸发器散热片脏、风机叶片积垢、软风道等处泄漏、风机低速运转,只需依次检查风机转向,调换相线,检查过滤网,清除筛眼堵塞物,送风运转化冰或霜,检查及清洗蒸发器散热片和风机叶片,如进行以上操作后风量还小,这时就要查找有无漏点及时修理,对风机变频器进行检测或测量环境温度是否过低。

3.3不制冷

压缩机电机不转和压缩机运转都有可能导致空调不制冷。如果是压缩机电机不转,首先检测电机是否断线、烧毁,检测方法为测定线圈电阻(25度)各线间约:1.34欧,与外壳间为无穷大。其次对高压壓力开关、低压压力开关、温度开关、过欠压继电器、接触器、中间继电器线圈或触头进行检测,检查接通情况、电气件、电源电压是否过高或过低,如电气件损坏则需修理或更换。再次检查配线端子安装螺丝是否松动。最后对压缩机和压缩机变频器进行检查,测量压缩机电机绕阻是否平衡或断线、接地等,检查是否模块故障或接线故障,有问题就修理或更换压缩机或压缩机变频器。如果压缩机电机要运转,则应考虑制冷剂泄漏是否泄漏,检查及处理方法:检查客室吸入和排除空气温度是否相同,蒸发器回气管温度是否过高,压缩机电流是否偏小,修理制冷循环系统,补充制冷剂。

3.4制冷量不足

导致空调制冷量不足的原因有八种,对应的处理方法:(1)过滤器堵塞:检查过滤器,清除筛孔堵塞物。(2)热交换器积满脏物:检查热交换器,清除脏物。(3)蒸发器结冰:检查蒸发器,送风化冰。(4)温度控制器设定温度高:检查温度控制器设定温度,测定运转电流,调整、修理或更换温度控制器。(5)少量制冷剂泄漏:检查客室吸入和排除空气温度是否相同,蒸发器回气管温度是否过高,压缩机电流是否偏小,修理制冷循环系统,补充制冷剂。(6)制冷剂充注过多:少量放出制冷剂。(7)风量不足:见故障3.2“风量小”。(8)压缩机不良:测定运转电流,修理不良循环或更换压缩机。

3.5振动噪音大

空调振动噪音大的原因有三种:通风机电机球轴承异常、通风机不平衡、紧固部位松弛。检查及处理方法:检查紧固部件是否拧紧,轴承异常时需进行分解、修理或更换球轴承,通风机不平衡时需修理或更换通风机。

3.6高压压力开关动作

冷凝风机转和冷凝风机不转都有可能导致高压压力开关动作。如果冷凝风机转,则有五种情况导致高压压力开关动作:室外热交换器脏、制冷剂充注过多、冷凝风机反转、排气管段堵塞、空气或不凝性气体混入系统中。处理方法依次为检查室外热交换器,清除脏物、少量放出制冷剂、检查冷凝风机,修理或更换冷凝风机、检查排气管段,清除堵塞、排除空气或不凝性气体。如果冷凝风机不转,则可能是电机烧毁或电机球轴承损伤, 处理方法:测定线圈电阻是否平衡,修理或更换电机,检查球轴承,更换球轴承。

3.7低压压力开关动作

导致空调低压压力开关动作的原因:制冷剂泄漏。这时需要查找漏点,修理制冷剂循环系统并添加制冷剂。

3.8不暖

导致空调制冷量不足的原因有七种,对应的处理方法:(1)压缩机不运转:查看导通情况,修理或更换压缩机。(2)联接器部断线:查看导通情况,修理。

(3)配线联接部螺丝松动:检查紧固部件是否拧紧。(4)系统是否缺氟:观察管路并检测。(5)客室通风机停转:见故障3.1“不出风”。(6)温度开关不良:检查工作温度,在常温下触点闭合,70±5度触点断开,修理或更换温度开关。

(7)熔断器熔断:调查熔断原因,更换熔断器。

3.9漏水

空调漏水有几种情况,如回风口漏水,一般为排水口堵塞,这时需检查排水口堵,清除堵塞。如是因为空调安装不良导致漏水,则需检查空调安装状态,进行正确安装。还有两种因密封不良导致的空调漏水:车顶或机组底部涂密封胶处渗水和从新风道带水。如车顶或机组底部涂密封胶处渗水,需检查车顶或机组底部,重新涂密封胶。如从新风道带水,需检查风道是否密封,重新涂密封胶。

4.结束语

重庆单轨3号线6编组列车空调系统经过了6年多的安全运营验证,通过统计分析大部分故障均是由以上原因导致。如今列车检修人员均已熟练掌握并运用在日常检修中,故障响应及处理时间大大缩短,保障了列车正线上线率,提升了重庆轨道集团在市民中的形象。

参考文献

[1] 关晓 等,纯电动汽车空调系统简介,《中国科技投资》,2017-11-25

[2] 罗铁军,地铁列车空调常见故障分析与对策,《现代物业·新建设》,2014-04-30

[3] 张庆华,浅谈铁路客车空调故障的分析和处理,《山西建筑》,2007-09-01

[4] 梁开义,地铁车辆空调机组大修探讨,《城市建设理论研究电子版》,2015-10-25

[5] 闫磊 等,变频空调在城轨车辆上的运用,《机车电传动》,2012-03-14

[6] 诸宁冬 等,DF4B型机车加装空调的使用和故障判断处理,《内燃机车》,2008-10-06