在形式与经验之间

杨琼

一.有意味的形式

“在各个不同的艺术作品中,线条、色彩以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系,激起我们审美感情。这种线、色的关系和组合,这些审美的感人的形式,我称之为‘有意味的形式’。”这是英国美学家克莱夫·贝尔于1914年提出的著名的艺术是“有意味的形式”的美学观点。这一观点不仅对唯神祗、《圣经》、贵族、历史人物方可入画的西方理性主义传统艺术是一种反叛,即便是在形式主义艺术的自身领地也是一次巨大的变革。

诚然,贝尔所谓的“有意味的形式”不是空洞的形式,而是“有意味”的形式。这种“意味”说到底就是艺术家的“情绪—感受”在作品中的呈现,但它又是区别于日常情感的情感。贝尔把这种情感看得很神秘,他称之为“物自体”“终极实现”或对上帝的感受。这一思想离西方传统艺术思想越来越远,而对现代艺术的影响却是不可估量的。贝尔的这一艺术思想无疑是受到了东方艺术,以及非洲、美洲等原始艺术的非理性因素的影响,这与19世纪后西方众多人类学家在世界范围内深入考察人类文化的热情不无关系。甚至有人指出,贝尔的“有意味的形式”和“我国传统艺术思想距离较近”(吴甲丰语),即接近于“气韵”“韵味”等一类的概念。

艺术是一种语言符号,确切地说,是人类创造的灌注着艺术家情感的语言符号。美学家苏珊·朗格就把艺术定义为“人类情感的符号形式的创造”。苏珊·朗格指出:情感和符号存在着一种特殊的逻辑关系,它渗透于人类的一切语言和文化符号中;艺术形式作为一种符号系统,能够清晰地表现艺术家的情感,“传递那种虽捉摸不定但又很熟悉的知觉力”。事实上,艺术作品正是它所描绘的对象的精神、性情、生命感引起艺术家的感觉而后情绪化的结果。艺术作品如果只在形似上下功夫,而没有深入把握住对象的精神和性情,不管它在“形式”上怎样的标准、真实,甚至令人惊叹,它也是没有“意味”的死的东西。物有物性,人有人情,万物都有精神和性情,没有生命感的东西何以能引起人们的审美情感?!艺术必然要求变化,有生命感的东西,自然就有了变化。我认为,艺术作品的“生命感”就是贝尔所说的“有意味的形式”中的“意味”。而中国水墨画的笔墨意志恰好体现了“有意味的形式”的美学观。

二.关于人物畫

站在《贵妃出浴图》(封三)前,我发现了一种古老而略带世俗的情感,这种情感和我青少年时代阅读的故事有所区别。我的情绪驱动我去关注的不仅仅是作品中的人儿有多美(她确实很美,这在无意识中增加了作品的感染力),而是由轻盈的线条、含蓄的色彩等关系组成的“有意味的形式”,这种“媚美”的“有意味的形式”甚至引发了我的生命的原始冲动,那已经是挥之不去的被震慑的情绪了。

像这样的题材不好画,因为画的人多了,容易落入俗套。而且作为历史人物,贵妃离我们的时代相去甚远,人们既熟悉又陌生。熟悉的是贵妃形象通过历史故事、民间传说已深深烙在人们的记忆中;陌生的是人物本质性的性格行为、情感心理等特征还待进一步考察。如何让作品在完成之后能够给读者传递某种有用的信息——说到底是娱人、感人——不仅要在形式上下功夫,更要在思想上表现出艺术家的“感受—情绪”倾向来,而不仅仅是为了自娱。像这种历史人物通俗化题材的作品之所以能动人,不正是其“形式”的“有意味”吗?

我读过不少现代画家以“贵妃出浴”为题材的画作,但总嫌含蓄不足,张扬有余;优雅不足,低俗有余。有些作品甚至过于渲染“性”和“色”的成份,把贵妃纯粹当成淫乱女子了。吴振西先生的《贵妃出浴图》在画法上有点戏笔人物的味道,人物面部和手用传统线描画法,而衣带纹理则用概括性的粗笔设色加以表现,似是闲散之时,和墨而作,实是胸有成竹,落笔型成,着墨神现,随意却不轻佻。尽管画面的色彩和调子有些艳俗,尤其是用紫红色描绘的花结,但并没有给人以不快之感,反而形式上的“俗”通过人物含蓄的个性彰显了其在情绪和精神上的“雅”。形式上的“俗”从侧面反映了贵妃扭捏作态的性格特性,而贵妃作为“贵妃”毫无疑义也有其矜持尊贵的气质,所以画面既不能是纯粹风尘女子式的轻浮——太俗,亦不能是纯粹大家闺秀般的庄重——太雅,而应该是二者都有所表现,这一点我认为艺术家处理得恰到好处。

和《贵妃出浴图》的表现手法相似的还有《浣纱图》等,介于“雅”和“俗”之间的含蓄,既不彰显个性,又令读者回味冥想。这样的审美价值取向无疑切合李渔所说的“俗中之雅”的艺术观点。李渔在《闲情偶寄》中这样指出:

予谓传奇无冷热,只怕不合人情。如其离合悲欢,皆为人情所必至,能使人哭,能使人笑,能使人怒发冲冠,能使人惊魂欲绝,即使鼓板不动,场上寂然,而观者叫绝之声,反能震天动地。是以人口代鼓乐,赞叹为战争,较之满场杀伐,钲鼓雷鸣,而人心不动,反欲掩耳避喧者为何如?岂非冷中之热,胜于热中之冷;俗中之雅,逊于雅中之俗乎哉?(《演习部·济冷热》)

尽管李渔在这里论述的是戏剧,但作为一种文艺思想,其对绘画审美的价值取向一样适用。“俗”是外在的、具体的形式,“雅”是内在的、抽象的精神。关于这一点,李渔继续阐述他的观点:“科诨之妙,在于近俗,而所忌者,又在于太俗。不俗则类腐儒之谈,太俗即非文人之笔。”(《词曲部·忌恶俗》)可见,雅和俗并非水火不容,而是一对矛盾体。在特定的历史文化语境下,如何善于从俗中发现雅,或从雅中发现俗,而不陷入为俗而俗、为雅而雅的教科书式的呆板中,正是考察艺术家是否具有优秀的辨析能力和审美能力的重要手段。

艺术家是如何把握这种对人物的情绪反应的,也就是说他如何在感觉和反思中酝酿情绪,并把它纳入一种可意识、可传递的绘画语言,从而表达出来?从本质上讲,艺术创作的过程就是艺术家个体自我的生命形式的实现过程。中国画是借助笔墨在纸上留下艺术家生命轨迹的艺术,其“生命形式”主要体现在艺术作品不仅是对对象的一种描述,更要求彰显艺术家的“心”“志”“情”“性”等价值范畴,这也是对中国古典文艺思想“诗缘情”“诗言志”的继承和发展。

在中国书画艺术中,笔墨之性情,皆以艺术家之性情为本。所以在中国画的创作过程中,不仅要“观物”,同时要“观我”。“观物”是为了知物,也就是我们常说的“格物”;“观我”是以我为经验物的自我意识的经验,以在人性和物性的对话中获得相互敞开和共存,这是中国人的审美观,亦是宇宙观。作画过程就是艺术家将对外界事物的感觉化为内心情感,并将此情感外化为符号表达的过程,也即“自然物象的情感化,人的情绪的客观化”过程。艺术家通过“客观—主观—客观”即“物象—情绪—符号”的作品的生成过程,实现了有别于现实的个人生命形式的重生。

吴振西先生的人物画,带有浓厚的浪漫主义色彩。不管画的是现实的人物还是虚构的人物,它旨在通过揭示真理和表达情感来实现某种现实性的超越。而这样的作品恰好使艺术家将“平时不能语诸人或不能以庄语表之”(王国维语)的情志,通过艺术造型得以倾诉。如《听竹图》,线条要比《贵妃出浴图》和《浣纱图》粗重一些,笔墨也更具情绪化。画中的人儿是在听竹吗?不是!毋宁说是在回忆过去的某一美妙的时刻,或者在思念自己的心上人呢。虽是独处,但人物甜蜜的表情却无法掩饰。

吴振西先生的这种思想倾向,不禁令人猜想他的创作旨在表现一种精神境界:在不调和的现实生活中,如何把世界转化为一种图景,从而使人在远离现世的物欲纷争中获得内心世界的暂时的平和。这和传统艺术“载道”论、艺术工具论相去甚远,而和西方的“艺术是一种游戏”的思想更为接近。康德就曾在《判断力批判》中这样写道:“艺术……好像它只能作为游戏、即一种本身就使人快活的事情而得出合乎目的的结果。”这种观点指出了艺术只有作为人之存在的“游戏”,才能达成它的目的。

对于“艺术是一种游戏”的文艺思想,清代学者王国维也肯定了它的可取性。他认为:人在现实生活中,都希望走出生存环境的桎梏,而幻想进入另一个安全的、自由的心灵空间,而“游戏”是进入其中的最好的途径。王国维认为:文学艺术是成年人最好的精神“游戏”,艺术创作就是一种为了和现实生活保持一定距离的高级的“精神的游戏”。

“游戏”的实质不是做什么,而是如何做才能尽情、尽兴,以获得身心上的松弛和快感。我曾說过“艺术作品的关键不是表达什么(内容),而是如何表达(形式)”这样的话。二者在本质上是如何地相似。诚然,“如何表达”至少包含两方面的内容:一是感人,即艺术家的思想和情绪是如何寄托在作为符号系统的形式上的?二是生动,即艺术家通过什么方式来表现他的思想和情绪的?这也正是贝尔所说的“有意味的形式”的本质所在。

相对前面几幅作品来说,《劝君更尽一杯酒》在题材上多了一些民间生活的味道——服饰、酒瓮、香蕉叶,还有毫无矜持的姑娘。以二片香蕉叶构成的背景,虽简单但却无可或缺,除去这个背景,作品的故事将无从谈起,整个画面也将陷入毫无生气的做作之中。尽管如此,选择这样的内容依然不能说明艺术家是为了叙事,从形式和表现手法上来看,《劝君更尽一杯酒》更倾向于抒情,尤其是人物造型各部分之间用笔和用墨的强烈对比所彰显的艺术家的艺术意志,更能说明通过形式表达情绪依然是艺术家首要追求的。难能可贵的是,《劝君更尽一杯酒》具有版画特有的一种通俗的诗意。

相对于山水作品,吴振西先生的人物画创作更随意、更洒脱,更切合“游戏”精神。因梦寻物,因物生情,因情成画,艺术家首先将梦(想象)置于现实中,并将现实同化于主体意识中,从而在精神上虚化了与现实之间的不调和关系,并获得心灵上的超脱。在此意义上,艺术创作还原了它的原始属性,也达成了它的终极目的。

二.关于山水画

读画如读人,吴振西先生的作品和他的人一样——简朴、率真、纯粹。这种并不“深沉”的表达甚至有些“浅淡”。诚然,我说的不是哲学意义上的浅薄或肤浅,而是一种介于雅和俗之间的“明朗”。因为这种“浅淡”全然是出自于画家心底,是属于自己的东西,且能让人感觉愉悦,它要比那些玩弄笔墨、故作高深,追求奇诡异丽的绘画语言者要高明得多。

说到底,艺术是人对世界表达感受的一种特殊的存在方式,艺术的本质旨在表现和传递一种特殊的情感。中国绘画关于这一点之要求,怎么强调都不为过。优秀的艺术家永远是那个不仅能和世间物象进行对话,且能让作品说话的人。艺术家在意的不应该仅仅是表现了什么样的物象或思想,而更多的应该是向人们传达他对这些现象(思想)的情感反应。

吴振西先生不止一次对我强调,他创作的目的不过是想通过水墨这样一种静态的语言符号,来表达他对此在世界的一种原初情感,或者说是他对现实世界所做的艺术化的回应。他希望能在他的作品中表达一种“清静”的心理——现实中有些不可言说之事,艺术是可以胜任的。作为一位从领导岗位上退下来的人,他曾经“荒废”艺术多年,而今能静下心来搞创作,对于作为艺术家的他来说是多么欣慰。远离了工作、物质、名利的影响和束缚,轻松愉快地读读、写写、画画,“无为”而为,这难道不是自己一直以来所希望的吗?

事实上,这样的态度(心境)更易于审美心胸的酝酿,说得俗一点就是创作时有利于立意,前人所谓“意在笔先”是也。清代的王原祁说得好:

作画于搦管时,须要安闲恬适,扫尽俗肠,默对素幅,凝神静气,看高下,审左右,幅内幅外,来路去路,胸有成竹;然后濡毫吮墨,先定气势,次分间架,次布疏密,次别浓淡,转换敲击,东呼西应,自然水到渠成,天然凑泊,其为淋漓尽致无疑矣。若毫无定见,名利心急,惟取悦人;布立树石,逐块堆砌,扭捏满幅,意味索然,便为俗笔。(《雨窗漫笔》)

从哲学意识上讲,中国山水画是宇宙天地的缩小化。心胸洁净无私者方能洞察宇宙变化之玄机,容纳万物生长之春秋。具备此等心胸之艺术家,笔墨之外自然流露出一股清正之气,而那些急功近利、心存物欲之流纵使作品数量可观,也终是外观巧密、内涵贫乏之俗品。绘画不过性灵之流露,情绪之抒写。中国画尤其如此。宋代米友仁所说的“画乃心印”并非一己之言,而乃天下画家之通言。

长期以来,吴振西先生在繁忙的工作之余一直坚持从事中国画的创作,兼及书法和油畫,在诗词创作方面也取得了一定的成绩。难能可贵的是,他的书法艺术,具有和他的国画艺术同等造诣。书和画,都强调笔墨运行,线条节奏,所以它们在形式、理法之运用上是相通的,因此一直以来有“书画同源”或“书画同体”之说。吴振西先生扎实的书法功底对于他的中国画创作来说俨然如鱼得水,锦上添花。

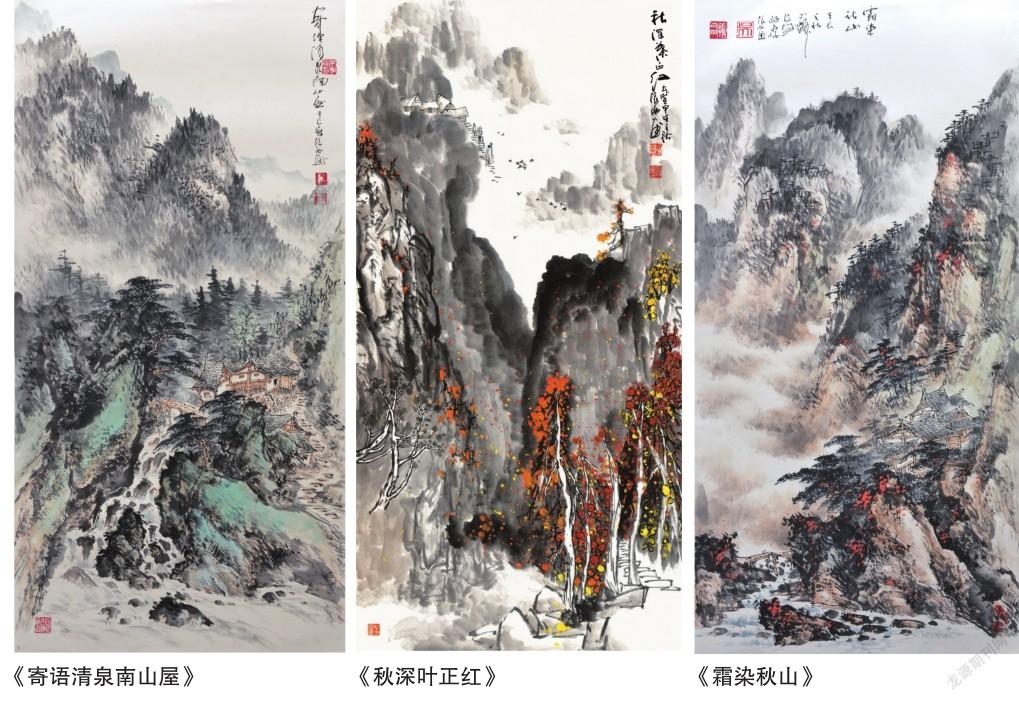

最近吴振西先生又创作了一批山水作品。整体说来,这些作品重轮廓而轻渲染,尚平淡而抑绚烂,朴拙、恬淡、平和的风格特征折射出了艺术家的儒雅清心和书生意气,在“美”和“巧”上也得到了更充分地表现。就线条节奏、笔墨运行甚或整个画面而言,已经“活起来”了,摆脱了以往的程式和套路,或者说心理上摆脱了一种约束。这与其归功于技巧上的精到,毋宁说是艺术家空明的心境——即对生活、对世界的态度的明正——所收获的结果。由此不难看出,先生告别繁忙政务而解甲归田之后,在很短时间内已完全回归到其内心所一直追求的清新、清明、清凉的精神世界了。

从某种意义上说,艺术首先要表现美。美的形式之所以悦目,美的情绪之所以动人心魄,在我看来,美和艺术家的理想主义情怀是有着密切的、必然的联系的。作为一名军人和政界上的公务员,吴振西先生所经历的身心、情感和意志的磨练自然非常人所能及;而作为一名艺术家,他也比普通人更容易陷入幻想和浪漫主义的状态中,这两者之间的碰撞和交融会产生什么样的结果呢?先生的作品告诉我,他就是一个理想主义艺术家。的确,一个人饱经风霜后,在他的艺术作品里必然会出现一个变相的“完满”的不同于现实世界的世界——这是他为摆脱现实的“纠结”而构筑的理想的精神居所,这个居所不再人潮喧闹、车水马龙,而是有种难得的平和,充满了质朴的家园气息——它旨在表明艺术的价值在于表现一种理想主义的人性。毋庸置疑,人性的才能永恒!

从心理层面上来说,艺术作品的价值往往源于艺术家的心理价值——它是艺术家情感意志、思想趣味以及潜意识的心理活动整一性的外化。(关于艺术作品的价值和艺术家的心理价值之间的关系,似乎可以大做文章,在此暂且搁下,另文讨论。)人们通常认为,艺术可以唤起某种生活的实际的经验,但这并不是艺术的使命。弗莱认为:艺术的使命是要“揭开各种生活情感在心灵上所打下的烙印,从而使我们在没有经验局限的特定导向的情况下产生一种情感共鸣。”有时候,我们在欣赏一幅作品时,会被作品的形式(画面)牵引着,会不知不觉地“把自己感入”对象中去,正是缘于这样一种“情感共鸣”。

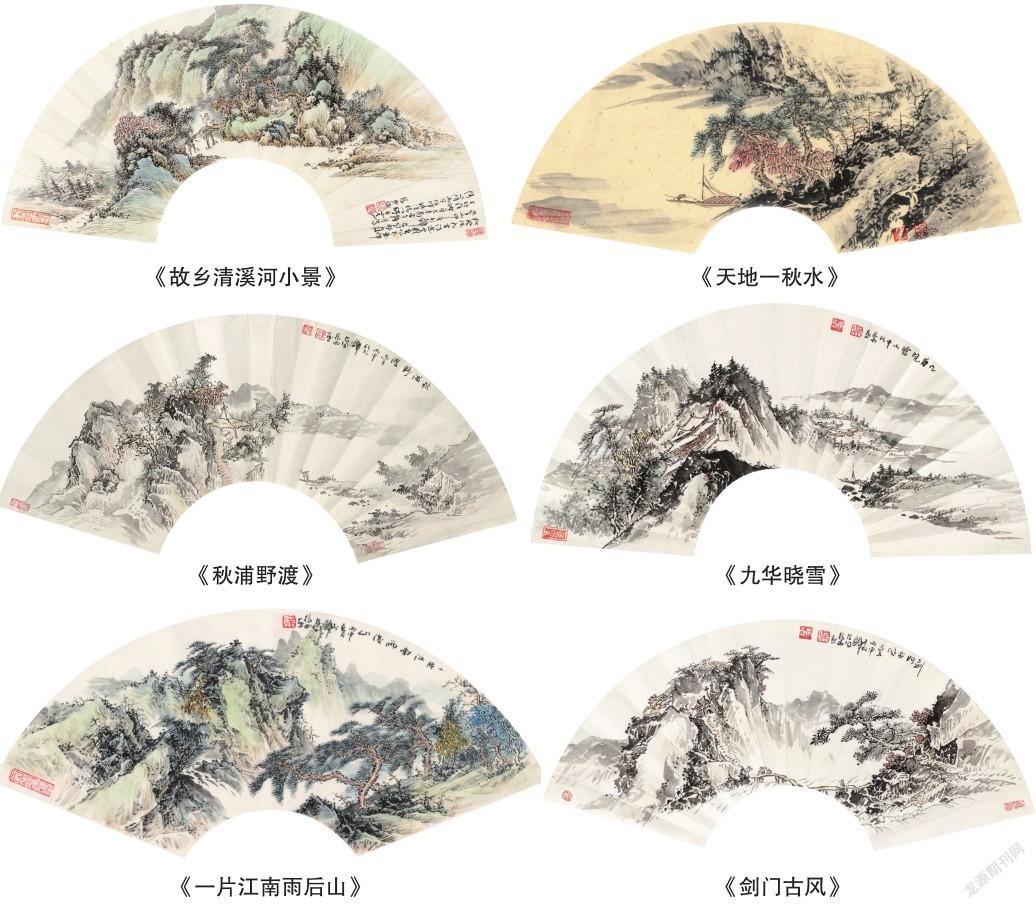

吴振西先生最近创作的几幅扇面作品,我是比较喜欢的。主要有《故乡清溪河小景》《 天地一秋水》《 秋浦野渡》《九华晓雪》《 剑门古风》《 一片江南雨后山》等。这些作品非常契合艺术家所追求的“美”和“巧”的审美特性。我认为,中国传统山水画首要体现的形式要素就是“美”,不美不足以言山水。如果说山水画的美可以分为壮美和优美两种,那么这批扇面山水画就属于后者。如果前者追求的是宏大叙事,那么后者指向的就是幽微抒情。当然,这里的幽微未必就是指微不足道,亦不是残山剩水,它不过是相对“宏大”而言。从吴振西先生的这批扇面作品来看,尽管画面描绘的都是“小”景,但作品所表现出来的天地(境界)却并不“小”。这正是中国画尤其是山水画的审美特征,景小天地阔是艺术家创作过程中需要培养的审美心胸。作品的境界就是艺术家精神的境界,这是中国文化对艺术家提出的终极要求。故此,在中国画的审美范畴内,“物景”不过是一种形式,是作为呈现艺术家“心境”的一种手段。如《故乡清溪河小景》,该画又名《忆江南》,是作者根据自身的体验(对江南故乡美景的追忆)再现的“风景”,这幅画上风景已经不是实实在在的风景,而是经过艺术家美化的风景,即艺术家再现的是他的“心景”,在此不过是借故乡之名罢了。

中国画创作有一种理论,叫做简而不空,繁而不乱。《剑门古风》一画就属于前者。这幅作品笔墨刚劲犀利,画面朴拙,画如其题名,亦与倪云林所谓“逸笔草草”之创作理论相吻合。其他几幅作品在笔墨谋划与境界追求上莫不如此。

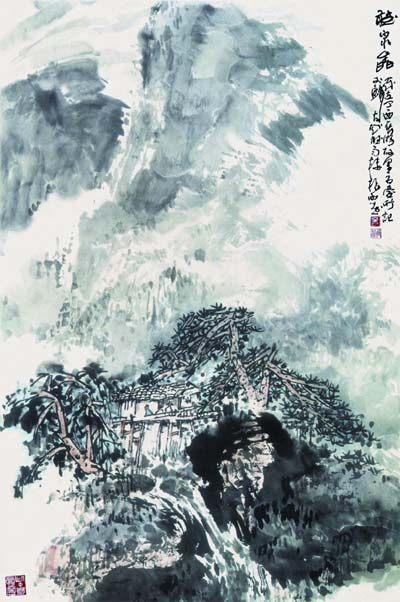

和前面那些作品有所不同的是,《秋居图》运用了大小写意兼具的表现手法,远景采用的是大写意的表现手法,笔墨沉稳、洒脱,不要求具体呈现山的形状,却能形象地传递出山的风貌,我认为艺术家追求的不过是“就是这种感觉”罢了。而到了近景部分,艺术家突然来了个大转折,画面变得“形象”起来,尽管还是小写意的手法,但前后的视觉效果还是形成了很大的反差,然而它并没有给读者带来不适之感。像这种表现手法的作品还有如《日暮山邨荡晚风》等。在这幅作品中,背景是笼罩在晚霞中约隐约现的远山,被暮色染黄了的旷野,也用了大写意的手法。前景的树丛和隐藏在林中的房屋也是采取小写意的表现,被染红了的大树和归来的牛群不失时机地强调了暮色的时分。这个画面既充满叙事又彰显了艺术家的情绪(抒情)。

我在欣赏《渔舟唱晚》时,突然眼前一亮,这是一幅静到极致的画面,似乎稍一大声说话便惊动画中的垂钓者。我顿时有种“湖光山色渔舟醉,梦做江南一客仙”的渴望,幻想着自己置身于这一美妙的景色之中,尽情受用这天地赐予的静谧和清爽,身心将会是何等的舒畅,不由生出“人生如此,夫复何求”的感慨来。对于长期在都市中忙碌的人来说,这种“无边光景一时新”的感受可以说是可遇而不可求。作品虽描述的是山水之一面,但艺术家通过大量留白来结构空间,使得整个画面视野非常广阔,似乎千山万水就在眼前,尽在眼底。我认为艺术家在这一点的处理上很成功。

虚,是中国画极为强调的创作方法之一,虚所以能藏,故言虚也是实,但有时比“实”更丰富——虚看起来似乎是“无”,但却是衍生万物的根本,所以隐藏着千变万化的能量。这时候,画就是诗,就是哲学。我想,这不仅仅是作为读者的我的感受,我相信也是艺术家本人想要表达的。如果让我对吴振西先生的作品再做一个简单的概括的话,我会说:这是一批带有文人性格的素朴、亲和、包容的作品。

艺术,它若能以某种方式激发我们的情感并打动我们,对于艺术家或者读者来说,足矣。