艺术是真:蒲国昌个展谈话录[1]

靳卫红 李小山 王华祥 蒲国昌

时间:2019年3月19日

地点:南京金陵美术馆

学术主持:靳卫红

靳卫红:蒲国昌先生的创作我是一直在关注的,也跟他有过几次深入的交谈。

晚清以来,中国的文化结构受到了很大的冲击、挤压,最后经历破碎,找不到相对稳定的系统依附。到了上世纪80年代新潮美术时期,这种情况变得更严重了。

在新潮美术时期,有很多艺术家都在寻求一个方案,寻求“我如何成为我自己”,我想蒲国昌也是其中的一员。所以在我印象中他一直有一个“反叛者”或者说“革命者”的标签,但是这么多年走过来,他早已突破“革命者”的框架,升华了,建立了一个完整有效的系统。蒲国昌先生生于1937年,今年已经82岁了。我很惊讶他创作上的爆发力,这次展出作品里有不少是2018年的,不仅体量巨大,并且把他一辈子的思考都放进去了。蒲国昌可以说是中国当代艺术发展40年来的一个样板,这40年,他是一个漂流者。我看他的创作,一方面他从现代主义那儿拿了很多东西,另一方面,他跟自己的传统也做了一种比较特别的勾连。

今天的研讨,我希望大家可以谨慎地给蒲国昌下定义,他的创作具备个性,同时也有他的丰富性,所以,我们如果给他贴一个标签,很多问题可能就讨论不下去了。

李小山:水墨画在目前的评价体系里特别混乱。靳卫红强调“寻找自己”,而我一直认为“自己是不存在的”。这个世界上所有的一切,高矮胖瘦、美丑都是对比存在的。如果世界上只有一个人,那才叫真正的自己,因为没有对比。今天我们看蒲国昌的画,说他有独特性,是因为对比。没有对比就没有尊敬,没有对比就没有伤害。就水墨画而言,在当下是所有画种里边门槛最低的。我认识的那些老画家、退休人员,画画的人成千上万,当然书法更多,就是因为门槛低。像广场舞不需要训练,到广场上跟着大家跳跳就行了。所以,水墨画第一个问题是门槛太低。第二个问题是由于创新导致的个性泛滥。个性是好东西吗?是好东西,但是它也是一个灾难。第三个问题,水墨画看起来是广场舞、是大众的,但其实越来越小眾。因为好的水墨画家越来越少,能够欣赏好的水墨画的观众也越来越少,所以未来水墨画的创作是高处不胜寒的。

陈争:蒲国昌是我的老师,十五六岁的时候看着蒲国昌的艺术,觉得蒲国昌是我们所有老师里边艺术个性最强的。一步一步走到今天。我认为,在艺术史的沿革上,没有毫无因果的决裂。蒲国昌是这样一个典型:传统对蒲国昌来说不是一种羁绊,而是一种推动他向前走,甚至是推动反叛的力量。他的艺术和传统的样式几乎在面貌上毫无相近的地方,但是我们看着他几十年这么走过,我觉得蒲国昌的中国精神、中国气派都是这样一种积累。

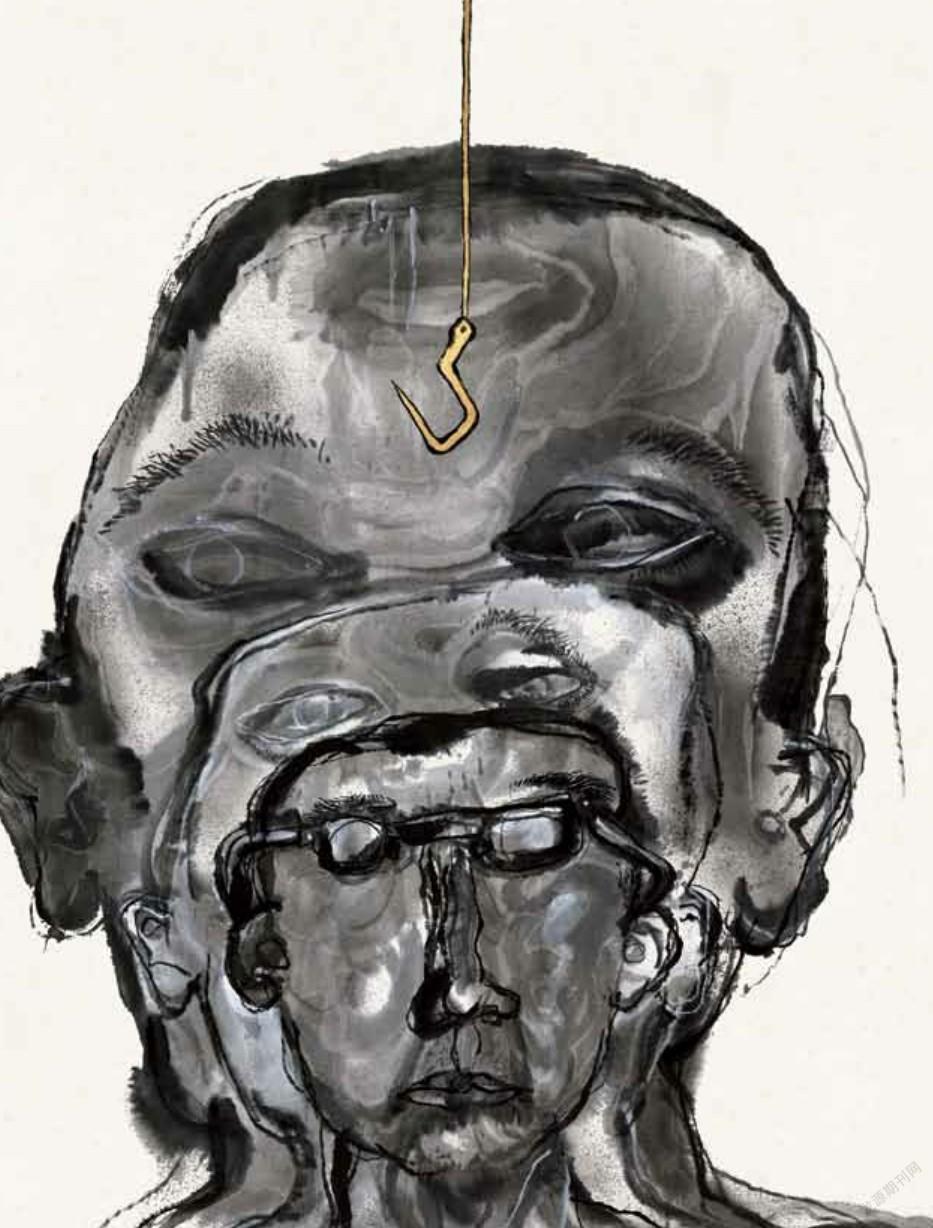

陈孝信:我在梳理20世纪八九十年代新水墨或者说实验水墨的时候,就提到过蒲国昌先生是西南的一个具有代表性的人物。我今天看展有一些读画心得:第一,蒲国昌的水墨作品,是一个有表达性的作品。这种“表达”带有一点锋芒、一点批判性。比如《网呓》系列,就是从现实生活当中提炼出来,有感而发的,带有一点批判和审视的意义。还有一些作品,我认为是带有一点非理性色彩,表达一些下意识、潜意识、深层意。尤其是他的《梦者》系列,都是梦境,都是潜意识的表达。这种作品都属于蒲国昌有意义的地方。我审视当代水墨、新水墨,我都要把“意义”放在第一位。我认为水墨如果不表达、不言说、不发声,这种水墨就没有意义,水墨就不能活在当下。我特别注意他喜欢画“蚊子”,把一个害虫加以夸大、加以张扬,强化它的生命力和生命感,画得那么有精神、那么威武雄壮。我觉得他一定是把蚊子当做和我们一样的生命来看待的。第二,观念上,蒲国昌这一系列水墨创作是属于现代性的一个个案,而且是带着超现实主义色彩的现代性个案。第三,我认为最独到的是他的方式方法。首先,书画一体,蒲国昌的书法和图像是杂糅在一起的,书法是一个视觉的元素。其次,强烈的表现性和中国意象艺术相结合。第四,从图式和气象上讲,总体不小气、硬朗、强悍,甚至有点儿霸气。他的画大量用线,基本是线和圈圈构成的,有一些原始的童趣,还有一些民俗的元素,极其夸张。第五,语言特征。笔墨语言相对地有创造性,不是纯粹传统的笔墨语言,不是文人画的笔墨语言,是个人的,有创新意识的笔墨语言。他的点画、位置,甚至造型的构造,粗放当中不乏严谨,不乏规律性的东西。第六,工具和材料相对来说是比较传统的,因为他也用了一些综合材料,做了一些笔墨之外的改良,但是这个跨度不大。所以概括起来讲,蒲国昌先生近期创作是个性鲜明,而且突出,给人印象深刻,是一个很有说服力的现代性的个案。

靳卫红:我想补充一些蒲国昌创作的小背景。关于“蚊子”,我曾跟蒲国昌讨论过,他告诉我这是他对中国花鸟画的一个批判的态度。你画花鸟,我画蚊子。另外,刚才提到蒲国昌的书法,这也是非常有意思的部分。蒲国昌的书法是“无法之法”,来自他自己的感受,所以笔法非常有生机,文字和画面互相映照,是他创作中不可缺失的部分。

商勇:我觉得蒲国昌是非常纯粹的一个画家,我非常关注他早年的线描,棒极了,非常有才华;另外,他的版画作品,我发现很多版画家往往比油画家和国画家所受到的束缚更少,更能够进入艺术的本体。实际上艺术家们经常自然而然地进行一种自我审查。而对于蒲国昌而言,首先,他在地域上不像我们江南这边有这么多文脉的框框;其次,版画作为比较小的画种又回避了很多因素。在蒲国昌的作品当中,我看到他是把一种纯粹的绘画语言和一种蛮荒生猛的个性结合起来,但是他又非常内敛。我看他的画很多作品都非常喜欢,他不是让人感觉到视觉上、审美上有一种不能接受的过于外部的方向,他很多作品是自洽的,让你在审美当中感觉舒服、惬意和放松。作为一个观众来看,这是真正的艺术家,一个成熟的艺术家。

孙良:“作zuo”这个词很有意思,“作”不是作自己,作是对别人的。这倒是反而符合一个艺术家的心态,似乎在给自己作,但是在创作过程中又作了别人,这个名字起得不错。

我跟蒲国昌一家关系都非常好,1985年“十人半截子美展”的时候,我最清晰的记住的就是蒲国昌。画家跟画家不太爱谈很多东西,一般是谈友情,再就是喜欢这个画家,喜欢他的某张画。我喜欢蒲国昌的画,他的画没有我们所谓的官方调子,也没有所谓的现代、当代的调子,就是他自己的调子。这个调子有时候我们不一定能接受进去,因为它离得很远。有时候蒲国昌和贵州很多画家给我一种天高皇帝远的感觉——我干我自己的事,我吆喝我自己,唱我自己喜欢唱的歌,画我自己喜欢画的画。

谈到水墨,李小山的批评绝对没错,我也是对今天的水墨包括当代水墨非常反感,我感觉更多是商业的意义。但是也有一些人现在画水墨,是真喜欢。我有一次跟作家阿城谈话当中就说道,水墨好像很特殊,艺术家是越老越好。油画不可能,三四十岁是情感情欲的高峰期,对色彩的敏感是最好的,到后面会减弱。可是水墨,毛笔在手里就不太一样,往往会越老越好,越来越没有顾忌,越来越从容、越自然、越天真、越浪漫,或者越平淡无奇,或者越随心所欲。

再讲我最喜欢蒲国昌画的蚊子,太精彩了,无与伦比。记得有一次去画室看蒲国昌的画,一幅巨大的画挂在那儿,旁边的人告诉我说,蒲国昌画画的过程当中,一边画一边痉挛般地叫着、嘶鸣着、冲动着,太精彩了!

靳卫红:蒲国昌画的蚊子、猫,劲儿太棒了,有一些是语言不能够叙述出来的。我经常在蒲国昌的某张画前面会被打动。

蒲国昌“作我”这个展览名称,是他偶然跟我聊起的,我给的一个建议。“作zuo”是实践精神很具体的呈现,蒲国昌很喜欢“作zuo”字,也认为非常准确地表述了他几十年的路,所以成了他展览的名字。我看蒲老,“作”和“我”这两个字都不是虚词,不是一个主宾关系,可以理解:“作”和“我”是两个同时存在又独立的支柱。

孟尧:看蒲国昌的作品,我有一种在吸很多负氧离子的感觉。现在在很多当代艺术展场我都感觉在吸霾,看过以后觉得形式、观念都会让自己有麻木的感觉,有雷同、有教条,还有模仿的痕迹。而蒲国昌的作品里边有一些好作品的共性。有两点我认为是很突出的:一是专注的教养,二是节制的本能。在看他画的时候,我会忘掉考虑一些阐释的东西,我更愿意整个身心沉浸在他的作品里,感受他绘画本身语言的魅力。在一幅画面前,那些没法用语言诉说的东西恰恰是你身体能够感受到的,能够被震颤到的。这个东西不是说你想专注就能专注的,专注是一种后天的训练,是一种经年累月的积累。蒲国昌的绘画里边有非常充沛的本能,但这种本能始终在控制当中。尤其是看他的大画,他的发力都是箭在弦上的,感觉会一瞬间释放。蒲国昌的艺术里边有很多理性的成分,这种感性下面潜藏的理性,像火山休眠一样,在关键时刻会释放,这个东西更打动我。

还有一点,我觉得蒲国昌的作品是越大越好,相对来说小幅的作品更像他笔墨语言的一个实验场,一个室内乐、小品的感觉。从他的一些大型作品,蚊子或者是很大的人物来看,更聚精会神,更具有好作品的完整性,可以说是一种交响乐般的呈现。整体来说,蒲国昌的作品体现了一个艺术家的后天训练跟先天本能的平衡,确实让我想到一句话:“绘画是时间的艺术,而不仅是空间的艺术。”

隋丞:我看蒲国昌作品的时候,试图把我自己代入他的思维,来看他的逻辑性,他的艺术性是怎么产生的。其实我们观看也好、解读也好,都受教育、种族、宗教,包括地域的影响,都是带有个人化的偏见的。我看蒲国昌的画,看他画的人体,我感觉像在高山上俯视,自己变得很大,看画中文字的时候又变得很小。蒲国昌的观看一定有一种自己内在的方法和逻辑,我的体验是,他不是画面变,他是自己在变,自己的思维逻辑在变。他的作品中有人和物之间转换的变化,包括动物性、物体本身属性的转换和变化。现成品艺术运用符号、工具、材料,是常见的一种手法,但蒲国昌这种做法给我感觉很惊喜,他对于现成品零件式的组装,形成那么可爱的东西,又那么惊恐,感觉很复杂。

我还想再谈谈焦虑、孤独、人性的复杂。这种焦虑和孤独不是现代人的病,它是一种文化的焦虑,也是一种文化的孤独。它在蒲国昌的文字里边体现得特别有成效。我特别喜欢蒲国昌的文字,感觉它可以吞噬我们。你站在它的面前,那种体量、那种压迫感,同时又很脆弱,这种复杂是我在观看其他作品里边所没有的。蒲国昌这种超画幅解构和重构的方法,是当代艺术一种老生常谈的创作手法,但说起来容易,有几个艺术家能做得好呢?蒲国昌的那种趣味性、深刻性和人性的复杂,在作品里上升到了一种哲思的程度。

靳衛红:现代性之下,孤独被推到所有人面前,这种孤独是客观的,没有办法消除的。强的自我会使这个孤独变得更强,蒲国昌的自我是非常强的,所以他的孤独更甚,这是我看蒲国昌作品里边一直存在的东西。

我另外还想谈一点,今天比较少被提及,这就是蒲国昌对笔法的发展。蒲国昌的用笔方式确实是中国有毛笔的历史里从来没有过的,一种很动态的、很鲜活的用笔方式。可能很多人会怀疑他到底是不是一种符合传统笔法趣味的用笔,我觉得它跟这个系统有个很特别的关系,继承并且批判,并且已经发展成了一种“蒲氏笔法”。他行逆笔,也回避了画了一辈子画的画家才会有的“手病”。

王华祥:我一辈子特别感激蒲国昌先生,我十几岁时跟他在一起学了四年画,这四年基本上奠定了我对于艺术的观念和人生的观念。蒲国昌是李斛的学生,李斛是徐悲鸿的学生里边最棒的一个,油画、水彩、素描、水墨都是最一流的、最好的,蒲国昌深得他的真传。我很惊讶蒲国昌在“文革”时候画的国画一点都不比有名的国画家差,他的版画也是最好的版画。蒲国昌是属于现代主义里边走得最彻底、成就最高的,可以说填补了现代主义这样一个历史和空白。多少人只是在现代主义中过了一下油,都还没有浸润进去。我觉得早在20世纪80年代蒲国昌就已经是一个现代主义者了,到90年代,就具备代表性了。但是我们整个批评界和收藏界,当时处于一个特别功利、特别势利的时期。换句话说,中国为什么会出现一边倒的观念艺术?就是因为没有经过现代主义的启蒙,现代主义提倡什么?这是蒲国昌教给我的,绝对不能重复别人,绝对不能重复自己。中国的情况是什么?不断地重复自己,成功者都是不断地重复自己。我逢人便说蒲国昌,是因为蒲国昌身上的东西,那种精神,一直是我内心特别认同的,我特别自豪。

当代艺术最主要的特点是观念,可是我们之前最致命的问题是,观念代替了视觉、观念代替了技术、观念代替了审美、观念代替了传统、观念代替了人性。当代艺术还有很多优秀的艺术家,他站在我们面前,站在我们理论家面前的时候,你有没有准备好能够对应的词语?还拿那个旧概念给人贴标签,这也太不人道了。

靳卫红:蒲国昌的艺术毫无疑问是当代艺术,并且我觉得他在中国当前的语境里提出了更复杂的一个问题。他面对了自己的上下文,自己的历史文化传统,同时,也诚实地面对了他自己的现实处境。

蒲国昌:非常感谢大家!我这个人不善言辞,特别不自信。在我最绝望的时候,我曾经想过,我说我在死的时候,最后一口气,我要把我所有的作品点燃。黛玉焚稿,我就把我的画全部烧掉。我这一辈子信了一句话:艺术是真的。为了这个“真”字,我搭进去了一辈子,我就是想要知道艺术最高的境界是什么样的。到了八十几岁,还能够有这么多人理解我,能够温暖我,我感觉非常高兴。也许上帝还是很公平的,可怜我,生命最后阶段让我遇到这么多好人,给我以帮助,非常感谢。在座的一些评价对我来说很过誉,我是受宠若惊,感觉到很不配。

刚才谈得很好,王华祥谈了观念,到了这个时候,我感觉过分的观念化对艺术是一种伤害。我看了很多当代艺术,都是很观念性的东西,很空泛,完全不能让我感动。我作为专门想要搞当代艺术的人,结果看当代艺术不被感动,我感觉是当代艺术出了问题,已经走到了一个节点,应该要反思的。我要返回来做另外的事情,不是为了观念而观念,无血无肉,只是一个空壳,这是我不能接受的。我觉得作为一个艺术家,我应该把整个生命、整个感情投入进去,真正做自己在场的艺术,这个艺术才会被别人接受,去感动别人。纯粹的自我发泄也是不行的,又要有观念,但是是我自己感受到的东西,我的生活经验里边形成的东西被用视觉表达出来,并且尽量表达得让人能够接受、能够感动,能像闷头一棒敲别人感情的那根弦。这是我想追求的东西,要有内涵、有思想。

注释:

[1]本文根据“作我·蒲国昌个展”研讨会现场录音整理而成,有删减。