和而不同:石磊、江衡个展策划手记

孙晓枫

2018年11月,石磊和江衡跟广东美术馆签订了展览合同,并委托我作为该展览的策展人。平日里我们三人的交往比较频繁,相互之间也非常了解,但一进入展览策划层面,对于他们个人艺术思想的判断和观念差异的甄别必须做很多的资料收集和归档工作,而展览时间又是定在同一天,如何通过策展来呈现他们艺术实践的独特意义和价值?在清晰的学术判断中如何去建立两者的关联性和对话关系?通过展览建构出一种“和而不同”共生的差异性的现实,成为对我个人策展的一种挑战。

我对石磊和江衡的出版物以及相关的资料进行归类和建档,并展开了多次深入的对话。在策展过程中,对话是一种很好的机制,通过提示、辩论、问题设置等方式层层递进,把原来的主题预设推翻,再重构,一而再、再而三地相互否定,摆脱了原来的经验先行和过度文本化。对话让艺术家的实践变得生动起来,把作品中的观念拉回逻辑之中并重构了作品生成的现场。每件作品都处在三岔路口,观念的出口是多维的,同时也是两难的,正是这种两难性成就了作品解读的“意外”,“意外”描述了作品的开放性。展览对艺术家的描述,同样是需要预设一个开放的结局。一开始石磊展览的命名是“纠缠时态”,目的主要是描述石磊在近段时间的种种现实。在讨论的过程中,我们彼此都感觉到记忆和经验不断打断我们的思路,当下的一切因为经验的挤压而产生弯曲和折叠,缩短了时空之间的距离。这种现象其实也存在石磊的作品中,那些碎片,往往改变了作品定格后的主题,既是一种参与,也是一种干预和干扰。最后,我们达成了共识,用“折叠”代替了“纠缠”。江衡的作品有著一层非常靓丽的“皮肤”,这是我一直的判断,画面上那些无性繁殖的产品,既性感又冰凉,抽掉了人文温情之物,恰恰反映了消费主义的本质,一切都被商品化,包括人与时间、彻底地反对牧歌与抒情。江衡的主题“漂亮的、柔软的”由两个形容词构成,但形容的对象是缺席的,即是说主体是不在场的。石磊和江衡两个展览主题恰恰形成了内在的呼应关系,石磊是内化的经验、精神的折叠形态,江衡是浅表的物质感知与触觉。

石磊和江衡的展览空间在同一层楼,展览成为一种并置的关系,在展览形态上必然需要一个更加明确的视觉区分。石磊的空间以亮调为主,特别是空间高大的五号空间,以中间的装置作为主体,其他的作品形成一种围合呼应的态势,以平光为主,强化了整个空间装置感,提示进入精神道场的情绪升华。九号空间以一种低纯度的灰蓝色作为基调,有一种强烈的怀旧感,呼应石磊那种杂糅了哥特风、巴洛克风以及浪漫主义风格的油画和版画作品,灯光处理成比较昏暗的效果,在间隔出来的小空间中,密集的画布满周围的墙壁,像是进入密度很大的个人思想的密室。江衡的空间处理主要以黑色调为主,目的是利用黑色强化空间的深邃感,让画面那些极其鲜艳的色彩借助聚集的光透出来,而空间上做了很多隔断,碎片化的处理既照顾到媒介的多样性,同时也兼顾到对消费主义和高度信息化的碎片化生存的描述。

当空间被分配并予以文化解读完成之后,对作品的解读找到了更为明确的方向与角度。

每件属于石磊的作品都是一个镜像,在属于个人的时空结构中确立一种相互映射、叠加的复合现实。每次艺术转向,就是个人综合经验的折叠与重组,心理空间中的某个事实界面,冲破种种的制约,被邀请到现实之中。石磊从来不会驯服于规训和逻辑,宁愿在面对未知与不确定中重新确认此在的意义(与乐趣)。他对当下的判断和做出的某种选择,来自两个端口的投射,一个是经验系统在不断建立关联性并凸显主次关系时候的理性,另一个端口是面向未来时的预测与判断——为了将来现在应该做什么?此在是一个凹点,过去与未来同时汇聚于此。作品创作的过程,同样是一个凹点,多义的自我在这个特定的时态中相互挤压、弯曲。每一个笔触都来自局部经验,每个形象都是一个概念选择,最后呈现的画面是多重时间、经验的复合。作品里的折叠时态,包含了自我与自我他者化的一次次讨论和对话;作品不是关于艺术家的全部答案,而是在特定的时空经纬中建立的一个精神模型。

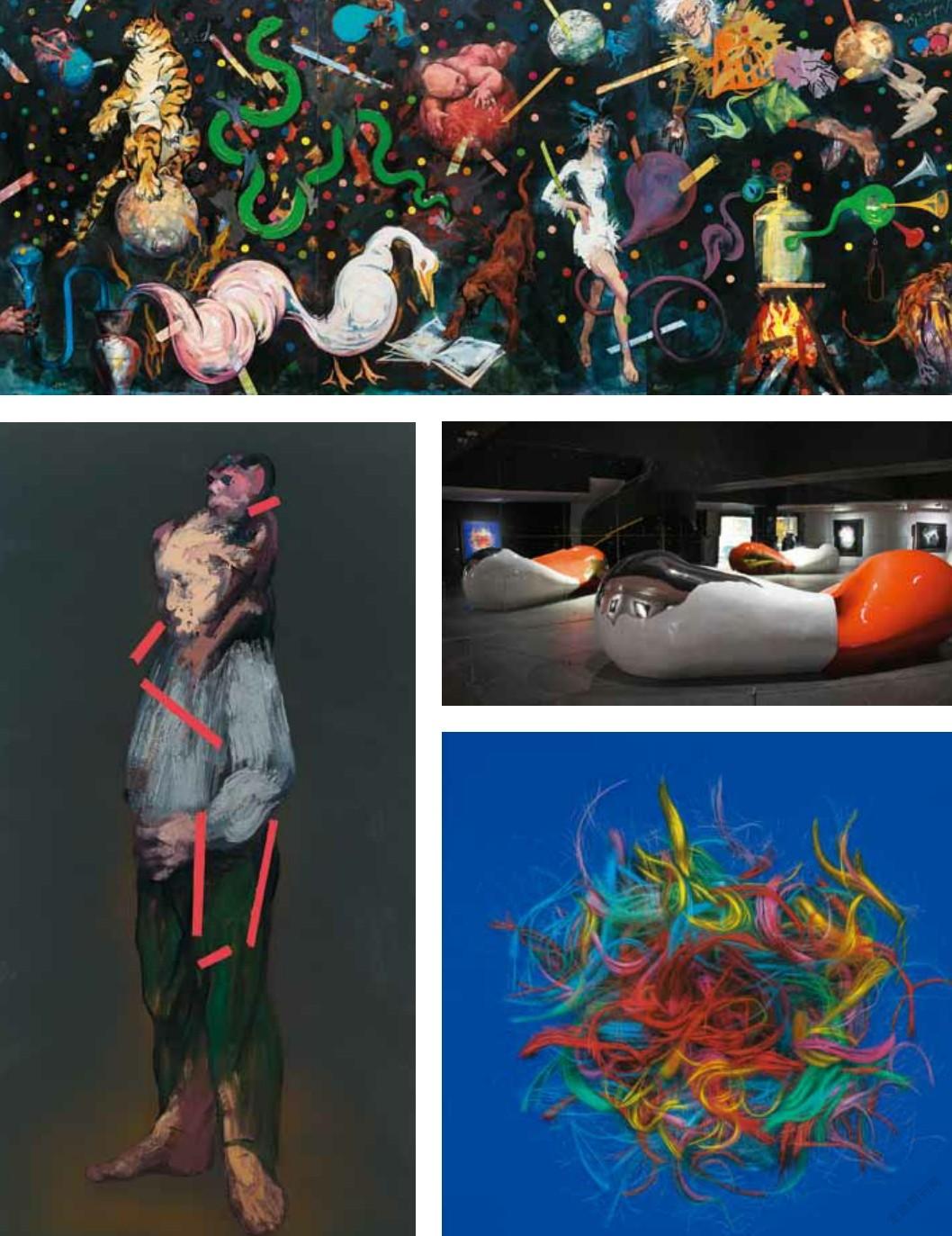

石磊聚焦现实之后设置的问题组合,建立起一个个精神模型,就像他在《夜煞》和《夜珠江》系列作品中,广州20年的生活体验和记忆犬牙交错,画面充斥着口腹之乐后令人不快的形象和残留物,身体在感官享乐之后的荒诞感,证实了日常时时刻刻的悖论以及潜隐的焦虑。主题的处理,石磊把许多个广州灯光斑斓的夜晚折叠成的图式,叙述了一个文本之外的魔幻与欲望的广州。在猎奇和异地想象之间,距离感是必要的,目的是为了保持恰当的批判态度和艺术家身份。这是一个“外地人”(不是地域意义上的外地人,是精神与文化的外地人,相对于自我,他者即是外地人)眼中的广州,不断迁移(物理空间)的生活似乎让石磊弱化了“本土”或是“在地”的观念。对于所在之城,对于生活,对于艺术,他自我设置了一个局外人的角色——他是一位善于自我设障的人,风格多变也源自他对周遭深刻的不安。

深究他的不安,在时间序列的作品中寻找提示性的图像。《山地系列》中闭合的铁网和荒芜的外部世界,《一定要把房子建好》中凌乱的欲望与幸福观,《小小地球》中一面被无限期拆解的墙,《黑羊》《白羊》中像是马戏现场的飘浮物等,石磊一直没有出离现实与个人之间的矛盾张力,他只能在不断地打乱形象逻辑的过程中暗示幻灭对孤独的告慰。石磊的作品中有诸多的关键词,房子(普世伦理)、契约(对失范现实的修复)、文本(教育与历史)、性别(幻想和血统)、异化(人性的表征)、剧场(聚焦与提炼)、寓言(无法告解焦虑)、神话(升华或是逃离)等,正是解读作品最为关键的关联提示。

石磊的精神时刻处在一个万花筒式的镜像迷宫中,他不愿去确认什么最核心的概念与价值,在支离破碎中,真实与虚幻已经不重要了。这是石磊的自我解放,虚空与未知中不是吞噬,便是重生。

发轫于20世纪90年代的广州“卡通一代”的艺术家们在无序的消费现场与城市化试探性行动中感受到商业围剿与图像泛滥的焦虑,开始从南方出发,以卡通文化、波普文化为切入点,展开一系列的反思与批判。作为“卡通一代”的一员,江衡遵循“卡通一代”约定的文化逻辑并做出个人的回应——致力于建构一个与消费主义批判有关的视觉体系。美女、锦鲤、芭比、花、骷髅、药丸等多彩的形象,为拜物教画了一层绚丽、妖媚、迷幻的皮。江衡早期的图式不断地探讨消费主义中的异化现象,讨论城市化过程中造成的文化隔阂与快餐文化对中国文化机体的侵蚀与伤害。他把批判隐匿在浮华而缺乏生命感的画面之下,塑料质地的描绘让一切漂亮之物填塞的画面上弥漫着一股呛人的味道——“世界工厂”彰显的不是大生产的荣耀,而是对资本的臣服以及对一代人身体的消耗。

江衡深知消费主义的运作、利润分配以及创造需要的种种策略,商业中对文化、艺术的运用是“草船借箭”的谋略,仅仅是刺激消费的一种手段。在消费主义铺好的温床上,不可避免地沉溺并主动接受种种消费的隐喻与暗示。消费主义在影响人的社会行为、改变了交往方式的同时,塑造了个人的人格,拜物的浪潮让物质欲望控制了一代人的思想;消费品的填塞不仅占据了大量的物理空间,也消耗了时间,挤压了思想空间,物质堆砌起来的幸福城市是另一种空洞。

诸多“无性繁殖”之物出现在江衡的作品中,漂亮的表皮洋溢着抽去生命原色的“性感”,提示了去性别化对今天构成的威胁。当下的消费主义不断调整了应对这个时代的策略,通过持续性地抹平性别差异,降低性征来完成时尚的注意力转移。中性化实现的并非是一种性别权利的平等,而是否定了性别的社会分工与责任分配。中性美学或许只是一种手段或是托词。江衡作品中的消费主义,总是令人不安与虚无。

虚无即是死亡意志。

江衡在威尼斯的展览命名为“通向地狱之路”,以骷髅头、药丸、鲜花、蝴蝶构成了展览的视觉主体,他以一种东方式的悲悯表达了生的迷乱和易逝的品质。从这个展览中,触摸到人到中年种种现实遭际之后的空虚感,美丽的一切成为面向死亡的献祭,舍弃与胶着、仓皇与无奈,此在的张力无形而巨大,有了向死而生的觉悟,便拥有了诗性和释放痛苦的终极方式。江衡已经脱离了“卡通一代”的主题设定与机械性的符号堆垒,他开始真实地面对自我与生命的种种相关。这一点也许是很容易被人忽略的,即使他利用了许多原来的图式和绘画手法,在新的关联与修辞中,已经打开了一个完全不同的思想位面。

漂亮的柔软之物并不值得信赖,它是舌头与话语,是迷惑的毒蛇,是春天的蜗牛,是生命周期中的迷幻假发,是兴奋的鞭子,是深夜的波光,是种种社会假象两端的一道彩虹。

两个展览同时也构成了一个双关语,构成了一种特定的关联性。可以描述为20世纪60年代的流徙和70年代的温床。异质化的展览呈现两个不同年代的思想倾向,60年代的哲学性思维和70年代的享乐主义底色。60年代侧重于对传统价值的拆解和重建,而70年代更敏感于在享受与批判的中间地带周旋。

對于艺术家来说,展览不是一次停顿,而是一次自我认识,一次批评与自我批评。