尚意书风影响下的明中晚期书法

陈名生

明代中期,商品经济长足发展,江南地区的苏州、杭州、扬州等城市不仅成为全国的经济重心,也因人文荟萃而成为全国的文化中心。明初“政治高压”逐渐减弱,文人意识逐渐苏醒,书法创作不再是“台阁”的专利,文人书风开始重新崛起。为了纠正明代早期书法之弊病,当时的一些文人书家纷纷转向取法唐宋之人,重点瞄准“尚意”的“宋四家”,希望从中获益并以为变法之根源。这些先贤在书法上的取法转向,让一度被元人和明代早期书家抛弃的北宋“尚意”书风得到一定恢复,并直接催生了以祝允明、文徵明为首的“吴门书派”。

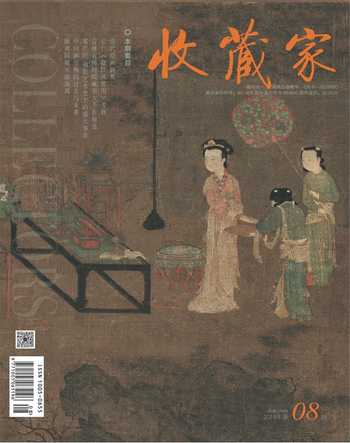

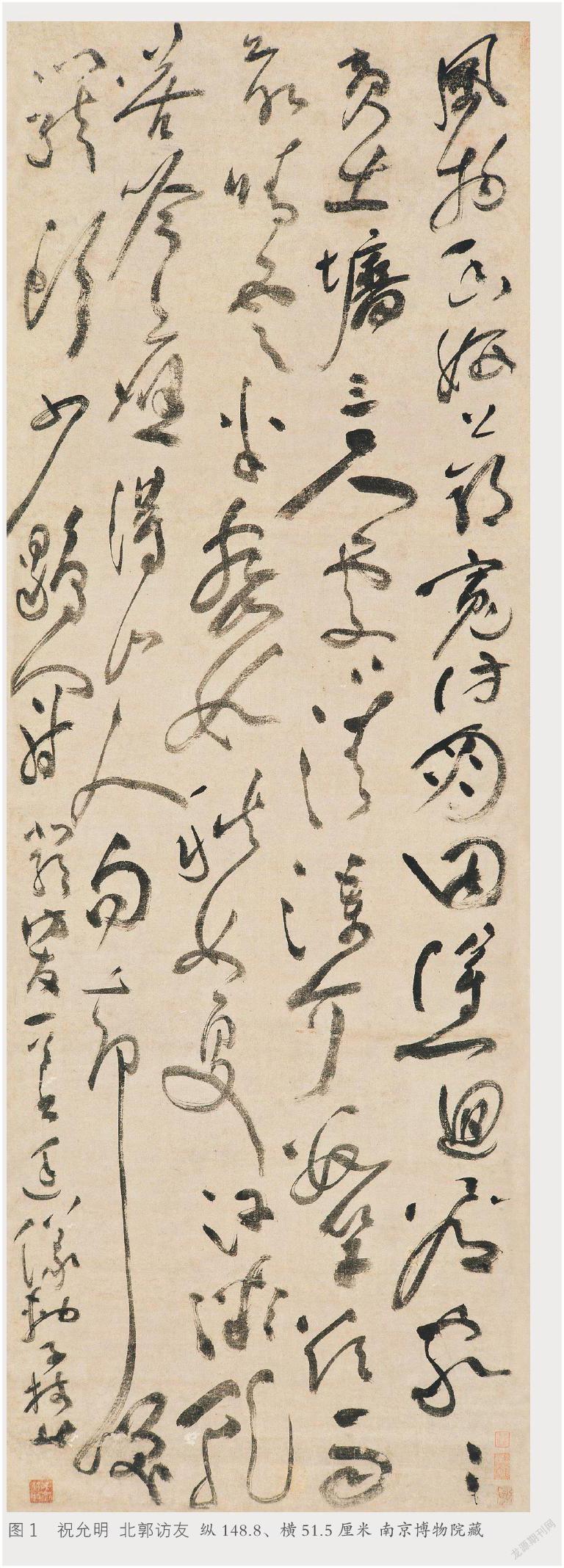

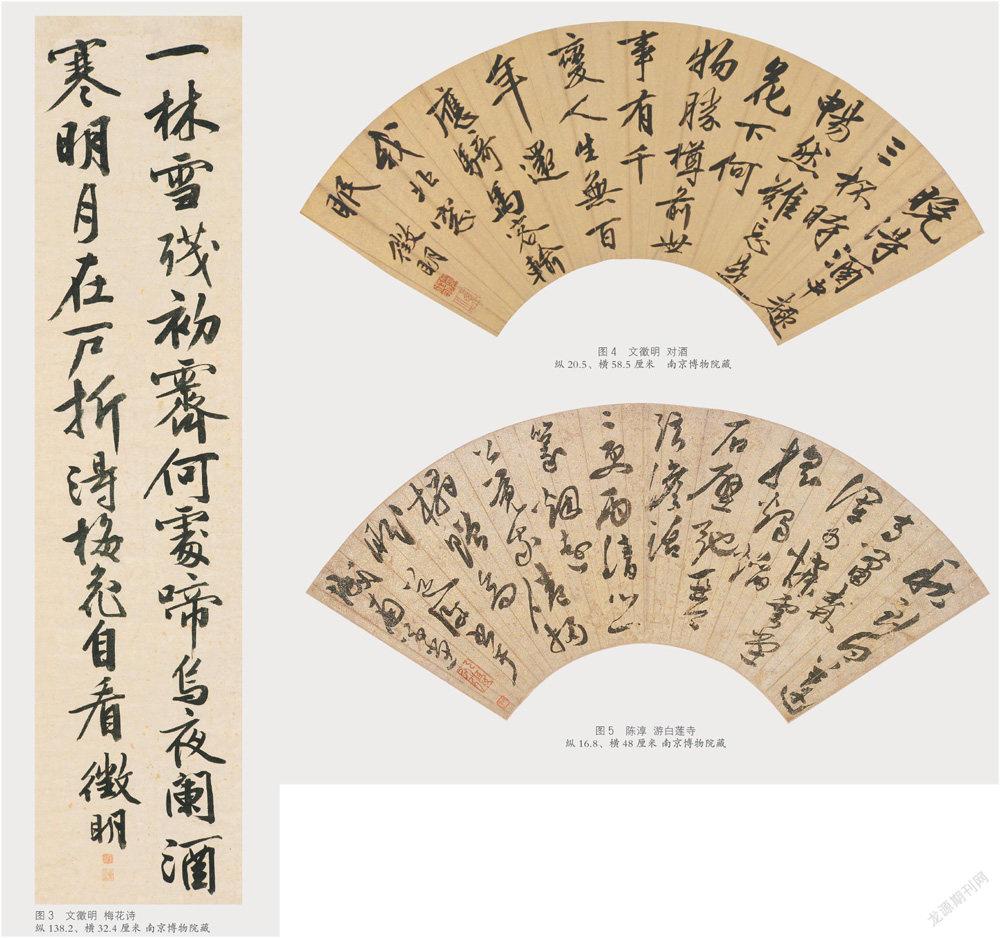

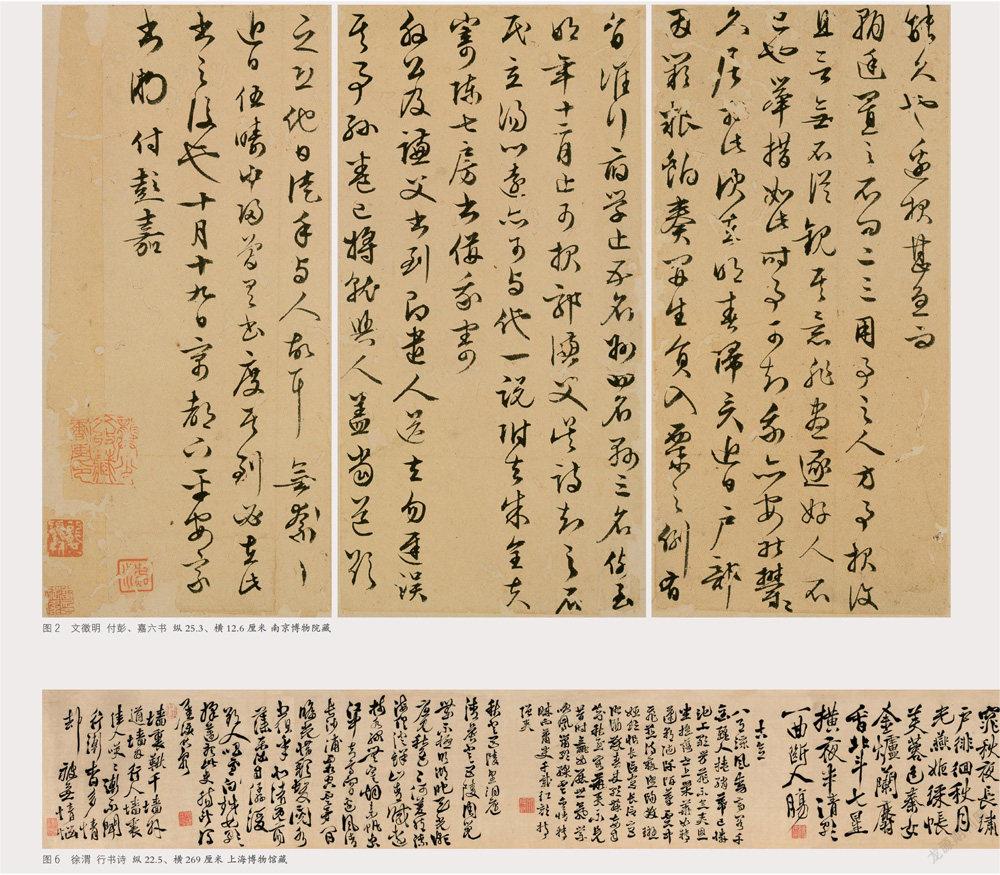

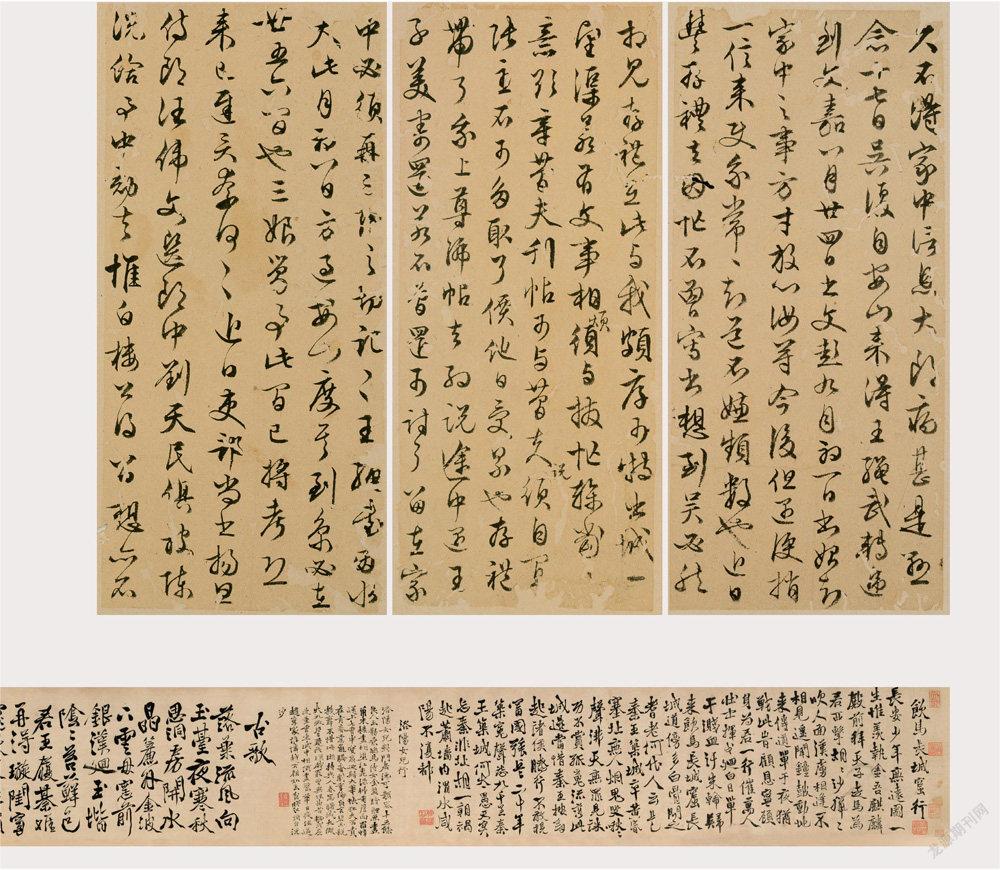

年长的祝允明深受宋人黄庭坚的草书影响,所作书法不论是长卷、大轴,还是扇、册、小札,都大气豪放,晚年对“点”画的运用,对点、线、面关系的处理,更是出神入化,其用笔、结体和章法均得黄山谷草书之神(图1)。吴门领袖文徵明的行书风格大体可分为两路:一路以王羲之为“主干”,以米芾、苏轼和赵孟頫为“枝丫”(图2);一路则直接效法“长枪大戟”的黄庭坚行书(图3、图4)。陈淳虽是文徵明的弟子,但在书风上与之渐行渐远,主要上溯唐宋,以李怀琳、林藻、杨凝式、米芾和蔡襄为宗,总体来看,其行草书受李、杨、米的“率意纵笔”的影响最大(图5)。王宠是“吴门四家”中年纪最小也是最特别的一位。其书法全从《淳化阁帖》中来,取法晋唐,风格典雅,气息疏淡,不学宋人,相比之下,更近于“尚韵”的晋人,归根结底也是“尚意”的。以此“四家”为代表的“吴门书派”众书家,在借鉴宋、元的基础上上溯晋唐,在行书、大草书、小楷书等领域取得了重要成就,成为明代中期书坛之主流,对后世产生了积极而深刻的影响。

明代晚期程朱理学逐渐衰微并异化,陆王心学继续发展,禅宗思想极度盛行.从哲学到文学艺术,都表现出了一股空前强烈的个性解放思潮,

出现了一大批重个性、重创新、重主体情感抒发的艺术家。徐渭和董其昌可谓“吴门书派”之后书画领域的领军人物。在文艺思想上,徐渭强调“出乎己”的“独创”和“天成”,董其昌主张“真率”和“平淡”,各领风骚。在书法实践上,徐渭的书法表现出了一种粗服乱头的狂放,董其昌的书法则流露出一种平淡、虚灵的气息。这与哲学上的“童心说”、文学上的“独抒性灵”一样,都是晚明个性解放思潮的产物。此二家之外,当时的书坛尚有与董其昌并称“晚明四家”的邢侗、米万钟和张瑞图,云间书家莫是龙、陈继儒,篆隶书家赵宦光、宋珏,“明末三株树”黄道周、王铎和倪元璐,以及遗民书家傅山、朱耷等人,共同铸就了浪漫多元的晚明书风。

徐渭的书法,主要是行草,或以行书为主加入草书,或以草书为主加入行书,面目之奇异,技法之大胆,实非同时代书家所能及。他在绝大多数作品中表现出来的无拘无束和狂放不羁,着实让观者感到无所适从,很难在短时间内对其师承有一个准确的判断,甚至有人用“绝去依傍”“无可参照”这样的词语来形容徐渭的书法。可是,事实真的如此吗?徐渭的书法真的无所依傍吗?答案显然是否定的。明代学者陶望龄最先窥破此秘,他认为米芾是徐渭书法的取法对象。”的确,徐渭偏爱来人书法,尤其是“潇散爽逸”的米芾书法,可谓其书法大业之根基。这一点可从上海博物馆藏徐渭《行书诗》卷(图6)和南京博物院藏徐渭《三江夜归诗》轴(图7)中得到印证。两作用笔均爽利、跳宕,多用露锋、侧锋之法,无论是正侧、偃仰和向背关系的处理,还是转折、顿挫技法的运用,都与米书保持高度一致;而两件作品中常用的“上合下开、微微欹侧”的“梯形”结字之法,更与米书如出一辙。由此可见,徐渭延续了明代中期以来逐渐复苏的北宋“尚意”的书法传统,并将其带至“天崩地坼”的明代晚期,在“吴门书派”“云间书派”和“晚明五大家”之间起到了很好的衔接作用。

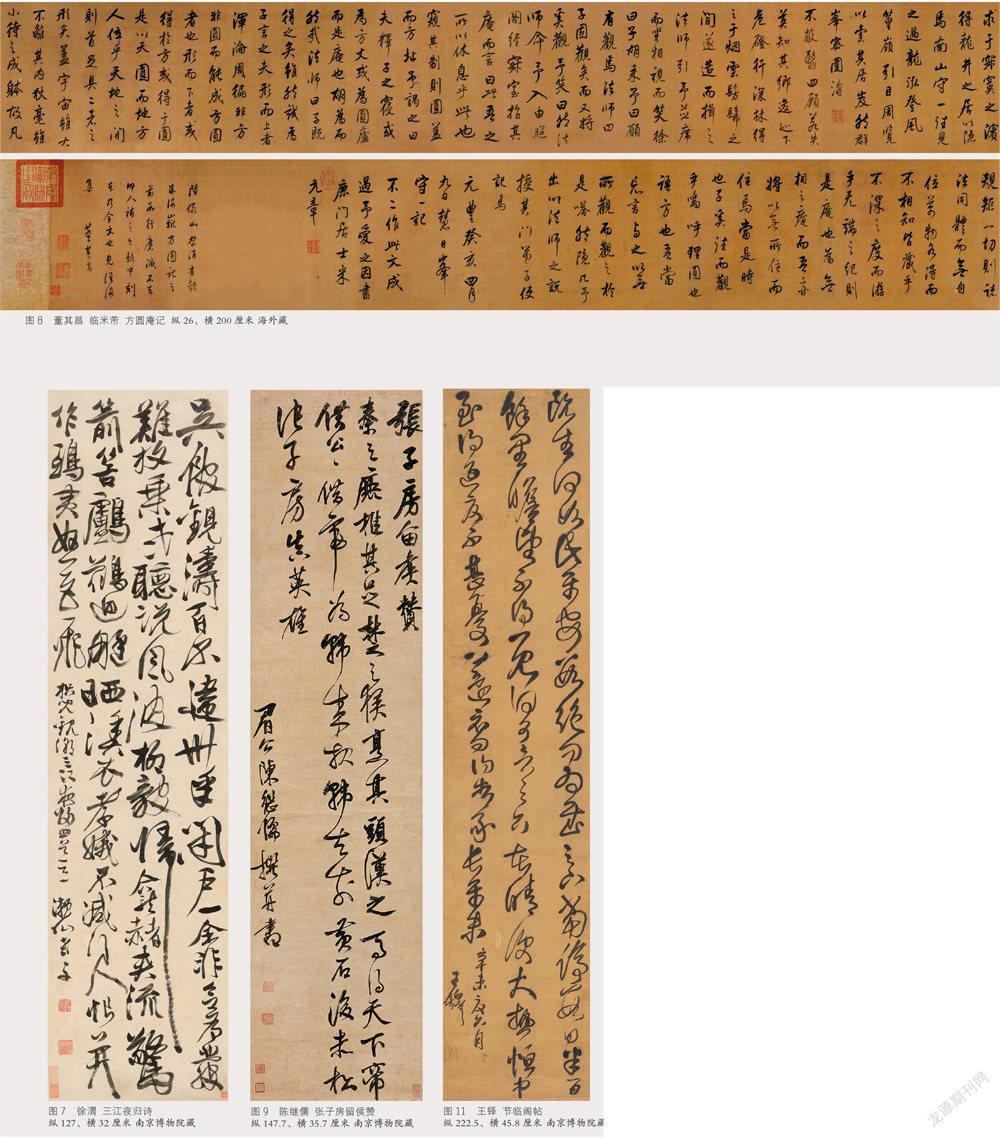

董其昌是明代晚期乃至明、清两代最有影响力的帖学大师,其书法学习、创作均不定格于某个朝代、某个书家,而跨越历朝历代,乃全方位的。这得益于他与老师韩世能、前辈项元汴等大收藏家、大古董商的交游,使其得以借阅晋、唐、宋、元法帖与宝绘,甚至还能上手临摹、把玩或题跋。其于晋、唐、宋、元名迹上的题跋,在上海博物馆2018年底举办的“丹青宝筏——董其昌书画艺术”特层展品上随处可见。他17岁学颜真卿,之后改学虞世南,又上溯钟繇、王羲之,游走于唐宋之间,取法诸名家,却不为其所囿,能得众之长。他擅长楷、行、草三体,而以率意的小行草为最,此体后来风靡清初。在行书众多的取法对象中,董其昌于王羲之和米芾身上所得最多。王義之行书毋庸赘言,乃董其昌行书之根基。而对米芾行书,董其昌也曾下过很大功夫,追本溯源,当与其云间前辈莫是龙的熏陶、引导有关。

“依托于莫是龙与董其昌亦师亦友的关系,以及莫氏早于董氏师法米芾的书学实践,莫是龙对董其昌的书法取法影响甚多。”“莫是龙书法重在求古,上溯魏晋,宗法‘二王’,在其父莫如忠独宗‘二王’外,创新求变,兼有宋人意趣,米芾筆意尤为鲜明。”“董其昌约中年后开始学习唐宋人书法,其中主要的师法对象便是米芾,从绘画、鉴赏到书学,处处以米芾为典范。”取法、审美亦步亦趋,当不是巧合。从传世作品看,董其昌至少不止一次地完整临摹或创作米芾的《天马赋》《方圆庵记》(图8)等名作,他还经常合临“宋四家”的行书于一卷之中。这些都反映了董其吕对以米芾为代表的“宋四家”书法的热爱,而更多是对米芾等人“尚意”精神的热爱,尤其是米芾之“尚意”,乃尚“晋人古意”基础上兼尚“己意”。

董其昌的“尚意”倾向,不仅体现在取法以米芾为代表的“宋四家”书法,还体现在独特的“临古观”上。“董其吕重视临摹,并且只临摹古人书迹,这在其书法理论和书法实践中都有明显体现。其临古观则主要包含两个方面,即临古之方式和临古之目的。从临古之方式来看,董其昌重用笔不重结构,认为结构伴随用笔而生,他不刻意追求形似,并主张参用他人书法之笔意来求神似;从临古之目的来看,董其吕不是为了临古而临古,其临古是为了在艺术中找到自我。”“对董其昌来说,临书已不仅是学书的途径,还被作为自运的契机,因此临书者已不必在形似神似上用心。”这样的“临古观”对之后的王铎、傅山、朱耷等一系列明末清初的书家都产生丁深刻的影响。

陈继儒是董其昌的挚友加“铁粉”,也是董其昌创立“云间书派”的“合伙人”之一,书画主张和董其昌高度一致并且互为补充。陈继儒书法主攻苏轼、米芾,尚宋人之风,以“意”为之,时而得苏趣,时而得米趣,十分率性。其大字代表作如南京博物院藏行书《张子房留侯赞》轴(图9),用笔圆转流畅,如行云流水,一气呵成,结体既有苏书之厚重,又不失董书之飘逸,部分瘦长的字形还出自米书,实为融合苏、董、米书之典范。其小字代表作如南京博物院藏行书《涿州张桓侯记》册,俗称《张飞记》,文字乃眉公自撰,从书法风格上说,则完全是一副苏书面目。只可惜,名重一时的陈眉公,却因审美趣味太过接近好友董其昌,而导致其书名、画名甚至文名皆被董氏所掩,最后只能以董其昌书学、画学和文学最强有力的支持者和见证者的身份留名于世。不过,正是有陈眉公这样的人默默付出和全力支持,才能有历史上强大的“云间书派”。

米万钟与董其昌齐名,二家常被时人合称为“南董北米”。作为米芾的后裔,米万钟自然在书法上取法祖上家法,但平心而论,其结字之普通与米芾书法之跳宕恣肆实在无法相提并论,而多显肥厚、横撑之态(图10)。其大字草书多用枯笔、破笔之法,虽有北宗的苍茫之气,但用笔很是空乏,笔力十分软弱,很难让人将其与米南宫的书法联系到一起。虽然与邢侗、张瑞图、董其昌共享“晚明四家”之美誉,但是米万钟的书法常常因为单薄而遭到明末及后世书家诟病。这是很正常的。

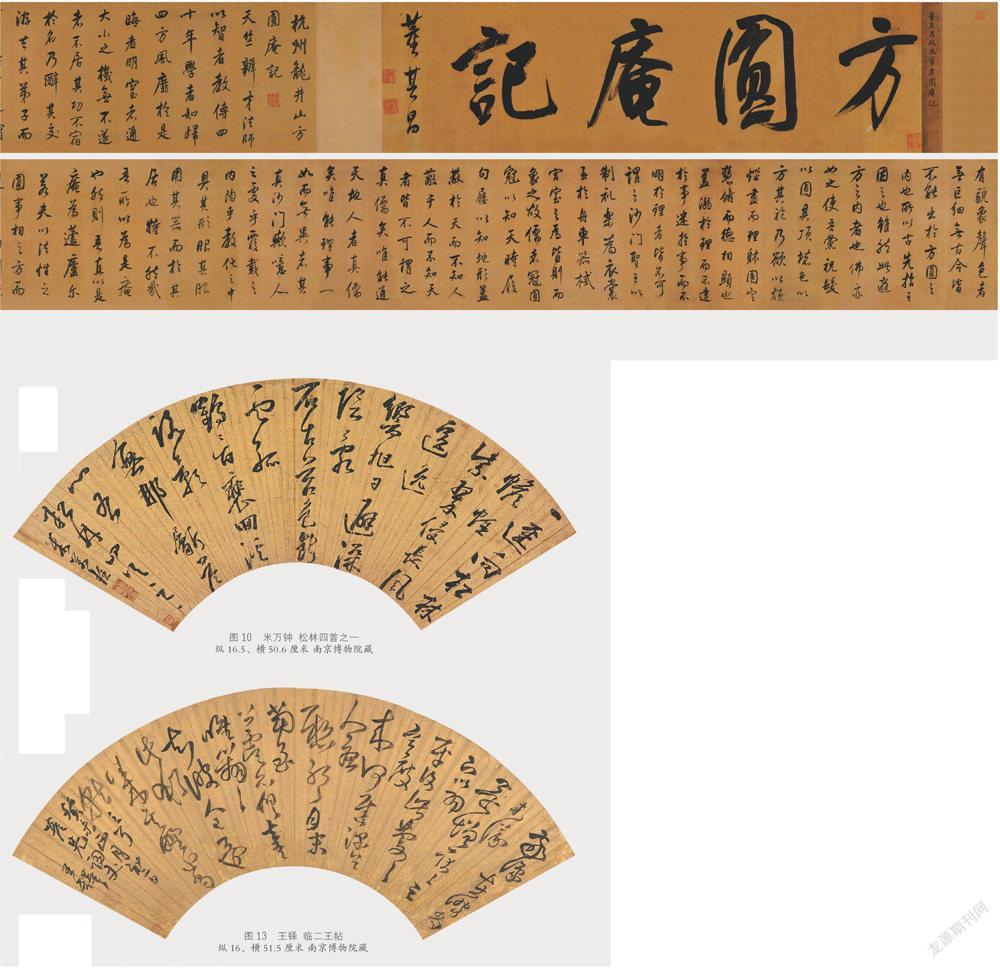

如果说董其昌的小行草书(或者说小草行书)是书法中的“小写意”,那么王铎的大行草书则堪称书法中的“大写意”。

王铎的狂草得益于《淳化阁帖》,笔力刚健,以圆转之法贯气,以折锋之法增势,气势撼人心魄。其狂草代表作如南京博物院藏王铎《节临阁帖》轴(图11),一笔直书而下,直至墨渴方休,然后再蘸墨,再书写,并如此反复,形成强烈的、跌宕起伏的节奏回环;结字大胆,行气流畅,章法茂密,还以十分出格的涨墨法强化全作的黑白效果。此《节临阁帖》轴,杂临王羲之《阮生》《足下疾苦》《长平》等数帖而成,乃王铎的草书名件。“他所临写的《淳化阁帖》,早年曾做到‘如灯取影,不失毫发’,但观其大量临作,在注意笔法的传统特征以外,绝大多数却不以‘形似’为目的,而以‘我神’取代‘他神’……说是临仿,实际上就是创作。”

王铎的行书初学《集王圣教序》,兼学时人,取法广博。他最崇拜的是米芾。南京博物院藏王铎《五言律诗》轴(图12),用笔、结体,乃至章法,都与米芾行书高度相似。所不同的是,王铎在将小字展大书写的过程中加入了更多的顿挫、方折用笔以增加点画的力感、质感。其大字用笔豪放而不失精微,结体、章法、墨法变化多端而富有层次,克服了小字经放大书写后通常会出现的“不耐看”之难题,将明代以来“长卷大轴”的书法形制所特有的恢宏气势发挥到极点,为明代书法的形式美注入了全新的内容。

王铎取得如此大的艺术成就与其终身勤奋刻苦之优秀习惯有密切关系。他视“一日临帖,一日应请索”为必尊之古。“在王铎的笔下,‘临’书有了新的开拓。”临古帖也是其应酬的主要手段。他取法广博,除了临摹“二王”、米芾等古代名家法帖之外,他还取法少数时人和一些名不见经传的古人书法以为补充,这一点很特别。《淳化阁帖》中的大草书是其最主要的临摹对象,但王铎有自己的临摹和取舍习惯。对于应酬之作,王铎坚决规避丧、乱、哀、祸、病、痛、死等一类有不祥含义之字眼,有时还根据需要进行多帖“拼临”,凭借其高超的技法和统一的能力让人看不出丝毫破绽,俨然是一幅崭新的书作。如南京博物院藏其《临二王帖》扇页(图13),便是王铎在临写过程中当机取舍之结果。此作节临王羲之《敬豫》《适太常》《月末》《吾唯》,王献之《玄度来何》诸帖而成,墨色丰富,层次分明。“王铎这种不受成法约束的‘临’书,使我们了解到,‘临’的内涵在晚明比之以往不知要宽泛了多少。””

同样是“临”,同为“明末三株树”的倪元璐则以王右军、颜鲁公和苏东坡三家为临仿对象。“古人一向认为颜书得篆意,苏书得隶意,从两人书作中考察确实如此。而倪元璐凝涩激越的书风、雄浑苍劲的骨力得力于颜书之篆意,其横向开张的笔势运动及方侧用笔之重,或自苏书的隶意而变化,或即得自六朝碑版的影响。”倪元璐正是巧妙地借用苏书一贯“左低右高”的欹侧体势,而以方折的草书体替代苏轼的行书体,并强化横向用笔以增加苏书之“横势”,并在写末笔时偶出隶书或章草之波磔效果,以增加结体之隶意。这便是倪元璐在苏书基础上的变法之要点所在。

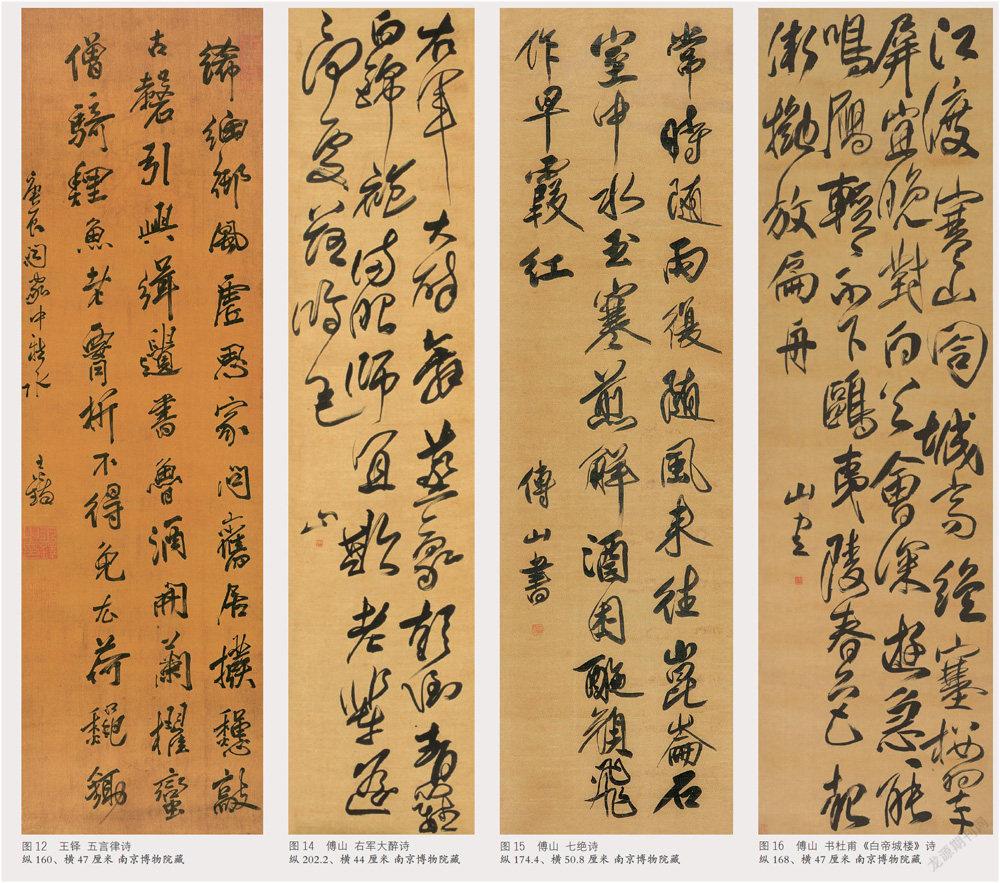

傅山的狂草最重真性情,突出恢宏的气势,与徐文长、王觉斯的大草稍相接近,但在磅礴大气上有过之而无不及。南京博物院藏傅山《自作诗》轴,也被称为《右军大醉诗》轴(图14),是傅山狂草的代表作主一,中锋、侧锋笔法交替使用,俯仰、正侧结构率性而出,字形宽博而大气。傅山通过大笔浓墨、纵横牵绕的方式让笔势一贯而下,作品自右至左,似有一种横扫千军之势。

傅山的行书不拘泥于成法,主要取法宋人米芾、黄庭坚和时人王铎。从传世作品来看,傅山行书的面貌很多样,但总的来说,可以分为两类:一类以圆笔为主,多用中锋、提按笔法,极少用顿挫、转折笔法;另一类以方笔为主,多用侧锋、绞转笔法,而极少用平动、使转笔法。但不论哪一类,点画都很舒展,结字都很大气,均无造作、摆放之态。以此标准评判,南京博物院藏傅山行书《七绝诗》轴(图15)属于前一类,用笔圆转,线条缠绕,但笔路清晰,结体呈纵势,撇捺大开大合,颇有宋人黄庭坚行书的“长枪大戟”之意味。

而南京博物院藏傅山的另一幅行书作品《书杜甫<白帝城楼)诗》轴(图16)则属于后一类。全作用笔犀利、跳宕,多用方折、绞转之法,并以侧锋笔法取妍,与米芾书法有极其相似之处,属于傅山行书中的方笔一路。作品结字瘦长,源自米芾,但较之相对宽博些。作品章法紧密,左右穿插,上下错落,如砌石之法。这不禁让人联想到前述徐渭行书《三江夜归诗》轴,在某些方面,两作颇有异曲同工之妙。此“妙”正缘于傅山和徐渭的行书皆取法宋人米芾,方有不少神似之处。如果再将此二作与上述王铎的行书《五言律詩》轴放到一起欣赏,就更加“妙”不可言了。

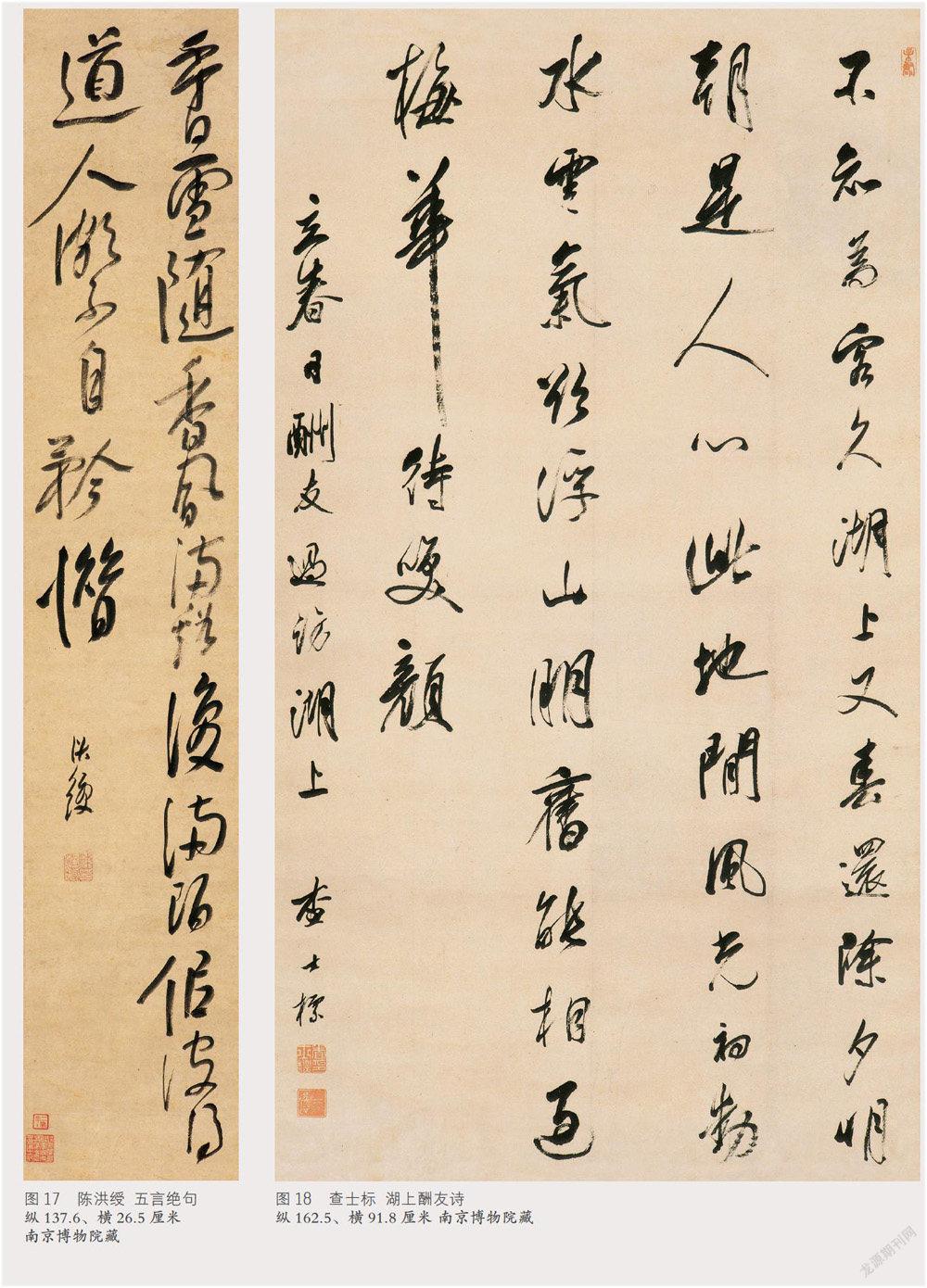

甲申之变后,王铎、傅山等人以不同的身份进入清朝,或“降臣”,或“遗民”,都继续在文化艺术领域发挥着重要的作用。在相当长的一段时间内,清初书法依然是晚明书法的延续。从政治立场上看,王铎、钱谦益、吴伟业、周亮工、戴明说、法若真等人或可谓“降臣书家”,傅山、担当、陈洪绶(图17)、归庄、查士标(图18)、龚贤、宋曹、朱耷等人则可谓“遗民书家”。从书法风格上看,明代书法风格的两条发展脉络在不同程度上得到了继承和延续,”清初书坛大致形成了以王铎、傅山、宋曹为代表的“大写意”书风和以担当、查士标、沈荃为代表的“小写意”书风。正是这样的薪火相传,才让有明一代复苏起来的以米芾为代表的北宋“尚意”书风继续在清代中前期的书坛上得到不时呈现。