关于良渚古城,你需要知道这些

陈明镇

2019年7月6日,联合国教科文组织第43届世界遗产委员会会议正式将良渚古城遗址列入《世界遗产名录》,这成为中国第55处世界遗产,也是《世界遗产名录》的第一处东亚地区新石器时代城市考古遗址。世界遗产委员会会议认为,“良渚古城遗址展现了一个存在于中国新石器时代晚期的以稻作农业为经济支撑、并存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态,印证了长江流域对中国文明起源的杰出贡献”。

与兵马俑或金字塔等家喻户晓的文化遗产相比,人们对良渚古城的了解还很不够。对于中华文明史乃至世界文明史而言,良渚古城的价值丝毫不逊于兵马俑或金字塔。它在江南静静矗立了五千年,自2006年以来才逐渐为人所知,可以说是古老却又姗姗来迟的人类奇迹。笔者也注意到,一些公众对其不无质疑,如良渚文化没有青铜器和成熟文字,能算文明么?良渚文化能与古埃及等古代文明相提并论么?良渚文化与中华文明有关系么?诸如此类的问题,笔者试作解答。

说到良渚古城,就不得不提良渚文化。考古学家根据出土物的不同特征,将不同的遗存区分为不同的文化。一种考古学文化,有一定的存续时间,也有一定的分布范围。良渚文化延续了约一千年(距今约5300—4300年),分布的核心区域为环太湖流域,大致相当于“江浙沪包邮区”。

考古学文化一般根据首次发现的典型遗址命名。良渚文化的首次发掘,是在今天浙江省杭州市余杭区的良渚镇。良渚文化遗址已发现600余处,83年来的发掘表明,首次落铲的良渚遗址恰恰就是这一支文化的政治中心,其间不无巧合之处。良渚文化是一种考古学文化,良渚古城则是良渚文化遗址群中规格最高的一处。如果良渚文化已经形成国家,那么良渚古城便相当于当时的王都。

良渚文化最为人所知的是精美的玉器,如玉琮、玉钺、玉璧,许多人已经通过《国家宝藏》《如果国宝会说话》之类的电视节目了解到出自良渚“王陵”的“玉琮王”。清宫旧藏也有一些良渚文化的玉器,过去长期被认为是汉代的器物,乾隆便误以为玉琮是汉代的车釭。除了玉器,良渚文化引人关注的还有精美的漆木器和象牙器、先进的轮制陶器技术、发达的稻作农业、规模宏大的土筑城址和土筑祭台、神秘的神人兽面纹、600多例原始文字、灿烂的衣冠文化、高度集中的王权、阶层分化明显的社会结构等。

良渚文化并不是凭空出现的,作为良渚文化前身的马家浜文化和崧泽文化,已经孕育了良渚文化的诸多文化因素,并已有初步的社会分化。距今4300年左右,也正是传说中“大禹治水”的时代,伴随着全球降温事件所带来洪水等灾害以及新石器时代文化的重组,良渚文化在江浙地区消亡,当地出现了钱山漾文化和广富林文化,文化大大倒退。但良渚文化的精魂并未消散,它既在东南一隅延续,也不时闪烁于三代文明之中。

我们常说“中华上下五千年”,近乎常识,为什么还需要良渚文化来坐实呢?

一方面,我们过去说的中华五千年是从炎帝、黄帝算起的,而20世纪初兴起的疑古运动极大动摇了“三皇五帝”的古史系统,炎黄自此转入若明若暗的传说之中,许多人不再将其视作信史。

另一方面,西方“世界文明史”之类的著作,提到中国古代文明,一般都是从商代甚至周代说起的,商周之前的考古发现都避而不谈。夏代是否存在,被打上了大大的问号。夏代之前,更是云遮雾绕。

暂且不谈古史传说,单从考古发现看,否定或无视中国商代以前的文明史是极不公允的。这主要是因为一些西方学者对中国新石器时代考古缺乏了解,他们中有些人对中国考古的认识,几乎还只是停留在上世纪80年代。事实上,早于殷墟遗址的二里头遗址(距今约3750—3500年),已有王朝气象。而在二里头文化横空出世之前的“龙山时代”(距今约4300—3800年),陶寺、石峁等遗址无疑也是文明的实体了。良渚文化被发现之初,考古学家将其归入“龙山时代”。近年的研究表明,良渚文化完完全全是“龙山时代”之前的存在,在陶寺、石峁、二里头等大型都邑崛起之前,良渚古城早已屹立于东海之滨。近年有一些学者开始提“良渚时代”的概念(叶岗、陈民镇、王海雷:《越文化发展论》,中华书局2014年版;王宁远:《良渚古城及外围水利系统的遗址调查与发掘》,《遗产保护与研究》2016年第5期;陈明辉、朱叶菲:《良渚時代的中国与世界》,《博物院》2019年第2期),良渚文化可以说引领了一个时代。

在距今5000年左右,中国境内的新石器时代文化,以良渚文化的发展程度最高,近年的“中华文明探源工程”便将良渚文化视作同时期文明成就的标杆、中华五千年文明史的实证。有人说“一千年文明看北京,三千年文明看陕西”,那么五千年文明无疑应该看江浙。

那么为什么说良渚文化已经进入文明社会阶段了呢?

凡是人类的物质创造和精神创造,都可以统称为“文化”。早在旧石器时代,先民已经在开始创造“文化”。“文明”则代表一种高级的社会发展状态,只有文化达到一定的高度,才能被称为“文明”。

关于判定某一社会是否“文明”的标准,过去长期流行所谓的“文明三要素”说,即“文字+青铜器+城市=文明”。但这基于西方文明总结出来的标尺,并非放之四海而皆准。譬如,南美洲的印加文明便没有出现系统的文字,再如古埃及被一些埃及学家视作“没有城市的文明”,再如中美洲的特奥蒂瓦坎文明和玛雅文明都没有出现青铜器。但大家都承认古埃及、玛雅、印加属于“文明”。而欧洲大陆的很多地方尽管很早便使用青铜器,但迟迟未能进入文明社会。我们不能因为良渚文化没有青铜器便否定其文明化的成就,也不能因为某些地区使用青铜器便认为它先进。不少学者认为中国史前存在一个“玉器时代”,如果按照中国的标准,西方没有发达的玉器文化是否也是一种缺憾呢?

因此,许多学者提出应以国家的起源来判定文明的起源,陈剩勇先生则强调以等级区分为核心的“礼”才是中华文明起源的标志。总之,社会的高度复杂化以及相应的管理制度应为是否进入文明社会的最重要依据。

在二十多年前,学界对良渚文化是否进入文明社会尚有疑虑。因为良渚文化虽然已经发现精美的玉器、宏大的土台以及原始文字,并展现出明显的社会分化,但未有青铜器的踪迹。1996年,在纪念良渚文化发现60周年国际学术讨论会上,石兴邦先生将学者对良渚文化社会性质的认识归结为曙光论、文明形成论和未定论。除了张忠培、严文明等先生,很少有人明确主张良渚文化已经跨过了“文明”的门槛。

现在大家之所以普遍认为良渚文化已经进入文明社会,主要是有了一颗重磅砝码——良渚古城及外围水利工程。至此,一个良渚古国呼之欲出:

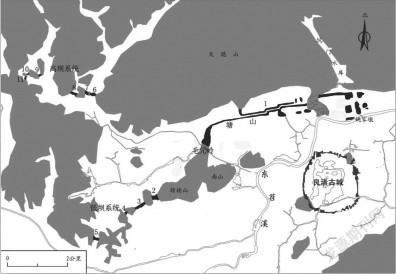

良渚古城的内城(相当于皇城)面积约300万平方米,加上外郭,面积达800万平方米,古城内分布着莫角山宫殿区(相当于宫城)、反山王陵等大型建筑;

良渚古城的城墙宽度可达60米,足足是西安城墙的2—4倍;

莫角山宫殿区居于良渚古城的中央,这是一座承载宫殿的大型人工台地,面积约30万平方米,相当于故宫的二分之一,总土方量达到228万立方米,是目前所知当时地球上最大的单体建筑物;

宫殿区东面发现有2万斤的碳化稻谷,宫殿区南面是一个存量将近20万斤的稻谷仓库,有人据此推测良渚古城的居民有近4万人;

外围水利工程由11条堤坝组成,其影响的范围超过100平方公里,是目前所知同时期世界上规模最大的水坝建筑,也是目前所知世界上最早的拦洪水坝,比传说中的“大禹治水”还要早上1000年。

以上工程,都是距今5000—4700年之间陆续建成的。良渚古城及外围水利工程的土方量,超过1000万立方米。根据赵辉先生的估计,若每天出工1000人,每年出工30万人,整个工程需要连续建造110年。(见《良渚的国家形态》,《中国文化遗产》2017年第3期)这无疑是一个惊人的数字。如果没有高度统一的王权和强大的社会动员能力,显然是难以完成这一系列大型工程的。

除了良渚古城这一王都性质的聚落,尚有上海青浦福泉山、江苏武进寺墩等次一级的中心聚落,严文明、赵辉等先生据此指出良渚社会内部存在“中央”和“地方”的关系,更接近广域王权国家。政治权力以及宗教权力正是通过聚落、墓葬以及各类器物的不同等级层层渗透的。

王城、王陵、玉钺等王权象征物以及广大地域范围内物质文化与精神文化的趋同表明当时存在高度统一的王权,反复出现的神徽、神鸟等纹饰表明当时存在统一的信仰体系,玉器、漆器、象牙器等器物的高超制作能力以及大型工程的营建表明当时当权者拥有极强的社会动员能力,聚落、墓葬、器物的严格等级区分表明当时社会已有相当程度的阶层分化。因此,说良渚文化已经形成国家并已经跨入“文明”的门槛是一点也不为过的。

正如印度河流域的哈拉帕文化又可称为“哈拉帕文明”,一旦确认良渚文化已经进入文明社会阶段,那无疑可改称为“良渚文明”。

有人或许会问,良渚文化再发达,也只是早已消失的地方文化,跟中华文明又有什么关系呢?如果良渚文化与后来的中华文明没有关联,那么通过它来佐证中华五千年文明史也便无从谈起了。

长期以来,黄河是中华文明的母亲河、中原是中华文明的发祥地的认识深入人心。实际上,中国也有“两河流域”,长江和黄河都是中华文明的母亲河。

受到“中原中心说”的影响,长江下游的文化长期被低估。良渚文化发现之初,被误认为是北方龙山文化的分支;同样的,长江下游的上山文化、跨湖桥文化、河姆渡文化等考古学文化最初为人所知时,也因为过于“先进”,其碳十四测年数据的准确性一度遭到质疑。近数十年的考古发现表明,中华文明的发生与早期发展是“中国相互作用圈”(张光直先生语)的产物,“多元一体”并非虚言。包括良渚文化在内的长江流域的文化,以及西辽河、淮河等流域的文化,与黄河流域的文化一道,都始终是中华文明发生与早期发展的参与者。

蘇秉琦先生将中国的新石器时代比喻为“满天星斗”,先民在华夏大地创造了诸多灿烂的文化。强调良渚文化的高度,并不是抹煞同时期以及在此前后其他文化的成就。只不过在“良渚时代”或者说良渚文化兴盛的时代,良渚文化无愧于当时最亮的那颗星。在良渚文化退出历史舞台之后,中国进入“龙山时代”,文化经过了整合与重组,中原正式确立了文明重心的地位。如果说之前是群星璀璨,良渚文化尤为耀眼,那么此时已是众星拱月,中原成为中华文明的核心地带。尽管良渚文化消亡了,但“龙山时代”的考古遗存乃至其后的商周文明,都不无良渚文化的踪迹。

早在良渚文化兴盛的时期,良渚文化便与周边的考古学文化有所交流,尤其是与山东地区的大汶口文化之间,存在某些相一致的符号。在“龙山时代”,无论是陕北的石峁文化,甘青的齐家文化,晋南的陶寺文化,还是岭南的石峡文化,都可以见到良渚文化的影子,因此有人说良渚文化影响了当时的大半个中国。良渚文化所奠定的礼制,玉琮、玉钺、玉璧等玉器组合,鼎、豆、壶等陶器组合,代表良渚文化宗教信仰的神人兽面纹,宫城、皇城、外郭的三重城市结构以及城乡分野,祭坛的形制,文字符号的形态,衣冠文化,等等,都可以在商周乃至后世找到踪影。良渚文化并未离我们远去,它所创造的物质文化和精神文化,很大程度上汇入了中华文明的长河之中,奔流不息。中华文明的连续性与多元一体,均可由此体现。

我们向来说“四大文明古国”,指两河流域的苏美尔、古埃及、古印度(指哈拉帕文明)和古中国。这四大古代文明均为原生文明,故不涉及古希腊、古罗马等;它们起源甚早,而美洲文明发生相对较迟。这四大古代文明中,唯有中华文明延续至今。

西方许多学者只承认我们三千多年的文明史,而苏美尔、古埃及和古印度都至少有四五千年的文明,中国古代文明似乎相对落后。就视觉观感来说,宏大的金字塔给人带来的震撼力,非低调的良渚古城所能比拟。因此,不少国人认为包括良渚文化在內的中国古代文明无法与其他古代文明比肩。

我们大可不必妄自菲薄,良渚文化完全有与其他古代文明同场竞技的文化自信:

四大古代文明都位处大致相同的纬度(北纬30°左右),都依傍大河,有着相似的地理背景;

距今6000年左右,古埃及和苏美尔社会复杂化的节奏加快,差不多同时,良渚文化的前身崧泽文化以及邻近的凌家滩文化也已经在孕育复杂社会,是良渚文化的先声;

距今5300年左右,古埃及、苏美尔和良渚不约而同进入成熟文明的阶段,哈拉帕文明进入成熟文明阶段则相对较迟。

从时间表看,良渚文化的文明化进程并不比古埃及和苏美尔滞后。

四大古代文明也有许多不同之处,譬如古代中国以稻作和粟作农业为基础,其他三大古代文明则是麦作农业;古代中国一开始缺乏金属冶炼技术,但在玉器的制作工艺上达到了高峰;古代中国的建筑材料以土木为主,其他三大古代文明则以泥砖和石头为主。

正因为良渚文化的建筑材料主要是土木,难以抵挡日晒雨淋、火烧水淹以及人类活动的破坏,故四五千年过去之后,罕有遗迹存世。出于同样的原因,即便是汉唐盛世,能给我们直观感受的遗迹也并不多。良渚古城的墙体以及莫角山宫殿区等大型建筑,规模过大,很难令人联想到是人类的杰作,过去长期被视作自然山体;而且它们都以夯土为主,年深日久之后绿植遍布,逐渐与周围自然环境融为一体,近乎“隐身”,这一庞然大物在世人眼皮底下沉睡了数千年,直到2006年才为人所知。正由于此,良渚古城及其外围水利工程虽然体量巨大,但难以给现代人相应的视觉冲击。

尽管如此,我们仍可通过横向比较来体会良渚文化的文明成就:

莫角山宫殿区是一座人工堆筑达10余米的夯土高台,过去被誉为“土筑金字塔”。胡夫金字塔作为古埃及金字塔中最大的金字塔,极为雄峻。但在体积上,莫角山高台与胡夫金字塔相差不远:前者的工程总土方量约为228万立方米,后者的体积约为260万立方米。要知道,胡夫金字塔的建造时间要比莫角山宫殿区足足晚了3个多世纪。

就聚落规模而言,古埃及的聚落结构难以确知,苏美尔文明的中心城市乌鲁克在良渚古城的时代达到鼎盛,其面积约为550万平方米,人口约4万人;而包含外郭在内的良渚古城面积可达800万平方米,胜过乌鲁克,人口与乌鲁克相比也不遑多让。乌鲁克之后的重要城市乌尔,面积约50万平方米,则远不及良渚古城。至于哈拉帕文明,所发现的规模最大的城址摩亨佐·达罗面积约250万平方米,尚且小于良渚古城的内城,时代也晚于良渚古城。

至于良渚古城外围的水利工程,无论是设计的精巧程度还是施工的繁杂程度,都可以说冠绝当时。

通过以上横向比较,我们可以发现良渚文明与同时期的其他古代文明相比,在许多方面是有过之而无不及的。良渚古城以及外围水利工程堪称当时的一大奇迹。近年著名考古学家、英国科学院院士、剑桥大学教授科林·伦福儒(Colin Renfrew)意识到自己过去低估了良渚文化的文明成就,故一再强调良渚文明足以与古埃及、苏美尔等古代文明比肩,俨然成了良渚文明的国际代言人。此番良渚古城申遗成功,无疑向世界亮出了崭新的名片。李学勤先生强调我们要“重新估价中国古代文明”,诚然,世人有必要重新认识良渚文明,也有必要重新认识中国古代文明。

(摘自7月17日《中华读书报》)