良渚,被世界承认的“中华起源”

王晶晶 刘雅麟

2002年,大概是所有申遗年份中最热闹的一年。全国十几个地方好像约好了似的——沈阳故宫、明十三陵、明孝陵、山西晋祠、云南泸沽湖、四川三星堆、南越国文化、海上丝绸之路、河南少林寺塔群、宁夏贺兰山岩画、北京云居寺、武当山古建筑、浙江南浔、安徽呈坎村等,先后宣布要“申遗”。浙江良渚也是其中之一。

对良渚来说,这只是开始,此后是条漫漫长路。直到2019年7月6日,振奋人心的消息终于传来 :在阿塞拜疆首都巴库举行的第四十三届世界遗产大会上,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》。伴随着良渚申遗的成功,中国超过了意大利,成为全球世界遗产最多的国家。中华5000年的文明史也以无可辩驳的实证,得到了国际社会的普遍认可。

文化圈流行一句话,100年中国看上海;500年中国看北京 ;1000年中国看西安:5000年中国,就得看良渚了。

良渚遗址,距今5300年至4500年左右。世界遗产委员会认为,良渚古城遗址展现了一个存在于新石器时代晚期的以稻作农业为经济支撑,存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态,印证了长江流域对中华文明起源的贡献。

5000年良渚传奇,被世人发现却只有83年。这还得从一个早已被公众忘记的人物说起,他叫施昕更。

1912年,施昕更出生在浙江杭县良渚镇(位于今浙江杭州余杭区)。他在杭州读了中学,毕业后考入第三中山大学工学院附设的高级工科职业学校。因为曾在艺术馆担任管理员,他对文博充满了兴趣,1930年,进入西湖博物馆从事地质矿产工作。并非考古专业出身,命运却让这个年轻人发现了震动学界的遗址。

1936年,西湖博物馆对杭州一个叫古荡的遗址进行发掘,施昕更也参与了挖掘。他发现有几件器物看上去很熟悉,尤其是一种长方形有孔的石斧,在家乡似乎见过。古荡与良渚,有什么考古上的联系吗?

施昕更越想越疑惑,干脆拿着铁锹等工具跑回老家,自己开始了田野调查。这一年的11月3日,在良渚镇附近棋盘坟一个干涸的池底,他发现了一两片“黑色有光的陶片”,带回杭州。在参阅了大量书籍资料后,施昕更受到1934年发表的《城子崖 :山东历城县龙山镇之黑陶文化遗址》的启示,猜测“此黑陶既与石器相伴,或者与城子崖相同”。

西湖博物馆对施昕更的发现很重视,立马组织了3次发掘,并让施昕更负责。从1936年12月至1937年3月,先后发掘出大量的石器、陶片、陶器等实物资料。施昕更非常振奋,发掘工作一结束,就动笔写出5万余字的《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》,制图百余幅,详细介绍发掘经过、收获,并提出了自己的看法。

施昕更发现良渚之后,本来还盼望继续发掘、研究。但日军全面侵华,战火一步步逼近,25岁的施昕更毅然投笔从戎,两年后患了猩红热并引发腹膜炎,因战事紧张、药品奇缺,英年早逝。

因为杭州沦陷,他花费很多心血写成的考古报告,在去世前一年才得以出版。战时山河破碎,施昕更在标题下面专门写了一行字——“谨以此书纪念我的故乡”。

对当时的考古学界来说,良渚的发现不啻一场地震。

民国时的学者们普遍认为,黄河流域才是中华的起源。东有龙山,以黑陶为特征 ;西有仰韶,以彩陶为特征。至于江南,只是化外之地罢了。学者们按照《史记》里“泰伯奔吴”的说法,认为江南最早的文明国家可以追溯到吴国。至于吴,也是周太王古公亶父的儿子泰伯不愿与弟弟争位,离开岐山,来到被称为荆蛮之地的江南建立的。有学者甚至断言 :“江南不应有石器。”

良渚发现时,大多数学者包括施昕更本人,都受此观点影响,认为良渚是龙山文化的一支。新中国成立后,长江流域不断发现新的遗址,人们很快认识到各处文化的独特性。1959年,时任中国科学院考古研究所所长的夏鼐提出了“良渚文化”的考古学命名。

1986年,是良渚遗址发现50周年。这一年,良渚文化的考古工作有了重大突破。在余杭县长命乡的反山,考古学家清理出11座大墓,共发现了5000多件玉器。

良渚最突出的就是玉文化,其数量、体量、种类以及工艺都达到了中国史前琢玉水平的巅峰,反映了高超的艺术成就。并且这些发掘出来的玉器,体现出良渚文化时期人们在宗教、政治、礼制等诸多方面的信息,拥有重要的地位和价值。

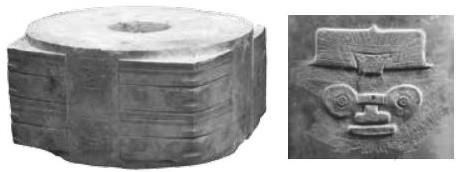

最为世人熟悉的当属“玉琮王”。玉琮是一种“内圆外方”的筒形玉器,中心钻有圆孔。玉琮高8.8厘米,孔径4.9厘米,外径17.6厘米,重6.5千克。“玉琮王”出土于反山12号大墓,上面刻有良渚人的神徽,由神面、人身、兽肚、鸟爪组成 :头戴大羽冠的神人,脸面为倒梯形,双手扶持兽头,骑跨在兽身上。兽作蹲伏状,双眼圆睁,有鼻有嘴,獠牙尖齿,前肢屈膝,利爪毕现。神徽融合了阴线刻画和浅浮雕两种技法,浅浮雕还分层次,最精细的地方,一毫米之内刻了四五道线条。

12号大墓还出土了很多绝品。比如“玉钺王”,上面刻有神徽及鸟纹,在所有良渚出土的玉钺中是唯一的。还有一套良渚文化中唯一的玉权杖,同样刻有纹饰。凭借这些无与伦比的出土品,专家推断,反山正是“王陵”。

总的来说,良渚的玉器可以分为三类 :一是围绕神权、王权的玉礼器,如玉琮、玉钺、玉璧及玉冠等 ;二是玉织具、玉纺轮等生产工具;三是普通的装饰性玉器,如玉珠、玉镯等。对良渚来说,玉无疑是国之重器。

围绕良渚的考古发掘工作一直在持续。

2007年,浙江省文物局和杭州市政府召开了一次新闻发布会,宣布发现了一个面积近300万平方米的良渚古城。著名考古学家、故宫博物院原院长张忠培去实地考察后认定,这是目前所发现的同时代中国最大的城址,可谓“中华第一城”。

这是一个在重要性上不亚于殷墟的考古发现。近代以来,中国上古史屡受中外学者质疑。对三皇五帝、尧舜禹,甚至夏商周,都曾是一片否认之声。1928年,殷墟正式开始考古发掘,成为中国第一个有文献记载并为考古发掘所证实的商代都城遗址。河南偃师二里头遗址,则是目前被认为与夏代有关联的文化遗址。良渚古城的发现开启了人们对“良渚古国”的大胆猜想。

良渚古城布局略呈圆角长方形,南北长1800米—1900 米,东西宽1500米— 1700米。有人工营造的高台,有城墙,分内、外城,有城乡区别,显然不是简单的群居部落。学者赵辉在《良渚的國家形态》一文中指出 :“大量考古发现显示,良渚作为一个国家已经具备了可以讨论其形态的成熟条件。”

远古时期,良渚是像如今威尼斯那样的水城。它的四面城墙上有6个水门。考古学家曾在良渚遗址的西北侧发掘出一条人工堆筑的巨大土垣,长达4.5公里。它匍匐逶迤于农田中,除几处自然山丘,人工营建的痕迹依然醒目。有的分层夯筑,有的以沙砾土堆积。起初大家不知道这条土垣是何用途,随着更多的考古发现,2009年,一个大型水利系统展现在人们面前!

这是由11条水坝连接山体构成的大型水利设施,主要功能是作为良渚古城的防洪系统,同时也用于水运和灌溉。从水坝遗址的切面看,夯土中有规则分布的草炭灰化痕迹。专家证实,良渚人已采用了“草裹泥”筑坝技术,这种工艺在后世水利工程中广泛应用,与现代抗洪中依然使用的沙袋筑堰方式原理一致。现代手段评测显示,遗址中的高坝可阻挡短期内960毫米的连续降水。

经过考古学家和水利专家的研究,确定这个水利系统的断代在距今约4700至5100年,比传说中的“大禹治水”还要早1000年。

上世纪70年代以后,良渚文化分布区域内各遗址陆续出土了600多个刻画符号,尤其以庄桥坟遗址石器上的刻符最为学界瞩目。6个符号,形态规整、排列整齐,专家推断,极有可能是中国最古老的文字。

在这些考古发现的基础上,越来越多的学者认为,良渚在古代,恐怕应该是个方国——联合城邦制国家。先秦有本古籍叫《鹖(音同和)冠子》,里面记载了一个“成鸠氏之国”,并说这是一个“玉礼巫政之国”,国王成鸠氏手握王鈇。宋代人解释,成鸠是太古天皇氏(伏羲)的别号。而在考古发掘中,玉礼、王鈇(玉钺)似乎都能与良渚对上号。有学者认为良渚就是伏羲建立的国家,是中华文明的开端。

良渚文化分布核心在太湖流域,包括现在的余杭、良渚,还有嘉兴南、上海东、苏州、常州、南京一带。再往外还有其扩张区,西到安徽、江西,往北一直到江苏北部,接近山东,而其影响范围就更广了。学者李冬君、刘刚在他们撰写的《文化的江山》中,甚至提出“良渚化世界”的概念,认为良渚文化在传播的过程中,以玉文化为标识,融入当地。龙山文化则极有可能是以大汶口文化为父本,以良渚为母本产生的。中华古民族这个“共同体”,“也许就是从‘良渚化世界’开始的。”

据考古发现,4000多年前,良渚文化在太湖地区突然销声匿迹。盛极一时的良渚古城缘何神秘消失?良渚先民又去向何方?学界对此展开了激烈的争论。有人推测良渚古城遭受了洪灾,良渚先民的住所、设施、农田都顷刻间毁于一旦 ;有人推测,良渚古城被大海侵袭。良渚文化晚期,随着全球气候变暖,海平面上升,建立在太湖平原上的良渚古城被淹没在一片汪洋之中。在良渚文化遗址发现的厚厚的淤泥和沼泽层似可佐证这前两种推测。还有人推测,良渚古城遭受了战乱之祸。

无论是因为什么而消失,良渚文化都“消”而不“亡”。有学者认为,良渚先民的迁徙是全方位的,有的渡江北上,到达中原;有的从西南进入皖赣、闽粤、巴蜀。黄河上游的甘肃青海齐家文化遗址,黄河中游的山西陶寺文化遗址,黄河下游的大汶口文化遗址 ;珠江流域的广东石峡文化遗址等都出土了带有良渚文化印记的新石器时期玉琮。由此可见,良渚文化不仅滋养了长江中下游流域,其璀璨的光芒也辐射整个华夏大地。

(摘自《环球人物》2019年第14期)