佩玉将将其华灼灼

李惠新

在玉器进入世俗化社会之前,佩饰类玉器作为王室控制和垄断下的产物,它兼具着供贵族阶层王孙公子佩挂、装饰、赏玩、馈赠及礼仪等多种功能与作用。因此,从某种程度上说,佩饰玉器代表着某个时代玉器雕琢的最高水准,也是该时期社会文化信仰和生产力发展的一个缩影。

商王朝尤其是商代晚期200多年的时间里,那些造型生动、数量众多的佩饰玉器出现了一个前所未有的高潮。我们以建国后考古发掘的商代晚期墓葬中的玉器为例:在河南省妇好墓计755件的总量玉器中,其中装饰品玉器(或玩器)多达426件,占总体比例的56.4%,这还不包括那些小型的璧环及同样可以赏玩的生活用具。1989年江西省新干大洋洲商代遗址出土玉器共754件,佩饰类玉器占出土玉器总数的94.7%之多。山东省滕州市前掌大商代贵族墓地出土的362件商代晚期玉器中,有58.6%为佩饰、装饰类型玉器。这就不难看出,商代统治阶层对佩饰类玉器的大量需求,将玉器从早先主要作用于敬天祭地的功能而过渡到可资玩赏装饰及交际礼仪的作用,从而宣告了

个神玉时代的终结——这在玉器审美和雕塑史上,不能不说是一种革新与进步。

这种内涵上的革新与进步势必会带来形式上的创新。因此,商代玉器一方面在题材的拓展上开创了史无前例的局面——大凡人、神、牲畜、龙、虎、鸟虫等各种形形色色的肖生形象,均可进入丰富多彩的佩饰类玉器领域;而另一方面,青铜的出现引领了玉器雕琢的技术革命,较前代更为先进的工具使王室玉工有了进一步施展技艺的可能。在这样的一个背景之下,加上帝王权贵们穷奢极欲的追求,玉器进入到一个千姿百态、空前繁荣的时期自然是顺理成章的事情,可以想见其时王室内外一派佩玉将将的壮观景象。史载在西周取代商代之际,有“凡武王俘商旧玉有百万”,“纣王怀玉自焚”等之说,我们联系建国前后西周墓葬中遗存有较多的商代玉器这一情况看,当可认为并非空穴来风。

商代佩饰玉器最大的特点,就是在造型上善于打破规范划一的构思而极其讲究对于“神韵”的把握。纵观林林总总的“佩玉琼琚”,它们在一种宏观的宗教文化和审美框架之下,其所展现出的富于创造力的造型风格与别致的构思技巧,无不令今人叹为观止。这里,笔者选取那些具有代表性的典型器物,就商代玉工在构思创作佩饰类玉器中所常用的思路、方法和技巧,略作粗浅的探讨,以供同好鉴赏与研究时参考。

一、神奇玄妙的拟人化创意

把有些在生活中或想象中特定的肖生,比如各种禽鸟或龙、兽,在形体动作或姿势上模拟人的特征和常态,赋予一种人格化的形象,又保留着动物自身的躯体轮廓与某些细节,从而给人以神秘又诡谲的感觉,这便是商代玉工所广泛运用的一种构思创意艺术。龙身人首、鸟首人身、兽首鸟身、龙驮鸟或鸟负龙、鸟戴高冠人模人样……我们看到在商代玉器中,诸如此类怪异离奇的题材比比皆是。这样的创意,符合商代社会信奉鬼神的治国理念和玄鸟生商的文化背景。而在表现方式上,大体上采用的构思是:

1.单体独立造型

这种造型通常采用“移花接木”的方法,将二种物类不同的部位混合在一起,合二为一,雕琢成一个具有人的习性和姿态的个体,让人产生一种灵异的感觉。如河南安阳妇好墓出土的“玉虎头怪鸟”(图1),顾名思义,这件玉器鸟身虎首,但是其蹲立的姿势,则是具备了人的形体特点。这件玉佩高7.5厘米,现藏于中国社会科学院考古研究所。虽然在造型设计上貌似荒诞,但是我们可以揣测,其所要传达的寓意应该是明确的,那就是让那种作为图腾的鸟,可以借助到神兽(虎)的威力,产生出能够驾驭这个世界的本领——这也代表了商代先人的一种理想,虽然未免“天真”,却也合平彼时情理。

2.双体复合造型

与上述单体独立造型的合二为一不同,这类玉器是将二种不同的肖生结合在一起,雕琢成一件具有人的姿态的复合型佩饰,表达的同样是一种图腾文化。台北故宮博物院藏“鸟龙合体佩”玉器(图2),高11.35、宽5、厚0.3厘米,是一件以鸟为主体、上方爬有一条小龙的复合型玉雕。与上述那件“身首各异”的虎头鸟身玉饰不同,这件玉佩是以二个形象鲜明的动物,组合成一件形制怪谲的器物,因此我们看到的景象是,一只挺拔的立鸟,头顶上降临着一条曲体卷尾的小龙,小龙张口似吻,显得温顺而驯服;鸟则昂首挺胸、引颈屹立,一副氣字轩昂的架势——这样的一种威风和自信,一当然同样来源于龙的能量。那种借物喻志的表现手法,堪称经典。

3.多体混合造型

即杂揉了多种肖生的某一局部特征,雕琢成一件形体复杂的佩饰。这种多体混合造型的玉佩,其所要求玉工对作品主旨的理解更为深刻、想象更为大胆、构思更为奇巧,只有这样,才能取得更为神奇玄妙的效果。湖北省随州叶家山西周早期曾侯墓地出土有一件“人首鸟身”玉佩(图3),当为商代晚期遗物。该玉器的组成结构除了人首与鸟身之外,还有一条抽象的小龙爬在人首上方。小龙显得灵巧活泼,鸟体舒展飘逸;而与之形成强烈反差的,则是人首低垂、面目严肃、有如哲人沉思……如此玉件,其内涵诡谲莫测,在今天看来类似于天方夜谭,但与商代社会那种浓重的宗教意识和神灵信念的社会背景,却一拍即合。因此,要说商代佩饰类玉器,上述那些具有拟人化特点的玉器,其创意独特,旨意晦涩,而构思奇妙,造型怪诞却耐人寻味,实乃是中国古代玉器中的一枝奇葩。

二、随形施艺的剪裁技巧

与史前相比,在玉器雕琢中,金属工具的运用虽然是

个重大的飞跃,但在以手工劳动为生产方式的社会中,对于效率的提升,毕竟还是一个瓶颈。为了能用更经济的手段雕琢出更多更好的王室玉器,商代玉工常常会依照被加工玉石的原始状态,进行构思改造,他们大抵运用的技巧是:

1.因料制宜

即依据玉材的天然形状,选择与形状大致相近的题材,不作大幅度改变,在此框架下进行适度加工,从而完成玉件形象的塑造。如出土于河南三门峡虢国贵族墓的一件具有晚商风格的圆雕玉牛(图4),该玉牛青白玉质地,全器受沁严重而呈灰白色,其长5.8、宽4.1、厚2.2厘米,是一件小巧的把玩饰件。这件器物的本来形态,也许更满足于雕塑一头卧牛的形象,于是玉工在保持玉枓原状的基础上,以圆凸面为背、尖突处为头尾,施以简略的宽刀、阴刻及减地技法,勾勒出五官、双角、四肢等纹饰,并且模拟牛在卧伏休息时的行为特征,成功地将一块天然原始的玉石塑造咸一件值得把玩的动物圆雕。显然,因枓造型,难免会让人觉得器型不甚规正、形制略有变形的状况,但是,若是能抓住那些最有表现力的特征予以渲染,那么照样能雕琢出精彩出众的玉器杰作。

2.因残制宜

在商代,玉石是一种极为珍贵的材料,因此,商代玉工在雕琢玉器的过程,但凡那些切割剩余的边边角角,都会被重新利用并巧妙地制作成新的玉饰。如2003年山东省济南市大辛庄遗址出土的玉龙(图5),高10.8、宽2.6厘米,玉质为青绿色,器表大部受沁呈钙化状。根据“呈弧形似玉璜改制……头及尾部有利用原残缺的痕迹”的考古描述”,此件玉饰的材枓来源出于一件残损的玉器,而这件残损玉器的原貌,我们从同时代出土玉器的形制风格来判断,应该是一件鱼形玉璜,其残损处当在下端尾部。玉工借助于鱼形玉璜的自然形态,将器身回转,成为立状,构思成一个咸拱形的卷尾龙身,并保留了玉鱼脊背处的短直阴线,再将上端雕琢出一个似人似兽的前伸的头部……如此,一件主体特征为龙型的玉饰立地而起,显示了玉工不凡的构思艺术与创新水准。

3.就材成器

有些玉石材料,本身就具备了器物的雏形,只要略施小技,便能成一有趣可爱的玉饰小品,这类情形也是常有出现。如山东滕州前掌大贵族墓地出土的鸟形佩(图6),绿松石质地,不规则长方形状,其长3.1、宽3.29、厚0.8-1.2厘米,可能是自然形态或多余残枓。而玉工的高明之处,在于通过调整玉石的视觉方位,将四个边角作为头、尾、双翼等躯体的对应部位,再以减地浮雕及弧形线条工艺,饶有趣味地制作出一只展翅扑腾翻飞的小鸟形象。可以说,随形施艺的艺术,借助天造地设来展开想象的翅膀,激发灵感,这是商代佩饰玉器打破千篇一律的制作模式,从而形成一种生气勃勃的繁荣景象的一个重要因素。

三、以纹写形的谋篇布局

充分运用线刻工艺技术,在一件自然成形的玉材上布设图案加以雕琢,以纹饰之长来补器物主短,是商代佩饰类玉器造型构思艺术中的另一种方法。用这样的方法加工玉器,不是以造型的规整、具象为重,而是以纹饰对题旨的表现力为要。因此,它的器型可能是原生态的或半原生态的,但经过刻画与琢磨,它所要表达的主题形象则是鲜明而完整的。这种以纹写形的玉器,有片状,也有圆雕,其精彩之作为数不少。现藏于河南省虢国博物馆的“人鸟合体佩”(图7),可以说是这类不以造型见长而以纹饰取胜的片状玉饰的典范。该玉饰宽4.3、高3.3、厚0.5厘米,上端平直,下部呈三角形状。玉工在对器型加工时,似乎尽可能地保留了玉片的原状,然后以边缘镂空、减地浮雕、集束式阴刻等工艺手法,塑造出一个双目前视、长发后扬盘卷的人物头部形象。而更为令人惊奇的是,在人物形象的中间,竟有一只玲珑的小鸟,立于肩头之上,神气活现,让人不禁联想到商人对于图腾的崇拜,真是到了见缝插针而无以复加的地步。而那种通过纹饰刻划来创造玉饰神话般故事的构思,更让我们有种别开洞天的审美体验。

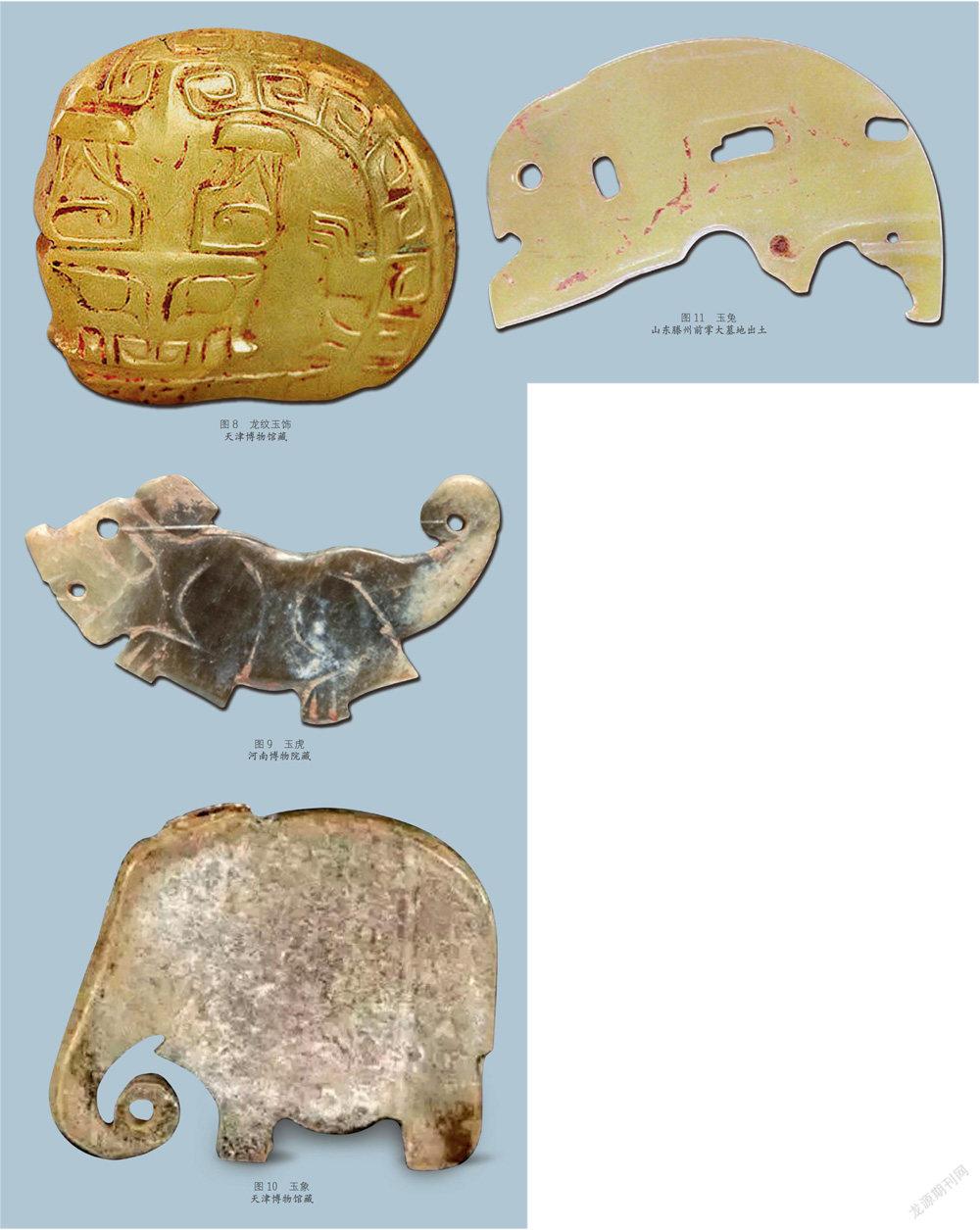

如果说上一件玉片在以纹写形上把阴刻工艺做到了极致,那么天津博物館藏商代圆雕“龙纹玉饰”(图8),则是把减地阳文的雕琢技法做到了极端。这件玉饰高3.5、宽4厘米,近于椭圆形状,边缘平滑圆润。玉工通过精当的构图与娴熟的线条尤其是减地阳线的刻划,慎密、细致、清晰地呈现出龙的五官、脊背、利爪等头尾身姿纹饰,将

条团身威严的玉龙形象琢刻得华美逼真、活灵活现。这里,成功的要素不在于真实地去翻版雕塑对象的原形,而是通过那些富于表现力的标志性特征,如头部的臣字目、蘑菇状耳,身体部分的几何状刀形纹等,进行准确的构图和全神贯注的琢磨,才使一块没有生气的原料,变成一件气韵生动的圆雕艺术精品。可见,在玉器以纹写形的雕琢中,纹饰的布局,只要能做到“有范有形”,敷之于精湛的雕刻技艺,那么,再“不成方圆”的玉石,一样可以雕琢出出众的佩饰器物。

四、简约明快的剪影手法

剪影式的玉雕艺术,是商代玉器中常常被谈及的一种构思方法。与“以纹写形”不同,这种构思艺术,是侧重于“以影写神”。这种手法主要运用于小型片状肖生玉器的雕琢。商代剪影式玉器的雕琢,一般不太注重细节的刻划,而是以干净利索的刀法,简洁明快的素描技巧,根据各种肖生动物的动、静态姿势,剪纸般勾勒出它们生动的轮廓影像,意在重点表现出它们丰富的精神内涵,这些精神内涵包括:

1.活泼敏捷

这类剪影式玉佩,玉工通过几根简短的阴线及大幅度的宽刀弧线,配合钻孔和边缘镂切工艺,来正确地表现出动物在动态中的肢体行为。如河南安阳殷墟南区出土、现藏于河南博物院的玉虎(图9),长条片状,玉工将它的体态特征处理为:曲背,长尾上翘、尾尖内卷;头略前伸;嘴平直,嘴角上部各有一突唇,中间则斜切一缺口并钻孔,作张口露齿状;双弧线勾勒后缩的大腿,上挑式短直线刻划出前伸的利爪……所有的线条都安排得简略得当,绝无拖泥带水之感,而将一只奔跑跳跃的山林之王雕琢得“虎虎生威”。

2.静谧安详

这类玉佩玉工善于抓住雕琢对象静息时的神情体态,通过边缘轮廓的精准勾勒,来表现动物在一种没有外界干扰中生存的安宁形象。如天津博物馆藏象形玉佩(图10),长3.3、高2.7厘米,微形薄片状。玉佩器身无纹,未有半点琢刻,而在外形上着力表现浑圆的躯体、斜长而内卷的鼻子、粗矮直立的大腿等那些能充分反映大象鲜明特色的身影,逼真地塑造出了一个进入静谧状态中安宁详和的动物形象。这件玉象十分写实,不带一点夸张,将玉工所要传达的那种祈望安定、祈望无有外界纷扰之争的宁静的生存境界,表现得入木三分。

3.空灵抽象

古代雕塑中的抽象艺术到商周时期有了更为成熟的发挥和发展,剪影式玉器尤为如此。追求“三分形似、七分神似”,“形”可以变形或夸张,但“神”一定要到位,可以说是这类玉雕创作的构思要旨。在山东滕州前掌大商代贵族墓地出土玉器中,有一件玉兔(图11),片状,青黄色,长4.3、高3、厚0.36厘米。从器形看,应为不规则的半圆形残片所改制,但设计得特别别致:上部的弧度正好作为玉兔的身背,但因弧度较大,超过了身背的半圆,便将下方缺损部分作适当剪裁,如斜向切削,以截直线作为前伸的双腿,而尾部改窄,底端内勾,构成了一条后蹬的小腿……从而雕琢成一只呈腾空跃进姿态的玉兔,玉工高超的抽象造型和剪影式艺术手法,可见

斑。显然,剪影式玉佩,其之所以能成为艺术,不在于还原了每一个细节的真实,而在于是否凸显出了事物内在最本质的东西。这,也许也是我们在鉴赏时所要掌握的精髓。

五、灵动多变的形体设计

商代玉器最突出的成就就是无论在题材的广泛性还是器型的多样性上,都达到了前朝和后代无可比拟的程度。然更为值得称道的是,即便是同一题材或者同一器型的玉佩,到了一个充满创造活力的商代玉工手里,也决不简单地、程式化地复制或模仿,而是完全会以一种不同的韵味表现出来,给人以不断的欣赏惊喜。一些商代鹿形佩饰,一样的玉鹿,它们或奔跑或伫立或小憩时各不相同的形态,都被刻划得多姿多彩。除此之外,商代玉工还十分善于从不同的题材中创造出相同的艺术意境。有些情态,在商代玉器中被一再地表现,尽管对象不同,但其构思手法和所要创造的意境,大致一致。这里,我们以动物类玉雕中的“回首律艺术”——即将不同物种以相同的“回首”姿态,来表现警惕与敏捷的精神面貌为例,体味先人如何以多变手法,来塑造不同物种似曾相识却又同中有异的艺术境界。如故宫博物院藏商代“玉虎形刻刀”玉饰(图12),该玉饰高5.8、宽3.8、厚0.4厘米,扁薄片形,黄白色玉质。玉虎呈伫立停留状,齿轮纹大口,椭圆形双目,头颈挺立,尾巴上翻内卷——是一副回首立地、张牙舞爪的样子,表现出一种对外界生存环境高度警觉的神情。又如河南安阳花园庄54号墓出土的玉龙(图13),长8.83、高4.69、厚0.55厘米,青黄色,器表有褐红沁状。此龙光素无纹,回首,口合,吻部凸起;下颔与背部相连,尾呈锥形上翘;后肢攫地,前肢呈腾空跃动状……造型写意,形态抽象,虽然并不如上一玉虎显得张牙舞爪,但从肢体语言看,依然是一种在静穆中带有跃动预备行为的姿态。而河南省安阳殷墟出土的玉狗(图14)和山东滕州前掌大13号墓地出土的鹅形玉佩(图15),则是另外一种情况。玉狗长5.7、高3.5、厚0.5厘米,玉质墨绿色,同样被雕琢成一种回首造型:四肢屈膝,前肢伸出,后腿蹲立,臀部上拱;头颈向后呈18°度扭转,圆目抿嘴,专注张望中有一种不安。鹅形玉佩为青玉,长4.3、高3.2、厚0.3-0.49厘米。其背部拱起,长颈弯曲,呈扭头仰视的立姿。然玉鹅的前肢略微前伸、后肢踮地而使身背耸立——分明是静止中有种风声鹤唳的警惕……比照此二件回首形玉器与前述二件的表现手法,虽是一样的形态设计,但所不同的是,如果说前二件作“回首”处理的玉虎与龙,我们从它们身上感受到一种警觉中观察动向、并随时准备反击和拼搏的气势的话,那么后二件玉狗与鹅的“回首”处理,则是在安静中带有一点骚动,并从拾臀、踮地、拱背的形象刻画来看,有一种随时准备撒腿奔跑的架势——这样的一种形体设计和雕琢手法,真是具有同工异曲之妙。而无论是警惕中准备搏击还是警觉中准备奔逃,其实都能够贴切地表现出那种“寓动于静”的精神活动,这种精神活动,不能不说从一个侧面暴露了商代先人对其时动荡不安的社会生态的深切感受和真实写照。

六、亦庄亦谐的审美效果

商代是中国历史上继夏朝之后的第二个王朝,也是第一个有文字记载的时代,由于其系统的宗教和哲学尚未形成,因此,祖灵、鬼神、图腾等等信仰崇拜是他们赖以生存的主要精神支柱。而又由于较之更原始的农耕生活,社会制度的革新和生产工具的改进也使文明程度有了进一步的提升。由是,方面是连绵不断的战争与庄严的祭祀场面,占据着商代社会的重要舞台;而另一方面,统治阶级锦衣玉食般的物质享受,以及世人对于美好事物的不懈追求,客观上也给商代社会的文明进步起到了一定的推进作用。商代佩饰玉器中的较多题材,尤其是人首人像,有不少被雕琢得面目可怖,或神情肃穆,有种摄人心魄的威严,表述的便是处于“大事”中的情志。反之,更多的玉佩饰品,则是被表现得生动活泼,富于生活和理想情趣,又让人顿生怜爱之心。那二种截然不同的造型创意,恰恰留有商代政治社会生活的烙印。河北省蒿城市台西村商代遗址出土的人面纹玉饰(图16),青绿色玉,高3.5厘米。该玉饰呈长方形状,反面内凹无纹,正面阴刻与浮雕一人面图像:额头发际短促密集;臣字目,鼻梁高耸,橢圆形大嘴,露齿……其构图稚拙,纹饰简单,线条略显粗糙,然因为那些被认真修饰了的五官,使玉饰形象鲜明而一目了然,生生地彰显出一种庄严肃穆的神情来——祖先以那种神圣不可侵犯的形象,来福佑后人的生活——这正是玉工在此枚玉饰身上所要传达出的信息。诸如此类的佩饰类题材,屡有发现,让我们在领略到商代玉器美妙的同时,也会时时笼罩在那种神秘肃穆的宗教气息之中。但是商代先人的聪明,是在于对玉器的热爱,并不仅仅止于庄重。那些情趣盎然和富有人性化意味的佩饰玉器,也每每见之干各种遗址场合。如河南省三门峡號国博物馆藏商晚期“驮鸟蚕身龙首玉佩”(图17),这件器物描绘的是一条飞龙载着可爱的小鸟在空中悠然翱翔的景象,它在表达和谐、温馨的生态意境上,具有很大的魅力。玉佩的形制非常奇妙:龙作为上天神灵,却拥有一个蚕形的身体;庞大的头部斜琢一对臣字形大眼,瓶形犄角和微张的口,看上去健硕雄壮。而小鸟立于龙背之上,非但没有惧怕之态,反而昂首挺胸、目光炯炯,一副神气活现、悠然自得的模样。这件原本为残件的佩饰(图18为该玉龙模拟复原图),将具有神话色彩的龙、图腾意义的鸟以及象征农耕社会现实标志的蚕融为一体,别出心裁地表现出天上人间水乳交融般的和谐景象,以及龙鸟相伴那种暖暖的人情味和浓浓的吉祥气氛……看过神情威嚴的人首兽面纹玉饰,再欣赏这件浪漫气息浓厚而又妙趣横生的驮鸟蚕身龙首玉佩,那种笼罩在心头的沉重和肃穆,一下子会变得荡然无存。

七、商代玉佩饰鉴别

商代佩饰类玉器的造型构思艺术,尚有不少其它方面的亮点,比如逼真具象的写实手法和浪漫脱俗的神灵形象塑造,比如流行性题材与具有明显时代局限题材的艺术特色,等等,这里不一一赘述。而对商代玉器的鉴别,当然有很多种途径,但如果仅从整体面貌及“神韵”上去把握,那么粗略地归纳,大致需要了解如下一些特点:

1.玉材选择极其芜杂

跟新石器时期在材质使用上具有明显的地域性标志不同,商代玉器在材质使用上基本打破了地域界限,因此品类十分丰富,除了确有不少质地精良的白玉外,但凡各式透闪石、蛇纹石、叶蜡石、石英岩玉乃至一些尚未考证来源的玉石,都能见到它们在商代玉器中的影子。所谓“商代某某墓出土玉器中和田玉的比例占到80%以上”一类的结论,笔者认为未免有误导的可能。即使征服了鬼方,但玉石开采也毕竟不是一件轻而易举的事情。何况商代先人对于玉石的审美习惯,未必唯和田是重。即便这样,我们还是能找到关于商代用玉选材的某些常见特色,比如那些透闪石性质明确的青黄色玉、青绿色玉,以及那些看似质地不够缜密却显得纯净通透的白玉和质地缜密而器表莹润的青白玉,等等,似乎具有较多的使用频率。而在一些重要的器物中,那些结构松散、光泽暗涩的地方性白玉也占了相当的比例……多看考古出土物及官方展览藏品并反复比照,会对我们正确认识商代用玉的时代特征带来一定帮助(图19-图24)。

2.器型原始痕迹明显

在大多商代玉器身上,我们可以看到有非常明显的原始痕迹,这些痕迹既包括器型的天然状态也包含某些雕刻印记。因此,商代的肖生圆雕件很少有大小一致的形制,从器物边缘到器身结构,它们或多或少带有人工改造过的迹象,一般来讲,我们可以循此找到它们的“本来面目”和改造轨迹。而片状玉器即便同一类型,也是大小、宽窄、厚薄、形态不一,但纹饰流畅且随意,没有半点呆涩做作和机械刻意的感觉。这些溢于器表的原生态信息,是我们正确判断商代玉器真伪的一把钥匙(图25-图3。)。

3.形制神秘多变但有章可循

商代玉器中有不少器型从题材到形制到功能,都有些非常独到而令今人不可捉摸的地方,比如常常将那些看似不相干或匪夷所思的事物和纹饰揉合在一起,比如有些非常冷僻的题材,如蜥蜴、鸱梟、蝗虫等,或特有与首创的形制,如刻刀、耳勺、拱形镯饰等,以及一些行为怪异、内涵深奥莫测的人物造型,如反手跽坐、阴阳玉人等,都带有非常明显的灵异感和神秘性。但是,如果我们能对当时的时代背景和历史文化有着更多的了解和熟识,那么,便能帮助我们对那些灵异和神秘的玉器作出合理的理解和诠释,这同样是我们认识商代玉器所要补习的一门必不可少的课程(图31-图36)。

4.纹饰相对规范固定

尽管商代玉器的器型常有不很规范或参差不一的地方,但我们发现在纹饰的设计上,则自咸体系而显得循规蹈矩。比如,龙的头上通常安上一个蘑菇状角,猛兽(如虎)总是镂刻齿轮形(或梅花形)口,以二或三刀短線上挑法琢为爪子,刀纹、盾纹通常用于人或动物的器身,而一些重要的器物边缘常见排列有出脊纹。另外,诸如臣字目、方形目、重环纹目,二方连续的方格纹,双阴折铁线等等,都形成了相对固定的琢刻与修饰模式。识别商代玉器,必须对这些相对系统固定的修饰模式烂熟于心,并对它们的使用规律有个全方位的了解,亦为其中最基础的经验之(图37-图41)。

5.工艺成熟但不注重过分修饰

玉器雕琢发展到商代,由于金属工具的加入,其工艺手法已经变得非常系统和成熟。那些常用的手法如切割、镂空、钻孔、刻划、打磨……一应俱全并较前有了长足的进步,因此对于一些体积微小的玉件雕塑也能做到运用自如。但在有些情况下,商人似乎对于效率的重视更甚于对于细节的磨砺与修饰,比如镂空切割的边缘常不作打磨;片状玉件成型允许有厚薄的差异;更乐意在天然材质上进行改制而不求形制的规范划一;玉表打磨时有粗糙而显凌乱的划痕,等等。因此,商代尤其是晚期的玉器风格中,虽然不乏把工艺做到炉火纯青而美轮美奂的佩饰器物,但较多的,是以原始粗犷而不事修饰见长的佳作,因而观其细节、察其气韵,不失为一种更好的辨识办法(图42-图46)。

综上所述,我们说所谓商代玉器的辉煌,并不仅仅在于数量,而更重要的,是商代玉工如何面对形形色色的玉石、如何面对纷繁复杂的社会生活现象、如何面对统治阶层在意识形态与审美志趣上的追求、如何面对虽有进步但较主干后代还相对落后的生产工具,来殚精竭虑、不拘格地去构思并创造出一件又一件富有创意、又耐人寻味的玉器佳作。从一度成为王室贵冑无止境追逐的奇珍异宝,到逐渐走向上流社会的礼仪礼制化思想产物,再到作为儒家道德规范和名门望族身份的象征,在这一漫长的发展过程中,商代佩饰类玉器所显示的独特的成就,不单是一个时代的风光,它对于中国玉文化乃至整个华夏文明的贡献,同样具有不可忽略的意义。佩玉将将,其华灼灼一一那些五彩缤纷、璀璨灿烂的商代佩饰类玉器,以及那些充满着智慧灵性的造型构思艺术,除了让我们沉浸在一种美不胜收的感官享受之外,其所留给我们那种神秘莫测的艺术魅力和深邃睿智的精神造化,也是一笔不可多得的宝贵财富。