探访草原深处的精神家园

格日勒其木格·黑鹤 霍聃

霍聃:

首先,祝贺你获得陈伯吹国际儿童文学奖,这不是你第一次获得该奖项,几年之前,你的《血驹》同样得奖,我想这是评委和读者们对你文学创作的喜爱,更是对你独特写作方式的一种肯定。

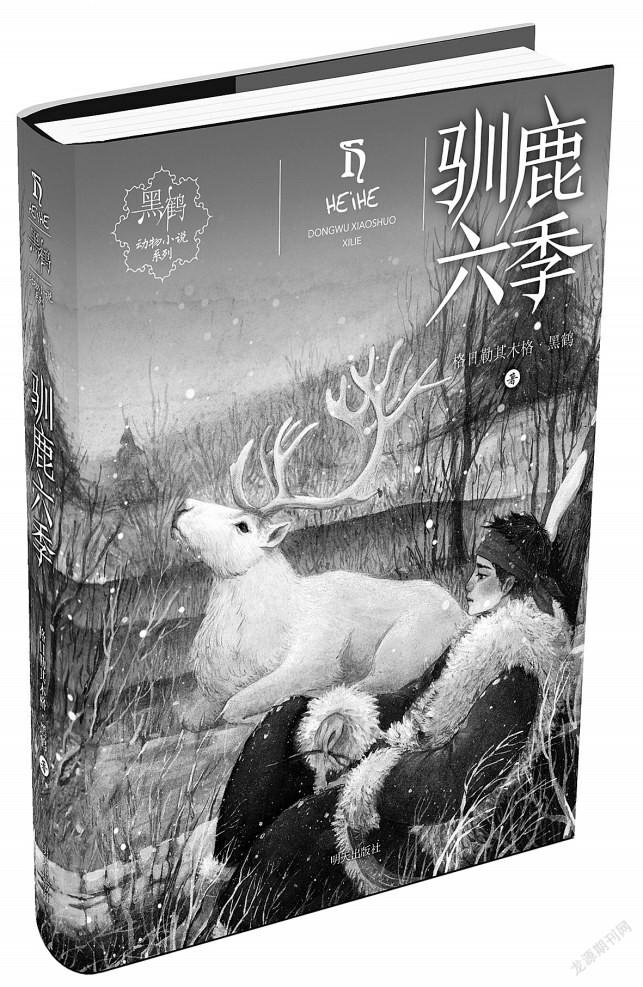

在提到你的作品时,经常会听到两个词:“扎实”和“震撼”。我以为这是对一个作家很高的评价,并且这两个评价是相关的,由于你在调查素材和写作时的认真、扎实,才有了作品的震撼。《驯鹿六季》带给我们再一次的震撼,也让我们了解了鄂温克人养育驯鹿的方式,看到了森林的神奇和博大。在这篇小说里,主人公是一个失去了妈妈的男孩,在森林里奇迹般“精神复活”。我看到很多关于这本书的评价中,都有“治愈”这个词,但你在作品里,并没有刻意描写男孩心态转变的过程,而是着重写了男孩在森林里的见闻,这个与一般的成长小说有所不同。在读完这本书后,我的感觉是,在自然的壮美中,人的悲伤如此渺小,那些曾经纠结于胸的情绪,被化解于无形的风中。森林给“我”的不只是一种“治愈”,也是一种“教育”。在创作人物的时候,你是怎样思考的呢?

格日勒其木格·黑鹤:

首先得感谢评委把这个奖给我,无论作品如何,最终还是由评委来决定将奖颁给谁。感谢评委,评委很有品位。不开玩笑了,说实话,这本书应该算是我真正意义上的一本成长小说。之前的作品我个人认来还是应该归为自然文学、动物小说,但是这一本是真正从一个孩子的角度来写一个故事,我是认真在为孩子写作。

当然,我最了解并擅长的领域仍然是自然,那么,就有这样一个机会让一个伤心的孩子进入森林,自然有疗愈的能力,孩子修补自己的受伤的心并成长,这就是自然的力量吧。

这些年我去很多地方做讲座,在一些校園活动中,我都会要求到当地的特殊学校去一下。我小的时候(大概八岁)也是一个有自闭症倾向的孩子,那个时候还没有什么人知道什么是自闭症,还好我有一个懂我的母亲,否则我想不会有今天的我。足够的理解和温暖,我想这是治愈最重要的一种方法吧。作为一本成长小说,我所要表达的确实是治愈这一主题,进入森林是自然的治愈,成长并自我治愈。无论如何,我想通过这部作品表达,我想让这个世界变得更好。

霍聃:

崔昕平教授评价《驯鹿六季》是“刚柔相济”的,我觉得这个评价很准确。这部作品的柔是显性的,男孩在回忆起母亲的场景时,总那么悲伤,让人垂泪。可我觉得在你的其他作品里,虽然文字和情节都非常阳刚,但流露在文字之外的情感却是一种悲悯和柔软。我记得你养过一只叫依玛的小狗,却不想和它太亲近,因为你说如果和它建立感情,它的生活会因为一直在等待自己的主人归来而毫无生趣。我能不能这么说,你书写的风格就像你本人一样,铁血柔情。这是蒙古族的基因里特有的个性吗?

格日勒其木格·黑鹤:

与我的成长有关,我出生在城市里,自幼体弱,医生的建议是让我去一个空气比较好的地方,于是我被送到草原上的亲戚家,四岁到八岁我都是在草原上度过的。在远离城市的草原上,我有机会经历草原的游牧生活,作为一个很小的孩子,每天遥看远方的地平线,看到很多生命的出生与逝去。你永远无法想象,当我看到一匹被狼扑杀的小马后的震撼,很小的时候我已经懂得生命与死亡。

草原上的蒙古人,是与牲畜共命运的人啊。外来人对于草原的印象,似乎总是绿野牧歌,其实草原生活极为严酷,需要一种坚韧的性格,我想大概就是悲悯而强悍。我在六岁之前已经树立了自己非常完善的价值观,后来一直未曾改变。

霍聃:

在这部作品里,你还塑造了一个“老白”的形象,在整部作品中,“男孩”、“秋鸟”与“老白”这两组人物几乎是没有对手戏的,他们只有一次交锋,这次交锋也以老白不敢出车门而结束。我试着想了一下,如果把描写老白的那部分抽去,作品依旧成立,你为什么要留出笔墨来描写老白这个人物呢?但你却在作品接近尾声的时候,写到老白被冻死在驯鹿皮中,我看到这里觉得很震撼,也有一种宿命的悲凉,儿童文学中比较少涉及“死亡”,你在写作时是怎样考虑的呢?

格日勒其木格·黑鹤:

这是一种以旁观的角度展示人性中恶的一面吧。

首先,我的作品设定的是三年级以上才可以阅读的。

就像我一直认为要早些让孩子学会自我保护时说过的那样,坏人从来不会等待孩子长大。所以,生命与死亡这个主题并非在儿童文学或者说成长小说中是不能触及的领域。其实,我充分地考虑到孩子认知的问题,所以,在作品中的一些细节,略有血腥的情节基本上都做了处理。在儿童文学这个主题下,我有自己的底限,从素材的选择到细节的处理,都非常小心,因为书是给孩子看的,必须要考虑到一切,这是一个儿童文学写作者必须具备的能力或者说操守。

霍聃:

我有一个小小的疑问,在作品的开头,你感谢了铁穆尔兄弟,你说他为此书提供了一个至关重要的细节,因为这个细节,才得以展开故事,你可以给我们透露下这是个什么样的细节吗?

格日勒其木格·黑鹤:

这个细节就是上面提到的老白,在猎获了驼鹿之后,为了取暖将鹿皮裹在身上冻死的事。

这个情节特别重要,感谢我的裕固族兄弟铁穆尔给我讲了这个故事。一个好的细节,对于一部作品是相当重要的。

霍聃:

在你的作品中,经常出现一个“老人”,比如本书中的秋鸟、《鄂温克的驼鹿》里的养鹿老人等,你也在《狼獾河》的前言中,提到与你有着深情厚谊的鄂温克族老妈妈。因为我也是蒙古族,我的感受是,每每遇到从牧区来的老人,往往第一眼就能认出来——他们祥和的神态、布满皱纹的双手和给风吹皱了的额头。你能给我们讲讲你为什么常常写到“老人”呢?你在他们身上寄托了怎样的情感?

格日勒其木格·黑鹤:

你这么一说,我感觉老人在我的作品里确实经常出现。

其实,在北方的草原和森林中,有很多这样的老人,他们以自己的存在执着地固守着一些行将消逝的传统。这些老人,代表正在逝去的时代、遥远的生活和伟大的传统。

在我的作品中,我想纪念他们。

霍聃:

你的作品创作背景几乎都是内蒙古的草原、森林和荒野,也几乎都以蒙古族、鄂温克族和动植物为题材创作的。在儿童文学创作中,像你这样独独钟情于一种题材的作者是比较少的。是什么驱使你这样做?你觉得这类题材会写尽吗?你经常在作品中写到“地平线”,写道:“天天生活在草原营地上的(狗),能够天天看到地平线,它懂得什么是辽阔。但森林提供给它的是一种它无法想象的广袤。”你能和我们分享一下,你心中以蒙古族文化为代表的草原文化,和以鄂温克族为代表的森林文化是什么样的吗?它们有什么区别和相似之处?

格日勒其木格·黑鹤:

首先,我是一个自然文学作家,创作以北方荒野文化为背景的小说。提起素材的问题,我想起美国作家威廉·卡斯伯特·福克纳,他终其一生都在创作那方“邮票般大小”的南方故乡,他创作的作品背景地,就是根据自己的家乡塑造出的一个约克纳帕塔法县以及杰弗生镇,其绝大部分的作品都在这个虚构的地方展开的,这并不影响他为我们创造一个显然可以用浩瀚来形容的文学世界。

我记得后来去了美国的索尔仁尼琴说过,素材太多了,我几乎不知道如何取舍。

长期以来,我以中国北方呼伦贝尔草原及大兴安岭森林地区为背景地,通过田野调查的方式了解北方少数民族的地域变迁、文化沿袭、生活方式及群体意识,创作主要以蒙古族、鄂温克族、鄂伦春族等北方少数民族风俗及野生动物和自然环境为基础,通过小说形式重构北方少数民族即将消逝的古老文化(使鹿鄂温克族的驯鹿文化、蒙古族的游牧文化、鄂伦春族的狩猎文化等),寻求人类与自然和平共处的可能性。他们的生活,他们的存在,就是在艰忍地维护一种伟大的传统。

草原与森林,其实是两个完全不同的生态系统,而同样地,生活在其中的人们,蒙古族从事的是游牧生活,使鹿鄂温克人从事的是狩猎生活,这是两种完全不同的体系。我个人还是喜爱草原的广阔,就像现在,我喜欢生活在草原上可以看到地平线的地方。而森林永远幽深而神秘,那是可以产生丰富故事的地方。

霍聃:

在草原上,成长是美好的,同时又是艰难的;是硬朗的,同时又是饱含深情的。你说自己童年时曾在草原上生活过一段时间,你说那是你最快乐的时光,足见这个时期对你的影响之大。你怎么看待大自然在孩子成长中的影响?

格日勒其木格·黑鹤:

童年的那段生活是我后来回忆起来人生中最闪亮的日子,那是一种自然教育。我在那里形成自己非常完善的自然观和世界观。

我记得我一位蒙古族的朋友说,特别讨厌有朋友一说蒙古族就是炊烟。但是我真的特别喜欢炊烟的味道。我记得那时候我在草原里玩累了,我的外婆喊我回家吃饭,我从草丛里往外跑的时候,草太深了,她都看不见我。我骑着我的小马伸展双臂,我的手能摸到草尖。我说那是我最后的古代、最后的海洋、最后的游牧生活。

从我个人的角度来讲,草原生活在我很小的时候就塑造了我的品格,并让我用后来所有的时间去回忆那段时光。

霍聃:

看到你日常晒出的照片,仿佛能闻到一股淡淡的奶茶香,看到牛羊悠闲散步的身影,听到犬吠声和羊群咩咩的叫声,我们都很羡慕你的生活方式,既能面对城市,又能重返草原,你能不能跟我们聊聊你现在的生活状态,《我的原始森林笔记》《我和草原动物朋友》中有很多你的照片,好帅好酷,状态超好,这是否跟你的这种生活方式有关?

格日勒其木格·黑鹤:

目前一年会有六七个月的时间在草原上,其他的时间外出参加书展及图书的宣传活动。草原从来不是绿野牧歌。

就在前几天营地附近通古勒嘎大叔准备将羊群从夏营地赶回,迁往冬天的牧场。这也算是小规模的游牧吧,其实路程并没有多远,不过就像暮春时节将羊群从冬牧场赶往夏营地一样,路上要涉过莫日格勒河。莫日格勒河,以九曲回环著称,陈巴尔虎旗的莫日格勒河夏营地就是因此而得名。因为莫日格勒河夏营地草场宽阔平坦,又有河流,饮羊方便,陈巴尔虎旗的牧民多在此处过夏,是陈巴尔虎旗的传统夏营地。莫日格勒河水不深,到了秋天更是有时干涸得露出河底。又因为大叔家已经有十来个人赶羊,我以为羊群会轻松过河,所以,一开始我只是想做个旁观者,拍摄几张照片。不过因为今年秋季雨水丰沛,即使已经到了枯水期,河水还是比往年略深一些,而且河岸因前些天的降水,湿滑泥泞。羊群心生畏缩,踟蹰不前。羊这种动物,作为草原五畜之一,牧民生活的根本,外界人总会将它们形容为温柔的小羊。其实这是一种执拗倔强起来让人绝望的动物。其实很多人并不了解,就像有个朋友跟我说起羊的温顺时,我顺口跟他说,接羔的季节,你试试拿着一个奶瓶去喂温驯的小羊,五只小羊就足以将他踩踏成轻伤,让他一生对羊留下不可磨灭的阴影。一群人颇费周折,羊群却仍然不愿过河。羊群左突右奔,而且因为混乱拥挤,一些羊被踩在水下溺水。所以,我也当不成旁观者了,直接下河,将溺水的羊救出,逃跑的捉住。对于那些不愿就范的羊只,直接拎过河。把羊群弄过河以后,自己是相当狼狈,浑身湿透,靴子里灌满了水。这就是草原的生活。草原,从来不仅仅是绿野牧歌,这是一种严酷的生态环境,一种艰忍的生活。

霍聃:

你的很多作品情节跌宕起伏,很有趣味,你是否考虑将一些作品影视化呢?

格日勒其木格·黑鶴:

我的作品似乎谈不上有太多趣味吧,更多的时候沉郁的东西多一些,这种感觉或者说气质跟我作品的背景地还是有关系的,我创作的作品都是以中国北方呼伦贝尔草原和大兴安岭森林为背景的。

影视这边有过几次接触。但是目前中国动物题材的电影制作还不太成熟。前段时间《狼图腾》拍摄的时候,我一直在关注。一个原因是我的朋友,内蒙古的电视艺术家格日勒图先生也在竞争其中的角色。另外我也想了解他们怎么训练这些狼的。

从《狼圖腾》这部电影,可以看到目前以动物为角色的电影拍摄的难度。最早这个剧本是由中影公司买下,后来请了法国导演阿诺先生来拍摄,而阿诺又邀请加拿大人安德鲁·辛普森先生的团队来训练这些狼。我也在关注那些狼的命运。还好,后来它们被带回安德鲁·辛普森在加拿大的动物拍摄营地,继续承担动物演员的角色。

近几年也有一些动漫电影的接触。但是谈得不是很理想。这个领域我并不了解,目前来看也没有太多的精力。与其拍摄一个不伦不类的电影,不如让这些作品先作为闲置资源等一等。

霍聃:

在书写草原、森林、鄂温克人生活的作家作品里,你有没有其他喜欢的作家和作品呢?可不可以推荐一本你最喜欢的书给我们的读者?

格日勒其木格·黑鹤:

如果仅仅谈动物小说和自然文学的影响,我想我最初的自然文学观应该还是受俄罗斯作家的影响,比安基的作品《森林报》《阿尔沙克的秘密》,艾特玛托夫的作品《白轮船》《死刑台》……鄂温克族作家乌热尔图先生的三篇作品——《琥珀色的篝火》《一个猎人的恳求》《七岔犄角的公鹿》也让我对中国北方的荒野产生了兴趣。

书写草原和森林的作家很多,但是创作关于鄂温克人生活的作家并不多(如果你指的是使鹿鄂温克人),我小时候读到中国作家乌热尔图先生的小说《七岔犄角的公鹿》,那是我第一次知道使鹿鄂温克人。

吉尔吉斯斯坦的作家钦吉斯·艾特玛托夫的作品我很喜欢,《死刑台》《永别了,古利萨雷》都是很好的作品,他的作品中有一些可以温暖人性的力量。

霍聃:

就像曹文轩老师说的,“黑鹤是一个独特的作家,在儿童文学领域,他是一个标志性的作家。他的写作,与流行写作、世俗写作是偏离的。他有他的自然观、文学观”。你永远在探索新的题材和写作方式,也时刻保持着清醒的头脑。祝你创作出更多更好的作品,让这种英雄式的成长、博大的胸怀感染更多的孩子们。

格日勒其木格·黑鹤:

感谢你的总结,应该说是曹老师的总结。谢谢。

好好学习,天天向上。