依据学业质量水平,落实时空观念

叶健仪

在2017年颁布的课程标准中,历史学科明确了五个核心素养,包括唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀。当中,时空观念素养作为历史学科基础素养引起广泛讨论。

一、时空观念素养的内涵与学业质量水平

作为中学教学一线教师,笔者时刻关注时空观念在日常教学中的落地。培养时空观念,首要任务是认清时空观念的内涵以及相关的学业质量水平规定。

根据徐蓝教授的阐释,时空观念的内涵是指任何历史事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的,只有在特定的时空框架当中,才可能对史事有准确的理解。[1]据此,在《普通高中历史课程标准(2017年版)解读》一书中,编者提出了历史学科学业质量水平分为四个等级,其中,时空观念素养培养等级要点包括:

水平一要点:理解按时序划分时期;知道史事与历史地理的联系;识别地图信息,知道古今地名区别。

水平二要点:能够将史事时空定位;能够运用时间术语描述过去;能够利用历史年表、历史地图描述史事;理解空间和环境因素的重要性。

水平三要点:能够把握史事时空联系;运用时空术语对长时段、较大范围的史事加以概括和说明。

水平四要点:在独立探究中将问题置于时空框架下;能够选择时空尺度做出合理的论述;能够独立绘制相关图表。[2]

四个等级的要求逐步递增,体现不同的教学层次与要求。笔者认为这是教师开展教学的依据。

二、培养时空观念,构建多层次课堂——以《辛亥革命》为例

当明确了时空观念素养培养的四个学业质量水平要点后,笔者尝试运用四个等级要求设计课程。在充分考虑各种因素后,笔者以《中外历史纲要》上册中《辛亥革命》一课为例,设计合适的教学环节和情境,渗透时空观念。

(一)学业质量水平第一、二等级

第一、二水平两个等级难度相对较小,能够在讲述事件发生过程中体现。于是,笔者用时间轴梳理革命的基本进程,用历史地图把握辛亥革命发生的空间。

1.时间轴形式呈现。

1911.10.10 武昌首义。

1911.10.11 湖北军政府成立。

1911.11月底 十四省及上海宣布独立,清政府统治分崩离析。

1911.12.25 中华民国临时政府成立。

1911.12.28 南北议和开始。

1912.1.1 孙中山正式就任临时大总统,中华民国成立。

1912.1.20 临时政府向袁世凯提交了清帝退位优待条件。

1912.1.22 英国公使朱尔典会同法俄日公使声明赞成清室退位。

1912.2.12 隆裕太后攜宣统帝颁发逊位诏书。

1912.2.15 临时参议院选袁世凯任临时大总统。

1912.3.10 袁世凯在北京宣誓就职中华民国临时大总统。

1912.3.11 孙中山以临时大总统名义颁布《临时约法》。

1912.4.1 孙中山正式解任临时大总统。

从这个时间轴中,学生能得出相关信息:

辛亥革命的基本脉络及核心史实,如武昌起义、中华民国成立、清帝退位、《临时约法》等;

辛亥革命的基本特点,如革命进程迅猛、革命过程受列强影响;袁世凯成为临时大总统,夺取了革命成果;孙中山企图用法律限制袁世凯;南北双方均希望避免战争等。

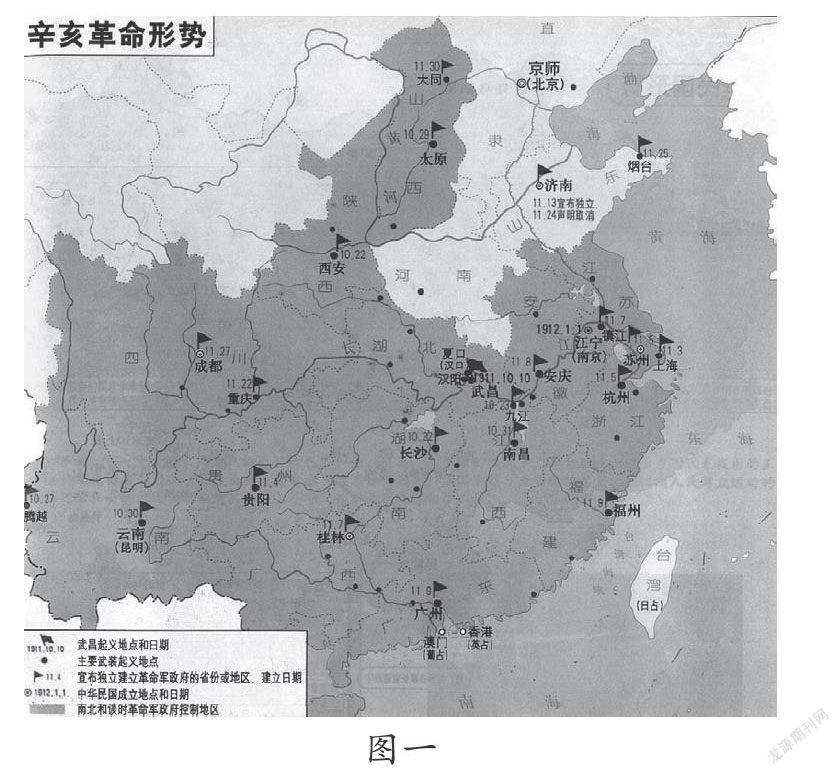

2.时空地图形式呈现。

该地图是人教版必修一地图册中的《辛亥革命形势图》,该图包含众多的信息。学生通过阅读和分析地图的整体和细节部分,能得出以下的认识:

(1)整体局面:各省纷纷独立,清政府的统治分崩离析。

(2)地域分布:在短时间内波及众多区域;革命党和清政府力量分数南北,北方是旧官僚和封建势力,南方是革命党势力。

(3)个案:济南11月12日宣布独立,11月24日又宣布“取消独立”,一共才十二天。(这源于山东巡抚孙宝琦被推举为山东都督,但迫于袁世凯压力取消独立。这说明武昌起义后旧官僚投机革命,新旧势力斗争激烈。)

(二)学业质量水平第三等级

根据水平三的能力要求,教师需要引导学生把握史事时空联系和运用时空术语对长时段、较大范围的史事加以概括和说明。这在《辛亥革命》一课中大有发挥的空间。因涉及长时段内容,笔者认为可以运用法国年鉴学派的历史研究理论来提升课程的学术性。法国年鉴学派代表人物布罗代尔提出“时段理论”,即长时段、中时段和短时段。长时段可理解为结构,即事件发生前的地理结构、社会结构、经济结构和思想文化结构等,持续时间长度应在50年甚至百年以上。这些结构是考察历史最有用的渠道,也是历史最深刻的反映。中时段可理解为局势,即事件发生前的10年、20年或30年的态势。短时段可理解为具体的事件。所以,根据水平三的能力要求,笔者认为从长时段、中时段的思维出发,运用时间轴、结构分析等形式探讨辛亥革命的原因和影响,用习俗变化来说明辛亥革命的影响,探讨辛亥革命对当时社会、对当今中国的影响,探讨辛亥革命在亚洲及世界的意义。

1.辛亥革命的背景

(1)中时段“局势”:辛亥革命前十年的清朝

①时间轴形式

1901年1月,清政府在西安发布“变法”上谕,实行“新政”。

1903年,袁世凯任会办练兵大臣。练兵处的实权为袁世凯所掌握。

1903年,清政府设立商部,倡导官商创办工商企业颁布一系列工商业规章和奖励实业办法。

1905年,停科举以广学校,设立学部,选派学生出洋学习。

1905年,西太后派五位大臣访欧美和日本。

1906-1908年,江浙两省因饥饿抢米达300多起。

1909年,各类新式学堂达59117所,在校学生超过160万。

至1910年,全国共有666个商会。

1910年,立宪派连续三次请愿活动,遍及16省。但遭拒绝。

1910年,直隶山东河南多次暴动,最大规模2万人。

1911年5月,皇族内阁出台,随后宣布“铁路国有”政策。

1911年6月,四川保路运动发展为武装起义。

从时间轴中,学生在教师的引导下能得出以下认识:

A新政是清政府在西逃过程中、在反思中、被迫的、为缓和矛盾而出台。

B新政造就了新知识分子阶层,成为了清朝的掘墓人。

C新政壮大了资产阶级力量,当中的立宪派被迫放弃立宪。

D新政造就了袁世凯在新军中的主导地位。

E各地农民暴动加剧了各地对清政府的离心倾向。民众不满情绪加剧。

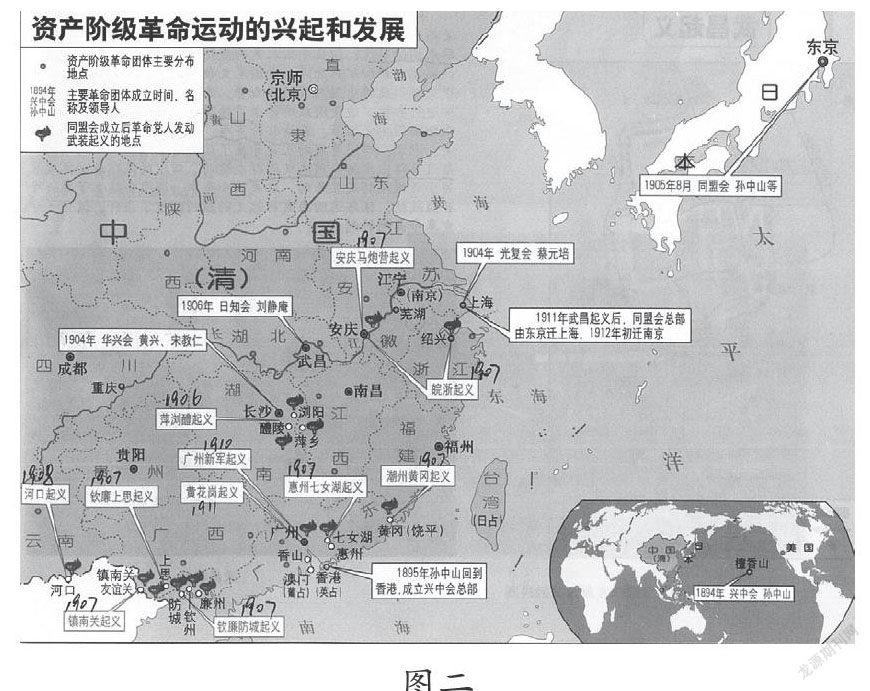

②时空地图形式

从图二中,学生能得出相关信息:

A起义时间:在起义旁标注时间,明确各地起义的时间。这说明革命党人的不懈努力。

B革命团体地区分布:资产阶级革命团体分布于日本、美国和国内的主要大城市。这说明革命从发起之初即具有世界性。

C武装起义分布:主要在长江以南的各省交界处。

(2)革命前的孙中山

1866年,生于广东香山,贫苦家庭。

1879年,十三岁的孙中山随母赴檀香山。长兄孙眉资助孙中山先后在檀香山、广州、香港等地比较系统地接受西方式的近代教育。

16岁,回广州入博济医学校。

17岁,转入香港西医书院。

1884年,中法之战给中山先生很大的刺激。

1892年,孙中山毕业于香港西医书院。

1894年,中日之战所给刺激更大。随后在澳门、广州等地一面行医,一面结纳反清秘密会社,准备创立革命团体。

从孙中山早期的人生经历中,我们一方面能感受到孙中山所在历史阶段有西方文化对中国的冲击。其次,我们也能认识到孙中山投奔革命的重要原因是孙中山先生具有爱国热忱,具有对西方制度深刻的认识。

(3)长时段:近代社会转型

长时段理论扩展了研究的深度和广度,能在更全面的视野中思考辛亥革命的背景。研究辛亥革命的专家章开沅先生在《辛亥上下三百年——中国与世界》一文中阐明了一个观点:要从上下三百年來梳理辛亥革命发生的前因后果。辛亥革命前的一百年是资本主义国家走向工业化的过程,这也是中国走向资本主义全球化的一百年,辛亥革命是中国对全球化的反响。[3]陈旭麓先生对辛亥革命的原因也作了深入探讨:“民国之取代自秦始皇以来两千多年的‘帝国’,是近代中国社会内在矛盾发展的结果。”[4]这就把辛亥革命爆发的根源归结为近代社会的转型。

在专家的启发下,笔者让学生综合近代以来重大事件,并从中挖掘特点:

①近代社会转型,近代以来中央集权制度的逐步松动。

②民族危机不断加深,清政府统治危机加剧。

因此,综合以上时空素材,笔者在课堂中引导学生得出辛亥革命爆发的国内外背景:

近代以来,中国社会各方面的逐步转型;

近代以来中央集权制度逐渐松动;

民族危机不断加深,清政府失去群众基础;

民族资本主义的发展,民族资产阶级力量的壮大;

民主革命思想的传播,资产阶级革命政党同盟会的建立;

革命党人发动了一系列武装起义动摇了清政府的统治基础;

孙中山为代表的中国人具有革命爱国精神。

2.辛亥革命的影响

(1)辛亥革命对当时的影响

老师呈现以下材料,让学生思考辛亥革命后“剪辫”的价值。

孙中山割辫子于1895年;

黎元洪割辫子于武昌起义的枪口逼迫之下;

袁世凯割辫子于就任民国大总统之前夕;

武昌起义后,各地革命党人动员群众剪辫。剪辫带有观念变革的意义。辫子是一束头发,却直接地让每个普通老百姓感受到革命浪潮的冲击。

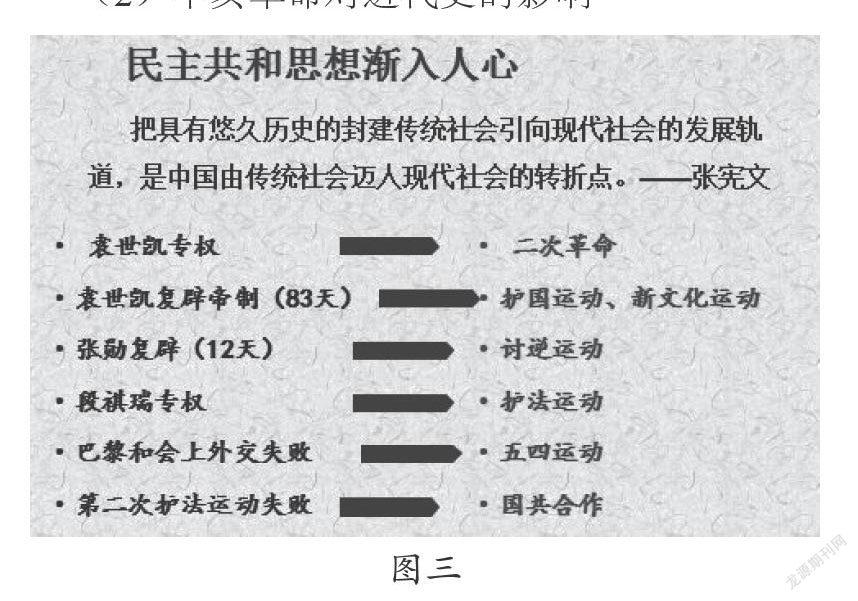

(2)辛亥革命对近代史的影响

通过阅读以上表格,学生能从中体会辛亥革命后民主与专制的斗争。正如张宪文所说:“辛亥革命‘把具有悠久历史的封建传统社会引向现代社会的发展轨道,是中国由传统社会迈入现代社会的转折点。’”[5]

(3)辛亥革命对当今中国的意义

辛亥革命虽已过去多年,但辛亥革命对当今社会依然有重要的价值。

“辛亥革命……它开创了完全意义上的近代民族民主革命,极大推动了中华民族的思想解放,为中华民族发展进步探索了道路。”

——2011年胡锦涛在辛亥革命百年纪念大会上的讲话

从国家领导人讲话中,学生能深刻体会到,辛亥革命在思想、政治、经济上的影响是永不褪色的。当代中国人要传承辛亥革命精神,振兴中华民族。

(4)在空间角度探讨辛亥革命的影响

辛亥革命在亚洲、世界都有广泛的影响。列宁曾高度评价辛亥革命在亚洲的作用,认为辛亥革命带动了“亚洲的觉醒”,辛亥革命在亚洲打响了民主的第一枪,建立了亚洲第一个共和国。

辛亥革命不仅打击了帝国主义的殖民体系和侵略势力,还推动了近代亚洲被压迫民族的解放运动,特别是对越南、印尼等国的反殖民斗争。其次,孙中山的三民主义、振兴亚洲思想、天下为公、世界大同等思想对亚洲各国、对世界的影响。

(三)学业质量水平第四等级

第四水平在水平三的基础上做了能力上的提升,要求学生能在独立探究中将问题置于时空框架下,能够选择时空尺度做出合理的论述,能够独立绘制相关图表。此层次需要学生有较扎实的知识基础,有一定的思维判断力。因此,笔者把该部分作为课堂小组讨论内容,并给予学生讨论的时间,激发学生间的思辨。

当时,笔者选择了以下的内容作为学生讨论的主题:

如何评价南京临时政府的功绩?

历史为何选择了“革命”的方式?

辩论:辛亥革命成功还是失败了?

辩论:袁世凯窃取革命果实,是厚颜无耻還是实至名归?

讨论:拱手让权是孙中山个人的软弱吗?

对比辛亥革命与维新变法运动。

对比辛亥革命与五四运动。

绘制辛亥革命的思维导图。

当中,引发激烈辩论的就是“拱手让权是孙中山个人的软弱吗?”这一话题。当时学生的主要观点有:

临时政府财政极其紧张,不能支持战争需要,被迫与袁妥协;

革命派成分复杂,在革命胜利之初即分崩离析;

革命派人数与军事力量都薄弱;

革命派对世界局势缺乏认识;

革命派严重脱离群众;

袁世凯力量雄厚,双方力量悬殊;

帝国主义支持袁世凯。

课后,激辩仍在继续……

总结

围绕学业质量水平规划教学、落实时空观念的尝试,使教学更有针对性,更富有层次性,更具有实效性,不同层次的学生都能在课堂中找到存在感,学生的课堂参与度很高,学习积极性高涨。因此,笔者认为这是落实核心素养的有效方式,值得尝试。

【注释】

[1]徐蓝:《关于历史学科核心素养的几个问题》,《课程·教材·教法》2017年第10期。

[2]徐蓝、朱汉国主编:《普通高中历史课程标准(2017年版)解读》,北京:高等教育出版社,2018年,第183页。

[3]章开沅:《辛亥上下三百年——中国与世界》,《国际先驱导报》2011年7月。

[4]陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》,北京:中国人民大学出版社,2012年,第309页。

[5]张宪文:《辛亥革命若干问题的再认识》,《复旦大学学报 (社会科学版)》2002年第2期。