人工智能的教学角色隐喻分析

张志祯 张玲玲 徐雪迎 刘佳林

【摘 要】

能够自主“感知、理解、预测、行动”的人工智能是灵活强大的学习技术,在教与学过程中可以发挥多种作用。技术的灵活性为智能教学系统的设计和应用带来了挑战。合理的功能定位是人工智能技术发挥作用的前提,对其教学角色隐喻的分析对于智能教学系统的研究与利用有指导作用。本研究选择人工智能教育应用领域的高影响力项目开展了案例研究。案例研究表明,人工智能的教学角色隐喻主要有辅导者、教练、评价者、协调者、联通者、同伴和学生七种。从历史发展与现状来看,占优势的为教练、评价者和辅导者等教师隐喻。从教学的完整过程看,人工智能尚无法比肩人类教师,但在“行动中”其表现并不逊色于人类个体,在很多情况下各有千秋。受限于自然语言处理技术在语义处理上的裹足不前,辅导者还难以像人类教师一样与学习者开展连续的自然语言对话,但教练、评价者、协调者、联通者、学生和同伴则更充分地利用了计算机的多媒体与网络数据计算、存储、交互能力,能够提供人类教师难以或无法提供的学习经验。未来,人工智能的教学角色隐喻将继续演化,呈现出分化与整合、从支持“学”到“学教”并重的总体趋势;智能教学系统中文化因素的作用将日益显性化;将更重视与学习者建立与维持长期关系;人工智能将促进学习环境的虚实融合,提高学习环境的适应性。

【关键词】 人工智能教育应用;智能辅导系统;计算机支持的合作学习;教学代理;高影响力项目;教学角色;

案例研究

【中图分类号】 G420 【文献标识码】 A 【文章编号】 1009-458x(2019)11-0024-15

一、引言

能够自主“感知、理解、预测、行动”的人工智能是前所未有的强大学习技术,它增强了教与学过程中作为交互主体的计算机的灵活性与适应性(张志祯, 等, 2019)。在教育领域,可以低成本、大范围地使用智能技术的时间还不长,机构、个体的人工智能教育应用意识与能力差别很大,且总体上比较低。人工智能技术灵活、多样,它在学与教活动中起作用的方式多种多样,描述它作用的术语也并未达成一致。例如,“tutor”一词,有时指谈话教学法(如, Graesser, 2016),有时指认知学徒取向的问题解决教学法(如, Anderson, et al., 1995);译为中文,则有“辅导”“导学”“指导”等多种译法。对于核心概念的用词与内涵缺乏共识,就其后果而言,不但会增加沟通成本,易导致思想混乱,而且可能误导设计、开发与应用实践,不利于领域知识积累;究其原因,是受到领域快速发展、从业人员的学科知识背景与诉求差异大、相对忽视教学层面的反思总结等因素的共同作用。在大范围推进人工智能教育研究与实践的背景下,非常有必要对人工智能支持学与教的微观作用方式及其术语使用进行系统梳理。在此过程中,人工智能的教学角色隐喻分析将是很有效的切入点。教学角色隐喻(metaphor of instructional role)是对以人工智能技术为支撑的计算机系统在促进学习者①学习过程中所扮演的角色或发挥作用的方式的概括性比喻。

社会心理学意义上的角色指个人在一定社会关系中占有的地位及其规定的行为模式。在某一社会情境中,角色的社会功能是通过主体的行为展现的,是其行为的集合。对于计算机系统而言,行为等价于其提供的功能(functionality或feature),角色是特定功能的集合。

隐喻是一种修辞手法,也是一种认知方式。在修辞法意义上,隐喻是暗喻,是比喻的一种。隐喻较为含蓄,比喻隐藏在“是”这类谓词中,如“教师是人类灵魂的工程师”。有语言学研究者认为隐喻是一种认知方式,是人类的一项基本认知能力。在日常生活中,人们常常通过熟悉、具体的概念来认识、思考和说明抽象、复杂的概念,这就产生了隐喻;在新兴学科中这一现象尤为显著,如信息技术领域的病毒、信息高速公路等概念(刘丹凤, 魏跃衡, 2007)。在教育研究领域,教师的教学角色隐喻分析,即对于教师将教学看作什么、比作什么的系统分析,用于研究与发现教师的个人教学理论(康纳利, 克兰迪宁, 2004, p. 73),促进教师教育反思与专业成长(陈向明, 2001)。

Roll等(2016)认为对于人工智能教育应用领域,隐喻不但有助于建立共同愿景,而且有助于确立具体目标,对于人工智能教育应用研究有引领作用。在本领域诞生之初就已注意到计算机的教学角色隐喻问题。Collins等(1975)在40多年前就提到了人工智能的“人类教师”隐喻与“交互学习环境”隐喻。20年后,Anderson等(1995)透露出辅导教师(tutor)隐喻的局限性,但已深陷其中,很无奈。20世纪90年代,可创建可视化交互虚拟的计算机多媒体技术成熟、普及,催生出教学代理(pedagogical agent①)及其教学角色研究,教学代理可以作为专家、激励者、指导者等多种教学角色(Johnson, et al., 2000; Baylor & Kim, 2005)。又一个20年后,Roll等(2016)在元分析的基础上,提出人工智能作为“辅导教师”有局限性,未来应该追求做学习者的“导师”(mentor)。

二、问题与方法

本研究试图回答人工智能教育应用領域的如下问题:

第一,人工智能主要有哪些教学角色隐喻?②

第二,与人类教师相比,这些角色的优势与局限是什么?

第三,教学角色隐喻分析对于未来的人工智能教育应用研究与实践有何启示?

本研究为多个案的案例研究。采用案例研究的原因有三:一是本领域具有强烈的工程化取向,主要通过利用人工智能及计算机多媒体、网络技术建造教学系统或者系统原型来解决教育问题,这些系统蕴含了人工智能的教学角色隐喻,是天然的案例;二是本领域因人工智能技术发展、教育教学变革推进而处于快速发展期,知识体系、研究范式还未成熟,更适合探索性的案例研究;三是更深层次的认识论原因,即案例具有综合性与情境性,案例本身比从中抽象出来的原则更真实可信,更能体现实践智慧(波兰尼, 2017, pp. 63-64)。

对于案例研究做如下说明:

① 案例选择标准。本研究案例为“高影响力”项目,案例需满足三个标准:一是持续时间较长,超过5年;二是在同行评审杂志/会议发表文章至少3篇;三是以目标学习者为被试开展过教学实验研究。

② 案例资料收集与分析方法。采用“滚雪球”法(巴比, 2009)收集案例资料。以《国际人工智能教育应用杂志(International Journal of Artificial Intelligence in Education, IJAIED)》的25周年纪念专刊(2016年, 第26卷第1、2期)为起点,在其“经典文章”的反思论文与参考文献的基础上,顺藤摸瓜,查找文献。采用质性研究的“持续比较”法,自下而上形成教学角色隐喻类别,并根据新案例调整类别体系。

③ 案例分析单位。以项目开发的系统或系统原型为单位,汇总信息。记录案例系统名称、教学角色隐喻、开始年份、学科、知识点、学习目标类型、首席研究者、研究机构、研究机构所属地区、项目成熟度、体验版访问地址与账号等。项目成熟度属性的取值:原型描述、实验室实验、学校实验、课程整合和产品化五个水平。一个项目有多个版本或者衍生系统者,按照级别最高的取值。

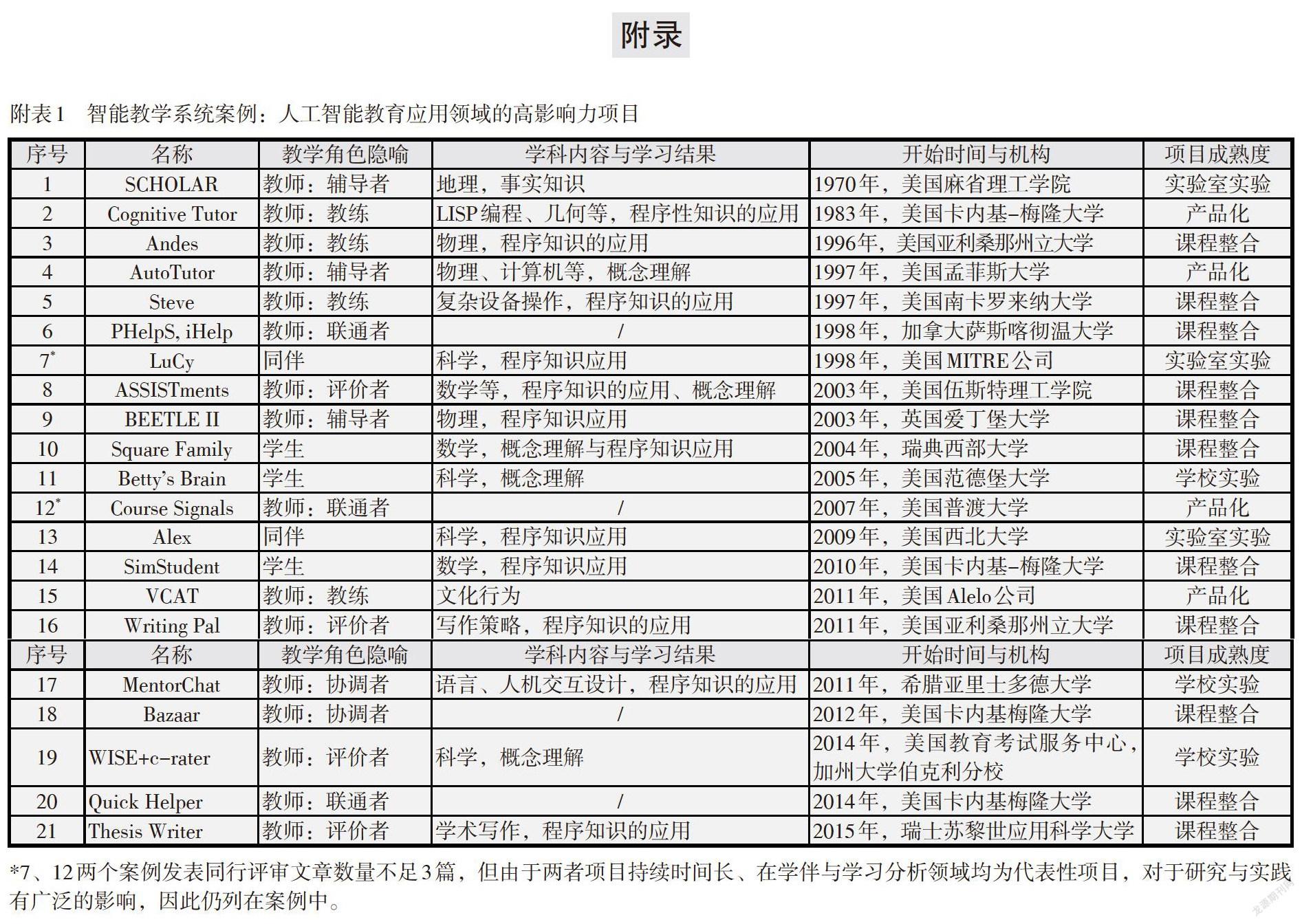

④ 案例情况。本研究重点分析的21个智能教学系统案例的基本信息见附表1。案例研究机构所在地區:北美17个,占比81.0%;欧洲4个,占比19.0%。项目的成熟度分布:实验室实验占比14.3%,学校实验占比14.3%,课程整合占比52.4%,产品化占比19.0%。学习内容分布:STEM16个,占比76.2%;语言、地理、社会文化行为等5个,占比23.8%。

三、人工智能教学角色隐喻:框架与案例

总体而言,如何促进学习者个体或小组的学习,即如何“用技术教”个体或小组,始终是人工智能教育应用研究关注的焦点。有关人是如何学习的、人类教师是如何教学的心理学理论是设计智能教学系统功能的主要依据,如维果茨基的内化与最近发展区理论、Anderson的ACT*R认知技能理论、人类教师辅导策略、班杜拉的社会认知理论、元认知理论、情境学习理论与认知学徒策略等。

(一)人工智能教学角色隐喻的框架

通过对案例中人工智能支持学习的方式进行分析概括,发现人工智能主要有七种教学角色隐喻,即人工智能作为:①辅导者(tutor),呈现问题(question),与学习者就问题进行自然语言对话,协同建构解释,促进学习者对于概念、原理的理解,如SCHOLAR、AutoTutor;②教练(coach),选择问题(problem),创建问题解决环境,逐步监控学习者解决问题的过程,适时给予评价、反馈,发展学习者的认知技能或者操作技能,如Cognitive Tutor、Writing Pal;③评价者(evaluator),通过练习或测验评价学习者对知识、技能的掌握情况,也提供个性化反馈指导以及学情汇总,如ASSISTments、WISE+c-rater;④协调者(facilitator),系统参与学习者的在线讨论,监控讨论是否偏离主题以及任务完成情况,并可根据情况进行干预,比如向某个学生提问,如MentorChat、Bazaar;⑤联通者(connector),系统将学习者与恰当的资源或人建立连接,即资源的推荐系统、人的匹配系统,如Course Signals、PHelpS、Quick Helper;⑥同伴(peer),系统模拟出与学习者身份相同、人口学特征相似的同伴,以丰富学习交互方式,实现合作、观察与竞争等学习活动,促进学习者反思、表达,如LuCy、Mike、Alex;⑦学生(student),系统模拟出能够以某种方式学习的学生,让学习者“教中学”,如Bettys Brain、SimStudent、Square Family。

在七种角色隐喻中,前五种均可视为教师(teacher),因此总体上可以将教学角色隐喻分为教师、同伴与学生三大类。

将上述教学角色按照应用环境(智能辅导系统,ITS;计算机支持的合作学习,CSCL)、领域专长高低、对于学习与认知社会性的强调程度等维度进行分析,可形成一个组织框架,参见图1。协调者、联通者多见于计算机支持的合作学习(CSCL)环境中,即学习者借助网络与其他学习者开展合作学习活动,计算机起协调、支持、帮助建立联系等作用;其他五种角色主要在智能辅导系统(ITS)环境中,即计算机提供学习内容与学习环境,并与学习者开展教学互动。七种角色隐喻在领域专长(domain expertise)与学习认知的社会性(social dimension of learning)方面存在差异。通常而言,辅导者、教练与评价者位于连续体的一端,即计算机有很强的领域专长,具备解决学习者所面临的问题或任务的知识、技能,更强调学习与认知的个体性;学生、同伴、联通者、协调者位于连续体的另外一端,即其领域专长较弱,通常无法胜任解决学习者的问题这一任务,更强调学习与认知的社会性。

在七种角色隐喻中,以用户数量和项目成熟度为标准,占优势的为教练、评价者、辅导者与学生。

(二)辅导者:SCHOLAR与AutoTutor

辅导者通过与学习者进行自然语言对话开展教学,促进学习。语言是教与学最基本的媒介,谈话教学法在东西方均有深厚的历史传统。孔子的“启发”、苏格拉底的“产婆术”,都以与学习者的谈话为核心。

20世纪60年代末开始研发的SCHOLAR,利用人机混合主动对话(man-computer mix initiative dialogue)在与学习者进行书面英语对话的过程中教授南美地理知识(Carbonell, 1970),开创了计算机自然语言对话辅导的先河。SCHOLAR的核心实现技术是自然语言处理(natural language processing, NLP)和语义网(semantic network)技术:NLP技术实现了与学习者的“交谈”,理解学习者的回答与提问,生成书面英语,与学习者开展多轮次(但非常有限)的辅导对话;语义网实现了学科知识存储与推理(检索),使系统可以实时生成问题、回答问题。SCHOLAR具有里程碑意义,智能计算机辅助教学软件(ICAI)和ITS研究滥觞于此。

AutoTutor项目始于20世纪末,是SCHOLAR之后众多辅导者系统中最具代表性的系统。AutoTutor来自美国孟菲斯大学Art C. Graesser教授领导的跨学科研究团队。当时的智能辅导系统多仅基于专家系统和人类认知的一般原则设计,而AutoTutor则采用了对人类师生一对一辅导对话过程进行分析所发现的辅导策略,关注如何利用自然语言交谈帮助学习者精细化回答问题,以促进学习者对概念和原理形成深度理解,并在计算机素养、物理、批判性思维等多个领域取得与人类辅导者相当的学习效果(Graesser, 2016)。有关其具体辅导策略的介绍可参见高红丽等(2016)。AutoTutor衍生出了多个项目,其中有开源系统,也有商业化产品(Nye, et al., 2014)。

(三)教练:Cognitive Tutor与Writing Pal

教练(coach)支持“认知学徒”教学策略,教师为学习者创设解决问题、完成任务的环境,呈现问题,学习者尝试解决问题,教师在观察、分析学习者的表现过程与结果的基础上为学习者提供指导、建议,强调有指导、及时反馈的“做中学”。这类系统通常围绕学习者的认知技能发展,如操作程序(procedure)、问题解决(problem solving)和对话交流(oral communication)而展开。操作程序是指使用复杂设备或者执行流程复杂的关键任务,如培训如何操作高压力飞机的Steve系统(Johnson, 1997)。问题解决多为数学、物理、计算机等理工学科问题的解决,如Cognitive Tutor系列(VanLEHN, 2011)。对话交流特别强调口语交流能力培养,尤其是文化适宜的交流方式(Johnson & Lester, 2016)。

为监控与引导学习者的表现,智能教学系统利用计算机技术创设出交互学习环境;人工智能技术隐藏在可视化的环境与交互对象之后,增强其适应性。为了便于初学者学习,也为了方便计算机感知学习者的表现,通常教练类智能教学系统所构造的学习环境是高度结构化与高度限定性的。教练系统所创设的环境按照真实程度可分为三类:表单、模型与模拟。表单(form)采用文本框、按鈕、菜单等常规的计算机交互组件,参照问题解决步骤构建交互界面。例如,教小学生分数加法时,固定解题步骤,每一步提供分别输入分子和分母的文本框,严格限定学生的解题步骤,从而很容易地定位错误。有些版本的Cognitive Tutor采用表单环境;以写作策略为教学目标的Writing Pal(Weston-Sementelli, et al., 2018)利用普通的文本输入框等界面元素为学习者提供写作与反馈环境。模型(model)指利用学科模型,如电路图、函数图像、数据表格、生态系统模型等学科知识表征手段,帮助学生理解与解决问题,如Andes(VanLehn et al., 2005)。模拟(simulation)指用计算机模拟真实的设备或环境,让学生在仿真的场景中解决问题,发展技能。如BEETLEII的模拟电路(Dzikovska, et al., 2014)、Steve的沉浸式虚拟现实学习环境(Johnson, et al., 2000)。

(四)评价者:ASSISTments与WISE+c-rater

评价者收集学习过程与结果的数据,对数据进行统计分析,参照标准进行价值判断,并将评价结果反馈给教师、学习者以促进学习。评价者强调形成性评价。任何类型的智能教学系统都包含评价组件,这是教学模型做出教学决策的基础,但评价者将结果反馈给教师和学习者,而不只是用于调整教学干预。

ASSISTments是assist与assessment两个英语单词的组合,强调评价活动伴随学与教的过程自然开展,即其“非侵扰”性。在众多ITS系统中,ASSISTments是比较独特的,主要体现在:①在中小学中大范围应用,2013—2014学年,学生用户达50,000人;②系统面向教师开放,在应用过程中教师深度参与系统的教学应用,在常见ITS的教学应用过程中通常教师是不能改变其内容的,但是ASSISTments明确提出做平台而非课程,课程需要由教师提供,可以说这是充分利用教师“智能”的平台;③随着系统的发展,逐步开始强调该系统作为教学研究平台的价值,即利用其开展教学实验,对比不同材料或教学策略的有效性,截至2014年已有18篇随机控制实验研究论文发表于实行同行评审的杂志;④不讳言应试问题,早期该系统的系统目标明确提出帮助高中生准备数学考试(Heffernan, et al., 2014)。

WISE+c-rater利用计算机自动为学习者的短文回答进行评分,为科学探究学习中的简答题提供自动反馈。在课堂中开展科学探究学习时,教师如何及时为学习者的回答提供反馈是教学的难题。WISE研究团队将美国教育考试中心(ETS)用于SAT(Scholastic Assessment Test, 学术能力评估考试)等高利害相关考试中的作文自动评分系统c-rater整合到WISE平台中,以实现自动评价学习者回答的知识整合水平,根据得分分配事先拟好的反馈指导,以促进科学探究学习(Liu, et al., 2016; Gerard & Linn, 2016)。

(五)协调者:MentorChat与Bazaar

协调者(facilitator)指人工智能在学习者的在线同步聊天合作学习活动中采取各种策略,促进学习者之间深入对话、合作反思,以此促进学习。这一角色源于人工智能技术在计算机支持的合作学习中的应用,受到网络技术与自然语言处理技术的推动,也受到学校教育中合作学习过程难以监控以及网络课程(尤其是MOOC)中学习者互动交流不充分这些现实需求的推动。

MentorChat来自希腊萨落尼卡亚里士多德大学,用于支持大学课堂教学中的合作学习。2011年进行了教师、大学生接受度测试。MentorChat旨在为同伴讨论式协同问题解决(如某软件人机交互界面设计的优点与不足以及如何改进)提供动态支持,它实现了一个类似QQ的聊天环境,系统模拟出的会话代理(conversation agent)参与学习者的讨论过程,可根据情况(如参与情况、知识点覆盖情况等)向学习者提问(Tegos, et al., 2014; Tegos & Demetriadis, 2017)。MentorChat以促进学习者同伴讨论为目标,后期研究采用有学术成效的讨论(academically productive talk, APT)框架分析学习者的讨论,分析表明会话代理的干预有助于学习者明确表达出推理过程。教师可通过类似概念图的方式设定讨论问题所蕴含的领域知识。

Bazaar来自美国卡内基梅隆大学,其教学应用经历了从中学到大学课堂教学,再到慕课课程的过程。它模拟出的对话代理(dialogue agent)能够监控小组交流过程,检测到特定事件时(如对话中学生用了“重述”策略)可以触发干预,综合判断后智能体可以以“Tutor”名义在会话流中发出消息。Bazaar对话代理支持MOOC学习中的同伴互动始于2014年秋edX平台上的“学习分析”课程。Bazaar代理参与在线学习者的会话讨论,引导学习者合作反思进入聊天室之前学习的内容。数据表明这一经历有助于降低学习者的退出率(Ferschke, et al., 2015)。

(六)联通者:iHelp与Quick Helper

所谓联通者指人工智能技术能够使学习者在恰当的时刻,与恰当的材料、人(可以是教师、同伴或外部专家,但多为具有相关问题解决专长的同伴,下文简称“同伴专家”)建立联系,以促進学习。这是在商业、广告等领域得到成功应用的智能推荐系统的教育版本。在教育领域主要关注同伴专家推荐与资源推荐,本部分关注支持与同伴专家建立关联的系统。

iHelp来自加拿大萨斯喀彻温(Saskatchewan)大学研究团队。在学习者发出帮助请求后,iHelp代理帮助寻求者查找可能的帮助提供者,并建立实时的私下交流的聊天室,交流结束后系统要求双方对交流做简短的评价。20世纪90年代末期,为减轻教师的教学负担,促进同伴互助,iHelp用于支持大学大班额的计算机课程教学(Greer, et al., 2001; Bull, et al., 2001)。在十余年的时间中,数以千计的大学生使用了该系统。系列研究的主要发现是:教师的教学措施对于大学生参与讨论影响很大,教师的鼓励、提倡促进了大学生参与讨论,增强了大学生的动机与自信心;大学生之间差异很大,多数学生是“潜水者”,即只读帖但没有任何贡献,有些学生则从为他人提供帮助当中获得满足感,动机是其中的核心问题(Vassileva, et al., 2016)。

Quick Helper主要用于解决MOOC课程中多以讨论区为学习者提供交流讨论之场所,学习者的求助易被帖子淹没的问题。如何帮助学习者匹配到可以提供帮助的同伴?在edX的课程中,课程论坛增加了一个“Quick Helper”按钮。学习者在点击该按钮后,系统将查找能够回答该问题的同伴,提供三人,让提问者选择。系统向选定的学习者发送电子邮件,通知有人向其提问。相关研究主要关注不同的“奖励”机制对帮助、回答行为的影响,数据表明,徽章的效果更好,而对回答的肯定与否定投票效果不好(Rosé & Ferschke, 2016)。

(七)同伴:LuCy、Mike和Alex

同伴(peer, 或同侪)是一种特殊的学伴(learning companion),通常在社会角色和任务上与学习者一致,年龄、身份等与学习者相近。以中国俗语“陪太子读书”引入的学伴系统(learning companion system),在计算机教师、人类学生构成的二元系统中增加了计算机模拟的学生,丰富了学习活动,使人类学生与计算机学生之间的合作、竞争、观察、模仿等合作学习活动成为可能(Chan, 1996)。本部分以三个案例说明“同伴”隐喻的人工智能的教学方式。

LuCy:促进反思与表达。智能辅导系统PROPA教授卫星活动领域的解释性分析技能,LuCy是其中一个模块,是学习者在学习和解决问题过程中的合作伙伴,通过提问,鼓励学习者反思、评估过去的学习行为,解释行为背后的原因,说明行为的正当性。其局限是学习者和LuCy间的对话形式为菜单选择式,不够灵活自然。但有限的交互方式仍然有助于从学生的回答中获取信息,探索学生的知识深度,促进学习(Goodman, et al., 1998; Goodman, et al.,2016)。LuCy对后续研究有广泛的影响。

Mike:网络课程中“不智能”的同伴。Mike是面向教学设计初学者有关如何进行教学设计的网络课程中的同伴(Kim & Baylor, 2006; Kim, 2007)。Mike和学习者一起完成课程任务,为学习者提供不同内容与风格的帮助信息。Mike设定为20岁左右的白人男性,衣着和语言较为随意,语音为计算机合成。在实验研究中,Mike的能力、交互方式有差异。能力高者,给学习者的建议专业、表述采用正式语言且自信;能力低者,则相反。主动交互者,主动为学习者提供材料或者建议;被动交互者,等待学生要求时才提供信息。研究表明,高水平学习者对高水平的Mike评价更高;低水平学习者则更喜欢被动交互的Mike。需要注意的是,Mike的行为并不“智能”,所给出的信息是研究者预设的。

Alex:对英语口语特点敏感的虚拟同伴。美国Cassell教授的研究团队长期关注儿童口语及交谈对于语言、科学学习的影响,先后研发与测试的同伴有:Sam,与儿童共享城堡世界,玩讲故事游戏(Ryokai, et al., 2003);Alex,可切换英语口语风格与儿童用乐高积木一起搭桥(Cassell, et al., 2009);Jamie,分别用标准美语和非洲美语与学生合作完成社会、科学任务(Finkelstein, et al., 2013)。其中,Alex是针对方言影响中小学生的科学学习表现,而教师的语言对学生语言影响不大,但同伴之间却经常相互模仿对方的语言等现象而专门设计的。Alex是能够在标准美语(Modern American English)和非洲美语(African American English)之间切换的虚拟同伴。Alex与学习者合作用乐高积木搭桥,实验表明与说标准美语合作的黑人儿童,在汇报时口语中标准美语的成分更高,非洲美语的成分降低(Cassell, et al., 2009)。①

(八)学生:Bettys Brain、SimStudent和Square Family

“以教为学(learning by teaching)”是一种有效的学习策略。人工智能可以模拟出多种形态与功能的学生,即所谓“可教代理(teachable agent)”。

Bettys Brain:学习者与学生共享知识表征。Bettys Brain由美国范德堡大学与斯坦福大学的Teaching Agent小组开发,始于2003年。学习者通过如下活动教Betty科学因果关系:直接教学,学习者阅读材料,构建概念图教Betty;提问,学习者利用模板生成问题,让Betty回答;测验,让Betty参加考试,观察她的表现,并让Betty解释回答的原因。Betty的知识仅来自学习者的教授。系统还提供了Mr. Davis代理,为没有教学经验的中小学生提供教学上的帮助。系统使学习者和Betty之间共享知识表征、共享責任,利用社会责任激发学习动机:不是为了自己学习,而是为了教授学习时学习者能够学得更好(Kwong, et al., 2008; Biswas, et al., 2016)。

SimStudent:学习者指导学生解决问题。SimStudent内嵌于Web学习环境中。学习者的目标是帮助Lucy(SimStudent模拟出来的虚拟形象的名字)通过考试。学习者的任务是:给Lucy出题,可以从题库中选择,也可以编新题。Lucy利用已掌握的产生式规则,尝试解题,每一步骤都会请学习者确认正确或者错误。例如,对于,“3x+5=7”,等号两边同时减去5是恰当的,而两边同时除以3是不合适的。对于学习者认为是错误的步骤,Lucy会尝试利用产生式规则产生新的解题方法,如果无法生成,则学习者需要给出该步骤的解决方法。SimStudent有时会向学习者提问,请他说明解题方法的依据。有关SimStudent的早期研究(Matsuda, et al., 2011)发现,低知识水平的学生其学习效应低于高知识水平的学生;后续版本为学习者提供了元认知支架(meta-cognition scaffold)①。提供元认知支架的SimStudent,其学习效果与Cognitive Tutor相当(Matsuda, et al., 2018)。

Square Family:学习者在游戏中“带徒弟”,促进反思与知识显性化。瑞典西部大学Pareto团队对于如何在数学教学游戏中利用可教代理促进学生对于数学概念的掌握进行了长期的探索(Pareto, et al., 2009; Pareto, 2014)。Square Family是为小学生掌握数概念而开发的一组棋牌类2人游戏。在游戏中引入可教代理(学生)是为了使学习者将游戏操作与背后的数学概念和原理明确关联。学习者可以选择自己玩游戏,也可以教代理玩游戏。教代理的方法有两种:演示给代理看,或者在代理玩游戏的时候给予指导和帮助。在这两种情况下,代理都可能提问,要求对操作提供解释说明。游戏可以增强动机,而“教”代理,为代理演示、讲解游戏策略则能够促进学习者反思,这有助于减少学习者以赢得游戏为目标,积极互动,却忽略理解学科知识与掌握目标技能的现象。

四、人工智能不同教学角色隐喻的优势与局限

从教学的全过程看,人工智能尚远不如人类教师。任何模式的教学活动都可分为“行动前”“行动中”“行动后”(徐碧美, 2003, p.24)。“行动前”的备课、开展教学设计、准备教学材料与环境,对人类教师而言通常是个体行为,对人工智能而言通常是多专业背景团队的工程任务,涉及教学设计、软件开发、设备调试、系统测试。可以说,对于智能教学系统而言,“行动前”基本上全靠“人工”。“行动后”,对人类教师而言是教学反思与作业批改,对人工智能而言似乎仅是被动的“数据统计报表”。“教学相长”是人类教学活动的基本特点,不管是个别辅导还是集体授课,教学活动不仅能够促进学习者的发展,也能够改进人类教师对学科知识、学习者和教育情境的理解,即所谓“经验+反思=教师的成长”,教师的教学能力主要是在教学实践中发展起来的;对于人工智能而言,“行动”也许仅仅导致系统中学生模型有所更新而已。因此,本文只对比分析“行动中”人工智能与人类教师的行为表现。先分析人工智能在“行动中”的一般特点,再逐一分析各个教学角色的独特特点。

与人类教师相比,人工智能在“行动中”的一般特点有:①角色单一固定,系统功能决定了人工智能的教学角色,而功能是预设的和固定的,在“行动中”难以改变,难以灵活切换角色,更难以即兴发挥,代理承担多种角色反而可能会引起学习者的困惑(Johnson, et al., 2016);②接触面大,与计算机网络结合,可以跨越空间和时间,在大规模应用的情况下成本降低——这是人类教师难以比拟的,也是以巨大的投入来开发这些系统的原因;③稳定性高,即条件相同则系统给出的干预措施相同;④以多媒体形式呈现教学信息;⑤教学过程可回溯、可再现,可以实现详细的过程记录和不同级别的概括呈现。从表现上看,智能教学系统介于固定、被动呈现教学信息的教学媒体和灵活、具有生成能力的人类教师之间;接触面大、稳定、多媒体呈现、可精确回溯重建是其最大优势。

下面对不同角色隐喻的人工智能在“行动中”的表现分别进行分析。

(一)在语义泥淖中艰难前行的“辅导者”

尽管辅导者是最早实现的教学角色隐喻,也有相当成功的系统,但自然对话辅导之路却异常坎坷。当前,辅导者的表现仍难以比肩人类教师。以AutoTutor为例,它能够在某个限定的领域(如牛顿定律、计算机组成等)采用比人类教师更精巧的辅导策略,可以实现复杂的三元对话(辅导者之外,再模拟一个虚拟同伴,与学习者构成三元系统),并取得了在统计上有效的教学效果,但系统很难恰当、正确地回答学习者的问题,用一段时间后通常学习者就再也不会主动提问了(Graesser, 2016)。

这受限于NLP技术本身,更具体地说是计算机对于语义的无能为力。自然对话系统研究领域的开创性研究者Barbara J. Grosz在2018年的访谈中认为,目前最先进的系统其对话能力也远逊于人类,会犯一些正常人不可能犯的错误(Ford, 2018, p. 5423)。当前机器翻译、语音识别领域的突破主要是消解了语义、利用统计语言学模型取得的成果(吴军, 2014, pp. 27-40)。令人印象深刻的工程杰作IBM的Watson,它所赢得的“危险边缘”问答竞赛,问题之间互不相关且答案主要为确定的事实,约95%的答案从维基百科页面标题中检索就能得到,不是深层次的语义推理(Ford, 2018, p. 5034)。但辅导对话对于话语的精确度要求很高,不真正理解语义、不具备常识的系统很难回答超出规定的问题,难以精准诊断学生的误解。在NLP技术取得突破之前,恐怕任何辅导系统的表现都难以望人类个体的项背。

辅导者的另一个挑战是,它主要借助自然语言对话开展教学,这限制了它能够达成的学习目标:不能给学习者提供“做”的机会,因此无法发展学生的认知技能;限于计算机理解和表达自然语言的能力,系统又无法像孔子和苏格拉底那样引导学习者思考开放、深奥、结构不良的原则和理论性问题,只能支持对事实、概念和简单规则的学习。

实际上,人工智能“辅导者”所提供的“辅导”与人类教师的辅导是不一样的。人类辅导者通常不仅是对话提问者,还是教练,尤其在数学、理科和语言学科,人类辅导者不但提问、回答问题、反馈、解释,而且让学习者做题(解决问题),根据其表现给予反馈,杂以提问、讲解、示范,实际上承担了“教练”的角色。

(二)拓宽了教学交互带宽的“教练”

能够模拟出问题解决环境,监控、引导学习者解决问题的“教练”充分利用了计算机的多媒体技术(广义上的多媒体技术包含虚拟现实与增强现实等技术),拓展了教学交互方式,在发展学习者的认知技能方面比人类教师更具优势。

计算机模拟出的问题解决环境,或者其增强的虚拟环境、虚实结合的环境,可以根据需要调整复杂程度,动态呈现提示、反馈,消除危险操作,跟踪学习者的表现,甚至重放问題解决过程,帮助学习者反思、概括——这些也是人类教师很难提供的学习经验。人类教师的优势是能够观察学习者在真实世界中的表现,给出反馈,但随着人工智能技术“感知”能力的增强与各种传感器的发展,这一优势也可能会逐渐丧失。

认知技能通常是各级各类教育的主体内容,且认知技能总是需要相当数量的练习才能达到自动高效的水平。因此,仅聚焦于认知技能的教练应用空间其实很大。

(三)被低估的“评价者”

作为评价者,计算机的表现优于人类教师。在数据收集、存储、分析统计、管理、交互式可视化呈现方面,在速度、准确度和规模上人类教师是难以企及的。

Luckin(2016)认为人工智能技术的应用可能会造成评价的“复兴”,这归因于人工智能技术支持的评价能够提供即时(just-in-time)评价,重塑学习;有助于更好地理解学习过程,明确特定学习的进展状态;无须“停下来考试(stop-and-test)”,而是伴随式评价。最后这一点,与ASSISTments系统的名称和愿景相应和。

作为“评价者”的智能教学系统常常被低估,致使其难以发挥应有的作用。首先,可能是观念上的,似乎提到评价就是考试,就是为“应试”服务的;其次,评价要真正融入教学,对教师的教学要求做出调整,但从研究的角度似乎缺乏创新或者难以找到值得研究的点。目前,日常教学中的形成性评价发挥的作用还不够,教师缺乏自动化系统与评价方法上的支持。

(四)声声入耳的“协调者”

作为小组讨论协调者的人工智能,在理解对话、引导讨论的灵活性和大局观上无法和人类教师相比,但其优势在于真正的“声声入耳”,而且能够同时参与多个小组的讨论,对所有小组一视同仁,不会漏掉一句话。因此,协调者完成了即使在小班教学的情况下对于人类教师而言也是不可能完成的任务:监控、引导每个小组的讨论。

和其他类型的智能教学系统不同,协调者的出现,其背后教学需求驱动的色彩更加浓重。一开始,协调者就是作为在线学习生态系统中的一个物种,协助教师做教师难以完成的工作:对小组合作学习的监控和引导在课堂教学和在线学习中都有需求,且难以实现。CSCL是个成熟的研究领域,但在采用NLP技术动态干预之前,该领域研究多采用现有支持同步、异步网络交流的技术(如论坛、聊天室)对干预措施(任务类型、合作活动的结构或者脚本, script)对于交互过程、模式、效果的影响进行微观的心理学和语言学分析。NLP技术的发展,使得对合作学习过程进行动态支持监控和干预成为可能。基于多年研究与实践对于合作学习需求的理解与把握,虽然现有的协调者相对而言不多,出现得也比较晚,但是出现之后很快就用于大学课堂和慕课当中,并且内容教师可以定制,如在MentorChat系统中教师可以通过概念图设定课程内容(Tegos & Demetriadis, 2017)。

和辅导者不同,协调者不需要负责维持与学习者的连贯对话,它监控学习者之间的对话,根据条件触发一些动作(如向某学习者提问、重述某学习者的话),再由特定任务限定讨论的话题和情境,更容易开发出可用的系统。可以预期未来协调者会有更大范围的应用。

(五)无远弗届的“联通者”

在课堂教学过程中教师也频繁地承担“联通者”的角色,如合作学习的小组划分、学习者配对“帮扶”、为某个学习者推荐阅读材料或者复习资料等。目前的人工智能“联通者”和教师相比,两者的差异主要在广度和深度上。人工智能系统可以在更广大的范围内工作,但对于每个对象(学习者个体、资源材料)所掌握的信息比较浅,对于学习者多为特定的认知状态,缺少性格、情绪与行为管理、家庭背景、学习历史状况等方面的信息。有些时候这样的匹配可能会取得预想不到的效果,但有些时候可能会造成问题。教师作为联通者,受到了解学习者的程度、资源数量、数据处理能力等方面的限制,但好处是可以灵活地进行监控和调整。

(六)未来可期的“同伴”与“学生”

将同伴与学生一起分析,是因为两者都强调学习的社会性与合作性;相对于其他角色隐喻而言,成熟程度都较低,应用不够普遍;都是人类教师所无法承担的教学角色。而与真正的同伴(同学)相比,人工智能模拟的角色更加灵活多样,在外貌(种族、性别、年龄等)、衣着、用词、交互风格、能力水平等方面甚至动态可变,并且能够以多种方式与学习者开展合作、竞争等学习活动。

人工智能作为同伴与学生角色,目前应用相对较少。可能的原因有两方面:一是设计与开发的难度更大。除了要考虑教学内容与学科之外,同伴和学生通常有一个可视化的外观,有特定的表达方式与行为模式,即设计开发这样的系统还需要考虑艺术、文化、社会等诸多方面因素(Kim & Baylor, 2006)。二是学习活动设计难度更大。同伴与学生发挥作用的方式很多,可以是合作者也可以是竞争者,在已有研究中合作者要多于竞争者,原因可能在于竞争虽然对于某些学习者有提高动机的作用,但也会造成只追求表现、忽略学习或导致更高的心理压力等问题(Chan, 1996)。不管是合作还是竞争,同伴与学生的加入都增加了交互主体,提高了活动结构与交互设计的复杂度。

同伴与学生所提供的学习体验是人类教师无法提供的,这类经验对于学科学习的影响以及对学习者其他方面的影响还需要更多的研究加以揭示。

五、人工智能教学角色隐喻分析的启示

基于本研究的案例分析,对于人工智能教育应用,尤其是智能教学系统研究与应用的发展趋势,可以得到哪些启示呢?

(一)人工智能教学角色的持续演化:从支持“学”到“学教”并重

对案例中人工智能的教学角色隐喻从时间上进行概括,其发展可分为三个阶段:

第一阶段为草创期,1970—1990年。20世纪60年代中后期,研究者开始探索人工智能技术如何应用于教育,模拟人类教师的辅导教学,增强计算机辅助教学(CAI)软件的灵活性与适应性是当时的切入点,如Carbonell(1970)的SCHOLAR。Bloom(1984)的“2sigma”文章为追求师生一对一辅导奠定了实证基础。20世纪80年代,以专家系统为核心的教练系统崭露头角并迅速成为主角。这一阶段人工智能的教学角色隐喻单一,仅有辅导者和教练这两种教师隐喻。

第二阶段为探索期,1990—2010年。20世纪90年代初,同伴与学生隐喻兴起,教师隐喻有所扩展。同伴与学生隐喻的出现,既得益于心理学强调学习的情境性、社会性与建构性,也得益于计算机多媒体与网络技术的成熟使得动画教学代理在技术上可行(Johnson, et al., 2000)。联网计算机与教学平台的普遍使用使得伴随式评价成为可能,ASSISTments这样的评价者开始作为独立角色出现。教练、辅导者仍是主流,且教练类系统开始产品化。

第三阶段为发展期,2010年至今。MOOC是互联网变革教育(尤其是高等教育)的典型方式,与高校普遍开展的“线上+课堂”混合式教学实践一起,在教学过程数据积累和个性化学习指导方面带来了前所未有的挑战。这为人工智能技术开辟了新的应用空间,如Aleven等(2016)探索了Cognitive Tutor与MOOC课程的整合,通过互联网提供“做中学”的教练。

未来,人工智能教学角色隐喻的演化,总体上将从支持“学”到“学教”并重。早期人工智能技术仅掌握在少数研究者手中,其教育应用以模仿人类的“教”、实现教的自动化为目标。未来,技术直接“教”仍然是研究重点,但在可以预见的未来,人工智能要对真实世界的教育产生更大影响,必须要借助人类教师的力量。正如Dillenbourg(2016)所言:“更多教师”是未来数字化教育的发展趋势,对于智能教学系统而言,不仅其学校教育应用需要教师的协助,而且教师应参与到其设计与迭代改进当中——这是站在智能教学系统的立场上的表达方式,更恰当的是反过来说,系统应协助教师,成为教师的工具或助手。

将扩展与分化出新的角色隐喻。扩展指人工智能应用领域的拓宽。目前的“人工智能教育应用”,严格来说,仅仅是“教学应用”,而且只是对于个体和小组学习给予支持。新的角色可能在教学之外,具有更多教育功能,如师生的健康健身顾问、课堂问题行为管理、特殊教育需要学生的个性化教育方案制定等,以及如何支持“教”,如作为教师的教学助手。所謂分化是指已有角色在某些方面的功能有所扩展,形成新的角色。在本文的分类中,同伴与学生的角色还比较概括,存在进一步分化的空间。

已有角色隐喻将进一步整合。整合是指一个智能教学系统具备两个或者两个以上的角色。实际上,这已经发生,如BEETLEII是辅导者与教练的结合(Dzikovska, et al., 2014)。可以预期,对话辅导的功能会整合到其他类型的智能教学系统当中;评价者将成为通向其他类型系统的入口,根据学科的不同将整合辅导者、教练、联通者等功能;联通者与协调者将互相开放数据,协同工作。

(二)智能教学系统中文化因素的作用显性化

教与学本身就是文化活动,浸润在特定文化之中。不过以往的教学媒体和资源自身并不具备文化感知能力,无法感知、适应学习者的文化。同时,智能教学系统多关注STEM学科,这些学科的内容具有跨文化一致性,虽然其深层思维方式或者解释方式是与文化关联的,但比较隐蔽。当前和未来智能教学系统中文化因素的作用显性化,除前文所述同伴、学生等教学代理的设计中将文化显性化外,还体现在以下几方面:

第一,明确文化因素对于学科学习影响的实证研究基础正在形成。例如,Finkelstein等(2013)研究发现不同美语方言(标准美语与非洲美语)影响黑人儿童的科学学习。

第二,智能教学系统在跨文化交流能力培养方面具有独特优势。人工智能技术与多媒体技术相结合,模拟出日常生活和工作的场所,在这样的系统中学习跨文化交流已被证明是有效的,如在VCAT(Johnson & Lester, 2016)中学习。当前,培养学习者的国际素养日益受到重视,这类学习需求将持续增加。

第三,智能教学系统成为实现课程在不同文化间迁移的手段。任何胜任学科教学工作的教师都具有丰富的学科、学生、教学以及学科教学法知识(Shulman, 1986),但这类知识很难跨文化传播。智能教学系统在这方面可以起到将知识形式化的作用。例如,Genie2(Khachatryan, et al., 2014)将俄罗斯数学教师的教学专长存储到智能教学系统中,用于美国课堂,很有成效。

第四,某些智能教學系统的跨文化迁移可能更难。课程与教学的跨文化采纳已经是常规。比如教科书翻译方面,已经有了很多成功的经验。但是,智能教学系统这样的教学资源“翻译”难度要大得多,尤其是辅导类系统。例如,AutoTutor高度依赖NLP技术,“翻译”涉及语言的语法结构等深层特点,难度很大。人工智能教育应用领域已经关注到这一点。例如,Ogan与Johnson(2016)提出应发展文化敏感的教育技术。

(三)建立并维持与学习者的长期关系

智能教学系统是否有必要与学习者建立长期关系,如何建立并维持长期关系,学习者如何看待、体验与系统的关系,以及长期关系的作用与副作用等,都是值得研究的问题。

在人与计算机互动过程中似乎具有“人格化”对方、使“人机”关系具有“人际”关系特点的倾向。最早的人机自然语言对话系统Eliza,最有趣的也许是使用者对“她”的反应:很多人就像对待一个真正的人类个体那样和“她”交流(尼克, 2017, pp. 137-142)。Veletsianos和Miller(2008)对于与教学代理开展对话学习的大学生所进行的现象学研究表明,在现象学意义上,大学生在与教学代理的交谈中所获得的学习经验是复杂的,虚拟而真实,和与人类的交流类似,具有社会性。

在本研究所概括的七种角色隐喻中,辅导者、同伴和学生通常会创建一个学习者可感知、可交互的人类形象,尤其是同伴、学生本身就强调以社会性,即以学习者与“形象”之间的社会关系,激发兴趣、维持动机、促进知识的深度建构。Walker和Ogan(2016)提出应有意设计智能教学系统与学习者之间的社会关系以促进学习,并设想了建立与维持关系在技术与伦理方面的要求与问题。

如果本文引言中所提到的,未来人工智能的角色隐喻应为“导师(mentor)”(Roll & Wylie, 2016),不仅仅停留在某些特定知识和技能的学习上,而且能够帮助和指导学生的全面发展,这需要与学习者建立长期的关系,而机器人、情感计算等技术的发展为与学习者建立更“人性化”的关系打下了技术基础(Lubold, et al., 2018)。

(四)人工智能促进学习环境的虚实融合

当前,“物理/现实”与“数字/虚拟”相互作用的学习环境已经很常见,人工智能技术将进一步推动学习环境的虚实融合,增强整体环境的灵活性与适应性。主要体现在以下方面:

第一,人工智能使计算机有了更强的“感知”能力。计算机能够收集到有关学习者与学习情境的更全面的数据,不但催生了新型人机交互方式,而且有助于计算机全面感知学习者的特点和状态,也为支持开展新型学习活动奠定了技术基础。例如,在某些版本的AutoTutor中,计算机能够感知学习者的情绪、情感和注意力状态(Nye, et al., 2014);Alex与学生一起用乐高积木搭桥(Cassell, et al., 2009);人工智能在支持动作技能学习方面很有潜力(Santos, 2016)。

第二,智能教学系统发布设备的形态多样化。当前教室中的计算设备多为常规的商业设备,专门为教学场景设计的硬件是未来的发展方向吗?比如,机器人能为教学带来什么?Timms(2016)认为与教师合作的教育协作机器人(educational cobot)在未来的教室中将有一席之地,当然机器人的形态和功能还在探索中。本领域的研究者也已经在研究机器人作为教学代理的效果,如Johnson和Lester(2016)、Lubold等(2018)。

第三,虚拟学习空间的智能化。近年来虚拟现实技术的产业化取得了很大进展,在教育中的应用也越来越普遍(张志祯, 2016)。由于虚拟现实(VR)与增强现实(AR)场景、动作均可以灵活生成,与人工智能结合的空间很大,预期未来Steve那样整合了智能辅导功能的虚拟现实教学“教练”系统(Johnson, et al., 2000)会日益常见。此外,辅导者和同伴在游戏场景中的应用也很值得期待。

六、结语

本研究从教学角色隐喻的角度,以人工智能教育应用领域的高影响力项目为案例,对人工智能是如何支持学习活动的以及描述其作用方式的术语做了系统梳理。从案例中概括出七种教学角色隐喻,即辅导者、教练、评价者、协调者、联通者、同伴和学生。案例分析表明,人工智能的确是强大、灵活的学习技术,尽管在教学全过程中尚无法与人类个体相比,但它在“行动中”的表现并不逊色于人类个体,人工智能与人类教师在很多情况下各有千秋。受限于自然语言处理技术在语义处理上的裹足不前,辅导者还难以像人类教师一样与学习者开展连续的自然语言对话,但教练、评价者、协调者、联通者、学生与同伴则更充分地利用了计算机的多媒体数据计算、存储和交互能力,能够提供人类教师难以或无法提供的学习经验。如此灵活强大的学习技术,如何能够更充分地发挥作用,在更大范围内促进学习,提升教学质量,是亟待探索的课题。

未来,在各种外部力量与教育改革内在需求的推动下,人工智能教育应用将逐步生态化。人工智能教学角色隐喻将持续演化,总体上将从仅关注、支持“学”,技术自己去“教”,转变为“学教”并重,即技术除了继续支持“学”,还将支持教师的“教”。智能教学系统中文化因素的作用将显性化。人工智能教育应用领域将重视与学习者建立和维持长期关系的必要性、可行性与方法;将持续推进学习环境的虚实融合,提高学习环境的智能化水平,即提高其灵活性与适应性。

本研究也存在一些局限。第一,案例選择的标准使新的项目未能纳入,特别是有关机器人教育应用的项目。这一决定有利有弊:好的方面,是能够排除一些“赶潮流”的项目,毕竟虽然技术发展飞速,但人类的学习和认知方式与能力是基本稳定的,而且人工智能技术复杂、不稳定,教育领域的研究者与实践者充分理解技术、全面认识其教育潜力、找到其发挥作用的方式与情境是需要时间的;坏的方面,是可能会遗漏关键项目,导致忽略重要的研究趋势,但通过对2018年、2019年相关学术会议论文的内容进行非正式分析可以发现,本研究所概括的隐喻能够涵盖最新的研究。第二,本研究所选择的案例是和学习过程直接相关的人工智能教育应用项目,而对于其在大规模考试的作文、口语评判以及拍照搜题等与学习过程不直接相关的应用没有涉及。第三,选择的案例主要为美国、欧洲的科研项目。案例未涵盖我国的项目,是受文献检索结果、案例选择标准所限;未将某些知名的商业项目纳入分析的原因是,有关这些产品的可信度高的资料很难获取。

智能时代来临,教育变革压力空前;我国教育信息化进入2.0新阶段,领跑的“智能化教育”亟待研究支持。对高影响力项目的案例分析,折射出欧美四十多年的人工智能教育应用研究与实践经验,对我们利用人工智能变革教育有借鉴价值。因此,尽管研究存在一些局限,我们也不揣浅陋,希望从教学角色隐喻这一视角对于人工智能在学与教过程中微观作用方式的概括分析,有助于引发更多对于人工智能教育应用过程中教学法层面的思考与讨论。

[参考文献]

Russell, S. J., & Norvig, P. 2013. 人工智能:一种现代的方法[M]. 第3版. 殷建平,祝恩,刘越,陈跃新,王挺,译. 北京:清华大学出版社.

艾尔·巴比. 2009. 社会研究方法[M]. 邱泽奇,译. 第11版. 北京:华夏出版社.

迈克尔·波兰尼. 2017. 个人知识:朝向后批判哲学[M]. 徐陶,译. 上海:上海人民出版社.

陈向明. 2001. 教师的作用是什么:对教师隐喻的分析[J]. 教育研究与实验(1):13-19,72.

高红丽,隆舟,刘凯,徐升,蔡志强,胡祥恩. 2016. 智能导学系统AutoTutor:理论、技术、应用和预期影响[J]. 开放教育研究,22(2):96-103.

F. 迈克尔·康纳利,D. 琼·克兰迪宁. 2004. 教师成为课程研究者:经验叙事[M]. 刘良华,邝红军,译. 杭州:浙江教育出版社.

刘丹凤,魏跃衡. 2007. 谈隐喻意识在英语学习者深层阅读理解中的作用[J]. 遵义师范学院学报(1):68-71.

尼克. 2017. 人工智能简史[M]. 北京:人民邮电出版社.

徐碧美. 2003. 追求卓越:教师专业发展案例研究[M]. 北京:人民教育出版社.

吴军. 2014. 数学之美[M]. 第2版. 北京:人民邮电出版社.

张志祯,张玲玲,罗琼菱子,郑葳. 2019. 人工智能教育应用的实然分析:教学自动化的方法与限度[J]. 中国远程教育(3):1-13,92.

张志祯. 2016. 虚拟现实教育应用:追求身心一体的教育——从北京师范大学“智慧学习与VR教育应用学术周”说起[J]. 中国远程教育(6):5-15,79.

Anderson, J. R., Corbett, A. T., Koedinger, K. R., & Pelletier, R. (1995). Cognitive Tutors: Lessons learned. The Journal of The Learning Sciences, 4(2), 167-207.

Aleven, V., Baker, R., Wang, Y., Sewall, J., & Popescu, O. (2016). [acm press the third (2016) acm conference-edinburgh, scotland, uk (2016.04.25-2016.04.26)] proceedings of the third (2016) acm conference on learning @ scale-l@s\"16-bringing non-programmer authoring of intelligent tutors to moocs. 313-316.

Baylor, A. L., & Kim, Y.. (2005). Simulating instructional roles through pedagogical agents. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 15(15), 95-115.

Biswas, G., Segedy, J. R., & Bunchongchit, K. (2016). From design to implementation to practice a learning by teaching system: Bettys Brain. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26(2), 350-364.

Bloom, B. S. (1984). The 2 sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring. Educational Researcher, 13(6), 4-16.

Bull, S., Greer, J., McCalla, G., Kettel, L., & Bowes, J. (2001, July). User modelling in i-help: What, why, when and how. In International Conference on User Modeling (pp. 117-126). Springer, Berlin, Heidelberg.

Cassell, J., Geraghty, K., Gonzalez, B., & Borland, J.. (2009). Modeling culturally authentic style shifting with virtual peers. International Conference on Multimodal Interfaces. ACM.

Carbonell, J. R. (1970). AI in CAI: An artificial intelligence approach to computer-assisted instruction. IEEE Transactions, 11(4), 190-202.

Chan, T. W. (1996). Learning companion systems, social learning systems, and the global social learning club. Journal of Artificial Intelligence in Education, 7(2), 125-159.

Collins, A., & Grignetti, M. 1975. Intelligent CAI. Final Report (1 March 1971-31 August 1975). Retrieved October 10, 2018, from https://eric.ed.gov/?id=ED114089

Dillenbourg, P. (2016). The evolution of research on digital education. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26(2), 544-560.

Dzikovska, M., Steinhauser, N., Farrow, E., Moore, J., & Campbell, G. (2014). BEETLE II: Deep natural language understanding and automatic feedback generation for intelligent tutoring in basic electricity and electronics. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 24(3), 284-332.

Ferschke, O., Yang, D., Tomar, G., & Carolyn Penstein Rosé. (2015). Positive impact of collaborative chat participation in an edX MOOC. International Conference on Artificial Intelligence in Education. Springer, Cham.

Finkelstein, S., Yarzebinski, E., Vaughn, C., Ogan, A., & Cassell, J.(2013). The effects of culturally congruent educational technologies on student achievement. Artificial Intelligence in Education. Springer Berlin Heidelberg.

Ford, M. (2018). Architects of intelligence: The truth about AI from the people building it. Birmingham: Packt Publishing. ISBN 978-1- 78913-151-2 (Kindle) (kindle edition).

Gerard, L. F., & Linn, M. C.. (2016). Using automated scores of student essays to support teacher guidance in classroom inquiry. Journal of Science Teacher Education, 27(1), 111-129.

Goodman, B., Linton, F., & Gaimari, R.. (2016). Encouraging student reflection and articulation using a learning companion: A commentary. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26(1), 474-488.

Goodman, B., Soller, A., Linton, F., & Gaimari, R. (1998). Encouraging student reflection and articulation using a learning companion. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 9(2), 237-255.

Graesser, A. C. (2016). Conversations with autotutor help students learn. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26(1), 124-132.

Greer, J., McCalla, G., Vassileva, J., Deters, R., Bull, S., & Kettel, L. (2001). Lessons learned in deploying a multi-agent learning support system: The I-Help experience. Proceedings of AI in Education AIED, 410-421.

Heffernan, N. T., & Heffernan, C. L.. (2014). The assistments ecosystem: Building a platform that brings scientists and teachers together for minimally invasive research on human learning and teaching. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 24(4), 470-497.

Johnson, W. L., & Lester, J. C. (2016). Face-to-face interaction with pedagogical agents, twenty years later. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26(1), 25-36.

Johnson, W. L., Rickel, J.W., & Lester, J. C. (2000). Animated pedagogical agents: Face-to-face interaction in interactive learning environments. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 11(1), 47-78.

Khachatryan, G. A., Romashov, A. V., Khachatryan, A. R., Gaudino, S. J., Khachatryan, J. M., & Guarian, K. R., et al. (2014). Reasoning mind genie 2: An intelligent tutoring system as a vehicle for international transfer of instructional methods in mathematics. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 24(3), 333-382.

Kim, Y. (2007). Desirable characteristics of learning companions. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 17(4), 371- 388.

Kim, Y., & Baylor, A. L.. (2006). A social-cognitive framework for pedagogical agents as learning companions. Educational Technology, Research and Development, 54(6), 569-596.

Liu, O. L., Rios, J. A., Heilman, M., Gerard, L. & Linn, M. C. (2016), Validation of automated scoring of science assessments. J Res Sci Teach, 53: 215-233. doi:10.1002/tea.21299.

Lubold, N., Walker, E., Pon-Barry, H., & Ogan, A. (2018) Automated pitch convergence improves learning in a social, teachable robot for middle school mathematics. In: Penstein Rosé C. et al. (Eds) Artificial Intelligence in Education. AIED 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10947. Springer, Cham

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). Intelligence unleashed: An argument for AI in education. London: Pearson.

Matsuda, N., Sekar, V. P. C., & Wall, N. (2018). Metacognitive scaffolding amplifies the effect of learning by teaching a teachable agent. In Penstein Rosé C. et al. (Eds) Artificial Intelligence in Education. AIED 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10947. Springer, Cham

Matsuda, N., Yarzebinski, E., Keiser, V., Raizada, R., & Koedinger, K. R. (2011). Learning by teaching SimStudent: An initial classroom baseline study comparing with Cognitive Tutor. Artificial Intelligence in Education - 15th International Conference, AIED 2011, Auckland, New Zealand, June 28 - July 2011. Springer-Verlag.

Nye, B. D., Graesser, A. C., & Hu, X. (2014). Autotutor and family: A review of 17 years of natural language tutoring. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 24(4), 427-469.

Ogan, A., & Johnson, W. L. (2015). Preface for the special issue on culturally aware educational technologies. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 25(2), 1-4.

Pareto, L. (2014). A teachable agent game engaging primary school children to learn arithmetic concepts and reasoning. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 24(3), 251-283.

Pareto, L., Schwartz, D. L., & Svensson, L. (2009). Learning by guiding a teachable agent to play an educational Game. Artificial Intelligence in Education: Building Learning Systems that Care: From Knowledge Representation to Affective Modelling. Proceedings of the 14th International Conference on Artificial Intelligence in Education, AIED 2009, July 6-10, 2009, Brighton. IOS Press.

Rickel, J., & Johnson, W. L. (1997). Steve: An animated pedagogical agent for procedural training in virtual environments. Intelligent virtual agents, Proceedings of Animated Interface Agents: Making Them Intelligent, 71-76.

Roll, I., & Wylie, R. (2016). Evolution and revolution in artificial intelligence in education. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26(2), 582-599.

Rosé, C. P., & Ferschke, O. (2016). Technology support for discussion based learning: From computer supported collaborative learning to the future of massive open online courses. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26(2), 660-678.

Ryokai, K., Vaucelle, C., & Cassell, J. (2003). Virtual peers as partners in storytelling and literacy learning. Journal of Computer Assisted Learning, 19(2), 195-208.

Santos, O. C. (2016). Training the body: The potential of aied to support personalized motor skills learning. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26(2), 730-755.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Tegos, S., & Demetriadis, S. (2017). Conversational agents improve peer learning through building on prior knowledge. Educational Technology & Society, 20(1), 99-111.

Tegos, S., Demetriadis, S., & Tsiatsos, T.. (2014). A configurable conversational agent to trigger students productive dialogue: A pilot study in the call domain. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 24(1), 62-91.

Timms, M. J. (2016). Letting artificial intelligence in education out of the box: Educational cobots and smart classrooms. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26(2), 701-712.

Vanlehn, K. (2011). The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems. Educational Psychologist, 46(4), 197-221.

Vanlehn, K., Lynch, C., Schulze, K., Shapiro, J. A., Shelby, R., Taylor, L., ... & Wintersgill, M. (2005). The Andes physics tutoring system: Lessons learned. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 15(3), 147-204.

Vassileva, J., Mccalla, G. I., & Greer, J. E. (2016). From small seeds grow fruitful trees: How the phelps peer help system stimulated a diverse and innovative research agenda over 15 years. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26(1), 431-447.

Veletsianos, G., & Miller, C. (2008). Conversing with pedagogical agents: A phenomenological exploration of interacting with digital entities. British Journal of Educational Technology, 39(6), 969-986.

Wagster, J., Kwong, H., Segedy, J., Biswas, G., & Dan, S. (2008). Bringing CBLEs into Classrooms: Experiences with the Bettys Brain system. Eighth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies.

Walker, E., & Ogan, A. (2016). Were in this together: Intentional design of social relationships with aied systems. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26(2), 713-729.

Weston-Sementelli, J. L., Allen, L. K., & Mcnamara, D. S. (2014). Comprehension and writing strategy training improves performance on content-specific source-based writing tasks. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 28(1), 106-137.

收稿日期:2019-08-05

定稿日期:2019-08-27

作者简介:张志祯,博士,讲师,硕士生导师,北京师范大学教育学部教育技术学院(100875)。

张玲玲,硕士,研究实习员,北京开放大学国开业务部(100081)。

徐雪迎,碩士研究生;刘佳林,硕士研究生。北京师范大学教育学部教育技术学院(100875)。

责任编辑 单 玲