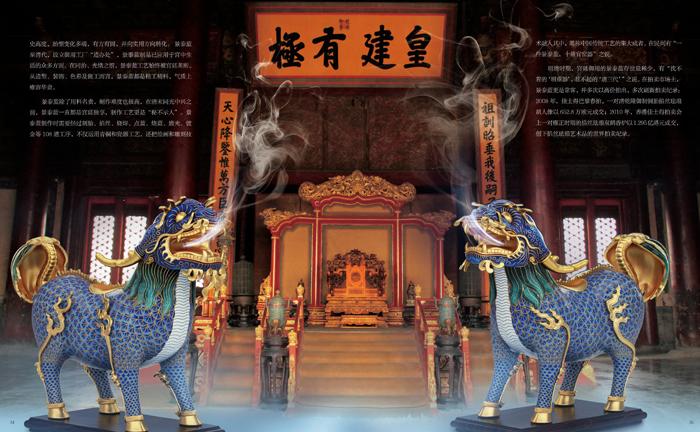

失散国宝珐琅麒麟“重聚”故园

诚鑫艺术珠宝

清咸丰十年,英法联军攻占北京,闯进圆明园,疯狂地进行抢劫和破坏。为了销赃灭迹,掩盖罪行,纵火焚烧圆明园,大火三日不灭,圆明园及附近的清漪园、静明园、静宜园、畅春园及海淀镇均被烧成一片废墟,无数生命和珍贵文物葬身火海,是世界文明史上罕见的暴行,更是祖国文化史上不可估量的损失。

“一炬毁名园,千古江山留恨迹”。享有“万园之园”美誉的清代皇家园林——圆明园,被烧得面目全非,只剩下了残垣断壁,无数珍贵文物从此天各一方。

2015年3月1日,法国枫丹白露宫的中国馆被盗,约15件珍贵藏品失窃,其中就包括1860年英法联军从圆明园抢掠的珍贵文物——清乾隆铜胎掐丝珐琅麒麟。

铜胎掐丝珐琅麒麟原为一对,雌麒麟被法国士兵掠走后,作为瑞兽进献给拿破仑三世,后被欧吉妮皇后收藏于巴黎枫丹白露宫中国馆内。雄麒麟被英国士兵掠走后,于1965年在伦敦拍卖公司售出,1989年在伦敦一家古董店转让,现藏于中国台湾私人收藏家手中,现已成为孤品。收藏界有句老话:收藏若无景泰蓝,藏尽天下也枉然。这件珐琅麒麟的失窃,重新勾起人们对景泰蓝的关注。

“铜胎掐丝珐琅”,俗名“珐蓝”,又称“嵌珐琅”,是一种在铜质的胎型上,用柔软的扁铜丝,掐成各种花纹焊上,然后把珐琅质的色釉填充在花纹内烧制而成的器物。因其在明朝景泰年间盛行,制作技艺比较成熟,使用的珐琅釉多以蓝色为主,故而得名“景泰蓝”。

明景泰年间的景泰蓝工艺在宫廷社会中实现了质的飞跃,以其稳重华美、富有民族气息的艺术风格稳稳占据了宫廷工艺的一席之位,无论是制胎、掐丝,还是烧蓝、磨光、镀金,各项工艺水平均达到历史高度,胎型变化多端,有方有圆,并向实用方向转化。景泰蓝至清代,设立御用工厂“造办处”,景泰蓝制品已应用于宮中生活的众多方面。在同治、光绪之前,景泰蓝工艺始终被宫廷垄断。从造型、装饰、色彩及做工而言,景泰蓝都是精工精料,气质上雍容华贵。

景泰蓝除了用料名贵,制作难度也极高,在清末同光中兴之前,景泰蓝一直都是宫廷独享,制作工艺更是“秘不示人”。景泰蓝制作时需要经过制胎、掐丝、烧焊、点蓝、烧蓝、磨光、镀金等108道工序,不仅运用青铜和瓷器工艺,还把绘画和雕刻技术融入其中,堪称中国传统工艺的集大成者。在民间有“一件景泰蓝,十箱官窑器”之说。

明清时期,宫廷御用的景泰蓝存世量稀少,有“找不着的‘明重器,惹不起的‘清三代”之说。在拍卖市场上,景泰蓝更是常客,并多次以高价拍出,多次刷新拍卖纪录:2008年,佳士得巴黎春拍,一对清乾隆御制铜胎掐丝珐琅胡人像以652.8万欧元成交;2010年,香港佳士得拍卖会上一对雍正时期的掐丝珐琅双鹤香炉以1.295亿港元成交,创下掐丝珐琅艺术品的世界拍卖纪录。

枫丹白露宫失窃的珐琅麒麟,在造型和品质上是独一无二的,且又出自圆明园,因此具有极高的历史和艺术价值。

于国人而言,我们为中华民族精美绝伦的艺术品流失海外而感到痛心,为二次流失的海外文物的命运感到担忧。诚鑫艺术珠宝作为中华优秀文化的传承者和现代手工艺的革新者,为了让雌雄麒麟重聚,再现国宝艺术魅力,决心复原这对国宝麒麟。

诚鑫艺术珠宝采用先进的三维成像技术和传承景泰蓝传统工艺,历时几载,请教专家、联手大师收集资料、绘制图纸、雕塑立体造型和烧制纹样装饰,经过一系列复杂的工序,复原这对国宝麒麟。

复原后的雌雄麒麟,在外观造型、尺寸、纹饰与原文物几乎一致,获得国家外观设计专利(专利号:ZL 2016 30654848.6)。这对麒麟四足站立,张口嘶吼,通体填海蓝珐琅为地,掐铜丝作鳞纹,并以宝蓝珐琅点缀,颈部饰以绿鬃,眉毛胡须皆外展鎏金。兼具青铜器的气势、丝绸织锦的色彩和瓷器明亮润泽的质感。麒麟背上有盖,作为燃香用具,腹内点燃香料后,香气可从口内圆孔向外扩散,兼具观赏及实用双重功能。

为了让更多的专家、学者、收藏人士能够了解中华民族璀璨的工艺美术魅力,诚鑫艺术珠宝成功复原了这对国宝珐琅麒麟香薰。其技艺之精细,运思之巧妙,再现了皇家器物的精美和景泰蓝工艺的精湛,于方寸间尽显大国匠心传承和文化自信!更让流散海外的瑰宝在故园重现风采!

麒麟,作为上古神兽之一,与龙、凤、龟并称四大灵兽,是吉祥、幸福、光明、财富的象征,自古便有镇宅、辟邪、除煞之用。除此之外,这对国宝麒麟造型大气优美,工艺精湛,代表了景泰蓝高超的工艺,是彰显身份,传世之宝的象征,具有极高的收藏和研究价值。