基于数据挖掘技术探析针灸治疗椎动脉型颈椎病随机对照临床试验的选穴规律

钟晓莹 吴立群 陈睿哲

摘要 目的:通过数据挖掘分析临床上针灸治疗椎动脉型颈椎病的用穴特点和规律。方法:检索中英文数据库中的临床研究文献,筛选出符合标准的有关针灸治疗椎动脉型颈椎病的文章,建立针灸处方数据库,采用数据挖掘技术分析选穴规律。结果:纳入116篇文献,针灸处方146首,选穴73个,总频次819次。所用腧穴归属足三阳经及督脉为主,且督脉及足少阳胆经腧穴配伍较为常见;腧穴当中,风池运用累积频次最高;颈夹脊&风池、风池&百会、天柱&风池配伍最为常见;特定穴以八脉交会穴及原穴的频次最为高。结论:针灸治疗椎动脉型颈椎病在选穴、配伍方面有相当的规律性,对于指导临床及相关针灸研究具有一定的实用意义。

关键词 针刺;椎动脉型颈椎病;颈椎病;数据挖掘;选穴规律;频数分析;关联分析;随机对照试验

Abstract Objective:To analyze characteristics and rules of acupoint selection in clinical acupuncture treatment for cervical spondylosis of vertebral artery type(CSA)by data mining.Methods:Clinical research literature in Chinese and English databases was searched,and papers on acupuncture treatment of CSA were selected according to the inclusion criteria.Acupuncture prescription database was established,and the data mining technique was used to analyze the selection rules of acupoints.Results:A total of 116 papers were included,with 146 acupuncture prescriptions,73 selected acupoints,and the total frequency of 819.The acupoints used belong to three yang channels of foot and governor channel,and compatibility of acupoints from governor channel and foot shaoyang gallbladder channel is more common.Among the acupoints,Fengchi(GB 20)was used with the highest cumulative frequency; cervical Jiaji(EX-B2)& Fengchi(GB 20),Fengchi(GB 20)& Baihui(DU 20)and Tianzhu(BL 10)& Fengchi(GB 20)were the commonest combinations; among specific acupoints,the frequency of eight confluence acupoint and yuan-primary acupoint was the highest one.Conclusion:Acupuncture treatment of CSA has considerable rules in selecting acupoints and compatibility,which may have practical significance for guiding clinical application and related acupuncture research.

Key Words Acupuncture; Cervical spondylosis of vertebral artery type; Cervical spondylosis; Data mining; Acupoint selection rules; Frequency analysis; Association analysis; Randomized controlled trial

中图分类号:R245 文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1673-7202.2019.10.007

椎动脉型颈椎病(Cervical Spondylosis of Vertebral Artery Type,CSA),是颈椎病中较为常见的一种类型,约占10% ~15%,临床主要表现为眩晕、视物模糊、耳鳴、手部麻木、听力障碍[1]等,属于中医学中“眩晕”“痹症”“项痹”等范畴。目前大多关于CSA的发病机制[2-3]以机械压迫和交感神经刺激学说为主,中医则多从“虚”和“痰”两方面进行论述[4]。临床首选疗法为非手术治疗,包括针灸推拿、牵引、物理治疗、运动疗法、药物疗法等[5]。研究表明[6],针灸治疗椎动脉型颈椎病疗效明显优于药物或物理治疗。国内外基于数据挖掘对针灸治疗椎动脉型颈椎病的选穴规律探究的报道尚不足,因此,笔者以国内外已发表的关于针灸治疗CSA的随机对照试验文献为研究对象,对针灸治疗CSA的相关数据进行初步挖掘。

1 资料与方法

1.1 文献来源 中国期刊全文数据库(CNKI)、万方数据库(WAN FANG)、中文科技期刊数据库(VIP)、中国生物医学文献数据库(CBM)、PubMed、Embase、Cochrane Library。

1.2 检索策略 中文检索词为:“针灸”“颈椎病”“随机对照试验”及其同义词。英文检索词为“acupuncture”“randomized controlled trial”“Cervical Spondylosis”等,检索时限均为建库至今,并结合论文参考文献目录追踪文献。

1.3 纳入标准 1)针刺治疗椎动脉型颈椎病的中英文临床随机对照试验;2)研究对象明确诊断为椎动脉型颈椎病患者,所采用的诊断与疗效评价标准均为国际或国内同行公认的通用标准,患者年龄、性别及病程不限;3)干预措施为针刺和电针等以针灸疗法为主要治疗手段,单独或结合其他方法治疗的临床研究,刺激腧穴包括十四经穴、经外奇穴,明确给出针灸处方;4)接受其所有疗效评定标准,凡是该文献结局评定为有效者即纳入。

1.4 排除标准 1)不符合纳入标准的文献;2)重复发表或研究数据雷同的文献;3)临床疗效观察、病例报道、个案报道、综述、动物实验、机制研究、理论探讨等类型的文献;4)治疗方法不是以针刺、电针为主,如艾灸、火罐、皮肤针、穴位注射、穴位埋线等为主要治疗手段的文献;5)采用其他无关本研究的结局指标如针刺治疗癫痫恢复后继发症的疗效。

1.5 数据的规范与数据库的建立

1.5.1 数据库的建立 将文献导入Note Express3.2.0,依据制定的纳入、排除标准对文献进行初筛、全文阅读,提取针方。采用Microsoft Excel 2016录入数据,构建“针灸治疗椎动脉型颈椎病辨证取穴治疗病历数据库”,由文献的基本信息(名称、作者、年份等)、针方(主穴、配穴、配穴类型)、有效例数及总例数、诊疗标准、观察指标等构成。以上病历数据库的构建、数据整理均由2人分别进行,由第3人审核。

1.5.2 数据库的规范 穴位名称以《腧穴名称与定位》(国家标准版2006)为准,保留“颈夹脊”。

1.6 数据分析 以python3.6为程序设计语言,编写算法对腧穴、经络、特定穴的运用进行频数统计,采用Apriori算法对腧穴、经络的运用进行关联规则分析,并对挖掘出的频繁配穴组合进行频数、总有效率统计。

2 结果

2.1 文献筛选结果 初步检索共11 989篇文献,除重6 259篇,阅读题目和摘要,排除5 408篇,余322篇,阅读全文后排除156篇,最后纳入116篇。共涉及腧穴73个,其中14篇文献均在一组主穴的基础上进行辨证或随症加减,故以“1组主穴+1组配穴=1条处方”的形式从14篇文献中提取30条处方。应用频次共计819次。文献筛选过程见图1。

2.2 频次分析结果

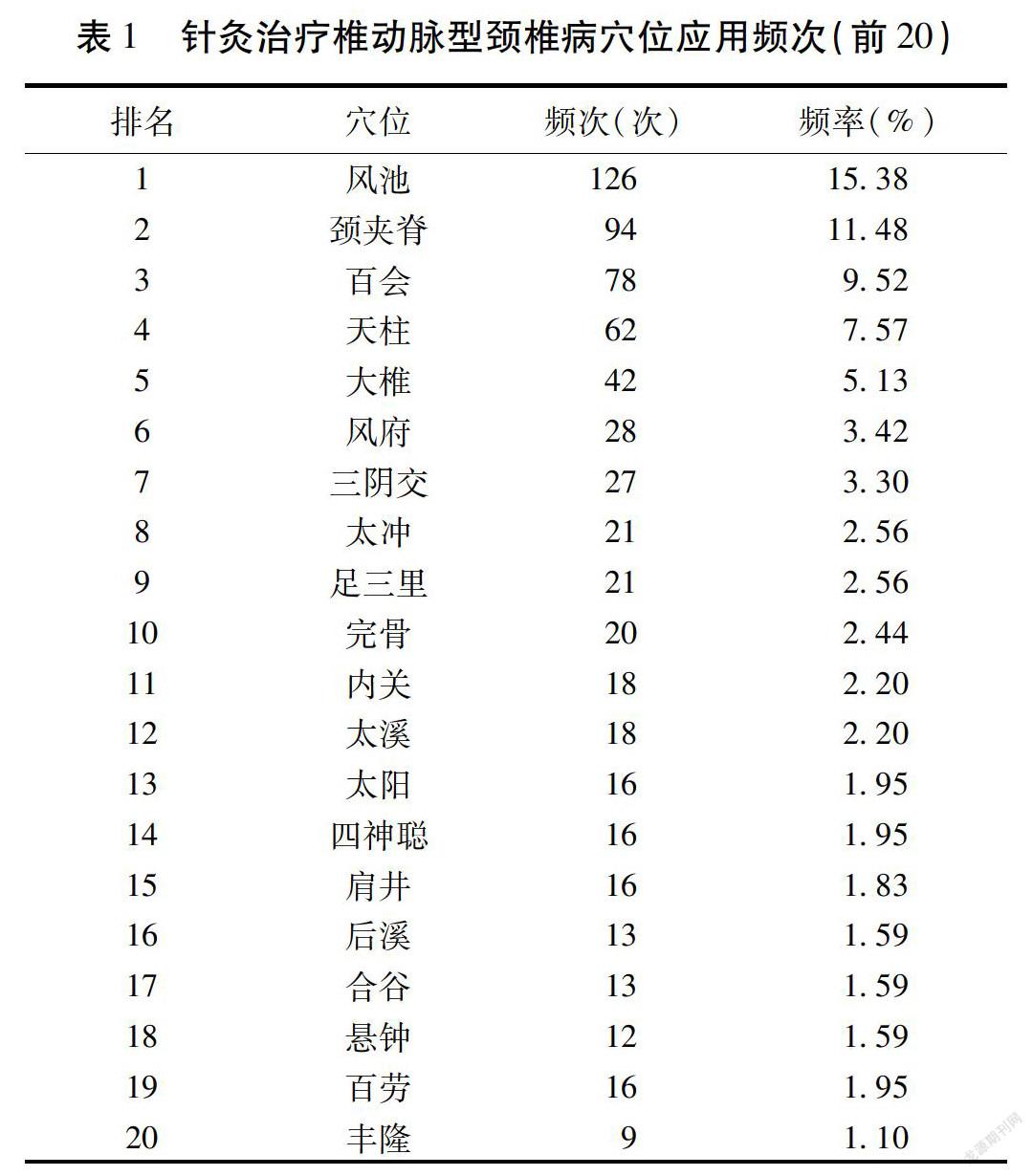

2.2.1 腧穴频次分析 经统计,针灸选穴频次排列结果为风池(126)、颈夹脊(94)、百会(78)、天柱(62)、大椎(42)、风府(28)、三阴交(27)、太冲(21)、足三里(21)、完骨(20)等73个腧穴。见表1。

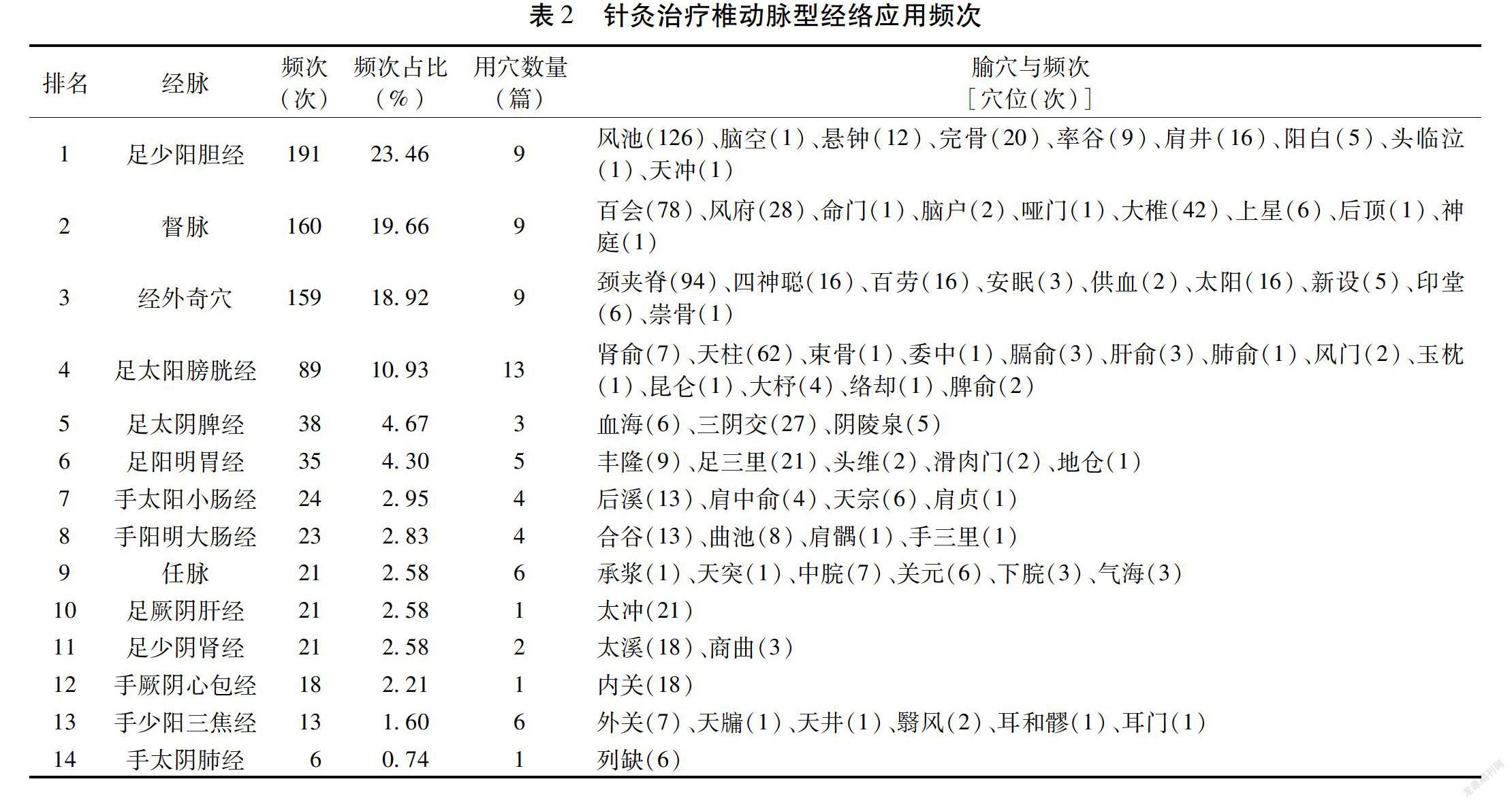

2.2.2 经脉频次分析 经统计,用穴总频次最多的经脉分别是足少阳胆经,其次是督脉。见表2。

2.3 腧穴配伍优选规律

2.3.1 处方规律分析 设置支持度10%,置信度70%,分析出频次较高的腧穴配伍颈夹脊&风池、风池&百会、天柱&风池等。见表3。

2.3.2 处方平均总有效率分析 计算穴位组合的加权平均总有效率,设置支持度为10%,置信度为70%,分析出平均总有效率前20的穴位组合。其中平均总有效率最高的组合是完骨&风池。见表4。

2.3.3 特定穴属性分析 经统计,特定穴是使用率最高为八脉交会穴,其次是原穴。见表5。

2.3.4 腧穴关联规则分析 设置支持度为10%、置信度为80%,提升值为1,统计分析得出24组支持度较高的腧穴及经络组合。见表6、7。

3 讨论

椎动脉型颈椎病,当属中医学“眩晕”范畴。古代文献中“眩”“晕”“旋”“眼运”“绚蒙招尤”“瞀”“冒”等描述,均类似本病症,又与古文献中“头风”“头痛”“呕吐”“项强痛”等病症交叉。早在秦汉时期,《黄帝内经》《伤寒论》中已有用针灸治療本病证记载,但以针刺为多。晋代《针灸甲乙经》注重多穴组合配伍治疗且强调针刺的先后顺序。唐宋时期,治疗多用灸及火针,后世更有使用放血疗法者。

古文献治疗眩晕共涉及穴位157个,共计412穴次[7],常用穴位前3位为风池,百会,解溪,与本研究结果相符。经本研究得知,临床针灸治疗CSA取穴以足三阳经及督脉为主,其中以足少阳胆经用穴总频次最高,《灵枢·逆顺肥瘦》载:“足之三阳,从头走足”。中医有“少阳为枢”的说法,足少阳胆经循行于人体头、身侧面,如门户开合的转轴,为人体气机升降出入之枢纽,能调节各脏腑功能。其次是督脉,“督为阳脉之海,总督诸阳”,督脉循行于身之背,背为阳,阳气具有温煦、推动之力,可调节气血,祛邪外出[8]。在经络配伍关联规则中,又是以督脉与足少阳胆经组合的支持度最高。

穴位频次统计方面,风池穴使用频次最高。属足少阳胆经,定位在项部,枕骨之下,胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷中,也是现代筋膜理论与“激痛点”学说共同认知的重要部位,因此在临床广泛用于治疗本病。其次是颈夹脊穴,刺激夹脊穴能调和督脉和足太阳膀胱经的气血,使气血上荣于脑,脑清则不眩。在临床上,单纯针刺颈夹脊可以有效改善患者临床症状及相关血流动力学指标[9]。而在腧穴配伍方面,颈夹脊与风池配合使用的频次亦是最高的。研究表明,针刺夹脊穴能够显著缓解颈部肌肉的痉挛,加之风池能够改善颈项疼痛、目眩、头晕,实现治疗效果[10]。而且,高频次穴位均为颈部穴位,体现了“以痛为腧”“循经取穴”等治疗原则。

特定穴方面,其使用频次以八脉交会穴最高,其次是原穴。八脉交会穴临床应用十分广泛[11],其中外关为三焦经络穴又与阳维脉相通,足临泣为胆络又与带脉相通,故二穴可治四经所过处的病症。后溪为小肠经穴,且与督脉相通,申脉为足太阳经穴,又与阳跷脉相通,因此二穴可通达督脉、小肠、膀胱、阳跷四经,诸经大多循行于颈项部,通过针刺补泻刺激四穴,可在颈项部“调虚实”“处百病”[12]。

另外,通过本次研究分析得出:诸多医家大多只按照现代医学关于颈椎病的分型开展针灸治疗,只辨病而不辨证或少有辨证。在本研究纳入的116文献中,仅有7篇中使用了辨證选穴。纳入的文献所使用的临床评价指标部分运用了视觉模拟评分法(VAS)[13]、颈性眩晕症状与功能评分估量表(ESCV)、血流动力学相关指标等,缺乏全面的观察结果及具有中医辨证观察。诊疗标准多采用《中医病证诊断疗效标准》(1994版)、1993年全国第二届颈椎病专题座谈会提出的椎动脉型颈椎病诊断标准等,标准存在明显的滞后问题。

综上所述,腧穴频次及配伍是针灸治疗的临床外在表现,是针灸处方的基本要素,从文献中挖掘针方运用规律,可为临床治疗决策和临床研究提供具有科学价值的依据和参考,并可弥补传统的文献研究方法或数理统计方法均无法解决的潜在规律[14-15]。对比同类型的文章,本研究在常规数据挖掘的技术上增加了经络配伍关联及腧穴组合平均总有效率的分析,尝试多角度去揭示针灸治疗CSA的选穴规律。但亦有不足的地方:1)文献的质量及真实度有待提高,缺乏大样本、多中心、符合循证医学的随机对照试验[16-17],且由于因为研究对象的选择有严格的纳入和排除标准,导致研究结果的代表性欠佳,外部真实性受到一定的影响[18]。同时根据临床研究设计的标准要求,安慰对照必须无效,但目前的安慰针刺方案,均不能达到完全无效[19];2)缺乏临床一线的病历、古今医籍针方,本研究下一步将继续有针对进行针方的收集;3)穴位频次的统计并不能够作为治疗的标准,亟待进行更深一步的数据挖掘。

参考文献

[1]Matthew McDonnell,Lucas Phillip.Cervical spondylosis,stenosis,and rheumatoid arthritis[J].Med Health R I,2012,95(4):105-109.

[2]曾姿霈,苏美意,范德辉.近10年椎动脉型颈椎病发病机制的研究进展[J].心电图杂志(连续型电子期刊),2019,8(2):200-203.

[3]张少群,李义凯.颈椎病研究的历史沿革[J].中国康复医学志,2016,31(11):1273-1276.

[4]侯红燕,黄凯,宋敏,等.从痰论治椎动脉型颈椎病的PI3K/Akt/mTOR信号调控机制研究进展[J].中医正骨,2018,30(8):42-45.

[5]苗同贺,陶伟,白红新,等.椎动脉型颈椎病的中医药治疗研究进展[J].淮海医药,2019,37(03):329-332.

[6]李玉环,谭亚芹,王琦,等.针灸治疗椎动脉型颈椎病临床疗效的meta分析[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(58):8-10.

[7]姬晓兰,郭佳,霍则军.针刺对高脂血症小鼠心脏血管紧张素原和内皮素及其受体mRNA水平的影响[J].中国医药,2016,11(6):793-797.

[8]刘慧楹,吴跃峰,赖新生.通元针法“督脉以通为用,任脉以引为归”之探析[J].中医杂志,2019,60(11):988-990.

[9]唐波,单佳靖,鲍淑红,等.针刺颈夹脊穴对椎动脉型颈椎病患者血流动力学的影响[J].云南中医学院学报,2018,41(1):87-89.

[10]唐志勇.针刺治疗动脉型颈椎病92例临床观察[J].按摩与康复医学(中旬刊),2011,2(9):40-41.

[11]邹金芯,潘兴芳.八脉交会穴配伍机制及临床应用的研究[J].辽宁中医杂志,2017,44(2):365-367.

[12]刘书鹏.八脉交会穴为主治疗颈椎病临床观察[J].光明中医,2007,22(6):31-32.

[13]曹卉娟,邢建民,刘建平.视觉模拟评分法在症状类结局评价测量中的应用[J].中医杂志,2009,50(7):600-602.

[14]杨克杜,玉茱,石晶,等.利用数据挖掘技术探析腕踝针疗法的优势病种及临床应用特点[J].中国针灸,2019,39(6):673-678.

[15]刘余,龚后武,刘家庆,等.基于隐结构模型和频繁项集的数据挖掘方法探讨慢性萎缩性胃炎的辨证取穴规律[J].中国针灸,2018,38(6):667-671.

[16]陈丹,倪夕秀,王林,等.国内外针刺治疗慢性颈痛随机对照试验的文献质量分析[J].中国针灸,2019,3(8):889-895.

[17]许明敏,黄辰,姚俊鹏,等.针灸相关Cochrane系统评价发表现状[J].世界中医药,2018,13(7):1559-1564.

[18]石云舟,周思远,郑倩华,等.国际高质量针灸随机对照试验特征分析[J].世界中医药,2018,13(7):1580-1583.

[19]王亚楠,赵映,余思奕,等.对JAMA“针刺与假针刺影响体外受精女性活产率”一文的思考和分析[J].中国针灸,2019,39(7):787-791.

(2019-09-10收稿 责任编辑:徐颖)