长江口双涧沙整治工程效果及影响分析

乔红杰 朱巧云 胡国栋

摘要:长江口如皋沙区域变化频繁,对河势影响较大。基于多年实测资料,分析了如皋中汊和右汊大潮落潮期分流分沙比的变化,探讨了汊道断面面积、平均流速及平均含沙量变化与分流分沙比变化的关系,评价双涧沙整治工程的实施效果及其影响。结果表明:如皋中汊大潮落潮期分流分沙比存在明显的洪枯季差异,枯季多年平均分流比较洪季约小4.0%,枯季多年平均分沙比较洪季约小4.7%;工程实施后,如皋中汉平均落潮分流比为28.2%,较工程前减小约2.7%,未达到工程预期效果。工程的实施对双涧沙北水道的自然过流能力形成了约束,如皋中汊的落潮流速值和相对流速均变小,但其断面落潮平均含沙量大多高于右汊。工程的实施对如皋中漢的分沙比影响很小。

关键词:双涧沙;整治工程;分流比;分沙比;长江口

中图法分类号:TV143

文献标志码:A

DOI:10. 15974/j .cnki.slsdkb.2019. 10.006

长江口河段如皋沙群变化频繁,对河势影响较大。民主沙位于澄通河段的如皋沙群河段。伴随着大量小沙体并洲、并岸n1,如皋沙群于20世纪70年代由民主沙、友谊沙、驷沙等沙体合并而来。80年代后,如皋中汊逐渐形成并发展,水流出如皋中汊后与浏海沙水道主流汇合。2006年以来,民主沙与上游双涧沙-5 m等高线连为一体。2012年上半年实施完成了双涧沙守护工程。2017年初实施完成了长江南京以下12.5 m深水航道双涧沙整治工程。本文主要分析深水航道双涧沙整治工程的影响。

杜德军等[2]研究了双涧沙守护工程水动力特性,认为工程实施后,双涧沙及其滩槽格局趋于稳定。重大河道整治工程的实施,可能使如皋沙群河段主要汊道的水文泥沙特征发生调整,宏观上表现为分流分沙比的变化,微观上则体现为流速大小及方向、含沙量及断面的冲淤变化。汊道分流比的变化也反映了该汊道的兴衰[3],为河演分析提供依据。吴志钢等[4]研究认为,如皋沙各汊道分流比和落潮平均流速与断面面积密切相关,河演过程主要受落潮流控制。姜宁林等[5]研究认为,上游来水量的增加,如皋右汊分流比先减小后有所增大,上游来水量减小将使如皋右汊分流比减小。

基于多年实测资料,分析如皋沙群汊道如皋中汊和右汊大潮落潮期分流分沙比的变化,探讨多年来汊道断面面积、断面平均流速及平均含沙量的变化与分流分沙比变化的关系。在边界条件发生变化的情况下,研究该汊道近期水动力变化特征,评价双涧沙整治工程的实施效果及其影响。

1 河势概况

福姜沙北汊为一条顺直的汊道,长约11 km,呈西南~东北走向,一直居主汊地位。北汊宽深比较大,深槽经常变化。河槽下段被双涧沙分为主副槽复式断面形态,傍福姜沙深槽称为福中水道,傍北岸为福北水道,福北水道下连如皋中汊。

如皋中汊是20世纪70年代初期由又来沙滩面串沟演变发展而成。如皋中汊分流主要来自上游福北水道经双涧沙北水道的水流,福北水道、双涧沙北水道和如皋中汊已形成平顺微弯河势。如皋中汊与双涧沙北水道已平顺衔接,基本分泄了双涧沙北水道下泄的水流。近年来,通过整治和开发利用,焦港弯道北岸弯道河势得以控制,中汊上段和长青沙西南部护岸工程和港口工程建设对岸线稳定起到积极作用,未来中汊河势将会继续保持相对稳定。

浏海沙水道自护槽港至十三圩,长约22.4 km,为长江主泓所在。如皋中汊形成以后,随着中汊的发展,主流顶冲点由原来的老海坝一带下移至九龙港附近,主流在中汊汇流的顶冲挤压下深槽贴岸,河床逐渐冲深。在河床冲深的同时,南岸边坡冲刷后退,深槽也逐渐向南岸移动。该江段自20世纪70年代初期以来,多次进行护岸工程建设,工程实施效果明显。近lOa来浏海沙水道深槽平面位置总体变动幅度不大,但局部冲淤变化一直存在,目前河道总体处于稳定状态[6]。

2 双涧沙整治工程布置及工程预期

2.1 工程布置

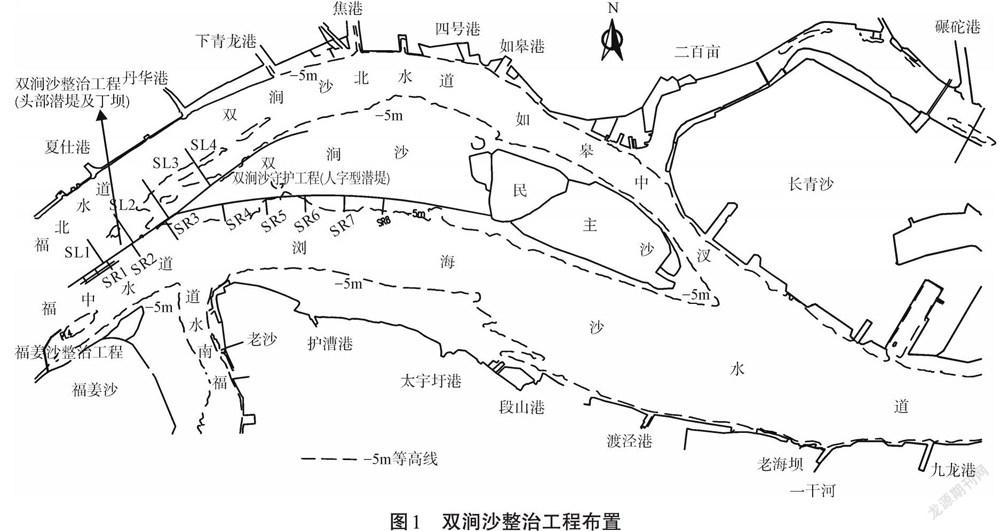

双涧沙整治工程包括长江南京以下12.5m深水航道二期工程双涧沙整治建筑物。在双涧沙守护工程基础上,进一步加强双涧沙头部守护。该工程开建于2015年6月,2017年2月完工,沿已有头部潜堤走向布置,建设内容主要为头部潜堤、北侧丁坝、南侧丁坝。双涧沙守护工程(人字型潜堤)开建于2010年年底,2012年5月完工,建设内容主要为头部潜堤、北顺堤、南顺堤;另外,福姜沙左缘丁坝开建于2016年8月,2017年3月完工。双涧沙整治工程布置见图1。

2.2 工程预期

通过调整头部潜堤走向及高程,调节流量分配,丁坝起到导流护滩、改善航道建设及维护条件的作用。工程建设是为了达到稳定滩槽格局、实现福北水道进口和福中水道进口12.5m航道初通。根据双涧沙整治工程可行性研究成果,工程实施完成后的预期效果为:如皋中汊落潮平均流速增幅约为0.05 m/s,如皋中汊落潮分流比增加约1.17%等。

3 资料来源及方法

2004年以来,长江口水文水资源勘测局在如皋中汊、右汊断面实施了多次水文测验,取得流速、流量、含沙量、大断面等成果,水文测验断面布置见图2。

潮流及断面流量采用ADCP(声学多普勒流速剖面仪)沿断面走航的方式[7],实施全潮测验;悬移质含沙量采用1000 ml的横式采样器分层取样。测验期间,上游来水量采用大通水文站提前7d的日平均流量整编成果[8]。考虑到研究区域位于澄通河段中上段,处于洪季长江口潮流界附近[9-10],洪季大潮的涨潮动力已较弱,落潮流成为塑造该段河床的主要动力因素,因此,文中采用大潮全潮测验成果进行分析研究。

4 结果分析及讨论

4.1 分流比变化

如皋中汊、右汊历年大潮落潮期分流比变化情况见图3。

自2004年以来,如皋中汊落潮分流比呈波动减小趋势,洪枯季存在差异,平均落潮分流比为30.4%。

2012年以来,如皋中汊落潮分流比洪枯季差异显著,洪枯季变化趋势不一致,特别是2013年7月以来,分流比波动幅度增大。如皋中汊多年平均枯季落潮分流比较洪季小约4.0%。

(1)在枯季大潮期,如皋中汊落潮分流比自2005年以来,呈现出先增后降趋势,在2012年3月达到最大值(31.2%),之后逐渐减小,多年平均为28.3%;2018年3月,如皋中汊落潮分流比为26.2%,比2012年3月减小5.0%。

(2)在洪季大潮期,上游来水较强,落潮分流比波动较小,2004-2018年,落潮分流比介于29.2%-36.0%间,平均为32.2%。自2004年以来,如皋中汊洪季落潮分流比呈波动减小趋势,基本上維持在30.0%以上,仅在2017年8月分流比低于30.0%,为29.5%。

(3)整治工程实施后(2017年以来),如皋中汊平均落潮分流比(采用2017 - 2018年共4次测验成果进行平均计算)为28.2%,较工程前减小约2.7%,可见工程实施对如皋中汊分流比变化有明显影响。与工程可行性研究成果对比分析,工程尚未达到预期效果,表明工程附近河段水文情势复杂,后期需加强监测和分析研究工作,及时掌握河势变化情况,确保12.5 m深水航道的安全运行。

4.2 分沙比变化

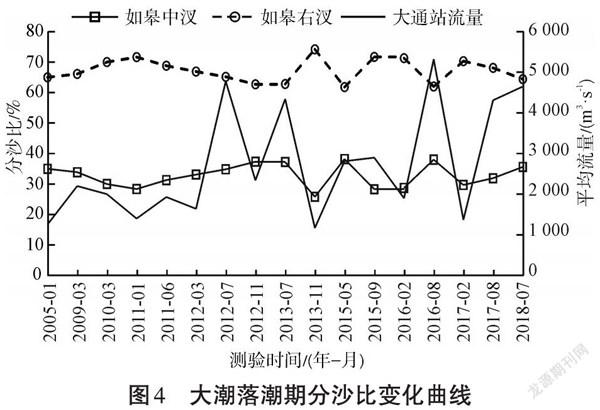

如皋中汊、右汊历年大潮落潮期分沙比变化情况见图4。

自2005年以来,如皋中汊落潮分沙比呈波动变化,呈阶段性增减变化,但总体未现明显趋势性变化,平均落潮分沙比为32.8%。

2005 - 2013年间,如皋中汊落潮分沙比呈“先减后增”趋势,在2011年1月达到阶段性低点28.4%,在2012年11月达到阶段性高点37.3%。2013年以来,该汊道落潮分沙比则波动幅度显著增大,洪枯季分沙比差异显著,变化趋势不一致,如皋中汊多年平均枯季落潮分沙比较洪季小约4.70-/0。

(1)在枯季大潮期,如皋中汊落潮分沙比总体呈波动减小。2005~2012年间,枯季落潮分沙比基本维持在30.0%以上;2013-2017年,落潮分沙比均低于30.0%,在2013年11月,达到最小值(25.8%),之后逐渐增大。枯季落潮分沙比介于25.8%~33.9%间,平均为30.6%。

(2)洪季大潮期,自2011年以来,如皋中汊落潮分沙比总体呈“先减后增”趋势。2015年5月达到最大值38.2%;在2017年8月达到最小值31.9%。洪季落潮分沙比多年平均为35.3%。

(3)整治工程实施后(2017年以来),如皋中汊平均落潮分沙比(采用2017-2018年共3次测验成果进行平均计算)为32.4%,较工程前减小仅0.5%,可见工程的建设对如皋中汊分沙比影响很小。

与分流比相比,如皋中汊落潮平均分沙比较分流比高约2.4%。

4.3 讨论

汊道分流分沙比的变化反映了汊道的兴衰变化,在宏观上反映了汊道水流、泥沙特性的变化。微观上,分流分沙比的变化与断面面积、断面平均流速及断面平均含沙量的变化息息相关。探讨历年断面面积、流速及含沙量的变化规律,尝试寻求影响汊道分流分沙比变化趋势的主要因子,进而分析其与分流分沙比变化的内在关系。

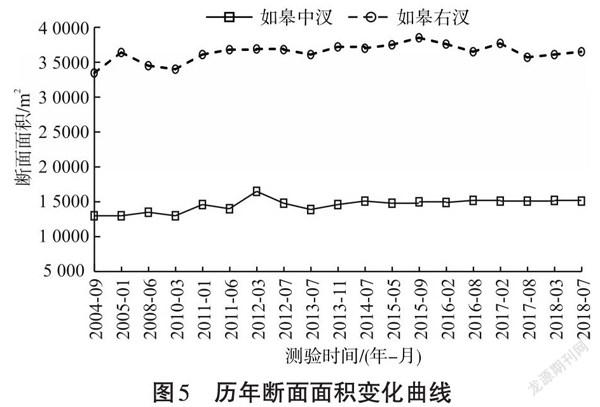

4.3.1 断面面积变化

自2010年以来,如皋中汊左右两侧堤线未发生明显变化,仅对局部易发生崩岸区域实施了抛石护岸工程或崩岸加固工程,如皋中汊左右两侧Om等高线基本稳定,未出现大幅度摆动[6]。通过分析近期Om以下断面面积的变化,亦可得此结论。如皋中汊、右汊历年Om以下断面面积变化情况见图5。

(1)如皋中汊。2004~2012年间,Om以下断面面积呈增大趋势,在2012年3月时达到最大值( 16 500 m2),2013年后有所减小。自2013年11月以来,如皋中汊断面面积基本稳定,平均断面面积约为15 000 m2,表明近期如皋中汊总体河势较为稳定。

(2)如皋右汊。2004 - 2015年间,Om以下断面面积呈波动增大趋势,在2015年9月时达到最大( 38 500 m2);2016年以来,则呈现出波动变化,显示出该断面冲淤变化较为频繁。2013年11月以来,如皋右汊Om以下平均断面面积约为37 000 m2。

多年以来,如皋中汊断面面积约占如皋中汊与右汊面积之和的28.5%。

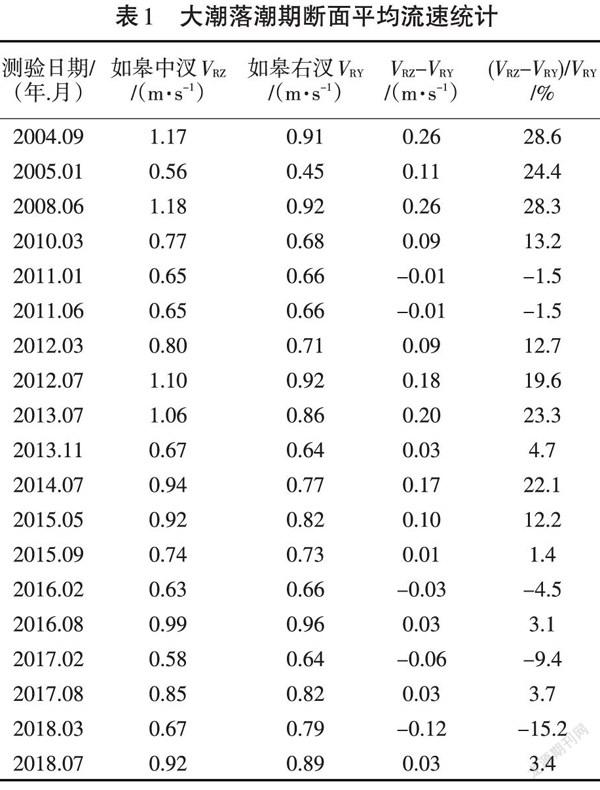

4.3.2 断面平均流速变化

历年落潮断面平均流速见表1。如皋中汊、右汊历年大潮落潮期断面平均流速变化情况见图6。

如皋中汊、右汊两断面平均落潮流速,洪季时明显大于枯季。洪季时上游来水量较大,全断面落潮平均流速亦明显增大。

2004-2015年,如皋中汊断面落潮平均流速大多要高于右汊,且洪季时更为明显。2016年以来,枯季时,如皋中汊断面落潮平均流速要略小于右汊;洪季时,如皋中汊断面落潮平均流速仅略微大于右汊。特别是2018年3月,如皋中汊断面落潮平均流速比右汊约小0.12 m/s,而相应时间的落潮分流比创下历史低点26.2%。双涧沙整治工程的实施,对双涧沙北水道下泄水流表现出较明显的束缚作用,其自然过流能力受到一定程度的约束,并在如皋中汊的分流比变化中得以体现。

以2016年为节点,如皋中汊与右汊落潮平均流速的对比关系呈现新特点,如皋中汊的落潮相对流速在变小。2016-2018年,如皋中汊与右汊的落潮平均流速变量相对于右汊约为-3.2%,而2004-2015年间,流速变量相对于右汊约为14.4%。

对流速值进行分析,2016年前后,如皋中汊落潮平均流速均值(2016年前采用2004-2015年间的流速值进行平均计算,2016年后采用2016-2018年的流速值进行平均计算)分别为0.86 m/s,0.77 m/s。采用长系列多样本平均计算,一定程度上可以弱化单次水文测验时水流边界条件的差异性,可以消除单次测验成果在代表性方面的不足。双涧沙整治工程实施后,如皋中汊落潮流速约减小0.11 m/s,工程实施尚未达到预期效果。在断面面积基本不变的情况下,工程实施后,如皋中汊的落潮流速值和相对流速均变小,表明工程实施对双涧沙北水道的自然过流能力形成了约束,一定程度上可以解释如皋中汊分流比减小的原因。

4.3.3 断面平均含沙量变化

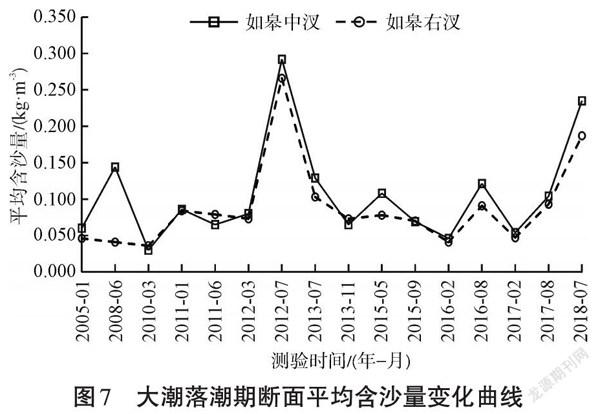

如皋中汊、右汊历年断面大潮落潮期平均含沙量变化情况见图7,历年断面平均含沙量见表2。自2005年以来,如皋中汊、右汊两断面落潮平均含沙量未出现趋势性变化,含沙量高低主要受上游来水来沙情况的影响。2012年7月时,如皋中汊落潮平均含沙量达到0.292 kg/m3,右汊为0.266 kg/m,均为近期高值。据实测资料,2012年大通水文站径流量为10 020亿m,输沙量为1.61亿t,属于丰水年,上游下泄沙量较大。

如皋中汊断面落潮平均含沙量大多高于右汊,洪季时更为明显;如皋中汊、右汊断面落潮含沙量多年平均值分别为0.106 kg/m,0.088 kg/m。潮流动力强时,水体的挟沙能力亦较强,这一现象符合泥沙运动的一般规律。

4.4 工程实施效果未达预期的原因分析

依据历年水文监测资料,分析认为双涧沙整治工程实施后,如皋中汊的落潮流速值和相对流速均变小,如皋中汊平均落潮分流比较工程前减小约2.7%,工程实施未达到预期效果,初步分析认为存在的可能原因有:

(1)靖江边滩存在周期性的冲淤变化[11],福北水道河势不稳,滩槽格局仍处于演变调整过程中;

(2)福中水道开通12.5m深水航道后,工程措施结合航道疏浚的实施使福中水道的分流能力得以提升;

(3)工程建设后,工程附近河段的总体河势须经过较长时间的调整,从而与工程相适应;采用近2a的水文监测成果对工程效果进行定性分析,数据支撑力度尚显不足,有待后续实施长期监测及分析研究。

5 结论

基于多年实测资料,分析了如皋中汊和右汊大潮落潮期分流分沙比的变化,探讨了汊道断面面积、断面平均流速及平均含沙量的变化与分流分沙比变化的关系,评价了双涧沙整治工程的实施效果及其影响。结论具体如下。

(1)如皋中汊大潮落潮期分流分沙比波动变化存在洪枯季差异,多年平均枯季分流比较洪季小约4.0%,多年平均枯季分沙比较洪季小约4.7%。

(2)在断面面积基本不变的情况下,工程实施后,如皋中汊的落潮流速值和相对流速均变小,表明工程实施对双涧沙北水道的自然过流能力形成了约束。

(3)如皋中汊断面落潮平均含沙量大多高于右汊,水体的挟沙能力较强;工程实施对如皋中汊的分沙比影响很小。

(4)工程实施后,如皋中汊平均落潮分流比为28.2%,较工程前减小约2.7%,未达到工程预期效果;采用近2a监测成果对工程实施效果进行定性分析,数据支撑力度尚显不足,建议后续实施长期监测及分析研究。

参考文献:

[1] 仲志余,王永忠.论长江澄通河段的综合治理与开发[J].人民长江,2009,40(11):1-4.

[2]杜德军,夏云峰,闻云呈,等.福姜沙水道双涧沙守护工程水动力特性[J]水运工程,2015(4):1-7.

[3]刘杰,陈吉余,徐志扬.长江口深水航道治理工程实施后南北槽分汊段河床演变[J].水科学进展,2008(9):605-612.

[4]吴志钢,陈永平,张长宽,等.长江口如皋沙河段河演动力分析[J].人民长江,2013,44(24):13-19.

[5]姜宁林,張长宽,陈永平,上游径流变化对长江澄通河段汊道分流比的影响[J]人民长江,2012,43 (23):33-36.

[6]王俊,田淳,张志林.长江口河道演变规律与治理研究[M].北京:中国水利水电出版社,2013.

[7] 田淳,刘少华,声学多普勒测流原理及其应用[M].郑州:黄河水利出版社,2003.

[8]唐建华,徐建益,赵升伟,等.基于实测资料的长江河口南支河段盐水入侵规律分析[J].长江流域资源与环境,2011, 20(6): 677-684.

[9]宋兰兰.长江潮流界位置探讨[J].水文,2002,22(5):25-26.

[10]侯成程,朱建荣,长江河口潮流界与径流量定量关系研究[J].华东师范大学学报(自然科学版),2013(5): 18-25.

[11]闻云呈,徐华,夏云峰,等.新水沙条件下靖江边滩演变特性及影响因素研究[J]人民长江,2018,49(S1): 6-10.

(编辑:唐湘茜)