存在主义与弗朗西斯·培根

摘 要:弗朗西斯·培根作为20世纪享誉全球的画家,其人生的经历、审视事物的角度以及个人思想的魅力对从事艺术行业的人们有着谜一样的吸引力。他的作品中所体现的存在主义思想,为人们提供了在艺术事业上更坚定地走下去的动力。

关键词:弗朗西斯·培根;存在主义;意境

弗朗西斯·培根(如图1)生前即是蜚声国际的艺术大师,于20世纪90年代初去世后,更是触及了名誉的巅峰,一度被视为整个20世纪下半叶英国最伟大、最具原创力的画家。培根的艺术风格难以定义,他用手中的笔刷在具象和抽象两条道路的狭缝间挥砍,开辟出了第三条(用他自己的话来说)“形象”的路径。从他的作品中,人们可以感受到古埃及艺术的庄严肃穆、文艺复兴绘画的富丽均衡、巴洛克绘画的动静得宜,甚至不乏激进的表现主义绘画的某些视觉影响。从某种意义上说,培根是整条欧洲绘画文脉的承继人与发扬者。

“我觉得生活是没有意义的,但我们要在生存的过程中赋予它意义,我们存在的同时要创造某种态度给生活带来意义,即使它本身的确是毫无意义的。”培根的这一信念与源于天主教教义、经由克尔凯郭尔、尼采、海德格尔以及萨特等哲学家继承与发展的“存在主义”哲思有相通之处,虽然并无史料表明培根研读过“存在主义”的相关著作。

存在主义在第一次世界大战后得到了巨大的发展。当时,第二次工业革命业已完成,电灯、电话、内燃汽车、远洋轮船、飞机等设备的先后问世为人类的生活提供了前所未有的便利。现代科技世界亦是灵魂与信仰的荒漠,正如T·S艾略特在《荒原》中所描绘的精神状态与荒诞幻灭的生活场景。各种阴暗的、令人痛心的故事在城市与乡间的隐蔽角落里,不易察觉地一一发生,乱纷纷的生活和空荡荡的人心中沸腾着冰冷的麻木。“二战”后,面对满目疮痍的家园,人类的精神世界跌入孤独绝境,“虚幻的城市,在冬天早晨的棕色浓雾下,人群流过伦敦桥。那么多人,我没有想到死神竟报销了那么多人。偶尔发出短促的叹息……”多么冷酷的现代生活景象,却又透着些许荒唐的玩笑意味,这些都是性灵枯地的衍生物,而培根则用极具力度的线条与醒目的色彩,在画布中描绘了视觉上的“荒原”。“二战”甫歇,培根的代表作《三幅十字刑架上的人物习作》即在伦敦拉斐尔画廊首次展出。彼时,战火止熄而余烬未消,人类社会依旧摆脱不了深深的不安感,人们活在惯性的惶惑之中。物质的匮乏造成的麻木不仁、利己主义和心灵的荒芜造成的互相猜忌、腐化堕落,相互纠缠,共同构成了表面平和、实则暗无天日的战后生活。培根的人物画作无疑是这段处于特殊时期的、无聊而反常的社会生活的最佳代言。记得在曾经看过的一段影像资料中,培根工作室的灯泡突然爆裂,惊魂甫定的艺术家对身边的朋友笑道:“我还以为是爱尔兰共和军呢。”前半生无处不在的暴力威胁让恐惧渗透进了培根的血管,而他的作品,就像那个爆裂的灯泡,提醒人们不时去回望和重温内心的颤栗(如图2)。

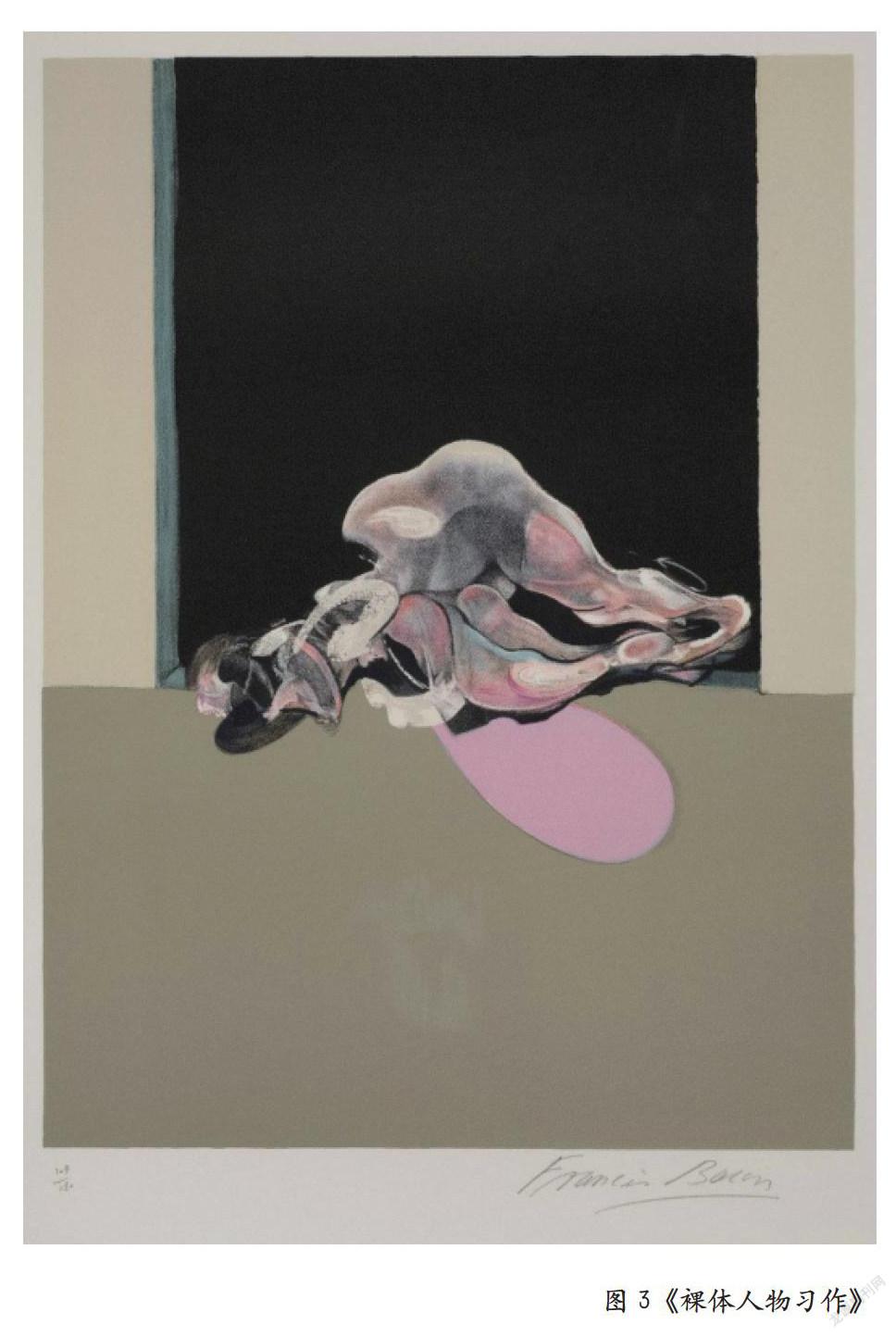

培根所画的“人物形象”的面孔,常常处于撕裂般的摇摆与震颤之中,以对传统绘画的视觉经验而言,他的“人物”的形体亦具有碎裂的异象,虽缺乏逻辑性,却怪异地和头部达成了某种内在的和谐。培根描绘的或许并不是“人类”,而仅仅是他宣泄压抑情绪的种种质感粘腻、失去灵魂的原生质般的物体,在画面上无意识地癫抖、蠕动。即便是捉对出现,相互间也缺乏联动与交集,好似在隐秘的舞台中上演着萨特的某部戏剧(培根自己解释说画面中故事性的产生便是无聊的开始)。如他于20世纪50年代创作的一系列暗色调的、表现“人类”的呐喊或尖叫的肖像题材作品,画中那些如鬼魅般的白色脸孔似乎是想竭力挣脱出漆黑的背景,却又悲剧性地融入黑暗之中。又如画于50年代早期的《裸体人物习作》(如图3),艺术家灵敏地捕捉到了当时惊魂未定的人类的无助,用阴暗的色调象征压抑的内心。苍白无血色的主体人物似乎黏在了画面下方无始无终、如钢丝般窄狭的白色索道上,前方那幽冥似的深蓝区域好像发出了由深渊而来的低沉喉音,引诱人物一跃而入。“他”仿佛被黑暗虚无中的一个蛮力向上撕扯着双臂,似跳而未跳,欲逃却难逃,这双重的张力压逼着“他”,同时亦压逼着画作面前的观者。画面中用白色线条相交勾勒出的虚假的密闭空间是培根作品的一大特色,也是一个谜题。它是作为精神囚笼出现在画面之中,还是另有他意?此类的近矩形框架结构也被培根运用在许多别的作品中,如1951年的《教皇1号——对委拉斯凯兹的教皇英诺森十世像的研究》、1953年的《线条的终点》以及1976年的《对自画像的研究》等。培根曾在与大卫·西尔维斯特的一次访谈中表明自己在作品中使用这些“闭合的镜面”并没有任何精神分析学上的倾向与意图,艺评家们关于“精神囚笼”的长篇大论实属过度解读,而他本人不过是“切割画面,框出人物,让形象被看得更清楚”。但是,当身处那个时代或曾经历过那个时代的人们站在培根的作品前,真的会相信他的解释吗?

有一幅作品,你一旦看了便会难以忘怀,那就是培根为了向摄影师爱德华·迈布里奇的一组具有开创性的摄影作品致敬,在1965年创作的《运动的人体:泼溅一盆水的女人以及用四肢行走的痉挛的孩子》,整幅作品给人以旋转灼烧的不安印象。培根作为一名人性的挖掘者,以独有的方式将他那个时代的压抑情绪投射到自己的画面之上。画前的观者或许来自不同的国度,拥有迥异的知识背景和成长环境,这些因素难免会影响对艺术作品的理解。但正如你因为不懂得意大利语,无法明白玛利亚·卡拉斯演唱的内容,却依然可以欣赏她的声线与唱腔,可以通过旋律的起伏、顿挫,以及她对声音的控制、情绪的拿捏来判断她的意图,从而推测整部歌剧的主题(人们可以假设她选择了与作品主题相和谐的表达方式)那样,当你看着那大面积的相互碰撞、噬咬的紫色与镉橙,以及几乎占了画面二分之一的血池般的深红、野蛮的笔触,你会感觉到某种突破时代与种族的,人心深处埋藏着的恐慌(画面中其他难于读解的另类元素都在强化这一暗示),培根大概就是利用这一心理过程来打通观者所谓的“感官的阀门”。画面中,经典的苍白索道较远处,承载着一个周身碎裂的女性形象,人类的形态几乎无法辨别,看上去更像是一堆肉胡乱粘合在一起,肿胀的腰背间被狰狞盲目的头部撕咬开一个黑色的缺口,机体因疼痛或恐慌而战栗。连接了头与肩的那道响亮有力的白色颜料,是培根用笔刷“无意”中的一次挥舞达成的效果,这道干脆的笔触不仅提示了艺术家的在场与行动,也暗示了女性形体的头部动态。近景处的索道上,四肢着地攀爬着一个像是人与犬类的杂交体,头身比例勉强接近于儿童。这个不幸的“孩子”的头部结构已完全破碎,只能隐隐约约辨认出一只眼睛,五官的其余部分仿佛被艺术家割裂、搅拌,再随意地拼凑、重组。“他”悲剧性地咧开嘴,发出无声的呐喊。培根曾经提起过,他常常在描绘人像的时候观察、参考野生动物的照片,用特殊的技法将动物的形态特征与肤质纹理植入他的描绘对象身上(如用河马表皮那粗糙坚硬的肌理来描绘人脸的肌肤),用这一手段来暗示人类对自我身份的焦虑,以及对异己族类的恐惧。整个画面来看,培根残忍地把他的“角色”弃置于一个闭塞的游乐园娱兴表演的场景之中,且再一次用深浅不一的短线条围绕着蛋形的“跑道”搭建出一座屏风式的大玻璃,逼迫两个“人物”上演虚无的戏码。较远的女性形象与近处的杂交怪物在索道上相互追逐却永不得见,人类固有的逃难本能和培根人格中的受虐倾向在画面中天人交战,痛苦和愉悦二者代表两具肌体在无尽的索道上你追我赶,彼此转化、消融,再度分离,循环往复,这是艺术家对他所理解的尼采的“永恒轮回”理论的一次图示注解。或许第二种解读更符合画面的意境:二人在跑道上似追似逃,他们心里都明白只有把对方推入舞台中央的熔岩血池之中,才能最终求得解脱。这让我们情不自禁地想起戈雅的黑色绘画系列中的一幅:两个男人站在及膝的原始泥泞中,用木棒相互狠狠地抽打对方,这场面似乎会永远持续下去。人与人之间自相残杀,这就是生活。你并不知道培根画的是谁,但你感到自己在隐隐地害怕会变成画中的人物,担忧画里的情景会成为现实,触发了我们对于绘画在我们这个时代的种种可能性的想象。

面对培根的作品,我们时常会想到陀思妥耶夫斯基在《死屋手記》里描写的一段场景:监狱特科的重要罪犯米哈伊洛夫因肺病死在了医院的病床上,他全身赤裸干枯,脚上仍然戴着脚镣,那双枯瘦的脚几乎可以从脚镣中自由抽出。前来确认的卫队长官突然脱下军帽,对着尸体画了个十字。一旁的契柯诺夫好像不经意地对着卫队长官,向尸体努努嘴,快速地说:“他也是有母亲的!”说完就走开了。这是多么荒诞的景象,但你却觉得这一切的发生似乎又合情合理。这也许正是培根从他的作品中想要表达给观者的众多感受中的一种对麻木人性的思考和警醒。

参考文献:

[1]哈默尔.费顿·焦点艺术家——弗朗西斯·培根[M].张帆,译. 南宁:广西美术出版社,2014.

[2]德勒兹.弗兰西斯·培根:感觉的逻辑[M]. 董强,译. 桂林:广西师范大学出版社,2011.

[3]Anthony Bond. Francis Bacon: Five Decades [M].Thames & Hudson Ltd, 2013.

[4]David Sylvester,. Interviews With Francis Bacon:The Brutality of Fact [M].Thames & Hudson Ltd, 1988.

作者简介:李颖,硕士,南京艺术学院助教。