全球化对军事支出的影响(1992—2007)

【内容提要】 冷战结束后,全球化在各领域迅速发展,滋生了一系列更为复杂的非传统安全问题。综合性安全成为当前各国面临的挑战,迫使国家调整安全策略,转而施行预防性的军事政策。此外,全球化亦使得国际制度的作用日益凸显。因此,本文认为,冷战结束后20年间,全球化程度对军事支出存在负向影响,参与保障国家安全的组织或缔结安全条约亦与之为负相关关系。本文使用1992—2007年162个国家或政治实体的军事支出资料,以多层次对数线性模型进行分析。结果显示,在冷战结束后的新国际环境中,全球化发挥了有效制约与限制国家增加军事支出的关键作用,尤其是全球化发展成熟的国家;同时,国际组织也成为国家之外能够保障安全的重要国际力量。根据该发现可以预期,中国在经济、政治及社会等各领域中全球化水平的提升,将有益于军事支出减少,亦会兑现坚持和平发展道路的承诺。本文也建议,学术研究与实际政治运作都应予以全球化效应更多关注。

【关键词】 全球化 军事支出 冷战结束后 国家安全 多层次模型

【作者简介】 杨光,台湾政治大学政治学系博士研究生。

1990年代初,资本主义与社会主义阵营之间近半个世纪的对抗宣告结束,紧张的国际局势趋于缓和,世界各国间的相互依赖(interdependence)也随之发展为更深层、更复杂的当代全球化(contemporary globalization)。这一浪潮对经济、政治、社会与文化等诸多领域造成冲击,亦引起学界的关注与讨论,但对军事及安全领域的影响则较少被论及。

另一方面,尽管军事支出(military expenditure)的相关研究已累积丰硕成果,但学者多从政治体制、经济发展、安全威胁等角度切入,针对全球化与军事支出关系的讨论非常有限。少数关于这一问题的研究则未有一致结论,同时也多以经济全球化为论述主体,在理论阐述与实证分析上均存在一定不足。因此本文的主要目的,即在冷战结束后的新国际环境中,探究全球化对军事支出产生的影响。除此之外,虽然目前对军事支出决定因素的讨论不少,但就各因素之影响并没有一致结论,因此本文也将再度检视其他因素的效应。

本文认为,冷战结束为全球化发展提供了有利的国际环境,随着全球化进程在经济、政治、社会等多个领域的推进,国家之间的边界变得模糊,同时也滋生了一系列更为复杂的安全威胁,传统国家安全(national security)为综合性安全(comprehensive security)所取代。综合性国家安全更强调使用和平手段而非军事力量来谋求国家利益(national interest),在一定程度上削弱了国家增加军事支出以强化军事力量的动机。同时,综合性国家安全所触及的领域与范围更为广泛,一方面迫使国家调整资源配置,分配更多资源以解决非传统国家安全问题;另一方面,面对具有高度复杂性的安全问题,国家独立保障本国安全的能力受到冲击,必须将部分责任交付给国际制度与组织,相应减少自身在军事领域的投入。因此,在冷战结束后的新国际环境中,各国多施行预防性的军事政策。故本文认为,在冷战结束后的20年间,全球化程度对军事支出存在负向影响,即全球化程度越高,国家越不倾向于增加军事支出。

除全球化本身对国家军事支出产生的影响之外,该进程亦使得国际制度的作用日益凸显,尤其体现在具备维护地区与国家安全功能的组织或安全条约上,它们以集体力量共同维护地区或国际的和平与安全。故本文认为,参与保障国家安全的组织或缔结安全条约与本国军事支出亦为负向相关。

本文分为四个部分:第一部分回顾既有文献中对军事支出决定因素之讨论,指出关于全球化与军事支出关系之研究的贡献与不足。第二部分是本文重点,首先说明全球化的概念,接着从国家安全的角度,讨论全球化如何导致国家安全问题的转变,进而影响军事支出,并提出本文研究假设。第三部分为研究设计与实证分析。第四部分是本文结论。

一、 军事支出的影响因素

既有关于军事支出影响因素的讨论并不少,本节首先界定军事支出之概念,接着回顾论及全球化与军事支出关系之文献,指明其贡献与不足,最后将对军事支出的其他决定因素作一梳理。

(一) 军事支出的概念

军事支出是国家用于维护军事或国防安全的一项财政支出,即国家为保障领土、主权、人民等免受外来威胁与攻击所必需的投入。在无政府状态(anarchy)的国际体系中,国家既要应对安全现况,又要对未来可能出现的安全威胁进行合理的猜想与判断,在军事领域采取政策与行动。刘卫东等:《论国家安全的概念及其特点》,《世界地理研究》2002年第2期,第1—7页。实务而言,军事支出是衡量一国现有资源用于更新、替代与扩大军事能力的流动指标Sam Perlo-Freeman, “Monitoring Military Expenditure,” 2017, https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2017/monitoring-military-expenditure,访问时间:2018年6月28日。,一般包含军事方面的人事、建设、运营与维护、研究开发、援助等开支,故而属于传统国家安全范畴。

军事支出并非纯粹的经济问题,而是经济、政治、战略、心理甚至道德各面向的综合产物Eftychia Nikolaidou, “The Demand for Military Expenditure:Evidence from the EU15 (1961—2005),” Defence and Peace Economics, Vol.19, No.4, 2008, p.278.,作为公共物品(public goods)的一部分,增加军事支出很可能牵一发而动全身,一方面会影响到本国的社会和经济发展、公共福利与人民生活品质J.Paul Dunne, Sam Perlo-Freeman and Aylin Soydan, “Military Expenditure and Debt in Small-Industrialised Economies:A Panel Analysis,” Defence and Peace Economics, Vol.15, No.2, 2004, pp.125-132; Jenn-Hong Tang, Cheng-Chung Lai and Eric S.Lin, “Military Expenditure and Unemployment Rates:Granger Causality Tests Using Global Panel Data,” Defence and Peace Economic, Vol.20, No.4, 2009, pp.253-267; Sakiru Adebola Solarin, “Determinants of Military Expenditure and the Role of Globalisation in a Cross-Country Analysis,” Defence and Peace Economics, Vol.29, No.7, 2017, pp.853-870.,对国内的公民自由与政治自由造成威胁Hedley Bull, The Control of the Arms Race:Disarmament and Arms Control in the Missile Age (New York:Praeger, 1965); Benjamin O Fordham and Thomas C.Walker, “Kantian Liberalism, Regime Type, and Military Resource Allocation:Do Democracies Spend Less?” International Studies Quarterly, Vol.49, No.1, 2005, pp.141-157; Syed Mansoob Murshed and Dawood Mamoon, “Not Loving Thy Neighbour as Thyself:Trade, Democracy and Military Expenditure Explanations Underlying India-Pakistan Rivalry,” Journal of Peace Research, Vol.47, No.4, 2010, pp.463-476; Daniel Yuichi Kono and Gabriella R.Montinola, “The Uses and Abuses of Foreign Aid:Development Aid and Military Spending,” Political Research Quarterly, Vol.66, No.3, 2012, pp.615-629.;另一方面,高水平的军事支出很可能导致安全困境(security dilemma),甚至引發冲突与战争。因此无论是政府还是学者,对军事支出都非常关注。

(二) 全球化与军事支出

基于军事支出的重要性,学界对其讨论并不少,尤以经济学界居多。从研究对象来看,部分学者使用跨国资料进行大样本统计分析,关注世界整体趋势;例如:Daniel Hewitt, “Military Expenditures Worldwide:Determinants and Trends, 1972—1988,” Journal of Public Policy, Vol.12, No.2, 1992, pp.105-152; J.Paul Dunne, Sam Perlo-Freeman and Ron P.Smith, “Determining Military Expenditures:Dynamics, Spillovers and Heterogeneity in Panel Data,” paper delivered to Economic Society South Africa's 85 conference, sponsored by the Economic Society of South Africa, University of Stellenbosch, September 7, 2011; Sakiru Adebola Solarin, “Determinants of Military Expenditure and the Role of Globalisation in a Cross-Country Analysis,” Defence and Peace Economics, Vol.29, No.7, 2017, pp.853-870.部分学者则侧重个案研究,例如针对中国、津巴布韦、埃及等国进行深入分析;例如:Qian Sun and Qiao Yu, “Determinants of China's Military Expenditures:1965-93,” Journal of Peace Research, Vol.36, No.1, 1999, pp.23-33; Zachary Tambudzai, “Determinants of Zimbabwe's Military Expenditure, 1980—2003,” Journal of Development Perspectives, Vol.2, No.1, 2006, pp.103-120; Zachary Tambudzai, “Determinants of Military Expenditure in Zimbabwe,” The Economics of Peace and Security Journal, Vol.6, No.2, 2011, pp.41-49; Yasmine M.Abdelfattah et al., “The Demand for Military Spending in Egypt,” Defence and Peace Economics, Vol.25, No.3, 2014, pp.231-245.或聚焦于某一區域,譬如撒哈拉以南非洲或欧盟国家;例如:J.Paul Dunne and Nadir A.L.Mohammed, “Military Spending in Sub-Saharan Africa:Some Evidence for 1967-85,” Journal of Peace Research, Vol.32, No.3, 1995, pp.331-343;Eftychia Nikolaidou, “The Demand for Military Expenditure:Evidence from the EU15 (1961—2005),” Defence and Peace Economics, Vol.19, No.4, 2008, pp.273-292.也有关注具有某一特质的国家群体之研究,如独裁政体、发展中国家、小型工业化国家等。例如:J.Paul Dunne, Sam Perlo-Freeman and Aylin Soydan, “Military Expenditure and Debt in Small-Industrialised Economies:A Panel Analysis,” Defence and Peace Economics, Vol, 15, No.2, 2004, pp.125-132; J.Paul Dunne, Sam Perlo-Freeman and Ron P.Smith, “The Demand for Military Expenditure in Developing Countries:Hostility Versus Capability,” Defence and Peace Economics, Vol.19, No.4, 2008, pp.293-302; Vincenzo Bove and Jennifer Brauner, “The Demand for Military Expenditure in Authoritarian Regimes,” Defence and Peace Economics, Vol.27, No.5, 2016, pp.609-625.而讨论视角多为政治体制、经济发展、安全威胁,关于全球化与军事支出关系的讨论非常有限,且对全球化的影响未有一致结论。

全球化理论家安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)认为,在全球化的环境中,一国向高科技军队转变则应增加国防开支,即使是贫穷国家也必须购买高科技武器才得以生存。Anthony Giddens, The Consequences of Modernity (Stanford:Stanford University Press, 1990), pp.74-75.史蒂文·斯特普尔斯(Steven Staples)同样抱持全球化将促使国家增加军事支出的观点,主要基于两点原因:一是全球化加剧了经济波动与不平等、资源竞争及环境恶化,进而增加了战争发生的可能性,该影响在第三世界国家尤为明显;二是全球化下的世界经济体系推动了各国国家经济政策向军事倾斜,例如全球化的工具之一——世界贸易组织(World Trade Organization,简称WTO),其依据的前提即军事建设乃一国中央政府的合法职能,国家用此维护主权等国家利益。Steven Staples, “The Relationship between Globalization and Militarism,” Social Justice, Vol.27, No.4, 2000, pp.18-23.其以加拿大、美国、南非等国个案加以佐证,证实全球化将导致一国更多资源流向军事领域。

与吉登斯、斯特普尔斯所持的全球化导致军事化(militarism)之认知相悖,亦有学者认为全球化对军事支出产生负效应。保罗(T.V.Paul)与诺林·里普斯曼(Norrin M.Ripsman)认为,冷战结束后,一方面,经济自由化(economic liberalisation)及经济全球化大大降低了各国采用军事手段解决争端的意愿,亦即国家更倾向于选择低成本的威慑策略,而非昂贵的军事开支;Martin L.Van Creveld, The Rise and Decline of the State (Cambridge, U.K.; New York:Cambridge University Press, 1999), pp.352-353.另一方面,国家作为安全提供者的职能有所弱化,呈现依赖国际或区域组织以保障安全之趋势,故全球化实际上发挥出减少国家军事支出的作用。T.V.Paul and Norrin M.Ripsman, “Under Pressure? Globalisation and the National Security State,” Journal of International Studies, Vol.33, No.2, 2004, pp.355-380.阿克塞尔·德勒埃(Axel Dreher)、埃格伯特·斯特姆(Jan-Egbert Sturm)及海因里希·乌斯普林(Heinrich W.Ursprung)的理论宣称,全球化将通过增加预算压力来限制政府,促使国家减少军事支出,但其对10个经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,简称OECD)成员的实证分析却显示,1990年代后,全球化并未对一国军事预算产生显著影响。Axel Dreher, Jan-Egbert Sturm and Heinrich W.Ursprung, “The Impact of Globalization on the Composition of Government Expenditures:Evidence from Panel Data,” Public Choice, Vol.134, No.3-4, 2008, pp.263-292.

上述研究在全球化对军事支出之影响上多以理论论述为主,辅之以国家个案讨论。极少数研究涉及实证分析,采用的样本数亦非常有限,研究结论很可能因国家选择而产生改变。缺乏经验证据之支持,很难确知全球化究竟产生了何种效应。

阿德博拉·索拉里诺(Sakiru Adebola Solarin)基于既有研究,对全球82个国家进行实证分析,发现全球化的确有助于国家减少军事支出。其认为该负向影响合乎认知,因为全球化带来有益的经济、社会、文化成果,促成世界向更加和谐繁荣的方向发展。而经济全球化,尤其是各国之间更多的双边、多边贸易,可以缓解紧张局势,进而降低军事冲突的可能性。尽管索拉里诺利用大样本统计分析的方式对全球化与军事支出之关联进行了检验,但其研究仍存在一定不足。首先,其仅在该发现基础上作一定诠释,文中缺少对全球化影响机制之论述。其次,仅关注经济全球化之效益,然而全球化在经济、社会、政治等面向均有所发展,各面向并非单独产生影响;若仅从经济全球化角度进行分析,并不足以厘清全球化与军事支出的关系。再者,其也在研究局限中指出可能遗漏重要变量,例如内战指标。

(三) 军事支出的其他决定因素

除全球化外,军事支出仍存在其他影响因素,在过去研究中为学者所广泛讨论,其中大多数因素并未达成共识。以下分别从一国内部和外部梳理既有文献。

就国内因素而言,依据公共选择模型(public choice model)之论述,政治、经济、社会等因素均可能影响政府在军事支出方面的决策Daniel Hewitt, “Military Expenditures Worldwide:Determinants and Trends, 1972—1988,” Journal of Public Policy, Vol.12, No.2, 1992, pp.105-152.,以上因素大致可以分为政治体制与物质能力(material capabilities)两个面向。首先,不同政治体制的国家在军事投入上呈现不同偏好。民主国家的领导人在作军事决策时,会受到民主制度及民主和平价值观所形成的社会文化氛围的约束。处于民主转型的国家,对他国有更强的侵略倾向,可能增加军事支出以做战争准备。Edward D.Mansfield and Jack Snyder, “Democratic Transitions, Institutional Strength, and War,” International Organization, Vol.56, No.2, 2002, pp.299-306; Edward D.Mansfield and Jack Snyder, Electing to Fight:Why Emerging Democracies Go to War (Cambridge, Mass.:MIT Press, 2005).而在专制极权政体中,统治者为避免自身统治地位被取代,必须投入资源到军队、警察系统中Vincenzo Bove and Jennifer Brauner, “The Demand for Military Expenditure in Authoritarian Regimes,” Defence and Peace Economics, Vol.27, No.5, 2016, pp.609-625.,且独裁者在行使权力时较少受到限制。故总体而言,越民主的国家越不倾向于投入资源到军事部门Lishan Desta, Determinants of Military Expenditure:The Case of the Post-Cold War Years, Ph.D.dissertation, The University of Texas at Dallas, 2009.,以上論述亦得到经验证据的支持Rodolfo A.Gonzalez and Stephen Mehay, “Publicness, Scale, and Spillover Effects in Defense Spending,” Public Finance Quarterly, Vol.18, No.3, 1990, pp.273-290; Bruce M.Russett and John R.Oneal, Triangulating Peace:Democracy, Interdependence, and International Organizations (New York:Norton, 2001); Paul Dunne and Sam Perlo-Freeman, “The Demand for Military Spending in Developing Countries,” International Review of Applied Economics, Vol.17, No.1, 2003, pp.23-48; Benjamin O Fordham and Thomas C.Walker, “Kantian Liberalism, Regime Type, and Military Resource Allocation:Do Democracies Spend Less?” International Studies Quarterly, Vol.49, No.1, 2005, pp.141-157; J.Paul Dunne, Sam Perlo-Freeman and Ron P.Smith, “The Demand for Military Expenditure in Developing Countries:Hostility Versus Capability,” Defence and Peace Economics, Vol.19, No.4, 2008, pp.293-302; Sakiru Adebola Solarin, “Determinants of Military Expenditure and the Role of Globalisation in a Cross-Country Analysis,” Defence and Peace Economics, Vol.29, No.7, 2017, pp.853-870.。

国家物质能力也是一国内部影响军事支出的关键因素,经济发展程度、资源或能源拥有量、人口因素等为一国的国家行动提供物质基础,也决定了国家的行为模式。首先,就经济因素而言,学界对其与军事支出的关联性未有一致结论。部分学者认为,军事支出被视为公共物品,因此经济实力越雄厚,越具备军事投入之财政基础。透过大样本统计分析,该论述得到验证。例如:Gonzalez and Mehay, “Publicness, Scale, and Spillover Effects in Defense Spending,” pp.273-290; Daniel Hewitt, “Military Expenditures Worldwide:Determinants and Trends, 1972—1988,” Journal of Public Policy, Vol.12, No.2, 1992, pp.105-152; J.Paul Dunne and Nadir A.L.Mohammed, “Military Spending in Sub-Saharan Africa:Some Evidence for 1967-85,” Journal of Peace Research, Vol.32, No.3, 1995, pp.331-343; Dunne, Perlo-Freeman and Smith, “Determining Military Expenditures:Dynamics, Spillovers and Heterogeneity in Panel Data,”paper delivered to Economic Society South Africa's 85 conference, sponsored by the Economic Society of South Africa, University of Stellenbosch, September 7, 2011; Carlos Seiglie, “Openness of the Economy, Terms of Trade, and Arms,” Southern Economic Journal, Vol.82, No.3, 2016, pp.748-759; Solarin, “Determinants of Military Expenditure and the Role of Globalisation in a Cross-Country Analysis” 853-870.但桑吉维·古普塔(Sanjeev Gupta)等学者对1985—1998年120个国家进行实证分析,则得出相反结论。Sanjeev Gupta, Luiz de Mello and Raju Sharan, “Corruption and Military Spending,” European Journal of Political Economy, Vol.17, No.4, 2001, pp.749-777.保罗·敦内(J.Paul Dunne)等学者对希腊、西班牙与葡萄牙三国的比较研究则发现国家间存在差异。J.Paul Dunne, Eftychia Nikolaidou and Nikolaos Mylonidis, “The Demand for Military Spending in the Peripheral Economies of Europe,” Defence and Peace Economics, Vol.14, No.6, 2003, pp.447-460.保罗·敦内、桑·佩洛-弗雷曼(Sam Perlo-Freeman)及罗恩·史密斯(Ron P.Smith)的研究均发现,冷战结束并未带来结构性改变,经济发展对军事支出的负向效应仍然持续。J.Paul Dunne and Sam Perlo-Freeman, “The Demand for Military Spending in Developing Countries,” International Review of Applied Economics, Vol.17, No.1, 2003, pp.23-48; J.Paul Dunne and Sam Perlo-Freeman, “The Demand for Military Spending in Developing Countries:A Dynamic Panel Analysis,” Defence and Peace Economics, Vol.14, No.6, 2003, pp.461-474; J.Paul Dunne, Sam Perlo-Freeman and Ron P.Smith, “The Demand for Military Expenditure in Developing Countries:Hostility Versus Capability,” Defence and Peace Economics, Vol.19, No.4, 2008, pp.293-302.其次,軍事方面的建设、运营维护与研究开发是国家工业发展的一部分,一国自然资源或能源越丰富,其在军事发展上所能运用之资源也越充足。再者,人口条件的影响机制较经济因素更为复杂,学界也未有定论。认为人口规模对军事支出为正向影响的文献请参见:Gonzalez and Mehay, “Publicness, Scale, and Spillover Effects in Defense Spending,” Public Finance Quarterly, Vol.18, No.3, 1990, pp.273-290; Hewitt, “Military Expenditures Worldwide:Determinants and Trends, 1972—1988,” Journal of Public Policy, Vol.12, No.2, 1992, pp.105-152。抱持相反观点的相关讨论请参见:Dunne and Perlo-Freeman, “The Demand for Military Spending in Developing Countries,” pp.23-48; Dunne and Perlo-Freeman, “The Demand for Military Spending in Developing Countries:A Dynamic Panel Analysis,” pp.461-474; Dunne, Perlo-Freeman and Smith, “The Demand for Military Expenditure in Developing Countries:Hostility Versus Capability,” pp.293-302; J.Paul Dunne, Sam Perlo-Freeman and Ron P.Smith, “Determining Military Expenditures:Dynamics, Spillovers and Heterogeneity in Panel Data,” paper delivered to Economic Society South Africa's 85 conference, sponsored by the Economic Society of South Africa, University of Stellenbosch, September 7, 2011.

从外部来看,一国最可能基于安全因素调整军事支出。一方面,军备竞赛模型(arms race model)Lewis Fry Richardson, Arms and Insecurity:A Mathematical Study of the Causes and Origins of War (Pittsburgh:Boxwood Press, 1960).的观点认为,军备增加乃各国互动的结果Paschalis Arvanitidis, Christos Kollias and Konstantinos Anastasopoulos, “Is There An International Convergence in Defence Burdens? Some Initial Findings,” Peace Economics, Peace Science and Public Policy, Vol.20, No.4, 2014, pp.611-620.,亦即一国的军事支出会受他国影响。Raul Caruso and Marco Di Domizio, “Interdependence between US and European Military Spending:A Panel Cointegration Analysis (1988—2013),” Applied Economics Letters, Vol.23, No.4, 2016, pp.302-305; Sakiru Adebola Solarin, “Determinants of Military Expenditure and the Role of Globalisation in a Cross-Country Analysis,” Defence and Peace Economics, Vol.29, No.7, 2017, pp.853-870.当一国敌对国家的军事支出增加时,会使其感受到安全威胁,进而增加本国军事投入,此现象无论是冷战期间还是冷战结束后都存在。Dunne and Perlo-Freeman, “The Demand for Military Spending in Developing Countries:A Dynamic Panel Analysis,” Defence and Peace Economics, Vol.14, No.6, 2003, pp.461-474; J.Paul Dunne, Sam Perlo-Freeman and Ron P.Smith, “The Demand for Military Expenditure in Developing Countries:Hostility Versus Capability,” Defence and Peace Economics, Vol.19, No.4, 2008, pp.293-302; Carlos Seiglie, “Openness of the Economy, Terms of Trade, and Arms,” Southern Economic Journal, Vol.82, No.3, 2016, pp.748-759.而同一区域内他国军事支出增加,亦可能促使该国增加军事投入以作安全防范。Peter Batchelor, Paul Dunne and Guy Lamb.“The Demand for Military Spending in South Africa,” Journal of Peace Research, Vol.39, No.3, 2002, pp.339-354; Alejandro Quiroz Flores, “Alliances as Contiguity in Spatial Models of Military Expenditures,” Conflict Management and Peace Science, Vol.28, No.4, 2011, pp.402-418; Sakiru Adebola Solarin, “Determinants of Military Expenditure and the Role of Globalisation in A Cross-Country Analysis,” Defence and Peace Economics, Vol.29, No.7, 2017, pp.853-870.另一方面,戰争在既有文献中也被广泛讨论,无论是国内战争(civil war)、外部战争(external war),还是更大范围的国际战争(international war),都是国家增加军事投入的重要原因。Hewitt, “Military Expenditures Worldwide:Determinants and Trends, 1972—1988,” Journal of Public Policy, Vol.12, No.2, 1992,” pp.105-152; J.Paul Dunne and Nadir A.L.Mohammed, “Military Spending in Sub-Saharan Africa:Some Evidence for 1967-85,” Journal of Peace Research, Vol.32, No.3, 1995, pp.331-343; Dunne and Perlo-Freeman, “The Demand for Military Spending in Developing Countries:A Dynamic Panel Analysis,” pp.461-474; Dunne, Perlo-Freeman, and Smith, “The Demand for Military Expenditure in Developing Countries:Hostility Versus Capability,” Defence and Peace Economics, Vol.19, No.4, 2008, pp.293-302.

本文认为,在冷战结束后20年间,上述军事支出的决定因素仍持续发挥作用。具体而言,尽管经济与工业能力提升为国家进行军事投入提供了更坚实的物质基础,战争与周边国家军事支出增多亦可能强化一国军事投入的动机,但民主发展仍将持续发挥削减国家军事支出之作用。另外,人口增长也会制约军事支出规模的扩大。

综上所述,尽管军事支出之研究已累积丰硕成果,但并未予以全球化这一因素足够关注,少数论及之研究则未有一致结论,同时也多以经济全球化为论述主体。而冷战结束后全球化迅速发展已成为国际局势的重要变化,其影响一国军事支出亦是毋庸置疑,且全球化的众多面向并非单独发挥作用。因此,为了补充文献上的不足,亦响应冷战结束后的新国际形势,本文将从更宏观之角度切入,得以俯瞰全球化之全景及其在军事领域中的综合效应。

二、 全球化、国家安全与军事支出

本节提出全球化与军事支出关系的理论论述:首先分别说明全球化的定义、特征及争议;接着从国家安全的角度,讨论全球化如何导致国家安全问题的转变,进而影响军事支出;最后提出本文的主要研究假设。

(一) 全球化的概念

1991年底,以美国、北大西洋公约组织(North Atlantic Treaty Organization, 简称NATO)为首的资本主义阵营,与以苏联、华沙条约组织(Warsaw Pact,简称WAPA)为首的社会主义阵营之间近半个世纪的对抗宣告结束,为全球化发展提供了有利的国际环境,亦使其成为多个领域所关注的议题,可以说,全球化已经成为“表征当今时代动力最常使用的词汇之一”(one of the words frequently employed concepts to characterize the dynamics of the present era)Robert T.Kudrle, “Three Types of Globalization:Communication, Market, and Direct,” in Raimo Vyrynen, ed. Globalization and Global Governance (Lanham, Md.:Rowman & Littlefield Publishers, 1999), p.3.。戴维·赫尔德(David Held)等学者认为,全球化是全球各种社会关系与社会交换行为的“空间性”转变,并产生跨越洲际的行为、互动与权力运作。David Held et al., Global Transformations:Politics, Economics and Culture (Stanford, CA:Stanford University Press, 1999), p.16.罗伯特·基欧汉(Robert O.Keohane)与约瑟夫·奈(Joseph S.Nye)提出,全球化的定义开始于“全球主义”(globalism),是相互依赖的一种表现形式,包含两点特征:一是多边的网络联结关系,并非单一联系;二是洲际联系,并非区域网络。Robert O.Keohane and Joseph S.Nye, “Globalization:What's New? What's Not? (And So What?)” Foreign Policy, No.118, 2000, p.105.约翰·汤姆林森(John Tomlinson)则指出,全球化是一个世界上各种社会、文化、机构与个人之间复杂关系快速发展与变化的过程,而此种过程包括时间与空间的压缩,使得人与人之间的距离缩短;同时也会扩展社会联系,把人们日常生活的各种关系从本土范围扩展到全球各地。John Tomlinson, “Globalization and Cultural Identity,” in David Held and Anthony McGrew, eds.The Global Transformations Reader:An Introduction to the Globalization Debate (2nd ed) (Cambridge, U.K.:Polity Press, 2003), pp.272-273.从上述学者的定义即可以发现,有别于国际化(internationalization)与区域化(regionalization)以及相互依赖,全球化的一个鲜明特征是影响范围与强度的扩大,任何一国的政策、行动及现象都可能对其他国家、区域乃至全球产生广泛、强烈且快速的影响力。

全球化的另一特征是多元性,其可以称得上是一个包罗万象的现象与过程。其涉及政治、外交、社会、军事、贸易、生产、文化、移民、环境等诸多面向,任何一个面向都可能使得世界某处的事件、决定与行动对世界上另一处的个人、团体与国家产生即时的影响与后果。David Held et al., Global Transformations:Politics, Economics and Culture (Stanford, CA:Stanford University Press, 1999); Samuel Kim, “East Asia and Globalization:Challenges and Responses,” Asian Perspective, Vol.23, No.4, 1999, p.17.全球化在各個领域中独立发展,也相互影响;且它们的消长并不同时,在不同的发展阶段强弱差别较大。Malcolm Waters, Globalization (London, New York:Routledge, 1995); Robert O.Keohane and Joseph S.Nye, “Globalization:What's New? What's Not? (And So What?)” Foreign Policy, No.118, 2000, p.107.

全球化过程复杂,对国际体系也产生了一定冲击,引起学界诸多讨论。根据戴维·赫尔德等学者的分析,大致可归纳为三个派别:其一是以斯蒂芬·吉尔(Stephen Gill)、苏珊·斯特兰奇(Susan Strange)等为代表的“超全球主义论”(hyperglobalist thesis),他们以市场自由主义与跨国论为依据,强调跨国经济网络与国际组织弱化了国家的权力与重要性,并将逐渐取代各国政府成为国际社会主要的政治经济体,因此全球化正在引发“去国家化”(denationalization)的趋势,人类世界将迈入一个全球化的新世纪。其二是以保罗·赫斯特(Paul Hirst)、格雷厄姆·汤普森(Grahame Thompson)等为代表的“怀疑论”(skeptical thesis),他们以世界历史发展的事实为依据,认为当今世界并非史无前例的新时代。国家权力与重要性不仅没有减弱,反而在增强,因此国家仍然是全球最重要的行为者,国家利益也仍然是国家在全球化进程中的根本追求。同时,全球化充其量只是一种国际化与区域化的过程,其结果可能带来不同区域或文化之间更为剧烈的冲突。其三是以安东尼·吉登斯、肖尔特·扬·阿特(Scholte Jan Aart)等为代表的“转型主义论”(transformationalist thesis),他们认为全球化虽然使得世界各国之间联系的密度、范围、速度都产生了巨大变化,但这并不意味着单一全球体系的出现。同时,在全球化进程中,国家的权力与重要性并未式微,反而是全球化重新改造并启动了更为积极的国家权力与职能。David Held et al., Global Transformations:Politics, Economics and Culture (Stanford, CA:Stanford University Press, 1999), pp.2-10.本文对全球化效应与影响之认知比较接近温和的转型主义论,即全球化使得国家之间的边界变得模糊,一方面,国家仍然是当今世界最主要的行为者,但也无法否认人类社会正在迈入一个全球治理的新时期,国际制度也日益发挥效用。

(二) 全球化、国家安全与军事支出之关联

在全球化的发展形势下,国家安全的维护是世界各国面临的重要挑战。国家安全作为一个完整概念最早出现于美国,沃尔特·李普曼(Walter Lippmann)在其著作《美国外交政策:共和国的盾牌》(U.S.Foreign Policy:Shield of the Republic)中首次使用Walter Lippmann, U.S.Foreign Policy:Shield of the Republic (Boston:Little, Brown and company, 1943).,二战后成为国际政治中的一个常用概念。最初的国家安全即传统国家安全,等同于军事或国防安全,亦即国家负有保护所辖领土、人民及主权安全,避免受到外来威胁、攻击与控制的责任。翁明贤:《全球化时代的国家安全》,台北:创世文化出版社,1999年。肯尼思·华尔兹(Kenneth N.Waltz)认为,国际社会处于无政府状态中,一国并没有命令另一国家的权力,也没有服从其他国家的义务,各国都秉持本国利益最大化的原则来采取行动,军事手段是解决国际纷争最初也是最后的方式。Kenneth N.Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.:Addison-Wesley Pub.Co., 1979).因此应对传统国家安全问题,国家的“不二法门”即积极的建军备战,这也是二战后直至冷战结束这一时期的鲜明特征。

冷战结束后的一个时期内,全球化成为国际社会不可逆的发展动向,任何一个国家都很难将自己置身于此进程之外。全球化亦使得国家之间的边界变得模糊,一国的政策、行动及现象都可能对其他国家、区域乃至全球产生广泛、强烈且快速的影响,因此世界各国被编织在一个相互依赖与影响的全球网络之中。各国在此网络之中共享诸多利益的同时,也必须承担它可能带来的风险与挑战。而现实主义者强调国家在全球化环境中面临的风险与威胁更为复杂,尤其是国家安全领域,其成因也与全球化的多元性密切相关。

首先,经济全球化与市场经济迅速发展,国际分工与跨国合作的领域也日益拓宽,原本属于一国范围内的经济、环境、人口等问题很容易跨越国界,从一个国家蔓延至其他国家与地区,例如金融危机。其次,交通、通信技术的发展,使得人的全球移动更为便利,亦使得国际难民与国际移民数量大幅增加,对母国或地主国而言,都成为无法避免的国家安全威胁之一。郑又平:《全球化与国际移民:国家安全角度的分析》,政府再造与宪政改革系列研讨会论文,台北,台北大学,2006年2月。再者,信息全球化与相伴而来的文化全球化促使人们产生相似的生活习惯、文化认同与价值观念,进而可能逐渐淡化民族国家的主权意识,危害到国家安全。

最后,全球化在全球的发展速度并非一致,发达国家与发展中国家之间存在很大差距;同时基于各国不同的优劣势,亦可能产生不同的全球化结果。John Baylis and Steve Smith, The Globalization of World Politics:An Introduction to International Relations (New York, NY:Oxford University Press, 1997).先进国家凭借先发优势,很大程度上垄断了国际规则的制定与执行,进一步加剧了国家间发展的不平衡性,形成潜在的矛盾与冲突。在这样的国际环境中,各国开始关注军事、国防安全以外更分散且广泛的国家安全,金融危机、恐怖主义、族群冲突、生态与环境恶化、能源短缺、跨國犯罪、国际移民、人口等非传统安全问题都亟待解决。

总之,由于全球化推动,二战后至冷战结束前建构的传统国家安全呈现出水平与垂直拓展的现象,逐渐被综合性安全所取代。水平拓展,即安全从军事、国防延伸到全球化所触及的政治、经济、社会、环境以及人类等多个面向上;垂直拓展,即保障国家安全的行为者不再只有国家,上至国际与区域组织、非政府组织等,下至地区。Emma Rothschild, “What is Security?” Daedalus, Vol.124, No.3, 1995, pp.53-98.

不同于传统安全主张积极运用军事力量来排除安全威胁,综合性安全更强调使用和平手段以谋求国家利益。简单使用军事力量,不但无法从根本上解决问题,而且将对国际合作与互赖产生恶劣影响,结果只会让国家间的摩擦与冲突越发严重,国家利益受损。因此,综合性安全在一定程度上削弱了国家增加军事支出以强化军事力量的动机。同时,综合性国家安全所触及的领域与范围更为广泛,不再仅止于军事性特征Barry Buzan, Ole Wver and Jaap de Wilde, Security:A New Framework for Analysis (Boulder, Colo.:Lynne Rienner Publishers, 1998).。这一方面迫使国家调整资源分配,分配更多资源以解决非传统国家安全问题,原本投入军事部门的资源有所减少。故而在冷战结束后的国际环境中,国家相应地跳脱传统上使用军事力量吓阻或对抗的方式,而改以预防性的军事政策,以营造安全趋势。刘复国:《综合性安全与国家安全:亚太安全概念适用性之探讨》,《问题与研究》(台北)1999年第2期,第21—37页。

另一方面,面对具有高度复杂性的安全问题,主权国家追求与维系安全的能力受到极大的挑战;Joseph A.Camilleri and Jim Falk, The End of Sovereignty?:The Politics of A Shrinking and Fragmented World (Aldershot, Hants, England; Brookfield, Vt., USA:Edward Elgar, 1992).同时,经济全球化特别是经济互赖使得国家敏感性(sensitivity)与脆弱性(vulnerability)提高,独立执行国家意志的能力降低Robert O.Keohane and Joseph S.Nye, Power and Interdependence (4th ed) (Boston, Mass:Longman, 2012).,必须将部分责任交付于国际制度与组织,通过国家与国家、国家与组织以及组织与组织间的合作,来共同營造地区与国际安全形势。在此情形下,国家会相应减少自身在军事上的投入。

诚然,全球化促使国际体系由无政府状态下的国际均势(balance of power)向以合作与依赖为主要特征的新国际体系转变,但合作并不等于和谐,互赖也并不意味着冲突不会发生,因此国家仍有必要维持一定的支出以做预防性的军事准备。因此根据上述推论,本文的第一个研究假设是:冷战结束后20年,全球化程度与军事支出呈负相关关系,即国家的全球化程度越高,越不倾向于增加军事支出。

值得一提的是,由于各国的全球化程度并非整齐划一,加上该浪潮对推动安全形势改变的效果是累积性的,故而在全球化程度不同的国家,全球化对军事支出的负向影响可能有所区别。因此,本文预期,全球化更可能迫使全球化高度发展的国家减少其军事支出。

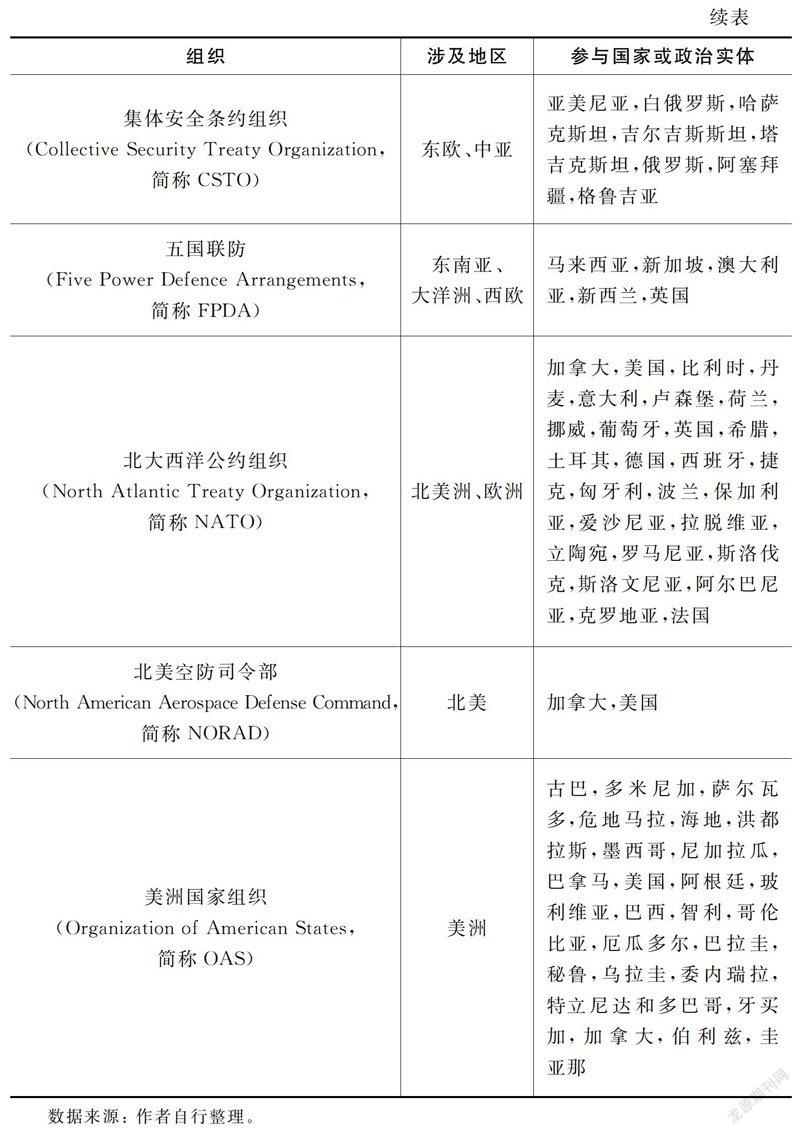

除了全球化本身对各国军事支出所产生的影响之外,其仍有附带效应——国际制度的作用日益凸显——这是冷战结束后国际环境的新变化之一。在当前国际社会中,尽管国家仍然是国际政治最主要的行为者,但国际体系成员已由单一向多元并蓄转变。国际制度,还有具备维护地区与国家安全功能的国际或区域组织,以及和平与安全条约等,逐渐承担起保障国家安全的责任,它们以集体力量共同维护地区或国际的和平与安全,并对试图打破和平局势的国家实施制裁。

冷战结束后的十几年间,全球许多地区陆续出现大量共同防御与多边安全协议,尽可能减轻国防事务的成本、技术条件等对国家造成的负担David Held et al., Global Transformations:Politics, Economics and Culture (Stanford, CA:Stanford University Press, 1999), p.140-141.,集体安全(collective security)成为当前国际安全形势的鲜明特征。例如,东盟地区论坛(ASEAN Regional Forum, 简称ARF)在原有东南亚国家联盟(Association of Southeast Asian Nations, 简称ASEAN)的基础之上成立,代表着该地区军事安全关系逐步走向制度化。而一些在冷战时期即已存在的防卫与安全组织,譬如北大西洋公约组织,并未因冷战结束而式微,随着更多国家相继加入,其发挥之效用反而有所加强。Ibid.

综上所述,在冷战结束后的这一时期,保障地区及国家安全的组织或安全条约部分承担起维系国家安全的责任,使得国家能够减少原本在军事上的开支。因此本文认为,参与保障国家安全的组织或缔结安全条约与本国军事支出为负相关关系,国家参与后的军事支出应低于参与前。

三、 实证分析

为了检验上一节提出的研究假设,本文将使用大样本统计分析来厘清全球化与军事支出的关联性。以下第一小节详细介绍本文涉及的所有变量,第二小节为分析方法与统计模型之说明,第三小节展示统计分析的结果与其诠释,第四小节则为稳健性检验(robustness check)。

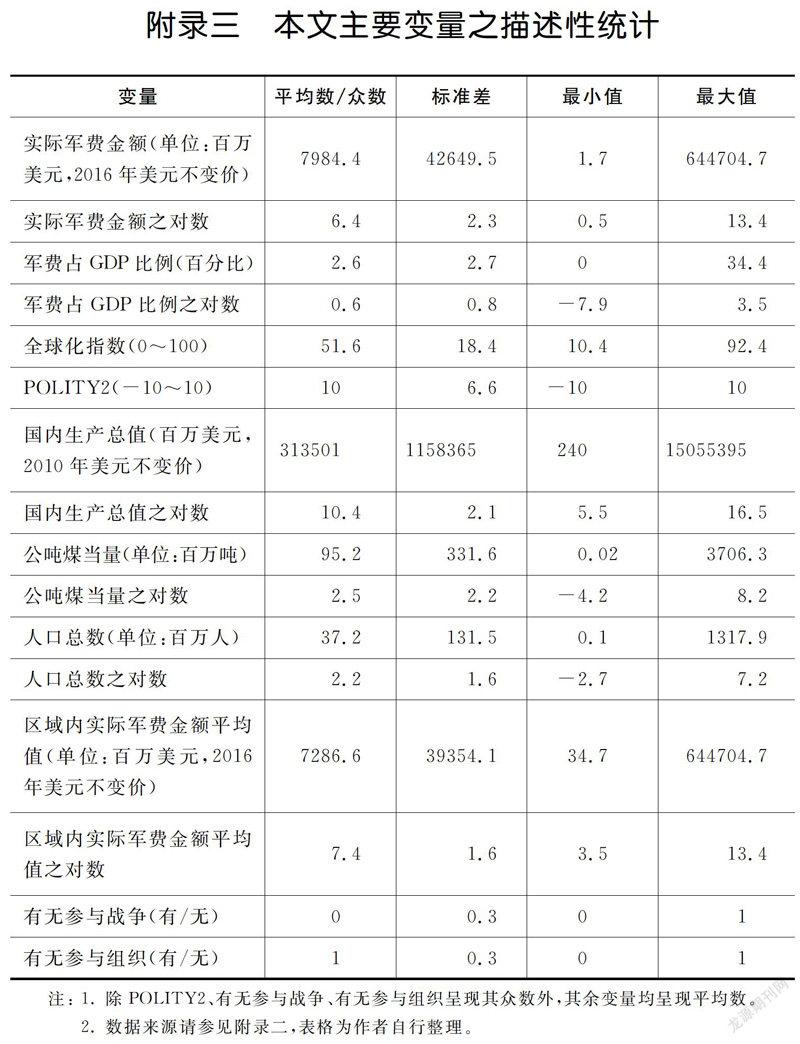

(一) 数据与变量本文所有变量之编码簿及描述性统计分别参见附录二、三。

本文因变量为军事支出,在既有文献中,军事支出的测量指标相当多,有学者使用实际军费金额(real military expenditure)例如:Gonzalez and Mehay, “Publicness, Scale, and Spillover Effects in Defense Spending,”Public Finance Quarterly, Vol.18, No.3, pp.273-290; Sakiru Adebola Solarin, “Determinants of Military Expenditure and the Role of Globalisation in A Cross-Country Analysis,” Defence and Peace Economics, Vol.29, No.7, 2017, pp.853-870.、人均军事支出(per capita military expenditure)例如:Leonard Dudley and Claude Montmarquette, “The Demand for Military Expenditures:An International Comparison,” Public Choice, Vol.31, No.1, 1981, pp.5-31.,亦有使用军事负荷(military burden),即军费占国内生产总值(gross domestic product, 以下简称GDP)比例(share of GDP)例如:Alfred Maizels and Machiko K.Nissanke, “The Determinants of Military Expenditures in Developing Countries,” World Development, Vol.14, No.9, 1986, pp.1125-1140; Sakiru Adebola Solarin, “Determinants of Military Expenditure and the Role of Globalisation in A Cross-Country Analysis,” Defence and Peace Economics, Vol.29, No.7, 2017, pp.853-870.。而在斯德哥尔摩国际和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute, 简称SIPRI)所提供的军事支出数据库中,测量指标丰富。参见:Stockholm International Peace Research Institute, “Military Expenditure Database 1949—2017,” https://www.sipri.org/databases/milex,访问时间:2018年6月30日

本文沿用实际军费金额(单位:百万美元,2016年美元不变价)作为主要指标,该测量将一国一切有关军事力量与活动的费用纳入考虑,包含人事支出(军、民防卫人员的薪酬与福利)、运营与维护支出(运行费用,如燃料、维修与保养、旅行、一般用品、租金、公共事业与服务费用等)、采购支出(主要为军事设备费用)、研究开发支出(开发新武器系统与技术费用)、建设支出(军事基地与其他军事基础设施建设费用),以及其他较小类别(对他国的军事援助等)。Sam Perlo-Freeman, “Monitoring Military Expenditure,” 2017, https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2017/monitoring-military-expenditure,访问时间:2018年6月28日。除此之外,军费占GDP比例可以直观反映出一国投入军事部门资源的多寡程度,同时便于国家比较,也无需考虑物价膨胀及货币转换Solarin, “Determinants of Military Expenditure and the Role of Globalisation in A Cross-Country Analysis,” Defence and Peace Economics, Vol.29, No.7, 2017, p.12.,故本文亦将使用此测量指标检验实证结果的稳健性。

聚焦冷战结束后20年,故本文将1992年作为分析开始年,而选择2007年作为终止年主要是因为军事支出的另一重要因素——战争的资料目前仅更新至2007年。在该时段中,共有162个国家或政治实体被纳入分析本文纳入分析之国家或政治实体请参见附录一。,扣除遗漏值(missing values)后共有2289个实际军费金额观察值,其中最小值为1.7,最大值為644704.7,平均值为7984.4(单位:百万美元,2016年美元不变价)。在统计分析时,将此变量取自然对数(natural logarithm),并视作连续变量。

本文使用广义的全球化定义,利用KOF瑞士经济学会(KOF Swiss Economic Institute)公布的综合全球化指数(KOF globalization index)作为测量指标。参见:Axel Dreher, “Does Globalization Affect Growth? Evidence from A New Index of Globalization,” Applied Economics, Vol.38, No.10, 2006, pp.1091-1110.该指标包含经济、社会与政治三个面向:经济全球化是指商品、资本与服务,以及伴随市场交流而产生的信息与观念的长途流动,根据一国进出口贸易与外国直接投资占GDP的比重、国际贸易关税与进口壁垒等指标标准化后计算加权平均数;社会全球化是指思想、信息、图像与人的传播,主要通过国民出境旅游、国际信件往来、互联网使用、国外书籍在本国的流通、外国人占人口比例、每十万人拥有麦当劳(McDonald's)与宜家(Ikea)的数量等指标计算加权平均数;政治全球化是指政府政策的扩散,是一国加入国际组织的数量、签订国际条约的数目以及国内使馆数等指标的加权平均数;综合全球化程度则是经济、社会与政治全球化程度再加权平均所得。KOF综合全球化指数在经济、社会、政治三个面向上的详细衡量标准、所占比重与数据来源参见:KOF Swiss Economic Institute, “KOF Globalisation Index Database 1970—2018,” https://www.kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globali sation-index.html,访问时间:2018年6月30日; The KOF Globalisation Index-Revisited, KOF Swiss Economic Institute No.439, February 2018.该数据为0至100分的量表,数值越大表示该国家或政治实体的全球化程度越高。在本文所涉及的分析时段及国家中,全球化程度最低分值为10.36,最高分值则为92.41。为保留数据所包含的信息,并避免重新编码为类别变量后降低同一国家在研究时段内的变异(variation),在分析时直接将此变量视作连续变量。

在模型分析中,除了上述的主要自变量外,本文亦根据过去文献纳入可能影响军事支出的其他变量作为控制变量,以下分别说明。

(1) 在政治方面,不同政治体制的国家,在军事支出上也呈现出不同的偏好与取向,故将政治体制民主程度作为可能的影响因素,使用系统和平中心(Center for Systemic Peace, 简称CSP)公布的修正后的综合政体分数(Revised Combined Polity Score, 以下简称POLITY2)作为政治体制民主程度的测量指标。Monty G.Marshall, Ted Robert Gurr and Keith Jaggers, “Polity IV Database 1800—2017,” http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html,访问时间:2018年6月30日。POLITY2综合选举的竞争与开放性、行政首长受制约程度以及公民政治参与程度等多项标准,是一项为学界所广泛使用的民主程度衡量标准。该分数是一个-10~10分的量表,数值越大表示该政体越民主。在回归分析时,视为连续变量。

(2) 在国家能力方面,考虑到一国经济发展与工业能力均会对军事支出产生影响,故本文纳入经济发展及基础能源消耗量作为控制变量。使用GDP(单位:百万美元,2010年美元不变价)作为经济发展的测量指标,可从世界银行(World Bank)公布的各国家或政治实体GDP数据库中获得;World Bank, “GDP (constant 2010 US$) Database 1960—2017,” https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD,访问时间:2018年6月30日。基础能源消耗量(primary energy consumption)则以公吨煤当量(metric ton coal equivalent,单位:百万吨)作为测量指标,其数据可从战争关联计划(The Correlates of War Project, 简称COW)公布的各国家或政治实体国家物质能力数据库中获得。基础能源消耗量计算公式:消耗量=生产+进口-出口-国内库存差值。公吨煤当量是将煤、石油、电力与天然气4种能源之原始数据统一以千吨煤为单位进行转换,并加总以产生特定年份某一国家的能源消耗。The Correlates of War Project, “National Material Capabilities (v5.0),” http://cow.dss.ucdavis.edu/data-sets/national-material-capabilities,访问时间:2018年6月30日。

(3) 在社会要素方面,人口总数是衡量一国规模的指标之一,本文将人口总数(单位:百万人)作为一项控制变量,以世界银行公布的各国人口总数作为测量指标。World Bank, “Total Population Database 1960—2017,” http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL,访问时间:2018年6月30日。

(4) 在安全网络方面,周边国家的军事支出与本国军事支出存在正相关关系,因此本文亦将其纳入控制,以同一区域内去除本国后其他国家实际军费金额的平均值(单位:百萬美元,2016年美元不变价)作为测量指标。本文将全球分为14个区域,具体请参见附录一。以上4项测量指标均取自然对数纳入模型,并视为连续变量。

(5) 战争作为国家军事支出的重要原因,亦被纳入考虑。本文根据战争关联计划提供的战争资料,以是否参与战争作为测量指标,为二分类变量(binary variable)。战争关联计划根据战争发生在一国内、两国间、多国间或非国家体,将战争区分为四种类型,分别为国内战争(intra-state wars)、两国间战争(inter-state wars)、多国间战争(extra-state wars)及非国家战争(non-state wars)。本文在重新编码时,若某一国家该年参与过任何一种类型的战争则编码为1,未参与过所有类型战争则编码为0。参见:Meredith Reid Sarkees and Frank Whelon Wayman, Resort to War:1816—2007:A Data Guide to Inter-State, Extra-State, Intra-State, and Non-State Wars, 1816—2007 (Washington, D.C.:CQ Press, 2010).

(6) 除上述控制变量外,本文亦纳入是否参与旨在保障地区与国家安全的组织或缔结安全条约作为可能的影响因素。本文选取相关组织或条约共10个本文纳入之旨在保障地区与国家安全的组织与条约及其成员请参见附录四。,若有参与任一组织或条约则编码为1,所有皆未参与则编码为0。是否参与战争及是否参与组织均编码为虚拟变量(dummy variable),以未参与为参照(reference)。

除安全网络、战争、组织参与外,本文所使用的自变量与控制变量均比因变量早一年,即因变量为滞后变量(lagged variable),以避免分析结果是由于反向因果关系(reverse causality)所导致。李佳怡、蔡宗汉:《国家资本主义与拉丁美洲外资征收的成因》,《台湾政治学刊》(台北)2015年第2期,第154页。

(二) 统计模型

本文因变量是一国在一年内的实际军费金额,取自然对数后在统计上基本符合正态分布(normal distribution)。分析资料为纵横(time-series cross-section, 简称TSCS)数据,具有多层次(multilevel/hierarchical)结构。其中,国家—年(state-year)为第一层次分析单位,而国家为第二层次,分析单位国家—年嵌套于(nested in)国家中,故本文使用多层次对数线性模型(multilevel log-linear model)进行数据分析。多层次模型亦被称为partial-pooling model,相较于complete-pooling model及no-pooling model (fixed-effects model),其优点在于当国家层次的变异较小或国家内观察值不多时,该模型有较适当的估计值。参见:Andrew Gelman and Jennifer Hill, Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models (Cambridge, U.K.; New York, N.Y.:Cambridge University Press, 2007), pp.256-258.

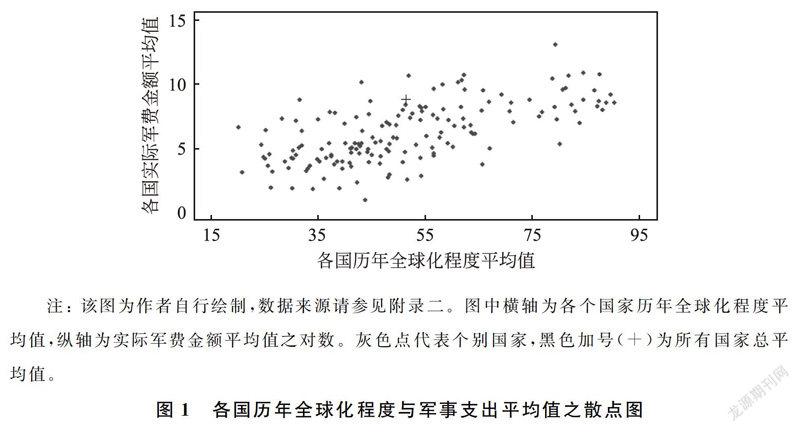

从时间维度观察,各国的变化趋势变异不大,而不同国家间却存在较大区别。由图1可以发现,各个国家历年平均全球化程度与平均军事支出均差异明显,且本文亦关注全球化对军事支出之影响是否在国家间有所不同。因此,本文在实证分析中主要考虑国家异质性(country heterogeneity)。在模型设定时,让估计出的截距项与部分斜率项(全球化程度之系数)随国家变化,而其他控制变量之系数则固定,故为混合效果模型(mixed-effects model)。多层次模型亦被称为partial-pooling model,相较于complete-pooling model及no-pooling model (fixed-effects model),其优点在于当国家层次的变异较小或国家内观察值不多时,该模型有较适当的估计值。参见:Andrew Gelman and Jennifer Hill, Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models (Cambridge, U.K.; New York, N.Y.:Cambridge University Press, 2007), pp.285-286.

本文分析所使用的多层次对数线性模型具体如下列式子:

式(1)表示国家i年份t的实际军费金额之对数为一正态分布,及其与自变量全球化程度、控制变量之关系。αi与βi分别为表示国家特定效果(country-specific ef fects)的变化截距项(varying intercepts)与变化斜率项(varying slopes),为该模型中的随机效果(random effects)。其中βi为本文感兴趣之各国全球化程度的回归系数(regression coefficient),亦即全球化程度对实际军费金额之对数的影响。C与Z为控制变量,C包含民主程度、经济发展、能源消耗及人口,Z包含安全网络、战争参与及组织参与,λ及κ分别为其对应的回归系数,均为该模型中的固定效果(fixed effects)。式(2)则列出国家特定效果的变化截距项αi与变化斜率项βi,为一多变量正态分布(multivariate normal distribution, 简称MVN);其中,μα、μβ分别为αi、βi之期望值,σ2α、σ2β为变异数,而ρ为两者的相关系数。

(三) 实证结果

本文的统计分析结果呈现于表1本文的多层次对数线性模型是以“受限最大概似法估计”(restricted or residual maximum likelihood estimation),并在统计软件R版本3.5.3上以套件lme4执行。lme4套件说明参见:Douglas Bates et al., “lme4 ver.1.1-21 (R package),” https://cran.r-project.org/web/packages/lme4/index.html,访问时间:2019年3月10日。,其中模型一与模型二的因变量为实际军费金额,模型一包含极端值(outlier)老挝,而模型二则将其排除,避免其特殊性对分析结果产生影响。模型一中老挝之截距估计值与全球化程度回归系数均与其他国家有较大差异,为极端值(outlier)。比较模型一与模型二的结果可以发现,尽管将老挝纳入模型分析,使全球化程度及能源消耗、人口、安全网络、参与组织等因素对军事支出之影响均被高估,使民主程度与经济发展的影响被低估,但影响幅度并不大,且未影响到统计显著水平(statistical significance level),即分析结果未受到老挝这一个案的影响,本文的实证结果是稳健的。

2. 数据来源请参见附录二,表格为作者自行整理。

在模型设置中,β为变化截距项估计值(estimate)i之平均值,即全球化程度对实际军费金额之对数的平均影响。根据研究假设,该估计值应为负数。而在模型二分析结果中,β为负值(-0.0078),且达到99%的统计显著水平,此结果可以这样解释:在其他条件不变的情况下,平均而言,全球化程度对实际军费金额为负向影响。也就是说,当全球化程度越高时,国家越不倾向于增加军事支出。该发现与理论预期相符,验证了本文主要的研究假设。

实际军费金额之预测值(predicted value)(图2)更直观地反映出,在其他条件不变的情况下,随着全球化程度提升,实际军费金额呈現递减趋势,该结果亦与本文预期相符。

本文新纳入的组织参与这一因素亦呈现符合预期之负向效果(估计值3为-0.1430,且达到90%的统计显著水平),亦即相较于未参与保障国家安全的组织或缔结安全条约时,国家参与后会相应减少本国的实际军事支出。换句话说,尽管国家仍然是国际体系中最主要的行为者,但国际、地区性组织等一些非国家行为者也部分承担起保障国家安全的责任,这是冷战结束后国际环境的新趋势。

然而表1与图2仅能看出全球化程度对军事支出的平均效果,本文亦关心各国状况,故以下采用图示法呈现各国全球化程度对军事支出的影响(以模型二作诠释)。图3呈现了各国全球化程度之回归系数估计值i,即全球化程度对实际军费金额之对数的影响。总体观察,共有107个国家或政治实体的回归系数估计值为负值,约占模型二国家总数的72%。该结果可以这样解释:在全世界超过七成国家中,随着全球化程度提升,越不倾向于增加军事支出。也就是说,全球化降低了国家军事支出的可能。这一发现验证了本文的研究假设。

值得注意的是,在传统界定为霸权国与崛起大国的国家中约翰·米尔斯海默(John J Mearsheimer)将英国、美国、德国、日本及苏联界定为18—20世纪的崛起大国,21世纪则增加中国。参见:John J Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York:W.W.Norton & Company, 2014).,仅中国的全球化程度回归系数估计值为正值,美国、俄罗斯、英国、德国及日本均符合前文理论之论述。中国之所以出现不符预期之情形,可能与该段时间内其全球化仍处于较低程度有关:1992年中国的全球化程度不到40分,尽管16年间迅速发展,但平均水平(51.2)仍低于世界平均值(51.6)。而前文提到,各国全球化发展步调不一致,霸权国与崛起大国中全球化程度较高者已呈现不倾向于增加军事支出之趋势。因此可以预期,未来中国在经济、政治及社会等各领域中全球化水平的提升,将有益于军事支出减少,亦会兑现坚持和平发展道路的承诺。

除了最关注全球化程度对军事支出的影响,本文亦检视其他军事支出决定因素所产生的效应。如表1所呈现之分析结果,在模型一和模型二中,民主程度对军事支出均为显著负向效果,即国家越民主,越不倾向于增加军事支出,与既有文献的结论相符。经济与能源对军事支出均为显著正向影响,说明一国的经济发展越好,能源消耗越大,越有能力增加军事支出。人口规模变化并未对军事支出产生显著影响。安全网络呈现显著正向影响,意谓当区域内他国军事支出增加时,该国很可能增加自身军事支出以应对可能的安全威胁。与过去研究的发现不同,本文分析中,战争并未对军事支出产生显著影响,可以解释为在新的国际局势下,尽管战争在一定程度上增加了国家军事支出的动机,但其正向效果为其他因素所削弱。

(四) 稳健性检验

本文采取3种方式进行稳健性检验,一是研究对象选择,二是更换因变量测量指标,三则是将分析之国家根据全球化程度高低进行回归分析,以下分别说明操作方式与实证结果。

首先,为避免研究对象选择对分析造成影响,本文排除1992—2007年总平均实际军费金额前10%的国家1992—2007年总平均实际军费金额前10%的国家依次为美国、法国、中国、英国、日本、德国、意大利、沙特阿拉伯、俄罗斯、印度、韩国、西班牙、巴西、澳大利亚、土耳其,共计15个。,再进行回归分析。结果如表1模型三:全球化程度对实际军费金额之对数平均影响之估计值β仍为负数(且达到95%的统计显著水平),意谓在排除军事支出大国后,全球化程度对军事支出仍为负向影响。除此之外,本文新纳入之组织参与这一因素亦呈现符合预期之效果,即相较于未参与保障国家安全的组织或缔结安全条约时,国家参与后会相应减少本国的实际军事支出。

其次,本文将因变量测量指标更换为军费占GDP比例这一相对支出指标,来检验实证结果的稳健性,结果呈现于表1模型四。比较模型四与模型一、二的结果可以发现,全球化程度与军费占GDP比例仍呈现显著负向相关,并未受到因变量测量指标选择之影响;不过新纳入的组织参与这一变量虽为负向效果,但未达到统计显著。

最后,根据全球化程度,将世界各国区分为高、中、低三类,以进一步检视全球化对军事支出的影响,即在发展程度不同之国家间是否存在差异。高全球化(1992—2007年历年平均全球化程度居于全体纳入分析国家前1/3,共52个)国家的分析结果呈现于表1模型五,比较模型五与模型一、二的结果,可以发现:高全球化国家的全球化程度之回归系数的绝对值更大,且统计显著水平高于模型一。该结果证实,相较于全世界国家的平均水平,在全球化发展程度高的国家中,全球化使一国军事支出所产生的降低幅度更大,且效果尤为明显。而在全球化处于中、低水平的国家中,全球化仍有降低军事支出的效果,但影响幅度不及全球化发展成熟的国家。

综合以上结果,本文的实证结果是稳健的,意即在冷战结束后的时期,全球化的确能够迫使一国减少军事开支,且此负向影响在全球化发展成熟的国家中更为明显。

四、 结 论

本文从国家安全转变的视角,讨论在冷战结束后的新国际环境中全球化与军事支出之关联。既有军事支出研究从公共选择模型及军备竞赛模型分析政治体制、经济发展、安全网络、战争等因素对一国军事支出的影响。而在冷战结束后,国际局势发生了显著变化——全球化一时成为不可逆的发展动向,且伴随全球化在经济、政治等领域的渗透,滋生了一系列更为复杂的安全问题,综合性国家安全取代了传统国家安全。综合性国家安全的特征使得国家必须调整安全策略,不再积极建军备战,转而施行预防性的军事政策,因此本文认为全球化程度与军事支出存在负相关关系。除此之外,全球化亦使国际制度的作用日益凸显,尤其体现在具备维护国家安全功能的组织与安全条约上。故本文在相关文献基础上,增加全球化程度及组织参与两项因素,讨论冷战结束后军事支出的决定因素。

本文使用1992—2007年全球162个国家或政治实体的军事支出数据,以多层次对数线型模型进行分析。分析结果显示:国家全球化程度与军事支出呈现负向相关,参与保障国家安全的组织或缔结安全条约亦有负向效果。这表明冷战结束后,全球化带来国际体系与环境的新变化,尤其是国家安全问题的转变,发挥出有效制约与限制国家增加军事支出的关键作用,尤其是对全球化发展成熟的国家。同时国际组织亦成为国家之外能够保障国家安全的重要国际力量。根据此发现,可以预期,未来中国在经济、政治及社会等各领域中全球化水平的提升,将有益于军事支出减少,亦会兑现坚持和平发展道路的承诺。本文也再度检视了军事支出其他决定因素的影响,基本与既有文献的发现相符。总之,冷战结束后军事支出出现增长,主要由国家物质能力提升导致,区域内安全网络与战争亦是国家增加军事支出的重要原因,但全球化及国际制度已发挥出一定的制约作用。

本文从冷战结束后国家安全转变的视角,提出全球化對军事支出产生效应之理论,同时在新国际环境中再度检视其他决定因素之影响,是对既有全球化及军事支出文献的修正与补充。此外,本文分析覆盖数据可及的全球国家,以避免样本选择导致偏误;并根据资料结构与特征,选择更适当的统计模型,增加分析结果的可信度,对既有军事支出乃至国际政治之研究方法亦具有贡献。

冷战结束后全球化加速发展,且这一趋势将持续存在Daron Acemoglu and Pierre Yared.“Political Limits to Globalization,” American Economic Review, Vol.100, No.2, 2010, pp.83-88.,本文的发现亦提供了未来的研究方向与政策指引。就学术研究而言,讨论军事支出的影响因素须因应冷战结束后国际局势的变化,纳入全球化这一关键因素,同时也应考虑到全球化趋势所造成的国际体系的变化——国际制度的作用日益凸显。除军事及安全领域外,全球化的其他效应与影响也应被更多重视。从政策面向来看,基于军事支出的重要性,尤其是增加后的负面连锁反应,在当前局势下,减少军事支出对国家而言可能是利大于弊。而增进全球化之深度与广度,并增强国际制度的影响力,亦可能对削减政府的军事投入有所裨益。