电台跳频通信技术分析

王文娟 李绪凯 孙慧贤 王欣

摘要:在阐述跳频通信技术基本原理和电台跳频通信系统的结构组成基础上,介绍电台跳频系统的关键技术:频率合成器、跳频图案及同步。应用Simulink对电台跳频通信系统进行仿真,解释各模块的作用,列出了具体的模块参数设置和参数设置的依据。通过对电台跳频系统仿真的分析结果得出,电台的抗干扰性能与信道信噪比及相邻电台的干扰有关。对电台跳频通信技术的分析对认识电台、使用电台和提高电台性能具有一定的理论价值。

关键词:电台;跳频;通信技术;仿真;Matlab;Simulink

中图分类号:TN914文献标志码:A文章编号:1008-1739(2019)21-63-4

0引言

无线通信传输过程中不可避免地会受到自然噪声及人为噪声的干扰。在军事作战中,敌对双方为了降低对方的通信效能而人为地释放强干扰,例如施放电磁干扰弹会对对方装备的无线通信产生很大影响;另外,随着窃听技术的不断进步,要求军事装备具有较高的通信保密性和隐蔽性,以提高信息传输的安全性。因此,增强通信抗干扰性和提高军用电台的通信保密性能成为军事通信专家研究的课题。跳频通信系统作为扩频通信的一个重要分类,以抗干扰能力强、信号发送功率低以及同一信道内可传输多用户信号等优点被广泛应用于军事通信、移动通信和室内无线通信中,如GPS、卫星通信系统、蓝牙、WiFi以及各类型军用电台。电台的跳频工作模式以其抗干扰性能好、隐蔽性强等优点被广泛应用于点对点通信以及组网通信中。

1基本原理

1.1跳频通信技术

美国数学家香农被誉为信息论之父,早在20世纪40年代,他就在基于信息熵和噪声的概率分布等基本的通信理论基础上,利用数学推导的方法,推导出信道容量公式,即香农公式:

由香农公式可以得出,在稳定信道容量的情况下,可以通过采用增大信道带宽来换取信噪比/的降低,为强干扰下保证可靠通信提供了理论依据。

扩频通信技术就是用比信号带宽宽得多的频带宽度来传输信息的技术。扩频通信系统是扩展频谱通信系统的简称,是指待传输信息的频谱用某个特定的扩频函数扩展后成为宽频带信号,送入信道中进行传输,再在接收端利用一定手段将其压缩,从而获取传输信息的通信系统。扩频通信系统按其工作方式的不同可以分为直接序列扩展频谱系统(DSSS)、跳频扩频系统(FHSS)、跳时扩频系统(THSS)和混合扩频[1]。扩展频谱系统必须满足以下2条准则:①传输带宽远远大于被传送的原始信息带宽;②传输带宽主要由扩频函数决定,扩频函数常用伪随机编码信号。

1.2结构组成

跳频通信系统是将传输带宽划分为互不重叠的多个频率点,收发双方传输信号的载波频率按照预定规律进行离散变化的通信方式,即通信中传输信号的载频在不断跳变,跳变的规律由伪随机序列决定。从实现方式上看,跳频系统的通信方式为码序列进行的多进制频移键控,也是一种伪随机序列控制载频跳变的通信系统。

电台跳频系统的数字调制方式为BFSK,根据BFSK的定义,二进制信号0和1分别用2种载波频率0和1表示,调制器在某一时刻选择0和1频率中的一个进行调制。有的电台采用最小频移键控MSK或高斯最小频移键控GMSK的调制方式,都属于改进的FSK体制,能够消除FSK调制方式中信号相位的不连续性,保证信号严格正交,并且GMSK的功率谱密度相对于MSK更加集中[2]。

电台的跳频通信系统主要由发送端、信道和接收端3部分组成。在发送端,信息序列通过编码器首先进行二进制编码,二进制信号通过FSK调制器后得到中频信号。PN序列发生器得到的m bit可控制频率合成器产生2 -1个不同频率的载波,使其按照特定的方式跳变,中频信号与此载波信号进行混频得到射频信号,利用功率放大器提高信号的发射功率,最后通过天线发射出去。接收端天线收到信号后,同样有一个与发送端相同的PN序列发生器,用于控制頻率合成器产生与接收信号载波同步的跳变载波,混频器将信号进行下变频,完成解跳,得到中频信号,中频信号通过FSK解调输出二进制序列,再进行解码输出电台所需信号,其结构组成框图如图1所示。

1.3关键技术

从电台跳频系统结构组成框图上可以得出,混频器输出的跳频信号除了与输入信号有关,还受频率合成器输出跳变载波的影响。因此,影响跳频系统性能的关键技术有频率合成器、跳频图案和同步等。

(1)频率合成器

频率合成器通过对一个基准的频率源进行处理,得到各种不同频率的信号。跳频信号波形并不是在时间上连续不间断地跳,而是存在建立的时间和消退的时间,而保持在某一跳变频率上的时间称为驻留时间。频率合成器的输出载波信号需要在很短的时间内从一个频率快速跳变到另一个频率[3],以缩短建立时间和消退时间,还需要输出高稳定度和准确的载波信号,提高系统的可靠性。

(2)跳频图案

跳频图案用来控制载波频率随时间不断变化的方式,对跳频电台的性能影响较大。陆基通信车辆上往往安装多部同类型电台[4]。

(3)同步

跳频同步包括跳频频率同步、跳频序列同步、跳变起止时间同步以及时钟同步。电子战中,同步信息的传递也应隐蔽、快速。电台跳频同步通过设置参数来完成。设置收发电台的多个参数一致,使得跳频频率相同、跳频频表的起始位置相同,从而达到收发双发的同步。

2仿真及结果分析

2.1模型建立

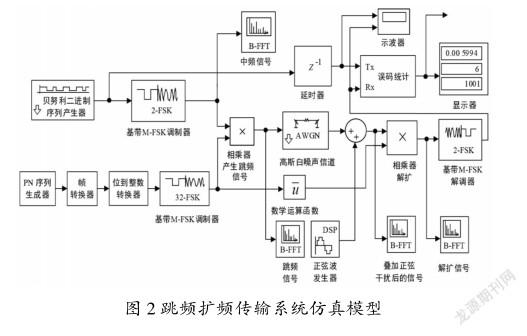

依据电台跳频系统结构组成框图,确定系统由中频信号产生模块、PN序列发生器、跳频载波产生模块、跳频模块、信道、解跳模块和解调模块组成。为了统计系统误码率和便于观察信号频谱及波形,增加误码率计算模块、频谱仪及示波器[5-6],仿真模型如图2所示,设置模拟数据速率为100 bps,调制采用2FSK,频率间隔100 Hz。跳速为50跳/s,跳频频点数为32。

2.2参数设置

二进制信源由贝努利二进制序列发生器产生,采样周期设为0.01 s,对应数据速率为100 bps。利用MFSK模块进行2FSK调制,调制元数设为2,频率间隔100 Hz,单个符号的采样点数为40,因此得到的中频信号采样速率为4 000次/s。PN序列发生器采样周期设为0.004,每帧的采样点数为5,每帧占0.02 s,即50帧/s。帧格式转换为基于取样的信号,将二进制转换为整形信号,因每帧采样点数为5,故输出的随机整数为0~31,作为跳频载波频率点的控制信号。跳频载波由MFSK产生,跳频频点数为32,将该模块设置调制元数设为32,频率间隔50 Hz,单个符号的采样点数为80,选择速率设置为从输入继承。50帧/s对应50跳/s,而每一跳采样点为80,采样率为4 000次/s。将中频信号与跳频载波信号进行相乘实现跳频扩频。

电台在工作时必将受到其他干扰源的影响,通常情况下,相邻电台的干扰最大,因此仿真时引入150 Hz的加性单频正弦信号作为干扰源,幅度设为1。接收端跳频载波为发送端跳频载波信号的共轭信号,将数学函数设置为取共轭conj,本地跳频载波与接收信号相乘后完成解扩,得到中频信号。中频信号进行解调恢复出原始基带信号,该信号与发送数字信号相比,延迟一个码元时间间隔0.01 s,因此将信源数字信號通过延迟器后,再与接收端恢复的数字信号进行对比,得出误码率。为了更好地观察信号频谱,将频谱仪的缓冲器大小设置为4 000。

2.3仿真结果分析

将AWGN信道的信噪比设置为-10 dB,观察各频谱仪的显示频谱如图3所示,图3(a)为2FSK调制输出的频率间隔为100 Hz的中频信号频谱。图3(b)为跳频扩频后的信号频谱,由于该跳频模块为32个跳频频点,频率间隔为50 Hz,因此扩频带宽为1 600 Hz。图3(c)为经过信道后受信道干扰和单频干扰信号影响的接收端接收信号,可见正弦单频干扰信号谱线。图3(d)为解跳信号,可看作是解跳后恢复的窄带信号频率,及单频干扰源及噪声被再次扩频后的扩频信号的总和。

在.M文件中编写程序,设置信道信噪比取值范围为-40~-15,通过多次调用图2的仿真模型,得到不同信噪比条件下的误码率,从而绘制系统误码率与信道信噪比的关系曲线,如图4(a)所示。由曲线可看出,跳频系统的误码率受信道信噪比的影响,信噪比越大,误码率越低,系统抗干扰能力越强。

设置信道信噪比为-15 dB不变,单频干扰信号频率取值范围为0~1 200 Hz,通过多次调用图2的仿真模型,得到不同单频干扰信号条件下的误码率,绘制系统误码率与单频干扰信号频率的关系曲线,如图4(b)所示。由曲线可看出,跳频系统的误码率同样受到干扰源频率的影响,对于电台的跳频系统,需保证信噪比保持在一定数值,且跳频频段尽量与相邻电台不重叠,抗干扰性能将会大大增强。虽然仿真与实际电台跳频工作状态存在差异,但从结果上看,基本符合理论曲线,验证该仿真的正确性。

3结束语

本文首先介绍跳频通信系统的基本原理,在建立电台跳频通信系统结构组成基础上,列出电台跳频的关键技术。利用Matlab/Simulink对电台跳频通信系统进行仿真,给出主要的参数设置,通过仿真波形验证系统仿真的可靠性。分析结果表明,跳频通信系统的抗干扰能力较强,保密性好。但是,跳频扩频系统也存在一些缺点,例如发射功率大,容易被敌方察觉电台的存在,跳速不高时容易被跟踪等。因此还应不断分析研究电台跳频技术,提高其性能,使其抗干扰性和保密性得到全面提升。

参考文献

[1]邓奋发. MATLAB通信系统建模与仿真(第2版)[M].北京:清华大学出版社,2018:415-420.

[2]樊昌信,曹丽娜.通信原理[M].北京:国防工业出版社,2008: 234-242.

[3]叶尚元.跳频通信系统的MATLAB仿真[J].数据通信,2016(4):41-46.

[4]田锦,谢拥军,邱扬,等.共址跳频系统组网优化[J].电子科技大学学报,2009,38(3):354-358.

[5]邵玉斌.Matlab/Simulink通信系统建模与仿真实例分析[M].北京:清华大学出版社,2008.

[6]赵宏图,茅艳.通信原理Matlab仿真教程[M].北京:人民邮电出版社,2010:323-325.