翻译研究中格式塔理论应用研究综述

殷兴艳 唐利平

摘要:本文以收录在CNKI数据库中的部分期刊文献为研究对象,分析了格式塔理论在英汉—汉英翻译中的应用。结果发现:格式塔理论在翻译上的理论研究主要为评述格式塔翻译理论、基于格式塔理论提出新的翻译策略和探讨格式塔理论对翻译研究的适用性;该理论在翻译上的应用研究主要探究以古文化典籍为首的不同类型文本翻译中体现的格式塔基本原则、翻译现象解读及修辞翻译解读;理论研究越来越精细但发展较为缓慢,应用研究数量较大但维度和深度有待提高。

关键词:格式塔;翻译;综述

引言

格式塔心理学派由德国心理学家韦特海默于二十世纪初创立。其最初与翻译研究的结合始于斯内尔·霍恩比提出的翻译研究综合法。其后,研究者提出格式塔意象,分析了古诗意境传递过程。后国内诸多研究者开始基于格式塔理论对翻译作理论和应用研究。本文收集了CNKI数据库近十年基于格式塔理论的翻译期刊文献,梳理了其研究发展动向及主要成果,为未来研究者基于格式塔理论把握翻译研究方向提供数据支撑。

1格式塔理论概述

格式塔理论坚持心物场(自我、行为环境和地理环境动力交互作用)和同型论(心和物都同样具有格式塔性质)[1]。在此基础上,考卡夫还提出了格式塔五大基本原则:整体性原则(整体大于构成整体的局部元素之和)、闭合性原则(人们会自动在认知上补全不规则或者不完整的形状)、异质同构原则(外部事物结构同人类心理结构是统一的)、凸显性原则(在具有一定配置的场内,有些对象突现出来形成图形,有些对象退居到衬托地位而成为背景)和接近原则(在时间或空间上临近的部分容易被知觉为一个整体)。

2格式塔理论与翻译期刊文献研究

运用高级检索功能,以“格式塔”和“翻译”为关键词,检索了近十年CNKI上的基于格式塔理论的英汉、汉英翻译研究文献,共获得116篇期刊文献。本文用描述性统计的方法呈现了116篇相关文献的数量统计结果,并对表格内容及反映出的问题加以阐述。

通过阅读文献,将检索到的文献从理论研究和应用研究两方面按时间进行初步统计,结果见表1:

由表格可知,从数量上看,基于格式塔理论的翻译应用研究远多于理论研究,其中翻译应用研究约占85%,翻译理论研究约占15%。理论研究近十年来总体较为缓慢,平均每年发表约2篇文献,近五年基于格式塔理论的翻译理论研究相较于前五年更少,平均每年不到1篇。应用研究近十年来总体较快,数量较大,平均每年发表约10篇文献,但每年的研究数量总体上呈减少趋势,由前五年15篇的年平均发表量下降为近五年8篇的年平均发表量。

2.1格式塔理论与翻译理论研究

通过阅读文献,发现理论研究文献主要从格式塔翻译理论评述、基于格式塔理论提出新的翻译策略和格式塔理论对翻译研究的适用性三方面进行。其研究数量统计结果如表2所示:

由表格可知,基于格式塔理论的翻译理论研究多为格式塔翻译理论评述。探讨翻译策略的研究和探讨格式塔理论对翻译研究适用性的研究数量相近,并且少于对已有格式塔翻译理论的评述。

在翻译理论评述中,研究者主要对斯内尔·霍恩比的翻译研究综合法进行评价:夏维红肯定了其将翻译视为整体的格式塔模式[2];李枫和田德蓓则倡导在保留格式塔概念的基础上建立更综合的翻译研究体系。在翻译策略研究中,研究者主要是探讨翻译单位的选择:前期,研究者肯定了语篇翻译对保持译文整体性的积极意义[3],将翻译研究上升到更宏观的层面;后李明喜提出要动态把握词、词组、句、语段、段落、语篇等翻译单位,打破了以往静态翻译单位研究的局限性,创造性地体现出译者在翻译单位选择上的主体性。在翻译研究的适用性研究中,大多数研究者是探究格式塔理论基本原则对翻译现象解释的适用性:如张思永道出了焦隐菊的翻译观具有格式塔整体性特质,也即探讨了已有翻译观与格式塔理论的契合性。

由上述讨论,我们可以看出,基于格式塔理论的翻译理论研究多评述已有翻译理论。尽管这有利于研究者和译者更全面客观地把握已有翻译理论,但并未催生出新的翻译理论,因此,理论研究者未来可着眼于基于格式塔理论发展新的翻译理论;而基于格式塔理论对翻译策略进行研究的文献集中于探讨翻译单位的选择,将翻译单位的选择从静态上升到动态,但除此以外,研究者对其他翻译策略的研究寥寥无几,这将是未来研究者的研究空白点之一;基于格式塔理论的翻译研究适用性研究多缺乏创新性,多关注格式塔基本理论对翻译研究的适用性,因此格式塔理论对翻译研究的适用性研究还不够丰富,研究者可将更多的翻译观和翻译理论与格式塔理论结合起来。总体上看,基于格式塔理论的翻译理论研究是从认知心理学的角度出发,对已有翻译理论、翻译观、翻译策略及翻译实质展开新角度的解读,加深了学界对翻译的认识。但同时,相比于理论评述和翻译策略探讨,格式塔理论对翻译研究的适用性研究还不够丰富,未来研究者一方面可基于新翻译策略,对更多不同类型的文本或翻译现象进行研究,将最新研究成果及时运用到具体文本研究中;另一方面可从更广更深的角度挖掘格式塔理论在翻译研究上的适应性,以将格式塔理论与翻译研究紧密结合起来,扩大翻译研究视角。

2.2格式塔理论与翻译应用研究

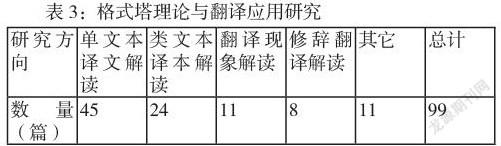

通过查看摘要及部分重要文献全文,发现格式塔理论在翻译应用研究上的文献主要有五个方面:运用格式塔理论原则对单个文本译文解读、特定种类文本译本解读、翻译现象解读、修辞翻译解读及其他方面。其数量统计结果如表3所示:

由表格可知,格式塔理论在翻译上的应用研究主要为运用格式塔原则对单文本译文或某一类文本译本进行解读,这两种研究占了应用研究的70%。运用格式塔原则对某翻译现象和某种修辞的翻译进行解读的研究次之。此外,其他方向的应用研究合计只占了应用研究数量的11%。

在单文本译文或某一类文本译本进行解读的研究中,古文化典籍译文解读的研究约占了一半:研究者关注了古诗意象重构和意境重构,对某一首古诗不同译本中的特定意象及其它用词进行格式塔解析,并且对格式塔理论各大原则在古典诗歌翻译的应用上作了详尽的阐释,并提出典籍翻译自上而下、自下而上翻譯模式及两种模式的会通模式,将格式塔理论与翻译全面系统地结合起来,为古典诗歌翻译以及其他文本翻译的研究提供了全新的视角。在对类文本译本解读的研究中,研究主要涉及的文本类型有戏剧、散文、习语和上述的古文化典籍:康宁将格式塔理论与戏剧的特点紧密结合,提出格式塔理论各基本原则对戏剧翻译时典型人物性格、台词含蓄与模糊美和人物内心的情感升华的展现的指导作用[4];对散文的研究要侧重于文化、情感和审美的格式塔意象重构;习语翻译可采用直接转换、增添和改变或放弃文化意象的翻译方法[5]。在解读翻译现象的研究中,多数研究者探讨了如何运用格式塔理论指导空缺的文化意象的翻译,如格式塔意象再造[6]。在对修辞翻译的解读中,较为深入的研究是对隐喻的阐述:赵颖层层深入地论述了隐喻的心物同构,从而阐释了直译和意译的心理机制。在其它翻译研究中,研究者重在讨论翻译认知策略:如格式塔保存于移象解意、格式塔凸显与整合内化,以及格式塔更新与变通创相[7]。

由上述讨论,我们可以看出,在基于格式塔理论的翻译应用研究中,研究者大多是运用格式塔理论基本原则解读不同翻译文本,尽管这将格式塔理论与翻译研究紧密结合,但格式塔理论与不同种类文本独有特征的结合还不够紧密,大多数研究未能抓住研究所述一类文本的特性,对不同的文本进行分析后得出了相似的结论,显得研究不够深入细致,因此研究者对特定某类文本特殊性的阐述还可以更为深入详尽;而在运用格式塔理论对翻译现象进行解读时,大多研究从文化角度出发,研究角度还不够;在运用格式塔理论对修辞翻译进行解读时,少有研究对特定修辞本身作格式塔解读并进一步探讨具体的翻译方法和翻译技巧。总体上看,基于格式塔理论对翻译的应用研究紧跟理论研究发展,对理论的理解也比较深刻,能恰当地将理论运用于具体文本的分析中,案例也比较丰富,具有较强的说服力。但这些应用研究的维度还不够多,翻译现象和修辞翻译研究的深度有待加强。

3结语

翻译是一项广泛涉及认知的活动,二十一世纪以来,认知心理学格式塔理论无疑为翻译研究提供了新视角。格式塔理论近十年在翻译上的理论研究主要集中在格式塔翻译理论评述、基于格式塔理论提出新的翻译策略和格式塔理论对翻译研究的适用性三方面—基于格式塔理论的理论研究多为对已有翻译理论方法进行评述和再次解读,从心理学角度深入剖析现有翻译理论成果的合理性和适用性,但对翻译策略和翻译研究适用性的研究的角度都比较单一。该理论在我国翻译上的应用研究主要体现为探究以古文化典籍为首的不同类型文本翻译中体现的格式塔基本原理、翻译现象解读及修辞翻译解读—基于格式塔理论的应用研究多运用丰富的案例将格式塔理论基本原则用于解读具体译本,极具说服力,但很少有研究者抓住某类文本的特殊性和特定修辞的实质,因此显得研究不够有针对性,对翻译现象的研究也大多集中在文化上,角度不够丰富。因此,建议未来研究者发掘新的研究视角,基于格式塔理论探究翻译策略的选择,从语言学及心理学角度解释特定翻译现象,抓住所研究文本或修辞的本质特征,进行有指向性的研究。

参考文献

[1]卡尔·考夫卡. 格式塔心理学原理. 浙江教育出版社, 1997:3-11.

[2]夏维红. "再论斯奈尔-霍思比的翻译研究综合法." 语言教育 v.6;No.21.02(2018):76-80.

[3]魏泓. "格式塔心理美学视阈下的译语再创造." 中南大学学报(社会科学版) 17.3(2011):190-194.

[4]康宁. "从《雷雨》英译本看格式塔理论对戏剧翻译的诠释." 江西电力职业技术学院学报 25.3(2012):94-96.

[5]王曉梦. "格式塔意象图式在习语翻译中的应用." 黑龙江生态工程职业学院学报 5(2017):154-155.

[6]殷优娜"文化意象空缺与翻译中格式塔意象再造." 重庆三峡学院学报 5(2012):117-120.

[7]苏冲, and 文旭. "格式塔意象的传译:认知翻译策略研究." 中国翻译 4(2018):13-20.