基于CiteSpace的国内符号修辞学研究的可视化分析(2000-2018年)

王志伟,苑 利,刘 磊

(郑州大学 外语学院,郑州 450001)

以肯尼思·伯克[1]为代表的新修辞学派将修辞定义为“象征行动”(symbolic action),更新了人们对修辞的传统观念和认识,也将修辞的研究对象拓展到人类一切非语言层面的修辞行为。作为一门实用性很强的交叉学科,符号修辞学在社会实践中具有广泛且重要的实用价值。进入21世纪以来,国内符号修辞学研究发展迅猛,因此,较为全面、清晰地把握国内修辞学的发展现状对加强我国修辞学科建设以及拓宽符号修辞学研究视角至关重要。因此,本文尝试借助CiteSpace软件,以中国知网数据库收录的发表于2000-2018年的国内符号修辞学研究的相关文献为数据源,通过考察符号修辞学研究走势、研究热点以及前沿发展趋势等,绘制进入21世纪以来国内符号修辞学领域的科学知识图谱,旨在为我国符号修辞学科的发展提供一定程度的借鉴。

一、数据来源和分析工具

(一)数据来源

本文数据来源于中国知网(CNKI)数据库。首先,笔者采用高级检索方式,以“符号”和“修辞”为主题词,两主题词之间选用共含关系,时间跨度为2000-2018年,在中国知网期刊数据库中进行检索。数据源包括中英文篇名、作者、单位、关键词、摘要、年份等信息,最终检索时间为2019年2月16日。同时,在检索结果中先人工筛选出不符合本研究主题的文献,再剔除主持人语、书评等非研究性文献,并进行数据除重,最终共获得有效文献431篇。

(二)分析工具

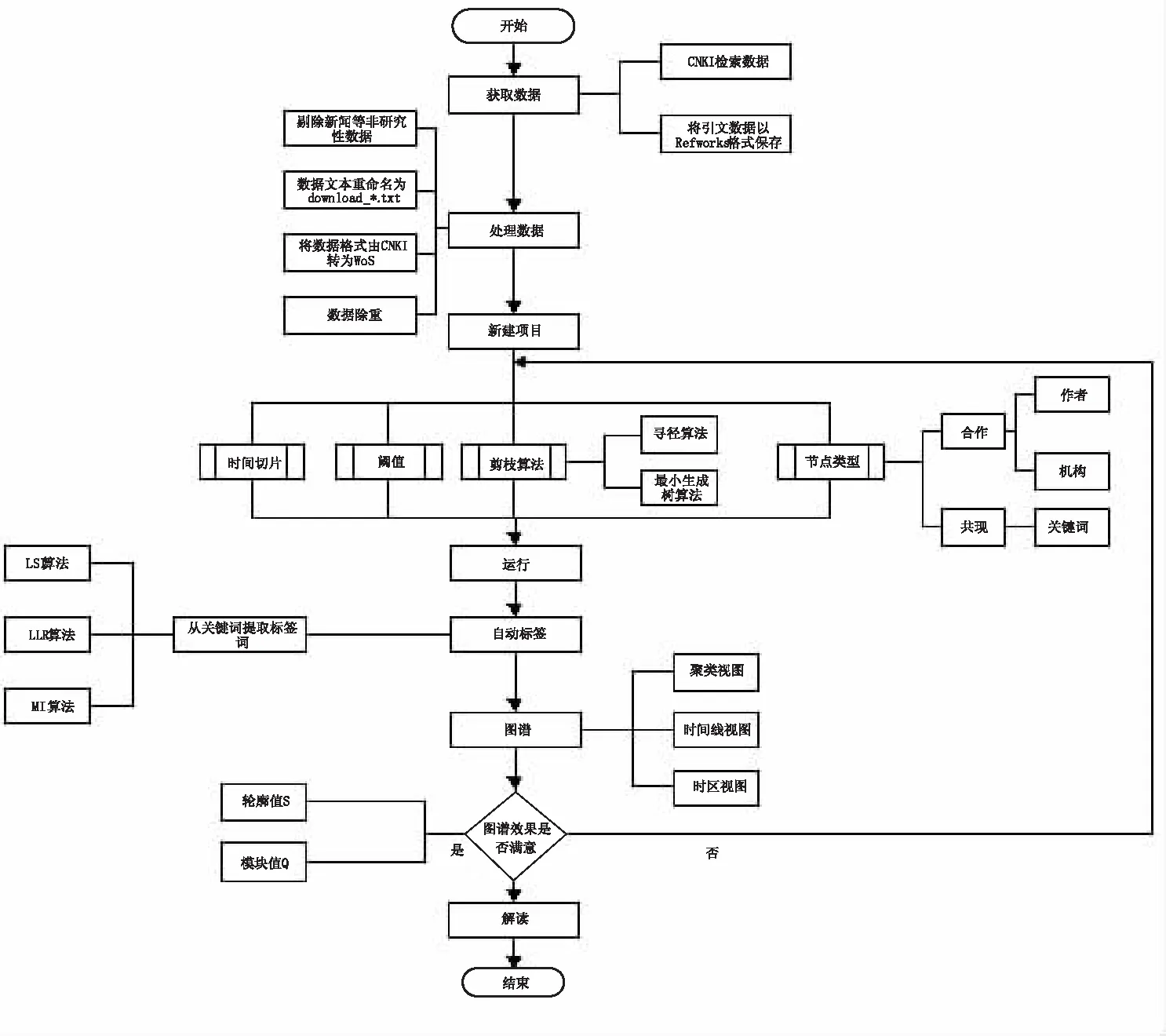

本研究借助的分析软件是美国德雷塞尔大学(Drexel University)计算机与情报学教授陈超美用Java语言开发的信息可视化软件CiteSpace,该软件被广泛应用于分析文献期刊和作者之间的共被引关系[2],绘制科学知识图谱(mapping knowledge domains)。科学知识图谱是以知识域(knowledge domain)为对象,显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图像[3]2。该软件在文献计量分析和绘制学科发展的知识图谱方面具有较强的技术和功能优势,且能对某一学科的热点领域、发展历程以及研究前沿和趋势进行分析和预测,当前科学知识图谱研究的应用流程图如图1所示。

图1 科学知识图谱研究应用流程图

首先,将从CNKI中检索得到的数据,利用CiteSpace进行数据格式的转换(由CNKI到web of science),然后对数据进行除重(remove duplicates),以增加数据的可信度,最后将除重后的数据导入软件进行可视化分析。具体步骤为:将CiteSpace功能和参数界面上的时间跨度(time slicing)设置为2000年到2018年,设置时间切片(years per slice)、阈值(selection criteria)和剪枝算法(pruning);同时,在功能界面的节点类型(node types)区域选择关键词(key word)按钮,其他均保持默认配置。

二、国内修辞学研究的发展走势

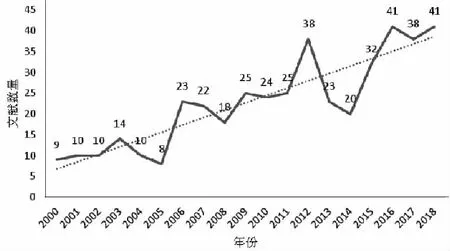

基于CiteSpace的数据除重功能,得到文献的年度分布,再使用Excel绘制2000-2018年有关国内符号修辞学研究的发文情况折线图,如图2所示。

图2 文献分布折线图

图2中,虚线代表趋势线,说明自2000年以来,国内符号修辞学研究整体上呈现出明显的上升趋势,发文量由最初的9篇左右,逐步上涨到40篇左右。科学文献增长模式的不同归根于增长过程和速度的不同[4]。由此,根据增长速度的不同,国内符号修辞学研究的发展趋势大致可以划分为3个阶段:低缓期(2000-2005年),爆发期(2006-2012年)与平稳期(2013-2018年)。

低缓期(2000-2005年)增速较缓,6年间发文量总计61篇,年均发文量约10篇。爆发期(2006-2012年)整体上增速较为明显,7年间发文量总计175篇,年均发文量约25篇,此阶段为国内符号修辞学研究的关键期,为国内符号修辞学科的建设奠定了坚实的基础。平稳期(2013-2018年)增速相对平稳,6年间发文量总计195篇,年均发文量约33篇,这在一定程度上说明国内符号修辞学已经受到国内学者的广泛关注,其发展已经相对成熟。21世纪新媒体技术的广泛运用和不断更新为拓宽符号修辞学研究视野提供了前所未有的机遇。

三、可视化分析

(一)国内符号修辞学研究的核心领域

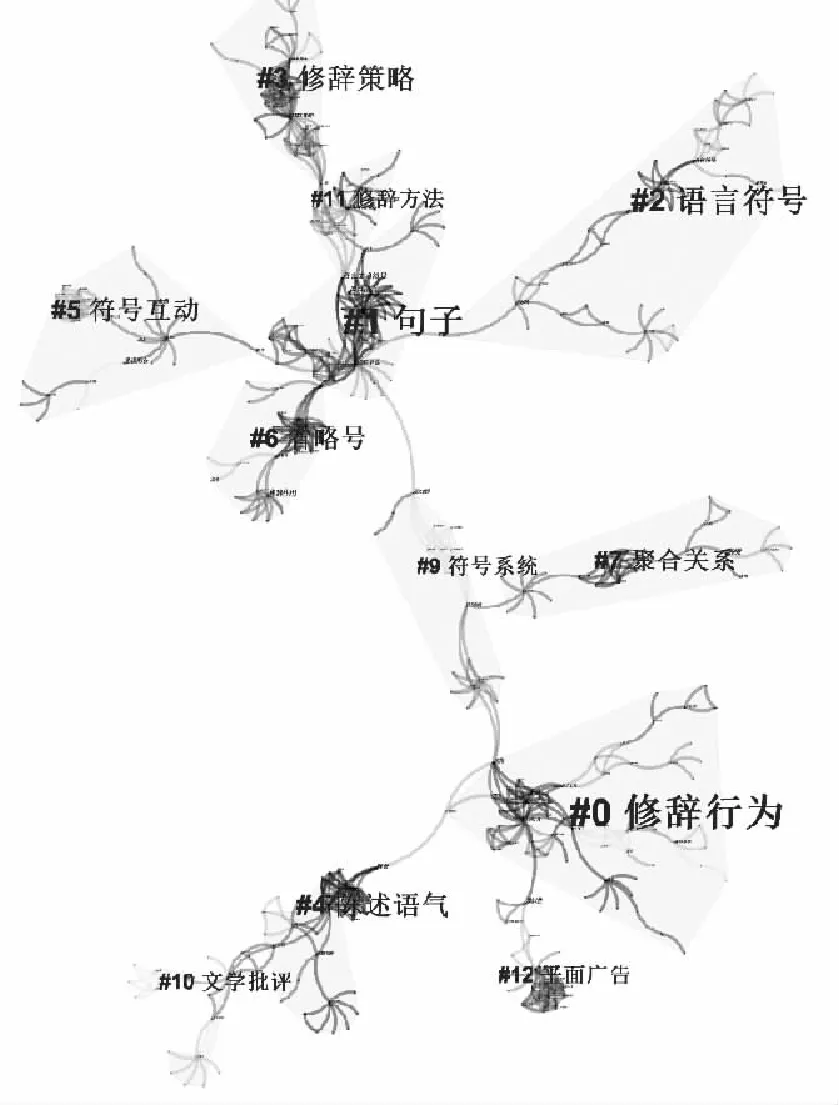

关键词是文章核心内容的浓缩及提炼。如果某一关键词在其所在领域的理念中反复出现,则该关键词所表征的研究课题是该领域的研究热点[5]。因此,笔者借助CiteSpace聚类分析方法来绘制国内符号修辞学研究核心领域的知识图谱。使用该软件的自动聚类(clustering)功能,采用对数似然比算法(log likelihood ratio),从关键词(key word)中提取聚类标签,得到12个关键词网络聚类(聚类0-12),如图3所示。其中聚类8未在图3中出现,原因是聚类8不属于最大连同子网络(largest connected component)。聚类编号越靠前(从零开始升序排列),文献数量越多,聚类规模越大。如图3所示的聚类网络中聚类值(modularity)Q为0.866 2,聚类内部相似度指标值(silhouette)S为0.652 8。Q的取值区间为[0,1],Q>0.3时就意味着网络的社团结构是显著的。S值是评价聚类效果的参数,S值越接近1,反映网络的同质性越高,S值在0.5以上时,表明聚类结果较为合理。因此,本聚类网络具有较高的参考价值[3]171。

图3 关键词聚类网络

本文数据集成的12个关键词网络聚类分别为:修辞行为(#0)、句子(#1)、语言符号(#2)、修辞策略(#3)、陈述语气(#4)、符号互动(#5)、省略号(#6)、聚合关系(#7)、符号系统(#9)、文学批评(#10)、修辞方法(#11)和平面广告(#12)。笔者从专业角度将自动生成的12个聚类划分为基于两个视角的研究,即2000-2018年国内符号修辞学研究主要聚焦于从符号系统内部探讨语言符号本身的修辞价值;从符号外部关注人类在社会实际运用中是如何使用语言符号以及探索如何通过选择语言符号以达到最佳修辞效果的规律。

1.从符号系统内部进行的研究

从2000年到2018年,国内符号修辞学研究首先体现在对符号系统内部的考察。在符号系统内部的语言符号修辞研究聚焦于符号系统中最具代表性的语言符号。索绪尔(Saussure)将语言视为“一种表达观念的符号系统”[6]37。新修辞学派的主要代表人物之一肯尼思·伯克认为人类使用语言等象征性符号进行日常表达和交流,实现修辞目的。“他的修辞学说不仅是关于修辞的学说,更是从宏观上关于人类符号行为的学说”[7]。因此,在一定程度上,符号学研究为修辞学的发展提供了更为广阔的研究视野。此外,有不少学者借助认知语言学中的距离象似性原则分析文本中体现语言距离现象“句子”的修辞意义;还有学者从修辞语法角度强调文本“句子”的合理性以及探讨标点符号(主要是“省略号”)在译文中和在文学作品中的修辞作用等。最后,随着新媒体的普及,对网络符号语言的修辞现象及其修辞效果的考察也成为21世纪国内符号修辞学研究的核心领域。

索绪尔认为除了语言符号之外,还有其他符号,如文字、聋哑人的字母、象征仪式、礼节形式、军用信号,等等[6]37。国内学者赵毅衡[8]较早开始关注修辞学与符号学的交汇研究,他主要考察了修辞学与图像、实物、声音等渠道以及影视、表演、运动、广告、音乐、电子游戏等媒介的联系。从符号系统内部对语言符号的研究主要体现在分析“文学批评”中的修辞行为和修辞策略;从符号系统内部对非语言符号的研究主要体现在对视觉符号的考察,尤其是图像符号在商品以及政策宣传等“平面广告”中实现的修辞效果和广告效果的内在传播机制。

2.从符号系统外部进行的研究

2000-2018年,国内学者从符号系统外部对符号修辞学的研究主要体现在对“符号互动”的考察。符号互动论(symbolic interaction)主张从个体互动的日常自然环境去研究人类群体生活,属于社会学和社会心理学视角的研究理论,是较为典型的从符号系统外部的符号修辞研究。这里的“符号”指的是广义上的符号,即在一定程度上具有某种象征意义的事物。近20年国内学者对符号互动理论的研究主要包括:探析符号理论的基本概念;分析符号互动理论与传播学、社会学、社会心理学等相关学科的关联;考察符号互动理论与具体社会实践之间的联系,如个体身份认同、人类思维形式、人际关系、师生互动、生产者与消费者之间的互动关系、新媒体时代人际互动的新模式等。

(二)国内符号修辞学研究的前沿发展趋势

突变词是指使用频次突然明显增多或在较短时间内突然出现的词语,可以用于检测某一学科领域研究兴趣的突然增长,辨识和追踪学科领域的研究前沿动态和发展趋势。与一般的高频次关键词相比,突变词的动态变化特性使之能更有效地揭示学术研究的动态演绎和发展机制[2]。本文利用突发性探测,制作了关键词突变图,见图4。粗线条代表该关键词突变所发生的时间区间;Begin和End代表突变发生的起始时间和结束时间;Strength代表该关键词突变的强度,强度越高表示关键词在该研究领域相应的时间区间内影响越大。

图4 2000-2018年排名前25的符号修辞学突变词

通过进一步分析图4,进入21世纪国内符号修辞学研究的前沿发展趋势基本上可分为两个阶段:第一阶段为2000年到2010年,这一阶段国内符号修辞学的研究聚焦于对语言符号修辞功能的探讨;第二阶段为2011年到2018年,这一阶段国内符号修辞学的研究开始呈现多样化研究趋势。

1.第一阶段聚焦于语言符号修辞功能(2000-2010年)

这一阶段国内符号修辞学的研究具体体现为:探讨标点符号在译文中的作用,分析中西方文学作品和网络语言中的语言符号修辞现象及其实现的修辞功能,传统修辞格在语言符号中实现的修辞效果,等等。此外,由图4可以看出从2000年到2004年,对形貌修辞学的研究也有一定的迅速增长之势。形貌修辞是指“人们常利用词形、词序、排列、重复、表格、省略以及标点等方式使读者获得视觉上的最佳效果”[9],常见于标题、诗歌、广告以及日常语言中。形貌修辞的巧妙运用能够在一定程度上达到吸引受众、突出主旨、增强语势等修辞效果。需要注意的是,形貌修辞在一定程度上体现了视觉修辞的原则。因此,在某些方面形貌修辞属于非语言符号修辞的研究,而且从图4可以明显地看出此研究持续时间相对较短。

2.第二阶段研究呈现多样化趋势(2011-2018年)

从2011年到2018年国内符号修辞学的研究开始呈现出多样化趋势,这一阶段的符号修辞学研究不仅关注语言符号在社会实践中的运用,同时开始考察非语言符号在社会实践中的修辞功能,主要体现在从修辞幻想、视觉修辞、意识形态和反讽等视角的研究。

“修辞幻象分析法”由美国明尼苏达大学修辞学教授欧内斯特·鲍曼(Earnest Bormann)于1972年提出。他将社会群体中的集体成员利用话语建构的一些现实成分视为“修辞幻象”,是一个群体联结起来的基础[10]。传统的修辞幻象通常在文学作品中以语言形态出现,当这种形态指称的事物超越了客观现实时,便常出现修辞幻象。文学视域在表现内容和表现形式上的多样性给修辞幻象以极大的空间,修辞幻象的审美价值也拓展了文学语言的表现视域。近20年来,修辞幻象的研究领域不再局限于对文学作品中作者与读者之间的一种视域沟通,还扩展到考察社会性指称符号以及广告设计中产生的修辞幻象现象。尤其是广告修辞通过语言向消费者承诺,引导人们走向语言营造的幻觉空间,这既是广告修辞以驱动消费为目的的“话语阴谋”,也是修辞幻象的魔力所在。

进入21世纪对视觉符号、象征和图像的关注主要源于对视觉修辞的考察。视觉修辞(visual rhetoric)这一概念最早由法国文学理论家与批评家Roland Barthes于20世纪60年代提出,主要以视觉文本为修辞对象。新修辞学派将修辞定义为“象征行动”(symbolic action),将修辞的研究对象拓宽到人类一切非语言层面的修辞行为。因此,这一概念被普遍认为是视觉修辞的理论基础。当前,国内对视觉修辞的研究主要集中于探析广告、电影、宣传片等大众传媒中体现的静态和动态的修辞现象,通过寻求恰当的视觉修辞,达到最佳传播效果,以期实现说服并影响受众的目标;另有学者研究了在以物象和图像为代表的民俗艺术实践中视觉符号的象征性修辞表达意义;同时,也有学者[11-13]突破局限于文艺领域内的视觉研究,开始考察政治领域内的视觉修辞现象。政治领域内的视觉修辞行为主要是利用视觉修辞来开展政治传播行为,传播政治意图,这一尝试为修辞研究和政治传播提供了新的理论视角。

关于意识形态和符号学的关系问题,巴赫金曾做出较为重要的探讨。他明确将意识形态看作符号学问题。他认为:“任何意识形态都是符号,没有符号,就没有意识形态……任何意识形态的东西都有符号学价值。”[14]威廉斯指出意识形态是“一个特殊集团的信仰体系”,因此是“意义生产的总体过程”,即“符号过程”[15]。当前符号修辞学视域下的意识形态研究包括:考察广告修辞在社会消费中的意识形态特征、探析大众文化中规避和抵抗意识形态的主要模式。同时,还有学者深入分析了儒家思想中的意识形态[16]。此外,从意识形态话语权的角度强调构建符号话语权的重要性[17]也成为符号修辞学领域的研究前沿。

21世纪的新修辞学派将反讽解释为一定的语境使一句话的含义颠倒。反讽最为显著的特征是言非所指,即陈述的实际事实与它的表面意义相互矛盾。学者倪爱珍[18]从皮尔斯的符号学理论出发,将反讽重新界定为一个符号文本被接收者解释出两个相互冲突的意义,而对于反讽的研究也早已从传统的语言符号扩展到其他符号,如图像、声音、动作以及多媒介符号文本。当前符号修辞学视域下的反讽研究主要借助符号学、修辞学以及文学理论来集中考察电影、广告、文学作品、网络用语和表情包等符号修辞现象,以期挖掘反讽新内涵以及构建有新意的反讽理论体系。

四、结论

笔者对近20年国内符号修辞学的研究走势、研究热点、研究前沿进行了可视化分析,结果发现如下几方面。第一,进入21世纪以来,国内符号修辞学研究在整体上呈现明显的上升趋势。第二,近20年,国内符号修辞学的研究热点主要体现在:从符号系统内部探讨语言符号本身的修辞价值;从符号外部关注人类在社会实际运用中是如何使用语言符号以及探索如何通过选择语言符号以达到最佳修辞效果的规律。第三,当前国内符号修辞学研究的前沿发展方向不仅关注到语言符号在社会实践中的应用,同时开始考察非语言符号在社会实践中的修辞功能,主要体现在对修辞幻象、视觉修辞、意识形态和反讽等的研究,考察对象也从传统的语言文本扩展到当代新媒体的多种传播和交流媒介。这说明国内符号修辞学研究在一定程度上冲破了传统语言符号的限制,越来越重视符号修辞学的跨学科本质及在现实社会中的实践应用。这可为我国符号修辞学科的发展提供一定意义的参考。