神话叙事与一神信仰同构的希伯来神话文本*

王立新

内容提要:希伯来神话作为希伯来文学的一个重要文类,一直被学界高度重视和讨论,从不同的观念出发,肯定和否定这一文类存在的观点并存于相关研究中。本文梳理和讨论了两种不同认识的依据,并基于希伯来神话的特殊性,对神话文类的基本特征、文化建构功能和研究方法上的跨学科性予以论述,对希伯来神话各个故事的构成要素和提出的问题予以分析。在此基础上,论文通过对苏美尔、古巴比伦和希伯来三种一脉相承的“洪水神话”的比较研究,阐明了希伯来神话作为神话叙事与一神信仰同构的文本,表达了古代以色列民族基于其神学观念的道德诉求和服务其社会秩序合理性的现实需要。

希伯来文学中的“希伯来神话”这一文类,一般认为是指书写于《创世记》第一至十一章内的神话文本,但事实上,这一问题学界的看法是有争议的。在某些学者看来,希伯来神话存在与否就值得商榷,更遑论对其做进一步的探讨。而对另一些学者来说,尽管承认希伯来神话存在于《希伯来圣经》之中,但对其性质的认识,以及其在希伯来文化语境中的重要地位和独特价值,则又显得论述不足。本文在把上述有关问题纳入《希伯来圣经》中相关故事文本考察的背景下,结合对希伯来文化传统的认识,就希伯来神话本身的性质及特征问题谈谈自己的看法。

一 希伯来神话:从“有”“无”之争到研究方法的多元化

众所周知,无论作为犹太教经典的《希伯来圣经》,还是作为基督教经典的《旧约》,在其各自的信仰范围内,这部经典都拥有至高无上的地位。而自18世纪启蒙运动以来,从科学和理性主义角度看待犹太文化与西方文化时,鉴于这一经典的巨大影响,对它的关注必然是经久不衰、历久弥新的。在所有相关探讨中,作为经典当中重要的组成部分,我们称为“希伯来神话”的那些故事,均会被从不同方面论及,这是自然而然的事情。在这个意义上,相关的成果何其浩瀚,用“汗牛充栋”来形容绝不过分。然而,在有关《希伯来圣经》或《旧约》的相关研究中,明确将存在于《创世记》第一至十一章中有关耶和华神迹叙事的故事,在文类上申明为“希伯来神话”的研究,相对而言在表述上却总是有人含糊其辞。与此形成鲜明对照的是,国际学术界对其他地区和民族的神话研究却一直呈蓬勃发展之势,特别是对以美索不达米亚地区、古埃及地区和古代希腊地区神话为核心的古代地中海文化圈内神话形态、母题、关系的研究更是取得了丰硕的成果。直至20世纪以来,神话研究形成了与文化理论、文学批评理论、历史学和人类学理论相互渗透的各种神话学研究学派。个中缘由,笔者认为主要是涉及对“希伯来神话”这一概念内涵的理解,以及如何认识其与民族传统的关系问题。

在考察这一领域的相关研究成果时,我们会发现对“希伯来神话”这一提法,学术界的观点就并不统一。换言之,对存在于《希伯来圣经》中的相关故事,能否以“神话”来称之,学者们就有不同的看法。毋庸置疑,因为这部经典与两大宗教的联系,教内学者们的相关探讨自然不会缺席,但是从其各自的信仰立场出发,这些故事自然不会被认为是神话,因为“神话”常常被认为与一种虚构的叙事相联系,不具备真实可信的品格。对信仰者们来说,这些故事与经典中的其他部分一样,都是来自神的“默示”,也是形成教义和教会传统的重要基础和根据。其“真实性”系于神圣启示的真理性,而非来自于世俗的科学或理性主义的评判。这一点我们无须多论。然而,即便是在学术界内,也存在着对“希伯来神话”的说法不认同和认同的两种声音。不认同者的主要理由在于,《希伯来圣经》整部经典的编纂和定型,开始于较晚的第二圣殿初期,也即公元前5世纪晚期,正典化过程的结束则在更晚的公元1世纪末,它是伴随着犹太教的独一神信仰的成熟、传统犹太教开始形成之后的产物。因而,经典中的每一卷都体现了这种一神教的观念,那些称之为“神话”的故事,不过是后人在这种宗教观念下“创作”而成,并不能反映希伯来人和以色列民族早期历史阶段上的精神世界和现实体验,所以,又如何能够称之为神话呢?例如Y.考夫曼(Yehezkel Kaufmann)就在其研究古代以色列宗教的煌煌巨著《以色列宗教:从起源到巴比伦流放》中明确地以“神话的缺失”来谈论这一问题。他说:“存留的圣经传奇缺乏那个根本的异教神话:神的谱系。一切神谱中的母题同样是缺失的。以色列的神没有具血缘关系的神谱,没有祖先也没有后代;他的权力既非承袭而来,也不传赠他的权职;他既不死亡,也不复活;他没有性爱的能力或欲望,所显示的是没有对外在于自身的各种力量的需求,或需要依赖于外在于自身的各种力量。”艾斯菲尔德(Otto Eissfeldt)也在自己那部相当全面地讨论《希伯来圣经》、“次经”和“伪经”各种资料、版本问题的名著《〈旧约圣经〉,包括“次经”、“伪经”及库兰文献中其他同类作品:〈旧约圣经〉形成史》一书中认为,由于犹太一神教的作用和影响,《希伯来圣经》中并不存在神话。人们尽管可以发现在相关叙述中存在着多神信仰的证据,但是由于一神教信仰者最后对文本的编辑处理,类似的和其他的诸多证据在文本的语境中实际上呈现为与一神信仰相一致的构成要素。我们无须罗列更多学者的名字和著作的名称,因为否认《希伯来圣经》中有神话存在的理由,主要就是出于这样的考虑和逻辑。如果我们在广义上将一切必须以《希伯来圣经》为基本文献依据的研究统称为“古代犹太学”的话,就会看到在各个相关领域(如犹太史研究、犹太政治思想研究、希伯来文学研究、希伯来法学思想与古代近东法学思想比较研究、犹太教与基督教观念比较研究等)的研究中,均是以《希伯来圣经》体现出一神信仰这个“事实”为前提的。在这个意义上,如果我们接受神话叙述必定与多神信仰相关,而与独尊一神的一神教无缘的基本观点,那么否认“希伯来神话”存在的看法就似乎是合理的。

另一些学者则以直接或间接的方式涉及“希伯来神话”这一领域,相关研究也是成果斐然。这一方面的探讨笔者认为可以划分为两大类,在某种程度上也呈现出不同阶段上学术界对与希伯来神话相关问题思考的特点。

第一类是通过对《希伯来圣经》之外资料文献的发掘、整理,证明“希伯来神话”以及希伯来其他相关文本与古代近东其他地区文献之间具有密切关系的工作。在十九世纪中叶到二十世纪中期,对希伯来神话的讨论是与在古代近东的考古发掘和资料释读、整理的进程联系在一起的。例如,1872年,乔治·史密斯(George Smith)在对从亚述都城尼尼微遗址发掘出的泥板资料整理后,发现了巴比伦尼亚地区关于诸神创世和大洪水的叙述,并于1876年出版了《迦勒底人的创世叙述》,这使得《创世记》中的创世故事、诺亚方舟故事叙述的来源呈现于世人面前。史密斯的工作意义重大,因为这将学者们对《希伯来圣经》中《创世记》1-11章叙述的考察,引向了与古代两河流域神话叙述的联系这一更广阔的领域。随着这一领域工作的不断深入,更多美索不达米亚地区的相关文献得以整理,《希伯来圣经》中神话、律法、诗歌、预言、教谕文本等等与该地区苏美尔人、阿卡德人、古巴比伦人、赫梯人、亚述人等留传下来的精神遗产的多方面关联日益清晰地凸显而出。以与创世和洪水相关的文本为例,以阿卡德语保存下来的文献中,既有出现于礼仪性文本中的数个小的创世故事,亦有因在篇幅之长、流传历史之久和分布地区之广上而闻名的珍贵文献,像《阿特拉哈希斯》(Atrahasis)、《埃努玛·埃利什》(Enuma Elish) 和《吉尔伽美什》(Gilgamesh),就是这样的神话、史诗类作品。到了20世纪中叶,由J.B.普里查德教授(James B.Pritchard)主编的大型文献资料类著作——五卷本的《与〈旧约〉相关的古代近东文本》问世,更可谓这方面的集大成成果。20世纪中叶以后,这类工作仍在持续。较大的两次文献发现,一为1964年在今天叙利亚西北部古城阿勒颇附近的埃博拉(Ebla)开始的考古,共发掘出楔形文字泥板约1750块,时间可上溯至公元前3千纪;另一次考古活动则是在上世纪70年代中叶叙利亚的艾马尔(Emar)地区,发掘出约800块泥板资料。可以预计,随着更多新文献的问世,与《希伯来圣经》相关的经外资料会更加丰富。

第二类则是对希伯来神话本身的研究,这方面亦可以看出两种不同的倾向和志趣。一种是在上述文献基础上进行的比较辨析式研究,英国著名神话学家胡克(S.H.Hooke)教授的《中东神话:从亚述人到希伯来人》堪称代表。这部富有洞见的著作不但对古代北非、两河流域多个民族如埃及、巴比伦、赫梯、亚述等的神话、传说予以考察,还专辟“希伯来神话”一节,对《希伯来圣经》文本中的有关故事予以分析,而且将希伯来神话的考察范围一直扩展到了对《列王记》中部分先知故事的论述中。同类研究还较多见诸对《希伯来圣经》各卷的通论性著作中,柯林斯(John J.Collins)的《〈希伯来圣经〉导论》就是一部很具代表性的成果。本书完全按照希伯来传统和希伯来圣经学界的研究范式,将这部经典按照“律法”“申命派历史”“先知预言”和“文集”(“圣录”)四个部分逐卷展开论述,在关于《创世记》一卷的讨论中,吸收、融合了学术界已有的成果,对1-11章中的神话故事予以分析。另一种相对而言则是对希伯来神话阐释性的研究。例如《神话与历史中的亚当》,将希伯来伊甸园神话中被神创造的始祖亚当作为“原人”的象征性原型,讨论其在古代以色列文化传统中诸方面的表现;《吗哪之秘:对希伯来神话、传说的荣格式探讨》一书则把荣格心理学和犹太拉比文献的阐释观点相结合,阐发希伯来神话和相关故事;《圣经故事与神话的再思考》,从历史学、哲学和社会学的视角对圣经故事和神话中的语言和思想予以审辩性的分析等,这一类富有个性的研究多与某种或多种现当代的理论思想和分析方法相结合,不乏具有启发性的观点。

二 关于希伯来神话研究的三点思考

对于上述研究成果,笔者首先不认同否认希伯来神话存在的观点。将神话叙述与多神信仰、诸神的谱系联系在一起尽管自有其逻辑,但笔者认为并不是判定神话叙述存在与否的绝对性标准,对希伯来神话来说,尤其如此。宗教信仰与神话创制之间的确关系密切,那么是否只有多神教的信仰者口耳相传、最后书写下来的诸神的故事和英雄的故事属于神话的范畴,而一神教的信仰者最终编辑、定型的神的故事或神与人共同活动的故事就不应该被视作神话?或者说,多神信仰时期的神话创制者们与天地万物的关系具有某种“和谐统一”的特征,神话故事是自然而然的表达,而一神信仰时期的以色列人因为所信仰的是一位道德化了的神,其关于神、人关系的叙述中就失去了内在的自然表达的能力?这样的结论恐怕并不能简单地给出。一方面,希伯来神话的产生经过了漫长的历史过程,其最终定型的文本尽管显示出鲜明的一神信仰特征,存在于其中的那位神也的确有着鲜明的道德化色彩,但是:第一,这些故事中仍然程度不同地保留着早期信仰的痕迹和证据,需要我们对其价值和意义予以关注。第二,神话之所以是神话的关键,在于其创制者既通过神话叙述来解释自己所存在的世界,又相信这种解释具有真实的功效,希伯来神话对于产生、流传直至定型时期的希伯来人、以色列人而言正是如此。

在今天的学术语境下,当我们谈论“神话”的时候,所面对的其实是一个内涵丰富的概念。对这一概念的认识,既涉及对“神话故事”本身的认识,又关系着我们对神话所具有的社会历史文化功能的评价,以及认识神话和评价其功能的路径和方法。因此,与神话有关的探讨起码应该涉及三个方面的思考,而在这三个方面中,又显然包含着多个层面的内容,需要我们在具体的研究过程中展开。

首先,从我们所能接触到的作为一个文类的“神话”本身来观察,“神话”通常被认为是在早期人类社会阶段初民们的一种“特殊的”精神创造的产物。这种特殊性首先在于尽管我们所能见到的神话故事或留存于后人书写的各类作品中,或是经后人发掘、整理乃至编辑修订而成的产物,但是这些或以诗体、或以散文体文本形式记载传世的故事,却具有其他文类不可替代的独立和重要的价值。“神话”既与人类社会发展的特殊历史阶段相联系,也与人类在特殊历史阶段中的思维方式相联系。事实上,“神话”包含着两个缺一不可、相互依存的层面:第一,顾名思义,“神话”是关乎神祇的叙事。神灵的行为、话语以及围绕着这些行为、话语所发生的“神迹”,是“神话”构成中的根本内容。即便神话叙事中出现了人(如希腊神话中那些与诸神有着“血缘关系”因而具有超凡能力的“英雄”,或希伯来神话中那些“最初的人类祖先”)的活动,但在人与神互动的神话舞台上,神依然是神与人关系中的主导者。第二,神话中所叙述的一切,被认为是“真实无伪”发生过的“事实”。换言之,就“神话”本初的意义上而言,神话叙事并非一个如后世书写中的修辞性术语,而是一种建立在叙事者对神和神力世界真实存在的信仰基础上的表达。正如在古代希腊世界,遍布在各地的神庙诉说着希腊人对诸神及其神力的肯定一样,在古代以色列地,从分布在各个支派中负责祭祀活动的利未人的存在,到矗立在耶路撒冷的“第一圣殿”“第二圣殿”,也在昭示着以色列人对耶和华及其“大能”的服膺。他们不但相信自己是耶和华的“选民”,更将自己所居住的古代迦南视为“圣地”。诚然,无论是古代希腊人还是古代以色列人,在其早期的神话思维逐渐演变为一种体制化的宗教信仰过程中,多神信仰与独一神信仰的不同造就了其各自流传下来的神话故事在形态和内容上的巨大差异性,但是,内在于神话—信仰逻辑上的延续性,或者说,存在于其中的“原始性”底蕴和对神力笼罩的世界的完整性的认同却是一致的。正如卡西尔在谈到人们认识“神话”这一概念时所言:“神话式概念并不是从现成的存在世界中采撷而来的,它们并不是从确定的、经验的、实际的存在中蒸发而来,像一片炫目的雾气那样漂浮在实际世界之上的幻想产品。对于原始意识来说,它们呈现着‘存在’的整体性。概念的神话形式不是某种叠加在经验存在的某些确定成分之上的东西;相反,原初的‘经验’本身即浸泡在神话的意象之中,并为神话氛围所笼罩。只有当人与这些形式生活在一起时,在这个意义上,才能说人是与其客体对象生活在一起的。”

其次,从神话之于后世文化的功能关系角度来看,神话作为最初的“创作”,是一个区域的族群或民族文化传统的奠基和源头,必然具有构造性的功能。这种构造性的功能既表现在其对后世各个领域有形可见的物质层面的影响上,也表现在对无形不可见的精神层面的影响上。从前者观之,后人在研究神话之于文化传统的影响时,可以通过对立体的雕像与平面的图像(包括“有意味的”图形)的考察,对考古发掘的实物的分析等而获得。尽管我们知道,就特定历史时空范围内的一种神话系统来说,由此获得的信息仅仅是片段性的和样本性的,但是,借助这些样本,我们却可以合乎逻辑地寻找到神话与文化传统之间关系的基础。从后者来看,也是更重要的,在于流传下来的神话文本所体现出的观念、所内蕴的话语方式,潜在地影响了民族意识及其文化传统的书写。就希伯来神话系统而言,与之相联系的有形可见的直接物质遗存的确是极为罕见的。既无人能说清楚“伊甸园”到底具体位于何处,也找不到与“巴别塔”所象征的意义相同或哪怕相近的建筑遗迹。尤其令人无可奈何却符合逻辑的是,考古发掘在从古代两河流域、古代迦南直到古代埃及广大区域内发现了如此之多雕刻的神像,但在独一神信仰要求禁绝偶像崇拜的背景下,以色列人却肯定不会留下耶和华的任何立体的或平面的形象供后人想象。希伯来历史经卷中的确记载了他们曾经敬拜“别神”,为这些“别神”建造偶像和丘坛,但这是被谴责的行为,代表了以色列历史上曾长期存在的信仰混杂的状况。至于那位与其“立约”的耶和华神,则只在他们书写下来的文本中处处临在。耶和华作为一个希伯来文化中理解的灵体存在,既不能想象其样貌,更不可被以物质媒介表现出来。然而,从希伯来神话所具有的观念来说,其对后世以色列民族文化传统的深刻影响却是不言而喻的。这些观念在相当程度上奠定了这个民族从历史书写到先知预言的基本立场和评判是非的标准,也规制了以色列人情感、心理的皈依指向。

第三,从方法论角度来看,自启蒙时代学者们开始有意识地将神话作为一个独立而重要的研究领域以来,直到21世纪的今天,对神话的考察视野就一直具有跨学科的特征。特别是20世纪以来,随着人文、社会科学领域从研究理论到研究方法的突破和新进展,各种神话研究学派兴起,它们各自从不同的角度,刷新了对神话的认识和理解。在回溯这一学术史进程时我们会发现,涉足神话研究领域的那些最著名的学者中既有人类学家、文化学家、历史学家、社会学家,也有语言学家、心理学家、哲学家、文学批评家等,这一多学科或跨学科研究的特征是由神话这一研究对象所具有的丰富内涵本身所决定的。当然,如果将神话研究视为一个独立的领域,我们可以将上述这些具有不同学术背景的学者们统称为“神话学家”,将这一领域的研究统称为“神话学”。不过,也正是因为神话学家们的专业角度不同,其考察与认识神话的视角和方法也就必然有所差异,由此也就必然形成了神话研究中某些重要的理论学说,例如历史神话学、仪式神话学、暴力神话学、心理分析神话学、语言学神话学、结构主义神话学、符号学神话学、功能主义神话学、比较神话学、女性主义神话学等等。因此,以怎样的方法论思想切入我们研究的具体对象才符合实际,是一个十分重要的问题。从希伯来神话的实际情形来看,每一个神话故事单独来看,均具有特殊的意义;而各神话故事整体上作为一个体系而言,又体现了最后编定者的意图。因此,根据具体情况,以跨学科的理论视野,合理吸收各种神话研究的理论资源,才是我们理解和研究希伯来神话的正确途径。

三 希伯来神话文本的叙事要素与所提出的问题

神话产生的时代在遥远的氏族部落制时期,经过了一代代人漫长的口耳相传,其后才被用文字记录下来。以色列人的祖先希伯来人属于古代近东闪米特族群西北支系的一部分,分享着闪族文化的各个方面。比较研究表明,《希伯来圣经》中的各种文类,几乎都与两河流域其他闪族背景的民族的创作有着千丝万缕的联系。根据以色列民族史的年代学框架,希伯来—以色列人的氏族部落制时代,从约公元前18世纪传说中的第一代族长亚伯拉罕开始,直至约公元前11世纪末以色列人在迦南地建立最初的民族国家为止。在这一历史阶段上,他们属于已经有着悠久历史的古代西亚闪米特族群中的成员。族长时期的所谓“希伯来人”,并不是一个可以被独立认定的民族共同体,只是代表了越过幼发拉底河进入古代迦南地区的闪族人口的一个称谓而已。“而即使我们认同希伯来自身的文化传统,将其民族形成的时间确定为出埃及后的旷野时期,其一神信仰也不过处于萌发的早期阶段上。”因此,我们有理由认为,这一时期他们口耳相传的神话故事即使不能简单地判定为与他们在“新月地带”上的“闪族亲属”的神话就完全是一回事的话,起码可以肯定的是,因人口迁徙所带来的文化地方化特征,尚并不足以引发神话故事从叙事结构形态到基本观念的本质化变异。因此,在相当的意义上,那些在“新月地带”产生、传播,其后被以楔形文字记录下来的神话故事,有一些就是后来的希伯来神话故事不同程度上的“祖本”。至于在古代以色列民族形成之后,神话故事何时以古希伯来语开始记录,我们并不得而知。可以肯定的只是,希伯来神话文本的最后编定,是伴随着“摩西五经”的正典化完成,发生在公元前5世纪末、4世纪初。但是,“摩西五经”正典化完成之日,也即古代以色列宗教转型成为传统犹太教之时。因此,我们看到的希伯来神话的文本,经历了从早期的神话时代直到晚期的犹太教确立时期,遵循了神话—宗教的内在同构发展逻辑。这个过程,恰恰是希伯来神话从形态到观念超越古代近东地区其他民族神话,确立本民族神话特质的过程。那么,被独一神信仰洗礼后的希伯来神话故事,是否还具有神话作为“最初的故事”的特征?

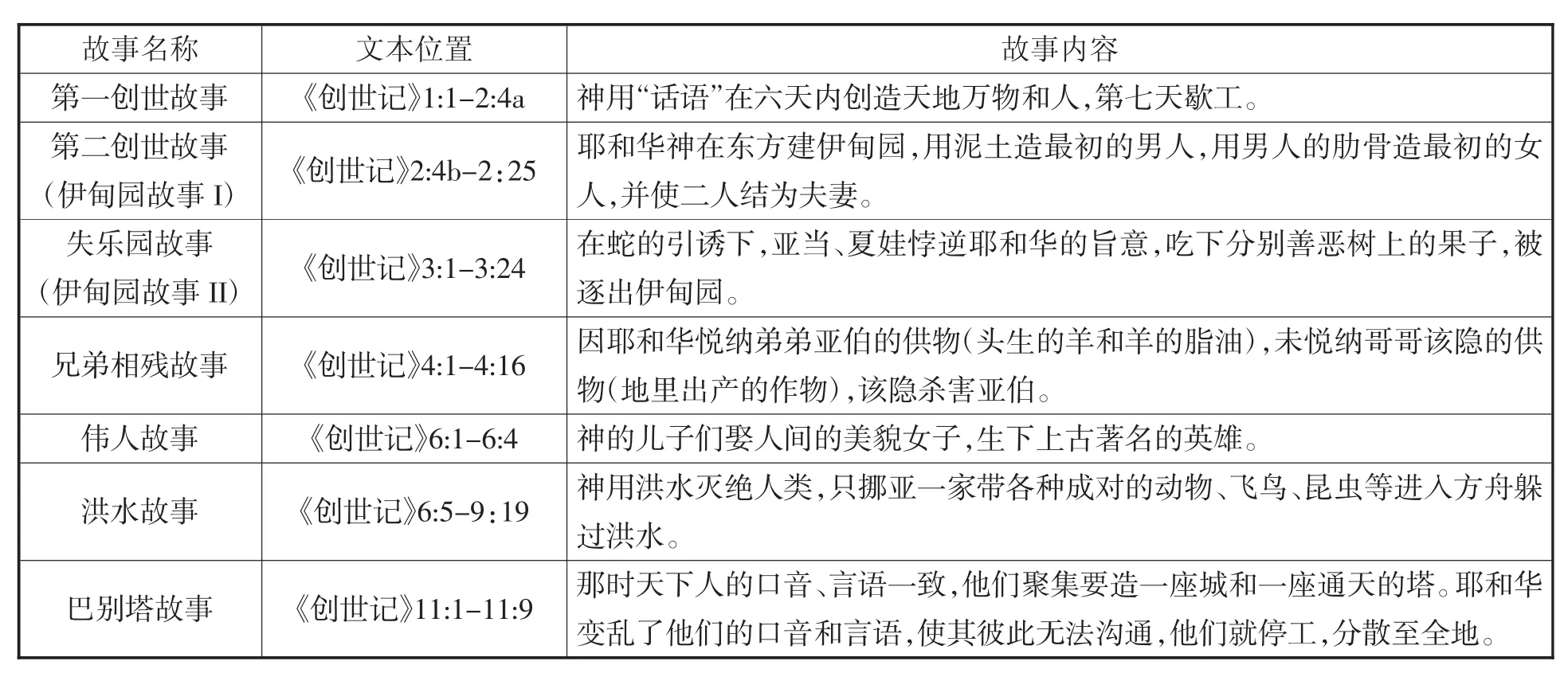

希伯来神话故事为人们所熟知,这些故事的名称及其在《希伯来圣经》中的位置,我们列表如下:

(伊甸园故事I) 《创世记》2:4b-2:25 耶和华神在东方建伊甸园,用泥土造最初的男人,用男人的肋骨造最初的女人,并使二人结为夫妻。故事名称 文本位置 故事内容第一创世故事 《创世记》1:1-2:4a 神用“话语”在六天内创造天地万物和人,第七天歇工。第二创世故事(伊甸园故事II) 《创世记》3:1-3:24 在蛇的引诱下,亚当、夏娃悖逆耶和华的旨意,吃下分别善恶树上的果子,被逐出伊甸园。兄弟相残故事 《创世记》4:1-4:16 因耶和华悦纳弟弟亚伯的供物(头生的羊和羊的脂油),未悦纳哥哥该隐的供物(地里出产的作物),该隐杀害亚伯。失乐园故事伟人故事 《创世记》6:1-6:4 神的儿子们娶人间的美貌女子,生下上古著名的英雄。洪水故事 《创世记》6:5-9:19 神用洪水灭绝人类,只挪亚一家带各种成对的动物、飞鸟、昆虫等进入方舟躲过洪水。巴别塔故事 《创世记》11:1-11:9 那时天下人的口音、言语一致,他们聚集要造一座城和一座通天的塔。耶和华变乱了他们的口音和言语,使其彼此无法沟通,他们就停工,分散至全地。

可以看到,希伯来神话所留下的故事虽然并不丰富、繁杂,但却自成体系,而且没有因为其经过了一神信仰的洗礼而失去了神话所应该具有的基本要素。希伯来神话叙事的总体氛围表现出一幅鸿蒙初开的情景,如果我们从纯粹的故事题材、时空特征、人物身份和故事处理的人类经验的范围角度来看,这组神话具有典型的“原初故事”(original stories)的特征。

第一,从叙事题材要素来看,包括了“混沌”“天地”“日月星辰”“陆地的动植物和水中的生物”“按照神的形象被造的人”;“抟土造人”“人类的始祖”“人为万物命名”;“生命树与智慧树”“蛇”;“地里所产和头生的羊与脂油作为供物”“神的记号”;“神的儿子们与人类女儿通婚”“半神半人血统的英雄”;“洪水”“方舟”“乌鸦与鸽子”“彩虹立约”;“通天塔”“变乱语言”“分散的人类”。存在于这些故事中的所有关键性题材要素,均具有一种原初叙事的一般具体性。

第二,从神话中的时空特征来看,“第一创世神话”中的时间标记有两个——“起初”和“6+1日”(作为神创世过程的6日和歇息的第7日)。空间标记是“天和地”。“第二创世故事”(伊甸园故事I)的时间标记是“在耶和华神造天地的日子”,空间标记是“东方的伊甸”,并指明伊甸有四条河——比逊(环绕哈腓拉全地)、基训(环绕古实全地)、希底结(流在亚述的东边)和伯拉河。“失乐园故事”(伊甸园故事II)中没有时间标记,空间因素延续上一故事。“兄弟相残”故事中没有时间标记,空间因素是“田间”。“伟人故事”的时间标记是“当人在世上多起来,又生女儿的时候”,空间标记是“地上”。“洪水故事”中洪水来袭的时间标记是“这世代”和当“挪亚整六百岁”时。在这样一个不明确的时间起点上,本故事关于洪水爆发的过程给出了几个具体时间——“再过七天”“二月十七日那一天”“四十昼夜”“七月十七日”“一百五十天”“十月初一日”。空间标记是“地上”。“巴别塔故事”的时间标记是“那时”“往东边迁移的时候”,空间标记是“士拿”“全地”。这表明,其根本的时空结构是由晦暗不明的时间概念和基本上无明确所指的空间要素结合而成。例外的是“第二创世故事”和“巴别塔故事”,其中相对具体的地名指向了古代美索不达米亚地区。这一特征亦符合神话叙事的特征——时间因素的不确定是决定性的,而空间因素则因神话创制者所生存的具体地域,可以留下痕迹。

第四,从各个故事所显明的主旨来看,其所提出的亦是人类所关心的根本问题。

“第一创世故事”关于天地和人的来历的叙述,涉及宇宙论和人的起源。

“第二创世故事”与“失乐园”故事是一个连续的整体。前一个故事意义的重点有三个——一是最初的人怎么来的,肉身是什么材质?二是人的“灵魂”由何而来?三是人与被造的世界万物的意义关系是如何建立的?后一个故事其实借由人被逐出伊甸园的叙事,提出了人的自我意识觉醒,从蒙昧时代走向文明时代的问题。

在“兄弟相残”故事中,本为兄弟的该隐和亚伯分别以个人而非家族的名义献祭;该隐为农人,亚伯是牧者;耶和华悦纳的供物不是“地里的出产”而是“羊群中头生的和羊的脂油”。这表明兄弟二人在此其实分别具有集体性的人格,乃是农耕与游牧两种不同生产和生活方式的代表。这个故事的重心不在褒贬两种生产和生活方式的优劣,而在提出早期人类社会化分工之际所引发的问题。

“伟人故事”属于“英雄”母题叙事。如果置于古代地中海文化圈内的神话叙事中观察,体现了与其他民族神话中同样的“英雄”观念,即那些“上古英武有名的人”是神与人交合所生、具有半神半人血统的大能之人。但是,其提出的问题及其意义完全是“希伯来化”的,我们将随后予以回答。

众所周知,“洪水故事”是一种世界性的神话叙事。关于大洪水毁灭人类,后世人是从有着血缘关系的某一家族内部成员繁衍而来的神话,存在于世界上多个地区和多个民族中。希伯来洪水神话除了强调挪亚一家带着成对的活物进入方舟,为洪水时代过后的人类和生物繁衍留下“种子”外,还通过其“分散在全地”的挪亚三个儿子闪、含和雅弗的后裔,触及了民族志或人种谱系学的问题。

在“巴别塔故事”中,关于人类言语、口音(语言)多样性的问题是叙事层面的核心。与其他民族语言类主题神话涉及语言问题时关心的重点是言语(语言)的咒语式的“神力”不同,这一神话通过想象一种原初语言如何分裂为多种不同语言的方式,开启了文化多样性的门户。

从以上四个方面观察,在希伯来神话的各个故事中,其基本的构成要素和提出的根本问题,均是符合神话文本的基本特征的。

四 独一神信仰赋予希伯来神话的基本观念——以苏美尔、古巴比伦和希伯来洪水神话为中心的考察

随着从古代以色列宗教向传统犹太教的转型,一神教的独一神信仰给希伯来神话叙事留下了深刻的烙印,换言之,正典化时期的以色列民族的子孙们用已然成熟的宗教信仰改造了与闪族文化传统密切相关的神话故事。这种改造源于他们对所信奉的耶和华神的神学思考,随后又将其神学认识纳入到了对每一个神话故事的解释之中,给予这些故事以明确的道德化叙事动力。我们以“洪水故事”为例来阐明这个问题。

希伯来“洪水神话”源于同为闪米特族系的古巴比伦人的洪水故事,而古巴比伦人的洪水故事又承袭自非闪族族源的苏美尔人的洪水故事。我们先对三种神话的具体内容作一个了解:

苏美尔人的洪水神话是这样讲述的:人类和动植物是由众神之主安努(Anu),风神、大气之神恩利尔(Enlil),水神和智慧之神恩基(Enki)以及大地母神宁胡尔萨格(Ninhursag)共同创造的。安努和恩利尔召开众神会议,决定用洪水毁灭人类,其他一些神祇如宁图、伊南娜和恩基则对这一残酷行为持保留态度。于是,恩基神以梦向虔敬的王、祭司吉乌苏德拉(Ziusudra)示警,后者建造一艘巨船,藏身其中以躲避遍地的洪水。暴风雨和洪水持续了七天七夜,随后太阳神乌图(Utu)现身,将光芒照射于天地。吉乌苏德拉打开巨船的一扇窗户,乌图神让光线进入船中。吉乌苏德拉拜伏于乌图面前,宰杀了一头公牛和一只羊(献祭)。安努和恩利尔让天地(重新)有了生机,天地显现,植物从大地上生长而出。吉乌苏德拉拜伏在安努和恩利尔前,安努和恩利尔赐给他如神一样的永生。那时,吉乌苏德拉王,保存了各类植物和人类的种子不被毁灭,居住在德尔蒙,那太阳升起的地方。

古巴比伦人的“洪水故事”是其史诗《吉尔伽美什》中的一部分,在泥板文献中保留了更丰富的细节。诸神开会决定泛起洪水,水神和智慧之神埃阿(Ea)向在苇屋中的乌特纳皮施蒂姆(Utnapishtim)示警,要他立刻建造大船逃生。乌特纳皮施蒂姆用七天时间迅速造好了一条大船,将金银和各种活物装船,让家人和亲属并所有工匠登船,赶在太阳神沙玛什(Shamash)规定的时间前完成了一切。滔天的洪水和着暴雨来临,连诸神都惊恐万状,畏缩成一团。司职繁育的伊什塔尔(Ishtar)女神像个分娩阵痛中的妇人一样哭喊,懊悔在众神大会上发出邪恶的话语,要毁灭地上的人们。众神和她一起,谦卑地坐着,哭泣叹息,紧闭着嘴一言不发。洪水和风暴持续了六天六夜,第七天止息。大船停在尼斯尔山上(Mt.Nisir),又过了六天。第七天乌特纳皮施蒂姆先后放出鸽子、燕子和乌鸦试探水情,只有乌鸦没有回来,表明地上的洪水已退。乌特纳皮施蒂姆放出船上所有活物,在山上献上祭品。诸神闻到香甜的味道,像飞虫一样蜂拥在祭物的上空。伊什塔尔女神举起由安努神为她打造的宝玉,发誓说,就像不会忘记自己一直戴在脖颈上的青金宝石一样,她将永不忘记洪水泛滥的这些日子。恩利尔赶来,向诸神发怒,说不应该有人存活。埃阿开口,指出对犯罪之人可以定其罪,但要仁慈、宽厚,不该不讲道理地用洪水将其剪除,可以用让狮子、狼、饥荒、疫病攻击人类的方式去代替洪水。恩利尔登船,赐给乌特纳皮施蒂姆及其妻以永生。

《希伯来圣经》中所记载的“洪水故事”,其实包含了两个不同资料来源的版本,两种叙述被整合到了一起,但留下了清晰的痕迹,可以被辨识出来。在J底本资料的叙事中,首先说明了耶和华因人的罪恶决定发洪水灭绝人类,但唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩,于是耶和华命令挪亚和全家人进入方舟,而且,吩咐挪亚,凡洁净的畜类带入七公七母,不洁净的畜类带入一公一母,飞鸟带入七公七母。洪水来临之际,耶和华将挪亚关入方舟。洪水由降雨引发,共持续四十天,止息后经过十四天消退。挪亚先放出乌鸦,随后两次放出鸽子试探水情。挪亚为耶和华筑坛,用各类洁净的牲畜、飞鸟献上燔祭。耶和华闻到馨香之气,决定不再因人的缘故咒诅全地并灭绝各种活物。在P底本资料的叙事中,神因人的败坏决定发洪水,但挪亚是个义人。于是神直接向挪亚示警,命令他用歌斐木建造一只方舟,同时告知其方舟的样式和造法。神吩咐挪亚及其家人上船,同时凡有血气的活物,每样两对带入方舟。洪水来自深渊喷发、天窗敞开(暴雨),持续共一百五十天。一百五十天后水势渐消,方舟停在亚拉蜡山上(Mt.Ararat)。神与挪亚及其儿子、后裔和一切活物立约不再用洪水灭绝他们,毁坏全地,并用云中的彩虹作为立约的记号。

比较分析以上三则神话故事,我们可以看出,希伯来洪水神话的确从属于两河流域古老的“洪水故事”传统。尽管三个故事有诸多细节上的差异,但题材、母题、神与人互动的方式、故事主人公作为人类第二始祖的地位、特别是故事发展的线索和叙事的模式却是一致的。这在相当程度上,证明了希伯来神话曾分享闪族神话传统的基本事实。然而,从神话与宗教的关系来看,苏美尔人和古巴比伦人的神话基础是主神与诸神并存的多神信仰,希伯来神话的基础则是一神教的独一神信仰。更重要的是,神话文本所显现的古代以色列民族对其信仰对象的属性的认识,与苏美尔人和古巴比伦人是不一样的。正是这一根本的差别,带来了希伯来洪水神话与其关联的神话传统的本质不同。

神的属性,即人所认识和理解的神所具有的本体性。在希伯来宗教文化的传统中,神的属性既包括其自然属性的一面,也包括其道德属性的一面。例如,在《希伯来圣经》的叙述话语中,当说到“自有永有的”神、全知全能的神、独一而“忌邪”的神时,这涉及了古代以色列民族对其信奉的神的自然属性的认识;而当说到“耶和华是公义的”“耶和华本为善”“耶和华你们的神是圣洁的”“耶和华是信实的”时,则涉及对其信奉的神的道德属性的认识。但是,我们从苏美尔和古巴比伦人的相关资料文献中看到的,更多是他们对诸神自然属性的认识,而基本上见不到诸神具有道德属性的明确表达。而且,即便谈到对神或诸神自然属性的理解,独一神信仰的希伯来文化与多神信仰的两河流域文化也有着本质性的不同。在多神信仰中,诸神的原初身份多为司职一个方面的神祇,且诸神之间具有血缘关系。因此,我们在多神信仰的神话中不但可以发现神谱的存在,而且还能看到自然力崇拜和生殖崇拜的明显痕迹。希伯来独一神信仰不但将其信奉的神视为创造天地万物而不受任何先在和外在事物决定的“自在”“永在”者,而且其超越具体的时空,无所不在又“统管万有”。天地运行的自然规律与人类社会的伦理秩序均由其所掌控,其没有神族又必然具有道德意志。因此,神的自然属性与道德属性在希伯来文化中是统一的整体。

无论苏美尔人还是古巴比伦人的这一故事,都没有提到众神会议决定以洪水灭绝人类的原因,但是,希伯来洪水神话却明确说明了原因是什么。无论是J底本叙事所说的是因为人普遍的“罪恶”,还是P底本叙事所说的是因为人普遍的“败坏”,都是在突出全地“满了罪恶”,因而应被灭绝这一道德训诫主题。三个神话中,洪水故事的主人公都按照神的指示建造大船免于被吞没,都实现了为人类和地上其他活物的繁衍留存“种子”的使命,但也只有希伯来神话文本中,明确说明挪亚一家能够存活的原因,在于只有挪亚是那世代的“义人”。苏美尔、巴比伦和希伯来洪水神话中的三位主人公吉乌苏德拉、乌特纳皮施蒂姆和挪亚在洪水过后都为神献上了祭物,这说明他们都是“虔敬的”,但挪亚作为“义人”的品格却是其独有,也是被希伯来神话所特意强调的。“义”即是公义,与不公义的“罪恶”相对。那么为什么希伯来洪水神话特意凸显是否“公义”的问题?因为“公义”在希伯来文化的话语中,正是耶和华的根本属性。耶和华本为善,是“公义”价值的源头,必然以人的行为的善恶性质来判定其是否公义,来决定是否施以惩罚。事实上,在整个希伯来神话体系中,“伟人故事”在逻辑上可以被视为“洪水故事”的前提或“序幕”。这个“插入式”的故事的重心在于说明为什么“世界在神面前败坏,地上满了强暴”。所谓“神的儿子们看见人的女子美貌,就随意挑选,娶来为妻”,是放荡和两性关系堕落之意的表达。因而,因人类的败坏和罪恶惩罚人,因挪亚的公义而拯救其一家,这是希伯来洪水神话所要真正传达的信息。正如在“兄弟相残”故事里,耶和华不接受该隐的供物,不是出于对供物本身的好恶,而是因为该隐的行为“不好”而不蒙悦纳一样,其主旨均在体现古代以色列民族所理解的神的道德意志。

从功能主义神话学的角度看,“神话是具有某种特质的古传故事,其特质就是其社会性。神话总是和某个特定的社会群体相关联,并对该群体意义重大”。对于后世的读者来说,无论是两河流域各个民族的神话,古代希腊神话,还是希伯来神话,其所真正产生的时代早已湮没在历史的深处,但是在当时,它们对各自社会群体的影响无疑是深刻的。正像苏美尔人和古巴比伦人体现多神信仰基础上主神崇拜的神话,折射了那一地区由早期的城邦制国家逐渐走向王国和帝国的现实一样,独一神信仰的希伯来神话从悠久的神话史诗传统中破土而出,也呼应着古代以色列人由祖先时期到民族形成,再到民族国家的建立、覆亡和第二圣殿初期回归民族共同体的发展轨迹。在他们对古代近东地区神话与史诗资源的继承、利用、改写、发展的过程中,体现了对其基于彰显“选民”民族身份特征的社会秩序合理性确认这一深层逻辑。英国人类学家马林诺夫斯基认为,“高等文明的神话”研究应该借助对原始神话的研究才能得以理解和解释,因为“一些高等文明的神话材料传到我们手里已是孤立的文学记载,没有实际生活的背景,没有社会的上下文。这就是古典神话和东方已逝文明的神话”。这里所说的“东方已逝文明的神话”,显然应该包括东地中海文化圈内的神话。而在谈到他所研究的西太平洋特罗伯里安群岛土著居民的神话与社会生活方式的关系时,马林诺夫斯基指出:“神话不是象征,而是对主题的直接陈述;不是满足科学兴趣的解释,而是以叙述的形式再现原始社会的现实,满足深切的宗教需求、道德渴望、社会的诉求和主张,乃至很实际的要求。”其实,“高等文明神话”与土著民的神话,在反映其所产生的社会群体的观念意识、服务于社会秩序合理性的建构、伸张其道德伦理诉求等功能上,并没有根本的差别。如果说,直至公元前5世纪末期才最后定型的希伯来神话,因其源自而又超越了古代近东地区源远流长的神话传统,显示为神话叙事与一神信仰同构的文本,这恰恰表明了希伯来神话在世界神话谱系中的民族特质和独特魅力。

- 文学与文化的其它文章

- 《古镜记》作者新说

- 读闺秀百家词选札记*