网络抗争研究的全球图景:结构、热点与知识基础

——基于WoS三大引文索引的知识图谱及文献计量分析

王凤仙 徐仕炜

中国的社会转型适逢新媒体革命,新旧利益主体的多元话语表达、竞争、对抗,在互联网环境下被放大和增强。这不仅关乎抗争政治,也涉及日常的文化抵抗,成为横跨人文社科众多学科领域的热点议题。在世界范围内,由在线的政治参与、抗争性的集体行动所引发的阿拉伯之春、Twitter革命、Facebook革命等一系列社会运动或革命性事件此起彼伏,重新定义了民主及其实现方式,也引发了广泛的学术讨论。国内的相关研究多吸纳西方理论资源,并受其深远影响。本研究运用文献计量和知识图谱的分析方法,全面扫描和深刻描画全球范围内的网络抗争研究,以期为理解网络抗争提供更为丰富的资料。

一、研究方法及数据来源

(一)研究方法

文献计量法(Biblio metrics)是用于描述、分析某一学科或研究领域的动态与进展的计量方法[1]。知识图谱(Mapping know ledge domains)则是在计量数据的基础上,对学科知识的结构与进程进行可视化的图形展示[2]。运用这两种方法,可以挖掘、分析、建构和展示知识及其相互之前的联系,全面刻画研究领域,发现不足、空白点和增长点,为后来的研究指明方向。它们克服了传统文献综述法的两大局限:一是见木不见林,文献范围有限;二是质量取决于作者的文献品鉴能力、思辨能力,结论受制于作者的研究取向。近年来,它们逐渐被应用于人文社科领域,进行知识扫描和文献爬梳。然而,这两种方法也因其缺陷而受到诟病,它们多关注文本的题名、著者、参考文献等外部特征,忽视文本内部特征,导致文献分析的深度不够,难以展现文献之间有价值的内容推进和观点碰撞。因此,本研究将其与传统的综述方法结合起来,先对网络抗争研究文献进行计量分析,借助可视化分析工具Citespace,呈现这一领域的合作网络、研究热点与前沿、知识基础等,再就知识基础分析所甄别出的重要文献进行综述。

(二)数据来源

为保证数据库的涵盖性,本研究选取国际权威且数据结构最为完整的WoS(Webof Science)数据库中的人文社会科学三大引文索引,即SSCI(社会科学引文索引)、A&HCI(艺术与人文引文索引)和CPCI-SSH(社会科学与人文艺术学科会议引文索引),作为数据来源。为保证查全率(recall)与查准率(precision),考虑到“网络抗争”一词可对应多种英文表达,本研究使用“网络”“抗争”所对应的英文词汇共同作为检索词,并以“逻辑与(AND)”联结;选择主题(Topic)作为检索项,可检索出篇名、关键词、摘要任一项或多项满足指定检索条件的文献。设定检索式为:主题=(“online”or“new media”or“internet”);AND 主题 =(“protest”or“struggle”or“opposition”or“contention”or“contentious”);时间跨度=所有年份;文献类型=(Article);语种=(English)。检索结果去重后,共得到文献1343篇①。

二、研究发现

(一)文献增长

科学文献的增长规律反映出科学知识的继承性和积累性。根据美国科学史学家普赖斯(D.Price)提出的指数增长规律,当科学的发展表现为知识量的积累时,文献数量就形成指数发展规律②;而表现为质变飞跃时,就形成所谓科学革命。具体又可以分为四个阶段:学科诞生时期,文献数量不稳定增长,很难通过统计方法求出相应的数学表达式;学科发展时期,学科文献数量“爆炸”,呈相对稳定的指数型增长;学科成熟时期,论文数量的增长减缓,演化为线性增长;学科饱和时期,文献日趋减少,曲线逐渐平行于横坐标,孕育新学科的出现和发展。[3]据此,本研究将网络抗争研究的文献年度分布和累积状况绘制折线图。其中的文献累积量曲线,呈现为一条平滑的上扬曲线,表明文献数量呈指数增长,符合指数增长规律。可见,这一研究领域还处于知识积累阶段,属于“发展时期”,尚未进入“成熟”阶段,未来文献数量还将保持加速增长。

由于文献的年度产出量远低于累积量,文献年度分布曲线在纵坐标的巨大刻度下未体现出明显的变化。但进一步考察其数据后发现,全球网络抗争研究领域的文献产出,在2008年出现明显的拐点。这一领域的研究起始于2001年,直至2007年,文献产出量十分平稳,年均约18篇;自2008年起,年度文献数量开始呈线性增长,2017年达到顶峰,刊出文献数量191篇;2018年,截至9月13日已检出论文116篇,预计刊出文献数量将不低于前一年水平。值得注意的是,这一状况与国内网络抗争研究的文献增长状况几乎完全一致③,均在2008年出现拐点。同时,国内外知识增长状况也与新媒体的发展进程高度吻合。2008年前后,新兴的社交媒体爆发式增长,随后全面、深度地卷入社会生活,网络抗争研究文献也开始持续加速增长。可以预见,随着互联网的社会化发展,网络抗争研究的加速增长趋势还将延续。

(二)学科领域

利用WoS数据库标示的学科领域(category)字段,统计分析网络抗争研究领域的学科构成,结果显示,这一主题的研究广泛分布于人文社会科学各个领域。其中,前十的学科,共占比82.58%,集中度比较高。排名前三的传播学(26.14%)、社会学(14.00%)、政治科学(10.50%),共占比50.63%,

①检索时间为2018年9月13日。

②即以科学文献累积量为纵轴、以年代为横轴时,各年代的科学文献累积量呈现为一根上扬的光滑曲线。

③在中国知网中检索网络抗争相关研究并绘制折线图后,呈现出与前述曲线几乎一致的结果。具体参数为:以“网络”和“抗争”作为检索词,“主题”作为检索项,以逻辑“与”连接,其他条件不限,检索时间为2018年9月13日。是网络抗争研究的核心领域。此外,信息科学图书馆学(6.55%)、社会科学跨学科(5.14%)、教育研究(4.69%)、心理学多学科(4.24%)、公共环境职业健康(4.02%)等,也是网络抗争研究的重要领域。考虑到网络抗争研究的文献增长拐点,将2008年前后的学科领域构成进行比较后,发现有显著的变化。2008年以前,文献数量排名前三的学科为传播(18.55%)、信息科学图书馆学(14.52%)、社会学(9.68%),共占百分比42.74%,政治学科仅占比4.84%,透露着“经验-功能”“技术控制论”的研究取向;自2008年至今,文献数量排名前三的学科为传播(26.81%)、社会学(14.47%)、政治科学(11.10%),共占百分比52.38%,显示了“结构主义符号-权力”的研究取向。可见,社交媒体诞生前后,网络抗争研究不仅出现了文献数量增长的拐点,还在研究视角和研究取向上发生了转型。

学科领域共现(Co-category),是通过构建学科关联网络,揭示特定研究主题的各个学科领域之间的交叉联系。将网络抗争研究的学科领域共现分析结果可视化为图1。每一节点代表一个学科领域,节点的大小与该学科领域的文献数量成正比;节点年环的颜色代表相应的文献发表时间,年轮厚度与相应时间分区内文献数量成正比;连线的颜色,代表学科领域首次共现的时间;年环、连线的颜色,由深到浅,分别对应着时间的由远及近。图中呈现出三个明显的自然聚类:①“传播学”“社会学”和“社会科学-其他主题”连接成规模最大的聚类,其文献数量和学科领域共现次数均为最大;②“心理学”和“公众、环境和职业健康”形成的聚类次之,经“社会科学跨学科”与前一聚类产生关联;③“政府和法律”和“政治科学”在外围形成一个孤立的聚类。从节点年环的颜色来看,网络抗争问题最早受到“传播学”“政府和法律”的关注,心理学较晚才关注这一议题。从连线的颜色来看,“传播学”与“社会科学”之间的交叉联系最为久远,在它们组成的聚类周围,产生了不少新的跨学科尝试与拓展。

图1 网络抗争文献的学科领域共现网络

中介中心性(Betweenness centrality)是测度一个节点在网络中作为其他节点的“中介”和“沟通桥梁”的指标。Citespace将中介中心性≥0.1的节点标记出来,它们往往是不同聚类路径之间的“转折点”。值得注意的是,在图1中,“传播学”虽然是众多的学科领域中最大的节点,文献数量最多,却不是与其他学科领域关联最广泛的节点。中介中心性最高的三个节点,分别是“心理学”(0.58)、“社会科学-其他主题”(0.56)和“社会科学跨学科”(0.55),均处在“传播学”连接其他聚类路径的关键位置。可见,网络抗争议题在传播学领域受到的关注最多,但它并非被看作纯粹的传播议题,更多是作为一个社会问题、心理问题,广泛地与社会科学的各个领域产生关联。

(三)合作网络

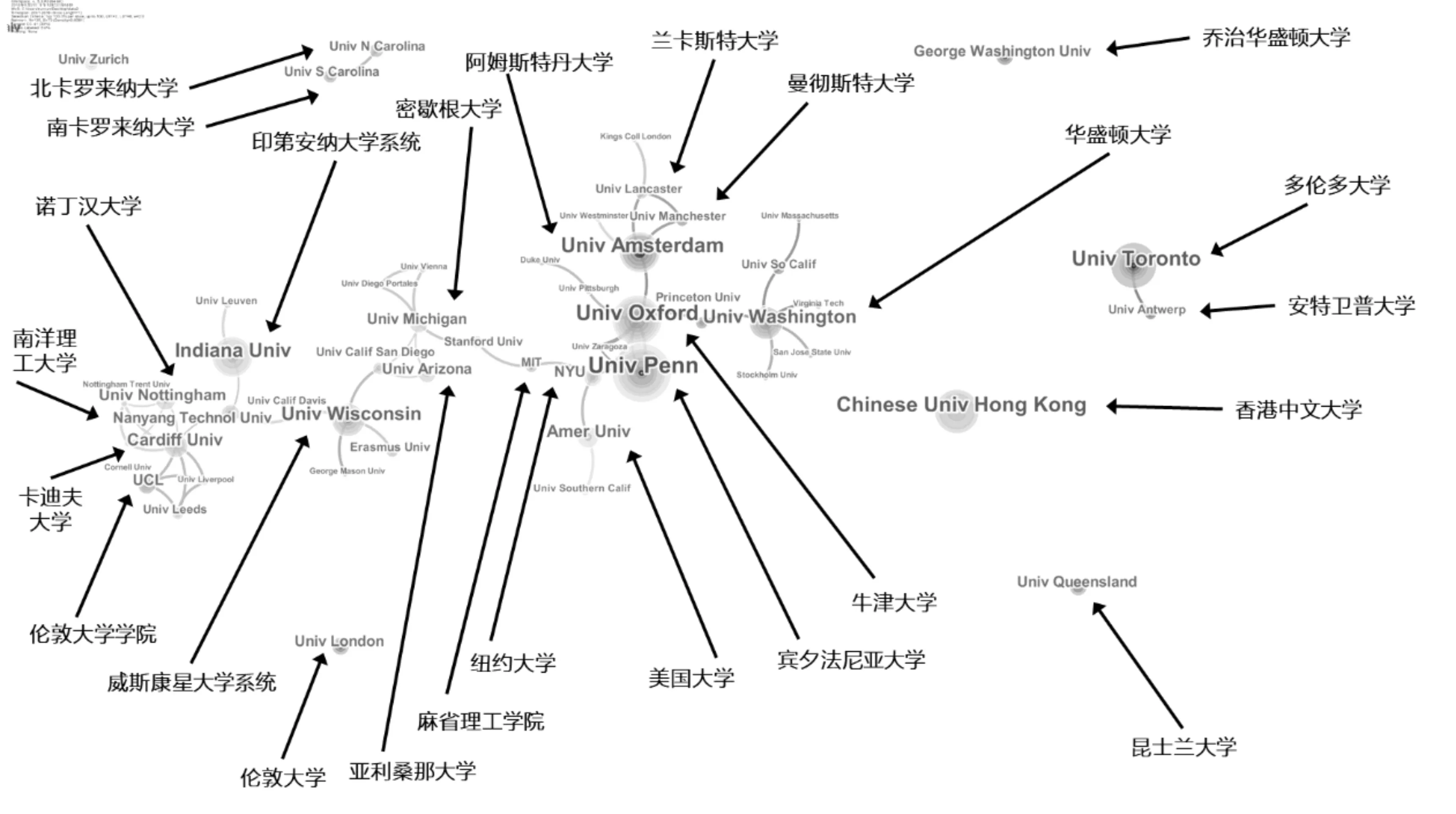

科研合作之结构的整体化和社会化程度,标志着特定科学领域研究能力的发展[3]。科研合作表现为多种形式,即在一篇论文中出现不同的作者、机构或者国家/地区,则他们之间存在合作关系。本研究主要着眼于比较微观的机构合作和作者合作。图2是网络抗争研究的机构合作网络(Co-Institution Network),即对文献产出机构的合著关系的社会网络呈现。如图所示,科研劳动协作主要体现在英美研究机构之间。网络中央清晰地呈现出3个合作团体:①以英国的牛津大学、美国的宾夕法尼亚大学、荷兰的阿姆斯特丹大学为中心,形成了最大的、也是跨国的合作团体,它既与英国的曼彻斯特大学、兰卡斯特大学形成稳定的合作关系,又向美国延伸,与华盛顿大学、美国大学、纽约大学、麻省理工学院建立协作关系;②以威斯康星大学系统、密歇根大学、亚利桑那大学为中心,形成了一个美国内部的高校合作团体;③以英国的卡迪夫大学、诺丁汉大学、伦敦大学学院以及新加坡的南洋理工大学为中心,形成比较密集的科研合作网络,也与美国的印第安纳大学系统、威斯康星大学系统进行合作。后两个协作体系,较之最大的合作团体,研究产出较低,但合作关系更为密切。在网络的外围,还有少数机构之间存在合作关系以及一些独立的研究机构。其中,以加拿大的多伦多大学和中国的香港中文大学,产出的文献数量最多。整体上,欧美研究机构之间建立了较为广泛的合作关系,但与中国的研究机构完全断裂。这可能源于跨文化科研合作的障碍,或与不同学术传统下的研究旨趣和研究范式有关。

图2 网络抗争研究的机构合作网络

图3则是网络抗争研究的作者合作网络(Co-Author Network),即对文献作者共现的社会网络呈现,它能够反映作者之间的合作关系和科学共同体的形成情况。图中,比较稳定的作者合作团体有8个,其余作者零星地分布其中。参照作者总人数来看,网络抗争研究领域目前的科研合作范围很小,远未形成整体化的合作网络。并且,为数不多的作者团体,一般只合著了2—3篇论文,所著论文的被引频次不高,影响力十分有限。相反地,几位独立作者文献产出量大、总被引频次高,是网络抗争研究领域的高活跃度的作者。图中显示的活跃作者有:①美国亚利桑那大学的社会学家厄尔,关注线上社会运动、抗议活动的组织、参与,特别是其中的动力学机制和在线参与的影响因素。②韩国岭南大学的传播学者朴汉宇,研究韩国的电子竞选、在线抗议、社交平台上的政治互动等网络政治议题,尤其是这些活动带来的在线内容的结构性变化。③香港中文大学的李立峰教授,就香港的在线社会抗议中的媒体使用、动员、组织,来反思公共领域的实现。④美国宾夕法尼亚大学的华人学者杨国斌教授,比较关注中国的网络抗争与互联网管理中的力量博弈、霸权与反霸权等问题。

图3 网络抗争研究的作者合作网络

此外,依据文献计量学的洛特卡定律来看,网络抗争研究作者群体的流动性非常强。这一定律描述了特定科学领域的作者人数与文献数量之间的关系,即在某学科领域发表n篇论文的作者数量约为发表1篇论文作者数量的1/n2,发表1篇论文作者的数量约占所有作者总数的60%。[4]网络抗争研究的全部文献,共涉及2267位作者,发表1篇论文的作者占92.2%,发表论文≥2篇的作者仅占7.8%,未达到洛特卡定律提出的比值。这一研究领域低产量作者过多,高产量作者过少,说明持续关注网络抗争议题的作者很少。

(四)研究热点与前沿

研究热点是某个领域中学者共同关注的一个或者多个话题。研究前沿则指正在兴起的理论趋势和新主题的涌现。两者相比,研究前沿具有更强的时间特征,而不同领域的研究热点保持的时间可能有长有短。[5]关于网络抗争的研究热点,本研究运用Cites pace提供的关键词共现和爆发词(burst word)探测两项功能来考察。图4展示了网络抗争研究的关键词共现网络。从网络结构来看,以social media、protest、social movement为中心形成了三个自然聚类,形成了“媒介技术与媒介形态”“政治参与”“社会运动”三个核心话题。与social media共现频次较高的,有 communication、behavior、technology、mobilization、democracy、twitter、face book 等关键词,围绕新媒介影响使用者行为、政治动员、民主的实现等问题,指向新的媒介技术与媒介形态下政治机会的变化、民主的可能性。与protest共现关系紧密的高频词汇,有political participation、civic engagement、activism、collective action、politics、public sphere、power、attitude、perception、model,涉及集体行动、公共领域和个体公民的在线参与、态度、认知等,主要讨论对抗性的政治参与、行动的动力学问题。与social movement共现次数较多的,有 policy、impact、opposition、collective action、network等关键词,论及政策、反抗、冲击性影响、组织网络等,关乎抗争的政治过程及组织结构。三个话题通过collective action、participation等高中介中心性的关键词连接起来,成为一个整体网络。另外,China和United States分别与Social media、social movement高频共现,说明中国和美国的网络抗争案例受到重视,是热门的研究对象。

图4 网络抗争研究的关键词共现网络

表1是网络抗争研究领域的爆发词列表。忽略因本研究关键词设置而形成的高频关键词inter net,共出现11个爆发词。爆发最早且持续时间最长的,是2003—2010的 information、social movement,分别透露着将抗争视为信息传播过程或社会变迁现象两种不同的思维取向。到中间阶段,globalization、web、blog的爆发,显示了与新兴技术和媒介形态相伴生的全球化问题的凸显。2011年以后,civil society、revolution 接力 social movement,延续社会学视角下的网络抗争研究;web2.0接力web、blog,说明技术进步带来的可能性始终是网络抗争研究无法回避的话题,arab spring、africa则是研究的具体案例和对象;另外,meta analysis的爆发,表明研究者们开始对本研究领域知识基础的溯源、评价和反思。

表1 网络抗争研究爆发词

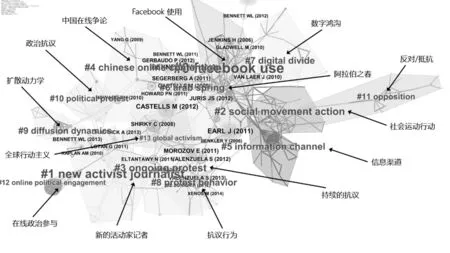

关于网络抗争的研究前沿,本研究则运用Cite space提供的共被引分析及聚类功能进行考察。Cite space将研究领域概念化成研究前沿(research front)和知识基础(intellective base)间的映射函数。知识基础是一个被研究前沿文献所引用的、不断发展的科学文献网络,由共被引文献集合组成。研究前沿则由施引文献集合而成。Citespace中共被引分析的聚类标签,是由施引文献中提取出的名词性术语来确定的,因而聚类标签表征着研究前沿领域。[6]图5即是网络抗争研究的共被引分析及聚类的可视化结果:共生成了14个主要聚类,以不同色块标示出来;聚类标签的字体大小与该聚类的规模成正比。聚类的网络模块度(Modularity)为0.8428,这一数值非常高,意味着聚类可以清楚地界定出网络抗争研究各个前沿的子领域;同时,聚类的平均轮廓值(Mean silhouette)是0.2045,比较低,说明存在着很多小规模的聚类,使得聚类的平均规模比较小。各聚类所涵盖的文献内容丰富,按照传播学研究的方法论取向,可划分为三大类。第一类为“技术控制论”研究,包括“Face book使用”“新的活动家记者”“信息渠道”“数字鸿沟”“在线政治参与”;第二类为“经验功能主义”研究,包括“扩散动力学”“抗议行为”;第三类为“结构主义符号-权力”研究,包括“社会运动行动”“持续的抗议”“中国在线争论”“阿拉伯之春”“政治抗议”“反对/抵抗”“全球行动主义”。

图5 网络抗争研究的共被引聚类网络

(五)知识基础

关于知识基础,本研究借助Cite space的时间线视图(time line view)来清晰地展示其间的递进演化关系。图6是根据共被引分析结果绘制的时间线视图。图中,每一聚类所包含的文献从左至右按照时间顺序排列,聚类之间的知识流向也在时间上展现为由深到浅的变化;相邻聚类之间常常存在聚类间共引,即相关主题;中介中心性≥0.1的文献以及文献的爆发性(Burstness)也通过颜色加以标注;节点越大表示被引频次越高。从时间序列上看,最为久远的是“社会运动行动”“信息渠道”两个聚类,其中部分文献虽然被标注为爆发性引文,被引频次却不高;整体上,未有过大规模的引文爆发,但文献的中介中心性都非常强,说明它们更多的是作为网络中连接其他聚类的“跨界者(boundary spanners)”,而非独立的研究。这两个聚类,在2010年左右就不再有新的被引文献加入,几乎与此同时,“持续的抗议”“中国在线争论”“扩散动力学”“反对/抵抗”“在线政治参与”“全球行动主义”等一系列新的聚类兴起了。结合聚类间共引情况,可以推测,网络抗争研究的知识基础发生了转移。这些新的聚类在2008年以后陆续兴起,自2010年起,都开始出现规模不等的引文爆发。其中,“阿拉伯之春”这一聚类的引文爆发规模最大,有3篇文献被广泛引用,成为文献引用的“标志点(Land mark node)”,它们分别是詹妮弗·厄尔所著的《数字化社会变革:互联网时代的行动主义》、兰斯·班尼特所著的《连接行动的逻辑:数字媒体与政治争议的个性化》和曼纽尔·卡斯特尔所著的《愤怒和希望的网络:互联网时代的社会运动》。这些新兴聚类,广泛涉及抗争事件、媒介平台、行动主体、抗争行为、集体行动的结构与动员等问题,体现了更为具体化的研究取向。但无论哪一聚类的研究,往往都以具体的抗争事件为依托,当阿拉伯之春、占领华尔街等重要的社会运动出现,便迅速成为网络抗争研究的标本。透过这些事件,网络抗争研究聚焦于两大核心问题,一是抗争行动参与、聚合的逻辑;二是关于新媒体对民主的影响。

图6 网络抗争研究的共被引聚类的时间线视图

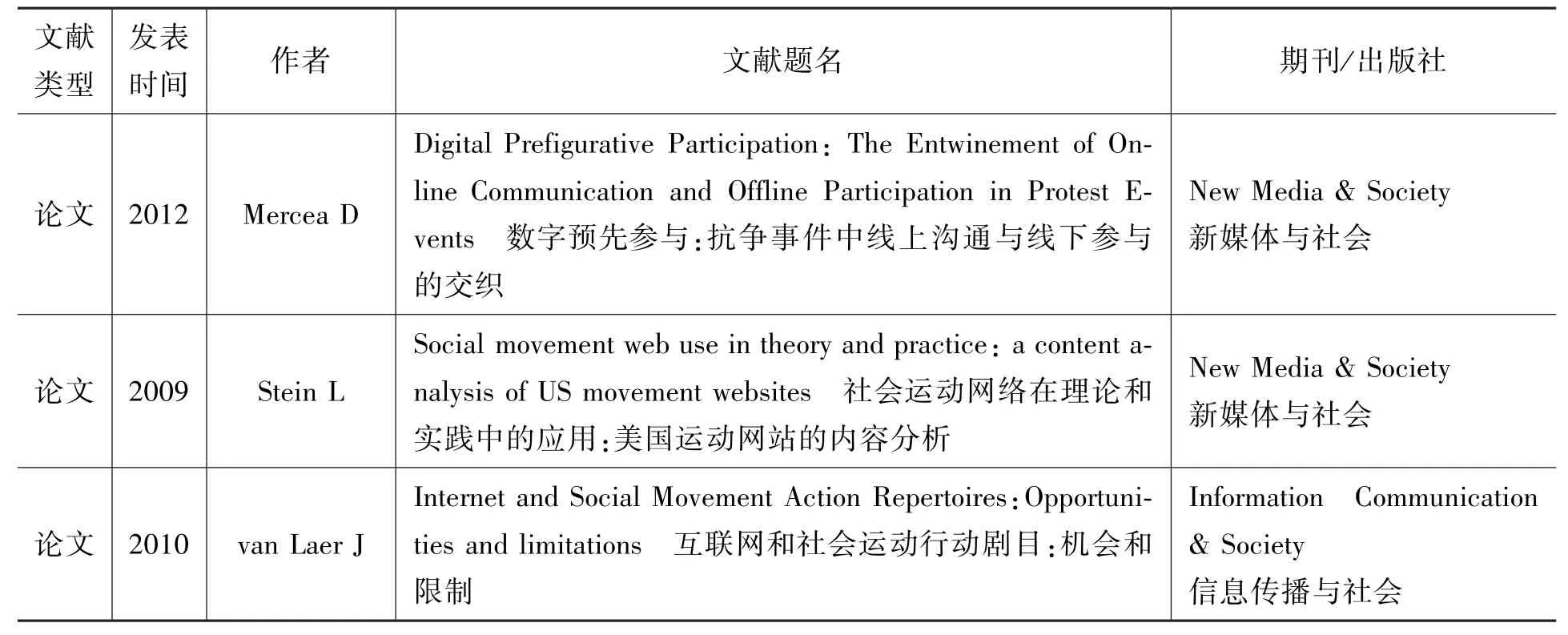

由于文献年代越久远其被引次数越多,比较新近的文献则被引次数相对少,因而,不能仅以被引次数来判定重要文献。本研究将被引次数、中心性、sigma值各项排名前十的文献,综合并去重,得到结构性和突现性表现最优的文献共17篇(见表2),包括6本书籍、11篇期刊论文。11篇期刊论文中,10篇发表在《传播学刊》《网络传播学刊》《政治传播》《新媒体与社会》《信息传播与社会》《国际传播杂志》等传播学专业期刊上,另1篇发表在民族学期刊《美国民族学家》上。17篇文献共涉及15位研究者,其中,兰斯·班尼特和曼纽尔·卡斯特尔分别有两篇重要文献在列,是网络抗争研究最具影响力的两位作者;从作者国别来看,13篇文献作者来自美国的研究机构,另4位作者来自欧洲的瑞士、荷兰、比利时和南美的智利;从作者知识结构来看,8篇文献作者来自新闻学或传播学,3篇文献作者来自政治科学背景,其余6篇文献作者具有传播学与政治科学、社会学、人类学的混合学科背景。值得注意的是,叶夫根尼·莫罗佐夫和克莱·舍基两位作者本身也是畅销作家,是能够影响舆论和推动在线抗争的意见领袖,可见,网络抗争研究与抗争实践是相互关联的。综合17篇文献的期刊来源和作者知识结构来看,传播学是网络抗争研究的主要阵地,政治科学、社会学、人类学、民族学、心理学也是网络抗争研究的知识来源,这与学科领域共现的分析结果是一致的。

表2 网络抗争研究的重要被引文献

续表

下面我们将17篇重要文献,围绕网络抗争研究的两大核心议题所展开的讨论,进行简要梳理:

关于网络抗争行动的参与和聚合逻辑,2011年是一个分水岭,此前学者们笼统地关注互联网技术,之后则聚焦到社交媒体上来。在前一阶段,克莱·舍基将互联网技术描述为一种“无组织的、去中心化的力量”,认为它将带来一个乐于创造和分享的年代[6];兰斯·班尼特分析了美国国内对伊拉克战争的抗议活动,发现抗议活动已经由紧密的组织动员转向成员之间的松散联系,通过网络实现了更广泛的政治动员[7];斯坦·劳拉发现虽然传播学者认为互联网可以作为社会运动的重要互动资源,但大多数美国社会运动组织没有充分发挥潜力[8];詹妮弗·厄尔则指出网络为行动主义提供了两个关键的条件,一是大幅降低创建、组织和参与抗议的成本,二是降低了行动者共同身体在场的需求[9]。在后一阶段,有学者指出了社交媒体在行动组织中的重要作用,米尔恰·丹发现数字预先参与可能是广泛的[10];坦塔维·纳赫德认为社交媒体已经是集体行动的重要资源[11];亚历山德拉·塞格博格将社会媒体视为组织机制,认为其使用痕迹反映出抗争行动的组织方案[12]。有学者讨论在线抗争活动的分析路径,兰斯·班尼特认为经由网络的大规模抗议活动不同于常规的社会运动,要理解其中的组织动力学,需要区分两种可能存在的逻辑,即集体行动(collectiveaction)的逻辑和连接性行动(connectiveaction)的逻辑[13];曼纽尔·卡斯特尔则开创了一个分析模板,将多种因素纳入其中——运动的社会、文化、政治根源,参与者的创新性自组织形式,技术在动力学意义上的具体作用,社会运动获得支持的原因等[14]。还有学者检验了具体抗议活动的组织过程,泽内普·图费克奇对埃及解放广场抗议活动调查发现,社交媒体,特别是Facebook,提供了政权无法控制的新信息来源,对于塑造公民参与抗议的个人决定、抗议的逻辑、成功的可能性都至关重要[15];巴伦苏埃拉·塞巴斯蒂安则社交媒体使用与青少年抗议之间的关联,发现Facebook的使用与抗议活动显著相关[16];朱里斯杰弗瑞认为社交媒体在一系列“占领运动”中促成了一种新的聚合逻辑,它甚至不同于20世纪90年代列表服务器和网站在全球正义运动中催生的广泛的网络逻辑,能够将来自不同背景的大量个体聚集在一定的物理空间内,之后又朝向更加分散的组织和网络形式的转变,以确保占领运动的可持续性[17]。

关于新媒体对民主的影响,学者们普遍认为互联网提供了政治参与和政治行动的机会,为民主的实现创造了条件。曼纽尔·卡斯特尔讨论大众作为传播主体,如何建构和改变文化、经济、政治权力关系,以及网络民主的权力本质[18];菲利普·N.霍华德认为自20世纪90年代中期以来信息技术为政治转型创造条件,没有它们,穆斯林世界的民主化就不再可能[19];范拉尔·杰罗恩分析互联网时代社会运动的行动剧目,发现互联网改进和提升了参与社会和政治行动的机会,使社会运动能够在全球范围内运作,但它也存在数字鸿沟的老问题[20];德祖尼加·荷马吉尔发现通过社交网站寻求信息,是人们的社会资本积累和政治参与行为的积极和重要的预测指标[21]。叶夫根尼·莫罗佐夫,则批判地分析了互联网自由的黑暗面。他探讨互联网对专制国家的影响,并追溯了人们对于互联网所具有的解放潜力的兴奋的知识来源,反对“网络乌托邦主义(cyber-utopianism)”(缺乏对信息控制和操纵新媒体空间能力的认识)和“互联网中心主义(Internet-centrism)”(越来越倾向通过互联网来观察所有的政治和社会变革)[22]。

三、研究结论

本研究通过文献增长、学科领域、合作网络、研究热点、研究前沿、知识基础的分析和可视化呈现,勾勒出了网络抗争研究的全球图景:

第一,就研究领域的发育程度来看,网络抗争研究还处在普赖斯定律所述的“学科发展时期”,即知识积累阶段,未来还将保持加速增长,具有广阔的研究空间。这一状况,与国内该研究领域的情况几乎完全一致,也都与新媒体(特别是社交媒体)的社会化进程高度吻合。可以说,新媒体在社会生活中的深度卷入,是该研究领域的重要驱动力。然而,作者分析也显示,该领域的研究团体还比较薄弱,合作范围小,合著文献数量少,文献影响力也十分有限。就作者个体的发文量来看,也远远低于洛特卡定律提出的比值,说明作者群体的流动性非常强,持续关注这一领域的作者很少,大量跨学科研究者只是偶尔涉及这一议题。不过,爆发词元研究(metaanalysis)的出现,意味着研究者已经开始对这一领域的知识基础进行追溯和反思,网络抗争研究可能在调整之后再出发。

第二,从研究视角和研究取向来看,网络抗争研究经历了转型。在社交媒体诞生前后,这一研究领域不仅出现了文献数量增长的拐点,还在学科构成上发生了显著的变化,信息科学迅速被社会学和政治学科所取代。网络抗争研究视角从“经验-功能”“技术控制论”转向“结构主义符号-权力”,从将抗争视为信息传播过程,转向将其看作社会问题、政治问题和社会变迁现象。共被引聚类分析也显示,2008年以后陆续兴起了“持续的抗议”“中国在线争论”“扩散动力学”“反对/抵抗”“在线政治参与”“全球行动主义”等一系列新的聚类,涉及抗争事件、媒介平台、行动主体、抗争行为、集体行动的结构与动员等更为具体的研究问题,透露出“结构主义符号-权力”的研究取向。另外,在学科领域共现网络中,围绕“传播学”与“社会科学”组成的聚类,产生了“教育研究”“心理学”“公众、环境和职业健康”“区域研究”等跨学科的尝试与拓展,这些可能为该领域带来新的研究议题和视角。

第三,从研究议题来看,网络抗争研究包括经验性问题和价值性问题两大焦点。网络抗争研究围绕“媒介技术与媒介形态”“政治参与”“社会运动”三大热点话题,论及新的媒介技术与媒介形态下政治机会的变化、民主的可能性,对抗性的政治参与、行动的动力学问题,抗争的政治过程及组织结构。特别是在社交媒体诞生以后,网络抗争的知识基础聚焦于“抗争行动参与、聚合的逻辑”和“新媒体对民主的影响”两大核心议题。这些议题,从根本上可归于经验性问题或价值性问题,或探讨抗争的政治过程、组织结构、聚合逻辑和个体的参与、态度、认知等问题,或讨论新媒体对民主的影响,即新媒介形态带来的政治机会变化、民主的可能性。

第四,从研究对象来看,网络抗争研究多聚焦于重大的社会抗争事件,对日常的、适应性的抗争的关注比较少。无论是讨论“抗争行动参与、聚合的逻辑”或“新媒体对民主的影响”,还是经验性问题或价值性问题,研究者往往都以具体的抗争事件为依托,以阿拉伯之春、占领华尔街等重要的社会运动作为网络抗争的研究标本。然而,不仅社会运动关乎抗争,日常生活同样也是抗争的舞台,现实生活中方方面面的抗争同样溢出到网络空间。重大的社会抗争事件与日常的、适应的抗争存在明显的差异:前者是作为社会运动的政治抗争,行动者具有明确的政治主张和利益诉求,在时间上也有清晰的起止边界;后者是作为文化现象的话语抗争,体现为参与者的日常话语生产,并没有明确的主张和诉求。在既有的网络抗争研究中,日常的、适应性的抗争未受到重视,网络文化的激进性被忽略了。

第五,从研究思路来看,网络抗争研究难以摆脱技术决定论的逻辑。2008年以前,在网络抗争研究的学科构成中,信息科学排名第二,仅次于传播学,占据及其重要的地位。它往往将技术的应用作为研究的背景、起点、准备条件,或信息传播过程中的环节、因素。研究视角转型后,网络抗争研究主要继承社会运动理论资源,着重于探讨媒介使用对政治机会、政治参与的影响。总体来看,技术进步带来的可能性始终是该研究领域最为核心的话题,研究者通常将媒介技术作为外在的力量,分析其对社会抗争诸方面的影响,揭示其在动力学意义上的具体作用或其中的因果关系,往往就容易陷入技术决定论的窠臼。

第六,从研究的国别差异来看,来自欧美的研究是主流。虽然中国的抗争案例同美国案例一样,均是热门的研究对象,但中国学者的研究处在比较边缘的位置。尽管中国香港中文大学的李立峰教授和美国宾夕法尼亚大学的杨国斌教授两位华人学者的活跃度非常高,总体上,该研究领域高活跃度和最具影响力的作者几乎全部来自美国和欧洲,其他国家的研究机构、学者、研究成果,在图谱中极少出现。并且,欧美研究机构之间存在较为广泛的合作关系,与中国的研究机构则完全断裂,中西方不同学术传统下研究旨趣和研究范式的差异造成了跨文化科研合作的障碍。学者们纷纷选取母国的抗争事件和抗争经验为研究对象,或许可以说明,在地的文化经验是支撑网络抗争研究的坚实根基,对抗争社会文化背景的深刻理解是研究者的必备素养。

第七,通过对网络抗争研究学术地图的描绘,我们还发现了该研究领域的洼地和空白。目前,至少有两方面的选题极富研究的价值和意义,一是关于日常的、适应性的抗争的研究,二是从文化理论的视角,在宏大的社会背景中分析抗争作为历史变迁过程的组成部分。这两类选题在既有研究中未受到重视。但是,与网络相关的抗争,其形式和动力,来源于多种相互融合又相互冲突的力量,包括政治、技术、文化、社会、经济等,它应当被视为多种力量、多维互动的结果或动态过程。出于这个原因,分析日常抗争和作为文化现象的抗争,不仅可以揭示网络抗争新的形式、动态和结果,也将阐明社会变迁的模式与过程。从这个意义上说,它们或可成为未来研究的方向和新的生长点。

本研究亦有不足之处。虽然将文献计量、知识图谱与传统的综述方法综合运用,以求实现对网络抗争研究领域进行全面展现和对重要文献进行深度梳理,但是检索词的设置会导致检索结果的不同,影响研究样本的全面性。尽管选择了多个关键词进行联合检索,但依然有可能遗漏少数文献。