论颜体的碑帖双面属性及其当代影响

杨 庆

沙孟海先生在《近三百年的书学》中将“颜字”别开一门与帖学、碑学、篆书、隶书并列讨论,这在书学史上是首例,将“颜字”推至书法史的重要高度。《近三百年的书学》中第七章(颜字)有言:“颜真卿的字,有的说他出于《高植墓志》,有的说他出于《太公望表》,有的说他出于《瘗鹤铭》,有的说他出于《郙阁颂》……他是兼有帖学、碑学之长的——帖学和碑学,本没有截然的区别。”沙孟海认为颜体兼帖学、碑学之长,即颜体具有帖学、碑学双面属性。本文对颜体的帖学、碑学属性进行分别论证,以期寻找当代书法碑帖融合语境下的学颜风气的学理依据。

有必要说明的是,“帖学”与“碑学”为清代提出,其概念及所指均有时间性。学界直接用“帖学”及“碑学”来论述前代书作及书法现象也不乏其例,如水赉佑《宋代帖学研究》等,本文沿用此法考察颜体的碑帖属性。

一、从宋明两朝对颜体的接受看颜体的帖学属性

颜真卿书法的接受史一直是学界的研究重点,其中以宋明为最,我们或可从宋明两朝对颜真卿书法渊源的讨论、宋明重要帖学书家对颜体的师法、宋明刻帖对颜体的收录三方面考察颜体的帖学属性。

有必要说明的是,元代亦有部分书家师法颜真卿。鲜于枢曾收藏颜真卿《祭侄季明文稿》(图1),尊其为“天下行书第二”。鲜于枢行草笔法多取自《祭侄季明文稿》,于《张彦享行状稿卷》可见一斑。此外,元代书坛领袖赵孟頫虽对颜真卿有所微词,但亦有学习颜体的经历。与宋明两朝相比,元代学颜风气明显被赵孟頫的复古晋代书风思潮所掩,故在此不作重点阐述。

图1 颜真卿《祭侄季明文稿》(局部)

清代碑学兴起后,颜真卿书法的取法来源受到质疑,但在宋明两朝,颜体多被认为以二王为源头。宋代由于人品书品论,颜体被推崇备至,但在书法本体的认知上,论者多以颜体取法二王为贵。苏轼《题颜公书画赞》言:“颜鲁公平生写碑,惟东方朔画赞为清雄,字间栉比,而不失清远。其后见逸少本,乃知鲁公字字临此书,虽小大相悬,而气韵良是。非自得于书,未易为言此也。”苏轼以为颜真卿《东方朔画赞》字字临逸少,虽字形大小有别,但气韵相通。黄庭坚亦持此论:“颜鲁公书虽自成一家,然曲折求之,皆合右军父子笔法。”可见,在宋人眼里,颜体来源于二王无疑。

明代书家对颜真卿取法二王亦有论述,其中以董其昌为代表:“余近来临颜书,因悟所谓折钗股、屋漏痕者,惟二王有之。鲁公直入山阴之室,绝去欧褚轻媚习气。”董其昌以为“折钗股”“屋漏痕”系二王笔法,颜真卿取法二王,迥出欧褚之辈。 此外,明代解缙《春雨杂述》、项穆《书法雅言》等系统书论中亦将颜体奉为二王正脉,不赘。当然,宋明两代部分书论以为颜真卿书法来源于张旭,张旭为二王一脉重要书家,这亦说明颜真卿与二王体系的重要关系。

宋明两朝为中国书法史上帖学发展的重要时期,宋明两朝书家对颜体的师法,亦可证明颜体的帖学属性。董其昌以为宋四家均有取法颜体之经历:“以平原《争座位帖》求苏、米,方知其变,宋人无不写《争座位帖》也”,“《争座位帖》宋苏、黄、米、蔡四家皆仿之。唐时欧、虞、褚、薛诸家虽刻画二王,不无构于法度。惟鲁公天真烂漫,姿态横出,深得右军灵和之致,故为宋一代书家渊源。”董其昌以为颜真卿书法取法王羲之,并认为与欧、虞、褚、薛诸家相比,颜真卿书法更为灵和,这是颜真卿学习王右军的过人之处,而为宋代书家所重。在董其昌的《画禅室随笔》中论及宋四家师法颜真卿的文献还有很多,不一一列举。另董其昌自己也大量临习颜书,他曾自述学书经历:“余十七岁时学书。初学颜鲁公《多宝塔》,稍去而之锺王,得其皮耳。更二十年,学宋人,乃得其解处。”又言:“临颜太师《明远帖》五百本。后方有少分相应。”此外,从董其昌存世临摹书迹来看,以临颜真卿者居多,几乎散见于他一生的各时期。凡此,均足以说明董其昌对颜真卿书法的心慕手追。

宋四家作为宋代帖学书家的重要代表,董其昌为明代书坛巨擘,他们师法颜体的经历,在一定程度上也是颜体具有帖学属性的重要例证。宋明刻帖对于颜真卿书迹的收录情况也是考察颜体帖学属性的重要标准。

颜真卿书法作品被收入刻帖中自宋代时就已开始,如《潭帖》《鼎帖》《绛帖》《淳照秘阁续帖》《汝帖》《博古堂帖》《群玉堂帖》《甲秀堂帖》及《忠义堂帖》等。其中收录颜书较多者有《潭帖》,刘沆守潭州令僧白希摹勒,刻于北宋庆历年间。林志钧《潭帖考》载:“《潭帖》增入《阁帖》所无之帖,据《谱系杂说》《衍极注》,皆云有王羲之《霜寒帖》《十七日帖》,王濛,颜真卿诸帖。”又如《鼎帖》,张斛刻于南宋绍兴十一年(1141),曾宏父《石刻铺叙》记:“张斛集《秘阁法帖》合《潭绛》《临江》《汝海》诸帖参校有无,补其遗阙,以成此书。……二十卷则颜鲁公帖居半。”《忠义堂帖》则专门辑刻颜真卿一人书作,则自不必多言。

宋拓刻帖至明代时或残损或散佚,明人得之,视如拱璧,常将所得宋拓进行修缮重刻,并加入新藏书迹汇刻成册。明代刻帖中收录颜真卿书迹者有:《东书堂集古法帖》《宝贤堂集古法帖》《停云馆帖》《余清斋帖》《戏鸿堂帖》《墨池堂选帖》《郁冈斋墨妙》《玉烟堂法帖》《泼墨斋法书》《海宁陈氏藏真帖》《清鉴堂帖》《玉兰堂帖》《聚奎堂晋唐宋元明名翰真迹》《秀餐轩帖》《有美堂帖》《宝彝堂帖》多种。其中,收录颜书最多者当属《戏鸿堂帖》,董其昌辑于万历三十一年(1603),其卷一有颜真卿尚书吏部下小楷五行,卷八有颜真卿《争座位帖》《刘中使帖》,卷九有颜真卿《自书告身帖》《送刘太冲叙》《鹿脯帖》(二本)、《华严帖》《奉辞帖》《祭侄季明文》诸帖;其次为《玉烟堂法帖》,海宁陈瓛(元瑞)撰集,刻于明万历四十年(1612),其卷十六收录颜真卿《鹿脯帖》《后鹿脯帖》《争座位帖》《送刘太冲叙》《奉辞帖》《祭侄季明文》《奉命帖》《麻姑仙壇記》诸帖。其他刻帖中关于颜真卿书迹的收录详情,在容庚《丛帖目》或张彦生《善本碑帖录》中有相应记载,不赘。

宋明两朝对颜真卿的接受体现在对颜真卿书法源自二王正脉的肯定、对颜体的师法实践以及对颜真卿书迹的刊刻递藏等方面。无论是颜体的二王正脉论,还是宋明帖学书家对颜体的师法,以及宋明刻帖对颜体的收录,均是颜体帖学属性的有力佐证。

二、从颜体的“笔意杂沓”现象看其碑学属性

“杂沓”一词多指众多纷杂貌,可见于康有为《广艺舟双楫》中:“合篆、隶陶铸而为之,奇态异变,杂沓笔端,操之极熟,当有境界,亦不患无立锥之地也。”“笔意杂沓”观念要求书写时融合多种笔意。“笔意杂沓”要求有篆隶古体,这是尚古的一种体现,但多体“杂沓”则是新体出现的途径。“康有为论及‘新理’‘神理’‘变态’‘新理异态’‘新意异态’‘新体异态’‘殊形异态’‘奇态异变’等等的地方无不与这层意思相同:以此种字体的体意、笔法入彼种字体的体意、笔法。”又康有为自言:“况兼汉分、秦籀、周籀而陶冶之哉?……鄙人创此千年之新体”,故“笔意杂沓”可视为康有为书论中“求变”思想的重要表现,与其“托古改制”的政治思想同调。周勋君认为:“如果说康有为的立场往往随着话题的改变不断处于变化中,并因此导致了全文‘浑泛不知所谓’的局面,在‘合篆、隶陶铸为之’‘杂沓笔端’这一点上他却是始终如一的。但凡他所论及的对象,无论刀书还是笔书,南书还是北书,穷乡儿女之书、野人之书还是名家之书,也无论正书还是篆、隶、行草,唐以前书迹还是唐以后书迹,峻厚的风格还是秀丽的风格,只要具备‘杂沓笔端’‘体在某某之间’的特征,就是符合其书学理想的,也就是他为之兴奋和高歌的对象。这才是所谓‘碑学’概念的关捩所在。”其所谓“杂沓笔端”“体在某某之间”正是“笔意杂沓”观念的具体表征,那么我们或可认为“笔意杂沓”观对于康有为所谓“碑学”的形成具有重要意义。

图2 颜真卿《裴将军诗》(墨迹临本)(局部)

颜体在某种程度上便具有“笔意杂沓”的现象。众所周知,颜体所指书体主要为楷书和行书,几无篆隶作品传世,而宋以来,各时期的书论家均或多或少论及颜体具有篆隶笔意。就颜体楷书而言,郝经《移诸生论书法书》载:“颜鲁公以忠义大节,极古今之正,援篆入楷。”孙承泽《庚子消夏记》言:“扶州有鲁公《仙坛记》,字形大如指顶,笔笔带有隶意,鲁公最得意书也。”这种楷则杂以篆隶笔意的现象董其昌也曾论及:“《八关斋记》有篆隶气,无贞观、显庆诸家轻绮之习。”又如王澍评《颜氏家庙碑》所言:“每作一字,必求与篆籀吻合,无敢或有出入,匪唯字体,用笔亦纯以之。虽其作草亦能无不与篆籀相准,盖斯、喜来,得篆籀正法者,鲁公一人而已。评者议鲁公书,真不及草,草不及稿,以太方严为鲁公病,岂知宁朴无华,宁拙无巧,故是篆籀正法。”楷书为正书,杂以隶篆笔意相对容易,而颜体行书亦是如此,米芾以为颜体行字可教:“颜书《争座位帖》有篆籀气。”又云:“与郭知运《争座位帖》,有篆籀气,颜杰思也。”除《争座位帖》外,《祭侄季明文稿》亦被评为具有篆隶气韵,如陈深《停云阁帖题记》言:“此帖纵笔浩放,一泻千里,时出遒劲,杂以流丽,或如篆籀,或若镌刻,其妙解处,殆出天造,其非当时公注思为文而于字画无意于工,而反极其工邪?”值得一提的是,颜真卿除书体内部的笔意杂沓外,还有杂沓多体于一帖的现象,这便是《裴将军诗》(图2)。王世贞《弇州山人四部稿》评:“颜鲁公《送裴将军诗》……书兼正行体,有若篆籀者,其笔势雄强劲逸,有一掣万钧之力,掘古处,几若不可识。然所谓印印泥、锥画沙、折钗股、屋漏痕者,盖兼得之矣。”《裴将军诗》杂糅楷、行、草诸体,并有篆籀笔意,可谓颜体“笔意杂沓”的经典之作。

颜体的“笔意杂沓”现象与清代碑学演进过程中的“笔意杂沓”诉求相暗合。康有为《广艺舟双楫》虽有卑唐之说,但对颜真卿亦有褒辞:“后人推平原之书至矣,然平原得力处,世罕知之。吾尝爱《郙阁颂》体法茂密,汉末已渺,后世无知之者,惟平原章法结体独有遗意。”康有为以为颜体具有遗意,而这种无法言说道明的遗意,或与其在《广艺舟双楫》里都没有论述清晰的“笔意杂沓”不无关系。康有为将“碑学”指向“北碑”,却带来了篆隶的振兴,这似有不合情理之处。稍加留意便可发现,其所指“北碑”多为“笔意杂沓”的产物,即具有“隶意”“篆意”的楷书。阮元亦曾坦言:“凡字中微带隶意者,皆是北派。”由此便可以知道“隶书”“篆书”虽不是康有为所指“碑学”范畴,但以“隶意”“篆意”为主的“笔意杂沓”观念或可视为康有为“碑学”涵义生成的内在理路。基于此,颜体的碑学属性则不言而喻。

三、颜体碑帖双面属性与当代“碑帖融合”书法创作

北宋朱长文《续书断》言:“自秦行篆籀,汉用分隶,字有义理,法贵谨严,魏晋而下,始减损笔画以就字势,唯公(颜真卿)合篆籀之义理,行分隶之谨严,放而不流,拘而不拙,善之至也。”又阮元曾有北碑南帖之论,认为:“南派乃江左风流,疏放妍妙,长于尺牍;北派则是中原古法,拘谨拙陋,长于碑榜。”若将朱长文所言之“放而不流”的“放”与阮元所言帖派书风之“疏放妍妙”之“放”相对应,而将朱长文所言之“拘而不拙”与阮元所言碑派书风“拘谨拙陋”之“拙”相对应,或不难理解朱长文之说正是对颜体兼碑帖之长的重要阐释。

晚清书坛碑派、帖派对峙,学颜者仍蔚为壮观,其中碑派书家有何绍基、康有为、吴云、赵之谦、吴昌硕、郑孝胥等,帖派书家中以翁同龢、朱孝臧、华世奎、罗振玉等为代表。兼具碑帖之长或为颜真卿书法在晚清能成为碑、帖两派书家普遍取法对象的重要原因。此外,帖学衰微、碑学大兴,颜体既被视为改善帖学病症之良药,又能为碑学家所接受,而师法颜体则成为折中碑学、帖学的中庸之选。

当代书法创作已与古代自然书写状态下的文人雅玩有所区别。展厅语境下,当代书法创作越来越重视视觉效果、展厅效应,应运而生的是一些鸿篇巨制。以国展作品尺寸要求为例,一般国展尺寸为六尺整张,兰亭奖作品尺寸甚至可达到八尺整张,这种尺寸已经与古代文人信札、手卷等有较大悬殊。一些未限制作品尺寸的个展或联展上的书法作品的尺寸甚至可以更大。随着作品尺幅的增大,与大字相比,小字虽然精致,但气势不够宽博,在展厅内很难吸引评委和观众的眼球。当然,当代展览语境下,字体在由小变大的过程中也出现了一些问题。一般来说,小字作品多为帖学一路,多以二王风格为主,而大字多为碑学一脉,多以篆隶、魏碑风格为主。帖学一路小字放大时,虽然保留原有笔法,但字却显得单薄无力,缺少质感。碑学一路大字虽然厚重,但缺乏严谨的法度,疏于笔法。然而,“碑帖融合”则较好地规避了二者的矛盾。据笔者统计,全国第十届书法篆刻作品展,入展的行草作品446件,其中“碑帖融合”作品48件,比例达到10.76%。全国第十一届书法篆刻作品展,入展的行草作品389件,其中“碑帖融合”作品35件,比例约占9%。“碑帖融合”书法创作在当代已经形成一定规模。

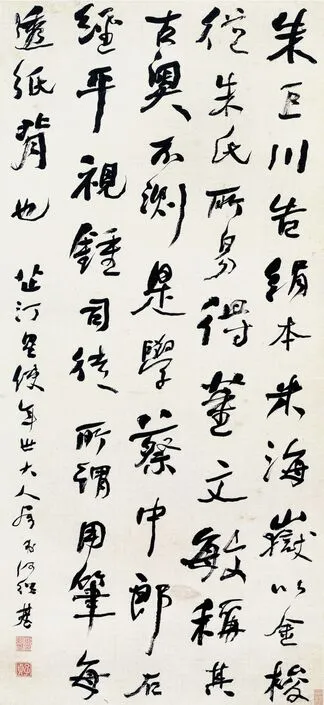

图3 何绍基《行书论书》

沙孟海认为颜字具帖学、碑学之长,而颜字正可满足当代书法创作对于大字质感与笔法两方面的需求。一方面,颜字具有帖学之法度,另一方面,颜字又富有碑学之质感,集碑帖之长,成为当代书法创作的又一重要取法取向。当然,颜字是适合大字创作的,沙孟海有言:“写颜字的人,向来不曾绝迹的。宋元之世,无所谓碑学,要写大字,非用颜法不可,那时书家没一个不从颜字转出来的。”何绍基是将颜字放大书写最成功的书家之一,其大字行书既笔法森严又浑厚质朴,是兼具碑学帖学之长的颜字书风典型(图3)。赵之谦书法亦受颜真卿影响,他的魏体行草在北碑中融入颜体,有“魏底颜面”“魏七颜三”之说,当代展事中的赵之谦书风以擘窠大字为主,较何绍基书风更具碑味,且可以将单个字写至更大,线条更加厚重,在展厅里,气势磅礴,又不失法度,甚为可观。

近几年,随着“碑帖融合”书法实践的不断深入,何绍基、赵之谦书风尤其受到国展书家的追捧。全国第十届书法篆刻作品展中,“碑帖融合”作品仍以章草、魏碑书风作品居多,而何绍基书风作品仅四件,约占8.33%,赵之谦书风作品仅两件,约占4.16%。但是,全国第十一届书法篆刻作品展中,“碑帖融合”作品中的章草、魏碑书风作品数量明显减少,而何绍基书风作品14件,高达40%,赵之谦书风作品九件,高达25.71%,何绍基、赵之谦书风作品数量已经达到“碑派融合”作品总数的65.71%。除当代“碑帖融合”书法创作外,颜真卿书风在当代行草创作中也占据重要地位。全国第十一届书法篆刻作品展行草作品中,入展的389件行草作品中风格特征较明显的有二王书风53件,占比13.62%,颜真卿书风(颜真卿22件,何绍基15件,赵之谦9件,刘墉1件)47件,占比12.08%,米芾书风28件,占比7.19%,苏轼书风23件,占比5.91%。不难发现,颜真卿书风在当代正有所崛起,成为继二王书风之后的第二大行草书法取法风格,这与其碑帖双面属性不无关系。

当代展览语境下,颜体书风成为继二王书风之后的第二大行草书法取法风格并非偶然。“碑帖结合”自晚清已为书家所重。追求视觉冲击力的展厅展览模式,使得当代书法作品尺幅越来越大。在法度与质感的双重标准选择下,“碑帖结合”亦成为当代书家的重要探索。颜体具有碑帖双面属性,且兼碑帖之长,遂逐渐成为当代“碑帖结合”书法创作的重要取法来源。