红豆情

李秀君

1982年10月24日是张莹最难忘的一天。

高考落榜在家待业近三个月的她到单位报到。此时的南国还是酷暑难当,但在祖国的北端已是雪花飘舞。张莹提着简单的行李下了小火车,还没有转身行李就被另一只手拿过去了:“小莹姐,我来吧。”大平扑闪着一双大眼,冻得通红的脸说明她已经等了很长时间。

张莹跟在大平身后向前走去,大平一边走一边介绍,铁路南边是家属区,北边是林场办公室和单身职工宿舍。兴安深处冬日的阳光虽然洁净灿烂,但一点热度也没有,北风吹来寒冷刺骨。已过午炊时间,但为了取暖,铁路南边的家属区还是炊烟袅袅。四排红砖红瓦的平房覆盖在皑皑白雪之下很是好看。那里虽然没有张莹的家,但张莹能想象得出每个屋檐下一定是其乐融融,幸福无比……

“小莹姐,那是咱们的宿舍。”大平指着前面一栋天蓝色的活动板房说,“咱们宿舍住的全是营林段的女孩子,都是未婚女青年,哈。”

张莹抬头看去,铁路北边一个类似四合院的院子后面有一栋天蓝色的活动板房,那个四合院想必就是林场办公室了。有一个象征性的大门,两根大约四米高、三十公分粗的原木立在两边,上面橫着一根原木,横着的原木上面用小杆子(林区人把十公分以下的木头叫做小杆子)竖着排列成拱形,拱形的正中央鑲嵌着一个红色的大五角星。五角星的左边是“欢度”,右边是“国庆”四个大红字。上面插着几面红旗,在北风中猎猎作响。再北边就是楞场了,有列装木头的小火车停在那里,大吊车正挥动着它巨大的臂膀把一捆捆原木吊上车箱。远处一片黑黝黝的落叶松后面是起伏的白皑皑的山峦……

一阵明快的口哨声迎面传来,是苏小明的《军港之夜》。张莹有点惊愕,口哨怎么可以吹歌,而且这么好听!“大平,谁在吹口哨啊?真好听!”“他叫刘喜,是营林段的。”张莹四顾,但只闻口哨声找不到人影,原来她们正经过一栋房子,想来那里是男职工宿舍了,口哨声是从那里传出来的。张莹还想听一会儿,大平催促道:“快走小莹姐!”张莹只得跟着她向那栋天蓝色的活动板房走去。

活动板房是上世纪七八十年代林区职工发明的临时宿舍。用两公分厚的木板,把一种叫做防寒毡的黑褐色粗糙的毡子夹在中间钉在一起,一块合成板块大约长两米,宽五十公分。把一块块夹着毡子的木板块组合在一起,就是一所小房子。在山上作业经常换场地,这种板房拆卸方便,利于运输。它虽然比不上砖房敞亮温暖,但要比帆布帐篷卫生暖和多了。

张莹还记得第一天上班那件有趣的事情。一工队有个油锯手姓王,大家都叫他王二。那天车到工队,大家纷纷下车,王二把肩上的套袖拿下来准备套在胳膊上干活,怎么套也套不上。走到楞场的大灯下一看,原来是他女儿的小裤子,惹得大家哈哈大笑。

张莹他们抚育伐的场地离一工队的山场不是很远。抚育伐就是把距离近的小树砍倒,让树和树之间的距离超过一米以上,好让它们更好地生长。然后再把砍倒的小树归拢到一起堆起来。您可不要以为砍那些小树是容易的事情,计划经济时代,经济还不那么发达,现代化的工具不多。烧油的油锯是采伐小队用来采伐三十公分以上的大粗木头的。营林队搞抚育伐的知青们用的是弯把锯、大斧子,纯手工作业。那些在严寒下冻得又脆又硬的小树,你如果把斧子横着砍下去,一定会给你弹回来,震得你的胳膊和手生疼。你要斜着砍下去,不用几斧子,小树就会砍倒了。女生们抡不动大斧的,大都用弯把锯来锯树。半跪在一尺多深的雪地里,锯倒一棵小树也得十多分钟。

张莹这个组除了组长戴哥,还有一个男生,就是那个会吹口哨的刘喜。刘喜高高瘦瘦的,眼睛细长,脸很白。每当姑娘们开玩笑的时候,他就红了脸。那种想笑又不敢笑的样子,又惹得姑娘们一场大笑。张莹记得第一天来林场听到的口哨声,大平说是刘喜吹的。她没想到,戴哥居然把她和刘喜分到一个小组,刘喜砍树,她来堆枝丫。她兴奋了半天,此后每天都期待着刘喜再用口哨吹歌。

这天中午,有一点风。戴哥说咱们去找个背风的山坳拢火烤干粮吧。等火拢了起来,那风又转了向。山坳的边上雪薄,几丛高高的枯草被风刮得倒了下来,粘上火星,一下子燃烧起来。山坳上面是一片四五米高的次生松林,那火顺着草丛就蹿上树去了,眨眼功夫就蹿上树梢。大家都被吓愣了!戴哥大喊着,打火!打火!那刘喜反应快,在旁边的枝丫堆里找了根长的树枝,跳上山坳扑打起来。姑娘们也学着他的样子,七手八脚举着枝丫扑打。好在风不是很大,忙活了一个多小时,终于把火扑灭了。也是因为这片树林是已经抚育过的林子,树不密,再就是有的树杈上挂着积雪,火遇到雪就自然熄灭了。如果在春季积雪融化时,这火是一定扑不灭的,后果不堪设想。大家想想都有些后怕。戴哥严肃地说:“从明天开始,有一丝风咱们也不能拢火了,大家把带的饭贴身放着,中午将就着吃点。如果惹了大祸,谁都负不起这个责任。”大家都点头称是。

冬日天短,张莹他们三点从山场往回走,走到采伐工队天已经快黑了。只见采伐队的职工们已经上了大卡车。一只大手闷子伸到张莹眼前。张莹抬头看时,刘喜正在车上弯着腰,要拉她上去。张莹飞红了脸,好在戴着棉帽子、大围脖,只露着鼻子眼睛,刘喜看不到她脸红。她两只手紧紧地抓住那个大手闷子跳上汽车。那是一只军绿色的手闷子。张莹顺着手闷子上的军绿色带子往上看,刘喜那双细长的眼睛正注视着她。“谢谢!”张莹转头看向旁边,心里一阵慌乱。汽车启动,刘喜站在张莹前面,张莹觉得暖和多了。

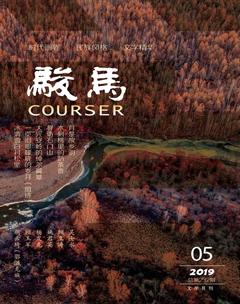

汽车在林海里飞奔。冬季的大兴安岭是雪的世界。路是雪铺就的,山被雪覆盖着。洁白的世界让张莹觉得自己似乎在天堂里飞行。她闭上眼睛,任由寒风抽打着裹着羊皮袄、戴着栽绒军帽、缠着油绿毛线大围脖的身体。零下三十多度的低温里,汽车呼啸着前行,温度又低了几度。张莹和同事们回到林场的时候,戴着大羊皮手闷子的手和穿着棉靰鞡里面套着毡袜子的脚都冻得麻木了。干活走路时活动着,四肢不会感觉这么冷。在严寒下站着长时间不动,所有的保暖措施都失去了作用。张莹的老寒腿就是那时候留下的病根。在大兴安岭林区,你会经常看到罗圈腿的人,那都是严寒的杰作。

张莹和同事们整个冬天都做着同样的工作。这天张莹正拖着一棵很大的枝桠往枝桠堆上走,她只顾看着前方的目标,脚下有个小树墩,被雪覆盖着没看清,一下把她绊了一个大前趴。棉帽子摔掉了,左脸被树枝剐了一条一寸长的口子,渗出了血。她疼得想哭。爬起来去捡帽子,只见刘喜站在面前:“啊?你的脸出血了!”他连忙从裤兜里掏出手绢,说道:“怎么办?没有别的东西,你的围巾上有毛毛。用我的手绢给你包上?你不要嫌脏啊?这脸怎么包呢?”他把张莹的围巾拿下来,试着把手绢缠到脑后系上。好在他的大蓝格子手绢很大,正好够长。张莹第一次和男孩子这么近距离接触,刘喜呼出的热气在她的头顶微微有点热。她本来被冻得发红的脸蛋儿顿时烧得厉害。刘喜轻轻地帮她系好手绢,戴上帽子,围上围脖。扶她站了起来。这时候附近的几个同事都围了过来,张小燕看着张莹脸上的手绢大叫:“一家子,你受伤了?要不要紧?会不会留疤啊?快走走看,没崴脚吧?腿摔疼了没有?”大家七嘴八舌叽叽喳喳,张莹走了几步,腿虽然有点疼,她还是摇摇头说:“没事,没事,谢谢大家啊,咱们快干活吧。”嘴里说着,看向刘喜,心里一阵温暖。

张莹的脸上还是留下了一条细细淡淡的疤痕,不过不细看看不出来。每当她照镜子看到这道小疤痕时,刘喜当时那紧张的模样就出现在镜子里。也许就是从那个时候她的心底就埋下了爱的种子。

张莹把刘喜的手绢清洗干净,她特意用香皂洗的。不过洗干净后她没有还给刘喜,而是给他买了条新手绢。因为她觉得那条手绢上面粘上了她的血,怕刘喜嫌弃。刘喜接过新手绢不好意思起来:“那个旧的还能用啊,你怎么买了个新的?”张小燕在远处听到他俩说话走了过来:“嗨,一家子!买了新手绢还给刘喜哥啊?那个旧的你留下了?哈哈,你俩这算不算换手巾啊?我们老家定亲才换手巾呢。”说得张莹举手要打她,她咯咯笑着跑开了。刘喜也被张小燕逗得满脸通红,看着张莹傻笑。张莹羞红了脸追张小燕去了。

张莹最喜欢听刘喜的口哨歌。《梁祝》《二泉映月》,邓丽君的流行歌曲等,刘喜都能吹上一段。他俩干活时常常是张莹低低地唱歌,刘喜吹着口哨伴奏,两人都觉得再苦再累都是幸福的。

有一天戴哥高兴,在午休时间唱起了不知是哪里的民歌:

太阳一出照正东啊,

胡萝卜发芽长大葱。

鸡蛋掉在磨盘上,

磨盘砸了大窟窿。

鸡蛋用那钉子钉,

磨盘的窟窿针线缝。

天上无云下大雨,

树梢不动刮大风。

听得同事们都哈哈大笑。张莹心里想,这是谁编的歌词呢?真有学问。都是反话,还那么押韵。问戴哥出处,他也不知道,只说听老工人们唱的,就记住了。

刘喜是个闲不住的,大家都在烤火,听戴哥唱歌。他却不停地用穿着棉靰鞡的大脚四处划拉。不一会儿就在雪底下找到了很多牙格达(牙格达学名越橘、北国红豆)。他摘下手套,采了一大把。他把摘下来的红豆分给大家吃。给张莹留了两棵整枝的。那两棵被冻得红红的小红豆,挂在透明碧绿的小圆叶子中间,在积雪的映衬下很是可爱。刘喜搓着冻得僵硬的双手,低声说:“红豆经霜更相思。”张莹初尝爱的甘露,觉得此时自己是世界上最幸福的人。随即说道:“一世情缘天共知。”四目相对,严寒下两颗年轻火热的心碰撞到了一起,不再寒冷。张小燕咯咯的笑声打破了两个人的宁静:“刘喜哥,帮我找两棵带叶子的牙格达,我也要,我也要!”刘喜只得回过身去:“那边有的是啊,你自己去找啊。”张小燕扑闪着大红围脖下两只大眼睛上的白霜,上前来拽着刘喜:“你帮我找嘛!”声音里充满了娇羞。张莹心里想,张小燕是喜歡刘喜的,最近,每当她看到她和刘喜在一起,就会过来,不是把张莹拉开就是把刘喜拉开。张莹看在心里,不好说什么,只是她不明白,怎么刘喜每次都会跟着张小燕走呢?

下班后张莹小心地掏出衣兜里的牙格达。因为怕宿舍里温度高化了不好看,她把它们装在塑料袋里挂在了窗户旁。张莹在大铁炉子上用铝饭盒煮了挂面,招呼大平一起来吃。大平在另一个营林小组,她们俩只有在晚上下班后才有时间在一起。大平呼噜呼噜地吃着挂面。饭盒里的面都被鸡蛋酱染得看不到白色了,她还嫌淡:“小莹姐,你妈妈做的鸡蛋酱真好吃,再给我来点儿。”张莹摇摇头:“小心吃咸了喝水多晚上再尿床!”大平啐道:“彼此彼此,你没尿过吗?”原来板房宿舍的地是土地,铺底下有的地方结着冰。屋里太凉,女孩子本来娇贵,在家里热炕头睡惯了,冷不丁睡这么凉的地方哪里受得了?那时候没有电褥子,有条件的顶多弄个热水袋放在被窝里。或者去诊所要个500cc的装盐水用的玻璃瓶子。那东西头半夜是热水袋、热水瓶,过半夜就成了凉水袋、凉水瓶了。宿舍里的姑娘们尿床的很多,大家对尿床已经见怪不怪了。

吃罢饭,刷了饭盒。张莹把今天刘喜采的牙格达给大平看。大平躺在张莹的床铺上说:“小莹姐,你过来,我给你讲个故事。”张莹坐在床上开始钩围巾。白色的开司米线在她手中上下翻飞。上世纪八十年代初的姑娘们几乎每人都有一条钩织的围巾。“你要讲什么故事?快讲!”“你们组的刘喜和张小燕你都熟吧?”张莹点头。“张小燕的爸爸是第一林场的书记。”张莹心想:那又怎么样?“刘喜的爸爸是第一林场的场长,”张莹瞪大了眼睛,“张小燕和刘喜也算是发小,他们一起分到咱们第二林场的。因为他们的父亲在一起工作,所以他们两个人很要好。”“这跟我有什么关系?”“小莹姐,你来的时间短,可能不知道刘喜和张莹的父亲一起来看他们两回了,在食堂吃饭都像是一家人一样。刘喜的衣服大都是张小燕帮他洗的。这就说明他们俩将来是要结婚的,你懂了吗?”大平最近可能听到了一些风言风语,才来给张莹讲这个故事。张莹心里略有些恼,原来张小燕经常叫刘喜是这个原因。张小燕在别的宿舍住,这些事情张莹去哪里知道?此时她心中不禁有些苦涩。心想,既然知道了他们有那么一层关系,看来以后得对刘喜敬而远之了。

转眼,到了元旦,场里让大家准备节目,元旦晚上要开联欢晚会。张莹上学时是班里的文艺委员,唱歌跳舞排节目很是拿手。她姑姑毕业于老家山东的一个音乐学院,现在在一所学校做音乐教师。每次寒暑假来她家都去学校借来脚踏琴、手风琴,教她弹。姑姑给她买了支口琴,她非常喜欢,平时没事就吹口琴。她想自己吹口琴最拿手,元旦晚会准备吹支曲子做节目。她和大平商量吹自己最熟悉的《红河谷》。张莹吹了一遍,大平和临铺的潘姐都说好听。

元旦晚会上,张莹的口琴曲赢得了领导和同事们热烈的掌声。林场子弟小学的王校长第二天就找到张莹,问她音乐方面都会些什么,张莹如实回答。校长听她说还会编排节目,当时就说:“你去学校工作吧,好吗?教音乐!这些年都是我代音乐课,我只会教孩子们唱《东方红》。这下好了,今年‘六一儿童节咱们学校不用只是跑赛拔河了,也可以表演文艺节目了。我这就去找场长,把你借调到学校去!”张莹也很兴奋,做音乐教师?那可是她想都没敢想过的事情!

张莹虽说不是科班出身,但是小学的音乐课就是唱唱歌,也不难。“六一”儿童节的时候给每个班编排了舞蹈、合唱等节目。子弟小学的孩子第一次化了妆,又唱又跳,就连家长们也是第一次看见孩子们唱歌跳舞,大家都很兴奋,自然也都对张莹赞不绝口。

子弟小学学生不多,一到五年级,五个年级五个班。一个班不到二十个学生。那个年代,林区的山上林场几乎没有业余文化生活,没有电视,只有夏天一个月才放一次露天电影。供电时间只到晚上九点,供电设备是一个柴油机组。人们每天在九点之前洗漱完毕准时上床睡觉。

张莹虽然到学校上班,但学校没有宿舍,还是住在原来的宿舍里。张莹调走后,刘喜来的次数少了。因为听大平说了张小燕和刘喜的事情,张莹再也没有主动找过刘喜,但那条大蓝格子手绢张莹还是珍藏着。

转眼春天来了,林场盖了栋砖瓦结构的平房给女知青们做宿舍。砖房里有火炕,有火墙。每天热乎乎的,張莹想,这下姑娘们再不会尿床了!搬迁时张莹想起挂在窗户上的那个装着红豆的塑料袋,怎么找也没有找到。心想,也许是谁嫌挡害扔掉了吧。

一个星期六,张莹去水房子打水,看到大平也在打水洗衣服。一件男人的军绿上衣泡在大平的洗脸盆里。大平正亲密地和站在她身后的刘喜说着什么。张莹疑惑地看看他俩。刘喜脸有些红。大平则没事一样打招呼:“小莹姐,打水啊?”张莹点点头打了盆水离开了。后来从别的同事那里知道,大平果然在跟刘喜谈恋爱。问起张小燕的事情,同事说张小燕是刘喜姑姑的女儿,是他表妹。张莹心里泛起了一阵苦涩。她知道从小一起长大的大平很有心机,但是没想到她会好意思做出这样的事情。想着可能是无缘吧,希望大平能一心对待刘喜,希望他们能幸福。

第二年张莹的姑姑托人把她调回了山东老家的一所小学。父母也跟着她举家搬迁离开了林区。可是,林区里的那段生活常常出现在她的梦中。冬日的皑皑白雪,春天满山遍野的野花,夏天那一望无际醉人的绿,秋天五彩斑斓的层林尽染,还有营林段那些一起工作生活过的伙伴们……